小净距隧道围岩稳定性的影响因素

2021-09-06夏梦然

夏梦然

(中铁工程设计咨询集团有限公司,北京100055)

随着隧道建设的快速发展,各种复杂地质条件不断出现,对隧道施工技术要求也不断提高。在隧道建设场地不受限时,往往选择分离式隧道,规范中对隧道最小净距提出了明确要求,从而能够使相邻两条线在施工过程中不影响彼此的应力、变形等。然而,在某些城市浅埋隧道的修建过程中,受场地限制、地质条件等诸多因素的影响,分离式隧道左右线净距很难满足《公路隧道设计规范》要求,从而常常采用小净距或连拱隧道方案[1]。但连拱隧道存在结构复杂、造价高、施工工序复杂、隧道的防排水效果不易控制等问题。小净距隧道有施工方法简单、造价相对低、工期较短、施工质量容易控制等优点,因此,小净距隧道更容易推广。

不同于一般的分离式隧道,小净距隧道相邻两条线路施工过程中扰动影响较大[2],先行洞室开挖后,改变了围岩初始应力条件,影响后行洞室开挖;后行洞室的开挖容易造成中隔岩柱变形,不利于隧道施工的稳定性,导致科研人员无法单独研究某一洞室的力学特征和变形规律。中国常用的双洞小净距隧道施工方法主要有单侧壁导坑法、双侧壁导坑法和超前导洞预留光爆层法等,施工过程中,关键是要保证隧道的中隔岩柱有足够的强度和稳定性[3-5],能够维持两个隧道围岩、衬砌承载体系的独立性和完整性。迄今为止,出现了许多小净距隧道施工成功案例,但与之相匹配的理论研究严重落后。Lo等[6]对多隧道之间开挖相互影响的现场监测试验研究了多洞隧道在施工过程中的相互影响,得出了先行隧道对后行隧道在力学性质上的影响规律。Wu等[7]通过对两条软土盾构隧道开挖过程中隔岩柱及围岩的变形监测,提出了小净距隧道开挖过程对围岩变形的影响规律。今田辙等[8]针对硬岩条件下多种隧道断面及施工方式的小净距隧道开挖稳定性进行了研究。Lo等[6]、Samuel等[9]、Kimmance等[10]、Snow等[11]、Long等[12]通过实际工程现场检测,对小净距隧道施工过程中相邻洞室间的影响规律展开了大量研究。针对小净距隧道影响因素的研究主要集中在隧道净距、埋深、围岩条件、开挖方法等方面[13-14]。

迄今为止,中国已修建了一些超小净距隧道,在超小净距隧道的施工过程中也遇到不少问题,如隧道施工中中隔岩柱围岩的失稳破坏,施工完成后衬砌能否成功承载等。有些问题可以通过工程经验来解决,但有些问题却由于缺乏相关理论仍未能得到有效处理,因此,针对超小净距隧道中隔岩柱围岩稳定性的研究意义重大。笔者基于小净距隧道中隔岩柱承载模型确定中隔岩柱上覆应力,结合土体极限应力公式对中隔岩柱在不同施工条件下的失稳破坏特征进行分析。

1 小净距隧道的定义及分类

《公路隧道设计规范》(JTG D70—2004)对分离式水平净距在布线上做了原则性的规定,如表1所示,并规定当隧道两洞间中隔岩柱厚度小于表1建议值时可称之为小净距隧道。然而,随着隧道及地下工程的蓬勃发展,特别是城市浅埋隧道,地层的复杂多变导致隧道设计空间大幅度降低,小净距隧道的修建已成常态。

表1 普通分离式隧道双洞间的最小净距

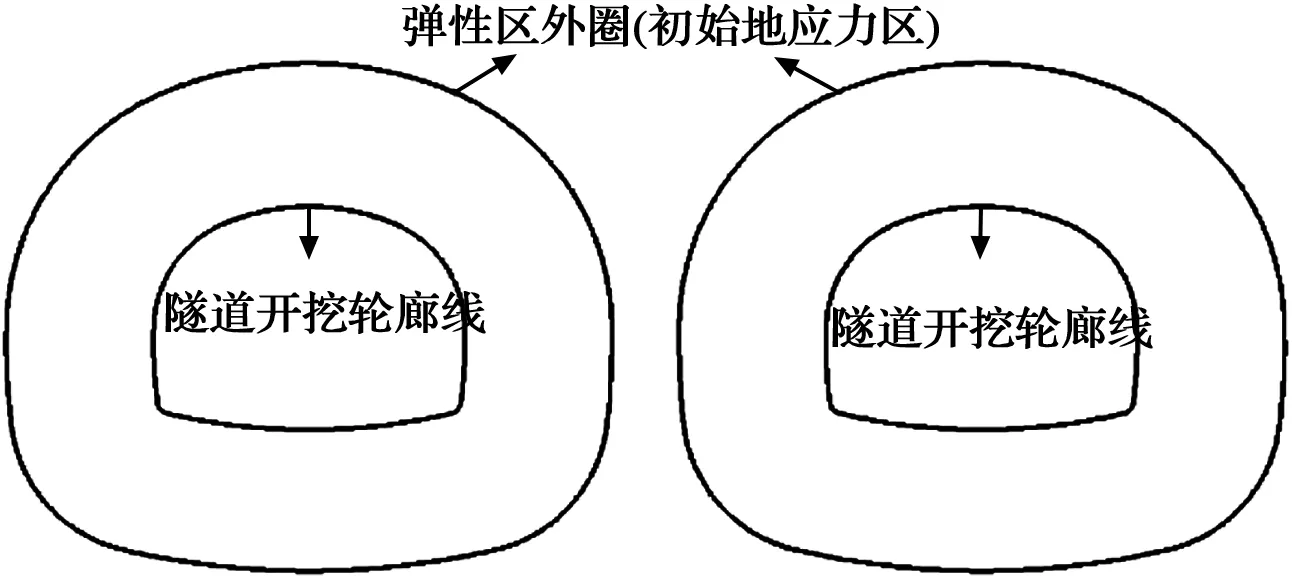

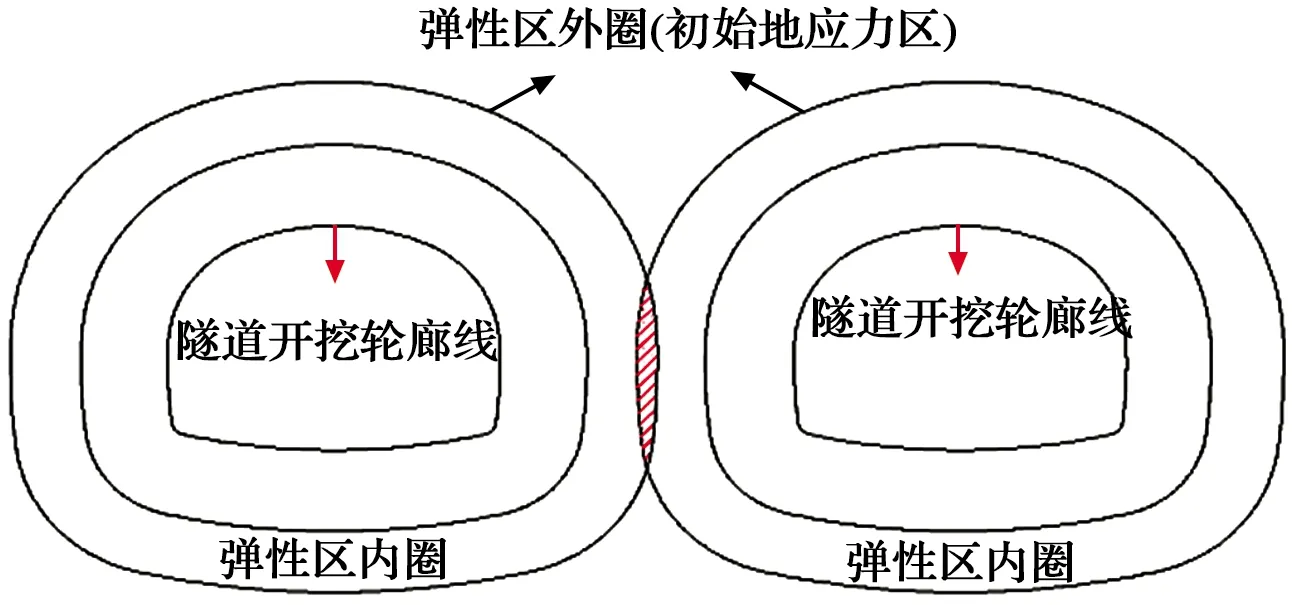

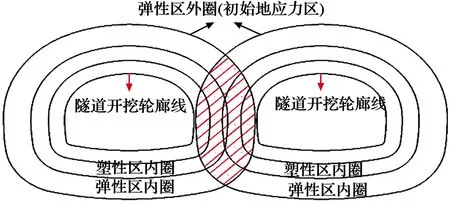

目前常见对小净距的分类标准多以中隔岩柱的塑性区贯通情况为主,隧道开挖导致围岩应力重新分布,如果重新分布后的围岩应力小于岩体强度,则认为此时围岩仍未屈服,处于弹性阶段,反之则围岩达到塑性或破坏状态,由此可将小净距隧道按中隔岩柱塑性区分布情况分为4种关系,如图1~图4所示。

图1 双洞无影响

图2 双洞弱影响

图3 双洞强影响

图4 双洞进入有危害区

1)无影响区:此区域即为规范规定的隧道合理净距,隧道间中隔岩柱未遭到任何破坏,有足够的承载能力,因此,两隧道开挖互不影响,在设计或施工中按单洞开挖考虑即可。

2)弱影响区:随着净距的缩小,两隧道开挖开始相互影响,弹性区内圈初始地应力开始升高,中隔岩柱整体处于弹性受力阶段,此时,围岩未屈服,在设计中可不对中隔岩柱进行加固处理,但在施工中为防止遭遇围岩软弱破碎区需对两洞进行实时监测。

3)强影响区:此时两隧道的开挖对中隔岩柱的影响较为剧烈,隧道进入开挖的强烈影响范围之内,两隧道以剪应力达到剪切强度,进入塑性状态的围岩即塑性区外圈相连,设计中需要特殊处理,施工中也需采取专门措施。

4)有危害区:隧道进入开挖的异常强烈影响范围,两隧道以应力和强度明显下降的松动圈相连,无及时足够的支护抗力,围岩难以自稳。

显然,在设计空间足够的情形下,按规范要求选择合理净距能大幅度减小工程难度,但有时在地下限制或地下空间的规划要求下,保持较大的净距有一定的困难,这就需要缩小隧道两洞间的净距,有时甚至需要缩小净距达到图4中不建议采取的危害区,一般将处于危害区的小净距隧道称为极小净距隧道或超小净距隧道。

2 影响小净距隧道围岩稳定性的因素分析

研究小净距隧道的围岩稳定性,需要首先分析其影响因素,已有大量学者对其影响因素进行理论、试验及数值分析。笔者通过总结前人研究成果,将这些影响因素分为两大类:一为客观因素或是自然因素,即隧址区本身的围岩介质条件,如覆土厚度,地下水分布情况等;二为主观因素或施工设计因素,即人为确定的隧道净距、形状、大小、开挖方式、支护形式等。不管是主观因素还是施工设计因素,都会对小净距隧道的稳定性产生重大影响。

2.1 自然因素

2.1.1 上覆岩土体厚度 隧道上覆岩土体厚度决定了隧道围岩的初始地应力,在浅埋地层中,隧道上覆岩土体厚度越大,围岩的初始地应力也就越大,而小净距隧道的开挖及开挖后的稳定性均与隧道周边围岩的初始地应力息息相关。隧道开挖后,围岩的初始地应力开始重新分布,在重新分布的过程中,往往会使隧道发生变形甚至失稳破坏,从而出现坍塌现象,特别是对于小净距隧道而言,应力的重分布势必会对中隔岩柱内岩土体产生不利影响,因此,研究小净距隧道的稳定性就必须考虑上覆岩土体厚度。

2.1.2 初始地应力 隧道围岩的初始应力是在没有受到人类活动影响的扰动而天然存在的天然应力,围岩初始地应力场的形成跟地球的各种板块运动挤压、温度不均匀、水压梯度以及地表剥蚀等自然因素密不可分。初始地应力状态的分布对开挖后的隧道或其他地下工程在修建完成后应力的重分布或失稳破坏产生的变形状态存在较大的影响。在应力进行重分布的情况下,会出现一系列隧道病害问题,如隧道壁出现拉应力或压应力集中区,塑性区由此产生,其中某些部位可能发生松胀或挤压。

2.1.3 岩土体性质 岩土体的工程性质一般主要表现为岩土体的强度或者坚硬度,倘若围岩的完整性良好且均一、轻微裂隙发育和岩土体强度较高,那么围岩的强度就高,隧道在开挖后围岩变形就小,隧道发生失稳破坏的概率就比较小;但如果围岩破碎程度比较大,再加上岩土体的风化程度比较厉害等不良因素,就会大大增加围岩的失稳概率。

2.1.4 地下水 大量现场施工经验表明,隧道或其他地下工程中,灾害基本上都与水有关,因此,含水量对隧道围岩划分等级至关重要[15]。水对围岩主要有以下影响:

1)在地下工程中,如果长时间处于水环境下,岩石会软化、强度下降,表现更加趋向于软岩,土体会产生流动甚至液化。

2)当围岩中存在结构面软弱带时,则将带走充填物或使夹层液化,各层之间的摩擦阻力减少,将会导致岩块滑移。

3)在潮湿的环境下,潮解膨胀的岩体会产生较大变形,砂砾岩石就是典型的潮解膨胀岩体,很可能引发潜蚀和流沙,当黄土达到一定含水率时,黏聚力急剧降低[16]。

4)由于水体自重会增加支护的承载力。

5)可能发生渗漏或突水等状况,影响正常的施工。

2.2 施工设计因素

在隧道或其他地下工程事故中,施工设计也是一个重要因素,施工设计主要包括:隧道形状、断面尺寸、开挖方式、支护类型、隧道埋深等。

2.2.1 隧道尺寸及形状 隧道的尺寸和形状,尤其是跨度对稳定性的影响最为显著。一般而言,隧道开挖的跨度越大,其产生的扰动就越大,围岩就越不稳定;对于同一种围岩,洞室开挖越小,对原状围岩的扰动就越小,洞室的稳定性越好。

图5为隧道开挖宽度与稳定性的概率图[17],由图5可以看出,开挖宽度越大,塌方的几率就越大,其中,开挖宽度在10~15 m范围内的塌方几率占到70%。出现这种情况的主要原因是,开挖后围岩的应力状态重新分布,重新分布后有可能会出现应力集中,达到围岩的强度从而引发失稳破坏。

图5 洞室开挖宽度与塌方次数比例关系图

2.2.2 开挖方法 不同的开挖方式对围岩的扰动范围也不尽相同。对于小跨径的隧道,可以采用全断面开挖、台阶法开挖;当断面跨度较大时,需要用扰动较小的方式,如双侧壁导坑法、CRD法等进行开挖,才能保证整个围岩的稳定性,减少地表的沉降。但是,只要有开挖,就会有扰动,无论是人工开挖还是机械开挖都不能避免,施工中爆破对围岩扰动最严重。

2.2.3 支护方法和时间的影响 恰当的支护可以有效控制围岩变形,从而加强围岩的稳定性,保证施工人员和设备的安全性,因此,支护的方式和时机非常重要。超前支护或者强支护可以充分利用围岩自身的承载力,大大增加围岩的稳定性。支护的时间也需要引起足够的注意,修建隧道或其他的地下工程是应力释放的过程,其变形比较大且时间相对较短,因此,在围岩发生较大变形之前,需要及时、合理的支护,这样可以对松动的围岩迅速地施加支护反力,较好地控制和减少围岩的变形。

2.2.4 隧道埋深的影响 隧道或其他地下工程的埋深直接影响其稳定性和安全性,通常埋深的深度越大,隧道受到的荷载就越大,当埋深过大时,会导致高应力场问题的产生,在施工过程中需要引起足够的重视,不然可能会发生岩爆和大变形。

李炎延等[18]通过有限元强度折减法对隧道的稳定性因素进行研究,分析了埋深与隧道安全性之间的关系(见图6)。从图6可以得到埋深与安全系数近似满足反比例关系,其他条件不变的情况下,随着埋深的增加,隧道的安全性变得越低。

图6 埋深与安全系数的关系

陈秋南等[19]研究了隧道埋深与失稳塌方的概率(见图7)。由图7可知:当埋深不大于10 m时,塌方的几率比较小;当埋深介于10~60 m时,塌方的概率占80%左右;当埋深大于60 m时,隧道的塌方不足10%。说明当埋深达到一定深度时,围岩的稳定性比较好,开挖隧道各种条件相对比较稳定。

图7 洞室埋深与塌方次数比例关系图

3 超小净距隧道中隔岩柱围岩承载模型及破坏特征分析

3.1 中隔岩柱承载模型

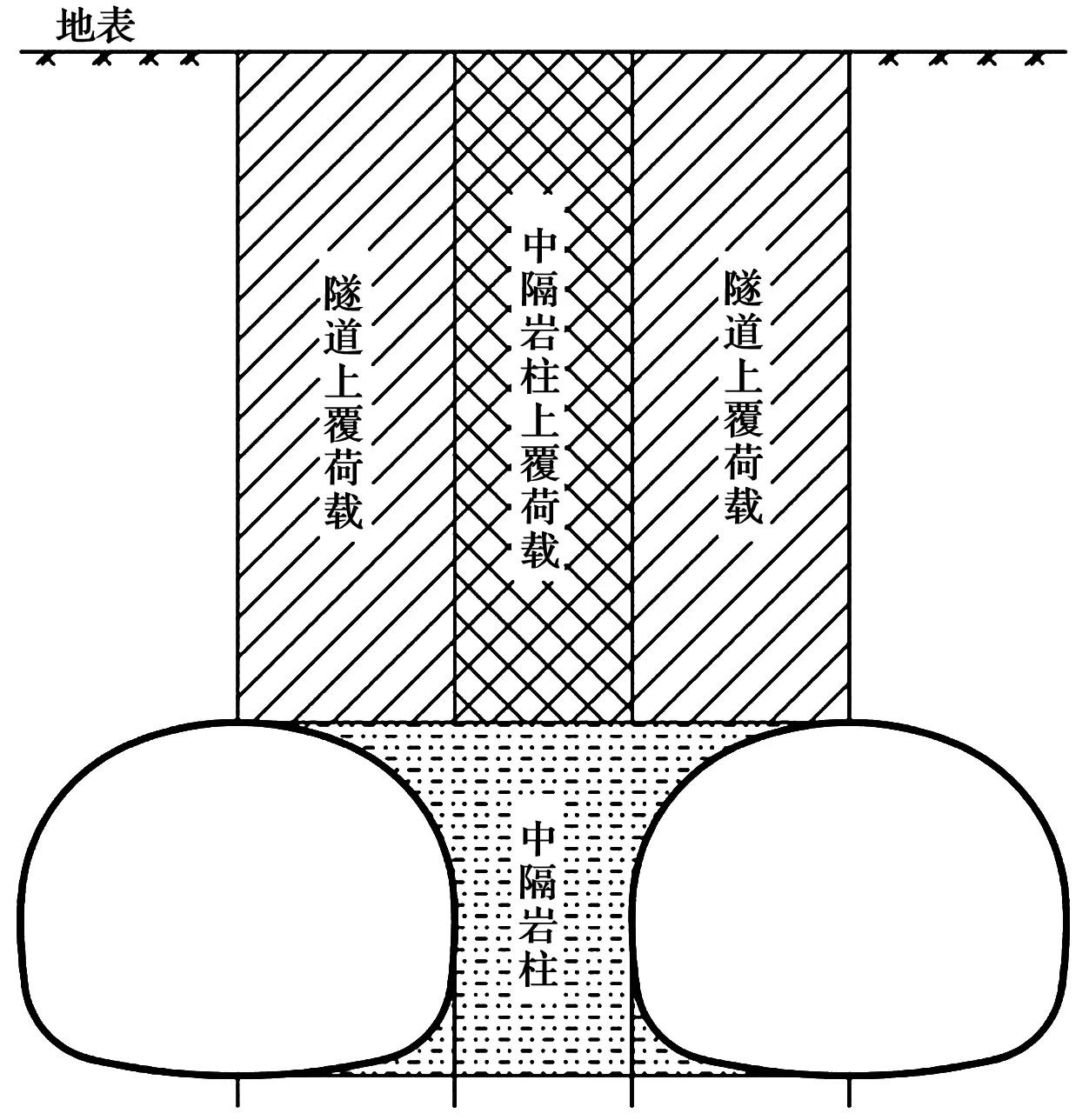

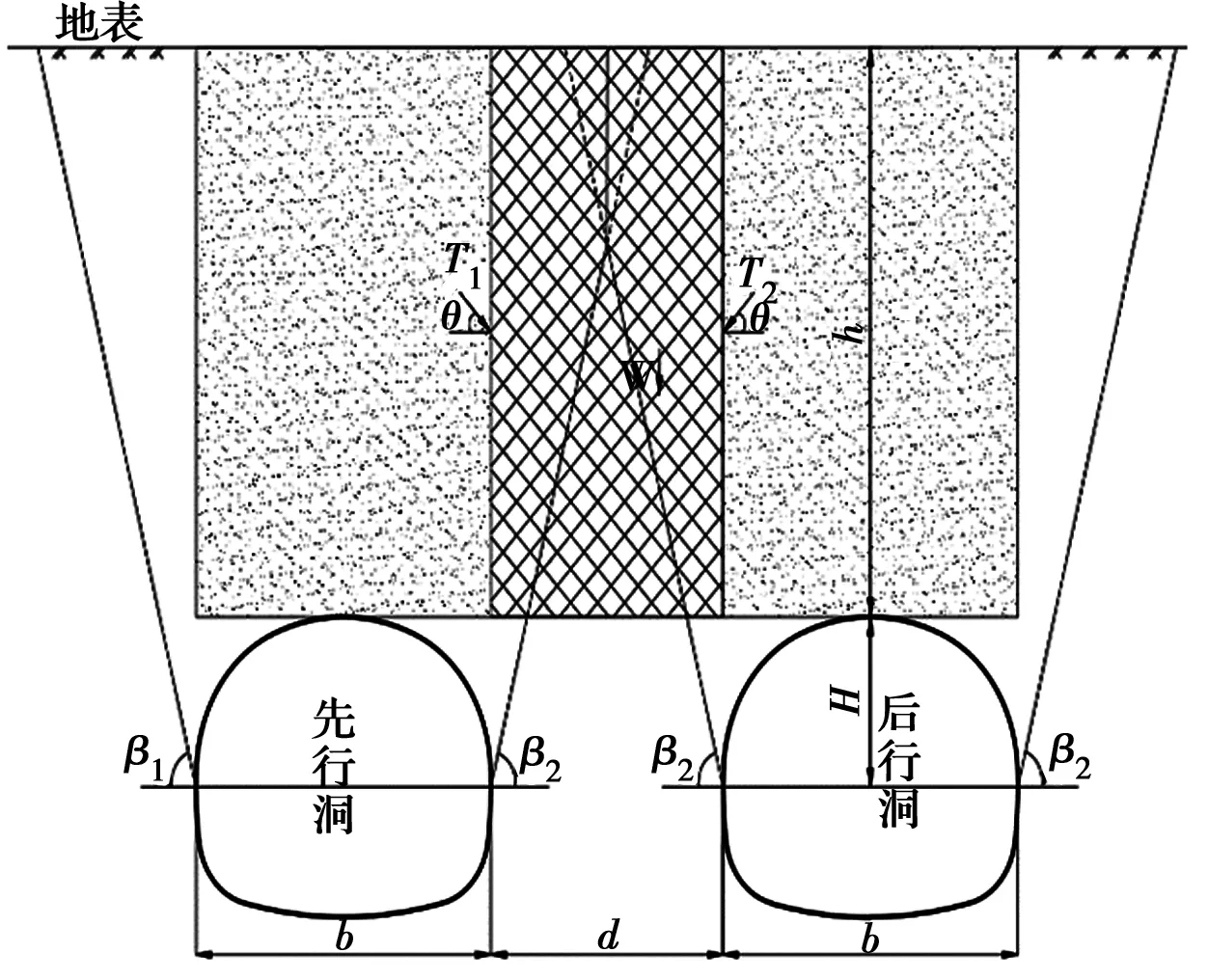

超小净距隧道研究的关键是中隔岩柱的稳定性问题,有必要对中隔岩柱的承载能力及失稳破坏的判据进行研究。张志强等[20]结合连拱隧道施工期间中隔岩柱的实际受力过程,建立了中隔岩柱在“全覆土自重”荷载下的计算力学模型;在实际情况下,由于隧道支护结构本身的承载能力,中隔岩柱所受上覆荷载可分为两部分:1)自身上方围岩覆土压力荷载,即图8中中隔岩柱上覆荷载区域;2)两隧道的开挖会造成隧道上覆土体的下沉,从而带动中隔岩柱上覆土体下滑,产生附加的下滑荷载,如图9中的隧道上覆荷载区域。

图8 中隔岩柱承载模式分析图

图9 浅埋小净距隧道计算荷载简图

考虑土体间的相互作用力,采用极限平衡方法,对中隔岩柱的围岩稳定性进行理论分析计算,中隔岩柱上覆荷载计算图如图8所示。采用该模型需计算侧向摩阻力,而针对浅埋小净距隧道的围岩压力计算已有大量学者进行了研究,故选择龚建伍[21]的理论分析模型来计算侧向摩阻力,理论计算模型如图9所示,为了便于分析,采用以下假定:1)假定地面水平且土体为均匀连续介质;2)左右双洞结构对称,水平向平行布置,左右洞先后顺序开挖。由图9可知,此时的隧道左右洞中隔岩柱上覆荷载P为

P=γdhL+(T1sinθ+T2sinθ)L

(1)

式中:γ为土体重度,kN/m3;d为净距厚度,m;h为隧道上覆土体厚度,m;T1、T2分别为先行洞和后行洞的侧向摩阻力;θ为滑面摩擦角;L为中隔岩柱长度,m。

则中隔岩柱所受应力为

(2)

T1、T2可根据文献[21]计算推导得出,此处不再赘述推导过程。T1和T2的计算公式分别为

(3)

(4)

式中:H为隧道中线上部高度,m;φc为围岩计算摩擦角,(°);β1、β2为产生最大推力时的破裂角,(°),可由式(5)、式(6)计算得到。

(5)

(6)

将式(2)~式(4)带入式(1)中,可求得中隔岩柱的上覆荷载。

由式(1)可知,中隔岩柱所受应力大小与净距、覆土厚度和土体的摩擦角和破裂角有关,此处仅研究净距和覆土厚度的影响。计算参数为:φc=45°、θ=23°、γ=19.2 kN/m3、d=2.3 m、L=1 m、H=15 m。首先对净距进行分析研究,埋深h分别取4、6、8、10、12 m,计算结果如图10所示。由图10可知,随着净距的增大,中隔岩柱所受应力随之减小,且随着埋深的增大,中隔岩柱所受应力减小得也越快。分析原因可知,随着埋深的增加,中隔岩柱上覆土体与隧道拱顶上部间的约束力也随之增大,即中隔岩柱两侧的侧向摩阻力随之减小。随后对埋深进行分析研究,净距取2、4、6、8、10 m,计算结果如图11所示。由图11可知,中隔岩柱承载计算模型与埋深呈线性关系,且随着埋深的增大,上覆应力也迅速增大,可见,在中隔岩柱承载模型中,埋深是主要因素,净距次之。

图10 上覆应力与净距关系图

图11 上覆应力与埋深关系图

3.2 土质中隔岩柱的破坏特征分析

τ=c+σtanφ

(7)

式中:τ为正应力σ作用下的极限剪应力,kPa;c为土体的黏聚力,kPa;φ为土体的内摩擦角,(°)。

一般而言,浅埋小净距隧道中隔岩柱的最大主应力方向垂直,确定了中隔岩柱的主应力后,可采用极限平衡条件分析土体是否达到破坏状态,如图9所示。

进一步分析中隔岩柱达到破坏的应力条件,转化后表达式为

(8)

式中:σ1为土体最大主应力,kPa;σ3为土体最小主应力,kPa,表现在中隔岩柱中为支护结构所提供的支护反力。

采用最大主应力比较法,已知隧道支护结构提供的支护反力以及中隔岩柱土体抗剪强度指标可求取土体处在极限状态下的最大主应力σ1f。

(9)

中隔岩柱土体实际最大主应力σ1已由式(2)求得,与σ1f比较可知,当σ1f>σ1时,表示达到极限平衡状态要求的最大主应力大于实际的最大主应力,中隔岩柱土体未发生破坏;当σ1f=σ1时,表示中隔岩柱土体恰好处于极限平衡状态,土体发生破坏;当σ1f<σ1时,表示中隔岩柱土体已经发生破坏。

3.3 中隔岩柱的破坏特征应用分析

由以上研究可知,中隔岩柱的实际最大主应力σ1主要由隧道净距及覆土厚度决定,而土体处在极限状态下的最大主应力σ1f则由隧道支护结构所提供的支护力和抗剪强度指标决定。依托工程为玉函路隧道,由于玉函路隧道位于济南市中心,交通人流量大,工程受现场空间的限制。道路设计最浅埋深约为5~6 m,最深埋深8~10 m。隧道选线及净距厚度等均已确定,为保证中隔岩柱不发生破坏,需提高土体的极限最大主应力σ1f,选取玉函路地下隧道中净距2 m、覆土厚度8 m处为例进行分析,围岩的容重为19.2 kN/m3,初始黏聚力c为69 kPa,初始内摩擦角φ为23°。

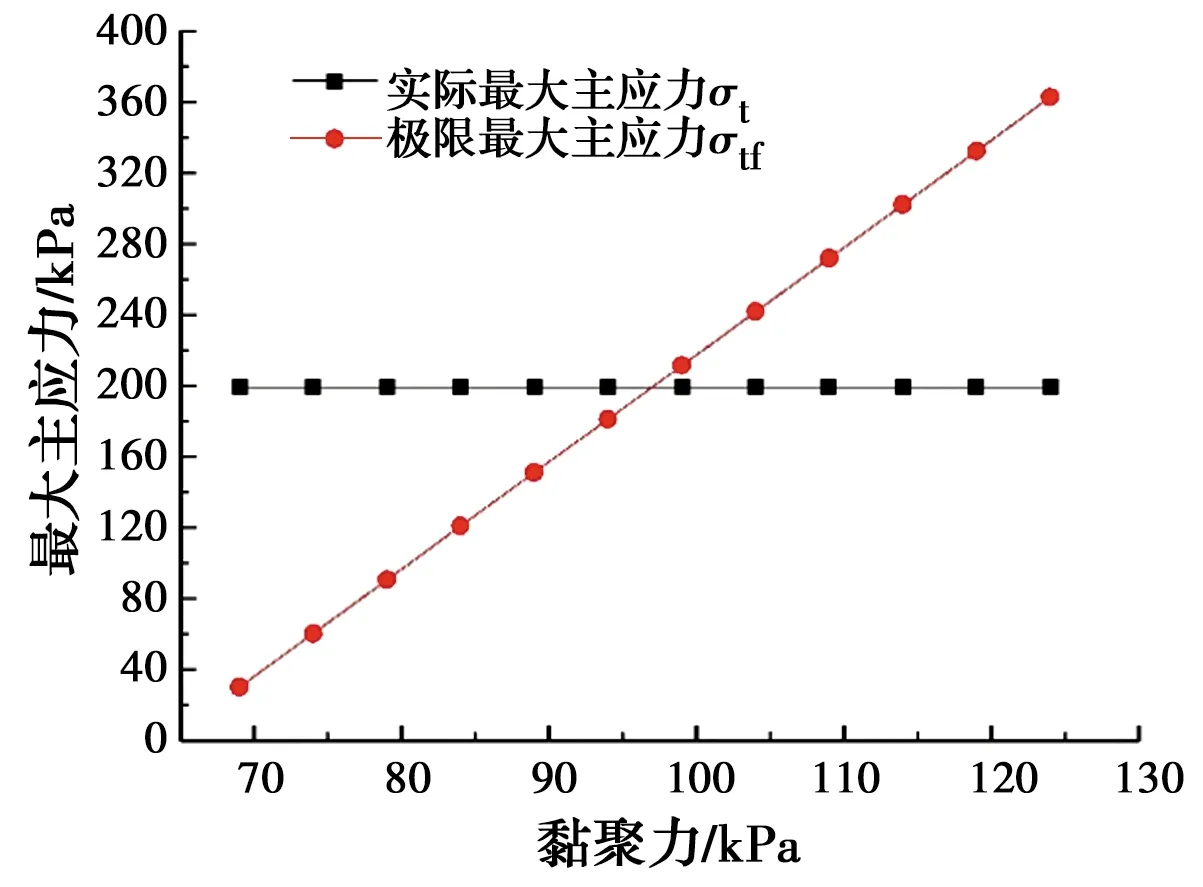

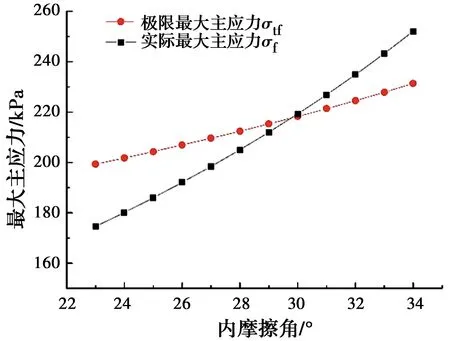

通过提高中隔岩柱土体抗剪强度的方式来提高土体极限最大主应力。由图12和图13可知,当提高土体的黏聚力时,中隔岩柱土体达到极限平衡状态时的最大主应力呈线性增加,但增长速率较为缓慢,且当黏聚力超过98 kPa时,中隔岩柱土体将不发生破坏;当提高土体内摩擦角时,由于中隔岩柱上覆应力与土体内摩擦角同样密切相关,单纯提高内摩擦角,在提高中隔岩柱土体达到极限状态时的最大主应力的同时,也会提高实际最大主应力,且内摩擦角的增大对极限最大主应力的增大有限,因此,在抗剪强度的两个指标中,黏聚力起主要作用。

图12 主应力与黏聚力关系图

图13 主应力与内摩擦角关系图

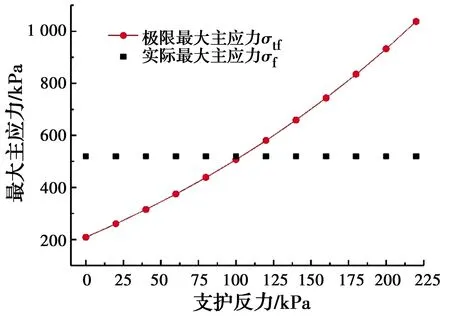

设定土体黏聚力为20 kPa,内摩擦角为23°,由图14可知,与土体抗剪强度参数相比,隧道支护结构所提供的支护力对中隔岩柱的加固作用效果更显著,但隧道未进行支护,即中隔岩柱侧向应力σ3等于零时,土体极限状态时的最大主应力仅为60.43 kPa,远小于实际所受的最大主应力(199.33 kPa),随着支护结构提供的侧向力增大,中隔岩柱土体极限状态下的最大主应力也迅速增加,当支护力超过63 kPa时,中隔岩柱土体就处于稳定状态。由此可知,在施工小净距隧道时,支护结构的及时施作对中隔岩柱的加固起着重要作用。

图14 最大主应力与支护反力关系图

4 结论

1)通过对已有小净距隧道的系统调研,分析小净距隧道的围岩分布特征,并依据中隔岩柱塑性区贯通情况对小净距隧道进行分类,得出依托工程属于小净距隧道中的有危害区,需特别针对超小净距隧道中隔岩柱进行重点研究,为类似小净距隧道工程提供了参考。

2)通过总结小净距隧道的研究成果,对影响小净距隧道围岩稳定性的因素进行研究,可将其分为两类:一为自然因素,如上覆岩土体厚度、岩土体性质、地应力、地下水分布情况、围岩裂隙发展程度等;二为施工设计因素,如隧道尺寸、净距、形状、支护形式等。