《觉醒年代》:首先是教育的觉醒

2021-09-04沈鲁

沈鲁

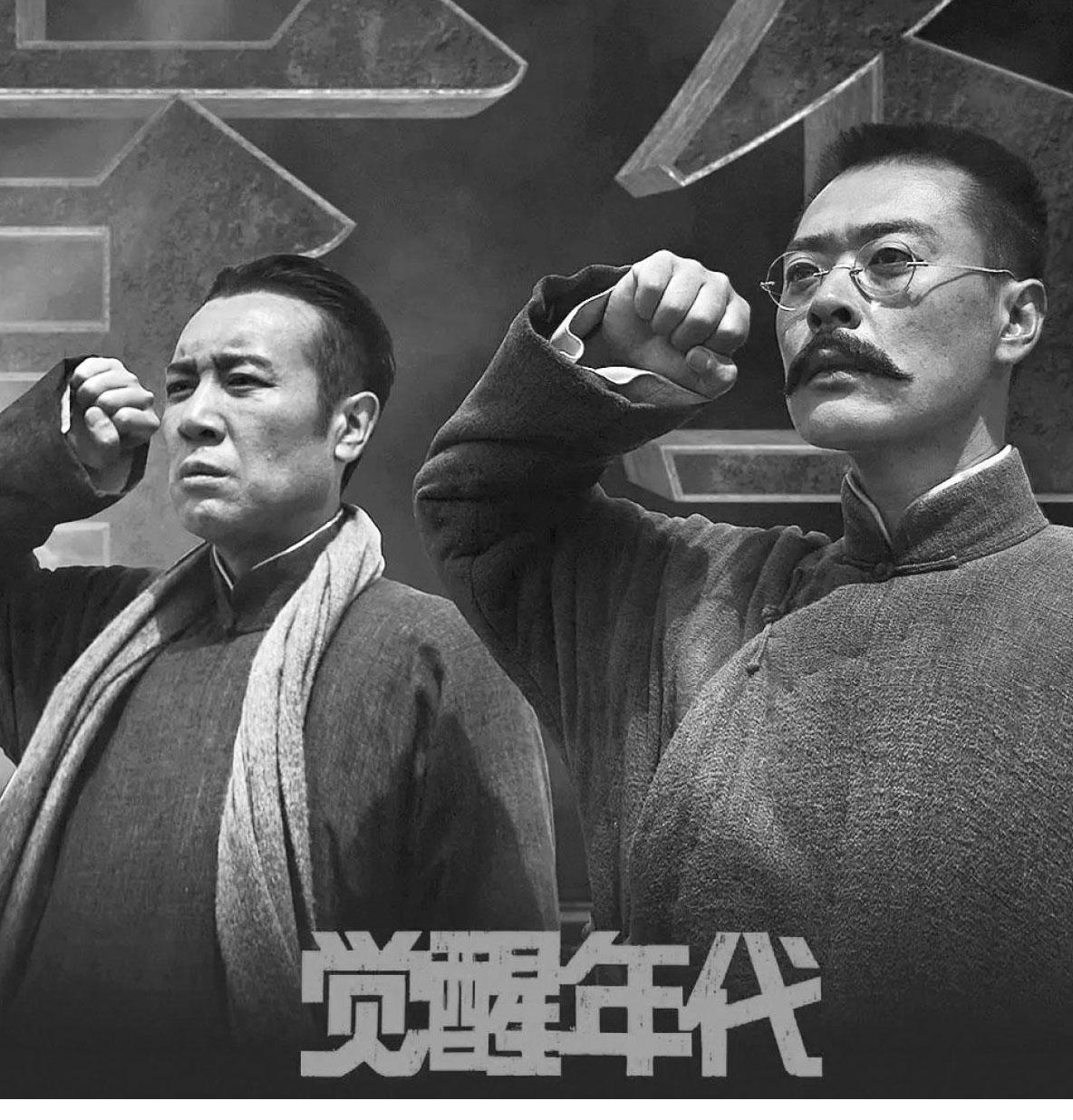

据说电视剧《觉醒年代》一度成为互联网上被年轻人“催更”的好剧,这很难得。一部“主旋律”的向建党百年致敬的“献礼剧”能够得到当下青年人群的关注与讨论,说明这部聚焦于“新文化运动”和“建党伟业”的剧作一定是在很多“历史话题”与“现实诉求”之间实现了无碍的交流,唤起了跨时空的共鸣。

由于这部电视剧的叙事起点与基本的叙事空间都与学校有关,所以仅从教育的视角切入这部剧作的当代传播,也足以显现教育问题始终是当代人尤其是当代青年瞩目的焦点。當下的我们经常会对诸如“什么样的教育是好的教育”的话题产生思辨热情和表达冲动。例如今年“两会”期间,某位全国政协委员说了一句在互联网上获赞无数的话:“好的教育应该是培养终生运动者、责任担当者、问题解决者和优雅生活者。”其实这样一种对于“好教育”的归纳表述,卑之无甚高论。若回到那个曾经的“觉醒年代”,在“新文化”的历史大潮里,对于“终生运动者”的阐释,早在现代中国第一篇专论“体育精神”的青年毛泽东的宏文《体育之研究》(《新青年》1917)中已经说得很有深度了。“文明其精神,野蛮其体魄”,体育运动的要义在于“足以增知识、足以调感情、足以强意志”,并认定“意志也者,固人生事业之先驱也”。对于“责任担当者”的阐扬,则更是有不计其数的文章在“新文化”潮流时高呼“士之道统”与“学之责任”。李大钊先生曾有言,“铁肩担道义,妙手著文章”。对于“问题解决者”,在以《新青年》编辑同人和北大同人为核心的新文化阵营里,也早有胡适先生的“严格的依靠证据思想和探索的传统,一个大胆假设、小心求证的传统”。至于“优雅生活者”,蔡元培先生主持北京大学期间也曾有“涵养德性,则莫如提倡美育”的主张。由此观之,今人之对“好教育”的判断并没有超越“五四一代”的认知,所谓“觉醒年代”首先提倡的便是“教育觉醒”。

因此,电视剧《觉醒年代》不仅可以作为一部庆祝“建党一百周年”的献礼之作,而且完全可以作为一部屏幕上久违的直接涉及教育题材的“虽是历史,亦是当代”的优秀剧作。而从教育题材角度看《觉醒年代》,这部电视剧对“教育”的书写,始终紧扣“觉醒与变革”的时代氛围。在这样的时代气氛里,教育观念的觉醒与教育方针的变革,是澎湃多样的。但仅就从《觉醒年代》一剧中所见所悟而言,我认为这种“觉醒”集中体现在两个方面:教师的觉醒与学生的觉醒。

所谓教师的觉醒,在《觉醒年代》里,那群提倡“新文化”理念的“教师”其实正是代表时代之精英、社会之脊梁的知识分子阶层。这个阶层的觉醒,构筑了一条中国现代知识分子寻找自身价值的道路。这个“积学而热忱”的教师群体,开始放下传统的“学而优则仕”的价值观,转而主动关心社会的发展,用知识、技术和道德去影响更多的人,去帮助更多的人。他们虽是时代精英,但绝不在某种“精英意识”的支配下,变成“孤胆英雄”,自命领袖,目空一切;而是更多地参与学术实践与社会实践,在实践中展示该阶层的学术力量与社会力量。由此反观我们当下,当代中国的社会发展越来越依靠知识阶层,在划时代的技术进步、经济发展和社会改革的历史进程中,知识分子只有投身其中,才能有所作为,才能成为主导力量之一。当代中国社会变迁的程度和频度前所未有,面对多元的社会,许多事情都是多种矛盾推动其变化发展的。知识分子必须直面矛盾,剖析矛盾,并尽可能地解决矛盾。电视剧《觉醒年代》的收视热潮,正恰恰体现出某种身处历史与当代交汇处的我们对于真正的知识阶层的某种回眸与眷恋、想象与期盼。

所谓学生的觉醒,首要的就是打破“读书只为做官”的陈腐观念。蔡元培先生曾在履职北京大学校长的首场演讲中不容置疑地说明:“大学学生,当以研究学术为天职,不当以大学为升官发财之阶梯。”电视剧《觉醒年代》用了很大的篇幅为我们渲染出一幕幕20世纪的“新青年”对“读圣贤书,所为何事”的孜孜探究的生动感人场景。作为那个时代的极少数能够走进大学学习的青年学生,这个群体表现出了“天之骄子”的自强不息与使命担当的义不容辞。正是他们和《新青年》“文化精英”们一道倡导的“新文化运动”,开启了20世纪的“青春中国”。以陈延年、陈乔年、赵世炎、邓中夏、毛泽东、周恩来等为代表的青年学生群体从“先生们”点燃的火炬光芒中,廓清了自己思想认识上的迷雾,对苦难中国有了更切合实际的体察与深刻的思索,立志从衰败中求崛起,处黑暗中追光明,于奴役中争解放,在昏睡中盼觉醒。这些20世纪的“新青年”当中的相当一批人最终成为中国共产党的早期成员,他们的生命与民族国家的生命相“耦合”,这几乎是不可复制的独属于“五四一代”的“教育奇迹”。电视剧《觉醒年代》的从“北大红楼”到“嘉兴红船”,也正从另一个侧面表明了在伟大的中国共产党的“诞生前史”里,本就充满了对这个渴望获得新生、获得尊严、获得崭新历史纪元的伟大民族的最为深情的“教育启蒙”与“思想告白”。

2021年是中国共产党成立一百周年。这“一百年”恰从20世纪新教育的“觉醒”中走来。自1840年鸦片战争以来,那些在“半殖民地半封建”的中国社会里率先觉醒的先进分子们,在经历了无数次血与火的抗争与失败的挫折考验之后,一部分人再次坚定地选择了用全部的爱、全部的激情、全部的才智重启以思想启蒙为核心任务的教育之革新。“新文化运动”与北京大学的改革相得益彰,恰逢其时。“新思想、新文化、新道德”这面旗帜,由此舒展在中华大地上,召唤无数优秀的新青年、无数中流砥柱的社会精英与贤达之士,在这面旗帜下,风雨同舟,和衷共济,团结一致向前进。民族病体上的沉疴是不会轻易治愈的,社会进步的障碍物是不能轻易被扫除的,反潮流的保守专制势力更是不肯轻易失掉手中的强权。但反动的、朽腐的、空谈的、专制的、强权的社会势力终将由进步的、新兴的、务实的、民主的、宽容的社会发展之进步力量所替代。这既是那场“觉醒运动”的初衷,也不断提醒着我们这些后来者:觉醒,是一个历史动态的过程,是推动社会进步的重要力量,切不可在“醒来之后”,又“欣欣然睡去”。这或许也正是历史唯物论应持有的基本态度,就像中共早期的优秀党员、杰出的青年战士陈乔年同志所言:“让我们的后代去享受前辈披荆斩棘的幸福吧。”

(作者单位:南昌大学)