中国跨越中等收入陷阱的影响因素探究

——基于实证的经验

2021-09-04程一朱小梅

文/程一 朱小梅

(湖北大学商学院)

一、引言

第二次世界大战结束后,世界经济步入一个飞速发展的黄金时期,各国经济发展水平获得极大的提升,居民收入水平迈向更高的台阶。世界各国致力于经济建设,各国经济在战后迅速恢复,并且以更加迅猛的姿态向前发展。

在这一历史背景之下,亚非、拉美地区的新兴国家经济相当长一段时间内飞速发展,如日本、韩国长达十几年的经济增长,以及创下“巴西速度”世界经济增长奇迹的巴西。在这一时期,这些国家的居民收入水平迅速提升,很快突破世界银行界定的人均收入10000美元的中等收入水平。收入的提升,直接促进了消费能力的增强。而消费作为促进社会经济增长的三驾马车之一,反过来对经济发展产生了巨大的推动作用。

然而,不同国家在进入中等收入水平之后的发展情况呈现出两个极端,一个是保持之前高速、健康的经济增长态势,在较短的时间内跨越中等收入范畴,顺利步入高收入国家行列,其中最具代表性的是日本和韩国,他们从中等收入水平过渡到高收入水平的时间分别为12年和8年,另一个极端是拉美地区的一些国家,如阿根廷、巴西、墨西哥等,早在20世纪70、80年代就已经跻身中等收入国家行列,但是由于长期依赖低端制造业,人力资本未充分集聚,科技作为第一生产力对经济发展的推动作用无法得到充分释放,最终出现经济停滞。这些国家目前在中等收入区间停留多年,人均收入水平也未能成功迈入高收入国家行列。据统计,拉美国家成功实现从中等收入过渡到高收入的平均时间为37年。

二、文献综述

(一)“中等收入陷阱”的概念

自20世纪80年代以来,许多中等收入国家经济发展缓慢,劳动力成本飞速攀升,产业结构转型效率低下,科技对生产力的推动作用不明显,人均收入增长长期陷入停滞,陷入了“中等收入陷阱”。

世界银行在2010年将“中等收入陷阱”界定为:“几十年来,拉美和中东的很多经济体深陷‘中等收入陷阱’而不能自拔,对不断上升的工资成本,这些国家作为商品生产者,始终挣扎在大规模和低成本的生产性竞争之中,不能提升价值链和开拓以知识创新与服务为主的高成长市场。”

虽然国内外有些学者对“中等收入陷阱”是否真实存在保持怀疑,认为只要经济增速为正,就一定会跨越中等收入水平,只是时间长短而已。林志帆(2014)基于增长收敛模型对“中等收入陷阱”是否存在进行了质疑,认为不同国家由于其国情的不同,收入水平收敛到高收入水平所需要的时间不同。但是,如果一个国家长期滞留在中等收入水平,经济发展严重滞后,国民收入增长乏力,社会进步缓慢,对国家经济的发展极其不利。中国目前正处在经济结构调整的关键时期,经济飞速发展、国民收入水平持续稳定提高的同时,也面临着陷入“中等收入陷阱”的风险。

(二)“中等收入陷阱”的制约因素

“中等收入陷阱”已经成为中等收入国家在持续发展过程中面临的普遍难题。因此国内外学者对其成因、作用机理进行了深入的研究。

对于“中等收入陷阱”的成因,学术界目前持有的观点包括:收入分配、对外贸易、城市化、科技创新能力等,而收入分配被看作“中等收入陷阱”最基本的诱因。孔泾源(2011)将其归纳为经济增长不稳定、金融体系脆弱、收入差距过大、创新能力不足。蔡昉(2008)认为,在中等收入国家向高收入过渡的过程中,社会财富分配和收入差距是制约跨越“中等收入陷阱”的关键因素。郑秉文(2011)认为,中等收入国家伴随劳动力成本升高,人口红利丧失。收入分配不均会加剧社会两极分化,制约经济体制的转型和国家经济的发展。陈彩娟(2012)认为拉美国家在社会建设过程中过于追求效率,缺少对社会公平尤其是收入分配公平的关注和维护,加剧了社会动荡和两极分化。赵英伟(2015)认为低收入国家始终依靠低成本劳动力支撑低端制造业的发展,产业结构升级进展缓慢是陷入“中等收入陷阱”的主要原因。这些国家必须以高新科技推动经济增长,才可能跨越“中等收入陷阱”。彭刚和李逸浩(2015)认为低收入国家资源转化效率低,缺乏科技创新,导致经济在步入中等收入阶段之后停滞不前。进入中等收入国家之后,初级生产要素边际效率降低,比较优势逐步消失,经济的平稳增长需要依靠科技创新力量的推动。程文(2018)指出,当一个经济体步入中高收入水平,如果收入差距未同步缩小,整个经济体的自主创新能力将会受到抑制,经济增长也会受到影响。

时磊(2013)发现,拉美国家普遍陷入“中等收入陷阱”的原因在于社会的福利支出占社会生产资金的比例过高,导致社会财富被大量占用,缺乏刺激经济增长的新的诱因。部分学者从政治结构、社会结构等角度进行了分析。张平和王宏淼(2010)认为,一个低收入国家进入中高收入水平后,面临的政治经济局势会更加复杂,如果不能很好地协调这些要素,人均收入水平长期难以显著提升。清华大学社会学系社会发展研究课题组(2012)指出类似中国面临的中等收入陷阱应该定义为转型陷阱,在社会结构上是指经济转型过程中形成的既得利益集团对陷阱的建构与维护,从制度上则是由路径依赖形成的路径锁闭。胡鞍钢(2011)的“发展悖论”认为,陷入“中等收入陷阱”并非表明经济完全停止增长,而是受到经济、政治等不利影响,抵消了经济增长的部分。

三、模型构建和数据描述

(一)计量模型

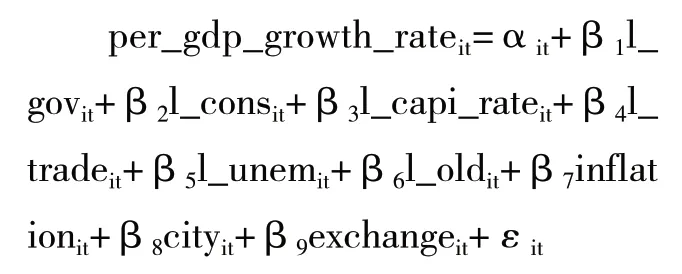

本文通过支出法衡量一国GDP,将政府支出、居民消费和企业投资、对外贸易四个视角的经济数据,加上通货膨胀率、老龄化水平等因素1991-2018年的面板数据进行回归分析。基于支出法的理论基础,本文被解释变量选择人均GDP增长率作为经济增长的代理变量,选择政府支出占GDP百分比的对数、居民最终消费占GDP百分比的对数,企业投资所形成的总资本占GDP百分比的对数,对外贸易占GDP百分比,按GDP平减指数衡量的通货膨胀,失业率的对数,人口老龄化(65岁以上人口占总人口百分比)的对数作为解释变量,分为陷入中等收入陷阱的trap country和developed country两组进行计量回归和稳健性检验。构建计量模型如下:

其中per_gdp_growth_rateit表示第i个国家第t期的人均GDP年增长率(其他变量同上)。

(二)数据描述

本文通过对两组数据进行固定效应回归,固定效应的一阶差分和随机效应回归,并经过hausman检验,证明固定效应回归结果明显优于随机效应。回归结果见表1。

表1 回归结果

两组数据第二列和第五列的回归分析对比,政府支出的回归系数-3.864和-5.879,并且在1%的水平上显著为负,表明不论经济处于何种发展阶段,政府支出对经济增长的影响都是负面的,这是因为一方面政府支出主要投向社会福利部门,对当期经济的刺激作用不明显,另一方面政府支出的挤出效应会使企业减少社会投资,从而对经济造成负面影响。相比已经跨越中等收入陷阱的发达国家(或地区)和跌入陷阱的国家,前者这一数值的绝对值比后者低约52%。这一结果表明政府过度支出对跨越中等收入陷阱的发达国家(或地区)的经济负面影响要大于跌入陷阱的国家,这与20世纪90年代以来西方社会过度追求高福利社会,政府资金大幅度倾向于社会福利所造成的滞涨现象,对经济发展产生严重负面影响这一事实相符合。

消费对于陷入中等收入陷阱和跨越中等收入陷阱的国家(或地区)的人均GDP增长率的影响分别为3.683和0.999,均不显著。但是消费的一阶滞后对于陷入中等收入陷阱和跨越中等收入陷阱的国家(或地区)的人均GDP增长率的影响在5%的水平上显著为正,且陷入中等收入陷阱的国家系数17.12大于已跨越中等收入陷阱国家(或地区)的10.12,表明消费对陷入中等收入陷阱国家跨越中等收入陷阱具有重要作用。陷入中等收入陷阱和跨越中等收入陷阱的国家(或地区)社会总投资年增长率的系数分别为0.139和0.182,均在1%的水平上显著为正。这表明社会总投资年增长率每增加一个点,对陷入中等收入陷阱和跨越中等收入陷阱的国家(或地区)的人均GDP年增长率的贡献为0.139和0.182。毫无疑问,社会总投资仍是促进经济增长的巨大推动力。跨越中等收入陷阱的国家(或地区)的贸易系数为0.943,基本不显著,陷入中等收入陷阱国家的贸易系数为2.967,在5%的水平上显著为正,表明陷入中等收入陷阱国家的对外贸易额每增加1%,人均GDP增长率将增加2.967%。陷入中等收入陷阱国家往往依靠其低廉的劳动力价格为发达国家代工产品并出口国外抓取加工组装利润,因为对外贸易额对其经济的促进作用要更加明显。跨越中等收入陷阱的国家(或地区)每年对外贸易额基本稳定,波动幅度不大,贸易额占GDP的比重变化幅度不大,因此对提升经济增长速度的作用虽然为正但是不明显。

陷入中等收入陷阱和跨越中等收入陷阱的国家(或地区)失业率的系数分别为-1.77和-0.92,均只在10%的水平上显著,但是失业率对陷入中等收入陷阱国家经济的负面影响强于跨越中等收入陷阱的国家(或地区),因为西方发达国家的社会保障和失业救济体系相对更加完善,因此失业对其经济的负面影响相对较小。

人口老龄化对陷入中等收入陷阱国家的经济影响不显著,对跨越中等收入陷阱的国家(或地区)的影响在1%的水平上显著为负。这与经济发展水平和人均收入水平较低的国家出生率和死亡率较高,而经济发展水平和人均收入水平较高的国家或地区出生率低而且人们寿命普遍更长有关。通货膨胀率对于跨越中等收入陷阱的国家(或地区)的影响在1%的水平上显著为负,不过奇怪的是对于陷入中等收入陷阱国家却不明显。这与所选样本数据有关。巴西1991-1994年通货膨胀率高达400%-2000%,这一极端值严重影响了对通货膨胀率的回归结果。剔除巴西的数据之后再次进行固定效应回归,陷入中等收入陷阱国家的通货膨胀率系数为-0.04,在1%的水平上显著为负。这表明不论是中等收入国家还是发达国家,抑制通货膨胀是促进经济增长的必然选择。

城市化率对中等收入国家的影响在5%的水平上显著为负,对跨越中等收入陷阱的高收入国家(或地区)来说,在1%的水平上显著为负。本文所选取的城市化样本数据为城镇人口年增长率,采用的是以人口度量的城市化水平。但是在现实经济发展中,人口城市化的必然结果是导致区域空心化和特大型城市所造成的经济资源不平衡流动,从而对经济增长产生负面影响。因此如何处理城市化和区域经济均衡发展的关系应该给予重点关注。位于中等收入水平的国家在城市化水平上要低于高收入国家,因此对其经济冲击较小。

汇率指数衡量的是一国与主要贸易伙伴国之间的货币价值变动。中等收入国家的汇率指数系数在1%的水平上显著为负,而高收入国家这一系数不明显。中等收入国家往往会和同等规模经济体在代工转出口上进行竞争,在劳动力成本等要素差别不大的情况下,维持与贸易伙伴的汇率稳定有利于经济发展,频繁的汇率波动会扰乱正常的贸易活动从而给经济带来损失。

四、稳健性检验

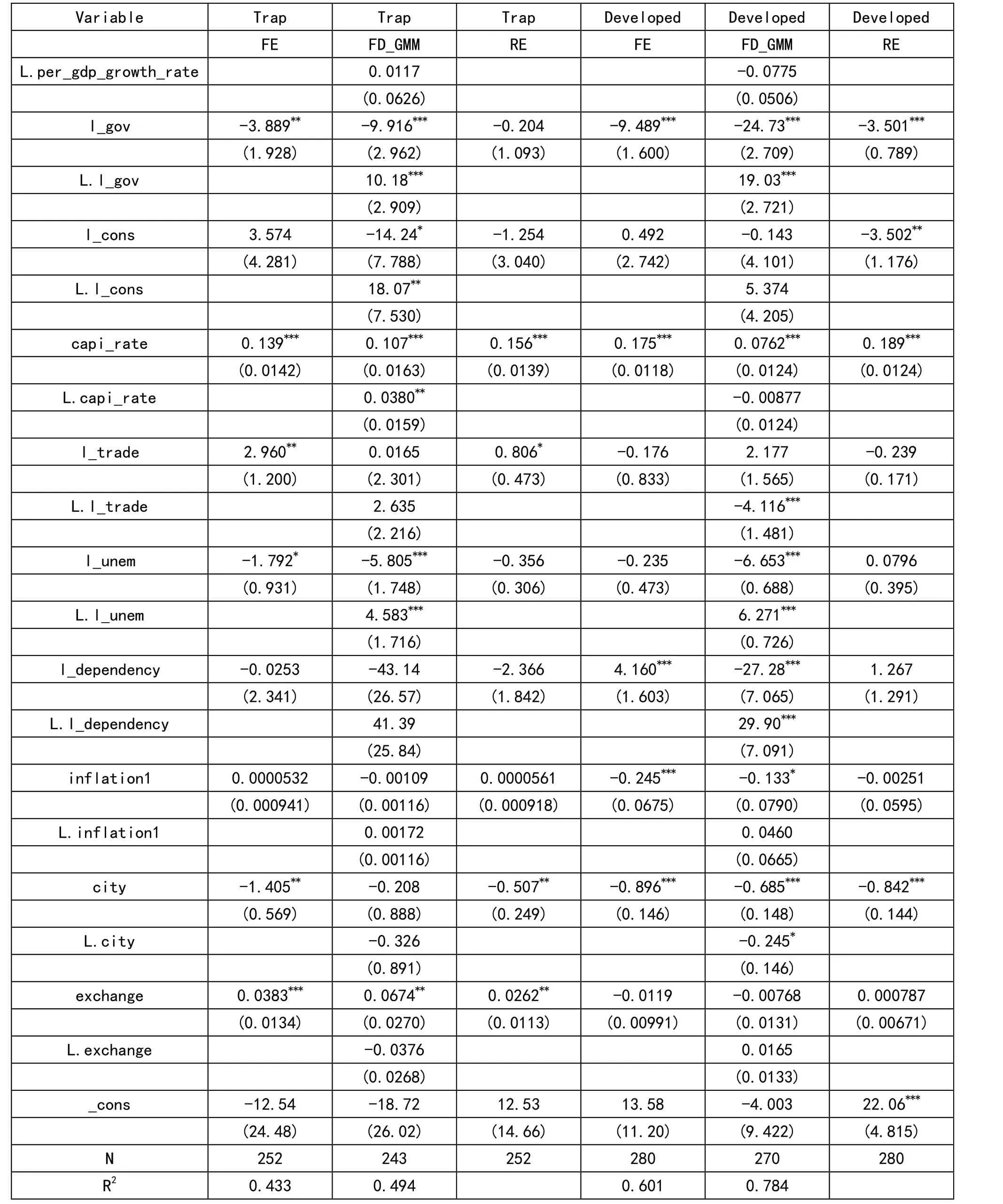

本文通过更换部分解释变量的数据选取标准对上述模型再次进行回归,进行稳健性检验。具体以15岁以下和65岁以上人口占工作人口比重的对数(l_dependency)代替65岁以上人口占总人口比重的对数(l_old),以消费者价格指数衡量的通货膨胀率inflation1代替以购买平价衡量的通货膨胀率inflation,仍采用固定效应、固定效应一阶差分法和随机效应回归并进行hausman检验,具体回归结果见表2。

表2 稳健性检验

跨越中等收入陷阱的国家和地区消费的一阶滞后值变得不显著,陷入中等收入陷阱的中等收入国家消费的一阶滞后值仍在5%的水平上显著为正。这证明消费作为刺激经济增长的三驾马车之一,对促进中等收入国家的经济增长作用更加重要。采用抚养比替换老龄化水平之后,其对高收入国家经济增长的作用由负变正,在1%的水平上显著。这表明在老龄化程度不变的情况下,提高出生率,提升未成年儿童占比,有利于刺激发达国家经济的发展,这一作用对中等收入国家不明显。通货膨胀率的度量标准由按购买力衡量变为按消费者价格指数衡量,对中等收入国家和高收入国家的影响显著性不变。

五、章结论与建议

本文通过对部分跌入中等收入陷阱国家和成功跨越中等收入陷阱国家1991-2018年面板数据进行整理,提出检验假设,并采用固定效应、固定效应的一阶差分法和随机效应进行检验,在此基础上,更换解释变量与样本取值进行稳健性检验,基本验证了检验假设。回归结果表明消费、投资、进出口贸易这三驾马车对于中等收入国家和高收入国家经济增长具有十分显著的正面激励作用,政府支出、失业率、城市化水平对经济增长有负面作用,通货膨胀率对高收入国家的经济增长作用显著为负,对中等收入国家作用不明显。结合以上结论,本文针对跌入中等收入陷阱的国家和地区,提出以下建议:

第一,刺激内需。对于中等收入国家而言,消费是经济长期稳定增长的动力来源,刺激消费,激发国内市场消费潜力,对于中等收入国家的经济增长具有重要作用。第二,合理调控政府支出,减少政府支出对于社会投资的挤出作用,增强企业投资活力,逐步实现基建、社会福利、养老、教育与医疗的市场化,给予企业以市场与投资机会,充分发挥市场的资源配置作用,从而促进经济增长。第三,坚持扩大开放,鼓励出口贸易,积极参与国际竞争。通过与他国的贸易竞争,倒逼国内产业结构优化升级,淘汰落后产能,提高资源使用效率,从而改善出口结构,提高出口质量,增强在国际贸易中的竞争力。第四,通过经济手段和政策手段提供更多就业机会,完善就业保障体系,建立最低工资标准,保护劳工合法权益,提供必要失业救济,以帮助失业人员尽快找到工作,降低失业率对经济的挫伤。第五,加强社会老龄化建设,完善养老体系,社保体系与老年医疗保障体系、解决老年人口生活问题,在发展此类产业的同时,促进社会经济尤其是服务业的发展,完善产业结构。