重庆地区栀子主要病虫害种类及防治措施

2021-09-02梁正杰申杰胡开治张应

梁正杰 申杰 胡开治 张应

(1重庆市药物种植研究所 重庆南川 408435;2重庆市中药研究院 重庆南岸 400065)

栀子为我国传统中药,《中华人民共和国药典》收载为茜草科(Rubicaceae)植物栀子(Gardenia jasminoidesEllis)的干燥成熟果实[1]。栀子含有环烯醚萜类、二萜类、黄酮类、色素类等化学成分,具有泻火除烦、清热利尿、凉血解毒、消肿止痛等功效[1-3]。栀子分布区域较广,主产于江西、湖南、重庆等省市,重庆地区栀子栽培面积近万亩[4-5]。

病虫害是制约中药材规范化生产的关键因素之一。栀子种植技术研究主要集中在种质资源评价和品种选育[4-6],栀子病虫害防治技术研究较为薄弱。病害方面主要报道有栀子褐斑病、煤污病、叶斑病的病原菌鉴定和抑菌药剂筛选,黄化病的防治技术研究[7-12]。虫害方面,李国元等[13]和肖永良等[14-16]分别针对湖北省孝感市孝南区栀子种植基地开展了田间节肢动物种群的调查,报道了栀子卷叶螟、日本龟蜡蚧和地下害虫的发生情况与防治技术研究。本研究调查了重庆市药用栀子病虫害种类和危害情况,并总结主要病虫害发生和危害特点规律,旨在为栀子病虫害防治提供依据。

1 材料与方法

1.1 调查时间、地点

2016~2019年,分别在重庆市巴南区安澜镇;南川区大观镇;江津区慈云镇、油溪镇;丰都县栗子乡;垫江县桂溪镇等栀子主产区的栀子种植基地进行病虫害调查。

1.2 调查方法

在栀子不同生长时期,采用定点调查和田间随机踏查的方法调查栀子病虫害的发生种类。针对主要病虫害发生危害特点,选取具有代表性的田块,采用五点取样法,每块田调查5个点,每点取4株,共调查20株。

用数码相机记录病害症状,害虫形态及为害状,同时采集病虫标本带回实验室进一步鉴定。采用徒手制片、形态鉴定等技术鉴定病原菌和为害昆虫种类,结合相关文献作出判定。

2 结果与分析

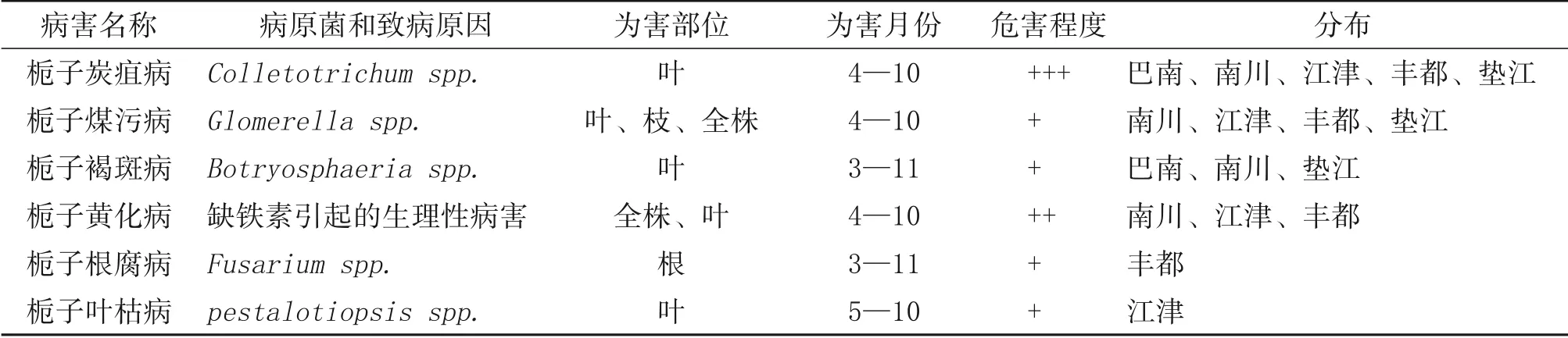

2.1 栀子主要病害发生种类

调查发现,重庆地区各栀子种植基地均有不同程度病害发生,主要病害有6种,其中侵染性病害5种,均为真菌性病害;生理性病害1种。为害叶部的主要病害有4种;为害根部的病害1种;全株性为害的1种。其中炭疽病发生最严重,各产区均发生严重;其次为黄化病,其他病害均零星发生。主要病害的发生和危害程度详见表1。

表1 重庆市栀子病害的发生和危害情况

2.2 栀子主要害虫发生种类

调查发现,重庆各栀子种植基地主要虫害有21类,各虫害的发生和危害情况见表2。主要虫害分别属于5目17科,其中同翅目9种,鳞翅目7种,鞘翅目3种,直翅目1种,等翅目1种,分别占害虫种类数的42.86%、33.33%、14.29%、4.76%和4.76%。主要为害叶和嫩枝的害虫共14种,其中食叶性害虫5种,刺吸性害虫9种;为害茎干的害虫1种;为害果实和花的主要害虫2种,为害根部的害虫4种。其中咖啡透翅蛾发生最严重,多个种植基地严重发生,其次为绣线菊蚜、黑褐圆盾蚧、栀子卷叶螟和铜绿丽金龟子。

表2 重庆市栀子虫害的发生和危害情况

2.3 栀子主要病虫害的发生和危害特点

2.3.1 叶斑类病害

栀子叶斑类病害主要有炭疽病、褐斑病和叶枯病3种,其中炭疽病发生最为普遍,育苗基地和投产基地均有发生。炭疽病为害叶片,发病初期叶缘开始出现不规则形或近圆形轮纹状褐色病斑,严重时整个叶片呈褐色,造成枝枯或整株死亡,湿度大时病斑上产生黑色分生孢子小颗粒。调查发现:炭疽病一般4—10月均可发生,7—8月发生最严重,高温高湿、通风不良的种植基地发病较重。

2.3.2 栀子煤污病

该病是重庆栀子种植区的主要病害,主要发生在投产基地。病害主要为害叶片、枝干,因影响光合作用危害全株生长,由蚧壳虫和蚜虫分泌物滋生真菌所致,初现黑霉点,后扩大成叶片和枝条上较厚的煤污层,导致植株生长衰弱,严重时枝条扭曲。调查发现:煤污病一般4—10月均可发生,发生流行受蚧壳虫类、蚜虫类发生影响。其中丰都、南川等地5—6月为发生盛期,消长情况与蚜虫类基本一致;江津慈云基地发生盛期为9—10月,与红蜡蚧和日本龟蜡蚧发生相关。

2.3.3 栀子黄化病

该病是重庆栀子种植区的主要病害,主要发生在投产基地。病害主要为害植株中上部叶片,发病初期叶缘褪绿,后扩散至全叶发黄,但叶脉仍呈绿色,严重时全叶变成褐色,并逐渐干枯死亡,发病植株以顶部叶片受害最重,下部叶片接近正常。调查发现:黄化病在4月春梢新发叶片展开时发生严重,田间观察到石灰岩等碱性土壤母质地区、地势潮湿处发病严重。

2.3.4 咖啡透翅蛾

该虫以幼虫取食叶片和嫩梢,4龄后暴食叶片,数量多时将整株叶片吃光,导致植株枯死。一年发生4—5代,以蛹在土中越冬,为害期为4—10月,其中6—8月第2、3代危害最为严重。2017年8月,在巴南区安澜镇基地,分别调查不同生长年限的植株20株,发现3年生植株平均每株有幼虫0.10头,5年生植株平均每株有幼虫0.95头,7年生植株平均每株2.75头。调查发现:植株生长年限越长、通风透光性越差,咖啡透翅天蛾发生和为害程度越高。

2.3.5 蚜虫类

栀子蚜虫类虫害包括绣线蚜虫、棉蚜和桃蚜,均以成若蚜聚集在叶、嫩梢处刺吸为害,造成叶片变黄皱缩卷曲,生长停滞发育延迟,严重时全株萎蔫死亡。调查发现:蚜虫类一般4—9月均可发生,各地发生种类均不一致,发生种类可能与基地周边种植的作物相关。

2.3.6 蚧壳虫类

栀子蚧壳虫类害虫包括黑褐圆盾蚧、红蜡蚧、日本龟蜡蚧、考氏白盾蚧和康氏白盾蚧,一成若虫固定刺吸植株汁液。其中黑褐圆盾蚧主要为害苗期植株,其余种类主要发生在投产植株。调查发现:蚧壳虫一般5—9月均可发生,田间管理粗放、通风透气条件不良的植株发生严重。

2.3.7 栀子卷叶螟

栀子卷叶螟以幼虫为害新梢顶端稍卷叶,取食幼嫩叶片、新芽呈网纱状或孔洞,影响栀子夏梢、秋梢生长和花芽的形成。一般发生4代,以老熟幼虫在枯叶中结薄茧越冬,除越冬代各代幼虫发生和栀子春、夏、秋梢抽发时期基本一致。调查发现:重庆地区发生基地不多,但造成的产量损失较大。

2.3.8 地下害虫类

栀子地下害虫包括铜绿丽金龟、暗黑鳃金龟、蝼蛄和黑翅土白蚁。地下害虫通过取食栀子根部或筑巢破坏植株根部,导致植株出现萎蔫,严重时干枯死亡。地下害虫的发生与前茬和套种作物相关,巴南基地套种红薯、大豆等作物后地下害虫发生较为严重。

3 综合防治措施

3.1 农业防治措施

选择无病虫的健康种苗或抗病品种;做好冬季清园,清除枯枝落叶和病枝病叶,中耕铲除园中杂草,杀死土表和浅层土中的幼虫,降低翌年咖啡透翅蛾、栀子卷叶蛾等害虫虫口基数;加强水肥管理,保证植株有良好的营养供应;合理修枝,改良植株通风透气条件。

3.2 生物防治

栀子田间有寄生蜂、草蛉、瓢虫、鸟等天敌生物,具有一定的控害作用,田间管理应重视保护天敌生物[13]。使用生物杀虫剂,其中咖啡透翅蛾、栀子卷叶螟等鳞翅目害虫可采用Bt制剂防治;蚜虫、蚧壳虫可采用苦参碱、印楝素等植物源农药。

3.3 化学防治

优先选用高效低毒农药,适时、适量用药,合理轮换。炭疽病防治可采用25%咪鲜胺乳油或70%甲基硫菌灵可湿性粉剂;煤污病可采用43%戊唑醇或60%苯醚甲环唑[9];蚜虫类和蚧壳虫类可采用70%吡虫啉水分散粒剂和25%噻虫嗪水分散粒剂;咖啡透翅蛾可采用20%氰戊菊酯乳油[17];地下害虫可采用10%二嗪磷颗粒剂。

4 讨论

本研究初步探明重庆地区栀子的主要病虫害种类和发生特点,发现栀子病害6种,虫害21种,其中炭疽病、黄化病、咖啡透翅蛾、绣线菊蚜、黑褐圆盾蚧、栀子卷叶螟和铜绿丽金龟子等发生较严重,暂无成灾性病虫害发生,整体危害程度和造成损失不大。可能是因为重庆市栀子种植基地较为分散,未造成病虫害大面积流行。本研究还针对调查中发现的生产管理粗放、不防治、滥用误用农药等现象,提出了综合防治措施的建议。

重庆地区种植的栀子多为本地种自繁,尚无引进良种的规模化种植。各种植基地内种质资源混杂,除了药用栀子与提取色素用的水栀子(G.jasminoidesEllis.f.logicarpaZ.W.Xie et Okada)长期混杂栽培,同时还存在各种具有明显形态多样性的种质资源[4-5]。调查中发现,不同形态特征的植株感病情况也存在显著差异,为后期定向培育抗主要病虫害的品种提供了可能性。

目前,重庆地区栀子病虫害危害程度和造成损失不严重,但随着种植年限的增加,种植规模的不断扩大,病虫害发生的种类和危害将会不断增加和加重,建议后期持续性做好病虫害发生情况的监测。针对重庆地区栀子主要病虫害防治技术的研究较少,建议加快开展综合防治技术的研究和推广工作。