小儿轻微头外伤危险分层与相关因素分析

2021-08-30陈晓莉邹利群

王 玲,陈晓莉,邹利群,聂 虎

创伤性脑损伤(TBI)是全世界儿童致死和残疾的主要原因,而意外伤害是我国0~14岁儿童首要的受伤原因。在美国,每年因头外伤到急诊就诊的儿童约650 000例[1],其中大部分为轻微头外伤,严重颅脑外伤只占2%[2-4]。儿童轻微头外伤是指头部外伤后24 h内存在被目击到的意识丧失,有明确的遗忘,定向障碍,持续呕吐(>1次)或易激惹(<2岁),且Glasgow评分≥13分[5]。美国CDC(Centers for Disease Control and Prevention)小儿轻微头外伤指南提出医疗救护人员应当采取相关有效措施保障患儿健康[6],儿童轻微头外伤评估将有助于急救人员对发生此类创伤儿童做出客观、及时、准确的评估,从而为后续治疗奠定有效基础。国内对于受伤机制与儿童头外伤危险分层的相关性研究报道较少。本研究采用前瞻性研究,分析小儿头部损伤的机制及其与危险分层的相关性,以提出更具针对性、更有效的小儿头外伤预防措施。

1 资料与方法

1.1 研究对象 以四川大学华西医院急诊科2015-01至2015-12收治的轻微头外伤患儿为研究对象。纳入标准:年龄≤14岁,GCS评分≥13分;有头部外伤的病史或体征;医师怀疑患儿可能存在头外伤。排除标准:严重脑外伤(GCS评分<13分),颅内肿瘤,脑室分流术,抗凝治疗,凝血功能异常。

1.2 资料收集方法 制定《四川大学华西医院儿童轻微头外伤评估、随访登记表》,内容包括患儿基本信息、伤情信息(包括受伤的病史及体格检查)、评估决策、随访情况。

(1) 基本信息:包括性别、年龄、受伤时间、受伤方式、受伤部位、头部受伤时接触物材质、撞击头部的物体形态、临床表现和体格检查。(2)危险分层:在儿童轻微头外伤评估工具加拿大儿童头外伤CT评估量表(CATCH)、儿童头外伤后严重临床事件预测量表(CHALICE)基础上,根据临床症状及体格检查制定小儿轻微头外伤评估决策表,分为高、中、低危(表1)。根据不同危险分层采取相应的处理措施[4],包括CT检查、留院观察和回家观察。(3)随访:分别于患儿伤后1 h、6 h、12 h、24 h、3 d、1周和1个月进行电话随访,随访内容包括患儿临床症状、预后。

1.3 数据收集 由急诊医师接诊、按患儿就诊时间编号排序,填写《四川大学华西医院儿童轻微头外伤评估、随访登记表》,收集患儿基本信息、伤情信息;进行伤情评估、危险分层,采取相应处理措施;向家属说明研究内容及目的,征得家属同意,招募急诊护士为科研护士,由研究组成员对科研护士开展研究内容及随访内容培训,由科研护士分别于伤后1 h、6 h、12 h、24 h、3 d、1周和1个月进行患儿预后随访,填写随访登记表。

1.4 统计学处理 采用SPSS19.0软件,计量资料首先采用S-W检验进行正态性检验,非正态分布以Median(Q25,Q75)表示,组间比较采用Mann-WhitneyU检验分析。计数资料以例(%)表示,采用χ2检验进行不同危险分层受伤机制比较,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

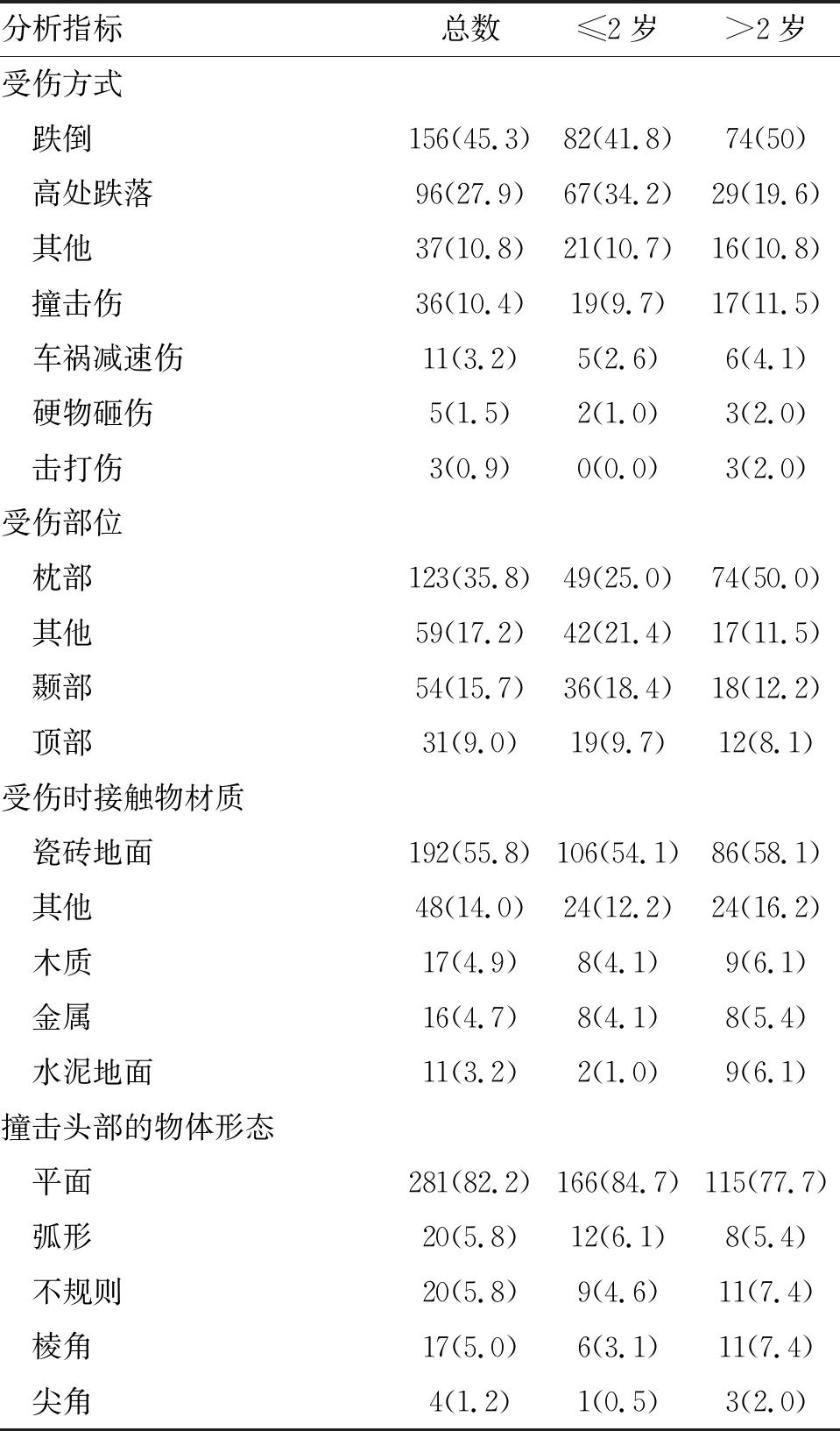

2.1 一般资料 纳入小儿轻微头外伤344例,其中男190例(55.2%),女154例(44.8%);平均年龄1.62(0.75,3.58)岁,其中≤2岁196例(57.0%),>2岁148例(43.0%)。受伤症状持续时间中位数为3.00(1.00,8.00)h。小儿头外伤伤情分布见表2。

表2 小儿轻微头外伤伤情分布 (n;%)

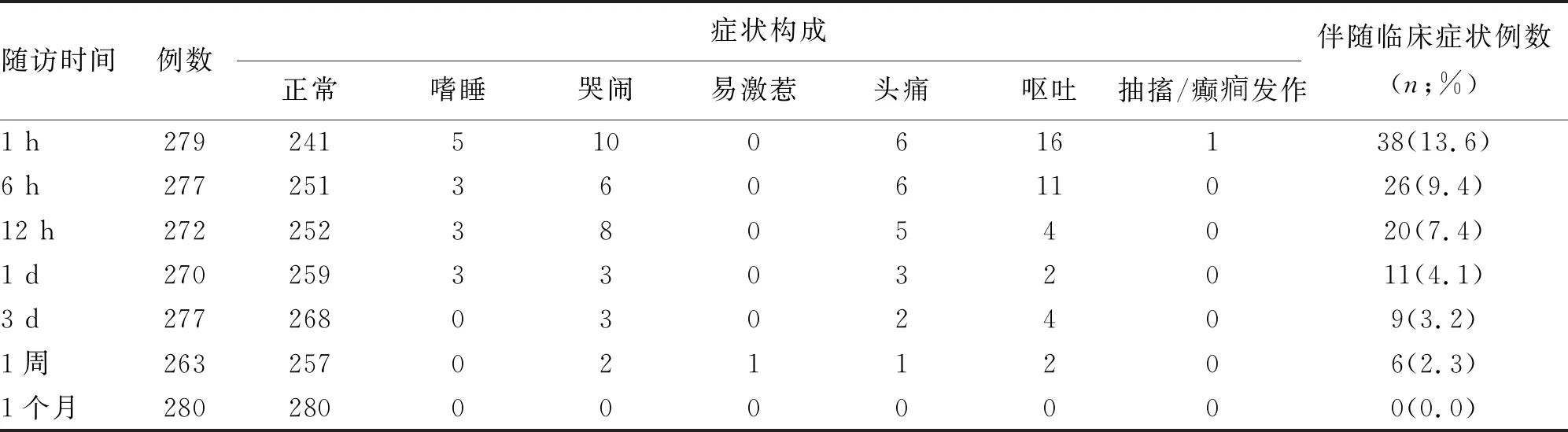

2.2 随访情况 随访结果显示,有临床症状的患儿人数随着时间的推移逐渐减少(表3)。

表3 轻微头外伤患儿不同随访时间症状分析

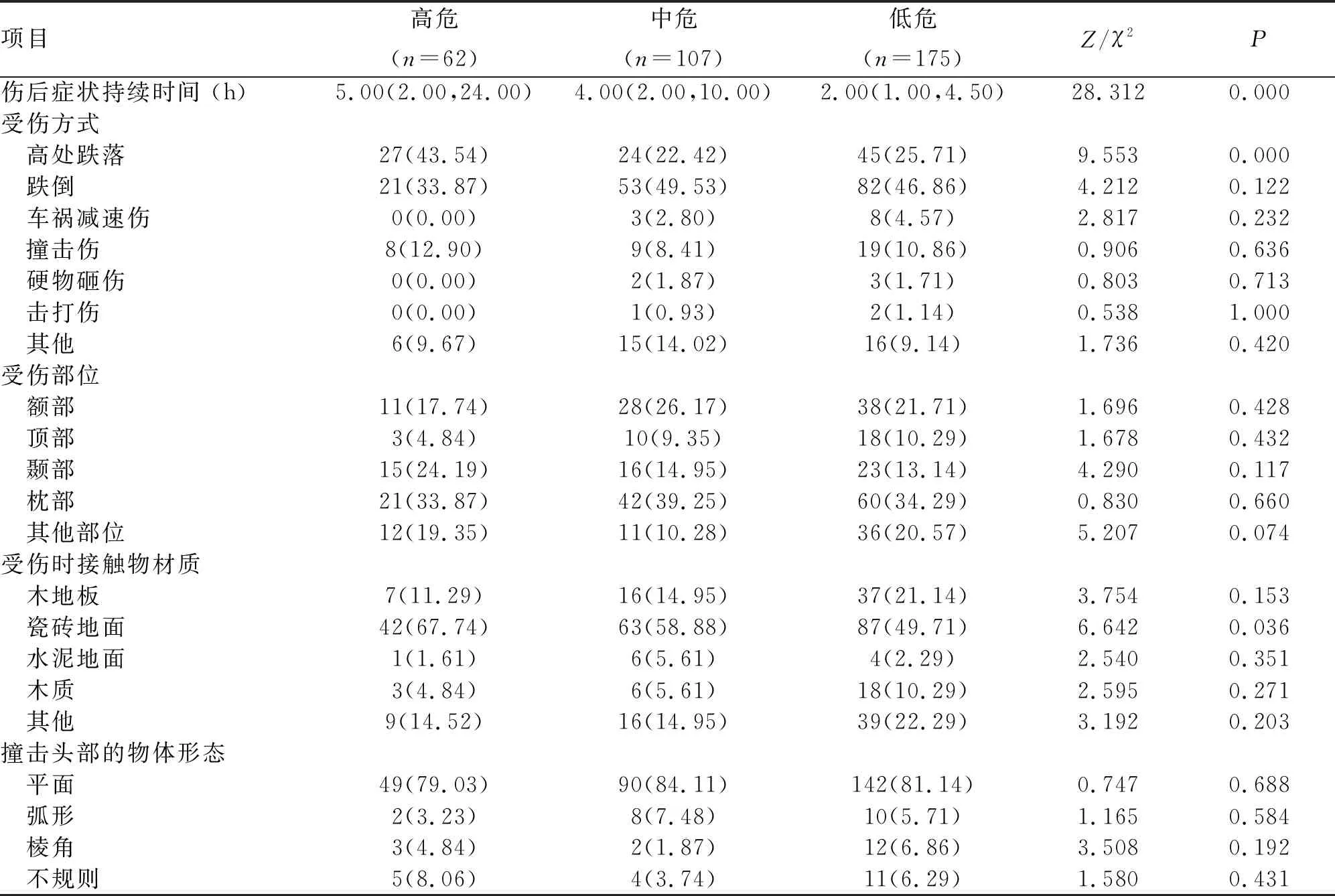

2.3 受伤机制与危险分层的相关性 不同危险分层伤后症状持续时间差异有统计学意义(P<0.05),高危患儿伤后症状持续时间明显高于低危患儿。高处跌落是小儿头外伤最危险的受伤方式(P<0.05)。瓷砖地面是小儿头外伤最常见、最危险的接触物材质(P=0.036)。见表4。

表4 小儿轻微头外伤患儿受伤机制与危险分层的相关性分析 (n;%)

(续表)

3 讨 论

3.1 受伤机制分析 本研究病例中,男孩占55.2%,男女比例相当。平均1.62(0.75,3.58)岁,小于6岁儿童88.4%,说明学龄前儿童更容易发生头外伤,主要因为学龄前儿童头部较大,颈部肌肉力量较差、支撑力弱,颅骨较薄而导致头部容易受到伤害[7]。这与国外很多儿童头外伤研究关注重点是5岁以下儿童相符[8,9]。受伤症状持续时间中位数为3.00(3.00,8.00)h,说明家属对于儿童头外伤就诊积极性强、关注度高。跌倒(45.3%)和高处跌落(27.9%)是小儿头外伤最常见的受伤机制,<2岁儿童更容易从高处跌落。枕部是最容易受伤的部位,瓷砖地面(55.8%)是小儿头外伤最常见接触物材质。小儿头外伤最常见撞击头部的物体形态是平面(88.2%)。患儿头外伤后最常见的临床表现是哭闹(67.7%)。进一步年龄分层发现,<2岁患儿头外伤后最常见的临床表现是哭闹(46.7%)和呕吐(12.8%),而头痛只占0.8%;而≥2岁患儿临床表现是哭闹(21.0%)和头痛(14.3%),可能原因在于<2岁患儿临床表现缺乏特异性、表达能力受限,无法准确描述其疼痛,因此更多是以哭闹的形式表现出来。

3.2 受伤机制与危险分层的相关性 目前对于受伤时间、接触物体材质和形态的关注很少。通过受伤机制与危险分层的关联性分析,本研究证实了除高处跌落外,受伤时间、瓷砖地面都是小儿头外伤高危因素。本研究表明,高危患儿伤后症状持续时间为5.00(2.00,24.00)h,说明受伤后5 h是儿童头外伤的高危时间段,医护人员及家长需要密切观察患儿病情。建议医师在进行儿童头外伤临床评估时,应纳入其受伤时间及受伤机制的评估。CT虽然有助于快速而准确的判断患儿是否存在颅内损伤,但同时也可能导致患儿暴露于辐射的风险[10,11]。研究发现,35%~53%的轻微头部创伤的儿童曾行头颅CT检查[12,13]。而在儿童轻微头外伤CT扫描中90%为阴性,说明对于儿童轻微头外伤CT被过度使用[14,15]。在患儿受伤后各时间段进行预后随访显示,随着时间推移,出现临床症状的患儿人数越来越少。受伤1周内仍有部分患儿有哭闹、呕吐、抽搐或癫痫等临床症状,至受伤后1个月,不同危险分层轻微头外伤患儿预后均比较好。因此,对于轻微头外伤且无意识丧失的患儿,初次评估时不建议使用CT检查[16]。对于轻微头外伤,在患儿受伤后1周内,仍然是危险期,家长需要密切观察患儿临床表现。

创伤性脑损伤是儿童致死和残疾的主要原因。了解儿童头外伤流行病学特点、受伤机制、危险因素,对针对性采取预防措施至关重要。医师在进行临床评估时,除了考虑到目前测评工具已经明确的高危因素,还需要评估其受伤时间、受伤方式、撞击物体形态和形状等相关受伤机制,从而全面评估患儿伤情,做出准确的临床决策。在制定儿童头外伤公共卫生预防措施时,需要充分考虑其受伤机制。同时加强对家长关于儿童日常照顾的宣教,做好防护措施,避免高处跌落等不良事件发生,降低小儿头外伤风险。