街头官僚推进服务型政府建设的影响因素探析

2021-08-27杜习乐柴金来

杜习乐 柴金来

摘要:街头官僚处于行政末梢,作为政府治理中最活跃的要素,是与群众直接接触并保持密切联系的重要主体。街头官僚数量众多且身处基层一线的特殊位置,其能否选择合宜的服务行政模式是构建服务型政府,推进国家治理能力和治理体系现代化的重要因素之一。本文试图从史密斯模型的视角,以理想化政策、执行机构、目标群体、环境因素为分析框架对街头行政模式中推动服务型政府构建的影响因素进行探索与研究,进一步明晰多重因素共同作用下的街头官僚群体何以有力推动服务型政府的建设。

关键词:史密斯模型;街头官僚;服务型政府

中图分类号:D927文献标识码:A文章编号:2095-5103(2021)06-0068-06

作者简介:杜习乐,内蒙古大学公共管理学院讲师,博士;柴金来,内蒙古大学公共管理学院学生。

1980年,利普斯基在《街头官僚:公共服务中个人的困惑》一书中正式提出了街头官僚的概念,他指出街头官僚是指在工作中与公民产生直接交流与接触的一线公共服务工作人员,且在工作执行过程中具有大量的自由裁量权[1]3。阿尔弗雷德指出街头官僚是官僚机构中级别最低的成员,行动自由受到大量规则和条例的严格限制与阻碍[2]。不过也有学者认为,街头官僚在政策执行过程中面临资源匮乏以及多重不确定性环境等不利因素,会促使自身出现为满足社会期待调整政策抑或为满足个人私利扭曲政策执行等行为的可能性[3]72。

国内关于街头官僚研究的起步时间较晚,开始于21世纪初。叶娟丽、马骏指出“街头官僚”是处于基层、同时也是最前线的政府工作人员[4]。区别于利普斯基对街头官僚界定的本土化解读,韩志明从街头官僚工作的抽象场域出发,认为街头官僚与公民直接打交道,在面对面的情景中执行公共政策、提供公共服务,呈现出鲜明的空间上的在场关系。随着街头官僚理论本土化的日臻成熟,学界倾向于将街头官僚视作基层一线公共服务及公共产品的供给者,是整个行政体系中最为活跃的群体性因子,作为最直接与服务对象接触的庞大群体构成了构建服务型政府的稳固基石。与此同时,随着国家治理能力和治理体系现代化浪潮的有序推进,服务型政府建设的水准与能力要求也相应提升到了更高的层次。

党的十九大报告中明确指出我国行政体制改革目标就是要建设人民满意的服务型政府,在党的十九届四中全会报告中则进一步强调:“创新行政方式,提高行政效能,建设人民满意的服务型政府”[5]。自2004年首次提出服务型政府的建设目标后,我国的基层政务服务水平、公共服务供给能力取得了长足发展。为公民提供公共服务和公共产品的基层政府官员作为承上启下的重要一环,应被给予较以往更为显著的关注程度。

街头官僚的层级位置与行为方式决定了其是建构服务型政府的重要主体。探究街头官僚对建构服务型政府的影响因素具有重要的理论意义与实践意义:从微观层面而言,通过对诸多影响因素的有效把控,能够有效规制街头官僚自由裁量权的不合理使用,使其树立以人民为本的服务行政理念、选择与人民进行双向有效的互动方式,从而有效提升服务型政府的行政效能;从宏观层面而言,以街头官僚也即基层一线人员为主体推进服务型政府的建设是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要途径。

一、街头官僚与服务型政府建构间的适切性

1.街头官僚与服务型政府间的逻辑关系

街头官僚理论的创始人利普斯基将街头官僚概述为“一线公共服务工作人员”。该理论作为“舶来品”,若将其延伸至我国本土,可从狭义层面将街头官僚视作我国基层服务型政府构建的实际操作者。

街头官僚与服务型政府之间的逻辑关系密不可分、相互依存,具体体现在以下两个层面:第一,街头官僚作为行政体系的基底部分,是各层级行政人员中数目最为庞大、最直接与服务对象进行接触的主要行政主体,上级政策的有力执行与下层问题的有效反馈均有赖于街头官僚将服务行政的理念全面贯彻在行政执法工作中;第二,党的十六届六中全会通过的《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》明确指出“建设服务型政府,强化社会管理和公共服务职能。”党提出建设服务型政府的根本原因在于中国政府的特质须以服务于人民为最高的政治准则[6],服务型政府作为体现我国治国理政体系优越性的顶层设计,必须将其全面落实于基层实践,方能达成顶层设计与基层实践的珠联璧合。而推动服务型政府建设的基层实践活动则有赖于身处基层的一线力量也即街头官僚来具体落实。

2.西方街头官僚理论的本土化运用

在运用街头官僚理论理解我国服务型政府建设的过程中,还需考虑的一点问题是西方理论与我国实际的适切性问题。我国学者基于对国内政治环境的总体考量与大量文献的阅读整理,提出了“街头行政”理论,这为我们理解街头官僚与服务型政府推进间的逻辑关系提供了一个理想的切入点。学者韩志明指出所谓“街头行政”是对街头官僚与公民之间的正式互动及其过程和结果的描述[7]。该概念的提出重点突出了街头官僚与公民的双向互动,拓宽延伸了街头官僚的覆蓋场域,以动态视角考察街头官僚的行政执法行为,改变了以往固化的“官本位”思想传统,使街头官僚与公民可基于平等地位进行对话。

通过对街头行政概念的深入理解,“街头行政”划定了街头官僚服务者的角色定位、与公民双向互动的行为准则以及公开透明的行为方式,同时将“服务行政”的根本理念贯彻其中。因而,探讨街头官僚与服务型政府推进之间的逻辑联系是可行且必要的。

二、模型选择与分析框架

1.模型选择:史密斯模型

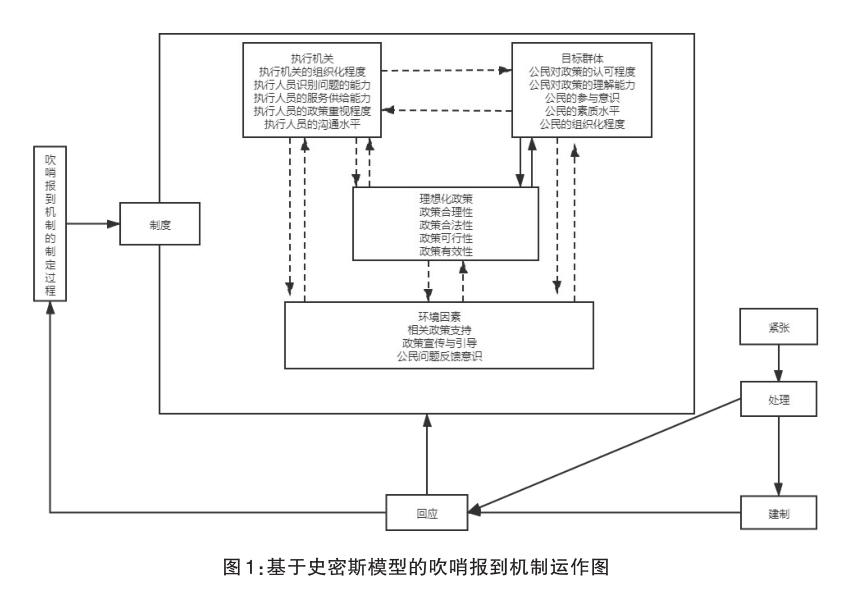

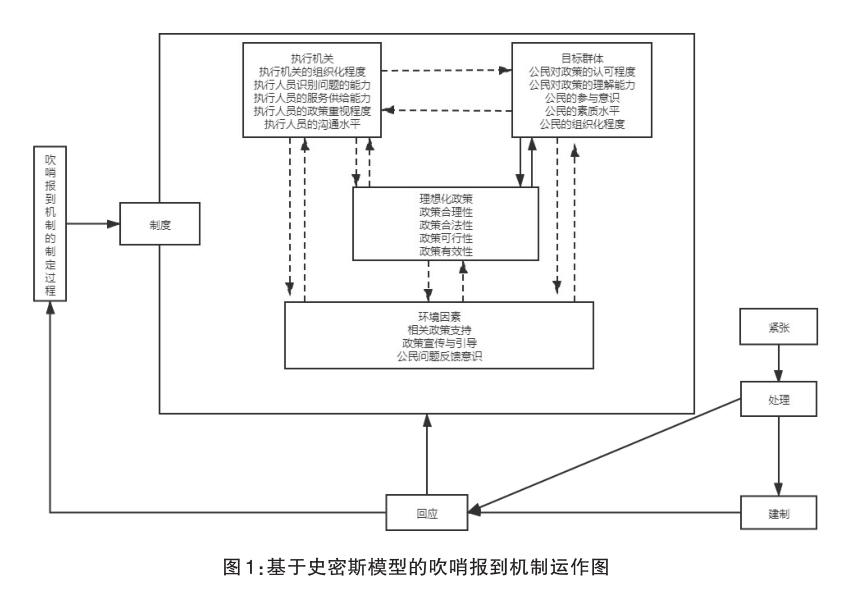

史密斯模型是由美国政策学家史密斯提出的经典政策执行模型。史密斯在1973年发表的《政策执行过程》(The Policy Implementation Process)一文中构建了政策执行的分析框架,在框架中提出了四个影响政策执行过程的重要维度,包括:理想化政策(ideal policy)、执行机关(implementation agency)、目标群体(target group)和环境因素(environment factors),政策执行的结果正是四个维度在政治体系中相互作用的结果[8],如图1所示,政策能否有效执行不仅仅涉及政策自身的优劣问题,同时也受到政策系统中多重主体和多重因素的冲击与影响,对上述因素的合理把控是有效分析政策执行过程的必要途径。

2.分析框架:多重维度的作用情境

在政策执行的过程中,机制自身的科学有效性、执行机构的组织化程度以及执行人员的素质水平、目标群体对政策的接受和认可程度、政策执行的多重环境因素相互作用构成了复杂严密的政策执行系统,通过对上述四重维度的探索与研究可以明晰其对街头官僚推进服务型政府建设的影响作用。本文试以史密斯政策执行过程分析模型为框架,探讨街头官僚在与目标主体进行协同互动所形成的街头行政模式下,受到四个重要维度的协同作用与构建服务型政府间的影响因素。

三、街头官僚政策执行情况分析

1.理想化政策:顶层设计与基层实践相得益彰

合法性(legitimacy)被认定为是某种事物所具有的合理性、正当性以及被认可的某种属性。哈贝马斯对合法性有如下界定:“合法性意味着一种值得认可的政治秩序”[9]。从政府角度而言,合法性意味着政府基于目标维度、事实维度以及价值维度所建构的一种有序的政治秩序。公共政策作为政府对社会价值和社会资源的权威性分配形式,其是否具有合法性关乎着政治体系内部秩序的有序与否。为全面贯彻推进国家治理体系和治理能力现代化的要求,提升基层政府的回应能力与公众满意度,切实解决公共服务“最后一公里”难题,担负基层治理重任的基层行政执法部门应因地制宜地构建出兼具创新性与时代特色的政策方案,将全面提升街头官僚的政策执行力作为基层治理改革的重要课题。

在各地基层治理方案的出台过程中应详细指出方案推进落实过程中的整体要求以及推进举措,并对整体要求的完成时限和责任单位予以明确,充分保障政策方案在实际执行的过程中具备可行性与有效性。

首先,各地的基层治理方案应制定并完善街道党工委和办事处的职责清单,在确保将权力下沉到基层的同时,明确各单位及行政主体的责任,切实履行权责统一的行政原则;其次,建立健全自上而下和自下而上相结合的基层考核评价体系,将群众考评纳入综合考评体系的重要范畴;再次,推行街巷长工作机制全面了解人民群众的现实需求,建立以群众需求为导向的服务供给机制。各街道应通过网格化管理系统,及时收集辖区内居民的反馈信息[10];最后,对街道乡镇行政执法员队伍进行全面整合,建立健全协管员队伍管理机制,在以专业化培训为基础的人员管理机制中加强各类协管员的整合水平,确保在群众需要时可提供匹配度高、有效性强的公共服务。

上述理想化政策在宏观层面规划出服务型政府建设的宏伟蓝图,同时也在微观层面为街头官僚提供了合理可行的行动指向。理想化政策的核心特点是政策的合法性、合理性、可行性以及有效性,其合法性与合理性以服务型政府建设为基础,是街头官僚进行有效政策执行活动的逻辑起点,同时也能在一定程度上实现街头官僚对理想化政策的心理认可,这种心理认可能够成为有效提升政策执行力的催化剂与助推力,将建设服务型政府的宏伟目标内化在街头官僚心中。此外,通过理想化政策对街头官僚服务范围内职责清单的完善,可使街头官僚的自由裁量权限定在合理的区间范围之内,并对其进行有效规制,防止自由裁量权的无节制膨胀,遏制其生长空间。

2.执行机关:能力优化与统筹协调

理想政策能否达到预期目标,除了政策的合理性、合法性、有效性和可行性,还需要执行机关以及行政人员的有力政策执行。在政策的具体执行过程中各地应基于以往的基层实践经验做出创新性规划安排:

一是街乡综合执法平台的建立健全,助推执行机关组织化程度的提升。各地应建立实体化综合执法中心,确保区属执法力量能将权力下沉到基层,以基层问题为行动导向,改变以往在基层产生问题时,由于涉及多个部门交叉管辖范围出现推诿扯皮的缺位错位现象。街乡综合执法平台的建立将增强执行机关的组织化程度,进而在行政执法时增强执行合力,提高基层治理的系统耦合度。

二是街巷长工作机制的推行提升了执行人员识别问题的能力。各地社区街道的街巷长应始终坚持以“需求导向和主动服务”为管理理念,深入基层一线,在每日的入户走访中主动发现问题。

执行机构的高组织化程度为基层治理的高效实践行动提供了组织保障。执行结构作为街头官僚的聚合单位,其组织化程度高低直接决定着街头官僚的工作效能。以街乡综合执法平台的建设为抓手,可将各类行政执法部门整合至一个平台:一方面能够提升平台综合性的公共服务水准与效能,加快服务型政府的建设步伐;另一方面,基于各部门统筹协调的程度提升,群众的问题与需求能够及时有效地得到平台的回应与解决,充分落实服务型政府建设中“以民为本”的理念。此外,在街巷长工作机制的贯彻落实过程中,街头官僚能深化自身的行政理念,将服务行政作为基本的行政方式。同时在相应工作机制的规制下街头官僚能够精准确定自身定位,是服务者而非管制者,在执行公务的过程中以公共利益为根本的行为导向,以为公众提供优质高效的公共服务为根本目标。但需要言明的一点是,基于街头官僚的行动视角,管制与服务并非完全割裂开的,管制是服务的一种特殊化的表现形式,其寓于服务之中。当出现有违社会良好秩序的不法行为时,街头官僚会通过吹哨机制准确定位问题所在,并通过强有力的管制措施对不法行为予以严厉惩处,有效防止不良后果在街乡中的进一步蔓延与扩散,营造良好的社会氛围与社会环境,这也可以称之为一种间接性的公共服务。

3.目標群体:自主参与与有效互动

基层治理应以社区居民为主导,在街道、社区中推选或招募社区志愿工作人员,建立起街巷长与社区志愿人员联合工作机制,各志愿人员与街巷长密切配合,主要负责每日巡视街道社区、通过定期走访及时发现问题、做好问题记录并上报街巷长,进行及时有效的问题反馈与解决处置,从源头上掌控好社区街道的治理工作,同时这支作为居民群体代表的队伍将实现自主参与与有效互动的统一。

目标群体对政策执行机制的认可与参与程度是影响机制能否取得良好运作效果的关键要素。影响基层问题能否得到及时关注与解决的要素之一是信息的反馈与沟通,在此过程中目标群体发挥着尤为重要的引力作用。街头官僚作为基层一线行政执法人员,其在行政体系中所处的基底位置恰恰可以转换成为一种处理基层问题的优势,这种优势集中体现为街头官僚直接得到公民的自主性问题反馈后,能有效免除信息层层传递的失真问题,在与服务对象进行直接接触与互动的过程中,有效掌握基层问题的第一手资料。建立在公民对整体机制的认可基础上,将会形成公民自主性问题反馈-公民与街头官僚间的有效互动-街头官僚迅速解决问题的闭环流程。在街头官僚与服务对象有效互动的过程中,街头官僚一方面会提升问题的回应力,另一方面会在解决问题的过程中优先考虑服务对象的合理需求,将服务行政的理念贯彻落实在工作过程中的方方面面,为服务型政府的建设提供源源不断的推进影响。

4.环境因素:多重因素的合力推动

街头官僚的工作效能不仅取决于自身工作态度、工作能力等主客观因素,还会受到环境因素的影响与作用,其与客观环境进行能量与物质交换的过程,实质上是一个主观与客观相统一的过程。在主观层面,街头官僚会根据环境要求的服务型政府建设的根本目标以自身行政执法工作为载体,主动为公众输送优质高效的公共服务与公共产品;在客观层面,街头官僚会被动地受到环境影响,主要体现在以下两个方面:其一是政策环境通过工作条例和职责清单划定了街头官僚的行为准则、行为界限、权责内容,在机制层面有效保障了街头官僚自由裁量权的合理使用,从而使街头官僚在权力层面的自主发挥空间被机制所压缩控制,进而使街头官僚在公共性而非自利性占主导的行为出发点下选择合乎最广泛群众利益的合法性行为,这为服务型政府的建设提供了最根本的保障。此外,政策环境还应相应匹配监督考核机制作为规制性政策的有力补充,在街头官僚自身所处机构进行监督考核的基础上,增加群众监督考核的占比权重,使街头官僚的工作绩效最直观地显现服务对象的评价结果,此举能进一步激发街头官僚的服务热情,深化服务意识、优化效能,将服务行政作为最根本的行政方式,有效增强服务型政府建设的主体力量。其二是社会环境为街头官僚营造了良好的工作氛围,社区居民不再被动地参与政治活动,能基于对街头官僚的认可和信任自发主动地与街头官僚进行问题反馈与沟通互动,构建了以官民良性互动为基础的基层良治、善治的和谐环境,这种和谐环境所营造的社会氛围将极大地催生街头官僚以人民需求为导向、以满足人民日益增长的美好生活需要为目标、全心全意为人民服务的热切感情,进而从根源上激发服务型政府建构的内生影响。

四、结语

基于上述分析,在全面深化服务型政府的演进过程中,理想化政策设计、执行机关、目标群体以及环境因素的多重合力将会有力促进街头官僚的公共服务职能得到显著增强,这也无疑为基层社会治理的优化提供了有效方向。未來在深入推进服务型政府的建设过程中应使街头官僚在其中发挥无可替代的能动作用,应侧重于以下几方面的工作:首先,在理想化政策层面,应基于顶层设计的整体内容,结合本地区的实际情况对宏观层面的政策文件进行细化、具体化与可操作化,以便缩小街头官僚在政策执行过程中可能出现执行偏差的空间;其次,在执行机关层面,街头官僚分布范围广泛,整体统筹协调难度较大,因而应以区域内综合执法平台为组织载体全面提升基层行政人员的组织化程度,将人员的合理规划与统筹安排嵌入组织制度设计的框架之中;再次,在目标群体层面,街头官僚应充分运用身处基层优势,强化问题察觉能力及与群众的有效沟通交流能力,在密切干群关系的同时有效避免公共问题的严重化,将服务行政的理念内化于心、外化于行;最后,在环境因素层面,应通过规则条例将街头官僚的自由裁量权限定在合理的范围之内。除规制性政策之外,制度设计相应的配套监管督促机制也是有效保障街头官僚深化服务行政模式的重要思路之一。

参考文献:

[1]Michael Lipsky.Street-level Bureaucracy:Dilemmas of the Individual in Public Services[M]. New York:Russel Sage Foundation,1980.

[2]Jeffrey Manditch Prottas.The Power of the Street-Level Bureaucrat in Public Service Bureaucracies[J].Urban Affairs Review,1978,13(3): 285-312.

[3]迈克·希尔,彼特·休普.执行公共政策[M].黄健荣,等译.北京:商务印书馆,2011.

[8]Thomas B. Smith.The policy implementation process[J].Policy Sciences,1973,4(2):197-209.

[9]高晓霞.日本大学生就业促进政策执行过程研究——基于史密斯模型的分析[J].南京师大学报(社会科学版),2009(6):29-35.

[10]胡伟.合法性问题研究:政治学研究的新视角[J].政治学研究,1996(1):12-19.

责任编辑:罗钰涵