从卜辞“娩“”毓”探析商代的生育文化

2021-08-25张鑫

张 鑫

(南开大学 历史学院,天津 300350)

生育关乎着家族的绵续和国家的盛衰,是“历史中的决定性因素”——两种生产之一种,即“种的繁衍”[1]。殷墟甲骨刻辞中丰富的生育占卜记录为我们揭示了商代较为系统的生育面貌,其中“娩”和“毓”是表示妇女孕后期产育的动词,学界对其考释意见基本达成共识:“娩”“毓”皆为会意字,指妇女产子,但是二者之间的关系及异同却鲜有措意。彭邦炯先生曾稍论及,他认为“娩”从构形推当是孩子未出世前,产妇临盆期分娩的意思;“育是指生养,婴儿离开母体后的事”[2]。然而通过梳理相关卜辞,发现二者并非完全如彭氏所说分别表示妇女产子行为的未然和已然状态,意近而又有所区别,蕴藏着殷人对产育的具体认识和价值取向,故很有辨析的必要。通过对“娩”“毓”进行历时性的考察也会带来一些新的思考,有助于探索商代生育问题的诸多其他面向及其背后的社会因素和文化制度。本文以“娩”“毓”为切入点,在分析二者字形、辞例用法的基础上,就殷商时期的生育文化作适当探讨,以期为拓展商代社会生活史的研究视野提供生育史思考的维度。

一 “娩”“毓”字形与时代差异

生育卜辞中占卜妇女娩的记录颇丰,“娩”字字形主要呈以下几种[3]:

“毓”在各组类生育卜辞中的字形可划分为如下几类[5]:

上揭“毓”字主要集中在商代后期前段,商末时复见。“毓”字字形变体较多,但从人、从女或从母意同无别。所从之子常作倒写,像婴儿头先脚后的产子之形;部分呈正立状,像胎儿以足先露式产出母体,或伴随像血水的小点,刘兴林先生认为指难产这一生育情形[6]。考诸卜辞中的“毓”字,从正子者数量较少,在字形上虽与从倒子者有着明显的区别,但是在辞例用法上几乎无别,这种情况也同样适用于祭祀对象称谓中的“毓”,此点下文有相应的阐述。商末黄组卜辞中的“毓”字写作,学界对其进行了讨论且有不同的认识:胡厚宣先生认为“左旁从毓,右旁从两手持衣,亦当即毓字繁文,象女子产子接生者持襁褓以待之”[7];金祥恒先生也有相同的结论,但在字形分析上意见不同,他指出是从衣毓声之“”,所从之像冠衣相连之襁褓,者像缨绥之物[8];党相魁先生赞同胡氏,并做了进一步发挥:从毓从裒,双手持衣接生,殆褓字初文[9];李学勤先生认为是“毓(育)字繁写,隶作”[10];韩江苏先生在《殷墟甲骨文编》中将毓字右上部分也摹作“止”[11]。具体而言,上述各观点之间的分歧主要集中在“毓”字右上部分字形的辨析上。笔者细审毓字右上部分,作、形,与手及缨绶之物相差较远,尤其是后者与“止”之字形十分相似,故本文暂依李先生之说。从总体上看,表达了人手持衣物对妇女所产新生儿进行包裹之意不错,形象地描绘出商代妇女产子时的生育实景。

通过以上对“娩”“毓”二字字形及其在组类间分布的梳理,可知二者均见于商代后期前段的生育卜辞中,商末黄组生育卜辞中仅见“毓”字而不见“娩”。字形上二者迥然不同,“娩”作双手拨腿导产状;“毓”呈直立式分娩姿态,且字形较前期发生变化,在娩子行为的基础上增加了手持襁褓的动作。“娩”“毓”皆是会意字,指妇女孕后期分娩之事无疑,就直观的构形来看确如彭邦炯先生所言二者分别指孩子未出世前和离开母体后之事的象形意味。那么二者在辞例的运用和表达上如何,是否依彭氏所说,下面我们通过对比并分析其在辞例中的用法,作进一步考察。

二 “娩”“毓”辞例比对与殷人的生育认知

殷墟生育卜辞大多集中在武丁时期,其中不乏为诸妇分娩进行占卜的记录,辞例一般作:“干支卜,某贞:妇某娩,(训为生男孩义)/不。”即在某日贞问妇某分娩是否生男孩。兹举辞例如下:

部分卜辞还记刻占辞及验辞,如:

上揭卜辞在贞问诸妇生育之事时,无论是命辞、占辞还是记载占卜结果的验辞,相关辞例皆作“娩,/不(隹女)”,由此可见殷人并非如彭氏所说按照产子未然和已然状态来分别记刻命辞和验辞中妇女生育情况。接下来我们细梳同时期的卜毓辞例,以便通过对比来探究“毓”“娩”之间的关系。生育卜辞中所见卜毓之辞较少,现将相关辞例录释于下:

(7)贞:子目亦毓,隹臣。

贞:子目亦毓,不其[隹]臣。《合集》3201正[典宾]

(9)癸丑卜:今月毓。

癸丑卜:生月毓。

(10)贞:子母其毓,不殟。《合集》14125[典宾]

(14)…亥妇妌毓…《合集》32763[历一]

辞(7)和(3)所卜事项相同,都是为子目生育之事而卜,但命辞却分别选用“娩”和“毓”贞问新生儿的未来命运和性别。辞(8)内容是贞问妇好在今五月是否毓男孩。同样在贞问妇好生育时间的卜辞中,不乏用“娩”之例,如:

贞:翌庚寅妇好不其娩。一月《合集》154[典宾]

再如辞(9)内容是在癸丑日反复贞问毓的月份是在今月还是下一个月。宾组卜辞中也有类似的卜娩辞例,如:

今五月娩。

辛丑卜,宾贞:其于六月娩。

贞:今五月娩。

贞:其六月娩。

贞:今五月娩。

贞:其于六月娩。《合集》116[典宾]

该辞反复占卜“娩”的月份是今五月还是六月。值得注意的是,辞(9)中“毓”所从之子为正写状,如果按逆产释之,则卜辞反复占卜今月逆产,下个月逆产,辞意不妥。相反,辞(10)的“毓”所从之子作顺产倒子状,却贞问子母毓,不会死亡吧。按辞意推之,理应是子母可能逆产或难产,才会有此贞。“毓”字据所从子之姿态而呈现的两种字形,虽然有可能是因为甲骨刻手书写风格而致,又或者出于错刻、倒刻等原因,但是我们并不排除商人具备了对妇女产子顺逆情形的具体认知,只是在卜辞的运用中区分不甚严格。(11)和(12)残损,根据位置判断“毓”可能位于占辞部分。辞(13)记刻验辞,内容为癸酉日至甲戌日的夜间毓有一女,与辞(4)到(6)的验辞格式相同,作“时间+娩/毓+新生儿性别”。辞(14)虽残,但据历一类前辞多作“干支卜/贞”可推,干支后所接“妇妌毓”很可能是验辞,其与(6)涉及事项相同,记刻妇妌生育结果时亦分别用“毓”和“娩”。 通过比较“娩”“毓”所在的生育卜辞,可知二者无论是在命辞、占辞还是验辞中,所处位置和用法相同,互换无别。

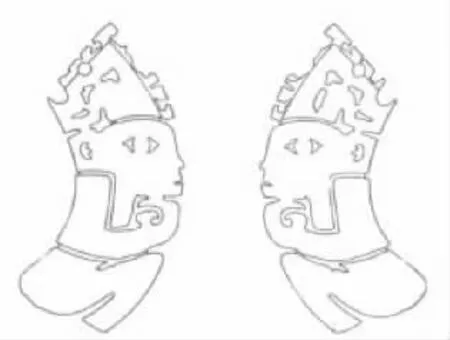

上举卜辞所属时代皆为商代后期前段,“娩”“毓”单独出现在生育卜辞中,辞例结构基本相同,仅仅切换了生育动词,彼此互换亦可文通意顺。若依彭氏所说二者分别表示新生儿出生前和出生后之事,那么“娩”理应出现在命辞,“毓”见于验辞为宜,如此则与卜辞文例不符。殷商甲骨文已经是成熟的文字,其以象形为基础的结构系统紧紧联结着时人的思想世界和“事实世界的具体形象”,反映了“先民习惯的具体感知和具象表达”[13],因此通过对文字的发掘探索,可以发现隐藏其背后的意义。本文认为二者虽俱表示普通意义上的分娩产子,字形或因当时分娩体位不同而异。商代已有跪坐的习惯,除了典型的妇好墓出土的玉人像及殷墟人骨上的“跪踞面”[14]可资为证外,甲骨文中也有许多与跪坐相关的文字,囊括了人们日常行为活动的众多方面,如命()、祝()、御()、饗()等。陈仁涛收藏的安阳四盘磨石造像(图一)和侯家庄1550墓出土之玉佩拓像(图二)也证实了“商代人习于蹲踞与箕踞的普遍”[15]。然而蹲踞的体态并不仅限于日常生活起居的层面上,李为香通过系统考察商代墓葬中出土的存在相似形态的人像和动物像,发现它们“与史前蛙及蛙人体态特征相似,与鸟图腾亦有着某些渊源,或许可以说蹲踞仪式表达了商代人的生育崇拜”[16]。从图像上看,“娩”“毓”之字形与象征生育力的两种体态确有相符之处。图一为箕踞坐姿,即臀部与双脚均与地面接触,双腿弯曲呈放肆状张开,与“娩”字双腿撑开()以便分娩之形相合。图二为蹲踞式,虽将脚部移去,但是膝部上耸和臀部下悬之蹲踞形与“毓”字所从之人()、女()或母()之姿态大致吻合。此外,纵观卜辞中的毓字,其所从人、女、母作蹲踞式者占93%(此数值据李宗焜《甲骨文字编》所载字形数量所得),与单字女()、母()及所从之字形下肢作跪坐式的普遍情形相反,这似也可以作为商代妇女坐娩的旁证。就人体构造来看,“娩”“毓”所反映的妇女生产方式是较为自然且省力的体态,更便于产妇用力、胎儿重心向下等,实现顺利分娩的生育结局。

图一 四盘磨像(箕踞)

图二 侯家庄玉佩(蹲踞)

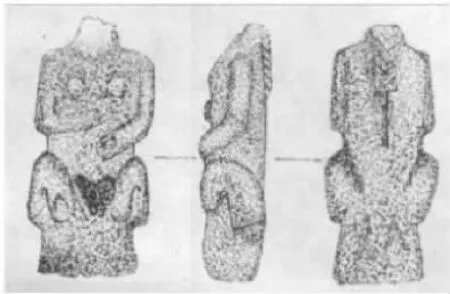

妇女坐产分娩的方式,可追溯到更早时期。河北滦平县后台子遗址出土有新石器时代石雕女像,其中有一座裸体孕妇像(图三),“蹲坐姿……乳隆,腰腹粗肥,曲肘,手指上下交错抚腹,阴部有凹坑,臀部发达,大腿平伸,小腿下垂略向内曲”[17]。汤池先生认为它表现的是孕妇临产姿态,并以蹲踞临产姿态为其造型特色[18]。此外,汉唐以降的妇产医书诸如《产经》《病源论》《外台秘要》等对妇女生产体位作了相关建议和说明,亦多以蹲踞为主,辅以攀倚凭借或抱腰协助,与蹲坐相辅相成。时至近代仍有不少地区保留此种分娩体态。由上可知,坐产分娩自先秦以来便若隐若现,并且作为妇女分娩时最常采取的方式得到不断传承与完善。

图三 河北滦平县后台子石雕人像采18

值得注意的是,生育卜辞中有一条“娩”“毓”并见的记录(图四),隶释如下:

图四 《合集》14021正

此条卜辞虽有残缺,但辞例相对完整,可以依字形与辞例补足,其中命辞部分为“娩,”,占辞内容却一改常态作“毓”,验辞为“娩,”。“娩”“毓”在卜辞中所处的位置,一方面不仅补证了二者并非生育的未然和已然结果,为二者意近可通提供了新的线索;另一方面也反映了对于生育字词的区别选用,蕴含了商王的某种主观意愿,在特定的语境下具有特殊的指向性和延展性。古代妇女虽可孕娩,但不能保证新生儿都能够健康出世并茁壮成长,如《易·渐卦》所云:“妇孕不育”;《诗·大雅·生民》:“载生载育,时为后稷”。毛传:“育,长也”[19]。《说文》云:“育,养子使作善也”。故“毓”的意义可能偏重于生长、养也[20]。若此说不误,那么辞(15)大致可以这样理解:壬子日,争贞问妇分娩是否生男孩,王视兆占断说新生儿会顺利出生成长,结果妇分娩生了男孩。

商末时,卜“毓”则成为生育贞问常事,辞例上也一改武丁时期的“娩,”组合。就目前黄组生育卜辞,见诸下例:

上揭生育卜辞只见“毓”字,贞问妇女生育之事的辞例均作“毓,”。李学勤先生曾指出“黄组则用‘毓’,但很罕见”[21]。然而上举卜辞,除一条残泐,另三条命辞皆作“毓,”,一定程度上说明“毓,”很可能在商末已经成为生育卜辞命辞的固定格式。

综上所述,生育卜辞中的“娩”“毓”均指妇女产子,同见于商代后期前段卜辞中,不过前者出现次数远多于后者。二者一般单独使用,在辞例中的位置、格式及用法上大体相同,意近可通,盖因产育体态不同而异;见于同版卜辞时,“毓”强调的是新儿的顺利出生及成长。商末黄组生育卜辞中仅见“毓”不见“娩”,且字形作手持襁褓以待新生儿状。“毓”只出现在命辞中,辞例作“毓,”,取代了武丁时期习见的“娩,”组合。生育卜辞在用字及辞例方面所表现出的差异和变化,不仅是时代差异所致,也暗含着时人“对于自己生命与身体的认知”[22]以及在生育观念上的转变。

三 殷商时期的生育文化管窥

商代建立了以“父家长权为核心”[23]的宗族社会,承宗继嗣以及血缘性家族组织的传衍势必要求有限的生命个体通过生育保证家族的延续和社会的演进。鉴于当时生产力水平低下,子嗣的多寡直接关乎家族的繁衍和壮大乃至社会结构的稳定,几乎贯穿商代后期的数量颇丰的生育卜辞不仅反映了商王已经掌握了生育权力的主导地位,同时传达了其对子嗣的强烈渴望,也承载着商代基于家族本位而建构起的多元生育文化。

生育自古至今都是十分不易且凶险之事,特别是殷商时期医疗水平较低,采取蹲踞式的产育之道或许已经成为女性降低产育风险,进行自我拯救的身体取向。刘宋医家陈延之在《小品方》中曾言到:“古时妇人产,下地坐草,法如就死也”,此一语不仅道破了生育的危险,毕竟“妇人免乳大故,十死一生”(《汉书·外戚传》),甚者母子俱损;也提及了古时孕妇坐草的产育方式。上文通过分析“娩”“毓”之字形,并将商代的坐姿石像与之进行直观比对,我们发现妇女在分娩时“虽然可能以膝着地,但似以蹲踞和箕踞在内的坐地姿势最多”[24]。直立式的分娩体位有助于“改善产妇的分娩结局,提高自然分娩率,缩短产程,减少产妇的疼痛,促进产妇顺利分娩”[25],这其中纵然或许隐含着商人已经具备了自然舒服的生理体态更利于生产的能动认识,但究其最深层次所表达的文化意义,仍在于生殖崇拜及信仰。生殖崇拜是“上古早期人类的主要精神文化”[26],人们对其有着天然的求知与探索,通过运用模拟巫术原理,效仿繁衍旺盛的动植物的形态或抽象简化的动作象征,来表达和传递对生育力的追求。

古代人口出生率虽高,但囿于当时的医疗保健水平,动辄出现婴幼儿死亡,因此妇婴的健康照顾与养护在商末受到时人的特别重视。黄组卜辞中的“毓”作,从字形上看涉及两方面的内容:首先,殷人对婴幼儿保健方面的意识和重视。毓字右下部分手所持之物为衣,“整个字象一件上衣的俯视图”[27],虽然其用法已非造字本义,但反映了古代常见的一种交袵的衣式。宋镇豪先生称“持襁褓待于产妇一侧”[28],将其看作是襁褓。关于襁褓一词,《史记·鲁周公世家》载:“其后武王既崩,成王少,在强葆之中。”张守节《正义》曰:“强,阔八寸,长八尺,用约小儿于背而负行。葆,小儿被也”[29]。又《史记·赵世家》:“乃二人谋取他人婴儿负之,衣以文葆,匿山中。”“葆”,裴骃《集解》引徐广曰:“小儿被曰葆”[30]。甲骨文中已然出现了“保”字,字形作、等,形象地展现了人负子于背的情景,与子在人下的毓相区别,但是未明“襁”“褓”的具体形制。不过无论“葆”“衣”是何种形状或材质,其用途均是包裹婴儿。初生儿体弱,缺乏抵抗力,“襁褓”无疑成为实现幼儿养护的织品组合,“是用于婴儿哺养的普及性很强的裹系形式,也成为社会生活史记忆中印象深刻的物质存在”[31]。

其次,妇女产育时有人从旁照拂。经血是女性独有的生理特征,但由于认知水平的局限常被古人视作污秽与不祥,其又关涉产子分娩,因此历代文献在谈及性交禁忌时多与产子禁忌共同论述[32],遂形成了徙居待产、男女隔绝等避忌行为。彭邦炯先生据卜辞“令喙宅正,叀延宅正。”(《合集》22324)和“……三妇宅新寝宅。十月。”(《合集》24951)推断古者王后怀孕“出居别宫”是有据的,商代已然存在[33]。至于具体情形如何,《礼记·内则》记载较详:“妻将生子及月辰,居侧室。夫使人日再问之,作而自问之。妻不敢见,使姆衣服而对,至于子生,夫复使人日再问之。夫齐,则不入侧室之门。”对于产室安置、女性照顾者、男性行为等方面作了系统的礼仪规范。而这造成了男性在产育过程中的普遍“缺席”,此时女性则凭借天然的生理经验和身体属性介入到生育场所,特别是“瓜熟蒂落”时,来自有经验的妇人或产婆的帮助显得更为必要。是故,“姆”作为沟通内外的桥梁,肩负起了照顾产妇生育前后之事,尤其在助产方面发挥着重要的作用。关于助产方式,卜辞中已初露端倪。在讨论之前,我们先看下面一条卜辞:

上揭卜辞最后一字像一只母猪的腹内怀有一猪仔,将临产,但是腹内猪仔胎位不正,头向朝前。猪的腹部与背部各有一手,无疑是商人为其按摩助产的简笔写照。“能认识猪的难产是因为胎位不正,说明当时人对牲畜的产子已不只是求助于神灵,他们在求神的同时,也采用较为符合科学的手段,作出适当的处理”[34]。既然人们已经懂得人工助产,依理推之,若遇妇女难产也应有适宜的助产手法。甲骨卜辞中有字,也作形,除用于人名或地名外,还指疾病,像以手按摩卧床病人之下腹,其用法见诸下揭卜辞:

生育卜辞中无论是对妇女“娩”还是“毓”的占卜,其后伴随的一般是商王对“”否的贞问,饱含了殷人对于新生儿性别期待以男婴为重的生育愿望。男婴偏好虽然是时代的必然选择和传统社会的共识,但在商代重男生育文化的建构中,却也兼容“不嫌女”[37]的生育性别观。商人在祈求生男的同时十分在意“”日及其吉凶,如上文(4)(5)所记占辞“其隹庚娩,”,“其隹丁娩,;其隹庚娩,引吉”及“其惟丁娩;其隹庚,引吉。其隹壬戌,不吉”(《合集》14002反)、“其隹戊娩,不吉”(《合补》4031正)等,也就是说即使生男,在吉日出生为最佳,即商王对吉的希冀程度高于生男。《史记·日者列传》载:“产子必先占吉凶,后乃有之”,吉则留,否则人们便基于某种宗教信仰禁忌,视“有怪物其身”、忌日出生、“妨害父母”之列的新生婴儿为灾咎,不论男女都会采取“生子不举”行为。甲骨文中已然出现“弃”字,作形,像双手举着簸箕将刚出生尚带有血迹的婴儿抛弃,这当是社会现实的反映。许进雄先生也提到殷商时期由于多胞胎或出于某种信仰等因素,不但女婴有时连男婴也被抛弃或绞死[38]。殷人无畏婴幼儿高死亡率的现实,又据吉凶杀婴,考其内在原因,在于“物质条件无法满足日益增加的人口需要而又缺乏有效避孕手段时,人类对自身发展的不自觉的、消极的限制”[39]。反观卜辞中生女的记载,如“不,隹女”(《合集》14002正)“目娩不[其],女”(《合集》14033正)之类,仅陈述生育事实,并未言及不吉或有祟。另外,商王明言“……赐多子女”(《合集》677),“盖是祈求神灵赐给众多的子女”[40],在称谓上不论男女孩都称作“子”,还十分关心子女的生育之事,如对“子目”“子商妾”(《合集》14036)等进行贞问。要之,无论是求子抑或弃子,都表明男女性别在面临家族荣衰时尚未形成显著的优劣之分。此外,通过考察商代女性地位,也可从另一侧面对商代男女性别观进一步得到客观的认知。由于前辈学者对此多有翔实论说,这里仅略加叙述以示意。在殷墟出土的甲骨刻辞中,诸妇的身影在商代许多社会生活领域中都有出现,如宗教祭祀、军事战争、农业管理等方面,都发挥着重要的作用,拥有较高的社会地位。王晖先生指出:“殷商时期虽已是父系制社会,但它从母系社会过渡而来为时不长,在许多方面保留着母系社会的特点”[41]。因此商代妇女的地位和价值观完全不同于其后之时代。曹兆兰从称谓角度出发,指出商代女性并未像后世那样完全从属于男性[42]。由上可知,商代“重男轻女”的风气尚未形成,“重生男”但并不“轻女”。

生育卜辞辞例到商末时固化,表现在生育文化上,则是“重男”“择吉”观经过时代的建构已然内化于时人的逻辑思维之中。黄组生育卜辞命辞均作“毓,”,与武丁时期正反对贞的情况不同,皆从正面角度进行占卜。占辞部分,武丁时期商王常视兆推断娩之日及时日的吉凶与否,而黄组卜辞中商王所作占断基本一致且十分简单,皆作吉或大吉。正如夏含夷先生所论:武丁时期卜辞的占辞和命辞都较有特性,均涉及吉凶;至帝乙帝辛时代,占辞永远都是公式化的“吉”“大吉”等;命辞也都是正面的[43],无卜不吉。殷墟卜辞所显现出来的占卜渐趋程式化,一方面说明了商人对占卜及祖先鬼神信仰的逐渐减弱,他们在长期实践积累中,逐步认识到自身的吉凶祸福并不完全由鬼神所掌控。这是社会发展、人类认知水平提高的进步结果。另一方面反映了秩序化的生成,生育观念在这种程式化过程中不断得到沉淀与内在强化,“占卜者越来越倾向于只作出符合自己愿望的判断”[44]。人们将生育行为背后隐含的一系列思想文化意涵视为理所当然,将其浸染于心,不再进行反复贞问。

此外,从黄组生育卜辞附记的事项中也可以捕捉到一些生育细节,如上辞(16)(19)所载“[在]九月,遘祖辛”“在九月,王来征二邦方”,即商王为妇某占卜生育之事时正值祭祀祖辛和对外征伐二邦方的战事。这种“月份+诸如祭祀、征伐等大事”记述时间的方式在商末卜辞中已经出现,反映了“晚商人们对所记载事件有了比较强烈的时间意识”,并以时王的重要活动作为记时的坐标。辞(19)表现得尤为突出,大意是商王在地贞问妇安的生育之事,据兆象推断是大吉。恰逢九月份商王征伐二邦方。众所周知地是晚商田猎卜辞中习见的田猎点,且又是商末征人方行程中的经由之地[45],虽然不能确定其在此条卜辞中是否为商王讨伐二邦方过程中的驻跸地,但商王确实是在某一行程的中途特意贞问妇安的生育情况。“国之大事,在祀与戎”(《左传·成公十三年》),敬事鬼神与武力征服是维护国家统治的两种主要方式,在国家生活中扮演着重要的角色。商王致力于此等重要事宜时还不忘抽身关心诸妇的生育情况,并将其作为记载生育之事的时间要素,足见生育极受商王重视,上升到与国之大事相提并论的高度。

综上可知,生育已经从单纯的生理行为中分离出来,被赋予殷人的主观意愿与价值取向,在孕育生命的进程中衍生出了多元的生育俗尚、行为规范、思想观念等。随着社会机制和思想文化动态的发展和变化,生育与之相互作用和影响,逐渐转化为一种社会行为,最终提升成为适应商代社会发展水平的生育文化。

四 结论

生育卜辞中的“娩”“毓”同见于商代后期前段,多单独出现,意近可通,其字形盖寄寓了当时妇女箕踞和蹲踞式的产育体位。此种体位姿势不仅出于殷人的生育崇拜,也有基于身体认知的理性思考。此外,“毓”还暗含了殷人对新生儿顺利出生并成长的期望。商末时“毓”字呈繁写状态,增手持襁褓之形,既展现了殷商时期对婴幼儿护养的认知和重视,又揭示出产育过程中女性医疗者的重要参与。“娩”“毓”之后连接关于否的贞问和占断,强烈地传达了殷人的“男婴偏好”,但是彼时尚未形成“轻女”的风气。商末黄组生育卜辞渐趋程式化,反映了“重男”观念经由殷人建构,又内化于时人的思想里,支配其逻辑思维和社会行为。

殷商时期血源性家族组织成为社会的基本单位,出于子孙繁盛及维系家族组织、秩序的考量,殷人对生育行为施以文化手段进行干预,建构起了与生育相关的思想、观念、风俗和行为规范等,使其渐趋成为一种文化体系。基于此所塑造的生育文化独具时代特性,不仅成为后世诸多生育面向追溯的源头,也为父权主宰的生育制度体系的完备奠定了基础。此外,商代生育文化内容丰富,涉及妇女史、医学史、身体史、儿童史、民俗学等诸多其他学科,为相关研究领域视野的拓展和深入探索,提供了一个新的视角和生长点。