接续·创新:文化旅游与经济发展——基于“西江模式”的分析

2021-08-25李乔杨

李乔杨 王 洁 李 朋

(贵州民族大学 民族学与历史学学院,贵州·贵阳 550025)

西江千户苗寨于2016年11月即达到年人均收入12000 元,提前4年率先脱贫,进入后扶贫时代。打江山易,守江山难。本文以西江千户苗寨为田野考察对象,以文化熵论为理论框架,对“西江模式”及其载体予以分析,尝试分析其中潜在的危机——文化“弗兰克斯坦”现象,以此为贫困地区脱贫之后的经济可持续提供前瞻性的理论与实践探索。

一、问题的提出

费孝通曾用“文化自觉”来形容中国文化在新的世纪中要承担的使命。就是要求我们要在了解自身文化的基础上展望世界,对于自身在世界中的地位要有“自知之明”。“文化自觉”是在1997年提出的,20多年来,中国文化逐步从“自觉”到“自信”。西部开发于世纪之交的2000年提出,近20年来,西部建设的成果斐然。

有关西江千户苗寨的各类期刊论文,知网搜索已达554篇之多。但在2007年之前,仅有6篇;研究西江模式的论文共计65篇。

在这554篇文献里,内容涉及西江苗寨的文化保护及可持续发展(孙玉森,2016年;杨艳霞等,2018 年;林文君,2018年) 等31篇,民族村寨旅游开发(吴忠军等,2014年) 等20篇,民族建筑吊脚楼(徐艳文,2018年) 等19篇,文化变迁与文化认同的(黄成华,2016年) 等19篇。剩下的为其他题材,也有对西江苗寨旅游开发过程中出现的问题予以研究的,如滕玉萍对商业化问题进行了调查(2018年);民族旅游对当地居民主观幸福感的影响研究(杨曦等,2016年) 等。还有外籍人士对西江的研究,如美国新泽西州罗格斯大学路易莎·沙因博士一直在跟进她的西江研究,科罗拉多州博尔德分校的提姆西·欧克斯也有关注。他俩还共同编辑出版了一本著作,即《跨地方性的中国:联系、认同及空间想象》 (2006年)、《中国的旅游与现代性》 (1998年) 等。

对“西江模式”的研究方面,作者或围绕该“模式”的内涵予以论证(李天翼,2017年),其内容涉及文化传承与创新,或乡村振兴(吴忠军,2018 年),或模式的实践与意义(邢启顺、卢凤滨,2018 年),或论证模式的生成逻辑(张洪昌等,2018 年)、或演进机制与价值表征(李天翼、麻勇斌,2017年),或化苗寨文化资源为发展资本(林文君,2018年),或成功的乡村旅游发展道路(孙志香,2018年),或法治维度(刘俊,2019年)等。

“西江模式”是“以苗族特色文化资源为载体,以旅游发展开发为导向,在经济、社会、文化、经营、脱贫等方面产生规模化效应所形成的一系列成功经验和可以操作的运作体系,简而言之,‘西江模式’就是民族文化在旅游上合理利用与成功开发的高效组织方式。”[1](P7)其模式的特征有6个方面。一是党政强力推动、多主体共同参与,二是对民族文化高效的市场化运作,三是共生共建共荣的发展之道,四是旅游发展的全民共享,五是对民族文化发展创新的保护,六是景区社会治理注重村民自治[1](P10)。从“模式”的特点可以判断出,这是中国特色的市场经济的典型范例。归纳其中的几个关键词就是:党政、市场、民族、文化、旅游、社区、法治。这看起来是一个无懈可击而完美无瑕的系统。

笔者因此便进入这个“无瑕系统”——西江进行了实地调研。刚踏进这个山寨,黔东南的建筑名片——吊脚楼即映入眼帘,接着就是车水马龙,美轮美奂,给人的第一感觉是这里既非传统也非现代,与外界报道宣传的“原生态”颇有点格格不入。从学术探讨(而非新闻报道) 的角度来看,目前既有的研究内容虽然涉及到苗寨的方方面面,既有宏观勾勒又有微观个案,涉及的学科门类也很多,旅游管理学、传媒学、社会学、政治学、建筑学、中医学、语言学、民俗学、人类学及民族学等等,遗憾的是都没有认真去思考民族传统文化之根、之魂。因此,笔者试图从社会人类学的角度、依托民族志的相关材料对苗寨的“系统”予以解读。通过相关文献的搜集以及对村民、游客的非结构式的访谈了解到“西江模式”的旅游开发存在着诸如:民族文化旅游生态可持续发展的问题、关于民族文化品牌内涵变迁问题、旅游接待能力及如何满足日后高水平游客的文化体验需求问题、尤其是后扶贫时代民族文化的接续与重构等问题。笔者尝试引入“文化熵论”及文化“弗兰克斯坦”这一对概念对这些问题予以分析。

二、理论框架

上世纪60年代放映的《以革命的名义》这部电影中列宁有句著名的台词,即以革命的名义想想过去,忘记过去就意味着背叛。这是告诫人们应该记住革命历史与传统。黑格尔说:“人类从历史中所得到的教训就是——人类从来不汲取历史教训”。事实上,前人的提醒与警示是应当予以重视的。大家都很清楚,同时也很焦虑的是,脱贫之后进入后扶贫时代所面临的困难会以新的面貌出现,任务会更加艰巨。那就是,如何避免陷入中等国家收入陷阱。从人类历史上看,世界上资源总量是有限的,人类财富一经创造出,就呈现出一种流动状态,并且它是不可能无限量生产的。地球上未经开垦的地方被人们称作荒地,而真正的荒地,几乎没有什么用处。虽然不否认科技的力量与潜力,但改良土地和正确使用土地依然还是重要的传统艺术[2]。研究后扶贫时代会出现的系列问题应该有一个跨学科群的参与和共享,其中人类学学科的介入与支撑意义重大。

列维·斯特劳斯认为人类学是研究事物解体过程的学问,并为之创造了一个词,即“熵类学”。这门“学问”,它的母语法文为“Entropologie”,译成英文为“Entropology”。运用熵类学这一最先进的工具来研究最高层次的解体过程,因为这个世界开始的时候人类不存在,这个世界结束的时候人类也不会存在[3]。在目前人类认知的范围内,人类唯一能够做的只能是在充分尊重自然规律的基础上与之和谐相处。

人类社会从它诞生的那刻起就充满着矛盾,是建构与解构的对立统一。宇宙是由无数的系统组成的,是从有序到无序解构的一个混乱的系统,人类文化的嬗变也大致如此。从以往研究文化的经验来看,同一类型的文化会形成一个以这种类型为特征的地理区域——“文化区”[4],即特定的文化系统,该系统内的文化各个要素新陈代谢、去旧革新。曾经的全球化使某一系统中的文化既包含文化的濡化也包含其涵化,从而导致文化的解构与建构的对立统一。在文化解构的同时,也在建构另一种文化,但此时均处于静态的量变过程。就人类社会来说,文化熵在这一量变过程中起着决定性的作用。当事物从一种状态进入到另一种状态后,其初始时期具有相对时间的稳定性,但事物会随着熵的增减开始变化。人类文化总是处在这种解构与建构的对立统一中。在建构的过程中,如果处理不当,甚至会出现弗兰克斯坦创造的那类怪物。

弗兰克斯坦,通俗地称谓为“科学怪人”。它出自于这样一个故事:年轻的科学家弗兰克斯坦痴迷于当时的生物学研究,从停尸房等处挑选出不同人体的器官和组织,拼合成一个人体,利用雷电击打使这个人体拥有了生命,结果变成了一个巨型男怪。他虽然淳朴善良,对生活充满友爱向往,渴望与人一样的正常生活。但是,由于其面貌丑陋,被人们视为怪物与威胁,在社会上无法生活下去。于是,他恳求他的制造者弗兰克斯坦替他制造一个夫人,并允诺一旦娶得夫人,他俩就双双离开这个社区远走高飞。弗兰克斯坦开始的时候应允了这个怪物,但就在快要完工的时候,突然想到可能会出现的不可预知的后果,害怕两个怪物婚媾后繁衍出许多小怪物而危害社会安全,于是就把这个女怪给销毁了。怀着对未来美好向往的孤独男怪得知后,绝望了,开始展开了伺机滥杀无辜的疯狂行动。他不仅杀死了弗兰克斯坦的未婚妻还杀了他的其他几个亲人。弗兰克斯坦得知后决定除掉自己的作品,追踪怪物一直来到北极地带,在受尽折磨后病逝,而怪物亦自焚而死[5]。这是雪莱夫人杜撰的一个凄惨悲凉的故事,却能在我们为文化建构的过程中给予很多启示。

关于“熵”的问题。人类一直觉得有必要建立起一个组织生命活动的参照系数。建立一定体系来解释人类日常生存的情况和原由,这种必要性始终是每个社会最基本的文化成分[6]。

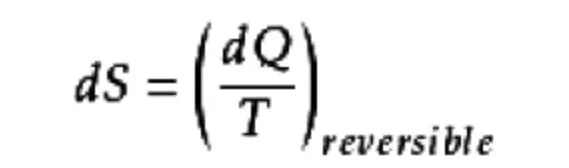

1865 年,德国物理学家克劳修斯提出了熵概念。“熵”源自希腊语的“entropia”,意为“内在”,即“一个系统内在性质的改变”,在公式中一般用符号“S”表示。1923年,德国科学家普朗克来中国讲学用到entropy这个字。胡刚复教授翻译时把“商”字加火旁来意译“entropy”,就创造了“熵”字。熵变dS是dQ(输入热量) 除以T(温度) 的商数。克劳修斯将一个热力学系统中熵的改变定义为:在一个可逆过程中,输入热量相对于温度的变化率,即:

在这个公式里,T为物质的热力学温度;dQ为热传导过程中的输入热量,下标“reversible”表示是“可逆过程”[7]。“熵”是一种热力学概念,它表示能量在空间中分布的均匀程度,能量分布得越均匀,熵就越大。根据热力学第二定律,一个孤立系统在自由发展中,其熵单调增大。这种概念的核心是其不可逆性。即是说,无论何种条件的初始系统都将随着熵越来越大,状态越来越混乱,有序性减弱,无序性增强,有效能量逐渐减少,无效能量不可逆转地增大。

人类社会任何生命是一个减熵过程。活着的物体无时无刻都在与增熵抗争,与不可逆过程抗争。在一切标本中,熵增加原理的关键词就是“孤立”与“开放”——这是任何系统得以存在的根本。简单地说,一个孤立系统由于熵单调增大,终归会趋于全部能量无效化,终至死亡;而开放的系统因为可以由外界吸收能量,将延缓这一过程,甚至形成一种充满活力的动态循环[8]。该理论中的场域概念,即“系统”与人类学的基本方法——田野民族志方法中的“田野”却有异曲同工之处。

民族志撰写中的田野调查法旨在发现与研究社区、社会团体和其他社会组织系统的社会文化模式并探究其意义的科学方法。作为一门科学,民族志同其他社会行为科学的方法最主要的区别在于民族志需要先了解人们做什么和做的动机之后,方能给予其行为与信仰之意义。在此基础上,田野点的观点才能成为预设微观理论的基础。这些微观理论可以检验,并可以与其他科学文献相互印证,甚至可以构建一个宏观指导性的理论去诠释其他地方的文化模式与形态。但是民族志与其他社会科学也存在诸多差异,那就是所获得的材料必须是自己“亲自”获得的,且不能够有偏见,宜秉持价值中立之原则[9]。在撰写民族志的过程中,为了研究的便利,民族志撰写者可以暂时屏蔽掉与外界的联系,使之成为一个孤立系统。然后依据预设选择不同的范式与理论。

当然,不同时期的民族志撰写者遵循其不同的范式或理论。从历史上来看,有现象论的,有经验或者理念论的,有唯物论的或新马克思主义,也有功能主义的等等。但是在实践中各种理论方法往往是交叉重叠的[10]。在撰写民族志时无论哪种理论或范式,首先是要选定一个区域——系统,然后以整体论的观点介入该区域(系统) 的研究。它会涉及到民族及其心理、人与自然、劳动与财富、社会结构、各种制度、思想行为模式、合理不合理的信仰与风俗,重要的是他们的现代生活[11],所有这些都要在一个特定系统内展开,从而建立其文化史。

西江千户苗寨正好满足了熵论(本文称之为“文化熵论”) 探讨所具备的条件,也具备人类学民族志叙事的要求——西江千户苗寨本身就是一个完整的社区,抑或“文化区”、一个社会组织系统。西江模式经过10余年的培育与发展也到了该反思的时间节点,需要对它做减熵研究。当然,只是借用其叙事的方法,民族志是依据社会整体观所支持的知识论并呈现社会事实,然后,以此为据建立理解社会的角度[12](P2)。用这种方法来“说事”,把西江的“事儿”说得有意思点,清楚点[12](P3)。为后扶贫时代,接续乡村振兴与文化旅游及经济发展创新进行预警研究。

三、危机分析

西江千户苗寨被誉为世界上最大的苗寨,位于贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县西江镇,有1400 户人家,6000余人,故称之为“西江千户苗寨”。该苗寨距离县城36公里,距离黔东南州州府凯里35公里,距离省会贵阳市约200公里,是由羊排、东引、平寨、南贵、也通、养蒿、欧噶、也东八个自然村组成的传统村落,面积为5平方公里,原居民99.5%为苗族。雷山县是2012年国务院扶贫办开发领导小组公布的592个国家贫困工作重点之一[1](P4-5)。

“西江模式”诞生于2008年第三届贵州旅游产业大会,即省旅发大会。西江村民在旅发大会精神的感召下,以苗族特色文化资源为载体,以旅游开发为发展导向,经10年奋发图强,至2018年西江率先摘掉了贫困的帽子,完善丰富了“西江模式”,积累了“经验”与“做法”[1](P5),并于2018 年在北京发布了“10年发展报告推介会”。“西江模式”从开始摸索到基本定格,共计10年时间。10 年艰难探索,铸就了今天集“经验与做法”于一体的西江模式。

(西江模式图)

苗族文化是“西江模式”的底座与灵魂,其核心资源是独特的民居与村落文化[1](P7)。文化是一个复杂的总体,包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗,以及和任何人作为一名社会成员而获得的能力和习惯在内的复杂整体[13]。苗族与我国的其他没有文字的兄弟民族一样,其古经、传说等文化依赖本民族的口头时代传承,文化的载体是一个一个鲜活的村寨及寨子里的居民。

西江苗寨里的文化分为物质文化与非物质文化两类,当然其中也包括制度文化,如均值社会的一套规约与体系。其物质文化有风雨桥、吊脚楼、梯田、生产工具等等;非物质文化有语言、歌舞、服饰、银饰、刺绣等;节日民俗,如鼓藏节、吃新节、芦笙节、十二道拦门酒等等。

西江所在地位于黔东南州雷山县,这里的苗族过去穿长袍,包头巾头帕,颜色都是黑色的,故称“黑苗”,也称之为“长裙苗”,而“西江”是苗语“Dlib Jang (ji jiang)”的汉语音译,意为苗族西氏支系住所。其实这里仅有一条穿寨而过的小河,并没有江,他们自称“嘎闹”。西江苗族的语言属于汉藏语系苗瑶语族苗语支中部方言的北部次方言。现使用的文字是通用的汉语言文字,尽管汉语言是西江苗族与外界交流的必备语言工具,但村民之间的语言交流仍然使用传统的苗语[14],尤其是在老一代苗寨人之间,年龄较长者甚至还不会讲普通话。判断一个民族是否具有一个民族的属性,语言是一个重要特征,这也是西江吸引世界游客最大的亮点。“语言的存在和语言的创造就是要作为人们交际的工具为整个社会服务,就是要语言成为社会全体成员的共同的东西,成为社会统一的东西,为社会全体成员服务——生产工具同语言一样——它(语言) 是若干时代的产物,在这些时代中,它形成起来,丰富起来,发展起来,精炼起来,所以语言比任何基础、任何上层建筑都生存得长久得多。”[15]语言以及与语言相关的物质与精神的活动是西江苗族文化的内核。因为旅游的需要,在景区的摆渡车、标志牌上,均使用汉语、苗语与英语三种语言。这很清新、很独特,从旅游人类学的角度来评判,也属于沉甸甸的旅游资源——这方面有点像英国的爱丁堡、格拉斯哥等旅游城市。这些城市里观光车上都配有10来种语言的景区解说词,我们中国游客虽远在他乡,选择汉语会顿时感到一种祖国旅游的亲近感。

然而,笔者在调研中发现,由于文化的涵化,这“沉甸甸”的民族文化旅游资源也许在不久的将来就会消失。会说苗语的年轻人越来越少,现代化的进程加快了社会同质化的步伐,使得苗寨年轻人不愿意学苗语和讲苗语,如果不采取减熵的措施,那么语言的消失只是一个时间早晚的问题,而语言一经丧失,所谓的文化也就只剩下空壳了。从这一角度来审视民族旅游,其民族文化旅游生态可持续发展潜藏着一定的危机。

同样,城市化、现代化的进程加快,社会同质化会有使西江民族文化品牌的内涵发生变异的危机。现在只要来到贵州,或者以少数民族文化为主题的景区,景区布局、旅游商品、特色食品、民俗民风演展等广而告之的所谓“特色”,亦无“特色”可表。这个景区有的,那个景区也大同小异。为了“特色”而“特色”刻意去打造“特色”,往往又会物极必反,搞出让人啼笑皆非的非龙非凤出来,是谓“弗兰克斯坦”之怪物,最终也就毁在追求“特色”上。

“以苗族特色文化资源为载体、以旅游开发为发展导向”的组织方式[1](P7)是西江模式的基础,其旅游发展的底座是“民族文化”,也是其现在及今后赖以发展的基础保障。发展旅游或者旅游开发就是发展旅游经济,它离不开市场的参与,但是,这种参与却是一把双刃剑。传统上,苗族民众不善经商,乡里之间是相互帮衬的,处于一种均值社会形态,讲究人缘与兄弟情义,一家有灾,众人相帮,一方有难,八方支援,这当然也是中国人的传统美德。笔者也曾去黄平苗寨调研:吃的是当地种出来的大米与养殖的稻田鱼,是原生态美味。现在,西江景区的经营者并不是当地的苗族人,大多是招商引资过来的外乡人,他们的到来一方面为西江景区的商业注入了活力,短期内促进了景区的经济发展;另一方面,他们是带着“去民族文化”与建构新的“社会生产关系”的印记来到西江进行开发旅游的。天长日久西江这一引以为傲的资源将会被稀释溶解掉,会不会冒出一个“弗兰克斯坦”幽灵也未可知。

“西江模式”在旅游开发方面面临着旅游开发同质性的困境。一般来说,旅游开发需要外界商业资本的介入,巧妇难为无米之炊。由上文“模式”图可以清楚地看出,西江景区的旅游开发确实是朝着商业运作的方向发展的。比如街上贩卖的东西,跟青岩古镇大同小异,对本地游客来讲,到了青岩古镇,也就没有必要去西江;同样,去了西江,也就没有必要去青岩古镇。从某种意义上来讲,贵州的旅游开发同质性很强。因此,回头游客率低。为此,笔者走访了当地游客。他们认为,对于本身就属于少数民族地区的人来说,出门旅游,西江景区对他们就没有吸引力,西江的游客大多数还是从外地来的,提倡发展“西江模式”,在贵州搞大旅游发展,他们是很担心的,如果景区提炼、挖掘不出具有民族特色的核心文化,那就是千篇一律,没有新意,对游客会造成审美疲劳。笔者也走访了一些外地游客,他们很多人是冲着广而告之的苗寨和民族风情而来。确实,千户苗寨乍看起来还是很震撼的,依山傍水的吊脚楼,以山势布局,错落有致。但是木质的吊脚楼毕竟没有砖房美观、安全、耐用。现在经济发展了,村民有钱了,都想住洋房,如果不是旅游建构的需要,他们是早已不愿意住的,如果没有政策的推动,估计剩下不了多少人愿意继续这样的居住方式。毕竟,对美好生活的向往与追求是人类的本性。再说,西江所谓的民族风情,现在只剩在媒体的笔头上,如果身临其境的话,很多人都觉得为人津津乐道的那种淳厚质朴的苗寨风情已经让位于喧嚣与嘈杂。离西江20公里的郎德苗寨,跟西江就不太一样,虽然旅游生意比西江清淡一些,但它显得较为宁静、自然,还带有几份神秘,具有游客需要的那种需求——原生态。

四、讨论与结论

西江模式10余年的探索是扶贫战略中的一座丰碑,是一个成功的典范与时代的楷模。在景区经营管理、旅游商品塑造、文化遗产保护创新以及景区社会治理等方面积累了经验与做法[2](P7)。西江民众本着党中央“发展为第一要务”的精神,“西江模式”为民族文化旅游带动地方发展提供新模式、为民族文化保护发展体用开拓新路经、为贫困地区实现共同富裕提供鲜活案例、为乡村振兴战略提供成功的“西江样本”[1](P27-29)。但“脱贫只是第一步,更好的日子还在后头[16]”,要守住既有成就,还需开拓未来。脱贫是一个系统工程,后扶贫时代会面临提高社会文明程度、加强生态环境、对自然灾害采取强有力的应急管理措施、稳定贫困发生率、减少贫困人口占比、提高人均可支配收入、创新集体经济等问题。

归纳起来,“西江模式”进入后扶贫时代,整体会面临着严峻的考验。通过以上分析,它不可避免地会面临着文化熵增带来的挑战,这就需要克服熵增的困扰,从而能够继续保持民族文化旅游的活力。

首先,在民族文化旅游生态可持续发展方面,避免旅游产品的同质性,努力从苗族古歌、苗族传说中去发掘深层的文化内涵。如在苗族的文化体系里,鼓藏节是庄重而神圣的节日,埋藏“鼓”的地方是其祖先灵魂的住所,相当于汉文化中的祠堂,然而又不一样,祠堂是公开的,而藏鼓的地方却是极其隐秘的,只有鼓藏头一人知道。鼓藏节是隆重的节日仪式,一般13年过一次,而不能年年都过这样的节日。

其次,避免臆造的文化建构。在城市化、现代化的影响下,文化涵化是趋势、是一个量变的过程。但是,只局限于吸引游客,商家不顾其历史事实甚至歪曲的文化建构,“打造”一些“弗兰克斯坦”出来,是极不明智的。实际上,现在“弗兰克斯坦已经骑在吉尔伽美什的脖子上了[17]”。如对西江“苗王”符号的描绘。一个族群,一个他者的社会里只可能有一个“王”。西江有苗王,这是不符合苗族历史的。势必会对苗族文化历史造成混乱,一是可能会造成族群内部的不和谐;二是使外界会对西江文化产生误读。

再次,宜未雨而绸缪,毋临渴而掘井。社会在不断地发展,人们的日子会越来越好,对旅游产品的需求与要求也会越来越高。党的十九大明确提出,中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。仅仅局限于满足大众旅游产品的生产,一方面会使旅游发展被动;另一方面会使游客失望,造成不可挽回的负面影响,招致经济损失。

最后,各利益集团在开发民族文化旅游业时宜以历史文化发展为脉络、以生态旅游重心,以人为本为经营主旨,打造和生产民族旅游文化产品。因为“失去过去就会没有历史,而没有历史就会失去身份的认同感,没有认同感就会没有归属感,而没有归属感就会没有向心力与凝注力,没有向心力与凝注力就会让民族的特性消失”[18],要守住自己的精神疆域——并与社会人类学、民间文艺、民俗学、文化学及其他人文学科相媾联,理性对待经济与文化之间的关系,创建系统减熵机制,汲取“弗兰克斯坦”式的教训,后扶贫时代呼唤基于此的升级版西江模式:智慧旅游及智慧村落建设宜是“西江模式”2.0版的两个维度。