历史回顾与热点归纳:近15年我国体育非物质文化遗产研究述评

2021-08-25杨永芬左逸帆

杨永芬 左逸帆 凌 硕

(1. 昆明学院 体育学院,云南·昆明 650214;2. 暨南大学 管理学院,广东·广州 510632;3. 四川工业科技学院 体育学院,四川·德阳 618209)

体育非物质文化遗产(本文简称“体育非遗”)作为非物质文化遗产的重要组成部分,主要包括民俗体育、民间体育和民族体育三个部分[1]。但由于其无形、易逝和口传心授等特性,加之时代发展及社会需求的变化,现正面临着严峻的考验[2]。自2003年开始,有关体育非遗的研究呈现波浪式增长趋势,在这期间积累了大量的研究,学者们通过对体育非遗的概念、特征以及价值等方面的解读,去探讨其保护与传承、发展与传播的问题。

目前,有关体育非遗的研究存在许多不足:首先,自体育非遗概念提出以来,体育非遗的理论研究仍处于初级阶段,多从案例出发却缺乏相应理论支撑,缺乏系统性的理论架构;其次,存在大量重复研究的现象,学者们习惯聚焦于热门项目,而许多更为濒危的项目却缺乏研究者们的关注[3];最后,基于前两者的缺口,现有体育非遗的研究出发点相应聚焦但又缺失相应的理论,形成了缺乏共同知识基础但又较为相似的文献,进而弱化了文献对话与理论互通、创新的可能性。基于此,本研究拟采用地理空间信息分析法与文献计量法,从时空分布与文献的多角度的计量入手,全面梳理体育非遗的文献,以期更好地把握研究动态和发展趋势,为未来研究热潮打下坚实的理论基础以及提供相关研究的经验借鉴。

一、数据来源和研究方法

(一) 数据来源

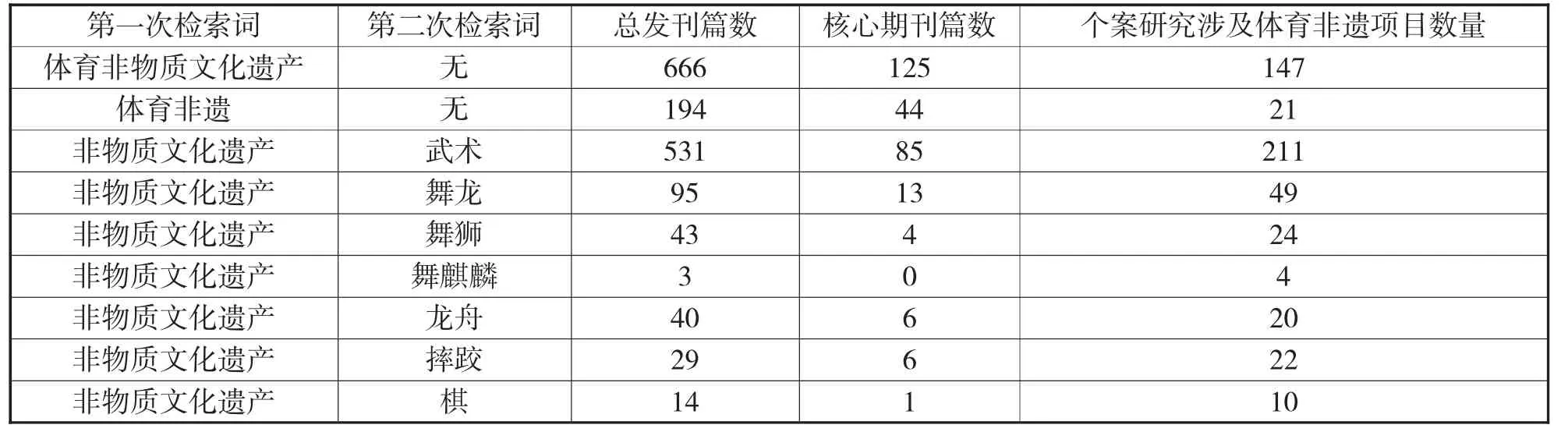

由于体育非遗的性质较为特殊,在文献检索时,为追求信度与效度,全面地检索了有关体育非遗的相关文献,以中国学术期刊(CNKI)、中国重要会议论文全文数据库、中国优秀硕士学位论文全文数据库为样本来源库,以2004—2018年为检索框定时间,主题词检索表达分为两类,分别有直接以“体育非物质文化遗产”“体育非遗”为主题词,与以“非物质文化遗产”为主题词做初次检索,在结果中以“武术”“舞龙”“舞狮”“舞麒麟”“龙舟”“摔跤”“棋”为主题词做二次检索,如表1所示。在剔除与主题不相关文献和重复的文献之后,共得到1377篇作为研究对象,其中241篇来源于核心期刊。筛选出个案研究,并通过核实国家级非物质文化遗产名录与各省、市非物质文化遗产名录确认各研究实际涉及的体育非遗项目名称、数量与保护单位等信息。在剔除与主题不相关文献和重复的文献,与添加单一项研究涉及多个体育非遗项目的情况之后(如舞麒麟总发文为3篇,但涉及具体舞麒麟项目有4项),共得到508项个案研究。

表1 2004—2018年体育非物质文化遗产各主题词科研论文刊发情况表

(二) 研究方法

1. 集聚度分析

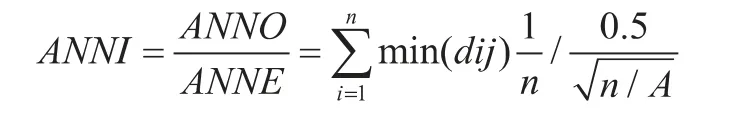

集聚度由集中度(G) 和凝聚度(ANNI) 组成。采用地理集中度指数(G) 衡量体育非遗发文作者单位与已被聚焦的体育非遗个案研究所在地的分布情况。利用Jenks自然断裂法分别划分为6 与8个等级,呈现作者单位与案例地在省域、市域范围内的集中程度;以最邻近指数对项目实现点状空间分布,即凝聚程度(ANNI),公示如下:

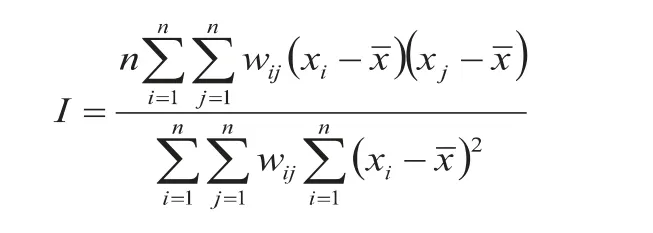

ANNO 为平均最邻近观测距离,ANNE为随机分布中平均最邻近期望距离,代表任一单位或案例地之间的最相邻距离,n为项目总数,A是研究区域总面积。在聚集程度定量化的基础上计算空间自相关(Global Moran’s I),既能检验聚集空间单元相对于全域范围的聚集程度[4]。公式如下:

式中,n为样本(单位或案例地) 数量,Xi与Xj是空间位置i、j的观测值,Wij表示空间位置i、j的邻近关系。Moran’s I指数范围常为(-1,1),当I<0时,表示位置关系负相关,当I>0时,表示正相关,I=0时空间不相关,I值越大,相应颜色浓度越深[5]。

2. 核密度分析

式中,k() 为核函数,τ>0,为阈值半径,S-Si是密度估值点S和Si之间的距离[7]。

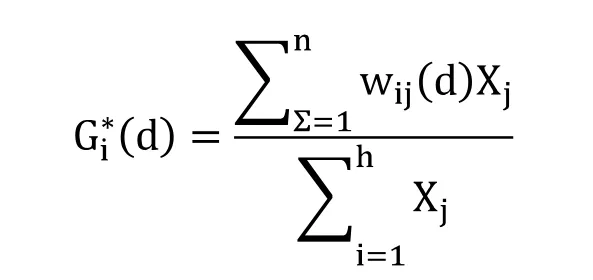

3. 热点区分析

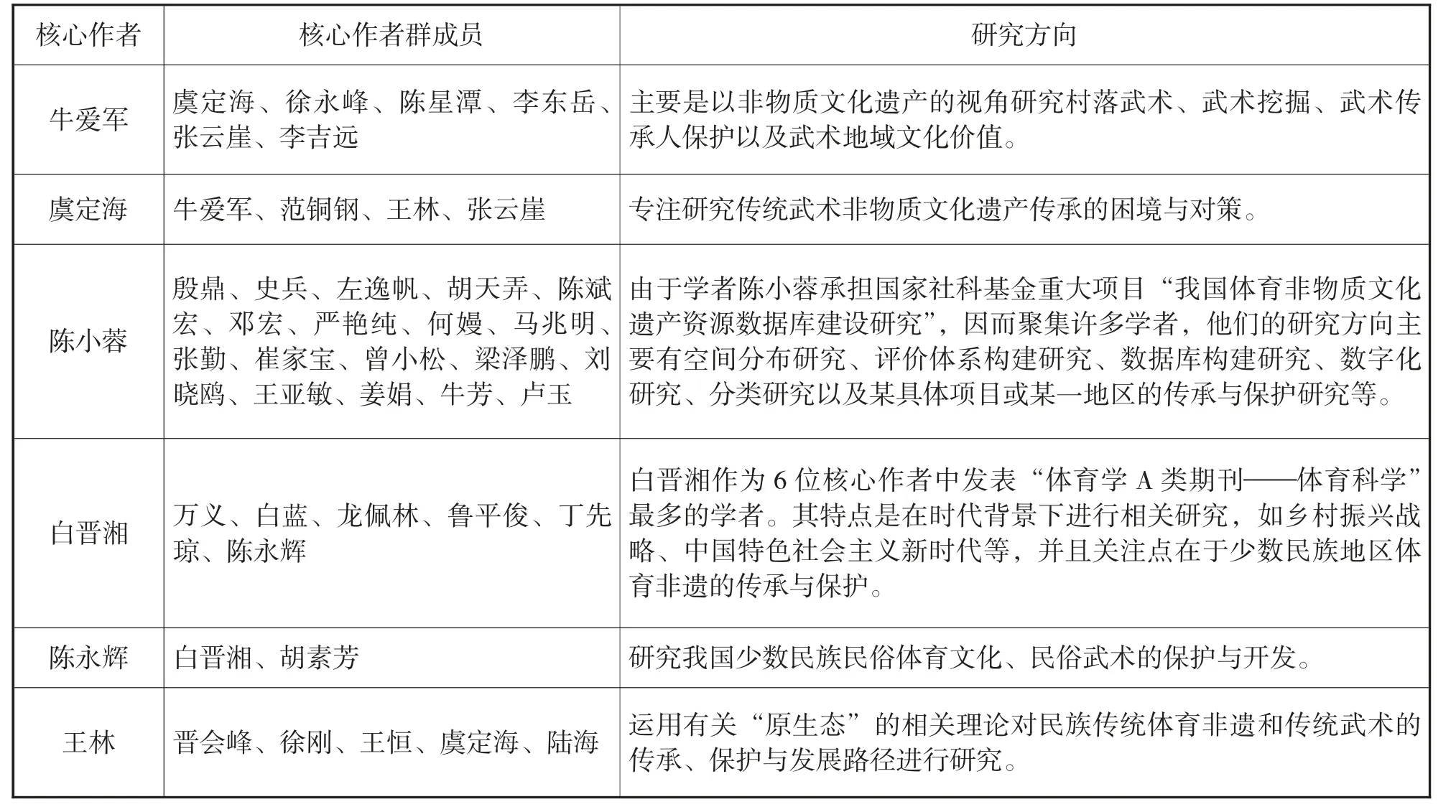

热区点分析(Getis-Ord Gi*)) 不同于核密度分析,热区点分析是某个要素及其相邻要素的局部总和将与所有要素的总和进行比较。当局部总和与所预期的局部总和有很大差异,以至于无法成为随机产生的结果时,会产生一个具有显著统计学意义的z 得分,z得分表示标准差的倍数。z得分越高,高值(热点) 的聚类就越紧密。可直观的识别已被聚焦的体育非遗个案研究所在地的聚集程度,并测度热点区与冷点区的空间分布,公式为:

公式1中为空间权重矩阵,代表个案研究数量。为了便于计算对其进行标准化处理,即:

4. 文献计量法

文献计量法是借助文献的各种特征数量,采用数学与统计学方法来描述、评价和预测科学领域的现状与发展趋势[8]。运用数学方法对体育非遗来源期刊关注领域、核心作者群、代表作品(高频被引文献)、热点领域与研究前沿进行更直观的统计。本文采用共被引分析的方法,基于共被引分析的基础,描绘体育非遗领域的结构与知识动态。采用Citespace分析软件对体育非遗研究的关键词可视化分析,讨论体育非遗研究的知识基础、理论进展和研究趋势。其中,在测定核心作者群的研究中,主要运用“洛特卡定律”和“普赖斯定律”。鉴于“普赖斯定律”的完善性与信度较高的特征,本文选用“普赖斯定律”来测算体育非遗研究核心作者群。普赖斯定律是指在同一主题中,半数的论文是一群高生产力作者所写,这一作者集合约等于全部作者总数的平方根[9]。以发文数量判断核心作者,统计某领域成果产出量,直接反映出该学科科学工作者的研究活跃度。运用CiteSpace 对作者的发文量进行统计,时间间隔选择1 年,选择TOPn%为50%,节点类型选择Authors,其他参数选择默认值。根据普莱斯定律,计算核心作者的最低发文量:

其中Nmax为核心作者群中最高产作者发表论文数,M为杰出科学家中最低产作者发表论文数。

二、研究结果

(一) 体育非遗发文的时间分布

经统计,在2003年之前,我国还未出现有关体育非遗的相关研究,直至程大力发表文章《传统武术:我们最大宗最珍贵的濒危非物质文化遗产》,才使得体育非遗濒危与保护的研究进入学者视野[10],促进了体育非遗相关研究并逐渐成为中国体育界关注的重要课题。

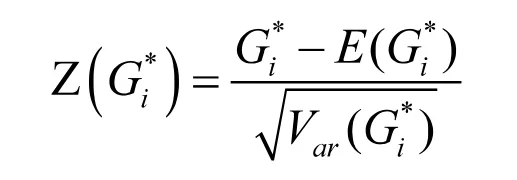

虽然国内关于体育非遗的研究起步相对国外较晚,理论体系并不完善,保护与挖掘工作的相关研究也处于初期阶段。近年来,有关体育非遗的相关研究逐渐受到学术界的关注。由图1可知,自2004 年至今发文量呈现波浪式增长趋势,并在4 个时间节点有明显变化,2006年联合国《保护非物质文化遗产公约》正式生效,2017年中国共产党第十九次全国代表大会上提出广泛弘扬中华优秀传统文化的要求,这均对体育非遗的学术研究起到了推进作用。

图1 体育非物质文化遗产研究发文数量的年代变化趋势图(2004 - 2018)

(二) 发文单位与案例地的省域分布

为了更加直观地呈现体育非遗发文作者单位与案例地总体现状及分布特点,运用CiteSpace对自2004 年至今的1377篇相关文献的第一作者及通讯单位进行统计,根据作者单位所在地址确定城市,利用谷歌地理信息系统,将收集的数据与百度地图的地名进行匹配。然后在Google地图进行拾取坐标系,统计数据的十进制精确地理坐标,将我国地(市) 州级行政区地图矢量化,运用ArcGIS10.2 软件以地(市) 州级行政区为单位对体育非遗研究的空间分布进行绘图。同样的步骤对个案研究所涉及的体育非遗项目具体空间位置进行定位、可视化。如图2所示:

图2 发文单位与案例地的省域分布图(注:文中中国地图底图来源于中国科学院资源环境科学数据中心)

由图2可见,体育非遗发文作者单位的地(市) 州域分布情况分为6个级别,图中对应颜色越深的地(市) 州行政区,发表文献数量越多;颜色越浅的地(市) 州行政区,发表文献数量越少;白色表示该地(市) 州行政区没有发表文献。从空间分布情况来看,呈现东部比西部多,并且主要集中在教育发达地区,同时沿海经济发达地区比内陆发展缓慢地区多。其中发文量排名前五的单位分别为:上海体育学院、成都体育学院、武汉体育学院、深圳大学、广州体育学院。而个案研究所涉及的体育非遗项目主要聚集于华南、华中、西南地区,并且西藏、内蒙古、黑龙江等地的体育非遗个案研究暂属空白。在ArcGIS10.2软件中使用Spatial Statistics Tools 中的Average Nearest Neighbor 工具,得出体育非遗发文作者单位的平均最邻近指数为0.8064,个案研究平均最邻近指数为0.374634。点要素有聚合型空间分布(Clustered)、随机型空间分布(Random)、分散型空间分布(Dispersed) 三种空间分布类型,两者皆为聚合型空间分布。发文单位的聚集与邻近,加大了相互间的学术交流,同时也增大了各研究单位的学术竞争。

结合体育非遗全国实际分布情况,对比两者发现,在相对体育非遗较少的地区,由于科研单位的原因出现大量个案研究,如湖南、广西等地。回归研究文献本身,研究湖南、广西地区体育非遗的单位主要有湖南师范大学、吉首大学、广西师范大学、广西民族大学等,几所高校有大量民族传统体育的专家学者,同时聚焦研究的体育非遗项目也多极具地方文化的代表性,如梅山武术、宾阳炮龙节。研究者在选取研究对象时,更多关注项目本身的历史完整性与资源可挖掘性,同时个案研究数量多的省份,其体育非遗的种类更加丰富,如广东省有武术、竞渡、赛会、健舞、舞龙、舞狮、舞麒麟等类别。部分省份原本体育非遗众多但个案研究较少,如河南省和河北省,导致此现象的原因是体育非遗的种类单一,如河北省19 项国家级体育非遗中就包含了16项武术非遗项目,其余3项是舞龙舞狮项目。

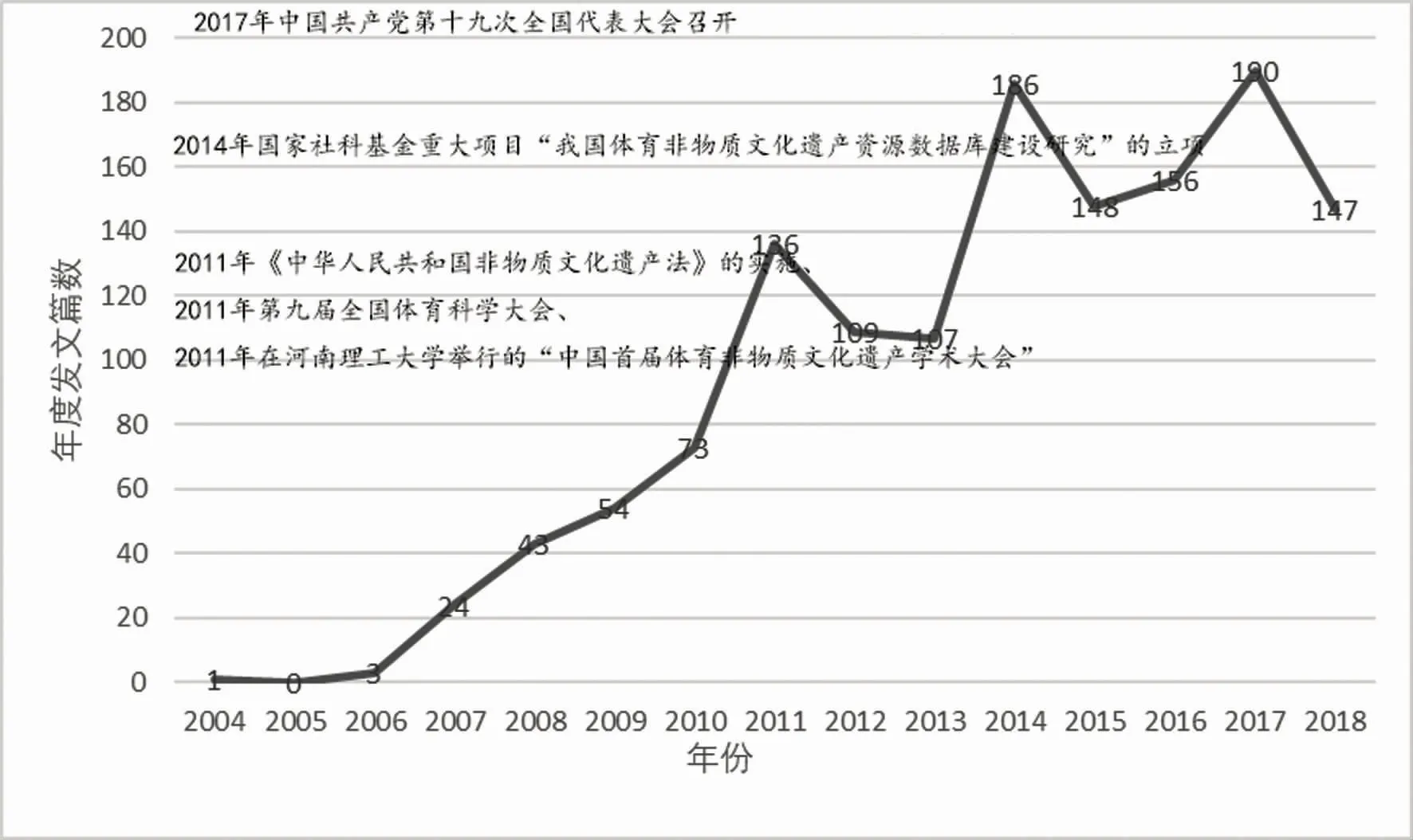

(三) 来源期刊计量分析

通过中国学术期刊(CNKI) 数据库,分别检索体育非物质文化遗产研究所发表期刊归属情况,鉴于效度要求,决定选取241篇核心来源期刊文献作为计量分析的研究对象。按照文献来源统计发现, 《体育文化导刊》 发文数最高,占总数的15.3%,其次是《成都体育学院学报》 《贵州民族研究》 《武汉体育学院学报》,具体如图3所示。

图3 检索文献出版来源分布柱状图

由国家体育总局体育文化发展中心主办的《体育文化导刊》开设有民族传统体育学栏目,据CNKI数据库统计,该栏目近10年发文296篇,其中包含37篇体育非遗相关文献。《体育文化导刊》的发表倾向体育非遗理论性研究与发展路径研究。《成都体育学院学报》 发文主题偏向于以川藏地区、西南地区体育非遗为研究对象的文章,也开设了民族传统体育学栏目,并曾增设武术文化的专题研究。《贵州民族研究》作为少数民族地区地方性期刊,期刊专题定位为民族学,发表的论文主要以少数民族文化和贵州地区文化的保护与传承为主题。《武汉体育学院学报》则倾向于政策指导、法律法规以及理论思考,所发体育非遗研究文献主题均与保护策略、认定制度、法律保护等相关,开设了武术与民族传统体育学栏目。其余期刊发文主题都较为综合,于此将发表5篇以上的体育非遗研究文章主要来源期刊关注点进行列表分析,如表2所示。

表2 主要来源期刊关注点分析一览表

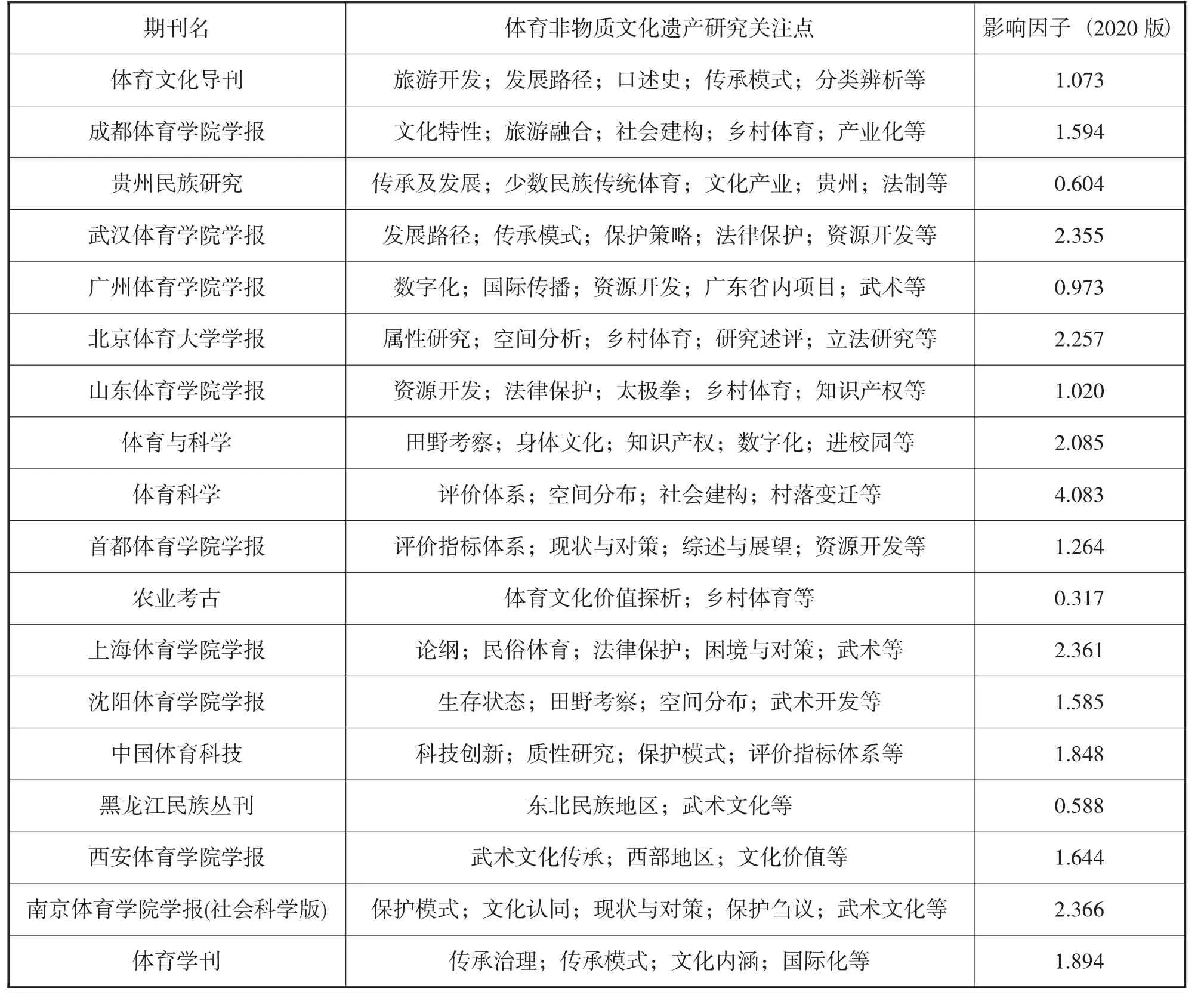

(四) 核心作者群分析

核心作者群是指在该学科或研究领域内高产出、高质量以及推动整个学科发展的作者团队或研究团队,是学科发展的骨干力量,是学术创新的探索者,是期刊提升学术影响力与加强竞争力的关键因素。在人文社会科学中,核心作者群具备着学术话语的引导权。通过CiteSpace对这一科研群体进行挖掘与分析,可有效了解学科发展规律、判断学科发展水平、研究重点以及取得的成果,追踪学科发展动态,预测学科未来发展趋势。核心作者发文量最高的是来自广州体育学院的牛爱军,其发文量为9篇,因此Nmax=9,M≈2.247,选取最大整数为3。即理解为,当发表3篇及以上的作者可称为“核心作者”。根据CiteSpace的统计情况,并筛选出白晋湘等6位核心作者。同时根据作者共现频次矩阵通过CiteSpace的作者共现生成图谱,从而组成核心作者群,并对其研究方向进行了详细梳理,详见表3。

表3 核心作者群研究方向表

(五) 高频被引文献

论文引用率是指科学论文对文献的引用次数,是衡量一篇论文被其他研究团队或机构认可的标准之一。在进行课题研究前,需对前人所做研究工作进行系统的整理与综述,对这个学科的发展与趋势有一个全面的认识。本研究对文献进行被引分析,其中241篇文献共被引用3085次,被引次数大于100次的文献有3篇,分别为被引225次、169 次、124次,这3篇均是提出以非物质文化遗产的视角看待民族传统体育发展问题。高频被引用文献主要是以探索性研究与描述性研究为主,解释性研究在高频被引用文献中并未出现。第一,探索性研究,从被引用排名第一的文献“非物质文化遗产与我国传统体育文化保护”来看,探索性研究习惯从非物质文化遗产视角切入,谈对传统体育文化的传承借鉴,陈述目前保护困境,最后给予建设性意见或发展路径选择。这类研究文章占比例较大,但有关非物质文化遗产的切入视角不尽相同。第二,描述性研究,主要是调查、个案研究、比较研究、相关研究等。同时在其他高频被引用文献中发现,在《中华人民共和国非物质文化遗产法》的实施过程中,体育非遗的立法或法律保护成为研究热点之一。

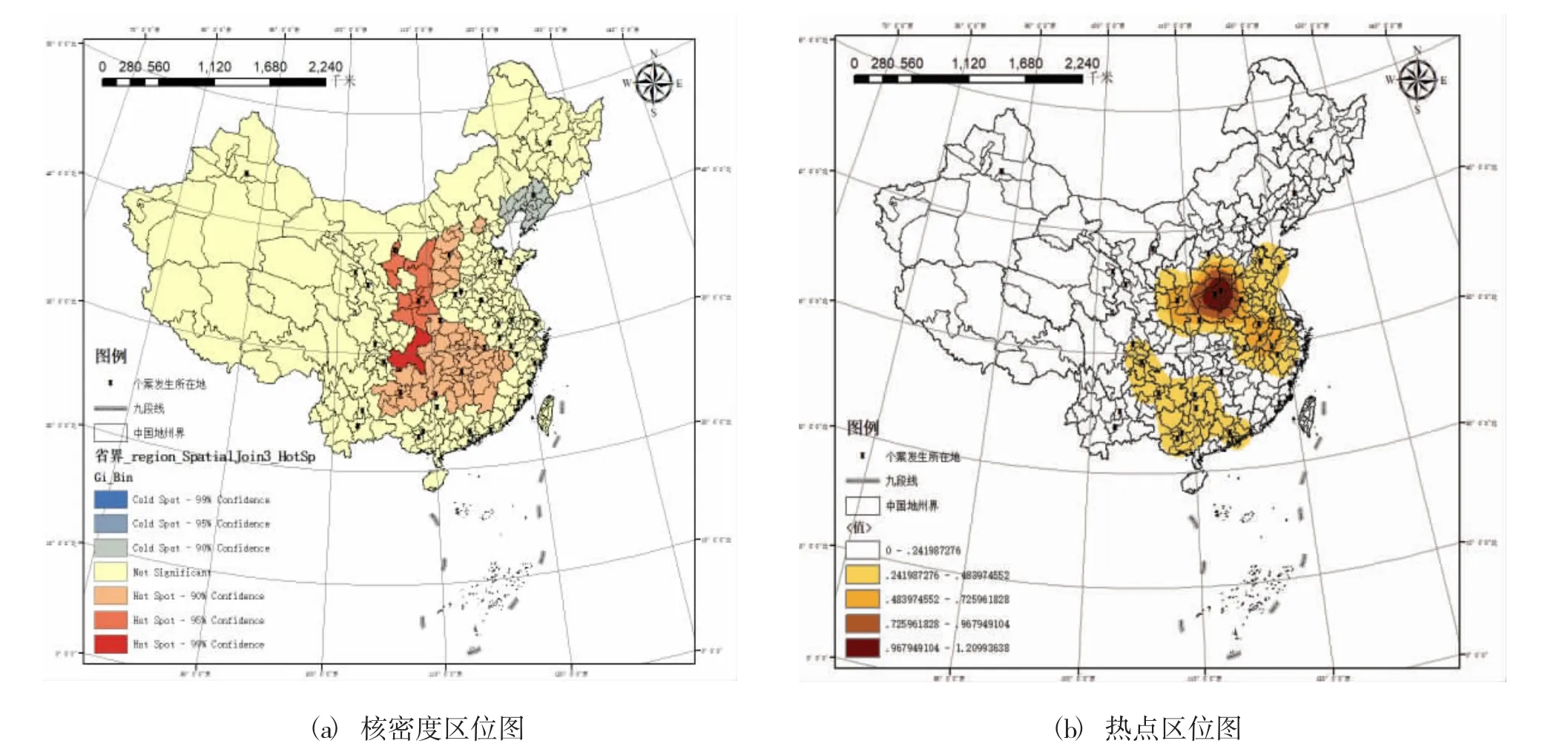

(六) 基于个案研究的核密度与热点分析

经过数十年的研究与探索,体育非遗研究积累了大量个案研究案例。统计有明确地名或项目名称的关键词,依托文献研究对象,确定热点研究地点,将其进行矢量化处理,更直观地反映了体育非遗个案研究的热点地区空间分布规律。利用ArcGIS10.2 的Spatial Analyst 中 集 成 的Kernel Density工具进行核密度分析。通过多次试验,选择搜索半径(search radius) 为556km,生成体育非遗个案研究的核密度分布格局。运用ArcGIS10.2 分析模块中热点区分析工具与核密度分析工具进行个案研究热点地区的分析,可参见图4。

图4 核密度分析与热点区分析(注:文中中国地图底图来源于中国科学院资源环境科学数据中心)

从图4来看,目前我国学者主要研究关注点都聚集于中原地区与桂滇黔地区,全国范围内空间密度分布呈明显差异。中原地区作为中华文明的发祥地,本身就拥有大量的体育非遗。同时,位于中原地区的武汉体育学院、西安体育学院、山西大学体育学院、河南大学体育学院、河南理工大学体育学院等高校及院系高度重视对体育非遗的研究,导致中原地区成为高密度核心圈。桂滇黔地区目前拥有4个国家级文化生态保护实验区,分别为迪庆民族文化生态保护实验区(云南省)、大理文化生态保护实验区(云南省)、铜鼓文化(河池) 生态保护实验区(广西自治区)、黔东南民族文化生态保护实验区(贵州省),占全国文化生态保护实验区总数的20%,从而将全国学者的目光吸引到该地区。同时,位于桂滇黔地区的《成都体育学院学报》 《贵州民族研究》 《广西社会科学》 《广西师范大学学报》 (哲学社会科学版) 等期刊对以该地区为研究对象的文献极为重视,使桂滇黔地区成为次密度核心圈。图4中,将体育非遗个案研究地区由高到低分成热点区、次热点区、冷点区、无显著性特征区四种类型。其中热点区为重庆、陕西、宁夏,次热点区为北京、山西、湖南、湖北、江西、贵州等省(市、区),冷点地区为辽宁省,其余省份为无显著性特征区。热点区与次热点区说明当地个案研究项目较为活跃,空间相关性明显,地区受关注度高,因此在决定选取该地区作为研究对象前,应提前考虑到研究的创新性,避免重复研究,仔细考虑项目的选择,尽量避选已有研究的项目。冷点区需加强其体育非遗的保护力度与研究力度,由于个案研究对象分布不均,如果追求研究的创新性,则应将个案研究对象转移至冷点区与无显著性特征区。从图4可看出,我国体育非遗个案研究热点主要处于中部地区,绝大部分沿海地区与西部少数民族地区处于被忽视状态。西部与东北三省地区未形成显著性空间分布,个案研究稀缺或者是空白,因此需将研究关注点转移至西部与东北三省,西部地区由于经济、教育以及交通等原因导致研究难度增加,也使体育非遗的流失速度远大于其他地区,目前国家层面比较重视西部地区的体育非遗研究。

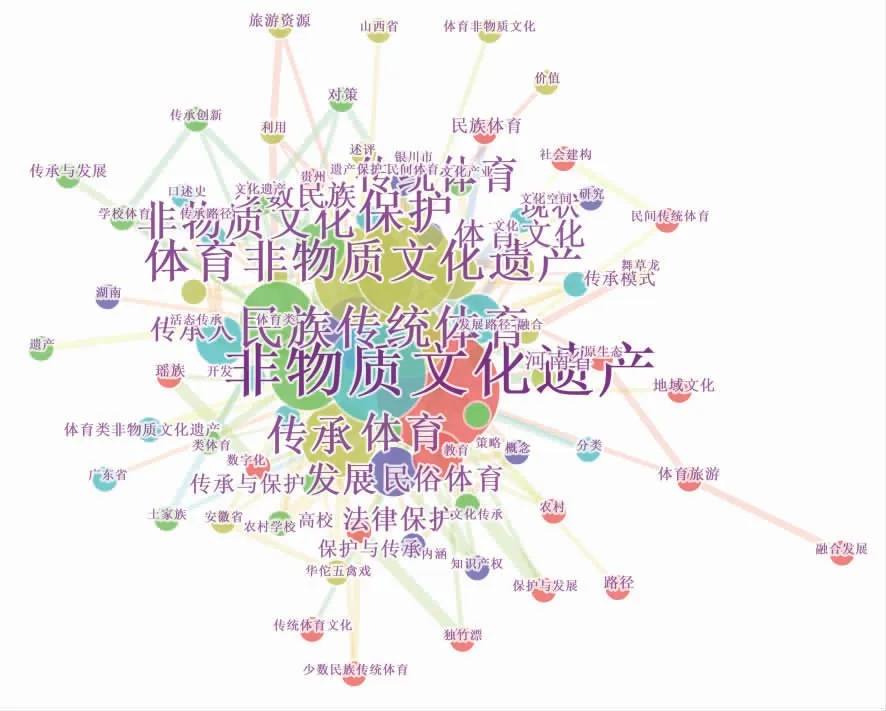

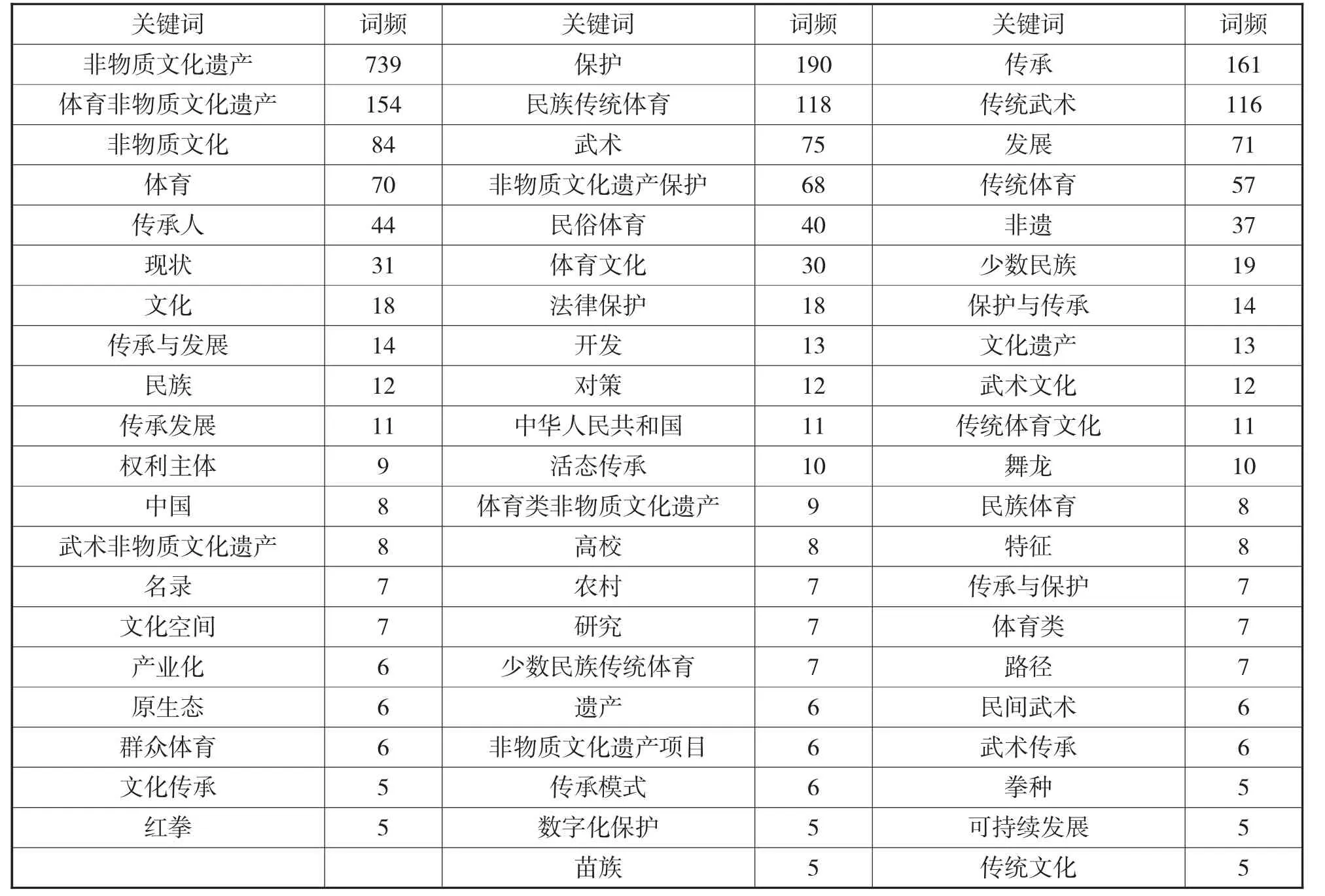

(七) 高频关键词

利用CiteSpace软件计算1377篇文献,统计出现2 次以上的关键词有227个,共出现2850次,即227 个关键词存在共现关系。现将出现共现关系5次以上的关键词进行汇总,共63个,如表4所示。再选取CiteSpace作为主要分析软件,制作关键词共现图谱,进行研究热点可视化(见图5),勾勒出整个体育非遗研究领域的概况。

图5 2004—2018 体育非物质文化遗产关键词共现图谱

表4 共现关键词与所对应词频表

三、体育非遗研究热点归纳与讨论

(一) 体育非遗的保护研究

2005 年,国务院下发《国务院关于加强文化遗产保护的通知》和《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》,非物质文化遗产保护即为民族、民间传统体育的保护带来了历史性机遇,同时也为其特征性保护提出了新选题、新课题[1]。宋俊华将非物质文化遗产的保护研究分为:概念、特征、类型、价值、保护、学科化、生态、传承人、调查、生产性保护、生态区建设等11个实践问题[11]。体育非遗保护研究作为非物质文化遗产研究的一个分支,同样有理论研究与逻辑脉络。

目前,学者们通过分析体育非遗保护的有限性以及保护与商业性开发之间的利益矛盾等问题。为达到世界范围的接纳标准或者全球文化的全面认可,抛弃了体育非遗原本的特色和个性,一味地趋同[12]。提出了体育非遗的发展路径选择:一是建立体育非遗保护的职能管理机构与分级保护机制,例如王怀建与林小美提出体育非遗保护必须深化文化体制改革,完善文化管理制度,综合传承人与管理机构之间的意见,由管理部门统筹全局[13]。二是构建体育非遗的法律保护机制。专家们认为有关体育非遗保护过程中所发现的一些问题,反映出我国相关的配套立法不完善,尤其面对目前市场经济背景下体育非遗发展中容易出现新问题,急需完善我国民族传统体育立法[14]。有学者提出了体育非遗的创新性保护工作措施,例如借鉴英国对非物质文化遗产的保护经验,利用博物馆、档案馆进行体育非遗的保护,引入生态博物馆的概念, 无限扩大受众与传播者[15]。三是开展基础普查,建立体育非遗数据库。搜集有关体育非遗的文字、图片、视频等信息,统计项目数量、项目类别及归属,确定申报途径,以“群体智慧”“资源共享”“可持续发展”等理念为出发点,建立体育非遗数据库[16]。四是重点加强对传承“人”的保护与关注。汪雄等人提出可借助口述史的研究方法,对体育非遗传承人的身份现状进行田野调查,积极探索强化体育非遗传承人身份认同的影响因素和形成路径,完善“上下联动”的体育非遗传承人的保护模式[17]。五是思考体育非遗的文化表现形式与文化空间两者之间的关系。根据文化空间理论,提出建构并保护体育非遗所在或所属的“文化空间”,认为保护住了“文化空间”就保护住了文化事象本身[18]。总而言之,众多学者的出发点,是以期借助非物质文化遗产热潮推动民族传统体育的发展。

(二) 体育非遗的法律和知识产权

2011 年《中华人民共和国非物质文化遗产法》的出台与实施,大量学者提出通过立法的形式来保护我国体育非遗,并认为立法有助于确定体育主管部门的主体地位和保障传承人的权利。从1954 年宪法到2011年《中华人民共和国非物质文化遗产法》的出台,我国非物质文化遗产的保护法律体系不断在完善之中。如《宪法》第四条和第一百一十九条,对少数民族的语言、风俗习惯以及其他方面作出了具体规定。《民族区域自治法》 《刑法》 《著作权法》 《反不正当竞争法》等都有与非物质文化遗产保护的相关规定。截至2019年,我国除海南省和福建省以外,已有29个地方行政区制定了地方性非物质文化遗产(保护)条例)。

目前,体育非遗的立法研究主要有三种形式:一是关于体育非遗的法律保护问题研究,即对于体育非遗的保护理念、法规体系、相关法律条款、执法等方面的问题,人员流失、资料破坏、资源滥用、信息盗用等现象进行研究。在体育非遗的法律保护实践中,应树立整体保护的理念,加快体育法的配套立法建设,明确体育非遗保护的法律主体与责任,并规范其认定过程[14]。有学者提议,按照体育法规体系的要求,在体育法中应当体现体育非遗保护的内容。在体育法总则一章中增加“国家推进体育文化建设,保护优秀体育历史文化遗产”的条款[19]。对于体育非遗的行政执法保护,有研究认为应该迅速进行普查、认定、记录、建档等措施,明确立法与执法的关系[20]。二是关于体育非遗的知识产权研究,有的学者从知识产权保护的角度提出形成法律共识,解决理论障碍和操作难点,构建多元化的保护模式等立法思路。有研究者从社会学的角度,论述了体育非遗的知识产权保护的可行性,认为体育非遗的传承、发展利用知识产权制度加以保护是可行的,体育非遗体现着民族体育文化创作者的精神权利,理应得到知识产权的尊重[21]。因此,可遵循法治原则从著作权、专利权、商标权、地理标志、商业秘密等几个方向进行知识产权保护[22]。

(三) 体育非遗的教育教学

这类研究文献主要围绕高校和中小学的体育非遗现状调查、项目引进和课堂教学等问题展开。将其归纳为4点:一是传承人、专业保护人员方面的问题。目前,我国体育非遗的传承人面临数量偏少、年龄偏大、传承人断层等问题。同时传承人难以长时间投入学校教学,并缺乏教学经验,传承效果和力度均低于其他职业[2]。有的学者提出应利用高校、政府以及机构专家和学者的优势,联合传承人组建专业理论团队,对传承人进行基础教育师资的培训,学习体育教学的理论与方法[23]。二是制度保障不完善,缺少相关保障。体育非遗进校园的规章制度不完善,经费短缺,校园文化建设不重视等因素[24]。因此,建议融入校园“阳光体育”运动,与传承人合作开发校本教材,组建传承队伍,进行校内外各种文化活动[25]。三是体育非遗项目教育存在断层。目前体育非遗项目进校园活动开始兴起,但由于不同学段的学校培养理念不同,很多学生即使在上学阶段对项目非常感兴趣,但升学后却因为各种原因难以持续[24]。四是缺乏针对性的课程模式设计,在体育非遗进校园的过程中出现活动的形式化,缺乏对传统文化内涵的挖掘;非遗资源的碎片化,缺乏对传统文化课程的开发,学校没有形成完善的教学体系。因此,将相关内容融入到原有体育课程中去是体育非遗在学校体育中传承的至关重要的问题[26]。

(四) 体育非遗的小型聚类研究

在CiteSpce聚类分析中空间分布特征、地域文化、旅游资源、文化产业等词汇都出现不同程度的小型聚类。体育非遗的空间分布特征研究是利用地理信息空间分析法,研究体育非物质文化遗产的空间分布规律,从数目、种类等方面探究影响体育非遗空间分布的因素。我国体育非遗整体空间分布不均衡,呈组团状分布。聚集于黄河中下游、长江中下游以及少数民族地区。此外,研究发现生态环境影响了体育非遗的分布、种类。有的学者研究认为,体育非遗的空间分布与传统村落和宗祠寺庙的分布存在着相关性。不同的社会生产方式会产生不同地域的文化特点,例如旧时候的农民存在“靠天吃饭,以土求存”的观念,通常按照当地习俗,会借助祭祀活动、舞龙等形式对神灵进行祭拜。不同地域的体育非遗体现了当地居民日常生活的精神风貌、风俗民俗,具有当地的文化特征[27]。由于体育非遗的旅游发展仍停留在初级阶段,因此大多数学者主要关注旅游资源开发利用的问题。受近年来旅游热潮的影响,学者们纷纷论述非物质文化遗产资源与体育旅游融合的可行性,希望受旅游的带动,体育非遗能够“活”起来,并发挥促进社会和经济发展的作用。专家建议建设体育非遗博物馆、民俗园以及体育非遗旅游资源情景剧等[28]。开发乡村体育旅游与体育非遗的发展应该有机融合起来,发展乡村体育非遗旅游资源,有助于提高当地农民生活水平,促进农村文化水平[29]。由于国家文化自信的倡导,越来越多的企业或公司将发展目光转移至文化产业的发展,而体育文化产业作为文化产业的组成部分,也逐渐被重视起来。受市场经济的影响,文化产业对经济的促进作用愈发明显,越来越多的专家学者为体育非遗的文化产业发展或产业化模式出谋划策,产业化成为发展体育非遗的重要手段和措施。

四、结语

研究发现,在2014年之前,国内关于体育非物质文化遗产的研究大多都是沿袭了非物质文化遗产保护研究的模式,主要表现在界定清楚概念、提出保护研究以及开发利用研究方向等方面。近年来,对于宏观界定概念、提出保护、传承模式以及开发利用研究方向等研究有所减少,而关于单个项目或地区的个案研究的数量相对增多。由于“依法治体”的提出,对体育非遗的法律法规研究也逐渐增多,同时教育教学研究也逐步进入实证研究阶段,体育非遗具备的“跨学科、跨文化、跨领域”的知识属性和文化特点,易与其他学科相融入,为体育非遗的研究提供了新思路与新方法。随着文化挖掘工作的进一步深入,我国体育非遗项目将会日益增多,如何将现有成功申遗的项目继续停留在人们的视野之中而不被“遗忘”,与面对蜂拥而至的申遗项目,如何保质保量是接下来学术研究将要面临的棘手问题。

猜你喜欢

——围棋