道德认知发展理论对我国高校德育工作的启示

2021-08-24段芊羽

段芊羽

(东北师范大学思想政治教育研究中心 吉林 长春 130000)

青年作为国家的未来,民族的希望,正处于大有可为、大有作为的阶段,引导大学生群体系好“人生第一粒扣子”,激发其善良的道德意愿与道德情感,提高其道德实践能力,无疑是对我国高校德育工作提出的更高要求。科尔伯格的道德认知发展理论将为我国高校德育工作提供重要的借鉴作用。

一、道德认知发展理论的基本概述

(一)道德认知发展理论的主要内容

劳伦斯·柯尔伯格是继皮亚杰之后美国著名的心理学家和教育学家,他通过大量的调查研究,根据儿童对道德两难问题的判断与回答,提出了著名的道德认知发展理论,即“三水平六阶段”的道德发展理论。该理论所包含的基本内容如下:

1.前习俗水平(0—9岁)

(1)惩罚与服从道德定向阶段

这个阶段的儿童没有是非善恶观念,他们以是否受到惩罚作为评判行为好坏的标准。因此,这个阶段的儿童对权威的服从仅是为了逃避惩罚,是以惩罚和服从为导向的阶段。

(2)相对功利主义道德定向阶段

这一阶段的儿童不再向权威屈服,而是从自身利益出发,趋向服从获得奖赏。他们开始意识到规则并不是绝对的,开始以自身利益出发去做相应行为。虽然这种行为也会惠及他人,但这种行为可能不是建立在慷慨与同情基础上的,是以利益交换作为代价,他们本质上还是为了满足自身需要。

2.习俗水平(10—20岁)

(1)寻求认可定向阶段

这个阶段的儿童已经摆脱了对权威和惩罚的服从,进而转向认可与赞扬。凡是可以受到他人喜欢、赞扬与认可的行为都是好的行为。因此,这个阶段也称“好孩子”定向阶段。这个阶段的儿童还没有普遍的社会秩序观念。

(2)维护权威或秩序的道德定向阶段

儿童以是否符合社会秩序作为评判行为好坏的标准,并盲目地认为只要符合特定的社会规则就可以免受指责。这个阶段的儿童以服从社会规则为导向,尊重和维护法律的权威。

3.后习俗水平(20岁以后)

(1)社会契约的道德定向阶段

青年意识到社会规则本质上是一种社会契约,但这并不是绝对的,是可以应大多数人的要求而改变的。因此,考虑到价值观的多样性,青年考虑行为时会结合法律与道德双重考量,具有一定的灵活性。

(2)普遍原则的道德定向阶段

这个阶段也被称为原则或者良心道德阶段,只要其行为的出发点为善意的,其行为就可被定义为正确。科尔伯格指出,虽然道德认知发展有着严格的先后顺序,但由于文化或环境因素的改变,也会打破这个发展顺序。

(二)道德教育方法

科尔伯格认为,道德是可以被教授的,但是单一的灌输不能促进学生道德水平的发展。因此科尔伯格根据道德认知发展理论,提出了两个著名的道德教育方法——道德讨论法和公正团体法。

1.道德讨论法

道德讨论法又称课堂讨论法,是科尔伯格第一个道德教育干预策略。它是将学生置于道德两难的情境中,通过道德问题的讨论,激发学生积极思考,在道德问题的分析与交流中,提高其道德认知水平并形成自己的道德观。在个体的交流过程中,可以根据学生对道德两难问题的思考与判断,测量其道德认知发展水平,进而进行有针对性的教育。这种道德教育方法的突出贡献在于为道德认知发展水平找到了衡量标准,但其本质上仍是以提高学生的道德认知为归宿,而忽略了与道德行为的统一。同时,这种带有极强抽象性的教育方法并不适用于全部学生,不利于具体操作。因此,为了弥补道德讨论法的缺陷,科尔伯格提出了第二种教育方法——公正团体法。

2.公正团体法

公正团体法是科尔伯格在访问一所以色列农庄学校时提出的一种干预策略,他发现那里的集体道德教育建设了很好的集体规范与团体意识,有利于道德认知向道德行为的转化。科尔伯格深受启发,并在对柏拉图、杜威、涂尔干等教育思想的吸收与重新评估,以及自己“监狱实验”的基础上,提出了公正团体法。这一方法是通过师生民主参与活动,使学生积极参与社会生活,营造出一个公正团体的教育环境,使集体中的每个人都能参与民主决策和管理,并自觉遵守共同规则,做到知行合一,提高其道德水平,完成从他律向自律的转化。在公正团体法中,老师和学生拥有相同的基本权利,学生要在遵守共同规则中进行自我教育与自我管理,而教师的职能也从单纯道德认知的传授者开始向道德行为的推动者转化。

二、大学阶段是道德认知发展的重要时期

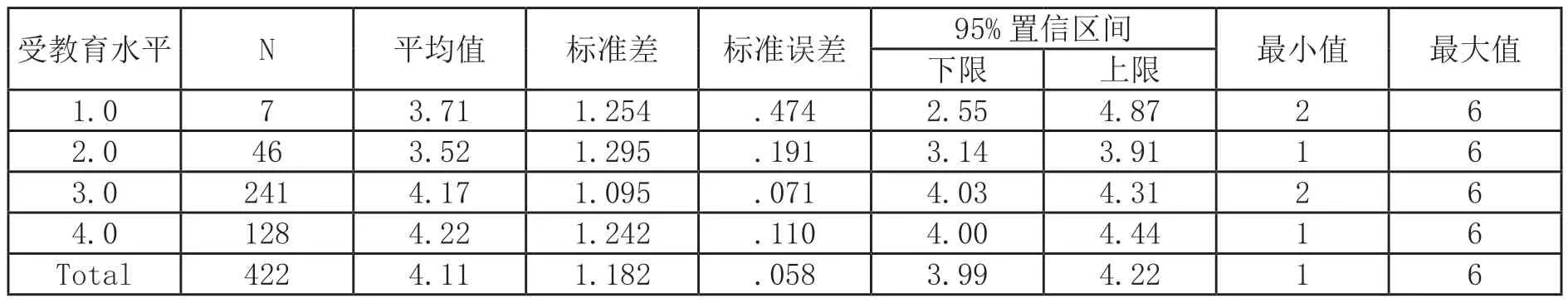

人无德不立,国无德不兴。习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上指出:“青年要把正确的道德认知、自觉的道德养成、积极的道德实践紧密结合,不断修身立德,打牢道德根基,在人生道路上走得更正、走得更远。”[1]随着市场经济高度发展,新技术、新模式、新业态产业层出不穷,大学生面临前所未有的发展机遇。利己主义、功利主义等错误思想也随之而来。提高大学生的道德水平,使其在多样化的价值观念中始终保持定力,明辨是非,这对于整个国家、民族及大学生个人发展都有着极其重要的意义。基于科尔伯格的道德认知发展理论,对不同受教育水平的422名学生进行了“道德两难”问题的调查,他们分别来自小学及以下(1.0),初高中(2.0),大专及本科(3.0),硕士及以上(4.0),通过spss数据分析得出受教育水平与道德认知发展阶段之间的关系。

表1不同受教育水平学生的道德认知发展阶段显示,受教育水平为小学及以下的道德认知发展水平平均值为3.71,初高中为3.52,大专及本科为4.17,硕士及以上为4.22。可见,道德认知发展确实与受教育水平成正比,受教育水平也是影响道德认知发展的重要影响因素。值得注意的是,初高中到大学阶段的道德认知发展水平相较于其他三个受教育阶段的道德认知发展水平而言,其增长幅度最大(见表2),由此可以表明,大学阶段是道德认知发展的重要时期。

表1 不同受教育水平学生的道德认知发展阶段

表2 多重比较因变量:道德发展水平阶段

三、道德认知发展理论对我国高校德育工作的启示

培养德才兼备的社会主义建设者和接班人,是我国高等教育人才培养的重要价值目标导向,如今高校德育单一的教学方式、传统的教学手段,以及落后的教学理念,致使学生出现言行不一、知行脱节等问题,高学历大学生违法犯罪现象屡见不鲜。科尔伯格的道德认知发展理论在不同时代、地域、文化背景下的贡献都是有目共睹的,我国高校德育可借鉴国外优秀经验,促使我国德育工作焕发新的活力。

(一)改进教学方法,发挥学生主体性

柯尔伯格提出“儿童是道德教育的哲学家”的命题,这个命题在教育学上的逻辑结论必然是:灌输是无效的。[2]在我国传统德育中,单向灌输与机械记忆是德育的主要方法,使我国德育工作停滞不前,学生出现知行脱节,言行不一等现象。因此,教师要借鉴国外德育方法,结合我国实际,改变传统教学模式,及时转变教师角色,并充分尊重和发挥学生在课堂上的主体性,这无疑是给教师德育工作提出更高的要求。一方面,高校教师自身要不断丰富学识,提高个人魅力。随着网络化的发展,教师已不再是唯一的知识传播者,学生可以通过网络自主学习,这就削弱了教师在知识传播中的权威性。教师只有不断提升自身素质,与学生互相学习,共同进步,才能用自己的才能、品行潜移默化地感化学生。另一方面,高校教师要改变灌输式的教学方法,充分发挥学生的主观能动性,提倡师生间双向、平等的对话,引导学生在交流互动中提高道德水平。

(二)更新教学观念,发挥同辈群体的正面力量

同辈群体存在于大学生周围,其作用体现在大学校园生活的方方面面,对大学生的思想观念、价值标准和行为习惯都起到了潜移默化的作用。同辈群体之所以会对个体产生影响,是因为不同个体的道德认知水平不同,在日常交往中会出现冲突性,柯尔伯格认为这种带有冲突性的日常交往最适合促进个体道德判断能力的发展。道德认知平均水平较高的同辈群体会对个体道德认知水平较低者产生一定影响。因此,德育工作要发挥同辈群体的正面教育力量,运用“课堂讨论法”与“公正团体法”引导学生通过对假设性道德两难问题进行讨论,使学生道德认知发生冲突,引发学生积极思考,使其被高于自身道德水平的道德观念所同化,拒斥低于自身道德水平的道德推理,使学生自我管理,自我教育,充分发挥学生的自主性与同辈群体的积极作用,把集体力量作为一种教育资源,促进学生道德的发展。

(三)以发展的眼光看待学生,遵循学生身心发展规律

马克思主义哲学中发展的普遍性原理要求用发展的眼光看待问题,学生进入大学阶段,他们的道德水平发展并不会停止,而是随着自身的独立发展不断变化,这与柯尔伯格提出的“道德具有发展性”是一致的。因此,在对大学生进行道德引导时,要求教师可以依据“三水平六阶段”理论,有针对性地分析学生道德认知发展的特点和规律,并在此基础上进行德育规划。我国传统道德教育多以“一刀切”的形式对待不同年级的学生,大学生被灌输了正确的道德理念,却无法形成成熟的道德判断,其道德行为也一定是停滞不前的,这种德育方法对于提升大学生的道德认知能力是十分有限的。大学生的德育工作要以阶段性为依据,根据学生现有的道德水平,找准每一阶段德育的起点和目标,进行有条不紊地、由浅入深的教育。

(四)重视隐性课程的作用,不断更新教育手段

柯尔柏格认为,德育应发挥隐性课程的力量,隐性课程是实现德育的桥梁。教育过程不仅存在于课堂教学,更存在于学生所处的环境中,良好的校园环境与班级氛围对学生道德认知发展起到了潜移默化的作用。因此,高校的德育工作不仅要重视文化课的建设,还应注重校园和班级的建设,为学生的发展塑造健康的成长环境。在这个教育过程中,教师的教育手段也应与时俱进,尤其是对网络的运用。随着科技水平的高速发展,网络已经成为人们生活的重要组成部分,而大学生更是运用网络的主要群体,大学生德育工作可以以网络为载体,充分利用网络信息传播的时效性与交互性,利用多种教育宣传平台,以网络手段作为传统手段相补充,将隐性课程与显性课程相结合,为学生创造一个由内到外的健康成长环境。