新农科背景下卓越农林经济管理专业人才培养的实践与探索

2021-08-23李思靓赵君彦薛宝颖戴芳

李思靓 赵君彦 薛宝颖 戴芳

摘 要:新农科建设背景下,卓越农林经济管理专业人才培养改革势在必行。河北农业大学卓越农林经济管理专业依托国家一流专业建设,不断探索人才培养课程体系,加强师资队伍建设,构建一流课程,探索启发式、研究式教学方法,提升学生的创新实践应用能力。

关键词:新农科;卓越农林人才;人才培养;课程体系

中图分类号 G642.0文献标识码 A文章编号 1007-7731(2021)13-0186-03

1 新农科育人新理念

2018年12月,由中国农业大学牵头发起召开了“新农科”建设启动会。2019年,教育部通过新农科建设三部曲——“安吉共识”“北大仓行动”“北京指南”,在全国高等农林院校吹响了全面推进新农科建设的集结号。

新农科是高等农林教育为适应和引领新经济、新产业、新业态革命的快速发展,面向新农业、新农村、新农民、新生态,紧扣国家发展需求,主动适应教育新变革和新的产业革命,依据乡村振兴、脱贫攻坚、美丽中国等国家产业重大战略需求,着力优化农林经济管理专业课程体系建设,开展课堂革命,引领卓越农林人才培养方向。

积极探索实践融合发展、多元发展、协同发展新路,构建“农业+”“+农业”“互联网+”的新型课程体系,创新探究式、讨论式等以学生发展为中心的教育教学方法,推进农林教育教学和信息技术深度融合,提升农林课程的高阶性、创新性和挑战度,高标准建设一批农林类一流课程。

2 新农科背景下河北农大卓越农林经济管理专业人才培养模式实践

2.1 农林经济管理专业师资结构特点

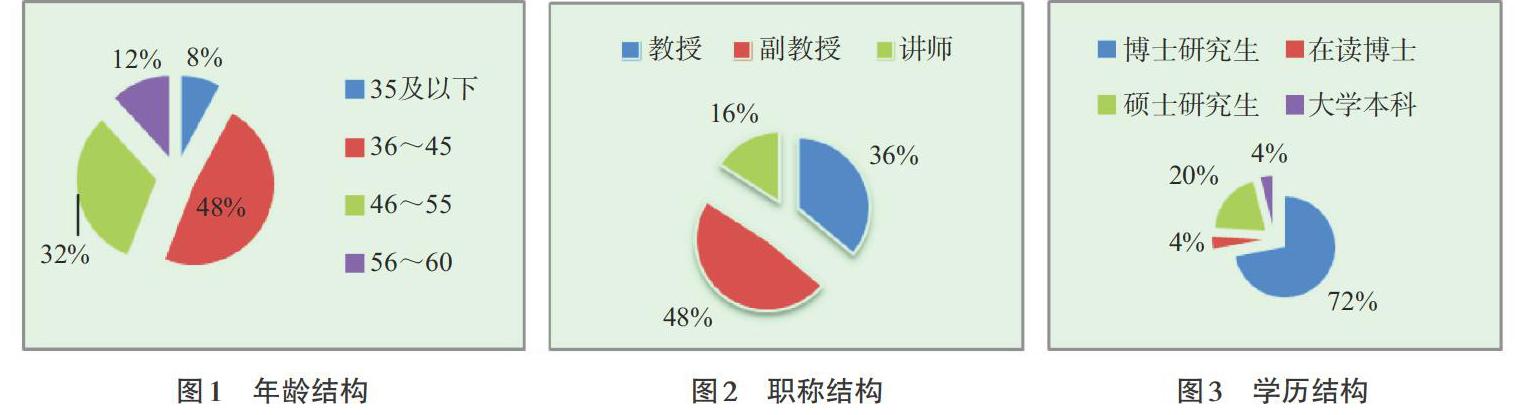

2.1.1 师资队伍专业水准高,人才结构较为合理 截至2021年,农林经济管理专业共有25名专业教师。年龄结构分布情况如下:35岁及以下2人、36~45岁12人、46~55岁8人、56~60岁3人;职称结构情况:教授9人、副教授12人、讲师4人;学历结构情况:博士研究生18人、在读博士1人、硕士研究生5人、大学本科1人。具体人才结构分布图如图1~3所示。根据统计显示:青年教师较为短缺,80%教师为中年教师,青年教师仅占8%;职称结构较为合理,教授占比36%、副教授占比48%;学历结构展现出人才的高阶性,有72%的教师取得博士学位。

2.1.2 “内陪+外引”,师资学历水平和国际化水平不斷提升 农林经济管理专业不断激发教师的内在动力,52%的教师入职后继续深造提升学历水平,36%的教师有出国访学经历。2015年后,大力引进优秀教师,先后从国内外引进5名优秀博士毕业生、太行学者和青年拔尖人才,补充到一线教师队伍中。

2.1.3 参与众多相关会议交流 多次参加校内外相关会议交流,比如2020年参加新财经人才培养改革研讨会,分析“四新”教育新形势,了解其他高校课程建设的新进展及取得的经验,运用于河北农业大学卓越人才培养的实践中。

2.2 依托国家一流专业,构建有农业特色的立体课程新体系 根据“宽口径、厚基础、有特色、广适应”的课程体系设计思路,优化实践教学环节,培养学生能够适应乡村振兴战略发展和京津冀协同发展新需要,构建以核心基础能力为根本、“农业+”为融和、创新创业能力为支点的课程体系。以河北省精品在线开放课堂“农业经济学”、校级认定线上线下混合式一流课程“土地经济学”和翻转课堂“资源与环境经济学”为核心,以“林业经济学”“农业技术经济学”“农业企业经营管理学”“农产品运销学”“农业政策与法规”为依托,以“园艺学概论”“畜牧学概论”“农村发展学”为拓展,以“农业经济专题”“管理学专题”“数量研究方法”“现代农业创新与乡村振兴战略”“农业合作经济专题”为本硕贯通课程,以“农村调查研究方法”“三农问题调研”为实践教学铺垫,以“教学实习”“毕业实习”为实践教学环节的载体,构建出系统科学的、具有鲜明时代特点的专业课程体系框架。实现了人才培养方案的模块化、专业教学多元化、本硕贯通课程学术化的目标,充分发挥立体的课程体系融合,推动卓越农林经济管理专业人才培养,为乡村振兴战略输出高质量人才提供了可靠保障。

2.3 实行导师制管理,实现科研与教学协同育人 改革教学方法,实行导师制管理,开展学术素养、科研能力培养。导师均为具有培养研究生资格的教师,主要负责帮助学生制订学习规划,掌握学生学业完成情况,让学生跟项目、进课题组,培养学生主动探索本专业相关领域的能力,建立学术研究思想,确定研究方向,进而推动高质量的完成学位论文。

2.4 强化软、硬件建设,提升保障水平

2.4.1 设置专项培养经费 河北农业大学每年核拨10万元卓越农林人才专项建设经费,主要用于卓越班的人才培养。主要用于卓越班的专业建设、课程建设、团队建设、专题研讨、教学能力提升、项目建设、相关的论文发表、在线课程等教学资源建设、开展专业技能竞赛、创新创业训练等费用,为卓越班的人才培养与专业实践提供了有力的经费保障。

2.4.2 开放性教学实习基地建设和实验实训中心 学校文管实验实训中心、各级各类校外实习基地等向卓越班学生开放。通过到实习基地实习锻炼、短期学习,比如在农经系老师的带领下,卓越班学生到优秀校友石嫣创办的分享收获农场,参加为期30d的暑期教学实习活动;到承德养殖基地、食用菌培养地、龙头企业等实习基地参观调研,使学生对农业产业化龙头企业产生基本认识。积极组织卓越班学生,充分利用学校平台参加各种学科竞赛、虚拟仿真实验等平台,为学生创造各种学习锻炼的机会,提高学生实践创新能力。

3 卓越农林经济管理专业人才培养效果

卓越农林经济管理专业于2014年9月获批,从2017级开始进行试点分类培养,具体采用学生自愿申请、学院审核的方式确定人选的“择优选拔制”方式,在1年级第2学期进行,政治素质过关、品行优良且专业排名前50%的学生可以申请。2017级通过严格审核后,有29名学生进入卓越班学习,选拔人数占专业总人数的43.28%。经过1学年的培养,从其2018—2019学年2学期分别选择4门和3门学科基础课和核心课程的期末考试成绩,与同专业复合应用班进行比较分析,结果如表1所示。

根据对比分析结果显示,2018—2019学年卓越班所有课程的平均分均高于复合应用班,成绩优秀率除英语3外其余课程成绩优秀率也高于复合应用班,不及格率低于复合应用班。因此,卓越班学生的成绩普遍优于符合应用班。

4 新农科背景下提升卓越农林经济管理人才培养质量的路径选择

4.1 以“强农兴农”为己任,深化农林经济管理人才供给侧改革 加快构建“农业+”“+农业”“互联网+”的新型专业课程体系,培育一批省级及以上的一流课程群,大力发展线上线下混合课程,充分利用互联网资源优势,拓展学生专业水平和视野,培养一批懂现代农业经济、善管理、会利用大数据分析的现代乡村治理等乡村振兴人才。

4.2 以“新基建”为目标,培养大学生创新实践能力 通过大学生实践创新项目和各类学科竞赛活动开展创新教育,引导学生跨学科、跨专业、跨年级组建团队,协同学校创新创业中心,以项目、课题、各种大赛等为支点,翘动学生投入实践创新动力,团队协作提升成果转化率。比如,依托“调研河北”“创青春全国大学生创业大赛”“挑战杯”“全国人力资源管理技能实训大赛”等,鼓励学生发表高水平论文,提高创新能力,提升人才培养的效果。

参考文献

[1]陈有华,王婵.“四新”背景下农林经济管理卓越人才培养创新[J].西部学刊,2020(14):53-55.

[2]蔡海生,赵小敏.加快培养农林卓越人才,精准服务乡村振兴战略——新时代江西农业大学服务乡村人才振兴的“四新”思考[J].高等农业教育,2020(5):8-11.

[3]包军.推进新农科建设培育卓越农林新人才——以东北农业大学为例[J].中国农业教育,2021(2):9-14.

[4]胡瑞,刘薇.卓越农林人才培养的探索与实践——基于“卓越农林人才教育培养计划”的实证分析[J].高等农业教育,2018(01):12-18.

(责编:张宏民)