基于光合特性的海岛植被修复适生植物的筛选

2021-08-17张琳婷姜德刚刘建辉王睿馨

张琳婷,姜德刚,刘建辉,王睿馨

(1.自然资源部海岛研究中心,福建 平潭 350400; 2.自然资源部第三海洋研究所,福建 厦门 361005)

海岛由于其海陆双重性,气候明显受到海洋与大陆的影响,生态系统脆弱性尤其突出[1-2],大规模的海岛开发利用导致生态系统退化严重,水土流失现象显著,且植被受损后往往难以恢复。彭少麟(2000)认为植被恢复是重建生物群落的第一步,是以人工手段促进植被在短时期内得以恢复[3]。然而,大多数的海岛植被修复效果普遍不理想。一方面,由于技术缺乏和海岛岸线的严重破坏,导致我国海岛植被修复远远跟不上实际需求,野生植物资源衰退严重,人工恢复成效不明显[4]。另一方面,修复选用的物种由于无法耐受恶劣的环境而常常枯萎渍死。因此,筛选出适生植物以达到更快捷有效的海岛植被修复效果尤为迫切。

海岛环境对植物的胁迫通常表现为风胁迫、干旱胁迫、盐胁迫和盐雾胁迫等。盐胁迫与干旱胁迫通常相伴发生,共同对植物产生影响,而风胁迫同样也能对植物产生机械刺激和干旱胁迫[5-6]。海岛生态系统兼具海洋与大陆生态系统的双重特征,其中盐雾是植物生长主要的胁迫因素[7-8]。郑俊鸣等(2017)总结了中国海岛植被修复适生物种[9];张琳婷(2015)筛选出南方海岸带与海岛特有植物315种[10];陈慧英等(2016)采用室外模拟实验的方法,研究了木麻黄(Casuarinaequisetifolia)、台湾相思(Acaciaconfusa)和夹竹桃(Neriumoleander)的耐盐能力[11];方发之等(2019)从海南海域岛礁、西沙群岛、南沙群岛等地筛选出40种易于繁殖、耐盐、耐旱性较强的岛礁生态修复先锋植物[12];钱莲文等(2019)采用层次分析法构建的福建海岸带园林植物应用筛选及综合评价体系筛选出了33种植物[13],这些都为海岛植被修复的适生物种筛选提供了重要的依据。王文卿等(2013)总结了南方滨海耐盐植物资源,对植物的抗风能力采用定性的划分,但缺少定量描述[4]。植物对不同环境的适应性具有较大的差异性,因此,如何判断植物对海岛环境的适应潜力成为研究的一个重点。

通过植物的光合参数能反映植物对碳的固定能力和植物生长速率,水分利用效率则可以揭示植物内在的耗水机制[14-15]。海岛主要的限制因素为干旱缺水,适生植物通常具有较强的碳固定能力和水分利用效率。因此,通过植物光合特性和水分利用效率的测定不仅能为海岛生态修复前期植物筛选的过程提供科学的数据,验证植物筛选的合理性,同时还能为海岛适生修复植物筛选提供新的途径。本研究以福建平潭的有居民海岛海坛岛及无居民海岛大屿作为研究对象。海坛岛人为活动强烈,绿化物种丰富,而大屿上原生乡土物种较多,可为本项研究提供很好的背景材料。通过测定30种植物的光合特性、水分利用效率和比叶面积,比较海坛岛和大屿的共有种、原生种和栽培种的叶功能性状的差异,揭示其对海岛不同环境的适应性潜力,为海岛植被修复过程中适生物种的筛选提供依据,对于进行海岛水土流失区植被修复工作,具有实践指导意义。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于福建省平潭综合实验区,该区属于亚热带海洋季风性气候,常年主导风向为东北风,年平均气温为19.4 ℃[16]。该区岛屿主要为大陆岛,以丘陵和平原为主,由花岗岩组成。植被主要以常绿阔叶林和灌木林为主。试验分别在海坛岛和大屿开展,海坛岛为平潭综合实验区主岛(25°31′N,119°46′E),面积为371.91 km2;大屿位于平潭海峡大桥南侧(25°27′N,119°40′E),面积为0.25 km2。海坛岛共有541种植物[17],大屿有100种[18]。两个试验样地的坡向均为东北方向,坡度在21°~30°。

1.2 研究方法

1.2.1 光合参数和比叶面积测定 选取海坛岛和大屿东北侧的乔木、灌木和草本植株顶端向阳面(东面、南面)当年生、新鲜健康、完全展开叶的功能叶片,运用LI-6400便携式光合仪测定叶片的光合参数和水分利用效率(WUE),光合参数分别为净光合速率(Pn)、胞间CO2浓度(Ci)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)。每个物种测定3片叶片,每片叶片记录5个数值并取平均值作为该叶片的均值。采集每种植物的功能叶片20~30片,运用叶面积仪测定叶片面积。将叶片放至105 ℃的烘箱内杀青0.5 h,随后在设置成80 ℃的烘箱内烘干至恒重。比叶面积(SLA)为叶面积与叶干重的比。

于2017年8月8日—10日每天10:00—16:00测定大屿东北侧植被修复示范区的25种植物,含17种原生植物和8种引入植物。17种原生植物分别为:滨旋花(Calystegiasoldanella)、山菅兰(Dianellaensifolia)、海边月见草(Oenotheradrummondii)、马鞍藤(Ipomoeapes-caprae)、草海桐(Scaevolataccada)、薜荔(Ficuspumila)、滨柃(Euryaemarginata)、胡颓子(Elaeagnuspungens)、石斑木(Rhaphiolepisindica)、鸭脚木(Scheffleraheptaphylla)、海桐(Pittosporumtobira)、苦郎树(Clerodendruminerme)、柞木(Xylosmacongesta)、豺皮樟(Litsearotundifoliavar.oblongifolia)、车桑子(Dodonaeaviscosa)、黑松(Pinusthunbergii)、台湾相思。于2017年4月新种植8种引入植物,用于大屿生态优化示范区的植被修复,分别为:滨柃、海滨木槿(Hibiscushamabo)、海桐、厚叶石斑木(Rhaphiolepisumbellata)、黄槿(Hibiscustiliaceus)、木麻黄、榕树(Ficusmicrocarpa)、无柄小叶榕(Ficusconcinna)。

于2017年8月11日—13日每天的10:00—16:00在海坛岛东北侧测定13种常见绿化植物。13种植物分别为翠芦莉(Ruelliabrittoniana)、海边月见草、夹竹桃、鸭脚木、黄金榕(Ficusmicrocarpa‘Golden Leaves’)、海桐、金森女贞(Ligustrumjaponicum‘Howardii’)、榕树、高山榕(Ficusaltissima)、灰莉(Fagraeaceilanica)、台湾相思、木麻黄、印度榕(Ficuselastica)。

1.2.2 数据处理与分析 试验数据运用Excel 2013进行统计与分析。运用SPSS 20.0进行独立样本t检验比较大屿和海坛岛原生种和栽培种、共有种的光合参数差异,并根据不同物种的水分利用效率进行聚类分析。

2 结果与讨论

2.1 大屿25种植物叶片光合参数和比叶面积

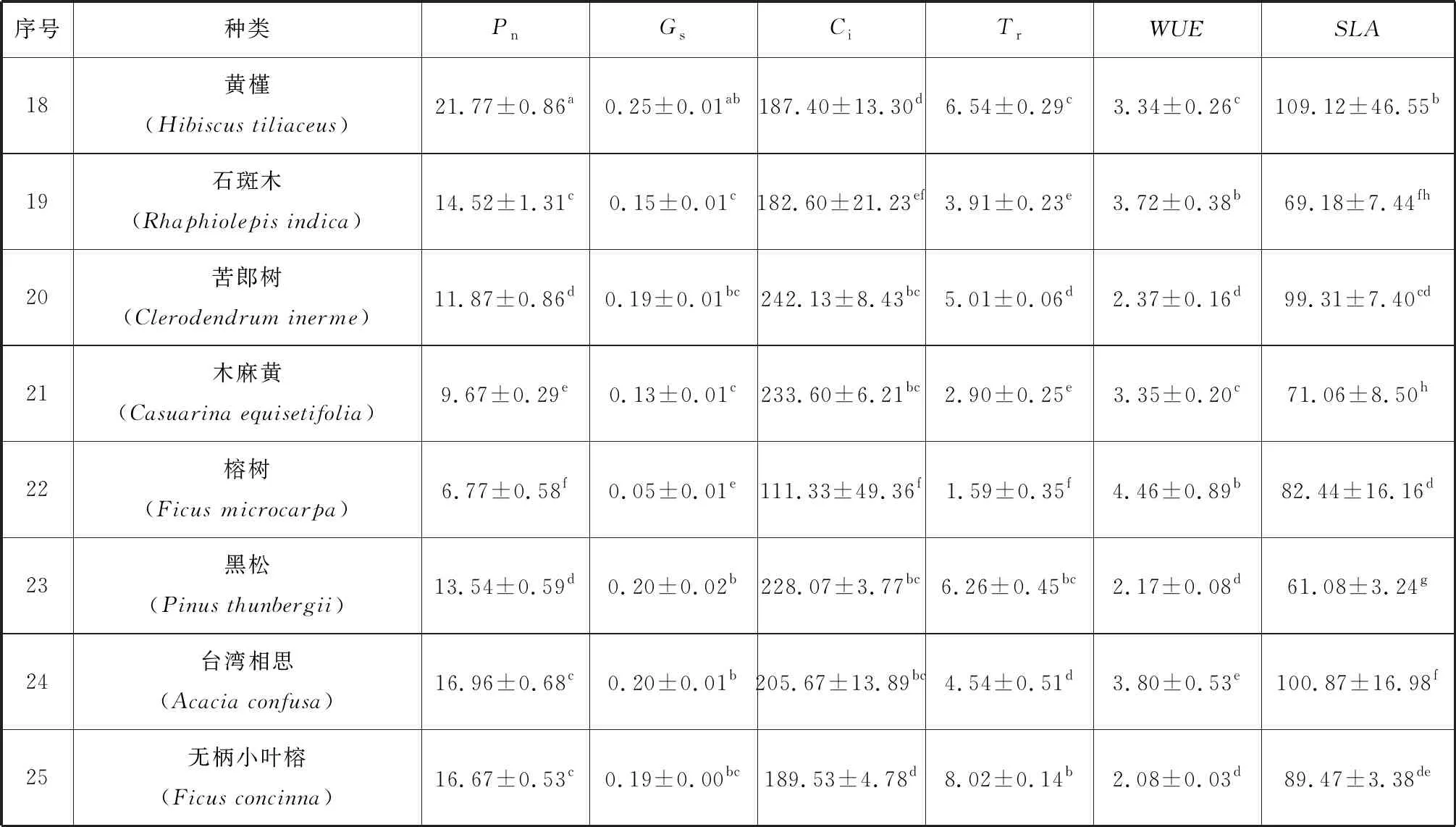

大屿25种植物的光合参数和比叶面积如表1所示。黄槿、车桑子的净光合速率最高,分别为21.77、21.62 μmol/(m2·s);而山菅兰和豺皮樟的净光合速率最低,分别为7.10、7.05 μmol/(m2·s)。在草本植物中,海边月见草的气孔导度最高,达到0.24 mmol/(m2·s),显著高于山菅兰和滨旋花(p<0.01)。山菅兰的胞间CO2浓度在草本植物中最高,为260.73 μmol/mol,分别比滨旋花、海边月见草及马鞍藤高出了37.30%、11.05%和18.38%,种间存在显著差异(p=0.007)。在灌木植物中,苦郎树的胞间CO2浓度最高,最高为242.13 μmol/mol。海边月见草在草本植物中具有较高的蒸腾速率,为5.01 μmol/(m2·s);灌木植物中,海滨木槿、车桑子和黄槿均具有较高的蒸腾速率。其中,海滨木槿的蒸腾速率为10.29 μmol/(m2·s)显著高于其余物种(p<0.01)。柞木、滨柃、胡颓子及豺皮樟蒸腾速率较低。豺皮樟蒸腾速率最低,为2.14 μmol/(m2·s),仅为海滨木槿的20.80%。乔木植物的蒸腾速率由高到低表现为:无柄小叶榕>黑松>台湾相思>木麻黄>榕树。然而,无柄小叶榕的蒸腾速率为8.02 μmol/(m2·s),比榕树高出404.40%。草本植物中滨旋花具有最高的水分利用效率,为5.55 μmol/mmol,极显著高于山菅兰、海边月见草及马鞍藤(p<0.001)。海滨木槿、黑松、山菅兰及无柄小叶榕等的水分利用效率最小。滨旋花的比叶面积最高为169.50 cm2/g,厚叶石斑木的比叶面积最低,为49.82 cm2/g。

表1 大屿25种植物的叶片光合参数及比叶面积

续表1

2.2 海坛岛13种植物光合参数和比叶面积

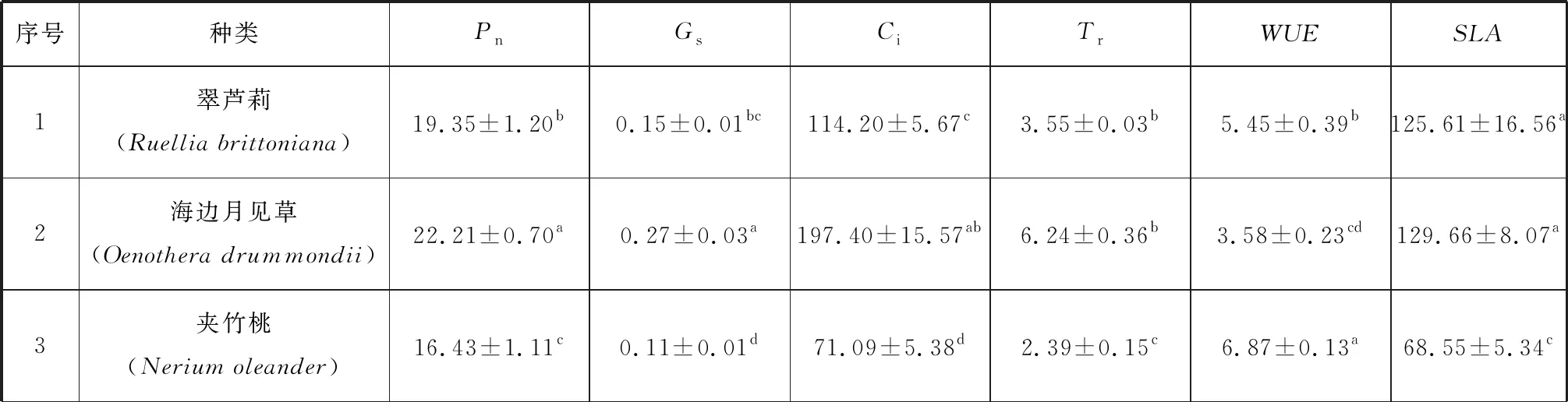

海坛岛13种植物的光合参数和比叶面积如表2所示。海坛岛上的13种常见植物中,海边月见草、翠芦莉、台湾相思以及夹竹桃具有较高的净光合速率;其中,海边月见草的净光合速率最高,为22.21 μmol/(m2·s);而鸭脚木、海桐、印度榕、金森女贞的净光合速率则相对较低;其中金森女贞的净光合速率最低,为2.31 μmol/(m2·s)。海坛岛上的13种常见绿化树种中,海边月见草的气孔导度最高,为0.27 mmol/(m2·s);金森女贞的气孔导度最低,为0.02 mmol/(m2·s)。海边月见草的胞间CO2浓度为197.40 μmol/mol,极显著高于灰莉(p<0.001)。海坛岛上的翠芦莉和海边月见草的比叶面积均较高,分别为125.61 cm2/g和129.66 cm2/g,两者间没有显著差异。灌木植物中,鸭脚木及黄金榕的比叶面积较高;金森女贞的比叶面积最低,为56.89 cm2/g。在乔木植物中,台湾相思的比叶面积最高,为100.87 cm2/g。在草本植物中,翠芦莉的水分利用效率为5.45 μmol/mmol,极显著高于海边月见草(p<0.01)。在灌木植物中,夹竹桃的水分利用效率为6.87 μmol/mmol,极显著高于其余4种灌木植物,即比金森女贞、海桐、鸭脚木和黄金榕分别高出72.18%、95.17%、119.49%和132.09%(p<0.001)。在乔木植物中,台湾相思的水分利用效率最高,为4.94 μmol/mmol,比印度榕高出87.07%。

表2 海坛岛13种常见植物的叶片光合参数及比叶面积

续表2

2.3 不同种源和生长环境植物的光合参数和比叶面积的差异比较

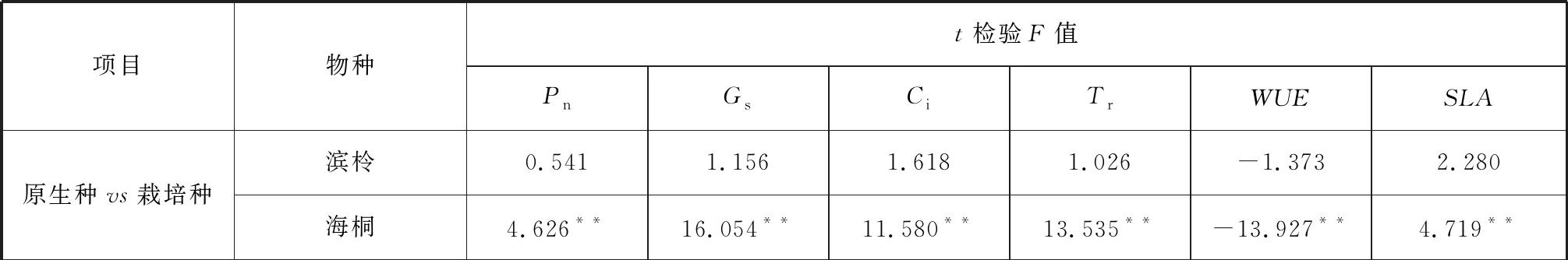

滨柃的原生种和栽培种,净光合速率和水分利用效率没有显著差异,而海桐的原生种和栽培种,净光合速率、水分利用效率和比叶面积等均存在极显著差异(p<0.01)。在大屿和海坛岛共有的6种植物中,除木麻黄和海桐以外,其余4种的净光合速率均存在差异(表3),鸭脚木的净光合速率表现为大屿高于海坛岛,台湾相思、木麻黄和榕树反之。海桐、台湾相思的水分利用效率存在显著差异(p<0.05),其余种并不存在差异。

表3 植物在不同种源和生长环境的光合参数和比叶面积的独立样本t检验

续表3

2.4 水分利用效率的聚类分析

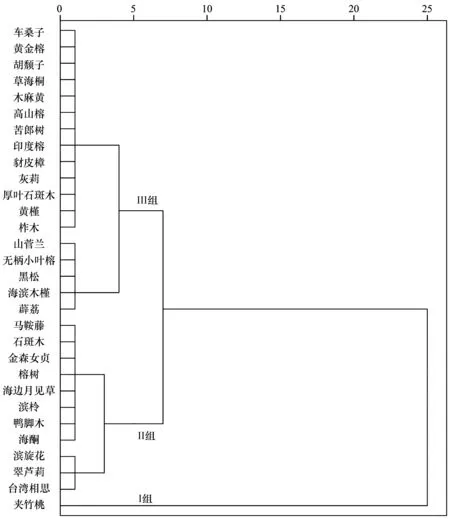

由图1可知,当欧式距离等于5时,可将30种植物分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等3组,并分别将其定义为高水分利用效率(低耗水量)、中水分利用效率(中耗水量)和低水分利用效率(高耗水量)。夹竹桃属于高水分利用效率植物,翠芦莉、台湾相思、榕树等属于中水分利用效率植物,而海滨木槿、黑松、无柄小叶榕、印度榕等的水分利用效率较低,属于低水分利用效率植物。

图1 30种植物的水分利用效率聚类分析

2.5 讨论

2.5.1 不同植物的光合参数和比叶面积比较 植物为了适应相对干旱地区的条件,表现出比叶面积较小、水分利用效率高等特点[19-20]。不同物种对环境的适应采取不同的适应性策略[20]。滨柃的原生种与栽培种的光合参数和比叶面积并没有差异(p>0.05),而海桐的原生种和栽培种的光合参数和比叶面积存在极显著的差异(p<0.01)。植物表现出低蒸腾速率和高水分利用效率,可能是植物采取保守的水分利用方式,也可能是该地土壤水分相对较为充足[21]。但大屿栽培种和海坛岛种植的海桐,表现出保守的水分利用策略,也可能是大屿栽培的海桐土壤含水率更高。栽培种的海桐有更低的比叶面积和水分利用效率,表现出更强的适应性。

光合速率越高,表示净初级生产力越高,生长速率越快,表明植物的生长状况更好[22]。原生的海桐和滨柃较栽培种的净光合速率更高,可能原生种对环境有更强的适应性。大屿和海坛岛共有种中,台湾相思、木麻黄和榕树在海坛岛上有更高的净光合速率,这可能由于海坛岛是较大屿,生长环境更为优越,植物生长速率更高。在新栽培种的植物中,黄槿、无柄小叶榕及厚叶石斑木具有较高的光合能力,而榕树和海桐则相对较差,表现出不同植物对环境的适应性差异。

2.5.2 植物的水分利用效率 水分利用效率表征植物对水分吸收利用效率,水分利用效率越高说明植物抗旱能力越强。水分利用效率与净光合速率、胞间CO2浓度、气孔导度等具有一定的相关性[23]。大多数研究表明,在干旱条件下,水分利用效率越高则植物的抗旱性能越强[24]。但这并非绝对,水分利用效率高并不代表耐旱能力越强[21]。尤其在干旱环境中,植物优先采取耐旱策略,即具有较高的水分利用效率,并保持较低的光合速率和生长速率[23]。

由图1可知,滨柃、滨旋花、台湾相思等植物的水分利用效率很高,是极具应用潜力的乡土物种。而海滨木槿、黑松、无柄小叶榕、印度榕的水分利用效率较低,可能是植物由原来分布地引种而逐渐适应新的环境导致的。夹竹桃、海桐、翠芦莉、金森女贞、榕树的水分利用效率较高,且是海坛岛城市绿地重要的园林植物,表明其对海岛较强的适应能力,也从侧面印证了水分利用效率作为筛选适生物种指标的科学性。

2.5.3 适生物种筛选考虑因素 在海岛植被修复工作中缺少滨海特色物种,而且修复效果缓慢,物种适生情况差。本研究以水分利用效率作为筛选海岛适生物种的参考标准,其光合参数受到植物分类地位、生长发育阶段、微气候因子等因素的影响[24]。同时,水分利用效率仅代表该物种对海岛潜在的生态适应性,海岛植被修复选用的适生植物还应当兼顾海岛植被特色,预防海岛入侵物种等问题。

植物净光合速率低、生长相对缓慢,属于缓慢投资-收益型;植物净光合速率高,生长相对快速,属于快速投资-收益型[25]。缓慢投资-收益型的植物包括滨柃、豺皮樟等;快速投资-收益型的植物包括黄槿、车桑子、海滨木槿等。南方的多数海岛优势种以滨柃为主,且长势旺盛,但滨柃属于缓慢投资-收益型的植物,要快速起到构建稳定的群落和调节海岛生态效益的作用,需要很长时间。

针对大屿、海坛岛及邻近岛屿的植被修复适生物种的选择,优先选择黄槿、台湾相思和无柄小叶榕等乔木树种;黑松、海滨木槿、滨柃、车桑子、夹竹桃等灌木树种;海边月见草、滨旋花、翠芦莉等草本植物。这些物种具有较好的应用潜力,能够适应海岛恶劣的自然环境,并且更耐粗放式的管理。在修复实施过程中,还需综合考虑地形地貌、土壤、温度、风力风向及降雨量等因素进行合理配置和种植,应避免使用大规格的苗木,苗木出圃时宜采取抗旱、抗盐、抗盐雾锻炼,以提高苗木的适应性[26];种植后采取相应的养护管理以提高种植成活率。

3 结论

为了适应海岛环境,不同种源地和生长环境的植物光合参数、水分利用效率和比叶面积具有一定的差异,在水分利用方面采取不同的适应性策略,表现出对海岛环境的适应能力。因此,将光合特性作为海岛适生物种筛选的指标具有借鉴意义。未来的研究工作可以结合植物的水力性状进行综合考虑,作为海岛修复适生植物筛选的重要依据。

致谢:衷心感谢厦门大学环境与生态学院陈鹭真教授及其团队、福建农林大学郑俊鸣博士为实验数据采集及分析的协助。