珠江口外陆架海域表层沉积物重金属潜在生态风险评价及来源分析

2021-08-17尹晓娜姜广甲卢楚谦钟煜宏肖瑜璋叶建萍吕向立

陈 斌,尹晓娜,姜广甲,卢楚谦,钟煜宏,肖瑜璋,叶建萍,吕向立*

(1.国家海洋局南海环境监测中心,广东 广州 510300; 2.中海油研究总院,北京 100028)

珠江口外陆架海域因其水温高、水系复杂等特点,渔业资源物种多样性极高,重要经济鱼类产卵场密集,海洋生态环境质量倍受关注[1-2]。近年来,受人类活动的影响,珠江口及毗邻海域生态环境污染严重[3]。沉积物中的重金属是生态风险较大的潜在危害污染物[4],可通过海水悬浮颗粒物的吸附和沉降作用富集到海洋沉积物中[5]。因此,全面评价珠江口外海表层沉积物中重金属污染程度及潜在生态风险,可更好地掌握区域海洋环境质量。

单因子标准指数是最常用的评价海洋沉积物重金属污染程度的方法[6]。地累积指数(Igeo)则利用沉积物中某一种重金属元素的总含量与其地球化学背景值的关系,充分考虑沉积物的粒度、物质组成等因素[7-8],定量评价沉积物中重金属污染[9-11]。此外,重金属元素毒性水平不同,海洋生物对不同重金属的敏感和富集程度也不同[12-13]。为综合评价重金属污染水平,Häkanson等(1980)提出了利用潜在生态风险指数评价重金属污染程度,充分考虑了重金属的毒性水平和海洋生物对该重金属的敏感程度,全面反映重金属对海洋生态系统造成的风险[14],是目前常用的海洋表层沉积物质量评价方法之一[15-17]。

在海洋沉积物污染因子的来源分析研究方面,主成分分析法(Principal Component Analysis, PCA)受到广泛应用[18-19],国内外已开展湖泊[20]、河流[21]、海湾[22-24]等重金属来源分析的相关研究。该法通过降维的统计模式,将多个重金属指标重新组合成一组新的综合指标来进行评价。

本研究以珠江口外大陆架海域为研究区,利用单因子标准指数、地累积指数对表层沉积物中的重金属水平进行评价;并根据不同重金属的特性对沉积物中重金属的潜在生态风险进行评估;通过主成分分析,探讨了研究海域表层沉积物重金属来源,以期为珠江口毗邻海域生态环境保护提供数据支持。

1 材料与方法

1.1 样品采集与分析

于2017年11月在珠江口外陆架东部、中部和西部海域分别布设了23、10和19个站位(图1),采集表层沉积物样品。

图1 珠江口外陆架海域采样站位分布

表层沉积物样品的采集、保存和运输均严格按照《海洋监测规范》[25]执行。沉积物粒度分析采用激光法[26],沉积物干样中Zn、Cu、Pb、Cd、Cr含量分析采用火焰原子吸收分光光度法[25],Hg和As含量采用原子荧光法[25]进行分析测定。

1.2 数据分析方法

利用单因子标准指数评价方法计算单项污染物的环境质量指数,采用《海洋沉积物质量》[27]中规定的第一类海洋沉积物质量标准对研究海域表层沉积物中的重金属水平进行评价。

地累积指数评价计算公式如下:

(1)

潜在生态风险指数法计算公式如下:

(2)

(3)

(4)

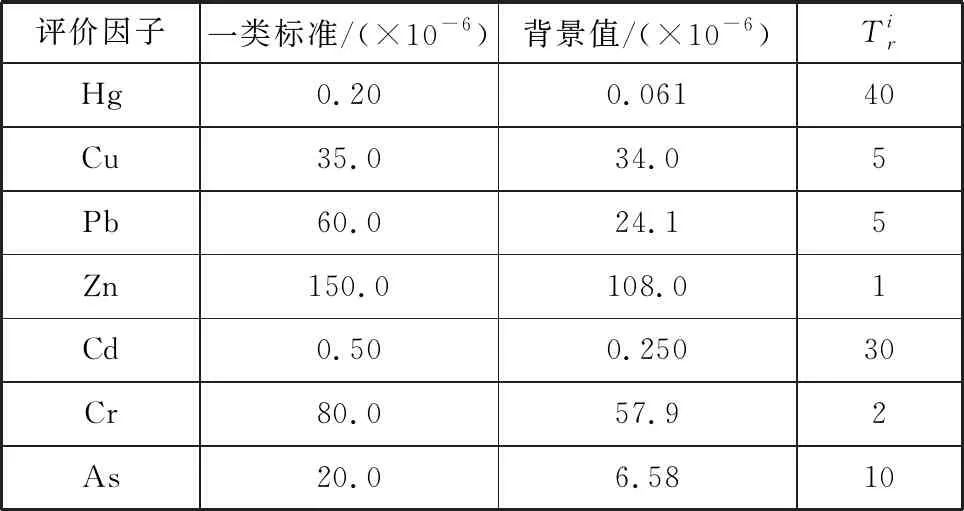

表1 表层沉积物重金属污染评价参数

表2 表层沉积物重金属潜在生态风险指标分级标准

以表层沉积物中重金属元素Cu、Pb、Zn、Cr、Cd、Hg和As的含量为变量,在SPSS 19.0数据统计软件中进行Pearson相关性分析及主成分分析。

2 结果与讨论

2.1 粒度分析结果

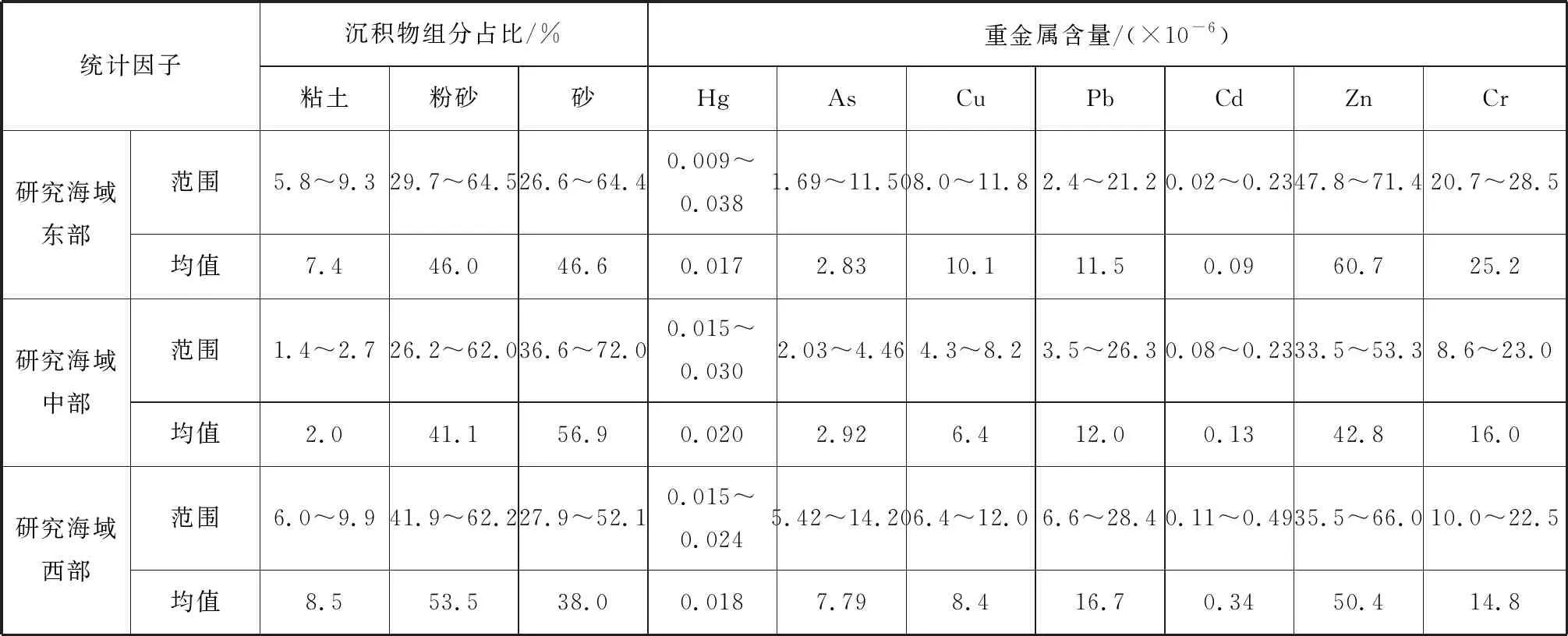

海洋沉积物的粒度特征与水动力关系密切,对沉积物的重金属含量具有一定的影响[29],粒度分析结果统计见表3,结果表明研究海域西部表层沉积物粘土含量相对较高,沉积物粒径相对较小。

2.2 研究海域表层沉积物中重金属含量变化特征

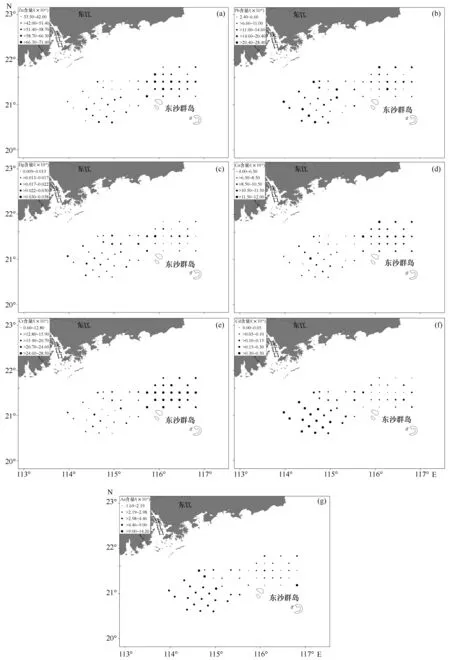

图2给出研究海域表层沉积物中重金属元素含量的空间分布,研究海域东部、中部和西部沉积物Hg含量均值分别为0.017×10-6(质量分数,下同)、0.020×10-6和0.018×10-6(表3);沉积物As含量东部和中部差别不大,均值分别为2.83×10-6和2.92×10-6,而西部均值达7.79×10-6;沉积物Cu含量以东部均值最高,其次是西部,中部均值最低;沉积物Pb含量西部均值最高,东部和中部相差不大;沉积物Cr含量均值自东到西依次为25.2×10-6、16.0×10-6、14.8×10-6。整体来说,Hg和Pb空间变化规律不明显;Cu、Zn、Cr呈现东部高于西部的分布特征,高值区大多分布于海域东部;而Cd和As呈现西部高于东部的分布趋势,高值区多分布于海域西部。

图2 表层沉积物中重金属元素含量空间分布

表3 研究海域表层沉积物粒度及重金属含量统计结果

2.3 表层沉积物重金属单因子指数评价结果

利用单因子指数评价表层沉积物的环境质量,结果发现7种重金属元素Cu、Pb、Zn、Cr、Cd、Hg和As的污染物环境质量指数均小于1,说明研究海域表层沉积物质量状况良好。

2.4 地累积指数评价结果

利用地累积指数评价时,所有站位表层沉积物中Hg、Cu、Pb、Zn、Cr的Igeo值均小于0.00,属于清洁水平;As的Igeo值范围介于-2.55~0.52之间,均值为-1.35,W1、W2和W3站位Igeo值介于0.00到1.00之间,属于轻度污染,均位于研究海域西部,其他站位As的Igeo值均小于0.00,属于清洁水平;Cd的Igeo值范围介于-4.23~0.39之间,均值为-1.45,西部海域有9个站位Igeo值介于0.00到1.00之间, 占总站位数的17.3%,属于轻度污染,其余站位Cd的Igeo值均小于0.00,属于清洁水平。总体上,研究海域沉积物整体处于清洁状态,As和Cd部分站位受到轻度污染,且均位于西部海域。

2.5 潜在生态风险评价结果

通过计算表层沉积物中重金属的污染系数,结果发现研究海域东部仅有E23站As污染系数大于1.00(1.75),属于低污染,其余重金属元素污染系数均小于1.00;中部海域仅有M6站Pb污染系数大于1.00(1.09),属于低污染,其余各站位沉积物中各重金属元素污染系数均小于1.00;西部海域沉积物中重金属Hg、Cu、Zn、Cr污染系数均小于1.00,As污染系数均值为1.18,有14个站位(占西部海域站位总数的73.7%)大于1.00,最大值为2.16,出现在西部W1站;Pb污染系数均值为0.69,有3个站位(占西部海域站位总数的15.8%)大于1.00,最大值为1.18,出现在西部海域W17站;Cd污染系数平均值为1.38,有16个站位(占西部海域站位总数的84.2%)大于1.00,最大值为1.96,出现在W9站,均为低污染水平,研究海域西部Cd污染系数相对较高。

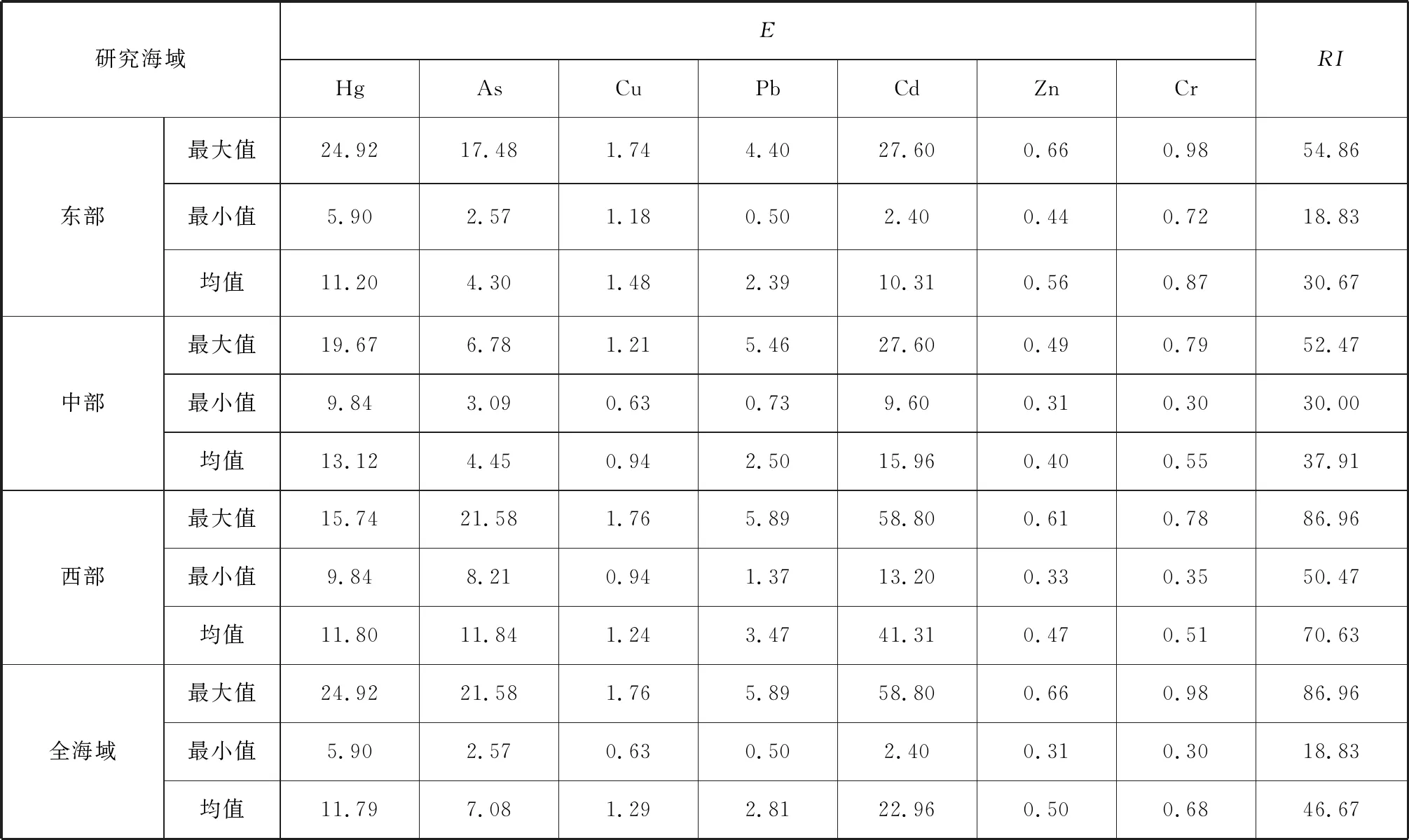

从表4可以看出,研究海域东部和中部表层沉积物中Hg、As、Cu、Pb、Cd、Zn、Cr单项重金属元素E<40.00,7种重金属均属于低潜在生态风险。研究海域西部表层沉积物Cd元素E均值为41.31,达到中等潜在生态风险水平,其中有11个站位Cd元素E<40.00,最大值出现在W11站和W18站(均为57.60),其他6种重金属(Cu、Pb、Zn、Cr、Hg、As)的E<40.00,属于低潜在生态风险。

表4 研究海域表层沉积物中重金属的潜在生态风险指数(E)和综合潜在生态风险指数(RI)统计结果

研究海域所有站位的RI值均小于150.00,范围在18.83~86.96之间,平均值为46.67,均属低潜在生态风险范畴,最大值出现在西部的W8站。整体上来说,空间分布(图3)呈现出研究海域西部RI值整体较东部高的规律,西部各站位RI均值为70.63,东部各站位RI均值为30.67。

图3 表层沉积物中重金属RI值空间分布

2.6 讨论

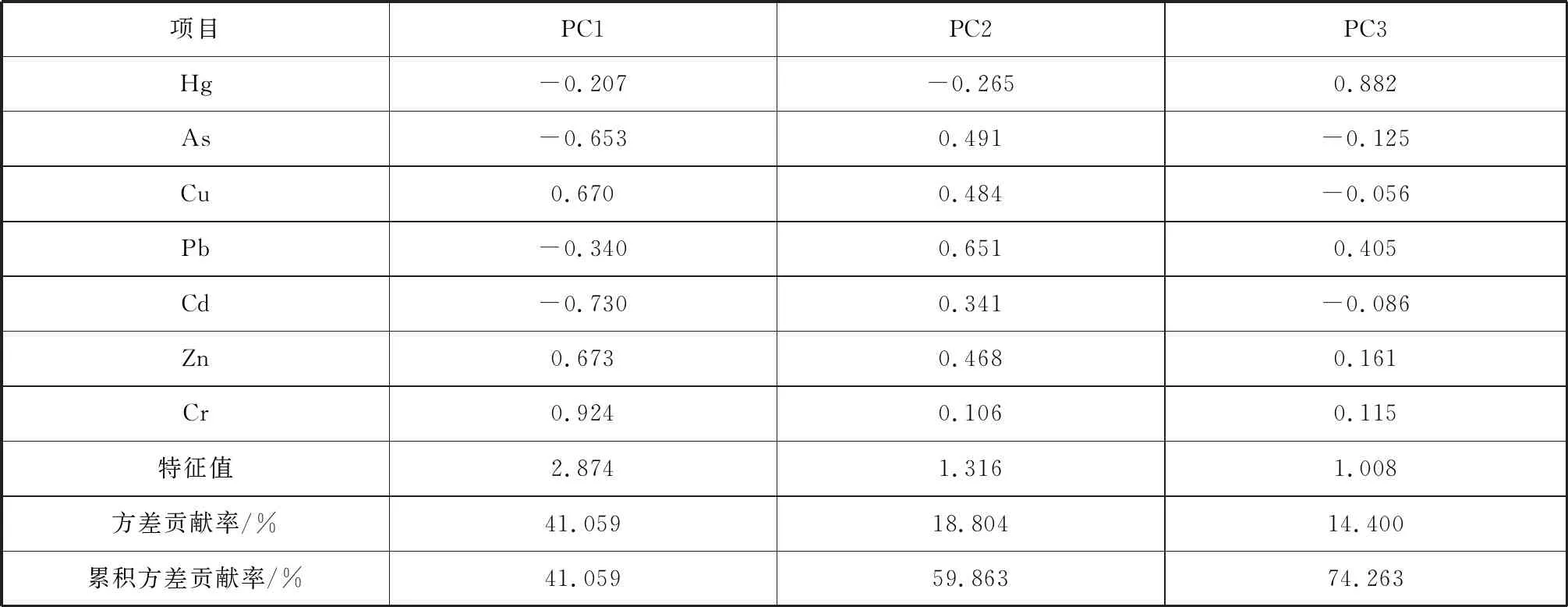

2.6.1 重金属污染物来源分析 Bartlett球形检验观测值为117.77,相伴概率为0.000,小于显著性水平0.01,KMO检验值为0.640,Pearson相关性分析结果表明各重金属污染物之间并非完全独立,部分重金属之间具有较强的相关性,例如Cr和Cu(r=0.702)、Cr和Zn(r=0.600)、As与Cd(r=0.527)。对研究海域表层沉积物中7种重金属含量进行主成分分析(图4、表5),发现前3个主成分(PC1、PC2、PC3)累积综合了原始数据矩阵74.263%的信息,可分析表层沉积物中重金属的可能来源。

图4 各重金属元素的三维因子载荷

表5 不同重金属含量的主成分分析计算结果

PC1方差贡献率为41.059%,其特点表现为Cr具有最高正载荷(0.924),正载荷较高的还有Cu和Zn,各因子间的Pearson相关性分析显示,Cr和Cu(r=0.702)、Cr和Zn(r=0.600)、Cu和Zn(r=0.481)元素在0.01水平双侧显著相关,即这些重金属元素可能具有相同的来源。具体来说,Cr主要来源于采矿活动和工业污染物,经陆源排污随着河流输入海洋[30],Cu和Zn主要来源包括工业污染、冶金、陆地土壤或岩石风化产物[31]。因此,方差贡献率最高的PC1可以说明工业污染物、陆源排污产生的外源污染对沉积物中重金属来源的贡献。

PC2方差贡献率为18.804%,其中Pb正载荷最高。海洋中的铅主要有火山爆发、森林火灾等自然现象,及人类活动产生的铅排放后经大气沉降进入水体[32-33]。因本研究围绕工业污染严重的珠江口外海进行,除此之外海域沉积物Pb含量的高值区位于珠江口航线以南,该航线海上交通运输频繁,来源于海上交通排污的可能性较大。在PC2中处于正载荷的还有As和Cd,相关性分析显示Pb与As(r=0.323)、As与Cd(r=0.527)、Pb与Cd(r=0.283)在0.01或0.05水平上双侧显著相关,As在自然环境中极少存在,受煤渣排污、农药、化肥等影响较大,Cd也是矿物复合肥如磷肥的主要成分,说明PC2除了来源于海上交通运输,陆源工业、农业污染经大气沉降也是研究海域表层沉积物中重金属的重要来源。

PC3的方差贡献率为14.400%,其中Hg正载荷最高,Pearson相关性分析显示Hg与其他6项重金属因子无显著相关性,说明Hg的主要来源不同于其它重金属。Hg易与有机质发生络合反应,生成沉积物中的有机络合物[34],郑江鹏等(2017)发现Hg与有机质TOC在0.01的水平上存在显著相关性[35],李玉等(2006)研究显示有机质降解而伴随的金属离子的释放是海水表层沉积物中重金属Hg的来源[24],说明PC3主要表征有机质降解的内源污染对研究海域表层沉积物的影响。

2.6.2 Cd潜在生态风险分析 根据Häkanson(1980)对多个研究海域7种重金属毒性的综合评价,重金属元素毒性大小依次为Hg>Cd>As>Pb=Cu>Cr>Zn[14],本研究结果与之基本一致,表现为Cd>Hg>As>Pb>Cu>Cr>Zn,但本研究中Cd的潜在生态风险高于Hg。Cd元素的毒性仅次于Hg,是一种生物非必需的毒副作用很强的元素。研究表明,Cd在海洋中极易富集于生物体内,进而通过海洋食物链进入人体影响人类健康,对海洋生物生长和人类都存在严重威胁[36-37]。本研究中Cd的潜在生态风险大体呈现自东向西递增的趋势,研究海域西部Cd的潜在生态风险系数均值达到中等潜在生态风险,此外有研究显示我国多处海域均存在类似Cd潜在生态风险偏高的情况[38-39]。因此有必要加强珠江口外海陆架海域尤其是研究海域西部沉积物中Cd的监测频率和预警,以避免对海洋生态系统造成更大危害。

3 结论

通过对珠江口外陆架海域表层沉积物重金属潜在生态风险评价及来源分析研究,获得如下结论:

(1)研究海域表层沉积物中7种重金属含量以单因子指数评价均符合海洋沉积物质量一类标准;采用地累积指数评价结果则显示研究海域西部As和Cd部分站位受到轻微污染;RI分析结果显示所有站位均属低潜在生态风险,但西部RI值高于东部;研究海域表层沉积物重金属单因子潜在生态风险由高到低为Cd>Hg>As>Pb>Cu>Cr>Zn,西部表层沉积物Cd含量达到中等潜在生态风险水平,且西部表层沉积物粘土含量相对较高。

(2)表层沉积物重金属含量受人类生产活动影响较大,Cr、Cu和Zn具有相近来源,主要为工业污染物、陆源排污产生的外源污染,Pb、As和Cd元素来源相似,来源于海上交通及陆源工业、农业污染经大气沉降产生的污染,Hg来源不同于其它重金属元素,可能源于有机质降解产生的内源污染,实际来源有待进一步调查与验证。