人权保障视角下寻衅滋事兜底条款的合宪性解析⋆

2021-08-16梁洪霞

梁洪霞 王 芳

(西南政法大学 行政法学院,重庆 401120)

一、“韦我独尊案”引发的“寻衅滋事”争议

2019年8月,广西柳州市柳江区拉堡镇一名韦姓男子因将儿子户口本上的名字P成“韦我独尊”发至朋友圈,柳江警方以韦某“虚构事实,哗众取宠”的行为触犯《中华人民共和国治安管理处罚法》(以下简称《治安管理处罚法》)第26条第4项“其他寻衅滋事行为”,对其处以行政拘留5日的处罚。

此事一出,一片哗然。有人认为柳江警方的处罚符合法律规定,户口登记簿是我国公民的重要证件,韦某P图并未注明“本图为虚构”字样,造成大量转发炒作,实为哗众取宠,虚构事实,造成恶劣影响,扰乱公共秩序,且损害了国家权威性和公信力,构成寻衅滋事;而持相反意见的人认为警方的处罚行为并无充分的依据,韦某只是将照片P图并未实际伪造户口本原件,在朋友圈传播并未造成一定的社会危害性,其行为纯属自娱自乐、戏谑调侃,抑或是恶作剧,警方在查证户籍系统中并无“韦我独尊”后对其行政拘留5日的处罚过于严苛。

笔者认为,将有可能危害社会公共秩序的行为作为治安违法加以惩戒无可厚非,但仅仅依据“其他寻衅滋事行为”这一兜底条款草率地将韦某的行为定义为治安违法并给予五日拘留,这样做有可能对公民依据宪法而享有的言论自由造成一定程度的限制。长此以往,岂非公民可能发表的任何言论稍不注意都有被处罚的风险。言论自由是公民基本权利体系中的一项核心权利,更是人权的重要组成部分,是彰显人权价值的重要权利类型。尽管公民基本权利存在界限,但国家对于基本权利的任何限制都必须具有宪法依据,否则就会造成对公民基本权利的过度限制,如果国家权力得不到有效制约,就有可能肆意干涉到人权。因此,对于本案的分析不应局限在对韦某的处罚是否过重,而应将目光回溯到《治安管理处罚法》规定的寻衅滋事条款的解释和该条款是否符合限制公民基本权利的宪法要求。实践中,作为治安违法的寻衅滋事因其表述方式的不确定性而备受诟病,学界与实务部门对于寻衅滋事的理解也存在较大分歧,这给公民基本权利的保障造成了巨大的漏洞。对寻衅滋事行为的解释,不仅是行政法规范体系内的问题,也是宪法上的基本权利问题。基本权利不仅是公民请求救济的主观权利,更是指导一切法秩序的客观价值秩序。因此,对韦某案的分析,必须诉诸宪法基本权利的论证,从根本上解决《治安管理处罚法》第26条第4项之存废问题。

二、韦某的行为落入宪法保护的言论自由条款

基本权利的保护范围,也就是基本权利的调整领域或规制范围。只有落入基本权利的保护范围内,个人行为才构成基本权利的形式,才受宪法保障。若公权力对公民落入基本权利保护范围的行为进行干预,便有可能产生基本权利的限制问题,从而才能展开基本权利限制的合宪性审查。就本案而言,首先要确定韦某的行为应该属于哪项基本权利的领域。本案中,韦某的行为主要表现为对公民重要身份文件的照片进行修图,并上传至朋友圈炫耀引起热议。社交网络上所谓的“发表动态”,以及对某些话题的转发、评论,貌似符合言论自由的构成要件,即采用一定的手段发表自己的思想、意见和见解的自由,但韦某的言论表达属于一种“不正确的言论”和“私人言论”,与传统上作为监督国家公权力的“监督权”性质有较大差别。因此首先要讨论的问题是:不正确的言论和私人言论是否受到我国宪法言论自由条款的保护呢?

(一)言论自由是否保护“不正确的言论”

言论自由的含义是指自愿表达观点以及听取和接受他人意见的自由,密尔在《论自由》里说过:“言论自由的核心在于接受和表达意见的自由。”①斯图亚特·密尔:《论自由》,程崇华译,商务印书馆,1982,第59页。德国“纪念鲁道夫·赫斯集会案”中,联邦宪法法院在判定“否定纳粹屠杀的言论是否属于言论自由的保护范围”时对宪法是否应该保护“不正确言论”进行了详细阐述,“思想受到基本权利的保护,而不管思想的表达有无根据、是否理性、有无价值、危险与否。”②张翔主编《德国宪法案例选释义第2辑》,法律出版社,2016,第247页。也就是说,对于个人主观形成,以发表自己意见或者评价他人意见的形式进行自由表达和传播的权利,德国基本法第5条第1款的态度是肯定的,对言论自由的保护,不涉及正确与否的问题。我们应该先把这种思想及其表达作为言论自由问题来考虑,在基本法原则上保护一切言论这一前提下,再去考虑对这种言论的限制及限制的正当性。

我国宪法第35条是我国公民享有言论自由的依据。在现代民主与法治社会里,言论自由是现代社会公民参与政治生活的基本要素,每位公民都平等享有表达意见的权利,只有经过交流和碰撞,公民才能形成自己独立的判断。只有通过自由讨论才能形成部分社会共识,即所谓的公共理性;而言论自由则是产生公共理性的制度平台①张千帆:《刑罚适用应遵循宪法的基本精神——以寻衅滋事的司法解释为例》,《法学》2015年第4期。。同样,我国在全面深化改革的过程中曾提出“开展广泛协商,构建自由交流平台,建立协商民主体系”。显然,任何形式的协商都要以保障言论自由为前提,言论自由应当允许“不正确的言论”的存在,对于某些可能是错误的言论或者思想,公权力应予以足够的包容,不正确的言论也有其存在的价值,依赖充分的言论自由,公共决策与治理才能减少失误,协商民主和善治才能落到实处。另一方面,可以通过我国宪法第2条对言论自由进行体系解释,即一切权力属于人民,由人民行使,人民是中华人民共和国权力的来源。结合1982年宪法起草的时代背景,该部宪法的宗旨应是最大限度地保障公民言论自由,即,在人民之外的少数公民发表的与多数人主流价值观不相符的“不正确言论”也受到同等保护。②杜吾青:《言论自由与警察执法之合宪性控制——“延安李某朋友圈辱警案”合宪性分析》,《东南大学学报(哲学社会科学版)》2018年第3期。

(二)言论自由是否保护“私人言论”

美国学者亚历山大•米克尔约翰在其《表达自由的法律限度》一书中提出了代表性的公私言论二分法。③亚历山大•米克尔约翰:《表达自由的法律限度》,侯健译,贵州人民出版社,2003。公言论通常是指公共言论,即与公共利益、政治权力有关的言论。相反,私人言论则无关政治生活,无关公权力的运行。根据言论的分类,对言论自由的保护模式也有所不同。以宪法和法律是否将言论区分为公私言论并予以差别对待为标准,可将言论自由的保护模式划分为“差别保护”模式和“一体保护”模式。④马得华:《我国宪法言论自由条款类似于美国宪法第一修正案吗?》,《比较法研究》2016年第4期。前者是将言论区分为公共言论和私人言论并予以不同程度的保护。公共言论对于公共治理的重要性、面对政府时的脆弱性,需宪法予以严格保护,即对公共言论予以更高程度的保护。⑤姜峰:《言论的两种类型及其边界》,《清华法学》2016年第1期。“一体保护”是指,不区分公共言论和私人言论,对所有的言论一视同仁。

德国联邦宪法法院在“吕特案”中明确了公民基本权利的第三人效力说。在德国法秩序中,一切国家权力都应受到基本权利直接的约束,同时,作为一种客观价值秩序,基本权利的影响可以辐射到纯粹的私人领域。⑥张翔:《德国宪法案例选释(第1辑)基本权利总论》,法律出版社,2012,第70页。而我国宪法理论与德国稍有不同,我国宪法突出其根本法、母法地位,并没有严格按照公法和私法的属性进行分类,因此也没有严格区分公民基本权利的对公和对私领域,而是采取一种同等保护的模式。⑦蔡定剑:《关于什么是宪法》,《法学》2002年第1期。我国宪法第51条⑧我国宪法第51条规定:“中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。”明确了基本权利这一“对私”功能,即宪法不仅承担着合理界分公共利益与个人利益的功能,还承担着个人利益之间博弈的功能。不仅第51条明确了公民基本权利在私人领域的效力,其他具体条款也有明确规定。例如我国宪法第36条第2款,第40条,第41条第2款等。

我国宪法第35条抽象和概括地规定了公民享有言论自由,虽未明确指出保护私人言论,但根据宪法的精神以及私人言论在国家和社会生活中的重要价值,宪法第35条理应包括公共言论和私人言论。我国很多法学教材直接将言论自由阐释为一种政治言论自由①吴家麟主编《宪法学》,群众出版社,1983,第367—368页。,这一观点甚至成为了中国宪法学界相对主流的意见。但言论自由的意义不仅仅只局限在政治秩序的领域中,在比较宪法上,言论自由是政治自由同时也是精神思想自由的核心内容,其内涵应当随着社会的发展、人权观念的更新进行深化。②陈明辉:《言论自由条款仅保障政治言论自由吗》,《政治与法律》2016年第7期。言论自由属于天赋自由,是基本人权,是个人生存和发展的重要条件,将言论自由限定在政治领域是对宪法基本权利条款严重的限缩解释,是违背立宪主义价值的。即使要区分公私言论,二者也应当同时落入宪法言论自由的保护范围,而非将私人言论排除在言论自由范围之外。如此,才能符合我国宪法第33条第3款规定的“国家尊重和保障人权”原则。从公民个人角度来讲,日常生活中的言谈大部分属于私人言论,尤其是在人人皆可发声的自媒体时代,享有私人言论表达权是个人自治和个性发展的必要条件,因此,私人言论,或戏谑或娱乐,无论有无价值与根据,都应当落入言论自由保护范围。我国宪法对言论自由的保护属于“一体保护”模式,对于公共与私人言论一视同仁。

综上,我国宪法对言论自由的保护范围设定得比较宽泛。言论自由首先是一种价值判断,其所针对的对象和包含的内容并不是关键问题,它既可以指涉政治或者非政治的话题,也可以是公共或者私人性质的事项,它既可以是理性的也可以是非理性的,既可以是有价值的也可以是无价值的。就韦某案来说,韦某自我决定言论的内容以及发表的形式,将P图后的户口簿居民信息页发在微信朋友圈中,引起一定范围内的传播,其言论内容虽基于虚假、编造的事实,在网络上发表虽带有虚荣、戏谑调侃,自娱自乐性质的言论,但从整体看属于思想的表达和情感的宣泄,可以落入言论自由的保护范围。

三、寻衅滋事兜底条款涉及宪法保护的言论自由

(一)何为寻衅滋事

汉语里的“寻衅”通常指故意挑衅找事③中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》(第6版),商务印书馆,2012,第1484页。,“滋事”是指惹事,制造纠纷。④同上书,第1722页。法学上将二者合为“寻衅滋事”,表示一种常见的社会危害行为,按照其危害程度的不同,分别列入我国《治安管理处罚法》第26条和《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第293条当中,成为一种违法行为和犯罪行为的名称。那么何谓法学意义上的“寻衅滋事”?有学者认为,寻衅滋事是指一人或者多人在公共场所无事生非,起哄捣乱,或者无故殴打他人,肆意挑衅,破坏公共秩序的行为。⑤高文英,赵凯:《寻衅滋事行为与寻衅滋事罪的竞合与衔接研究》,《河南警察学院学报》2018年第2期。突出了公共场所特性;还有学者是从《刑法》中的寻衅滋事罪名来解释《治安管理处罚法》中的寻衅滋事违法行为的,认为凡是不构成刑法寻衅滋事罪名的,就可纳入《治安管理处罚法》进行处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》(2013年7月22日起施行)第1条⑥《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》(2013年7月22日起施行)第1条的规定:“寻衅滋事行为是指行为处于寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等内心驱动,无事生非,肆意挑衅,采用随意殴打他人,追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物等方式实施滋事活动,扰乱社会秩序的行为。”对寻衅滋事行为进行了界定,阐明了行为人的主观要件、客观要件和侵犯的客体。由此可知,寻衅滋事行为最大的共同点是行为人的主观心理要素,有的是为了逞强炫耀,显示威风;有的是为了开心取乐,寻求刺激,获取某种精神上的满足,概括来说就是寻求刺激,发泄情绪,逞强耍横。①张明楷:《寻衅滋事罪探析(上篇)》,《政治与法律》2008年第1期。

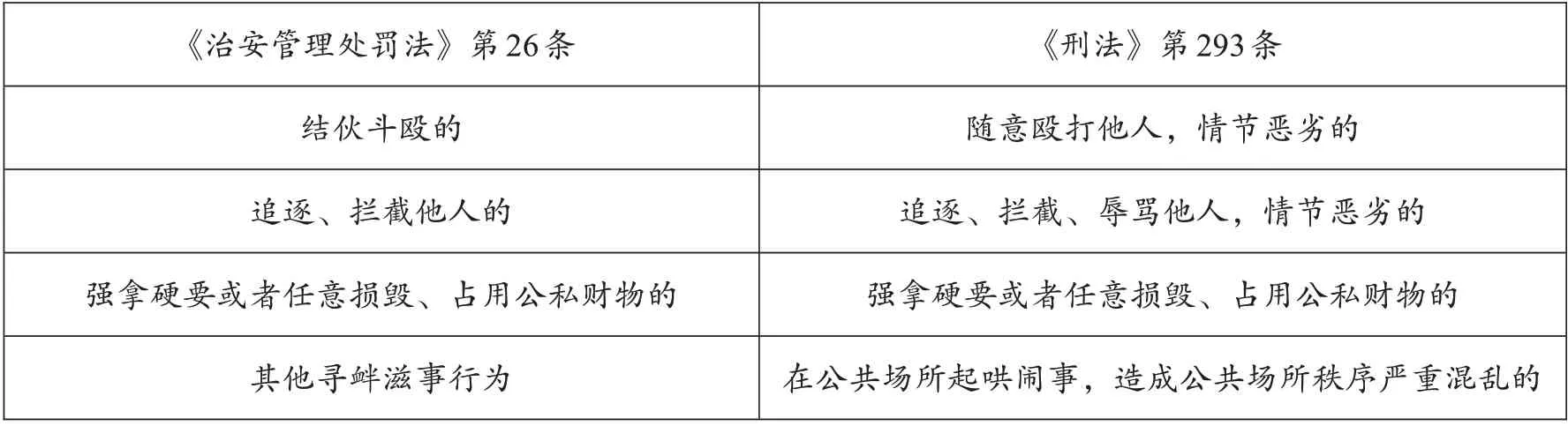

一般认为,《治安管理处罚法》第26条和《刑法》第293条本应是协调承接关系,但司法实践中二者间并非毫无缝隙可言。(见表1)两部法律在寻衅滋事行为的表现形式上存在一定的竞合,二者的前三项行为本质上基本无差,刑法通过“随意”“情节恶劣”等价值判断词语进行了程度上的限定。②冯燕:《“其他寻衅滋事行为”的认定——以法院裁判为视角》,《山西财经大学学报》2019年第4期。但《治安管理处罚法》第4项以“其他寻衅滋事行为”兜底,而刑法规定“在公共场所起哄闹事”,很明显,寻衅滋事治安违法行为的范围要广于犯罪行为。

表1:治安违法与刑事犯罪的寻衅滋事行为对比

(二)寻衅滋事治安违法行为的规范分析

从法条表面看,寻衅滋事规定了四种治安违法行为,前三项行为为明确列举式,第四项为兜底条款。《治安管理处罚法》第26条规定的前三项寻衅滋事行为是类型化程度较高的行为。斗殴,追逐、拦截,以及强拿硬要和任意毁损、占用,就这三类客观行为本身而言,彼此之间行为类型跨度较大,缺乏密切的关联性。但可以注意到,第26条位于《治安管理处罚法》第二章第一节“扰乱公共秩序的行为和处罚”,表明寻衅滋事属于扰乱公共秩序的行为。列举事项中,第一、二项属于侵犯人身权利的违法行为,“殴打他人”和“追逐、拦截他人”保护法益分别是个人的身体安全和自由行动权。第三项属于侵犯财产权利的违法行为,“强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物”保护法益是公私财产。兜底条款并没有限定行为侵犯的公民权利属性,也没有限定侵犯公共秩序的具体领域,呈现出一种“开放式”的状态。公共秩序作为寻衅滋事行为保护的法益,对于“其他寻衅滋事行为”是具有决定作用和制约作用的。但公共秩序的界定较为复杂,其内涵范围涉及宽泛,包含社会生活各方面。因此,有必要对公共秩序作进一步的表述。

公共秩序是一个十分抽象的概念,刑法学界的主流观点强调公共秩序的公权力主导特征,认为公共秩序是“统治阶级赖以生存的并依靠制定或认可的法律制度、社会公共道德规则、风俗习惯来建立和维持的包括社会生产、经营、管理、生活等方面在内的有条理的正常的社会运行状态。”③孙万怀、卢恒飞:《刑法应当理性应对网络谣言——对网络造谣司法解释的实证评估》,《法学》2013年第11期。通俗地讲,公共秩序是指为了维护社会公共生活所必需的秩序,包括社会管理秩序、工作秩序、交易秩序、公共场所秩序等,属于复合的上位概念。可以看到,公共秩序内涵包容性宽泛,其下位概念也存在一定程度上的重合。但也有学者对此进行了适当区分,社会管理秩序和社会公众秩序属于公共秩序的主要维度。①马路瑶:《编造、故意传播虚假信息罪中“严重扰乱社会秩序”的认定标准探析》,《西部法学评论》2019年第3期。社会公众秩序与人们日常生活休戚相关,通常包括的工作秩序,生产、生活秩序,公共场所秩序等。社会管理秩序则具有了国家公权力运行和管理的意味,包含社会秩序与管理秩序。其中社会秩序是与政治、经济、文化相对应的概念,需由国家宏观调整;管理秩序是指国家公权力具有国家对社会秩序进行管理的内容。应当指出的是,一种秩序的存在无法脱离社会公众与国家管理两个要素,二者始终处于一种相互融合的状态。换言之,任何社会秩序都不是自发的、原始的秩序,其中必然包含了国家的管理性;同样,社会秩序是国家管理活动的对象。②陈兴良:《寻衅滋事罪的法教义学形象:以起哄闹事为中心展开》,《中国法学》2015年第3期。

通过以上界定,可以说,《治安管理处罚法》第四项“其他寻衅滋事行为”是指个人基于寻求刺激,发泄情绪,逞强耍横的心理,实施的排除前三项行为外具备“无事生非、肆意挑衅”特征,并侵害到社会公众生活秩序和国家公权力运行和管理秩序的行为。

(三)实践中认定“其他寻衅滋事行为”的类型

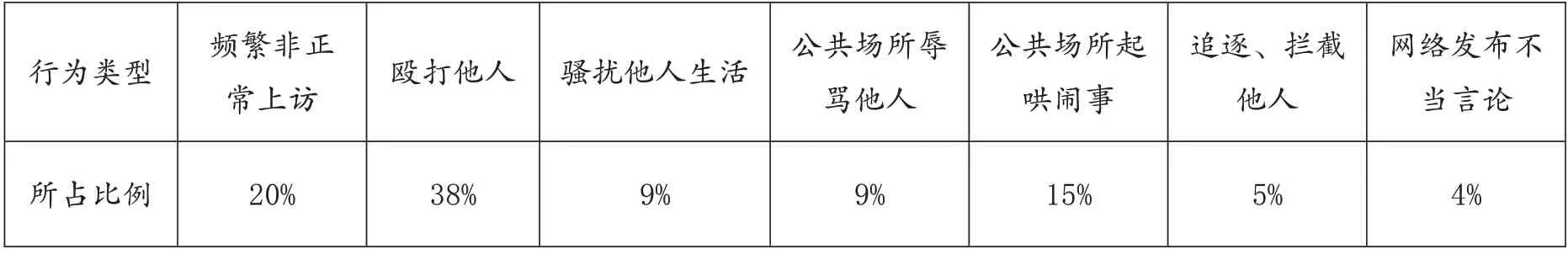

承上述,个人行为是否落入“其他寻衅滋事行为”需要从多方面进行衡量,但司法实践中,警方执法的惯性思维常常将现实生活中五花八门的行为认定为寻衅滋事行为。通过“无讼案例网”搜索案例,以“寻衅滋事”“行政”为搜索条件,共出现7315个案例。选定关键词“治安”,则共搜索出318个案例来,以相关性为标准对此期间的案例进行排序,选取前60个案例为样本,对“其他寻衅滋事行为”可能存在的行为形态进行整合,以统计寻衅滋事的行为方式(见表2)。

表2:司法实践中认定的寻衅滋事行为类型

通过对相关案例的整合分析可以得知以下几点:第一,从涉及的寻衅滋事行为中,“拦截、恐吓他人”属于《治安管理处罚法》第26条中明确规定的行为类型,“殴打他人”严格来说并不属于治安管理处罚法中的“结伙斗殴”,其他几类就更不属于明确规定的寻衅滋事行为,但其依据的法条均为第26条第四项的“其他寻衅滋事行为”。第二,人民法院与行政机关在认定当事人的行为属于其他寻衅滋事行为时并未进行深入的分析,对于当事人的行为何以构成寻衅滋事也不存在过多的解释,在认定标准上并未审慎衡量,实践中的适用仍然是模糊不清。第三,表格是在现存有关寻衅滋事认定的行政诉讼中进行整合,但实践中还有大量类似案例并未上升到法院审判的程度。如网民李某因不满交警罚单在朋友圈发布辱骂交警言论被公安机关行政拘留,沈阳女子郭某通过微博举报沈阳市主要领导滥用职权涉嫌寻衅滋事被行政拘留,在抗战遗址着日本军服拍照等等,上述行为是否满足寻衅滋事行为的特征,是否实际扰乱到公共秩序,不得而知。公安机关以及人民法院认定当事人的行为属于寻衅滋事治安违法行为的逻辑十分简单,情节危害性不大,不构成犯罪,由公安机关给予治安管理处罚。换言之,一个行为若不构成寻衅滋事罪,其必然落入治安管理处罚的范围,这样的逻辑不仅表现在上述两款法律条文中,更反映在实际案件中。而寻衅滋事罪在刑法领域本就具有“口袋罪”之属性,作为治安违法的寻衅滋事不免掉入“口袋中的口袋”的尴尬中,而这可能为公权力侵犯公民基本权利提供了法律依据。

近几年因寻衅滋事被处以行政拘留的案件中,包括了大量“因言获罚”案例。当事人在网络上发表了不适宜的言论,或批评性表达,或戏谑调侃,或自娱自乐,最后被确认为寻衅滋事,扰乱社会秩序的违法行为。本案中韦某的行为便属于一种基于炫耀虚荣心理的戏谑调侃。《治安管理处罚法》之“其他寻衅滋事行为”,包含公民因发表“寻衅滋事型”言论导致扰乱社会秩序的行为。公民言论自由并不是绝对的,宪法授权立法机关因“维护社会秩序”这一公共利益需要而对言论自由进行限制。问题在于,实践中“寻衅滋事型”言论是否构成损害“社会秩序”,需要进行个案分析。

四、以“其他寻衅滋事行为”处罚韦某属于适用法律错误

柳江警方以韦某“虚构事实,哗众取宠”为由,认定韦某的行为造成恶劣影响,扰乱公共秩序,且损害了国家权威性和公信力,因此构成寻衅滋事。笔者将从以下两个角度对韦某言论是否破坏公共秩序,损害公共利益进行剖析。

1.微信朋友圈的“公共场所”性质

随着信息技术的发展,言论自由的表达已经不再单纯局限于报纸、书籍等传统方式,互联网的出现,不仅每天都在改变着我们的生活、学习,同时,也使得言论表达突破了原有的传播速度和影响范围,很容易造成对公共秩序的扰乱。2013年9月,最高法院和最高检察院发布司法解释,将刑法适用扩大到利用网络实施寻衅滋事罪。①2013年9月,最高法院和最高检察院发布《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》,规定了“利用信息编造虚假信息,或者明知是编造的虚假信息,在信息网络上散布,或者组织、指使人员在信息网络上散布,起哄闹事,造成公共秩序严重混乱的,以寻衅滋事罪定罪处罚。”基于刑法与治安法之间不构成犯罪则给予治安处罚的逻辑,《治安管理处罚法》也自然吸收了网络言论可能构成寻衅滋事扰乱公共秩序这一情形。前述提到,公共秩序通常是指为了维护社会公共生活所必需的秩序,其中也包括了公共场所秩序这一要素。那么问题就在于我们能否把“网络”简单的归属为“公共场所”?肯定者认为,基于网络空间的信息交换之速度与传播范围之广泛界定为公共空间具有逻辑正当性和必然性,网络并非“法外之地”。此说似乎问题不大,无论是现实言论还是网络言论,若确实造成了“扰乱公共场所秩序”,应当承担相应责任。但问题在于如何界定“扰乱了公共场所秩序”,尤其是网络作为“公共场所”的秩序。当然也有人持否定意见:公共场所必然是由公开的实际场地和能够自由出入的不特定公众组成,而“网络空间”是一种虚拟存在,属于公共空间,但公共空间不等于公共场所,那么“网络空间”中所谓的“寻衅滋事”并不会对现实社会产生实际损害。如,刘艳红教授就认为将网络空间解释为公共场所是在不断冲击依法治国的罪刑法定原则。②刘艳红:《网络时代刑法客观解释新塑造:“主观的客观解释论“》,《法律科学》2017年第3期。

笔者认为,对于网络空间是否属于“公共场所”的问题不能一刀切。于志刚教授认为,公共场所应当是公开而非封闭的,对于封闭、半封闭的网络空间就难以定性为公共场所。③于志刚:《“双层社会”中传统刑法的适用空间——以“两高《网络诽谤解释》的发布为背景”》,《法学》2013年第10期。笔者认为,必须对网络空间进行合理的划分,在本案中,可以根据不同的网络软件性质对网络空间是否属于公共场所进行划分。例如,微博是一个具有开放性的自媒体,任何人可以分享资讯供不特定的人查看,这样一种模式,已经相当于报纸等传统媒体,从而具有了“公共场所”的性质;而微信是朋友之间的即时通信工具,“朋友”便限定了影响范围的可操控性。“朋友圈”虽然具有转发传播功能,但其散播范围也只限于特定私人之间的非开放圈子,不适宜将其认定为公共场所。就本案而言,韦某微信朋友圈的浏览者必须是韦某的朋友,是其在社会生活中添加,能够查看其发布任何内容的对象。这样一个对象范围,很明显是有限的,能够进一步缩小的,其能够造成的社会影响也是可控的。另外,微信账号属于私人所有,其功能在于个人能够基于社会交往的私密性和对查看者的熟悉度不必自我约束地发布和分享言论,在没有造成扰乱公共秩序的前提下,国家公权力不能随意介入这样一个自由范畴。本案警方将韦某在朋友圈发布言论的行为认定为“扰乱公共秩序”是公安机关未结合实际情形机械化适用司法解释的结果。因此,若韦某言论未涉及损害其他“公共秩序”领域,寻衅滋事兜底条款对其言论的限制就具有宪法瑕疵。

2.韦某言论是否损害社会管理秩序

韦某的P图对象不是普通的照片,而是作为公民重要身份文件的居民户口簿人口登记卡。从行政法的角度而言,户口簿属于行政机关基于国家公信力而对公民身份或法律关系所做的具有权威性的行政确认。①赵宏:《法治的细节——“没事找事就是寻衅滋事?”》,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_4324135,最后访问日期:2020年3月5日。警方认为,韦某P图并进行传播的行为容易使其他公民认为国家行政机关对该虚假事实进行了认可和登记,该行为是对国家公权力的冒犯和对国家权力机关权威性的挑战,影响了国家公权力机关的管理秩序。根据前述对公共秩序的阐述,社会管理秩序属于公共秩序的一个维度,包含了国家管理性的特征。本案中,国家行政机关对于公民姓名权的登记和确认便属于社会管理秩序的范畴。那么问题就在于,韦某的行为是否对国家管理秩序造成了影响?

笔者认为,司法实践中,不乏通过网络空间传播虚假信息,对国家机关形象造成负面影响,从而严重扰乱社会秩序的实例,如传播虚假警情或者灾情、编造虚假图片和文字等。网络空间的虚假信息由于具有图片、文字、视频等外观真实性,确实具有导致社会恐慌、影响国家机关公信力的可能性。但是,公安机关在对行为人进行处罚时,应当审慎辨析该言辞本身违法的程度、对社会工作层面的影响以及对现实生活秩序、权力运行秩序的具体影响。只要行为并未构成“清楚与现存的危险”,就应该在国家容忍范围内。韦某虚构事实,P图炫耀固然有不可取之处,但警方通过查询户籍系统并未发现“韦我独尊”的存在,其现实影响并不存在。面对网友的转发、炒作,国家机关最明智的做法应当是出面辟谣,摆出事实,澄清事实。若大而化之地断定韦某言论损害了国家机关的形象,扰乱了公共秩序,显然夸大了虚假信息对社会运作的作用,也忽略了谣言产生、消亡的规律以及谣言传播中可以实现国家公权力与社会公众良性互动的客观规律。

值得提醒的是,警方或认为韦某之言论将会影响社会公众误认为国家行政机关对该姓名予以了登记与确认,从而影响社会公众“心理秩序”,进而造成国家管理秩序、公共秩序的混乱。但如何认定韦某言论确实影响到了社会公众存在疑问,我国在刑事相关司法解释②最高人民法院、最高人民检察院发布的关于《关于办理利用信息网络事实诽谤等刑事案件适用的法律若干问题的解释》。中规定了“转发超过500次”即被视为《刑法》第246条第1款所规定的“情节严重”情形之一,便是考虑到这一点,韦某受到处罚的原因之一也是由于上传的图片被传播到网络,引起大量转发。但是,笔者认为,“转发超过500次”本身就存在不合理之处。网络世界容纳万千,信息传播飞速发展,任何一个人都可以申请账户进入互联网,可以在任意时间、任意地点随意进入或者退出各种网络平台,自主获取信息,与家人或者朋友分享、传播讯息。如今营销号、水军肆虐,转发量并不能说明获取相关信息的人受到了虚假网络信息的影响和误导,甚至其中也包含了误点、误操作的可能。因此,排除公众的认知能力,僵硬地以阅读量、转发量、评论量来衡量编造、传播虚假网络信息行为的社会危害性,忽略了互联网数据的不确定性,是一种忽视网络社会流动性的思考方式。①戴锦澍:《编造、故意传播虚假信息罪的处罚基础——检视“严重扰乱社会秩序”认定标准》,《公安学刊(浙江警察学院学报)》2019年第5期。

基于上述,警方认定韦某言论扰乱社会公共秩序是有待商榷的。公民具有发表不正确言论的自由,国家公权力机关要给予最大限度的容忍。类似于“哗众取宠式言论”,并未损害公共利益,国家机关大可不必恐慌或介意,不应该纳入“其他寻衅滋事行为”中。我国实务部门扩大解释了“其他寻衅滋事行为”的标准与范围,错误的将韦某案中的哗众取宠式言论,认定为危害社会秩序的“其他寻衅滋事行为”,属于适用法律错误。

五、寻衅滋事兜底条款不符合宪法“明确性原则”

随着夜警国家向福利国家转变,人权观念的日益更新,法律保留原则也从限制行政权发展到防止立法者恣意限制公民权利与自由。所谓“法律的明确性原则”即是源于法治国家原则中的法律保留原则,指的是立法机关限制公民基本权利的相关法律的内容、目的、范围和具体规范措施等必须非常明确具体,能够有预测可能性,公民据此对自己的行为能预见相应法律后果。“由于所有的法律保留都只授权立法者来限制基本权,所以在这种情况下,确定基本权的界限便是立法者的任务,立法者必须准确地界定每一项前提条件,以使限制之权限不会全部落入行政或者司法裁量手中。”②康拉德·黑塞:《联邦德国宪法纲要》,李辉译,商务印书馆出版社,2007,第273页。同样,我国现行立法法第6条③我国立法法第6条规定:“立法应当从实际出发,科学合理地规定公民、法人和其他组织的权利与义务、国家机关的权利与责任。”也为法的明确性原则提供了依据。因此,为了维持法律秩序的稳定,防止限制性规范内容过于模糊以及立法者恣意限制基本权利,法律保留原则除了要求限制基本权利必须由立法机关作出之外,也要求法律规范本身必须对限制事项作出详尽描述,使其可预见。

显然,治安违法寻衅滋事兜底条款对公民言论自由的限制是不符合明确性原则的。据前述,《治安管理处罚法》第26条第4项“其他寻衅滋事行为”是警方作出处罚决定的主要依据,且《治安管理处罚法》只有寻衅滋事违法行为条款带有兜底条款,其他都没有。根据明确性原则,《治安管理处罚法》必须对哪些行为应当受到处罚以及受何种处罚提前作出明确规定,从而确保该法律不至于过度限制公民基本权利,凡是《治安管理处罚法》并未予以规定的行为,不得随意处罚。反观第26条,“寻衅滋事”本身已经是一个充满不确定性的法律概念,第26条在列举典型的寻衅滋事行为之后附随“其他寻衅滋事行为”作为兜底条款,而对于到底什么是“其他”并无明确的解释,其模糊性使得公民无法预测自己自由权行使的边界,同时也为国家机关恣意侵害公民权利提供了形式上的正当依据。

尽管在实践中,司法解释承担了对兜底条款明确化的任务,但司法解释本身不应成为警方和法官的依据,而解释本身的事后性和抽象性对法律的可预测性也是一种挑战。刑事领域的寻衅滋事已有“口袋罪”之嫌,作为治安违法的寻衅滋事行为已沦为“口袋中的口袋”。最终导致的后果便是公安机关和人民法院在认定寻衅滋事行为时的惯性思维,在上述检索的大多数案例中,人民法院并未对为何将当事人行为认定为寻衅滋事作深入、透彻的分析,只要未上升到犯罪,扰乱了公共秩序,任何行为都有可能被冠以寻衅滋事。本案便是典型案例,韦某通过能够自我决定言论的内容和形式的个人微信朋友圈平台发布虚假的居民户口簿图片,其主观上的恶意以及社会危险性都不大,且并未损害公共利益,其行为可以说只是一场恶作剧,或者说是虚荣、炫耀的自我调侃,实在无法真正影响到公共秩序以及国家权力运行的公信力。韦某行使言论自由的行为应当在宪法的忍受范围之内,如果公安机关随意将此类行为认定为寻衅滋事并予以处罚,在一定程度上是对言论自由的过度限制。

六、余论

国家可以对公民基本权利加以限制,这一命题已经是宪法学界的共识,但是限制规范应是明确、具体的规定,这是法律保留原则、明确性原则的应有之意。《治安管理处罚法》第26条第4项“其他寻衅滋事行为”对言论自由的限制,确实存在一定的违宪嫌疑:第一,第26条第4项的规定过于模糊,违反了宪法要求的法律明确性则。第二,对于未损害公共利益的言论,以“其他寻衅滋事行为”加以规制,侵犯了宪法保护的言论自由。我国实务部门扩大解释了“其他寻衅滋事行为”的标准与范围,压缩了公民受现行宪法第35条保护的言论自由。立法中的“其他寻衅滋事行为”实际上包括了侵害公共秩序的表达言论,但此案并不属于这种情况。在现代法治国家,人权是法治的基本目标,言论自由的行使是实现人权的重要形式,“其他寻衅滋事”条款应当载明合法与违法的界限,否则必然导致公民与执法者在认识上出现重大偏差,造成韦某这种言论并未损害公共利益却遭过度限制的案例,违背宪法尊重和保障人权的初衷。

笔者认为,虽然概括性条款在法律规范中有其存在的必要性,但在寻衅滋事已然落入“口袋行为”的情况下,寻衅滋事治安违法行为以“其他寻衅滋事行为”条款兜底,其他行为更是极为模糊,这一条款对法律明确性原则加大了冲击,其结果只能是造成对宪法精神的背离。如何协调和解决寻衅滋事兜底条款和公民基本权利保障之间的冲突,本文有以下看法:

第一,坚定法的明确性原则,废除《治安管理处罚法》第26条。寻衅滋事治安违法行为设立的初衷应当是对情节轻微、尚不构成犯罪的寻衅滋事行为予以治安处罚,但现行刑法与治安管理处罚法并未实现一对一的衔接。值得注意的是,寻衅滋事本身即是一个充满不确定的法律概念,而《治安管理处罚法》第26条在列举典型寻衅滋事行为的同时,以“其他”这样的字眼兜底,是在既有的不确定性上再增加模糊性,在保障人权理念日益占据重要地位的今日,废除“口袋罚”,剥离不确定性,才能缓解基本权利限制规范的滥用。

第二,《治安管理处罚法》第26条前三项完全列举的寻衅滋事典型行为,完全可以纳入《治安管理处罚法》第三节“侵犯人身权利、财产权利的行为和处罚”中。结伙斗殴和追逐、拦截他人属于侵犯他人人身权的行为可与第43条进行整合,而强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物则可以与第49条合并,从而彻底地抛弃寻衅滋事“口袋罚”条款。