深度学习视域下高中语文课堂教学策略探究

2021-08-13余永聪

余永聪

摘 要 使学习从表层学习走向深度学习,以成长型、批判型、反思型等思维方式培养未来世界所需的创新人才,是当前教育改革的重要课题。而课堂改革作为教育改革的主阵地,深度学习视域下高中语文课堂教学的策略,更应值得探究。本文拟从“生成与聚焦,组合与分享,体验与实践,评价与反馈,感悟与思考”五个方面,试着对这一问题作一些阐述,期望对当下的深度改革有所裨益。

关键词 深度学习;高中语文;课堂教学;策略探究

一、 问题的提出

近年来,为了推进语文阅读教学的改革,我们细化了研究的范围,对高中语文课堂进行了深度研究。在这些过程中,我们发现了一个现实问题——课改十年来的语文课虽表面呈现出丰富多彩,百家齐放的盛况,但随着评价方式的改革(更加注重考查学习的思维能力,表达能力,迁移能力等),学生的语文核心素养、综合素质依然没有得到有效提高。我们通过课堂观察与统计发现,高中语文课堂教学还存在以下三个问题。

1.缺少对高阶思维的关注

在教学目标的确立与达成上,学生的高阶思维——分析、綜合、评价和创造,没有得到应有的关注。在课堂教学中,更多的关注了记忆、领会、运用三个层次的目标,貌似开火车,头脑风暴,做游戏,答题闯关等热闹的问答形式,实质上没有创设有深度问题来引领,学生深层思考没有解决学生的思维盲点,使高中语文课堂呈现出“假热闹”的现象。

2.缺少对整合知识的迁移

在教学内容上,往往是对单篇文章、单个任务、单个事件等进行分析,而忽视了根据题材内容、主题意义、流派风格、体裁结构等组成有机结合的教学内容。这样的教学,总是试图将原本复杂的语言情境变为简单化的情境,或者是脱离情境进行单纯性的知识教学,自然不能让学生获得结构化的知识,产生迁移。使高中语文课堂呈现出“浅思维”的现象。

3.缺少对评价方式的优化

评价形式单一,过于注重结果评价,纸笔测试,缺少现场观察、对话交流、小组分享、自我反思等评价手段,未能使评价在课堂教学全过程中进行持续关注。使高中语文课堂教学过程呈现出“空评价”的现象。

基于这样的问题分析,由此提出“深度学习视域下高中古诗词课堂教学的策略”这一研究点。

二、 概念界定

在本研究中,深度学习是一种高度沉浸、不断持续深化、不断扩展延伸的学习方式。深度学习的学习者是沉浸其中,精神高度集中,内心愉悦充实,处于一种“迷恋”和“忘我”状态,心理学上称之为“心流”(flow)或高峰体验(peak experience),因为沉浸其中,所以深度学习者常常忘记了时间和自身的疲劳,所以能够持续下去,乃至终身学习。深度学习是一种基于高阶思维发展的理解性学习,具有注重批判理解、强调内容整合、促进知识建构、着意迁移运用等特征。

三、深度学习视域下高中语文课堂教学的策略

1.生成与聚焦

如何上出一堂生动高效的课,最有效的办法一是调查,二是生成。只有提出合适的让学生感到挑战同时又不会因为过难而感到沮丧的问题,才会让课堂成为解决学生思维盲点的课堂。以必修一第一单元诗歌单元为例。首先教师发送学案,提出问题,进行前测:“单元中的四首诗分别表达了什么情感?你是从诗歌中哪里看出来的?”测试得知,学生对诗歌的理解存在四个问题:一是诗歌主题理解的单一化,二是表述语言的不准确,三是诗歌意象理解不到位,四是切入理解的方法不到位。然后,教师可以从单元内容整合入手,从《再别康桥》和《雨巷》入手,着力解决主题理解单一的问题,从《沁园春·长沙》入手,着力解决诗歌主题理解方法、表述准确与否的问题,从《雨巷》入手,着力解决意象问题,以《大堰河——我的保姆》《再别康桥》入手,解决关键词理解的问题。

在课堂教学中,教师一定要着眼于学生的原有认知,生成教学目标、内容、方式等,教师要从学生的角度出发,从教师的“位”转到学生的“位”,以学生的视角设计课堂;学生要根据教师的预设,在老师和同学的帮助下,生成自己的学习内容,方法等,从而变成学习的主体和课堂的主体,从学生的“位”转变为教师的“位”。如在执教《故都的秋》一课时,预设的教学目标是(1)梳理文章脉络,体味文眼“悲凉”。(2)理解槐树、枣、秋风、秋雨等意象的含义。教师在收集完学生的问题后发现,学生的主要问题集中在对文章重点语句和写作构思的理解上,如“作者为何不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平?只是为了想饱尝一尝这“秋”吗?”,“为什么要写‘都市闲人?”,“作者为什么对故都的秋情有独钟,愿意把寿命的三分之二折去换的一个三分之一的零头?”等问题。于是教师将教学目标定为:勾画出文中你喜欢的、或不能理解的句子,进行咀嚼品味,并写下批注。虽然预设的教学目标转变了,但是,生成了适合学生发展的教学目标,这样的课堂教学就会更加有效。

2.组合与分享

《易经》中提到:“二人同心,其力断金。”小组合作不仅可以有效地解决问题,还能培养学生的沟通交往能力,合作能力。但目前课堂中千篇一律的小组合作形式,其有效性值得拷问。英国思想家欧文曾说:“团结就有力量和智慧,没有诚意实行平等或平等不充分,就不可能有持久而真诚的团结。”这句话强调了合作的智慧性、平等性、持久性、真诚性。在深度学习课堂中,要着力于打造学习共同体,引领学生由“做题”转变为“做人做事”,使得学生的关键能力和核心素养得到提升。在此,主要探究三种学习共同体的打造。

(1)项目共同体

项目共同体是指学生以一项项目(学科内或跨学科)为主题,自愿组成项目学习共同体,并进行分工,合作学习。在项目共同体中,每位学生都有自己的项目任务,可以提高学习的参与性,增强学生的学习动力和信心。如项目“唐诗宋词中送别诗的情感特点探析”,实施流程如下:

如果要进一步深入学习送别诗,还可以跨学科组合项目,实施流程如下:

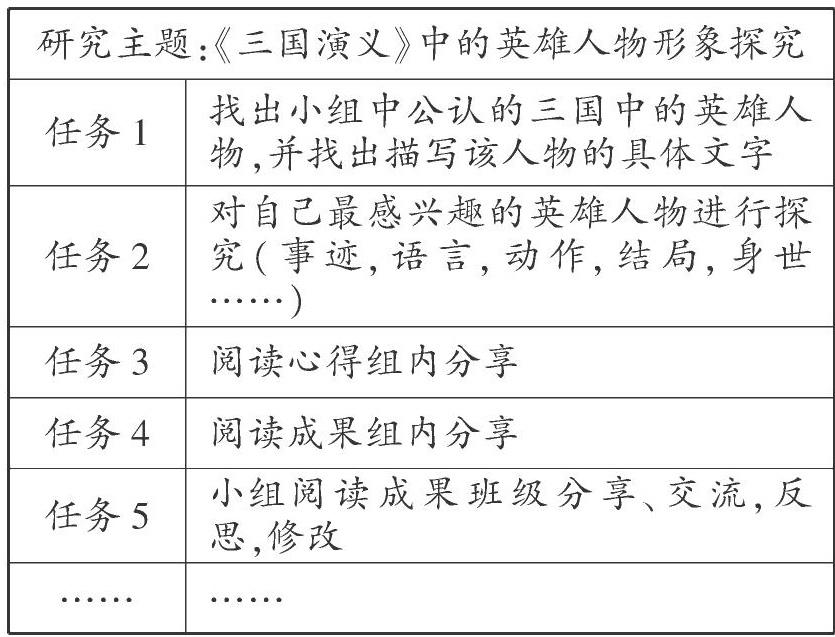

(2)兴趣共同体

兴趣共同体是指在班级中以某一兴趣为共同爱好作为组合基础,完成深度学习。如四大名著的阅读,喜爱《三国演义》《水浒传》的男生占大多数,喜爱《红楼梦》的女生占大多数,喜爱《西游记》的又是一部分。教师可以按照学生的兴趣爱好进行组合小组,然后完成小组学习。实施流程如下:

(3)持续性共同体

持续性共同体是指以语文课堂为载体,通过项目共同体和兴趣共同体磨合,从而组合成长期性、持久性、固定性的学习小组,时间一般是高中阶段的1-2年,持续性地引发学生的深度学习。

3.体验与实践

新课标提出:“语言建构与运用是指学生在丰富的语言实践中,通过主动的积累、梳理和整合,逐步掌握祖国语言文字特点及其运用规律,形成个体的言语经验,在具体的语言情境中正确有效地运用祖国语言文字进行交流沟通的能力。”在深度学习的语文课堂一定要联系学生生活体验,设计与课程内容相符的、高度真实性的问题情境,发布真实性学习任务,激发学生的求知欲和解决问题的动机,将课内知识与课外运用结合起来,让学生自己区解决问题,从而感受学习的意义和价值。如《劝学》一文,核心问题在讲比喻论证,可以在学完这节课后,设计这样一个真实性问题:“如果你有一位朋友得了‘手机依赖症”,请试着运用比喻论证法来规劝你的朋友要好好学习。”在执教的这堂课中,学生在运用中展现出了极大的热情,并且用批判性思维反驳规劝的同学,整个课堂碰撞出了思维的火花。

4.评价与反馈

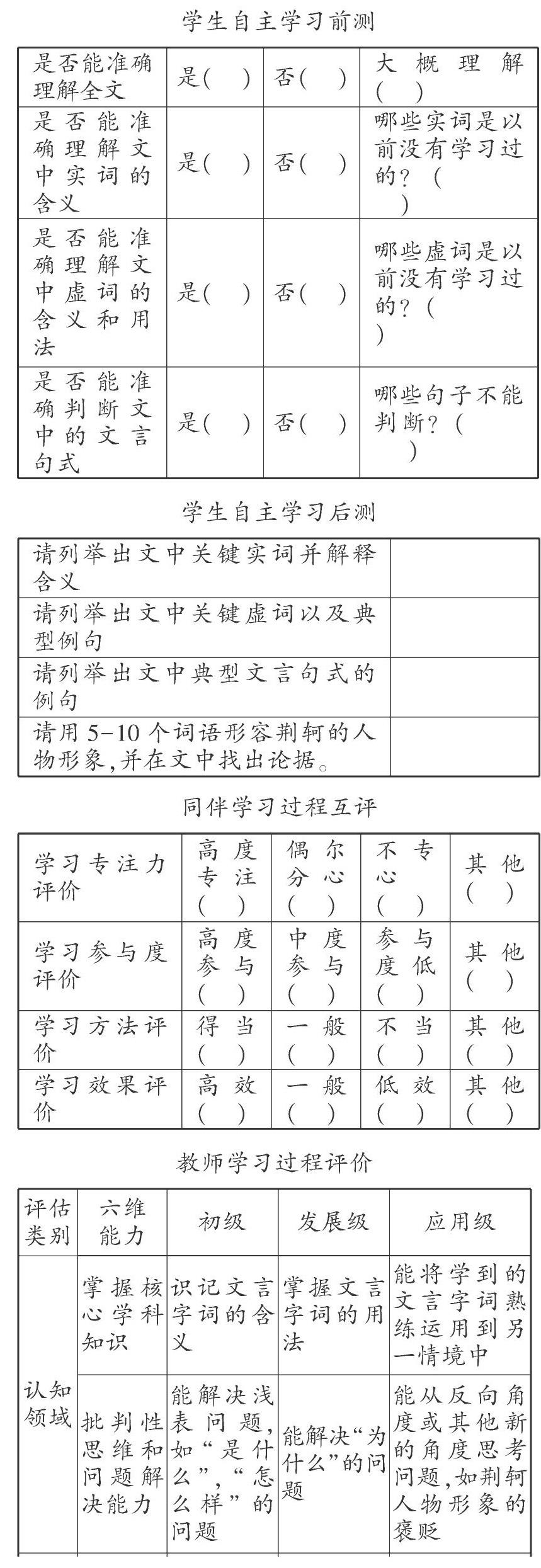

现行的语文课堂不是缺少评价,而是缺少评价的具体操作细则,不是缺少反馈,而是缺少及时持续的反馈。针对此现状,可在课堂中将定量评价与定性评价相结合,探索深度学习课堂的“三重”(重经验、重自主、重个性)持续评价体系。以《荆轲刺秦王》为例,实施流程如下:

5.感悟与思考

从语言文字之中去感受美。如何去感受?这是问题的关键。在时下的语文课堂中,时常会看见这样的情景:师生齐坐一堂,你一言我一语的讨论某首诗的意境,诗人是怎样的心情,描写了怎样的情景,那天天气怎样,那时的时代背景又怎样,等等;在学习某篇散文时,老师让同学们进行分组讨论,讨论这个句子采用了什么的句式,这里为什么又使用破折号,表达了作者怎样的思想情感……总之,一堂課四十分钟,总没有片刻的安静,课堂看似热热闹闹,但实际的教学效果又怎样呢?

我国的传统艺术创作非常重视对意境的创造,清代文学家王国维说:“有境界自成高格。”诗人作诗,画家作画,书法家写字等,都要讲求意境,有了深邃优美的意境,就赋予了艺术作品以生命力,使之具有感人至深的艺术魅力。而意境是主观情志(意)和客观风物(境)的统一,它要求欣赏艺术作品的主体进入并沉浸到情境中,与作者产生共鸣。教师应认真斟酌,“出让”一部分恰当的时间,让学生独立思考。如郁达夫《故都的秋》,这是一篇感情深厚,韵味深远的散文,既可以从作者的心理特点来剖析,又可以从文化角度来解读,还可以抓住“秋”的特色来入手,文学解读是有个性心理色彩的,教师就不应该仅凭一己之见,在课堂上滔滔不绝地解读文章的艺术特色,或让学生一味地讨论,而应大方地拿出宝贵的课堂时间,让课堂沉静下来,让同学们独个儿去品味,去沉浸在与作者真正地思想对话的世界中,才能真正地让学生产生独特见解,闪现灵性的火花,这样的语文课堂才是真正的深度课堂。

综上所述,“生成与聚焦”“组合与分享”“体验与实践”“评价与反馈”“感悟与思考”中,“感悟与思考”贯穿在整个语文课堂教学中。五个策略实现了从低阶思维(记忆、理解、应用)到高阶思维(分析、评价、创造)的过渡,可以有效解决现行高中语文课堂中出现的“假热闹”“浅思维”“空评价”三个问题。如下图所示:

深度学习,从横向来说,是为了解决在教学实践中存在的机械学习、知其然不知其所以然的浅层学习而提出的;从纵向来说,是指向学生的高阶思维的形成,指向立德树人和核心素养的形成。因此,深度学习视域下的高中语文课堂教学策略是指向实践问题和认知问题的解决而提出的,帮助教师转变教学观念,从教学的主导者转为学生学习的引领者,帮助学生学会学习,从解题到解决问题,从输入性学习到输出性学习,从有意思学习到有意义学习。

[作者通联:成都市大弯中学高中部]