以工程认证为导向构建工科专业课程体系

2021-08-09赵康培

赵康培

摘 要 工科专业定位和课程设置应以人才需求市场调研为基础,考虑专业办学条件与能力,体现学校办学特色。应用型人才培养要确保人文科学素养养成,突出工程意识和专业能力训练,做到人才培养过程与工程认证对接。课程体系重构应有明确的主线和方向,课程设置应服务于培养目标的达成,应突出专业特色内涵凝练,并在培养过程中逐一落实。以山东交通学院材料成型及控制工程专业为例,探索以工程认证为导向构建工科专业课程体系。

关键词 工程认证;工科专业;课程体系;材料成型及控制工程专业;工程实践能力;创新能力

中图分类号:G642.3 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2021)09-0064-03

0 引言

由教育部推动成立的应用技术大学(学院)联盟以服务国家创新驱动战略、引导地方高校转型发展为目的,按照“产业链、创新链和人才培养链”三链融合的要求,优化人才培养格局,加快高等教育结构调整,创新人才培养体制机制。山东交通学院作为首批应用技术大学改革试点高校和山东省高等教育应用型人才培养特色名校,2015年在先行试点基础上全面启动工科专业转型改革。正是在这样的形势下,山东交通学院材料成型及控制工程(简称材料成型)专业以培养学生工程能力和专业能力为目标,以工程认证为导向,探索创新型人才培养模式,以期在提升学生工程素质上有所作为。本文介绍专业在改革过程中的思路与做法,并重点围绕专业定位和理论课课程体系构建进行阐述。

1 专业定位

材料成型专业是在本科目录调整时将原铸造、锻压、焊接、模具、热处理等合并设立的新专业,目前开设该专业的高校有144所。山东交通学院于2004年申报专业并获批复,2005年开始招生,截至2020年已连续招生16届,毕业学生12届,为社会培养800余名模具和焊接类技术人才。当前,专业在校班级数为八个,在校生约300名。在15年的专业办学过程中,专业团队围绕人才培养的诸环节开展了富有成效的工作,专业建设与办学层次逐年提高,获得校级专业建设比赛第八名,在普通本科高校拨款定额改革专业划分中被界定为B类。

1.1 市场调研

广泛而富有针对性的专业调研是转型改革的基础,也是专业定位和课程体系构建的基石。专业开展面向模具、汽车、工程机械、船舶、轨道交通、3D等与交通装备制造业有关产业的专项调研,范围遍及东北老工业基地、环渤海经济区、山东半岛制造业基地、长三角及珠三角地区。通过调研,更加深刻地体会到企业一线对人才培养的具体要求,具备扎实专业知识且兼具较强实践能力、创新能力、计算机设计能力的应用型人才是企业追求的目标。同时走访学习相关高校的专业建设经验,尽管开设该专业的高校众多,但被调研高校均立足于学校特色与优势,依托行业办学,开创了专业办学的良好局面。山东交通学院材料成型专业办学理应借力交通事业,做到立足交通、服务交通,方能提高专业生存力和竞争力。

在就业与市场需求方面,根据麦可思统计数据,材料成型专业自2009年以来一直稳居毕业半年后就业率较高的主要本科专业前25位,专业发展态势呈现稳定态势。另据职友集(jobui.com)数据统计,2013年9月和2014年4月,该专业在174个工学类本科专业就业排名中分别居第三位和第一位。统计数据在一定程度上反映出专业市场需求量大,就业前景广阔。

1.2 专业建设基础

山东交通学院材料成型专业在办学过程中历来注重实验实习基地建设、教学研究、师资队伍建设、学生素质能力培养等工作,专业建设的良好基础必将成为人才培养模式改革和专业转型改革的坚实基础。

在实验实习基地建设方面,整合原有零散实验室,成立功能较为齐全的材料加工工程中心;利用已经立项到位的交通运输部实验平台专项基金(2 000万)、山东省机械基础实验室专项基金(400万)、国家中职师资培训基地平台建设基金(200万),后续重点建设或完善材料分析测试中心、焊接实操中心、三维高精度扫描技术实验中心、交通微量元素鉴定中心等平台,为转型改革提供技术平台。

在教育教学与科学研究方面,专业近几年承担省、市、厅、校级科研与教研项目20余项,为正在实施的产教研项目驱动式教学改革提供项目平台。同时,专业围绕教学开展跨时13年的教研教改项目群研究,内容涵盖培养模式改革、产教研项目驱动、专业建设、教学研究、课程建设、课带实验改革、实验室建设、实践平台扩展、学生综合能力训练、工程认证、训练式课堂等。相关教研成果获得中国交通教育学会优秀教育成果一等奖等奖励六项。

在师资队伍方面,核心团队专业知识结构合理,专业以材料加工工程为主,以机械设计制造为辅;均为研究生学历,现有教授二人,交通运输部交通运输青年科技英才一人,“双师型”师资比例达77%以上。根据专业发展规划做好后续发展的师资储备,开展面向3D打印与逆向工程领域的培训,有六人获得3D打印应用工程师、3D打印与逆向工程培训讲师资质,为转型改革奠定良好的师资基础。

在学生能力素质培养方面,专业涌现出具有申请美国肯塔基大学、香港城市大学等高水平大学全额奖学金能力的毕业生,也在全校范围内诞生了“志愿服务之星”“学习之星”。学生在国家和省级奖学金评比中所占比例远远高于校內其他专业,综合能力提升效果明显。近七年专业一次就业率保持在85%以上,总体就业率100%,就业去向专业相关度在75%以上。

1.3 专业定位与培养目标

基于市场调研并充分考虑专业现有的办学能力,结合学校“培养交通事业一线有成长力的工程师和管理者”的目标定位,选取产业链中的“设计”与“生产”作为办学主线,侧重于培养交通装备制造业中与材料成型有关的结构设计师、工艺设计师、程序设计师、仿真分析师、质量检测师等,形成材料成型专业的定位:以路、海、空、轨交通装备制造业中材料成型过程及控制方法为专业发展方向,培养适应交通与装备制造业生产和管理第一线需要的模具、焊接、3D打印与逆向工程应用型人才。专业设置模具、焊接和3D打印三个方向,均与交通装备制造业、交通装备轻量化、智能制造、快速制造等密切相关,对专业定位支撑作用明显。

立足交通装备制造业,培养面向交通事业一线的工程师和管理者成为专业办学的目标。在考虑各方向就业特点基础上,结合专业面向设计与生产产业链办学的思路,确定可视化人才培养目标。材料成型专业人才培养目标包括模具工程师、CAD工程师、CAE工程师、数控编程师等。为确保培养目标的达成,分解出48项细化的可考核指标点,涉及知识目标23项、能力目标17项、素质目标八项。分解的各可考核指标点将在专业课程体系的构建中寻求课程支撑。

2 课程体系构建

2.1 基本思路

以工程认证体系突出工程意识和专业能力培养为导向,结合行业工程师资质认证,开展培养模式转型改革和课程体系构建。

2.2 构建原则

专业课程体系构建必须有利于可考核指标点目标的达成,必须做到与专业认证和工程认证的对接,必须有利于“1+2+1”培养模式的顺利推行,必须做到“减理论、增实践、降课时”目标,必须在课程内容上保证体系完整性,必须在“1”中优化实习实训项目,必须优化开课顺序,解决课程内容重叠。

2.3 课程体系构建过程

2.3.1 可考核指标点支撑 为确保培养目标达成,逐一对各可考核指标点建设支撑课程,课程包括第一课堂、第二课堂和自我成长三部分。例如:在指标点“掌握材料成型相关的结构设计”和“掌握材料成型相关的工艺设计”中各有八门直接或间接支撑课程,做到重要指标重点建设,这两项指标反映出的情况与专业围绕“设计—生产”产业链办学定位一致;在指标点“掌握材料成型结构的计算机辅助设计”和“具有常用工程软件的初步应用能力”中分别有七门和九门支撑课程,在“1+2+1”培养模式中强化辅助设计与分析能力,这与专业坚持CAD实践教学四年不断线相一致。

2.3.2 保证课程体系完整性 工程认证实质等效要求中关于课程内容的描述为“具有完备的内容覆盖”,专业在增强工程能力培养的前提下尽量做到理论课程体系的完整性。在专业课程模块中,各方向围绕与材料成型有关的原理、方法、设备、结构、检验、工艺和软件等开展课程设置,力图保证体系完整性并与工程认证对接。

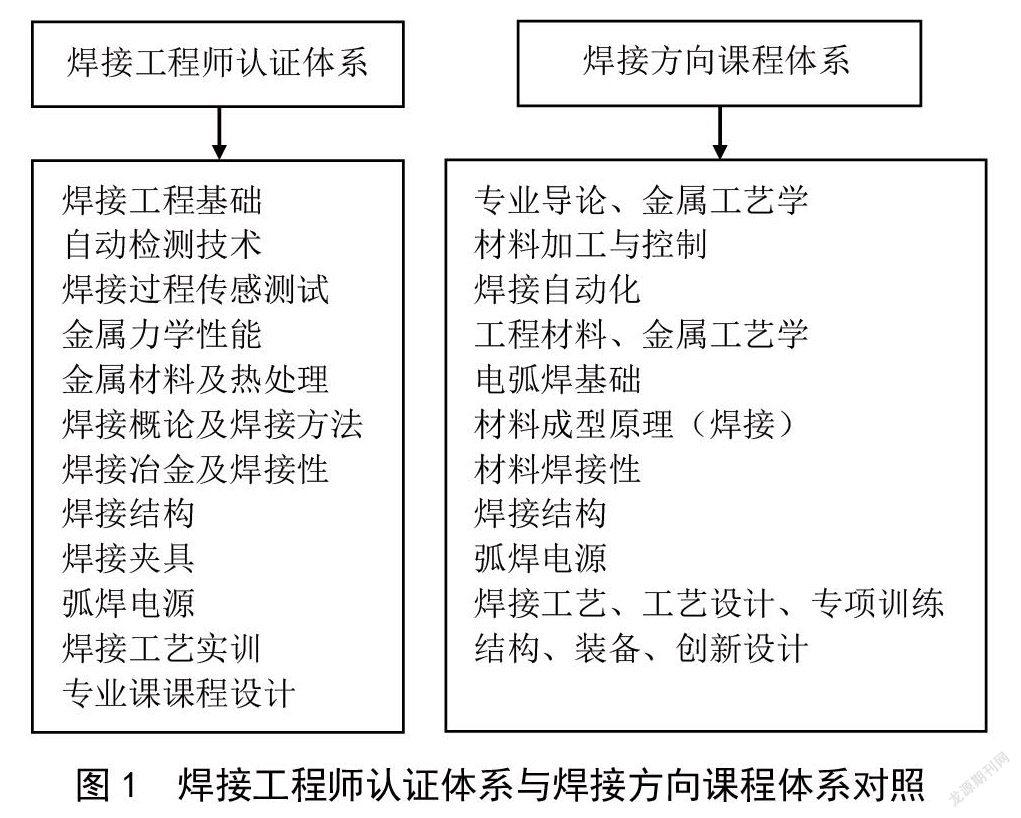

2.3.3 课程设置与工程认证对接 基于面向工程师资质认证的人才培养目标,各方向在课程体系上做到与资质认证体系相对应。图1是焊接工程师认证体系与焊接方向课程体系对照示意图,两个体系匹配关系良好。

2.3.4 形成提高工程应用能力的“1+2+1”培养模式 “1+2+1”人才培养模式的内涵理解可以分为三个层次:

第一是培养年限层次上的“1+2+1”,主要培养学生人文素养能力(1)、专业知识与专业技能(2)和工程应用能力(1);

第二是知识结构层次上的“1+2+1”,培养学生扎实的素质课程知识(1)、专业理论知识(2)和创新理论方法(1);

第三是能力提升层次上的“1+2+1”,实现学生从具备一般问题分析能力(1)到专业问题分析能力(2),再到基于工程创新的能力(1)的层进式跨越。

2.3.5 减理论、增实践、降学时 本着强基础的思路,方案中素质课程群和学科基础群学分与课时略有增加,比上一版增加16学时。对专业课程群做了删减,减少六学分,缩减96学时,主要通过删减合并课程、减少课时实现,比如合并成立材料成型原理,根据专业限选课课程特点针对性缩减学时等。设立创新课程群(35周,35学分),增加实操类课程、软件类课程、课带实验、专业软件训练、项目实训等,实践教学学时占比达到35.2%,比上一版方案增加4.2个百分点。

2.3.6 优化实习实训项目 在“1+2+1”培养模式的“1”中,从有利于确保核心课程知识运用的角度出发,合理设计实习实训项目,各方向均包含结构设计、工艺设计、装备设计、创新设计、专业软件技能训练等模块,进而达到专业实训先点后面、以点带面的分层次、渐进统一式实训效果。

2.3.7 优化开课顺序,解决课程内容重叠 “1+2+1”模式的实施意味着理论课必须前提,这无疑加大了课程布置的难度。在梳理课程关联度基础上做到基础类课程优先开设,先导课程先行开设,对于因学期限制不好兼顾但课程间存在较高关联度的课程则在课程内容上作调整,增加先导知识介绍。正确处理好各课程间的关系,比如机械制图与计算机绘图(模具)的关系,金工实习与金属工艺学的关系,CAD/CAE课程、软件类课程与专业课的关系。另外,工程材料与金属工艺学开设顺序与内容重叠,对它们的处理要在课程标准制定中落实。

3 专业特色与创新

以提升学生工程实践能力为目标,以工程认证为导向,开展专业转型与课程体系重构,采用团队教师、辅导员、学院教师、外学院教师、先行试点专业负责人、帮扶单位专业负责人、在校生、毕业生、外校专家等参加的多位一体的改革论证,转型过程中专业办学形成以下特色:

1)课程体系设置做到将人才培养与专业认证、工程认证对接,培养目标、课程体系、毕业出口、实践环节、专项设计、创新设计等环节与工程认证接轨。

2)实施培养年限、知识结构、能力提升層次下的“1+2+

1”人才培养模式,增设基于实操训练、软件训练、项目训练、创新训练、毕业实习、毕业设计的一体化专项实训。

3)实施产教研项目驱动式人才培养模式,利用3D产教平台、教科研项目平台强化学生工程实践能力。

4)坚持CAD贯穿教学与实践四年不断线,提高学生计算机设计、应用与分析能力。

5)强化基于工程训练平台的实践能力培养,利用机械厂、省级工程训练示范中心、材料加工工程中心等平台,强化学生工程应用和创新能力。■

参考文献

[1]鹿林.以市场需求为导向打造高校核心竞争力[J].中国高等教育研究,2015(8):30-32.

[2]李永山.大学生素质教育课程体系的构建与实施研究[J].中国高等教育研究,2015(11):53-55.