国内中小学校园欺凌文献的热点主题研究

2021-08-06黄爽

黄爽

摘 要:以中国知网期刊全文数据库中CSSCI期刊收录的2006~2020年以来有关中小学校园欺凌研究的文献作为研究对象,进行了分析。据此可知,国内校园欺凌研究的热点主题集中于成因研究、干预策略的实证研究、欺凌防治的域外经验研究,以及符合我国教育实际的欺凌防治的路径探究。在此基础上,为能探索适合我国教育实际和社会现实的欺凌防治路径,研究者还需围绕欺凌行为产生的原因,尤其需从心理学角度做深入剖析,并借助同伴效应、教师支持、校园安全氛围营造对欺凌防治的有效干预展开进一步研究。

关键词:中小学;校园欺凌;文献计量;热点主题;心理健康

中图分类号:G471 文献标识码:A 文章編号:1009-010X(2021)18-0021-06

近年来,中小学校园欺凌问题不仅引起了社会各界的广泛关注,而且引发了学术界的深入探讨。2017年11月,教育部等十一部门联合印发了《加强中小学生欺凌综合治理方案》,并在欺凌界定、职责分工、处置程序、惩戒措施、预防举措等方面做出了具体规定,从而彰显了国家大力治理校园欺凌的决心。2021年1月,教育部办公厅印发《防范中小学生欺凌专项治理行动工作方案》,指导各地细化工作举措,健全防治长效机制。尽管如此,目前校园欺凌的防治却仍然面临着诸多的困难和挑战。例如,现有政策制度还不够完善,校园欺凌的专门法案还未制定,家庭、学校、社会共同参与的治理机制尚未形成等。因此,我们有必要对校园欺凌的研究现状做进一步分析,以把握研究热点和研究的演进方向,为有效治理校园欺凌奠定研究基础。

一、文献来源与研究工具

(一)文献来源

在“中国知网期刊全文数据库”中检索,以“篇关摘”=“校园欺凌”为检索式,选取期刊来源类别为“CSSCI”,总计检索记录为240条(检索日期为2020年12月20日)。经过人工筛选,剔除重复文献、会议通知等非研究型文献后,共得到有效文献199篇。

(二)研究方法与工具

选择数据可视化分析工具Citespace作为研究工具,通过绘制“科学知识图谱”,将筛选后的研究文献,围绕关键词展开聚类分析、高频词分析以及突现分析,绘制分时动态的知识图谱分析,以关键词的可视化分析结果为依据,分析国内“校园欺凌”研究的热点主题,并对该领域的研究发展趋势展开探究。

二、校园欺凌相关研究关键词分析

(一)关键词聚类分析

关键词聚类分析是共词分析的一种具体呈现方式。在Citespace中以关键词为标签进行可视化分析,采用LLR算法对关键词进行聚类,过滤掉节点数量在15个以下的聚类标签,得到包含8个聚类的知识图谱。Citespace衡量聚类结构的指标主要有两个,聚类模块值(Q值)和聚类平均轮廓值(S值)。Q值>0.3说明着聚类结构显著,S>0.7意味着聚类结构信度较高。Q值为0.8268,S值为0.693,说明聚类网络结构显著,呈现出的关键词聚类,能够代表校园欺凌的研究热点。

(二)关键词高频词分析

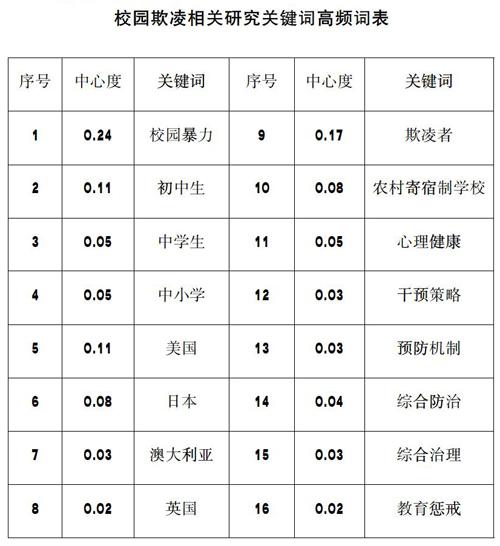

词频分析就是对关键词出现频次的统计分析。如果某一关键词在研究文献中反复出现,则可认为,该关键词所表现的研究主题即为该领域的研究热点。确定高频词是运用词频分析对研究热点进行探究的基础,Citespace中,中心度是衡量词频的重要指标。在本研究中,根据关键词聚类分析结果,以关键词中心度为排序,依据选取高频词作为分析对象,以中心度>0.01为筛选依据,剔除基本检索词,得到关键词高频词表(见下表)。

对高频词进行整理,可归纳为三个类别。一是针对校园欺凌行为和现象的研究,高频词有校园暴力、欺凌者、初中生、中学生、中小学、农村寄宿制学校、心理健康。二是针对域外校园欺凌治理经验的研究,高频词包括美国、日本、澳大利亚、英国。三是针对校园欺凌治理机制的研究,高频词有教育惩戒、干预策略、预防机制、综合防治、综合治理。

(三)关键词突现分析

关键词突现分析是研究趋势探究的有效分析方式之一。Citespace通过其数据挖掘功能,以年度为切片,利用可视化的方式,将关键词的频率变化趋势呈现出来,形成关键词的突现的年度分布图,以直观反映研究热点的变化趋势(见下图)。

根据上图分析得出,以2016年为界,前后时间段内关键词突现呈现不同分布特征。2016年之前,突现词持续时间较长,更新时间较慢。2016年至今,突现词持续时间较短,变化较快。突现词的变化反映出有关校园欺凌的研究方向由欺凌行为的本体研究向原因及治理方式探究的转变。

三、校园欺凌相关研究的热点主题

(一)校园欺凌的成因研究

对欺凌现象成因的研究,既有从社会学视角开展的普遍意义的研究,也有从心理学角度剖析欺凌者与被欺凌者个体特征的研究。其中,校园氛围、家庭教育、同辈关系都对欺凌事件的产生有着不可忽视的影响,有关微系统环境对学生行为和心理健康状况的影响,逐渐成为欺凌成因研究的热点领域。

1.从社会学视角看,校园欺凌的发生与社会变迁和社会环境的变化密切相关。在群体特征方面,低年级、成绩较差、家庭经济状况处于弱势地位的男生更容易遭受欺凌。在社会环境影响因素方面,传统社会规范面临个体理性因素的冲击,学校、教育行政部门及司法机关不仅对欺凌行为惩治失当及预防不力,而且处理方式单一,仅以批评教育为主。此外,家庭教育不当、同辈关系不和谐等,都关系着欺凌行为的发生。

2.从关键词聚类分析结果可以看出,中小学、初中生是节点数目较多的聚类标签。中小学生尤其是初中生,容易成为校园欺凌的高发群体,因此,从心理学角度探寻校园欺凌的形成机理,将成为研究者关注的热点。同时,从欺凌与心理压力的内在关联调查研究表明,心理压力以及竞争性价值观会对欺凌行为产生不同程度的正向作用。此外,在研究视角上,既有对欺凌行为各参与主体的特征及适应状况的分析,也有以家庭、同伴关系、师生关系的微系统环境因素的影响作为切入点进行的分析,还有聚焦于特定心理因素进行的分析,比如用个体犯罪易感因素来剖析欺凌行为产生的社会心理原因和个人心理特征。

3.农村学生、流动儿童欺凌现象的心理成因,也成为研究者关注的焦点。在高频词分析中,农村寄宿制学校表现出了较高的中心性。通过对北京某打工子弟学校的校园欺凌问卷调查分析表明,欺凌在流动儿童群体中的发生率为66.6%。有研究者从农村教育主体结构的变化着手,指出家庭与学校接连的中断、村庄对学生和家庭监管的缺位,以及学校与农村社会的脱节,是造成农村校园欺凌产生的原因。该研究结论在以苏北乡镇中学学龄青年的田野调研中得到印证。分析其原因:留守儿童长期处于隔代养育的影响之下,容易诱发负面的内化情绪问题。乡村寄宿制学校大都面临着不同程度的校园管理、班级管理问题,学生的心理健康状况水平也不容乐观。随着研究的推进,针对校园欺凌的视角研究将朝着更微观的角度发展,有关农村地区、留守儿童的欺凌问题研究应受到更多关注。

(二)校园欺凌干预策略的实证研究

在关键词聚类分析图谱中,聚类标签“心理弹性”和“干预策略”中包含的文献,大都是采用实证研究的方式探究校园欺凌的有效干预策略,且发表年份主要集中于2019年。实证研究在社会科学领域的应用是从社会学开始的,已逐渐发展成为教育学、心理学研究领域的一种重要研究范式。随着教育研究范式转型的逐步深入,校园欺凌的研究方式也将朝着实证研究的方向发展,尤其是在干预策略的研究上,实证研究可以提高干预策略对欺凌防治关系影响的客观性。

1.校园欺凌的发生会直接影响学生的内化行为,因而心理韧性或心理弹性对降低欺凌消极影响的研究,受到了研究者的关注。心理弹性在个体面临压力和危险时发挥着保护因子的功能,可帮助个体从消极情绪中快速复原,积极进行自我心理调适。欺凌事件的发生,会弱化学生的心理弹性,从而引发更严重的心理问题,且负面影响甚至会持续到成年以后。已有研究表明,心理弹性在欺凌侵害与内化问题间起到部分的中介作用,并且学生感知到的校园氛围、学生个体的自尊,在心理弹性对内化行为的影响中有着明显的调节作用。因此,对心理弹性的干预,能够降低欺凌所引发的内化问题,从而降低欺凌事件所产生的负面心理影响,这是欺凌事件发生后的有效应激策略。除此之外,其他增强心理弹性的方式,以及心理弹性与欺凌预防的关系研究,还有待进一步探索。

2.在欺凌的干预策略研究中,教师的参与以及学校管理研究也成为实证研究的重要切入点。教师是校园欺凌预防、干预的重要力量,教师的参与对于欺凌的有效防治具有重要意义。就目前而言,教师在处理欺凌问题时面临诸多的知行困惑,例如对欺凌的概念理解存在偏差,对类型识别存在认知局限。有研究者据此提出,可从增强教师反欺凌的适应性着手,明确教师反欺凌的角色定位,赋予教师教育惩戒权,并从构建家庭、学校、社会多方合作的机制上着手,真正发挥教师对欺凌干预的有效作用。同时,学校是学生学习、生活的主要场域环境,教师的参与及有效干预,校园安全氛围和归属感的营造,学校综合管理水平的提高,都能够切实降低校园欺凌的发生概率,对促进学生学业成就表现会产生积极的影响。因此,从讨论学校归属感与学业成就影响关系的实证研究中发现,严格的管理方式、高水平的学校归属感,不仅可使学生较少遭受关系欺凌,而且对学生核心素养的培养具有积极的意义。

(三)校园欺凌防治的域外经验

國外校园欺凌相关研究起步较早,且通过多年的实践探索,在欺凌事件的发现、上报处理等实施环节形成了比较成熟的制度规范,并以此建立了较为完备的法律制度体系。例如,日本、澳大利亚、爱尔兰等国都对校园欺凌的防治、校园安全的维护进行了专门立法。美国建立了较为完备的校园欺凌防治法律体系,并在校园欺凌案件审判的司法实践中,肯定了学校对学生校外不当言行进行干预的正当性与合法性。经过比较,各国法律体系和防治政策呈现出四个方面的共同特征:一是明确欺凌概念界定,实行差异化的防治举措;二是立足国情与地区实际,强调调查和研究,为构建法治化制度体系提供决策支持;三是注重预防,重视学生情感态度价值观教育;四是高位推动,构建多主体参与的协同治理机制。

在反欺凌课程的设置、反欺凌项目的开展上,各国也展开了多种形式的实践探索。美国“第二步”(Second Step)项目课程、芬兰Kiva反欺凌课程,主要通过情景教学模式,让学生直面校园欺凌,以提高学生的同理心、情绪管理能力和问题解决能力。澳大利亚和西班牙等国家致力于开发网络安全教育课程,以预防为主,遏制网络欺凌的发生。

(四)我国校园欺凌防治的路径探究

校园欺凌防治的域外经验,虽然对我国校园欺凌问题的预防与处理具有启发意义,但是又未必完全符合我国的教育实际,因而越来越多的学者将欺凌防治策略的研究重点转向中国方案的探索。我国校园欺凌防治路径的研究主要从两方面展开:一是对校园欺凌防治法律法规的补充与完善,二是环境因素对欺凌行为交互影响的实证研究。

我国对校园欺凌的法律治理虽然取得了一定成效,但还存在法律文件位阶较低、反欺凌制度体系尚未形成、刑事惩处和教育矫治较为弱化、学校法制教育和外部监管机制尚不完善等问题,同时在欺凌行为的概念界定、责任划分、司法适用方面还存在模糊地带。在立法层面,有研究者从法社会学的角度出发,提出要厘清校园欺凌的概念,确认校园欺凌的违法性质,明确承担法律责任的主体,完善校园欺凌的法律救济制度,以保障未成年人的权利。因为中小学校对校园欺凌的发生负有不可推卸的责任,有研究者从中小学校的法律定位、安全保障义务、违反义务的责任形态等角度出发,提出应明确中小学校与学生之间的教育法律关系,强调中小学校在校园欺凌事件中应尽到安全保障义务。此外,在校园欺凌的法律责任界定上,为避免出现责任追究过重或过轻的两极化倾向,有研究者提出,探索构建校园欺凌“中间性罚则”的立法原则以及欺凌者与监护人“中间性处罚”的内容体系,可为校园欺凌专门立法的出台提供有益参酌。

校园欺凌的发生与环境因素密不可分,围绕教师对欺凌的认知、教师的支持与参与、学校归属感等环境因素与欺凌行为的交互影响,研究者通过实证研究的方式明确有利环境因素对欺凌防治的积极影响,提出符合我国实际的欺凌防治策略。其中,教师作为欺凌防治的重要主体,一方面由于对欺凌概念的窄化认知,易导致欺凌“责任稀释”现象的发生;另一方面教育惩戒尚未赋权,不敢对苗头性、倾向性问题开展早期干预。因此,欺凌行为的法律概念界定,教师对欺凌行为的识别与认知,教师教学管理、学生管理主体责任的归位对有效防止欺凌具有重要意义。此外,在校园氛围的营造上,实证研究表明,学校归属感与校园欺凌呈显著负相关,通过实施社会情感学习校本课程,可以发展学生的社会情感学习能力,增强学校归属感,减少欺凌行为的发生。

四、研究趋势展望

校园欺凌的产生既有个体层面的原因,也在很大程度上受环境因素特异性的长期影响。因此,未来的研究,将从校园欺凌的成因分析入手,逐步探索出微环境因素与欺凌行为的交互影响,进而提出适合我国教育实际和社会现实的欺凌防治路径。

(一)结合我国本土实际提高对农村地区校园欺凌问题的关注度

在我国,农村留守儿童、农村寄宿制学校的欺凌问题发生率普遍偏高,且尚未得到应有的重视。在农村寄宿制学校中,学生全天24小时接触,接触时间延长可能导致更为严重且隐蔽的同伴侵害问题,同时,在缺少家庭的保护下,同伴侵害及欺凌行为还可能会诱发更为严重的心理问题。因此,不论是理论研究还是实证研究,已有研究主要以非寄宿制学校为研究对象,而对农村地区,尤其是农村寄宿制学校的欺凌问题研究较少。基于此,我们应加强对农村中小学欺凌问题的研究,以为构建农村留守儿童健康成长的安全防护体系制定有效措施。

(二)从心理学角度分析欺凌产生的原因及应对策略

现有研究对欺凌产生的原因分析中,多以社会学、法学范畴作为理论研究的基础,并对欺凌产生的社会环境因素展开剖析、对欺凌的法律概念界定进行探讨,却较少关注欺凌行为的参与者。众所周知,欺凌带来的负面影响是持续性的,如何帮助学生尽快摆脱负面情绪,应成为欺凌行为发生后干预学生心理的重要环节。需要说明的是,心理弹性在学生面临压力和危机时发挥着保护因子的功能,高水平的心理弹性能够引导学生主动进行心理调适,有效降低欺凌带来的负面影响。同时,已有研究已经证实,心理弹性集体咨询对于应对欺凌创伤能起到有效的促进作用。

(三)开展微环境因素对欺凌防治的实证研究

同伴效应、教师作用、校园氛围营造等微环境因素,都能对校园欺凌的防治产生重要影响。首先,同伴的默许和纵容会加剧欺凌的消极影响,而同伴的支持可以降低欺凌产生的不良后果。那应如何强化同伴效应对欺凌行为产生的反向作用,发挥受欢迎和高支配性学生对同辈群体“意见领袖”的作用,那就要借助学生群体自身的力量引导其遵守普遍的社会规范。其次,教师受制于欺凌概念和类型的认知局限,反欺凌角色定位模糊,教育惩戒权缺位,因而教师在处理欺凌问题时常常依靠直觉和经验,未能发挥教师在欺凌行为干预中的有效作用。最后,学校作为欺凌发生的主要场所,校园安全氛围和归属感的营造,学校管理综合水平的高低,都影响着校园欺凌发生的概率,关系着学生学业的成就表现。此外,有关欺凌防治举措和路径的研究,不仅应聚焦某一特定的微环境因素,也应对构建教师、家庭、学校、社会多主体参与的协同治理机制制定解决方案。

参考文献:

[1]洪岩璧,顾一石.校园欺凌与青少年的一般信任[J].社会发展研究,2019,6(01):106-120+244.

[2]章恩友,陈 胜.中小学校园欺凌现象的心理学思考[J].中国教育学刊,2016,(11):13~17.

[3]祝玉红,杨晶晶.流动儿童校园欺凌伤害的发生率及影响因素研究——以北京A打工子弟学校为例[J].社会建设,2019,6(02):48~59.

[4]王 会.农村学龄青年“混混”心态形成及其原因探析——以苏北农村两乡镇中学田野调研为例[J].中国青年研究,2017,(01):57~63.

[5]谢家树,梅 里.中学生欺凌受害对其内化问题的影响:有调节的中介模型[J].心理学探新,2019,39(04):379~384.

[6]黄晓婷,吴方文,宋映泉.农村寄宿制学校同伴侵害对内化行为的影响:一个有调节的中介模型[J].华东师范大学学报(教育科学版),2017,35(01):93-101+124.

[7]吴会会.校园欺凌治理的难点与对策——基于教师参与视角的實证分析[J].教育发展研究,2019,39(04):64~71.

[8]邓 凡.“校园欺凌”治理的法律困境与出路——基于法社会学的视角[J].教育学术月刊,2019,(10):71~77.

[9]任海涛.校园欺凌者及监护人“中间性处罚”法律责任研究[J].教育发展研究,2018,38(12):55~63.

[10]杨 帆,俞 冰,朱永新,许庆豫.校园欺凌与学校归属感的相关效应:来自新教育实验的证据[J].课程·教材·教法,2017,37(05):113~120.