浅谈高中英语文本解读教学技巧

2021-08-03陈凤英

摘 要:正确解读文本是英语阅读理解和英语阅读教学的基础。根据不同的文体特征,文本解读可以从文本结构、文本目的和文本情感三个维度进行,从而构建起对文本科学的、全面的、深层次的理解,真正提升英语语言素养。

关键词:文本解读;文体类型;文本结构;文本目的;文本情感

在高中英语教学中,文本解读是作为英语阅读文本读者的教师和学生,立足于文本本身,摒弃读者自身的观点和解释,对文本进行的客观解读。文本解读是阅读理解和阅读教学的基础,“有什么样的文本解读,就有什么样的教学设计(葛炳芳、汤沛,2015)”,只有正确地进行文本解读才能科学有效地进行阅读教学,真正培养学生阅读能力,提高英语语言素养。那么,应当如何进行文本解读呢?

文本解读首先应该从文本出发,根据不同的文体类型对语篇进行整体的分析理解。不同体裁的语篇具有不同的文体结构特征,因而文本解读首先应从文体类型出发。通常参照高中英语常见的三种体裁(记叙文、说明文和议论文)的文本结构进行解读,因而掌握这三种常见文体的结构特征是前提条件。在文本结构解读的基础上才能有效地对文本的目的和蕴含的情感进行进一步的合理解读,从而真正做到对文本进行由表及里,由浅到深的解读。下面分别结合记叙文、说明文和议论文三种常见文体的结构特征分析如何对其进行文本解读。

记叙文在叙述一个事件的过程中通常包括事件的时间、地点、人物、起因、经过和结果等要素,事件的发展往往也是记叙文表面所呈现出来的线索,通常理清事件的发展过程就初步完成了记叙文的结构解读。但除了事件发展过程这一表面脉络之外,记叙文往往还在字里行间隐含着情感线索,这一线索通常隐含在语言、动作、心理、甚至景物等细节描写当中。同时,事件的发展过程,尤其是从事件的一个环节发展为下一环节或者从一个动作变化为下一动作,还有在这些发展转化环节文本相应出现的过渡词句往往表明了人物情感的发展变化。如果借助思维导图,往往可以解读出在事件发展不同时期人物的情感的发展变化。从这一层面而言,事件发展的脉络其实暗藏了人物情感发展的脉络,理清了记叙文中人物情感的脉络也就基本完成了对记叙文文本目的和情感的解读。因而,记叙文解读的关键在于理清事件发展这一表面脉络和人物情感发展这一隐藏的脉络。说明文文体结构相对简单,常见结构包括总分(总)、并列和递进等结构,内容通常包括what—how—why三方面,最常见的解读难点是“how”和“why”这两方面,尤其是“how”这一方面。在这一难点解读过程中,需要先明确说明顺序,根据不同的说明顺序结合不同的方法进行解读,如利用合适的思维导图、记录关键信息或者画简图等方法。说明过程的解读尤其需要关注实验操作步骤、条件变化、现象变化以及相应的反应和归因等方面,这一环节经常需要读者进行长难句分析,理清句子结构,提取句子主干信息,才能正确解读出相关的说明信息。此外,说明文常见的说明方法也需掌握,如举例子、做比较、因果分析、作假设、打比方、列数据、下定义等,这也是高中英语阅读中常见的考点。说明文的主要目的是对某一事物或事理进行诠释和介绍,当然有时在说明文中,作者会融入自己的情感或在文本结尾附带透露其他相对次要的写作目的。议论文结构也相对简单,通常涉及“引出话题—提出论点—分析或论证论点—得出结论”或者“提出问题—分析问题—解决问题”几个环节,有时没有导入话题这一环节,而是直接提出论题,或者分析问题之后没有提出解决问题的途径。议论文解读的难点主要落在论证过程,解读论证过程中需要关注论证过程中的逻辑分析、因果联系和论证方法(如,比较法、例证法、引证法和喻证法)等;如果论证过程较为复杂,不妨借助思维导图理清结构脉络。相较于说明文中作者对某一事物或事理进行客观地介绍解释,鲜少流露出个人的情感态度或者情感态度表达相对隐晦,议论文中作者往往秉持着明确的个人观点,展现出鲜明的情感态度,这种情感态度往往贯穿于议论文全文,体现于从作者论点的提出到下结论整个论证过程中。

下面以2019年全国(Ⅰ)卷D篇阅读理解(下文简称D篇)为例,从语篇文本结构、文本目的和情感三个维度展示英语文本解读的步骤。

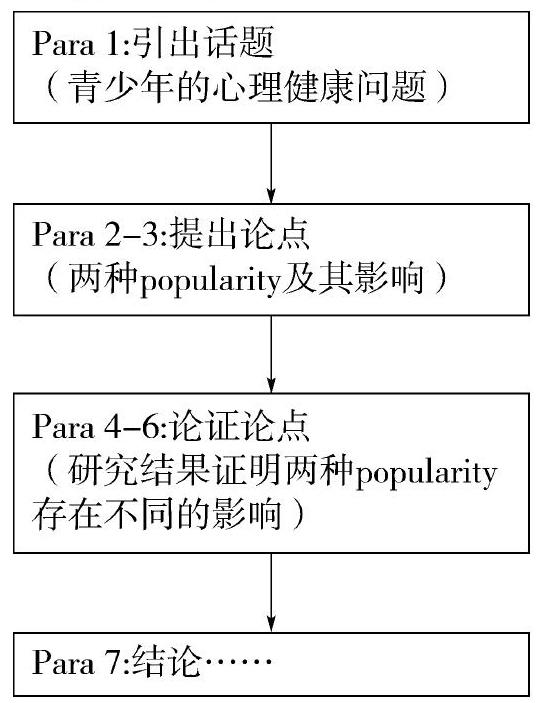

D篇为议论文,共六段,作者从社会心理学的角度讨论了青少年心理健康问题。首先,从文本结构出发,文本可分为三部分。第一部分为第一段,在这一部分中作者通过对比自己在小学时期和中学时期截然不同的经历引出该文本的讨论话题,即青少年行为心理问题。基于第一段的亲身经历为铺垫,作者在语篇的第二部分,即第二、第三两段中,正式探究青少年“popularity”的问题。作者将青少年分为“the likable”和“the status seekers”两个类别,分别阐述了这两种不同类别的“popularity”对青少年的影响,点明了“the likable”收获的益处,如培养交际能力、收获友谊,因而为未来的工作和生活带来了积极的影响;而“the status seekers”则很有可能成长为进行危险行为的个体。第二部分提出论点之后,在第三部分,即第四到第六段中,作者用实验研究的结果论证自己在第二部分提出的观点,论证了“the likable”所具备的优秀品质,如:sharing,kindness和openness这些品质,使他们在生活中获得更多的机会和优势,从而更好地适应社会;而“the status seekers”则是相反的境遇。论证过程结束之后本来还有第四部分作者的结论,但出于设题的考虑,命题者将语篇的最后一段略去。这就是D篇的文本结构解读,可以借助思维导图将其结构清晰地展现出来(D篇结构图)。

语篇结构解读完成之后,着手对文本进行深层次的解读,即文本目的和情感的解读。D篇为议论文,就语篇本身而言,其目的就是从社会心理学的角度探讨青少年的心理健康问题,但此文章发表在“New York Times”上,除去探讨青少年心理健康问题这一目的以外,作者还希望藉此文章引起社会对青少年心理健康问题的关注。作者通过论证“the likable”这一青少年群体收获的正面影响和“the status seekers”这一群体所遭受的负面影响,表明了自己对两个不同群体的态度,肯定了“the likeable”所具备的优秀品质。同时,命题者将这一语篇改写为高考阅读理解的文本,除了赋予该语篇语言学习和能力考查的目的以外,同样也希望人们关注青少年心理健康问题,同时无论是作者还是命题者都在文末流露出自身的情感倾向,都对青少年提出希望:“Be Nice—You Wont Finish Last”,希望青少年能够乐于分享、待人以善。

文本解读需要从文本类型出发,着眼于文本结构,注重文本的整体分析和段落之间、句子之间的相互联系,“不能孤立地以词汇或句子为单位来学习语言,要注意学习语篇的功能和语篇的结构模式(程晓堂,2005)”,这样方可科学解读文本,避免信息碎片化和断章取义,从而正确地理解文本,做到切实“培养学生获取信息、处理信息、分析问题和解决问题的能力(黄文利,2016)”,真正提升学生英语阅读素养。

教师在文本解读的教学活动中,需要采取有创造性、多样有效的教学方式,激发学生的学习热情。对于初步接触文本解读的学生,教师需要立足于具体学情,根据学生的群体和个体特征、学习情况和特点和兴趣爱好等方面的因素精选合适的语篇,循序渐进,遵循由易到难的原则,首先保护学生对于文本阅读和文本解读积极性。在文本解读教学活动中,教师可以将语篇按体裁分类,按难度排列,分內容、分步骤、分阶段地进行文本解读教学。例如,可以先由教师作示范进行文本解读,再带领学生分步骤解读文本,也可以组织和引导学生从小组合作解读逐步过渡到个体独立解读,再进行合作讨论,形成“示范解读—合作解读—独立解读”的文本解读教学过程和学习过程;教学节奏依据学生的反馈适时调整,但应坚持重视解读质量而非数量的原则。无论是在从示范解读到合作解读的过渡中还是在从合作解读到独立解读的过渡中,对于学生而言都意味着解读难度的提升,因而在此期间更需要教师巧妙地进行引导,适时提供帮助,给予相应的肯定和鼓励,让学生在难度逐步提升的解读过程中感受到学习的挑战性的同时也感受到学习的成就感,保持并持续提高对文本解读的兴趣,真正培养和提高学生文本解读的能力,从而切实提升英语语言的阅读素养。

参考文献:

[1]程晓堂.基于语篇的语言教学途径[J].国外外语教学,2005(1):8-16.

[2]葛炳芳,汤沛.高中英语阅读教学的综合视野课例[J].中小学外语教学:中学篇,2015(4):1-8.

作者简介:陈凤英,福建省泉州市,福建省泉州第五中学。