核磁共振血管成像与螺旋CT血管成像技术诊断脑血管疾病的价值分析

2021-08-03赵春刚

赵春刚

(达州市中心医院医学影像中心 四川 达州 635000)

脑血管疾病特指发生在脑部血管的病变,临床疾病种类较多,常见的包括脑出血、脑梗死、颅内动脉瘤等,且在中老年人中较为常见,近年来,随着我国人口老龄化问题的加剧,脑血管疾病的发病率在逐年上升,不仅对患者的生命安全构成严重威胁,更具有较高的致残风险,严重影响患者的预后,降低患者的生活质量[1]。经临床研究表现[2],及早给予脑血管疾病准确的诊断,针对性地开展治疗干预措施对改善患者的预后情况有重要意义。目前,临床适用于脑血管疾病诊断的方式较多,并且根据患者具体的情况选择适宜的诊断方式更有助于临床诊断准确率。脑血管造影是现阶段脑血管疾病诊断的“金标准”,可以直观、全面地反映颅内及头颈部血管性病变及病灶相关供血情况,但该操作具有一定的风险性,且技术和设备要求较高,相比之下,核磁共振血管成像和螺旋CT血管成像技术是临床较为常见的影像学诊断技术,在临床多种疾病的诊断中具有较高的应用价值,但对于疾病种类较多和发病机制较为复杂的脑血管疾病是否同样具备显著的诊断价值仍需更多的临床研究证实[3-4]。现选取本院收治的75例疑似脑血管疾病患者展开研究,以脑血管造影为诊断“金标准”对比核磁共振血管成像和螺旋CT血管成像技术在临床诊断中的应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年1月—2019年12月我院收治的疑似脑血管疾病患者75例,患者中男性49例、女性26例,年龄在51~78岁、平均(65.22±5.31)岁。纳入标准:(1)患者存在不同程度的运动神经功能不灵、头晕头痛、感觉功能障碍和精神意识异常等现象;(2)患者及家属知情同意并签署知情同意书;(3)患者临床资料完整。排除标准:(1)患者同时合并血液系统、造血系统或恶性肿瘤等疾病;(2)患者伴有精神类疾病和内分泌疾病;(3)患者存在严重的认知障碍;(4)患者配合度和依从性较低。

1.2 方法

1.2.1 核磁共振血管成像检查 设备选用西门子公司研发的1.5T和3.0T磁共振扫描仪,参数序列设定为TR/TE30(11 ms)、3DTOF、FOV(180 mm),扫描范围选定颅顶直至颈内动脉颅内段和枕骨大孔,待患者扫描完成后进行最强信号透影,处理原始图像得出三维血管图,进行分析和记录。

1.2.2 螺旋CT血管成像技术 设备选用西门子128排螺旋CT机,设定CT机电流为250~32 0mA,电压为120 kV、扫描层厚为3 mm,螺距1.2。首先对患者的颅脑进行平扫,然后由肘正中静脉位置注射对比剂,对比剂选用碘普罗胺注射液(生产企业:拜耳医药保健有限公司广州分公司;国药准字:H10970417;规格:每100 mL含碘海醇76.89 g),以每秒4~5 mL的注射速率进行增强扫描,扫描结果上传至工作站,对图像进行后期处理。

1.2.3 脑血管造影检查 设备选用GE 3100数字减影血管造影X线机,匹配相应的数字减影系统和高血压注射器,采用塞尔丁格技术对患者行股动脉穿刺,分别利用6FJR4导管进行脑血管造影,注入非离子对比剂,依次从正位、斜位和侧位观察患者的脑血管情况。

1.3 观察指标

以脑血管造影检查结果为“金标准”,确诊定义为阳性、未确诊定义为阴性,对比核磁共振血管成像和螺旋CT血管成像技术的诊断效能,具体包括特异度=真阴性/(真阴性+假阳性)×100%、灵敏度=真阳性/(真阳性+假阴性)×100%、阴性预测值=真阴性/(真阴性+假阴性)×100%、阳性预测值=真阳性/(真阳性+假阳性)×100%[5]。

1.4 统计学方法

采用SPSS 23.0统计软件对所得数据进行分析处理,计数资料采用率(%)表示,行χ2检验;计量资料用()表示,行t检验,多组数据间的比较行方差分析,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 核磁共振血管成像和螺旋CT血管成像技术诊断情况

核磁共振血管成像检查阳性人数66例、占比88%,阴性人数9例、占比12%;螺旋CT血管成像技术检查阳性人数60例、占比80%,阴性人数15例、占比20%;金标准检查阳性人数68例、占比90.67%,阴性人数7例、占比9.33%;三种检查方式对比差异不具备统计学意义(χ2=3.891,P=0.143>0.05),见表1。

表1 核磁共振血管成像和螺旋CT血管成像技术诊断情况(n=75)

2.2 两种检查方式诊断效能

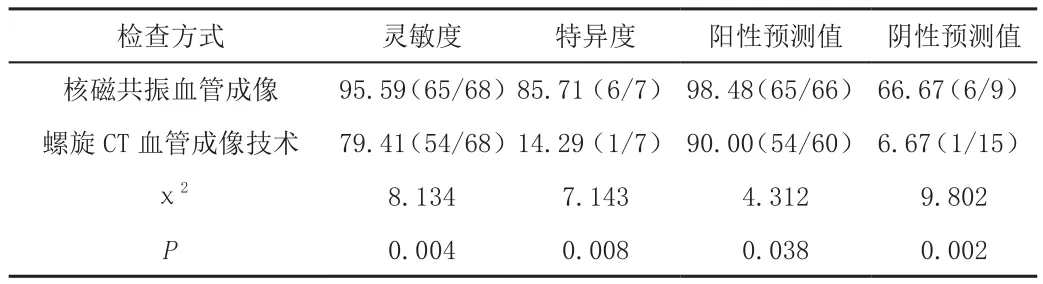

核磁共振血管成像技术灵敏度、特异度、阳性预测值和阴性预测值与螺旋CT血管成像技术相比存在显著差异(P<0.05),见表2。

表2 两种检查方式诊断效能(%)

3 讨论

脑血管疾病是中老年人群最常见的疾病,具有较高的发病率、致残率和病死率,对患者的生命安全和生活质量均有较高的负面影响。经临床研究发现[6],早期给予脑血管疾病患者准确的诊断和治疗,对提高患者的治愈率,改善其预后情况有重要意义。目前,临床对疑似脑血管疾病患者多采用影像学诊断技术,其中以CT和核磁共振最为常见,现为论证两者的临床诊断价值,选取75例疑似脑血管疾病患者进行研究。

经本研究发现,核磁共振血管成像技术和螺旋CT血管成像技术虽然在诊断阳性率方面差异不显著,不具备统计学意义(P>0.05),但前者的诊断效能各方面水平均显著高于后者(P<0.05),由此表明,核磁共振血管成像技术在脑血管疾病诊断方面的应用价值更高于螺旋CT血管成像技术。究其原因可以发现,核磁共振血管成像技术主要原理是通过区分具有流动效应的血液和周围组织,来对人体血管的分布、血流位置和血流方向进行观察,进而对其闭阻和狭窄进行判断[7]。近年来,随着医疗科学技术的不断发展,核磁共振成像技术可以清晰地展现出动脉瘤血管狭窄、动静脉血管畸形以及其引流静脉和供血动脉的方式;还可以借助血流通过梯度磁场时的产生的自旋饱和度变化,形成血管和其周围静止组织之间的对比,从而生产图像。在扫描完成后不仅可以获取高信号的血管原始图像,还可以应用MIP后处理技术,在数学方式的帮助下将不同层面的高信号影叠加成一幅图像,再通过空间投影角的投影重建对人体的脑血管影像进行三维观察,在确保图像清晰的基础上还具备较高的分辨率,从而有效提高疾病的诊断效能[8]。

综上所述,核磁共振血管成像技术在脑血管疾病方面的诊断效能明显高于螺旋CT血管成像技术,临床诊断价值更胜一筹。