脾脏硬化性血管瘤样结节性转化的影像学表现及病理对照

2021-08-03邵明冉辛小燕杨尚文胡安宁通讯作者

邵明冉,辛小燕,杨尚文,胡安宁,杨 雯(通讯作者)

(南京大学医学院附属鼓楼医院医学影像科 江苏 南京 210008)

脾脏硬化性血管瘤样结节性转化(sclerosing angiomatoid nodular transformation, SANT)是一种罕见的脾脏良性血管性占位[1]。由于其发病率低、临床表现无特征性,在临床工作中常被误诊为炎性假瘤、血管瘤、错构瘤等病变[2]。本文回顾性分析我院收治的6例脾脏SANT患者的资料,探讨其影像学表现并与病理结果进行对照,旨在提高对本病的诊断水平。

1 资料与方法

1.1 临床资料

回顾性分析2015年1月—2020年6月于南京大学医学院附属鼓楼医院就诊的、经手术病理证实的6例SANT患者的临床资料。其中男性患者2例、女性患者4例,年龄45~70岁,中位年龄60岁。3例患者表现为不同程度的左上腹隐痛,病程2周~1年不等;3例患者为体检超声检查发现脾脏病变;5例患者体格检查表现为左上腹轻压痛。实验室检查及肿瘤学指标均在正常范围内。

1.2 影像检查方法

采用GE Discovery 750HD CT行上腹部平扫及增强检查,扫描范围为膈顶至肝脏下缘,主要参数包括:管电压120 kV,管电流350~450 mA,层厚1.25 mm,重建矩阵512×512。增强扫描经肘正中静脉注射非离子型对比剂碘海醇,注射速率3.5 mL/s。采集动脉期、门脉期和延迟期,延迟时间分别为35 s、60 s和180 s。

采用联影uMR780 MR行上腹部平扫及增强检查,扫描范围为膈顶至肝脏下缘,扫描序列为冠状位T2WI脂肪抑制序列,横断位T2WI、DWI、TIWI序列,平扫及增强e-THRIVE序列。增强扫描经肘正中静脉注射钆双胺,注射速率2.0 mL/s,期相和延迟时间均与CT相同。

1.3 病理免疫组化材料及方法

腹腔镜下手术切除病变组织标本,经10%中性甲醛溶液固定、常规脱水、石蜡切片、HE染色、光镜观察,并进行免疫组化检查,包括CD31、CD34、CD117、CD68、SMA、Ki-67、S-100、F Ⅷ等。

2 结果

2.1 CT和MR表现

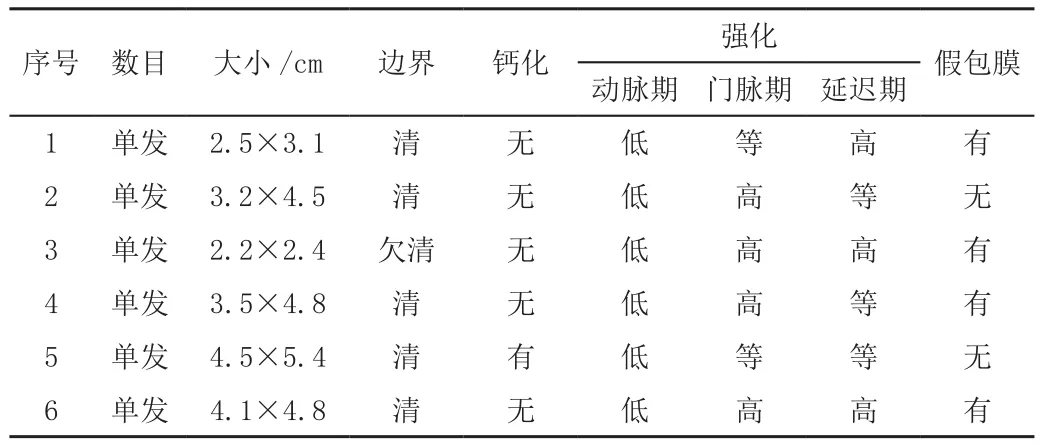

6例SANT患者CT平扫均呈类圆形低密度肿块,具体表现如表1所示。MR扫描中,3例在T1WI上表现为低信号,3例表现为等信号;4例在T1WI上表现为等信号,2例表现为低信号;4例在DWI上表现为低信号,1例表现为等信号,1例表现为高信号;ADC序列上表现为低信号、等信号或高信号。增强扫描强化方式与CT类似。4例见假包膜,2例未见明显假包膜。1例SANT患者的CT及磁共振表现如图1所示。

表1 6例SANT患者的CT表现

图1 1例SANT患者的CT及磁共振表现

2.2 病理结果

6例均为圆形或分叶状单发肿块,4例切面为灰红灰白色,2例切面为灰白色。病灶均为实性,质稍硬,境界尚清。镜下观察可见病灶内大小不等的小结节样结构,其内胶原纤维增生,围绕血管瘤样结节,内皮细胞肥胖。散见炎性细胞浸润,伴含铁血黄素沉积。免疫组化均显示 CD31(+)、CD34(+)、ERG(+)、CD8(+)。

3 讨论

3.1 临床特征

脾脏硬化性血管瘤样结节性转化是脾脏特有的一种罕见的脾脏良性血管性占位,是Martel等[3]人于2004年首次提出并命名。该病好发于女性[4],常无临床症状,病因及发病机制目前尚不明确,首选治疗方式是外科手术切除[5],病理学是诊断的金标准。

3.2 影像学特征及病理学对照

分析本组6例影像学表现及文献报道,总结影像学表现如下:CT平扫多为单发的圆形或类圆形低密度影;多数病灶边界清楚,少数伴有钙化,无囊变或坏死;T1WI多呈等信号或略低信号,T2WI呈不均匀低信号,DWI呈低信号,ADC信号无特异性;增强扫描呈渐进性、向心性强化,可表现为结节样强化;“星芒征”,指病灶内呈星芒状的低密度或低信号的裂隙;“辐轮征”,指CT增强扫描中病灶周边环形强化,以及从周边向中心呈辐射状分布的辐条样强化方式;多见假包膜。

病理学对照:星芒征与病灶中央的纤维瘢痕组织对应,辐轮征与被中央纤维瘢痕组织分隔的血管瘤样结节对应;T2WI及DWI序列呈低信号的原因为病灶内含铁血黄素沉积;增强扫描结节样强化与病灶内的血管瘤样结节对应;假包膜为肿块膨胀性绳长压迫周围脾脏实质组织所致;TIWI和DWI信号常不高,可能与病灶内的钙化有关。

3.3 鉴别诊断

脾脏SANT的鉴别诊断主要包括脾血管瘤、脾淋巴瘤、脾窦岸细胞血管瘤、脾错构瘤、脾血管肉瘤和脾炎性假瘤等。①脾血管瘤是脾脏最常见的良性肿瘤,通常小于2 cm,强化程度高于SANT,在T2WI上呈高信号,表现出“灯泡征”[6];②脾淋巴瘤通常表现为孤立结节或浸润,在T1WI上呈低信号,T2WI上呈等信号或稍高信号,常合并腹膜后、肝门、脾门等部分的淋巴结肿大[6];③脾窦岸细胞血管瘤以多发为主,T2WI上多呈高信号,病灶中央可见铁沉积,表现为“雀斑征”[7];④脾错构瘤的特征性表现为脂肪成分和钙化成分[8];⑤脾血管肉瘤是脾脏最常见的恶性肿瘤,MR上表现呈边界不清的混杂信号,偶见散在的点状钙化,增强扫描为混杂强化肿块,可见出血及坏死[9];⑥炎性假瘤无辐轮征及假包膜[10]。

综上所述,脾SANT的CT和MR表现有一定的特异性,主要体现在渐进性、向心性、结节样强化及“辐轮征”、“星芒征”,尤其以假包膜高度提示SANT的诊断,最终确诊仍需病理学及免疫组织化学证据。