浅谈巴赫《哥德堡变奏曲》及不同版本的演奏——以朱晓玫和古尔德演奏版本为例

2021-08-03张悦

张 悦

(河南大学 河南 郑州 450000)

《哥德堡变奏曲》是约翰·塞巴斯蒂安·巴赫晚期创作的一部作品,也是巴赫作品中占有重要地位的变奏曲之一。笔者通过收集资料,查阅相关文献,对巴赫以及《哥德堡变奏曲》有了更为具体的理解和探究。此外,笔者观看了两位具有代表性的钢琴家演奏此曲目,对比不同的演奏版本,将朱晓玫与格伦·古尔德这两位钢琴家的演奏进行比较和分析,结合笔者自身的体会,分别从演奏技巧、音乐风格、个人经历以及表达形式等方面进行阐述和总结。

一、作者介绍

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫于1685 年3 月21 日出生在德国中部图林根州的埃森纳赫市,是巴洛克时期著名的作曲家、键盘演奏家、管风琴家,被后人尊称为“西方音乐之父”,他是欧洲音乐史上的划时代人物。巴赫出生在一个庞大的音乐世家中,1693 年就读于埃森纳赫拉丁语学校并进入学校唱诗班。1694 年到1695 年,他的母亲和父亲相继去世,之后巴赫进入到管风琴家约翰·克里斯多夫的家庭中。在这几年里,巴赫学习到了很多有关管风琴的演奏和作曲技能。1700 年他前往吕内堡进到米歇尔学校的唱诗班学习。自1703 年开始,先后在阿恩施塔特和米尔豪森工作任职。1708 年定居于魏玛,并担任宫廷教堂管风琴师兼宫廷音乐家,在魏玛任职的九年时间里,巴赫创作了大量管风琴曲。1717 年,巴赫来到科腾,在列奥波德亲王府邸担任宫廷乐长,在此期间,他写了许多世俗器乐作品和古钢琴曲。1723年,赴莱比锡,接任圣托马斯教堂乐长和音乐总监等职位,并在该城市工作27 年直到逝世。巴赫一生中有过两段婚姻,不幸的是,到了晚年,巴赫视力减退最终双目失明,1750 年7月28 日在莱比锡去世,享年65 岁。

二、作品介绍

《哥德堡变奏曲》出版于1742 年,是巴赫晚年时期的伟大创作。这部作品最初是为羽管键琴而作,全曲共分为32 段,主题是一首萨拉班德舞曲,由30 首变奏组成,可以堪称是世界音乐史上的巨作。《哥德堡变奏曲》与贝多芬的《狄里贝亚变奏曲》和勃拉姆斯的《亨德尔主题变奏曲与赋格》被称为世界三大变奏曲。此曲是巴赫应驻在德累斯顿的俄国大使凯瑟琳的要求为其学生哥德堡创作的一部作品。当时凯瑟琳伯爵因患失眠症,于是让钢琴家在夜晚为他弹奏以缓解症状放松情绪,巴赫便帮助哥德堡谱曲,这部规模宏大、结构复杂的变奏曲由此诞生。

三、演奏版本对比

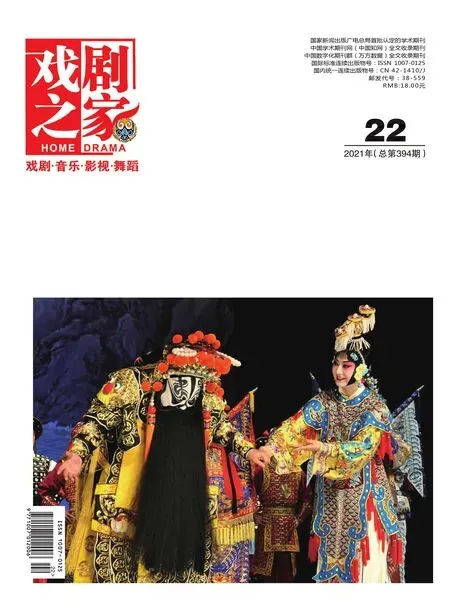

(一)朱晓玫

2014 年莱比锡巴赫音乐节上演奏的朱晓玫

笔者初次听到《哥德堡变奏曲》这部作品,演奏的正是这位叫做朱晓玫的法籍华裔现代女钢琴家。朱晓玫是音乐界能够演奏好《哥德堡变奏曲》为数不多的钢琴家之一,也是第一位在巴赫曾经工作过的圣托马斯教堂演奏《哥德堡变奏曲》的女钢琴家。这是一位不太被大众熟知却又独具魅力的音乐家,她一直未婚,可谓将自己的毕生精力和热情都献给了钢琴,也献给了巴赫。朱晓玫对巴赫似乎有种独特的情怀,尤其是对《哥德堡变奏曲》这首作品,她将其反复研究不断练习,长达三十年之久。在观看有关朱晓玫的纪录片时,笔者注意到她所说的:“《哥德堡变奏曲》是巴赫最伟大的作品之一,三十年来它伴随着我的生命,就像一个与我一起生活的人,它已成为我的一部分。”另外还提到了《老子》书中的一句话:“譬道之在天下,犹川谷之于江海。”老子作为中国历史上一位著名的思想家、哲学家,是道家学派的创始人和主要代表人物,老子的思想对中国哲学的发展产生了深远的影响,对于朱晓玫亦是如此。据统计,在《老子》这本书中,“道”一字共出现七十多次,作为老子思想的核心,“道”的本性即是自然,主张因其自然,自然而为。老子推崇朴素和恬淡,他认为“恬淡为上,胜而不美”,朱晓玫便是接受和崇尚老子的这种平淡之美。在音乐方面,老子提出“大音希声”,强调注重音乐本身,走进音乐深处而感受音乐世界。2014年朱晓玫在莱比锡圣托马斯教堂进行演出,她身着素雅的黑色中式服装,踱步走到观众面前,显得十分自然朴素且大气儒雅,与信奉道教的她形象完全吻合。朱晓玫秉持中庸之道,将道教思想融入到《哥德堡变奏曲》的演奏中,以平静之心强调简单和理性。如若要把朱晓玫演奏时的双手比作一样东西,笔者认为比作成水再合适不过了。她触键轻柔灵活,如同一股清泉,不急不缓却又充满力量,她表现出来的音乐也像流水一般流畅柔和,悠长细腻,流入每个听众的心里。朱晓玫惯于采用“拱桥状”手型弹奏,较多地使用踏板来丰富音色,采用贴键式的演奏技法,没有过多的夸张的肢体动作和华丽的音乐处理做装饰,使用的是巴洛克力度处理渐进式的方式,将音色和音乐情绪知性温婉地呈现出来。朱晓玫练习《哥德堡变奏曲》长达三十余年,经过长时间的沉淀和三十年如一日的练习与感悟,她把自己完全融入到音乐当中,真正地做到心无旁骛,用心诠释这部作品。通过聆听朱晓玫的演奏,我们可以感同身受,感受这纯粹平和的内心世界,短暂地远离外界的纷扰和浮躁。

(二)格伦·古尔德

格伦·古尔德是加拿大的一位著名钢琴家,生于加拿大多伦多市的一个音乐世家。母亲佛洛伦斯是一名音乐教师,古尔德自幼跟随母亲学习钢琴,受到母亲的音乐熏陶,随后进入多伦多皇家音乐学院深造。古尔德是一个名副其实的音乐天才,10 岁时他就已经完全掌握了巴赫《平均律钢琴曲集》的第一卷,13 岁时举行了他人生中第一次管风琴独奏公开演出,19 岁时便正式开始了他的演奏家生涯。1955 年,23 岁的古尔德录制了自己的首张唱片《哥德堡变奏曲》,一举成名,受到音乐界的广泛关注和认可。笔者在观看纪录片时,注意到这个音乐天才有着异于常人的习惯,在外演出时,古尔德总会随身携带一个不足40 厘米高的矮凳子,并且弹琴时嘴巴总在不停地哼唱。1981 年,也就是逝世的前一年,被人誉为“始于巴赫,终于巴赫”的古尔德第二次录制了《哥德堡变奏曲》。这两个录制版本相比,1955 年他仅用了38 分钟便以极快的速度和娴熟的技巧完成了整曲的弹奏,富有个人风格,显示出了这位青年钢琴家的自信和活力。到1981 年,他似乎将自己的人生经历和对这部作品的理解带入到了音乐中,整体速度放慢,演奏长达51 分钟,音乐表现更加沉稳和深刻,仿佛在叙述他自己对《哥德堡变奏曲》的思考与感悟。虽然是同一个钢琴家演奏一首同样的作品,但是因为年龄的不同,对作品的认识和审美经验的变化,演绎出来的作品也会出现截然不同的景象。古尔德多运用指肚弹奏,触键坚定而有力,他的演奏速度变化较朱晓玫更为明显,虽然使用了踏板,但使用频率较低且短促细腻。笔者认为,古尔德和朱晓玫的相似之处在于对巴赫的热爱和追求,即使国籍和信仰不同却也能产生共鸣,两人都未婚,只为全身心投入到音乐中,将他们的一生献给巴赫。

1955 年演奏时的古尔德

1981 年演奏时的古尔德

四、结语

通过聆听学习《哥德堡变奏曲》这一作品,笔者有机会走近巴赫,再次对巴赫空前绝后的音乐才能表示惊叹,同时也了解到朱晓玫和格伦·古尔德这两位伟大的钢琴家,三十年磨一剑的精神造就了如今的朱晓玫,以及古尔德被称作“最接近巴赫的人”。音乐无国界,音乐是一种通用的语言,每一位伟大的音乐家都令我们肃然起敬。

注释:

①朱晓玫与她的摆渡者巴赫——纪录片。