解构 建构 重构

——《角的度量》教学与评析

2021-07-31执教曹志国评析刘晓萍

执教|曹志国 评析|刘晓萍

《角的度量》这节课,教学内容并不复杂,如果教师站在测量教学的整体角度展开思考与设计,就可以把一节平常的概念教学课变成一节具有深度思维的探究课,教师用一环扣一环的精密设计展示学生思维的绚烂,让学生经历一场关于量角器的“解构、建构与重构”的智慧之旅。

【教学过程】

一、解构——在问题驱动中探寻本真样态

1.情境引入,引发需求。

师:同学们,苏州水上乐园是大家非常喜欢的地方。这是乐园里的滑滑梯(课件出示,图略),你们认为玩哪一个滑梯,下滑得速度更快呢?为什么?

生:左边的下滑的速度更快,因为它更陡。

师:你能用数学的语言再来说一说吗?

生:左边的角比右边的角度数更大。

师:左边的角比右边的角大多少呢?如何精确地表达呢?同学们想一想,在以前的学习中,我们是如何精确地表示课桌的长度和课桌的面积的?

生1:为了精确地表示课桌的长度,我们学习了长度的度量单位“厘米”,然后再看课桌的长边包含多少个1 厘米。

生2:为了精确地表示课桌的面积,我们又学习了面积的度量单位“平方厘米”和“平方分米”,然后再看课桌的面包含多少个面积单位。

师:是的,那么角的度量单位又是什么?这个角中又包含多少个度量单位?我们今天一起来探究“角的度量”。

2.规定标准,精确刻画。

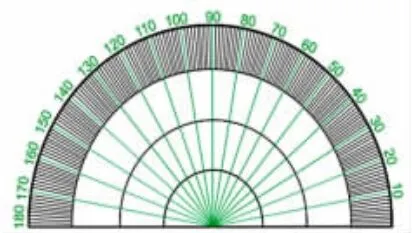

师:(课件出示半圆形)这是个半圆,我们将它平均分成18 份,再把其中的一份平均分成10 小份,每一小份所对的角,就是1 度的角。“度”是角的计量单位,1 度角记作“1°”。

(学生观察1°角,在作业纸半圆图上画出1°的角,并说说感受)

(课件出示2°、5°、10°的角,学生先估一估每个角分别包含几个1°,是多少度;之后再课件演示验证)

(课件出示20°、100°、180°的角,学生再说说分别包含多少个1°,是多少度)

师:一个角的度数是多少,就是看什么?

生:就是看这个角中包含多少个1°的角。

师:在图上,你能找出多少个1°的角,这些角有什么共同的特点?

生:图上有180 个1°的角,这些角大小相等,角的顶点都在同一个点上。

3.异中求同,凸显本质。

课件依次出示30°、90°、150°的角,其中90°的角有三个:分别为0°~90°、60°~150°、80°~170°。

师:你能说出这些角的度数吗?你是一度一度地去数的吗?又是怎么看出来的?

生1:第一个角是30°,因为角的一条边指向刻度20,另一条边指向刻度50,50-20=30,也就是这个角中包含了30 个1°的角。

生2:第二个角是90°,因为角的一条边指向刻度0,另一条边指向刻度90,说明有90 个1°的角,这个角是90°。

生3:第三个角一条边指向刻度60,另一条边指向刻度150,说明也有90 个1°的角,这个角也是90°。

生4:第四个角一条边指向刻度80,另一条边指向刻度170,这个角还是90°。

师:这三个角有什么不同点,又有什么相同点?

生1:这三个角的开口方向不同,角的两条边所在的位置也不一样。

生2:但是,这三个角的度数是相同的,都包含了90 个1°的角。

课件出示150°的角,指名学生读出角的度数。

师:30°、90°、150°这三个角,哪个最大?哪个最小?

生:150°的角最大,30°的角最小。

师:是的,一个角包含的度量单位越多,它的度数就越大;包含的度量单位越少,它的度数就越小。

4.逐步演变,生成工具。

师:图上有180 个1°的角,这幅图给你的感觉怎样?

生:密密麻麻,比较模糊,看不清楚了。

师:是的,如果把每一个1°的角的两条边都画出来,图上就会密密麻麻,反而看不清楚了。现在,我们只在圆周上留下一些刻度线。

课件演示,逐渐形成单圈刻度量角器。

师:同学们,这就是角的度量工具——量角器。量角器上所有角的顶点叫做量角器的中心,0°所在的线叫做量角器的0 刻度线。

二、建构——在多元度量中探析本质内涵

1.多元找角,抵达本质。

(1)看一看。

师:在这个量角器上,你看到了什么?

生1:我看到了量角器的中心,量角器的0 刻度线。

生2:我看到了在量角器的周边上有一圈刻度,从右边开始依次是0°、10°、20°……一直到最左边是180°。

师:我们还需要有一双善于“透视”的眼睛,能够发现量角器上很多的“隐藏”的边和隐藏的角。

学生互相说一说自己在量角器上看到了什么,并组织全班交流。

(2)画一画。

师:你能在老师给你的纸质量角器上找出一个70°的角,并把它画出来吗?

学生在纸质量角器上画角,全班交流,展示学生不同的画法。

师:这些画法有什么不同点和相同点?

生:角的位置不同,开口方向不同,两条边所在的刻度线不同。画出的所有角都是70°,它们都包含了70 个1°的角。

师:三种方法哪一种一眼就能看出画出的是70°角?

生:方法1,角的一条边和量角器的0 刻度线重合,只要看角的另一条边指向的刻度就可以知道答案,更加快捷方便。如果用方法2 和方法3,还需要再进行计算,显得比较麻烦。

2.观察比较,再生工具。

师:为了使用方便的需要,量角器也在不断地变化。

课件呈现,在原来单圈刻度量角器的外面再增加一圈刻度,形成双圈刻度的量角器。

师:现在的这一圈刻度与刚才的一圈刻度有什么相同和不同的地方?

生:相同点是两圈刻度都是从0°到180°;不同点是刻度的方向是相反的,里面的一圈是从右到左依次为0°到180°,而外面的一圈是从左到右依次为0°到180°。

学生之间互相说一说、指一指,介绍自己手中的量角器,再全班交流。

教师强调左右0 刻度线分别与外圈和内圈的对应关系,以及这个双圈量角器上也同样存在很多被隐藏的线和角。

3.多元度量,方法优化。

师:同学们猜想一下,可能是什么原因让我们又发明了有两圈刻度的量角器?

教师通过具体的例子,引导学生评析一圈刻度量角器在度量时的相对不便,两圈刻度量角器在度量时的相对便捷性。

逐步出示四个角,学生分别读出每一个角的度数。

师:上面的四个角在度量的时候,你分别看的是内圈还是外圈?你有什么发现?

生:如果角的一条边对着的0 刻度线在左边,就看外圈;如果角的一条边对着的0 刻度线在右边,就看内圈,这样能一下子就看出答案。

师:第四个角,如果老师一定要看外圈的刻度,可以吗?方便吗?

生:看外圈也是可以的,用180-135=45,不过这样需要计算,不太方便。

4.巩固练习,灵活运用。

课件出示:70°、110°、35°三个角,开口方向不同,学生量出它们的度数。

学生动手操作,指名上讲台演示,全班交流。

师:此时,我们可以精确地刻画课前问题中左边的角比右边的角大的度数了。

三、重构——在多维联接中探求本源结构

1.熟悉与陌生的融通。

谈话:同学们有没有想过,量角器是一个半圆,如果把两个量角器拼起来呢?

师:(课件出示)现在的量角器中,包含了多少个1°的角呢?

生:360 个1°的角。

课件出示一个角,一条边指向290°,另一条边指向350°。

师:你知道这个角的度数吗?

生:这个角是60°,因为350-290=60,这个角里面包含了60 个1°的角。

师:一圈刻度的、两圈刻度的和圆形的量角器,它们形状虽然有些不一样,但是在度量角的时候有什么一样的地方?

2.过去与现在的联接。

师:同学们,为了精确地刻画这个世界,我们进行长度的度量、角的度量,你能找出它们都有什么相同点吗?

生:都需要先确定度量的单位。

3.已知到未知的呼唤。

师:我们已经学习了长度、面积、角度的度量,都是要先确定度量单位,再看被度量的物体中包含了多少了度量单位。在以后,我们将学习物体的体积,猜测一下,你觉得我们又该如何去研究体积的度量呢?

【评析与思考】

本课研究的测量对象为角,教师坚持“学为中心”的理念,站在图形测量的知识体系中精心设计环节,环环相扣,在观察、操作、交流等体验性活动中帮助学生建立1°角大小的表象,通过建构、想象、推理等一系列“高阶”思维活动,师生共同再造了量角工具,发展了学生的空间观念,提升了学生的测量素养。

一、基于数学现实,引发测量需求

每个学生都有自己个体性的“数学现实”,这种“数学现实”即为学生学习中的前概念。生活中,滑滑梯的“陡”与“缓”是十分常见的,学生对其有了一定的感知,这也是滑得快与慢的直接原因,这些构成了学生的“数学现实”。

在教学实践中,教师正是基于这样的对学生的认识,单刀直入地提出了问题:“你能从数学的角度分析一下两个滑滑梯滑得快与慢的原因吗?”这一问题的提出,无疑是具有挑战性的,对学生的思维是有撞击的,通过对这个问题的思考,可以让学生迅速联想到其中角的大小不同是导致“两个滑滑梯滑得快与慢的主要原因”,从而产生了比较大小的需求。接着,教师追问:“左边的角比右边的角大多少呢?如何精确地表达呢?”“以前的学习中,我们是如何精确地表示课桌的长度和课桌的面积的?”这样的知识经验的正迁移,不仅有助于学生梳理研究问题的脉络,更是一种学习方式上的思考,就是用旧知解决新问题,完善知识结构的同时,更是研究问题意识的全面激活,引发了学生用数学的语言、数学的符号去精准表达角的大小的学习欲望,进而体会建立统一度量单位的重要性。。

二、多维构建表象,理解测量本质

在实践活动中,教师引导学生从观察1°角的大小开始,逐步走向对若干个1°角所组成的2°、5°、10°角的观察与估测,进而探究20°、100°、180°角的实际意义,在表征“每个角分别包含多少个1°、是多少度”的活动中,逐步感悟“一个角的度数是多少,就是看这个角中包含多少个1°的角”的测量本质。在这三个环节中,教师围绕“多少个1°、是多少度”这个核心问题,引导学生对角的度量单位进行了深度探索,使学生理解与把握了度量单位的实际意义,体悟了测量结果的数学意义。

学生空间观念的发展需要多种表象的支撑。教学中,教师组织学生在看一看、估一估、量一量、比一比等活动中,重点对1°、10°、30°、90°等展开了学习活动,引导学生在建立对这些特殊角的良好表象基础上,更好、更灵活地开展测量活动。

对第二学段的学生来说,思维的发展已经达到了一定的层次,只是单纯地直观操作已经无法满足他们学习的需求,更高阶的思维需要加以渗透。在指向测量本质的学习探索中,估测、想象、归纳、对比、直观思考以及分析和推理等思维活动得到了充分体现。对比一:三个分别为0°~90°、60°~150°、80°~170°的90°角的对比活动,学生发现:虽然这三个角的开口方向不同,角的两条边所在的位置也不一样,但是,这三个角的度数是相同的,都包含了90 个1°的角,都是90°的角。对比二:学生对30°、90°、150°这三个角进行比大小中,进一步感悟了“一个角包含的度量单位越多,它的度数就越大;包含的度量单位越少,它的度数就越小”的数学道理。对比三:在画指定70°角的活动中,教师展示三种不同结果,继续以“这些画法有什么不同点和相同点”为核心问题启发学生进行深入思考:角的位置不同,开口方向不同,两条边所在的刻度线不同,但它们都包含了70 个1°的角,进而推理得出“画出的所有角都是70°”的结论。三次对比活动直抵角的度量本质,学生空间观念得到充分发展的同时,量角器这一度量角的工具也得到了自然建构。

三、沟通深化结构,提升测量素养

深度的数学学习需要从知识的碎片化向结构化转化。所谓的知识结构化就是把所学的知识要素按其相互作用、相互联系的方式和秩序组合起来,使知识由繁杂变成简化概括,使学生对知识的体系和结构产生形象化的感觉和认识。本节课中,教师将角的度量内容放在图形与几何领域计量单位知识体系中进行整体架构,导入时,“左边的角比右边的角大多少呢?如何精确地表达呢?同学们想一想,以前我们是如何精确地表示课桌的长度和课桌的面积的?”这一问题,唤醒了学生图形测量的相关经验,建立统一度量单位的需求呼之欲出,而这样的经验将影响着学生对本课角的度量单位探索、解决相关问题的学习。

临近课尾,教师独具匠心设计了三个活动,引领学生多维拓展、整体思考。活动一:“熟悉与陌生的融通”环节,看似教师随意一问:“一圈刻度的、两圈刻度的和圆形的量角器,它们形状虽然有些不一样,但是在度量角的时候有什么一样的地方?”在拓展与延伸中,又把学生的思维从远处回归到角的度量的本质:不论用哪个量角器,都是要看被量角中包含了多少个度量单位。活动二:“过去与现在的联接”环节,教师再次引发学生展开对比:“长度的度量、角的度量,它们有什么相同点吗?”在异中求同中再次奏响度量主旋律,即都是要先确定度量单位,再看被度量的物体中包含了多少个度量单位。活动三:“已知到未知的呼唤”环节,教师再次抛出问题:“以后,我们将学习物体的体积,猜测一下,你觉得我们又该如何去研究体积的度量呢?”引发学生继续从度量的意义、度量的方法等去展开求索,这是一个引领学生从“学会”走向“会学”的好问题。