抓住本质 边“破”边“立”

——《倍的认识》教学实践与反思

2021-07-31倪斌强

文|倪斌强

在一次和新思维教育科学研究院共同开展的教研活动中,我们连续听了几节《倍的认识》,课后感觉到学生学习“倍”有点困难,根本原因在哪里呢?经过与教研员的讨论,认识到主要原因有三点。

第一,认识“倍”是学生从“加法结构”到“乘法结构”的一次质的转化,而认知结构的转变是学生学习的最大困难。

第二,“倍”在刻画两个量的关系时,要从绝对数量的多少比较转变到相对数量的关系认识,这是很多学生不易想通的地方。

第三,日常的“倍”与数学上的“倍”稍有区别。日常的“倍”,商一般大于1,而数学上的“倍”,商大于、等于或小于1 都可以。

找到了学生学习“倍”的困难之处,教学中应设计哪些有效教学活动来突破学生学习的障碍呢?我们对《倍的认识》进行了重新设计,并进行实践,取得了较好的效果。

一、初步认识“倍”

1.出示题目。

第一题:说说第一行的△和第二行的○有什么关系?

图1

生:第一行比第二行少3 个。

生:第二行比第一行多3 个。

师:它们除了相差关系还有什么关系呢?这是我们这节课要研究的内容。

第二题:出示下图,要求根据前三幅图的规律,画出第四幅图第二行的图形。

图2

图3

图4

2.反馈交流。

师:说说你是怎么想的。

生:我画了8 个☆,因为第一行几个,第二行就比它多几个。

生:我画了8 个□,第一行的个数乘2 就是第二行的个数。

师:如果把第一幅图中第一行三个△看为一份(边说边圈),那么第二行有这样的几份?

生:2 份!

师:另外几幅图,像老师这样圈一圈,看看是不是都一样。

(学生动手圈画)

师:比较这几幅图有什么共同点?

生:都是第一行的个数为一份,第二行的个数有这样的两份。

师:那我们就可以说:第二行的个数是第一行的2 倍。

师:按“( )为一份,( )有这样的( )份,( )是( )的2倍。”说一说。

3.提炼。

师:每组图的东西不一样,个数也不一样,为什么都可以说第二行的个数是第一行的2 倍呢?

生:因为都是以第一行的个数为一份,第二行都有这样的两份。

师:对啊,不管什么物体,有几个,只要以第一行为一份,第二行有这样的两份,都可以说第二行的个数是第一行的2 倍。

【设计意图:1.课始出示第一行3 个△和第二行6 个○的图片,让学生说说第一行的△和第二行○的关系,学生说出相差关系后,教师引导学生说“除了相差关系还有什么关系呢?”打破学生的认知平衡(相差关系),激发学生学习的兴趣(除了相差关系还有什么关系),为“破”加法结构“立”乘法结构做好了准备。2.学生根据前三幅图画图时已初步体会到“倍”的结构,也就是第一行都有一份,第二行都有这样的两份。引出“倍”后,再让学生异中求同——“每组图东西不一样,个数也不一样,为什么都可以说第二行的个数是第一行的2 倍呢?”这样逐步剥离“倍”的非本质属性(与是什么物体、个数有几个无关),显现倍的本质特征——只要以第一行为一份,第二行有这样的两份,都可以说第二行的个数是第一行的2 倍。】

二、着力构建2 倍

1.课件把物体隐去,留下第一行一个圈圈,第二行两个圈圈。

师:这两样比较的东西除了作业纸上的这些,还可以是什么?

生:还可以是铅笔、书本、男生、女生……

师:个数除了1、2、3、4,还可以是几个?

生:5、6、7、8……

2.画一画。

要求:画的两种量,一种量是另一种量的2 倍。并且尽量画得与众不同。

3.反馈交流。

(1)出示学生的各种画法。

(2)比较这些图:为何都可以说一种物体是另一种物体的2 倍?

4.提炼。

师:只要一种物体的个数为一份,另一种有这样的两份,都可以说两份的物体个数是一份物体个数的2 倍。

师:一份的如果是20 个、50个、100 个,两份的分别是多少?

师:一份的如果是a 个,那么两份的有多少个?

生:b 个。

师:很好,能用字母来表示,但b 个能看出有这样的两份吗?

生:不能。

师:那到底怎么表示呢?

生:2 个a。

【设计意图:1.由于要求画得不一样,学生就会存同求异,出现了以第二行为标准量、不工整排等几种变式情况,也就“破”了一定以第一行为标准量的思维定势,更好地建立了“2 倍”的模型。然后又进行了异中求同的比较——“为何都可以说一种物体是另一种物体的2 倍”,使学生明白“只要一种物体的个数为一份,另一种有这样的两份,都可以说两份的物体个数是一份物体个数的2 倍”。2.“一份的如果是a 个,那么两份的有多少个?”尝试在三年级就渗透用字母表示数,让学生体会符号的含义。经过实践,学生完全能够接受,一开始很多学生会想到用“b”来表示,“但b 个能看出有这样的两份吗?”经教师提醒,有部分学生会想到用“2 个a”来表示,这样也就突破了低段学生只局限于具体数量的问题,出现了用代数符号表达的“2 倍”概念。】

三、拓展到几倍

练习一:第一行△△△。

画一画:第二行的△是第一行的3 倍。

师:如果第二行的△是第一行的5 倍、10 倍,又怎么画?

师:如果是1 倍呢?

练习二:

第一行△△△

第二行△△△△△△

师:第一行如果去掉一个△,第二行还是第一行的2 倍吗?那是几倍呢?为什么?

师:第一行如果去掉两个△,第二行是第一行的几倍呢?

练习三:

第一行△△△

第二行△△△△△△

师:如果以第二行为一份,第一行是第二行的几倍呢?

(画一画、说一说)

生:半倍。

生:0.5 倍。

师:这几位同学说得都对,这个我们以后会学到。

小结:如果以第一行的个数为一份,第二行有这样的几份,我们就说第二行的个数是第一行的几倍。

【设计意图:1.在这个环节有两个“变”:一是标准量不变,比较量变化(即两个量之间成正比例关系)。由于对“2 倍”有较为深刻的认识,所以对其他倍数,学生基本没有问题。在此基础上,引导学生认识较难理解的“1倍”,由于前期铺垫充分,学生的理解也水到渠成。二是比较量不变,标准量变化(即两个量之间成反比例关系)。“第一行如果去掉一个△,第二行还是第一行的2 倍吗?那是几倍呢?为什么?”“第一行如果去掉两个△,第二行是第一行的几倍呢?”让学生感受到比较标准的重要性,潜移默化地渗透反比例关系。在两个变中寻不变,基于丰富的体验,建立好“几倍”的结构。2.第一行3 个△,第二行6 个△。如果以第二行为一份,第一行是第二行的几倍呢?让学生打破刚刚形成的商大于或等于1 的几倍模型,渗透也有可能是不到1 倍的情况,为高段进一步学习分率(分数倍)做好铺垫。】

四、变式练习

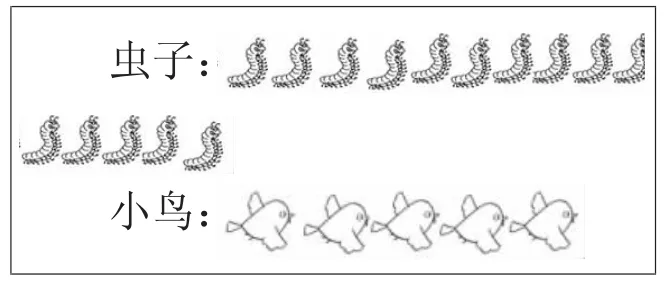

第一题:

( )看作1 份,( )有这样的( )份,( )是( )的( )倍。

( )看作1 份,( )有这样的( )份,( )是( )的( )倍。

空白部分的大小是阴影部分的( )倍,整个长条的大小是阴影部分的( )倍。

第三题:○○●●○●○○

○○○○●○○○

○的个数是●的( )倍。

【设计意图:课的最后阶段,进一步通过变式检测和提升学生对倍的认识。分三个层次处理:第一题中的两个量虽然仍上下分开摆放,但需要学生自己辨识谁是标准量,谁是比较量。第二题是融成一行,探讨总体和部分之间的倍比关系。第三题是打乱了图形的排列,需要学生自己概括出两个量的关系。至第三题,学生完全摆脱了刻板的倍的图示,建立了抽象的倍的图式。】

类似于《倍的认识》这样的概念起始课,学生数学认知的发生是本质性的跃升。在这样的课中,学生对概念的理解程度,将深刻影响到后期学生解决问题、创造新知的水平。本节课设计的创新之处在于:一、学生在学习中,不断经历“破”与“立”的过程,层层剥离概念的非本质属性,建立新的数量关系模型。二、处处为学生的后续学习做铺垫。基于“倍”的概念,自然地联系到字母符号意识的渗透、标准量的变化、分数(小数)倍的建立、正反比例的涉及等等。“前有基础,中有突破,后有发展”是新思维数学的一贯理念,我们一线教师完全可以利用这样的理念,创造性地组织和改编学习材料,边破边立,融通教学,让概念教学更加扎实有效,真正促进学生数学思维的发展!