亚洲学者视野中的喜马拉雅婚姻杂糅

2021-07-27张婧璞

张婧璞

(广东开放大学,广东 广州 510091;中山大学,广东 广州 510275)

一、引 言

喜马拉雅山脉巍然屹立在青藏高原的南缘,以巨擘巅峰的姿态拥抱着中、印、尼、巴等国家。这是一块东西长2500公里、南北宽300公里的土地,民族文化多种多样,婚姻形态也多种多样。后者既有单偶婚,也有多偶婚,多偶婚中既有兄弟共妻,亦有姊妹共夫,此外,娶入式、入赘式、转房、收继等婚俗梅花间竹。几乎每一条河谷,每一个村落,都可以看到婚姻杂糅的图景。

在喜马拉雅山区的婚姻杂糅中,人类学家对兄弟共妻制最为关注,尽管在当地的婚姻总量中,约九成是一夫一妻制,只有接近一成是兄弟共妻制,姊妹共夫制更加稀少。之所以如此,主要因为这一区域的居民崇尚兄弟共妻制,该婚制包含了其他婚制的基本矛盾,成为反射其他婚姻家庭的一面镜子。

到喜马拉雅山区进行田野调查的学者有彼得王子、韦斯特马克、戈尔斯坦、白雷曼、利奇等人,其研究共性是以实证为主。除了西方学者,亚洲学者的研究鲜有提及,或者语焉不详。本文依据掌握的田野资料,认为按先行后续关系,印、中、日学者依次出现在田野调查场景中,他们的成果代表了亚洲学者的较高水平。

印度学者中以马骏达(Majumdar,D.N.)和阿尼玛·慕克吉(Anima Mukherji)为代表①,他们均在喜马拉雅南坡印度北方邦德拉·敦县从事调查。马氏被誉为印度最活跃的人类学家之一②,《喜马拉雅社会的宗族结构》(以下简称《结构》)聚焦于金萨·白瓦人的婚姻家庭形态和乡村政治权力体系等③。中国学者何国强(坚赞才旦),长期致力青藏高原卫藏地区和川、青、滇、藏交界地带的文化研究,《青藏高原的婚姻和土地》(以下简称《土地》)通过对五县八乡的兄弟共妻婚的比较和分析,揭示了该婚制的动力学基础④。日本研究藏族兄弟共妻婚制的学者有川喜田二郎、棚濑慈郎(Tanase Ziro)等,后者主要在印度喜马偕尔邦拉胡尔与查谟/克什米尔邦藏斯卡地区和拉达克地区调查,《喜马拉雅藏族社会家庭与婚姻研究》(以下简称《研究》)是其代表作,2017年在中国出版⑤。

下面以《结构》《土地》和《研究》三篇作品为例,在研究区域上互补,涵盖喜马拉雅山脉西段、北段和东北段;在国家制度上,印度属不结盟的第三世界国家,日本属于西方资本主义阵营的同盟,中国走独立自主的社会主义道路,具有多样性;囿于政策,中、印只能在本国区域内调查,这也使得喜马拉雅婚姻杂糅形态的全貌只能通过田野民族志进行跨文化比较。同时期,南亚的巴、尼、孟等国的人类学学者也进行了兄弟共妻的研究,但受印度影响,相似度较高,本文暂且不纳入比较的范畴。

二、特殊婚制的起源及各种婚制的存在形态

关于兄弟共妻起源的探讨,进化论与功能论是两种取向:前者在婚姻进化的历史序列上将其置于某个阶段,后者则将婚制与环境、政治、经济与观念相联系,辨别其在文化整体中的作用。印度学者放弃对进化论的解释,日本学者棚濑认为一种社会制度的成立与事情的突然性和历史的偶然性有着很大的关系[1],相似环境下确有不同婚制存在,单以适应环境似乎解释不通。棚濑强调,生物与心理的解释无法得到主位的印证,更倾向于观念与价值体系的驱动导致不同个体选择不同的婚制。

国内关于起源的探讨,进化和功能假说均认为兄弟共妻乃涉藏地区自然衍生而成。近年有学者承传播论的观点,以喜马拉雅婚姻杂糅区为文化丛,找寻文化特质与文化传播链条。该观点认为,一妻多夫最早出现于恒河流域,其基础条件是当时的生产方式使得底层出现种姓制度,并出现不分家的私有制观念,毗邻南亚的青藏高原族群采借此婚制,时间上先行后续,空间上区域连接,文化特质相同,具有同根关系[2]。战争、灾害导致民族迁徙,人的移动伴随着文化的移动,人就是传播链条中的扭结,婚制的采借使得生态、生产方式与宗教契合融通。特殊的婚制文化在历史境遇中嵌入到喜马拉雅山区的自然生态的缝隙中,不断发展起来,传播来源说以婚姻形态的共同特质为证据链,具有较高的可信度。当然,此假说并非否认喜马拉雅北坡的昌都地区独立衍生出兄弟共妻婚制的可能,而是强调喜马拉雅南坡的众族群在婚制上彼此采借的可能性。

印度与西藏的共妻形态如同一事物的两面,既同源,又存在差异。印度存在着多夫多妻婚,甚至妻子的数量在高峰期会高于兄弟,强化女性生育功能对婚姻的重要作用;而西藏没有此种共妻,限制女性的数量,以减少家庭矛盾、促进家庭团结为目的,客观上控制了人口。印度金萨人的共妻婚与种姓紧密联系,高种姓选择共妻婚的比例明显多于低种姓群体[3];西藏的例子也表明共妻婚与阶层联系更为紧密,没有土地的底层农奴和手工业者未必选择此婚制(由于缺少可继承的土地,如果个体完全能控制自己的收入,不需要与其他兄弟分享,一妻多夫制的好处并不足以阻止兄弟们去建立各自的家庭),单偶婚与多偶婚同时存在。西藏的佛教鼓励入寺为僧尼,男性多于女性,但女性即使不入庵堂,也可以选择居家修行,佛教吸纳了因男性入寺而产生的失婚女性,并且协调兄弟共妻婚的丈夫数量。因此,喜马拉雅山区的兄弟共妻婚与其他婚制兼容共生。

三、特殊婚制的功能

韦斯特马克曾从功能的角度提及一妻多夫婚的五个起因:第一,男性的过剩;第二,经济的贫困;第三,丈夫经常外出需守护家庭的安全;第四,生子的欲念;第五,妇女享有性自由。我们不妨从上述视角入手,以三国学者的调查,剖析兄弟共妻婚制的功能。

第一个因素无需在此展开讨论,学者通过实地调查已证明青藏高原男女性别比例均衡。性别比例不是引起兄弟共妻婚的原因,与此相反,兄弟共妻可能使得部分女性丧失婚育的权利。但此部分失婚女性的总量不大,毕竟其在总婚姻比例上仅占一成左右。韦氏的其他四个因素,看似相互独立,其实质围绕着资源与人口的关系而展开,涉及马克思所说的两种“生产”[4],资源与物质生产资料的生产相联系,人口与人类自身的生产相联系。两种生产的对立统一是人类社会存在和发展的前提。

第二项经济因素与喜马拉雅的整体生态环境紧密联系,该区域主要由冰峰、湖盆阶地和高山峡谷交错镶嵌组成,除低缓盆谷地带生态稳定性较强外,其他干、寒、荒、高、陡地区均是生态脆弱区。脆弱的生态承载人类的繁衍生存,一方面需要控制人口(第四因素),另一方面要采用多元生计(第三因素)获得人类生存必需的物质基础。故兄弟共妻是阻止人口增加、避免分家析产的最佳选择。此婚制如何起到降低人口的效果呢?有两个秘诀:一是男性牺牲生育权,二是造成剩余妇女进而控制人口。

途径之一:通过自我牺牲,即牺牲生育权与平均得子来降低家庭人口。

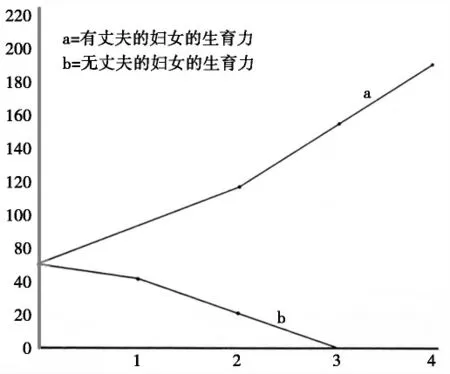

学者们曾对兄弟共妻婚是否能够提高男性的高原适应能力进行过激烈的讨论,事实证明此种婚制并未强化和优化了男性配偶的总体适应能力,而是降低了这种能力,即一妻多夫降低了自我等位基因在妻子所生的任何一个后代中出现的概率[5]。四兄弟的共妻家庭,四兄弟单独娶妻的得子率为9.75,而四兄弟共一妻的得子率为1.97;换言之,共妻婚使得男性部分放弃了自身的生育权,做出自我牺牲。金萨人在多夫多妻的情形下,男性生育的几率明显高于一妻多夫,其是否就无法降低人口呢?回答此问题需从婚姻的发展周期入手,如图1:纵轴代表夫妻人生轨迹与婚姻形态变化,人生轨迹呈抛物线,婚姻形态历经“一妻多夫→多夫多妻→一妻多夫→一夫一妻”,横轴代表以年为单位的婚后时间。假设在一个共妻家庭50年的周期中,兄弟最初合娶一妻,Ⅰ区间为一妻多夫婚;后又续一妻,Ⅱ区间行多夫多妻婚;若长妻操劳早逝,Ⅲ区间又演变为一妻多夫家庭;继而在Ⅳ区间,长兄去世便演变为一夫一妻家庭。仅在Ⅱ区间,生育率会增加,而Ⅲ区间两性均已错过生育高峰,Ⅳ区间两性生育能力下降。因此,多夫多妻婚只会阶段性地增加人口,总体上依然有控制人口的功能。

图1 多夫多妻家庭周期演变图示

为何男性即使牺牲生育权,也要选择此种婚制呢?父母要求兄弟共娶一妻,可维持家庭和睦,从经济上可维持家庭固有财产。如无土地和恒产的家庭,牺牲生育权是没有意义的,故其鲜少采取此婚制。财产与阶层和社会地位相伴,无恒产者自然社会地位较低,维持财产也是维持家庭的阶层、受社会认可的声誉,可得到社会的普遍尊重。如若分家,在财产方面尽管可分得小部分,但在相对严酷的环境下,单人生存的成本和生育、养育后代的成本都将很高,会使人望而却步。

但当生计出现变化,如引入新的作物或喜马拉雅旅游业的兴起,使得年轻人以较低的成本获得较高收益时,追求自由和追求生育扩大化的单偶婚才会增加。《研究》提及外向的经济使得嘎登村外的一妻多夫婚减少,但村内要求分家的家庭并未增加,维持家产的观念依然是村中家庭成员的共同追求。

依靠牺牲男性生育权而维系的家庭如何稳定呢?关键在于个体得子的数量均衡。此种婚制中不可避免地蕴含着矛盾,但女性在其中的平衡作用,兄弟间的谦让,缓解着矛盾的爆发。

行兄弟共妻婚的家庭,男女分工不同。喜马拉雅山区的村庄多呈现出河谷文化,一方面自给自足,另一方面进行贸易交换;半农半牧的社区地理位置比较偏僻,农牧两个生产门类都需要专人照顾,而且随着牧业成分的加重,劳动力的需求更加迫切,一妻多夫制的家庭比例最高。家庭分工平衡了兄弟在家的时间,贸易和放牧者居家较少,务农者则常居家中;外出者归来时,优先与妻子同房,获得生育后代的机会。《土地》以主位视角,解释了兄弟共妻当事人以平均同房为手段,达到平均得子之目的,进而平衡丈夫(兄弟)间的关系,稳定家庭。如书中一例四兄弟共妻婚,长兄与弟兄们年纪相差悬殊,妻子与长兄年龄相仿,为长兄育有二子,弟弟们长大后,长兄自动外出务工,让妻子与弟弟们在家,十余年后,待妻子为弟弟们生育三子后,他才返回家中生活。妻子的协调与兄弟间的谦让,让共妻婚持续,并以平均得子维持家庭男性间的团结。

《土地》还关注了丈夫的数量对此婚制的影响,认为两兄弟共妻的结构更为稳固,丈夫数量的增加给家庭运行系统带来非平衡因素,增加内耗。在多兄弟的家庭,入寺为僧放弃男性的生育权并获得自己和家人的功德是部分男性的选择;还有入赘的女婿,放弃家产的继承权,换得妻子家庭的财产继承权利。此两种方式无疑协调了兄弟共妻的丈夫数量。有时兄弟间年龄差距很大时,年长兄弟与年幼兄弟形成两个彼此分离的共妻圈,维持婚姻的稳定。

一妻多夫家庭中的丈夫并不特别看重孩子的归属问题,把所有子女视如己出,平等对待。《研究》介绍,拉胡尔式一妻多夫家庭每个丈夫都分配同等数量的儿子;藏斯卡的萨尼村曾经流行一妻多夫家庭,出生的孩子都被认为是兄长的,长兄对家中孩子一视同仁。此种情况,在西藏也类似,社会父亲被强化,生物父亲被淡化。如若真的有兄弟觉得不适应,可以选择离开家庭单独生活,孩子依然留在共妻家庭中养育。

途径之二:通过造成多余妇女而降低人口

既然喜马拉雅山区男女的性别比例相差不大,那一妻多夫会使得部分女性未进入婚姻,这群剩余女性的出路在哪里?印度和日本学者未关注此问题,也许印度多夫多妻婚制并未有明显的女性过剩现象。但在西藏,兄弟共妻婚的女性一般为一人,除非正妻过世或正妻无法生育子嗣时,续娶正妻之姐妹(可为胞妹也可为表妹或堂妹),此情况较少。藏族从父系,兄弟入赘形成的一妻多夫家庭鲜少。此部分因兄弟共妻婚产生的剩余女性部分丧失了生育权。

《土地》以“卫星家庭”作为这部分妇女的出路。失婚妇女以“卫星”的形式随父母或者兄弟居住,父系家庭成为她们生产、生活的单位。部分女性入尼姑庵或在家修行,未婚未育,放弃了生育权。自然,生育人口的总量也降低了。

韦氏提及的第五条因素,是否会影响兄弟共妻婚制呢?是否会产生大量的人口增长呢?《土地》依然注意到了此问题的核心。其客观看待西藏相对宽松的两性关系,并解释了“情人风俗”的功能。在兄弟共妻婚中,若有男子不满,想单独生活,其与情人在外单独居住即可,无需与主妻离婚,很多并不要求分割家产;若其回到家中,主妻依然一视同仁接纳,并不怨恨,若带回子嗣,也平等相待。从此种意义来说,“情人风俗”缓解一妻多夫制度所造成的婚姻市场的供求紧张,既缓解兄弟共妻婚中的个体矛盾,又保全了家庭财产的完整性。同时,这也是失婚妇女获得生育权的一种途径,寄居的“卫星”家庭使非婚生子的妇女不会走投无路,而是老有所依。

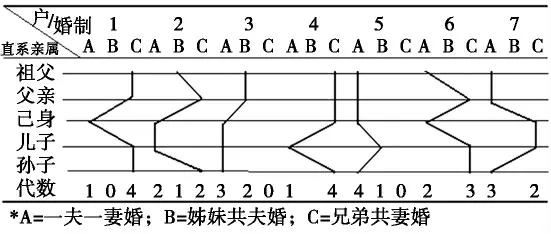

既然存在情人,私生子的增加会使得人口总量增加吗?人们对婚姻的主动选择来自对客观环境的分析与适应。从已有的调查可知,兄弟共妻家庭控制了生育数量,劳动力充裕、财产的延续较为稳定,排除种姓因素,共妻家庭的经济条件普遍好于一夫一妻家庭;一个共妻家庭与一个单偶家庭生育后代的总数相当,子女的夭折率共妻家庭更低。《土地》进一步讨论了有家庭和独身的妇女生育率的差异,如图2所示,有丈夫妇女的生育力呈上升趋势,见曲线a,而无丈夫妇女的生育力在下降,见曲线b。

图2 妇女有无丈夫的生育曲线

根据坚赞1999年在秀吾村的调查,已婚妇女生育的孩子在3.4个,而无夫之妇养育孩子为0.8个,说明未婚妇女的生育能力和养育能力皆较普通已婚妇女低很多。即使有情人制度容纳未婚生育,未婚女性面对的生存压力依旧很大。在涉藏地区,即便两性关系相对宽松,未婚生育子女的生物父亲需给予母亲一定的赔偿,给予母亲家庭一定的哺育费用,这也使得男性有所顾忌。因此,“情人风俗”并不会引起较大的人口增长。

四、特殊婚制的运作

兄弟共妻婚的家庭结构相对复杂,多数的丈夫和单数或复数的妻子组成家庭,彼此的称呼、家庭生计、继承规则和情感寄托均是影响婚姻顺利运行的关键因素。

亲属称谓直接反映家庭结构与亲属关系。人类的亲属制度共有两类:一类为类别式,将亲属区分为若干范畴,不计亲疏远近,凡属同一范畴的人即以同一亲属称谓统称之;另一类,对于亲属用基本称谓来说明,或将这些基本称谓结合起来加以说明,旁系从直系分出并明确地区别于直系。一妻多夫家庭的亲属称谓以类别式为主,也与家庭成员间的关系相呼应,在整个喜马拉雅山区共享一套亲属称谓体系,《研究》中列举了6类与自身有关的亲属称谓,但并未深入探讨;坚赞则撰文较为详细地列举了江雄河谷称谓中44种与己身关系较近的血亲称谓,在《土地》中以9类标准对亲属称谓进行解释,从而发现不同地区兄弟共妻称谓的特点,如称谓差异源于对骨系观念的强调程度不同。摩尔根提及的32种亲属制度,在西藏找到31种,刚好缺少多夫多妻制,也侧面证明了摩尔根论断的准确性。

(一)婚姻形态的动态转化

在婚姻的运作中,婚姻形态的动态转化值得关注。金萨人“多夫多妻”的形态,众兄弟都以大哥的名义组成不可分割的“兄弟丈夫”群,妻子则是一个接一个地加入,妻子间的关系可以是姐妹,也可以不是,甚至妻子的数量可以超过兄弟。“多夫多妻”在西藏极少见,同时,在西藏不存在非姐妹的共夫婚,非兄弟的共夫婚也极少,就算有也是有血缘联系的,如父子共妻或舅甥共妻,没有血缘联系的共妻基本不存在。除非发妻去世或没有生育男孩时,兄弟优先续娶发妻姊妹,以减少矛盾并维持家庭的完整。

在一个家庭内部,兄弟有不愿参与共妻的权利,他有两种选择,分家或不分家,若不分家则单独在外面生活。若分家,便是一妻一夫;若不分家,表面上是一妻一夫,实际上是一夫多妻(老家还有共妻的妻子)。选择单过的兄弟若与恋人分手,重新回归大家庭,那么就又回到兄弟共妻形态。不同代际间的形态的演变亦得到中国学者的关注。因客观环境和主观选择因素的差异,不同代际均会呈现多样性的婚姻取向,如图3所示,在江雄河谷的7个家庭在5代人间存在的婚姻形态差异。

图3 江雄河谷五代人婚制差异图

如1号家庭,虽然自己是一夫一妻婚,但父辈和子孙辈均选择兄弟共妻婚制;3号家庭,祖辈是姐妹共夫婚,自己和后代选择一夫一妻婚;5号家庭,祖辈和孙辈都是一夫一妻婚,但子辈选择姐妹共夫婚。因此,婚姻杂糅的形态在不同家庭发展周期、在一个家庭内部和家庭代际间同时存在,更存在彼此转化的可能。

中、日学者均关注了共妻家庭中不分割家产,但在外生活的一方兄弟组成了新家庭,《土地》将此现象命名为“双边家庭”。1959年以后,西藏民主改革,婚姻法逐渐普及,婚姻形态转化更为明显。法律与风俗之间存在着时间的缝隙,风俗和观念具有滞后性。表面上,在县里或城市上班的男性与女性恋人领结婚证后,居住在工作所在地,是一夫一妻婚,生育子女;但实际上,老家还有与兄弟共妻的妻子,虽没有结婚证但有仪式和风俗,他依然有承担老家家庭延续的责任;他们会将收入的一部分带回老家,共同养育后代;此现象在一妻多夫流行的区域并不少见。这群人以“双边家庭”维持着情感与观念的融合。一妻多夫与一夫多妻本是家庭形态的两极,“双边家庭”中的男性却在不同的空间兼任两种婚姻形态中的丈夫角色。

(二)妒忌心理的疏导

婚姻与情感具有排他性,兄弟共妻,兄为主、弟为从,丈夫间围绕妻子、后代而产生的价值观与现实利益的冲突不可视而不见,本能的妒忌心理如何排解?

金萨人的一妻多夫制(多夫多妻)的婚姻实践使得其族裔身份能够沿袭,婚制与阶层、血统、领土之间紧密联系,形成亲属集团,嵌入乡村运作的权力体系之中。长兄(丈夫)和长妻既具有家庭中的主导支配权,还具有乡村权力结构中的身份与地位。在一个亲属集团中占主导地位的种姓,行一妻多夫婚与行多夫多妻婚的比例最高,占婚姻总量的四成半,其中后者是前者的10倍,其他(单偶婚与一夫一妻制)占五成半。如此看来,人们选择特殊婚制的初衷未必完全出于获得生存所需的物质,还可能为了获得与阶层地位等值的社会资源与尊重认同。从家庭内部运作来看,多妻可增加家庭劳动力,增加人口繁衍的几率,也可起到娱乐家庭生活的功能。在金萨人家族中,精明的长妻会提出建议让自己的丈夫娶新的妻子来帮她操持家务,并且可以分担不同丈夫的需求。

长妻在家中众多女性中处于支配地位,新娶的妻子可以是家庭劳动中的有力帮手;高种姓的长妻,甚至在村中女性群体中处于一定的支配地位。情感的分享,换来劳动强度的减轻和权力身份的稳固,长妻一般不会表现出妒忌的情绪,而是任劳任怨,照顾丈夫和孩子,获得好的声誉和社会评价。家庭结构中的地位与权力削弱长妻的妒忌心理,并强化其隐忍的性格。

在西藏,兄弟共妻,若兄弟向妻子示好,其他兄弟会视而不见或一笑置之,妻子就需要一碗水端平。在现实生活中,夫妻之间的“独占性”或妒忌心理并没有被弱化,而是被适当压抑住了。藏传佛教提倡家庭成员相互忍让、谦爱,社会舆论极力倡导兄弟团结,再到家庭间劳动分工的互补,都缓解男性间的妒忌心理。女性的平等对待,平均得子和忍让包容使得共妻婚延续,也获得社会舆论的认可。

当然,妻子中存在刚烈个性的,丈夫中也存在对共妻的排斥或厌恶。韦斯特马克曾指出自幼成长起来的男女之间明显缺乏恋情,头脑里一想起性交念头就会反感排斥。兄弟自幼一起生活,共享妻子会否出现同等的心理排斥呢,现在鲜少有此类的心理研究,但若有抗拒者,社会还需为兄弟的情感需求提供一条有效的供给途径。例如,《土地》所述所日村中的情人风俗,龙西、雨崩两村也允许一定程度的情人存在,家庭给予私生子以最大的包容性与宽容心。原本行共妻的兄弟,由于自身情感或生理等需求无法获得满足而从家庭外部寻找到替补的对象,一定程度缓解家庭中男性的嫉妒与抵抗的爆发。

情感的替代有时是婚姻的障碍,有时又是婚姻矛盾的缓冲剂,使得彼此发现问题。前文提及双边家庭中的男性,寻求家庭财产分割的较少,很多以羞愧的心情面对兄弟,并以收入弥补,不敢把外面妻子带回家中,维持着共妻婚的稳定面。

(三)入赘与继承关系

与嫁娶婚相对的就是入赘婚,以往的研究不太关注入赘婚,并没有将其看成兄弟共妻婚姻中的结构性事件。《土地》注意到入赘婚是协调兄弟共妻家庭中男性数量的关键因素,在兄弟数目较多的家庭,兄弟离家(出家入寺或做上门女婿)是普遍的选择。在西藏,入赘以放弃家产继承权为代价,换得在妻子家庭中的继承权利,岳父的财产给女儿,在夫权社会,赘婿继续承了岳父的家产。这一环的实现必须依靠妻子,突出妇女在家产传递上的作用,本质上是她们把自己的财产继承权让渡给丈夫。

在喜马拉雅山区,兄弟同时入赘行兄弟共妻婚的事例较少,一来纯女户不多,二来父系家庭不舍得几个儿子同时入赘。对于盐井两兄弟入赘事例,兄弟为流民,无固定家产,入赘即获得生存和繁衍后代的机会,对于妻子家庭也是重要的劳动力。估计也是受兄弟不分家的观念影响,遂并不分别入赘两家,而是一起生活。

印度拉胡尔,一般在缺乏兄弟(男性继承人)的情况下,让一位女儿留在本家,通过招赘方式,收养一个男孩给这个女儿作丈夫。在嘎登村,即使赘婿已经成为家庭中最高世代的年长者,并无家产权,直系女儿才有家产权,村里不时出现妻子把丈夫(赘婿)赶出家门的事例[6]。作者关注到,在拉达克和藏斯卡的村子,即使家中有儿子仍选择让女性继承家产,“此举意味着传统家庭经营模式的根本变化,父系骨系规则的淡化与忘却。另一方面,骨系的忘却也使得通婚避忌的范畴在缩小。”[7]

理论上,每一个家庭的后代都有平均分割祖产的权利,实际上很难公平。入赘婚本身意味着一种与原兄弟家庭的分离,可分得部分财物或牲畜,但土地、房屋等不会轻易分割,即使分割也是相对边缘或较差的土地。赘婿在公共身份上延续岳父家庭的财产、身份与地位,赘婿的加入虽然已经使得家庭的骨系发生了变化,但有些依然沿袭房名。在更多的情况下,赘婿都将成为入赘家庭的家长,逐渐占据家庭的经济中心地位。

拉胡尔古阿仓村的杨嘎巴家,五子中一子出家,其余四子共一妻,后老四多杰入赘到嘎登村的卡尔巴家。多杰在杨嘎巴家育有一子,在卡尔巴家有四子,并成为卡尔巴家的大家长,向娘家索要自己田地的继承权。两家对簿公堂,最终经多方协商,将多杰原有土地的一半即娘家土地的一成给卡尔巴家。在喜马拉雅婚姻杂糅区行兄弟共妻制的主干家庭,土地、财产、地位代代延续,即使名义上允许家产按照男性成员的要求加以分配,实际上提倡兄弟数人作为集体继承人共同承袭产业。在传统观念和社会舆论上,对于赘婿要求在原家庭分家产的行为是不赞同的。

(四)后代教育与婚制变化

在政策与法律的框架内,我们不可以排除风俗的合理性;教育却与观念直接联系,影响着人类的认知与婚姻选择。子女也是劳动力,为了家庭生计,单偶婚家庭多牺牲女性后代的读书权利,或在家劳作,或嫁人,进而男性后代也逐渐放弃读书。共妻家庭因劳动力充裕,可尽量延长后代的受教育时长;共妻家庭中有在县里务工或城市打工、经商的人,比较有见识,皆平等对待子女,遂支持子女读书,甚至创造好的条件让后代接受教育。如此两代之后,家庭间的差异便凸显。

一妻多夫家庭的后代接受现代教育,其可以理解此婚制的内在逻辑,但未必会自己践行,拉胡尔在外读书的年轻人,鲜少选择一妻多夫婚制。当然,接受现代教育是与生计挂钩的,在西藏可能的出路是大学生当公务员,有固定的收入和社会地位,不需要以农牧和贸易为生。教育使得传统婚姻形态出现转型,呈现城乡差异,这也是此婚制逐渐解体的前奏。但当自然条件与人们的谋生方式还没有根本转变,观念还接受共产、共妻时,古老的婚姻形式依然有继续存在的合理性。

(五)主干家庭延续的观念

生态恶劣、资源有限、对人畜疾病的不可抗力,使得人类生存的机会成本非常高,需在高效利用资源的前提下,维持生态与人的平衡。可以说,严酷的环境是孕育兄弟共妻婚的土壤。在环境相似情形下,有人选择一妻一夫,有人选择兄弟共妻,这其中的原因不是生态环境的单一分析维度能解释的,必须引入社会文化因素。

藏族社会中“家”的构成、特性及形态的动态变迁有其规律,集体志向与个人选择兼具。印度拉舍尔“嘎登村村民拥有强烈的意识以某种社会目标来回避家户(庆木)的分割。即使不实行一妻多夫制,兄弟间也会像上述事例一样很少有人使用分割权。”棚濑认为,为了实现家户与家产不分裂的理想状态,村民基于某种价值观而选择一妻多夫制。

对西藏兄弟共妻的分析,中国学者更加注重生产方式对婚姻形态的决定作用,尤其是对土地资源的多元利用,整合资源、劳动力和生产关系,提出兄弟共妻与半农半牧生产方式联系最强的结论,也需考虑宗教、交通、贸易圏、就业率等外部环境因素对婚姻形态的反作用。如在旧西藏,以家庭为单位向谿卡和寺庙缴纳贡赋和承担差役,家庭中男子要承担劳役、运输差役;土地耕种、放牧或经商均需要劳动力,缴纳实物税;寺庙也需吸纳男性或女性出家;在此环境下,宗教与婚姻制度需要契合,一方面强调生产,缴纳税赋和差役,另一方面限制人口增长,维持资源平衡,同时以宽容共享的心态压抑夫妻间的独占欲。兄弟共妻婚制在劳动力协作、抑制人口和观念方面均与藏传佛教相容。兄弟过多的家庭,入寺出家成为协调共夫数量的一种途径。缴纳税赋和延续后代对于藏族人非常重要,他们在贫瘠的土地上创造属于家庭的财富,遂不可轻易分割,保持家产的完整,适当抑制生育、集合劳动力成为藏族生存繁衍的内在需求,兄弟间不可分割的观念强化对兄弟共妻制的选择,这些都是特殊婚制得以长期在西藏存在并延续的必要条件。三本著作,在相似的生态环境限制下,从不同的社会结构和历史背景出发,阐释喜马拉雅山区婚姻杂糅现象的动因,较全面地反映了特殊婚制的起源、功能与家庭运作模式。

五、评论与总结

三国学者通过田野调查,将喜马拉雅山区不同国度、不同种族但均具有兄弟共妻婚的区域文化进行了透彻地阐释。《结构》侧重婚姻形态的演变与地方权力体系的整合功能,忽视人口控制的客观功能。《研究》注重个体取向与集体取向的婚姻选择对家支结构的变迁影响,体现了婚姻选择的主体性,偏向从价值动因去分析特殊婚制的存在。价值动因产生的生态与经济基础未得到充分的讨论与重视。《土地》以文化要素和传播链的角度探讨婚制起源,客观地分析西藏兄弟共妻婚制功能,以生产方式串联婚制选择的不同要素,关注婚制对两种生产的反作用,层层深入分析婚制运行体系中的关键问题。

以整体论观之,生态、政治、经济、观念文化等因素影响婚姻的选择,家庭的发展性周期伴随着婚姻杂糅形态的渐变,也使得杂糅中各婚制的比例动态改变,甚至,婚姻个体在不同空间场域内实现身份与婚制的转化,资源与人口的互动又直接决定婚制的选择[8]。社会的等级结构、权力与地位体系、情人风俗、谦让团结的氛围形成合力,维护了喜马拉雅山区杂糅婚姻形态中的兄弟共妻婚,并且以不同路径疏导婚姻中的矛盾、问题,平衡个体私欲追求自由与集体取向的婚姻行为之间的矛盾。在自然条件与人们的谋生方式还没有根本转变的条件下,古老的婚姻形式依然有继续存在的合理性。不同婚制间形成有机的生态系统,以杂糅之形态,良性循环。

综合来看,不同婚制均显示六方面的功能:经济功能、男女间性关系的合法化、人口再生产、孩子的教育与抚养、家庭成员所获得的相应的社会地位、家庭成员获得情感寄托⑥。此种婚姻杂糅不仅是婚制形态的拼盘,而且更是一个文化系统,涉及到与诸多历史和现实因素的联系。特殊婚制如镜子般折射出复杂婚姻结构潜藏的文化动因,反映出人类繁衍生息的根本问题。

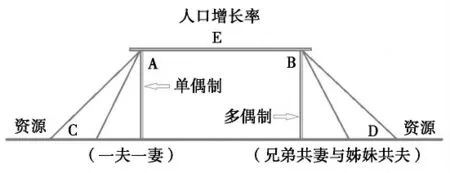

喜马拉雅山区的婚姻形态如单杠式的杂糅,如图4所示:A竖杠代表单偶制,B竖杠代表多偶制,A B间的横杠E代表人口增长率,地面C、D代表资源,牵引A竖杠的地面两点与牵引B竖杠的地面两点各自代表不同婚制与资源的关系,即AC与BD的斜拉线代表不同家庭的劳力与资源的配置,于是特定的婚制就产生了特定的两种生产,一方面生产的物质生活资料不同,另一方面生育的人口不同(多寡、教育程度与技能高下等)。婚制的作用通过A竖杠与B竖杠的动态调整得以反映。具体说来,如果行单偶婚的男女过多,一两代或两三代就会造成人口的膨胀,导致总人口与环境的失衡,尤其在脆弱环境下,从而出现贫困甚至赤贫,当乞丐成群时,就会逼着一部分人回到多偶制,于是兄弟共妻家庭增多,反过来又限制了人口的增长。当资源能够承载人口时,人口的张力又由紧到松。此外,娶入、入赘、转房、收继等只是控制人口的次级原因,它们在改变家庭劳力与资源的配置方面发挥作用,调节力度始终有限。又由于任何时代姊妹共夫仅占婚姻拼盘中的极少数,故其产生的作用可以忽略不计,但仍应有其图示的位置。在青藏高原的任何社区,婚姻总量必须采取杂糅的形态,才能让各种婚制取长补短,发挥整体功能与个体的最大时效,最终落脚在保持总人口与环境的平衡上面。从长时段的角度看问题,西藏社会处于自然发展的状态较长,最近半个多世纪才出现政府的积极干预,所以可以清楚地看到自然无意识调节的作用。

图4 资源与人口张力调试图

在以上所举的三国学者中,印度与日本学者著作中图表较少,中国学者以50张插图、47张真实照片、34份统计表格,真实地还原了西藏五县八乡承袭特殊婚制家庭的全貌。中国学者经过长期田野实践和一手资料的累积,澄清学界对特殊婚制的误读,与欧美学者对话,以科学的模型回应环境与人的生存繁衍问题。中国学者以马克思主义为理论指导,以实践和事实代替空谈和假想,在当代关于婚姻家庭研究的亚洲学术舞台上,无疑占有一席之地,铸就当之无愧的山峰。

注释:

①马骏达(1903~1960年),男,印度孟加拉族,曾任教于印度勒克瑙大学,著有《喜马拉雅的一妻多夫》《印度的种族和文化》等专著,涉及印度北方邦和孟加拉国诸部落族群的种姓文化和体质特征。阿尼玛·慕克吉(生卒不详),男,印度人类学家,曾任教于加尔各答大学,关注一妻多夫社会的权力结构与治理方式。

②白雷曼曾评价马氏为印度最活跃的人类学家之一,他认为马氏关于金萨人血缘关系、亲属制度和区域政治体系的讨论是当时北印度同类研究中最完整、最有价值的。原文参见Reviewed by Gerald D.Berreman,Book review,American Anthropologist,1963,Vol.65,1158~1160.

③可参见Majumdar,D.N.Lineage Structure in a Himalayan Society,Himalayan District,International Journal of Comparative Sociology,1960,Vol.1,No.1,17~42.

④何国强(坚赞才旦)(1954-),男,中山大学人类学系教授。20年来,其对兄弟共妻的研究以1本专著、6篇论文和16篇译文形成体系。坚赞才旦和许韶明合著的《青藏高原的婚姻和土地:引入兄弟共妻制的分析》,2013年由中山大学出版社出版。在旧中国,学者调查藏族婚姻制度,只零星论及未成系统;西藏民主改革后的调查,婚姻制度又不是重点;改革开放后,学者才有机会深入涉藏地区进行系统调查,成果也更为丰富。

⑤棚濑慈郎(1959-),男,日本滋贺县立大学人间文化学部教授,2008年撰写博士论文《印度喜马拉雅藏系社会中的婚姻和家庭运营——拉胡儿、斯皮提、拉达克、藏斯卡的比较和变化》获京都大学博士学位,论文未在日本出版,2017年被学生译成中文在中国出版,著作名称为《喜马拉雅藏族社会家庭与婚姻研究》。他先后发表与一妻多夫相关的论文3篇,2001年出版日文和英文专著《印度喜马拉雅的藏民族世界——女神园的民族志》,涉及一妻多夫婚村落的经济、婚姻家庭和信仰体系等。

⑥可参见Queen,S.A,etal.The Family in Various Cultures[M].Cambridge:Harper&Row,1985:5~6.