栅栏生态文化学:基于牧区栅栏与野生动物关系的一种分析

2021-07-27赵国栋

赵国栋

(西藏民族大学,陕西 咸阳 712082;中国人民大学,北京 100872)

在多处于半干旱、干旱环境下的牧区草原系统中,增殖的人类活动加大了人类与野生动物之间的冲突,[1]这种冲突发生的主要原因在于野生动物生存空间与人类活动空间的交错重叠。[2]畜牧业是牧区草原系统中维持生计的一个重要特征,随着经济社会建设的持续推进,畜牧业的产业化、规模化发展引发了对草原资源的进一步“掌控”,设置栅栏(fences)是这种发展态势下的一种必然结果,而栅栏的设置又使畜牧业与野生动物之间的冲突进一步加剧。

在广大农牧区,栅栏作为一种基础设施无处不在,并且具有某种跨时空性:使用寿命很长、覆盖空间范围很大。栅栏的设置因草原系统或者说草场的性质而起。青藏高原的草原系统支持着世界上最大的畜牧生态系统之一,[3]作为青藏高原主体之一的西藏牧区草原系统主要被划分为四类:一是自然保护区内的草场,这些草场由牧户承包使用;二是自然保护区周边草场,多由牧民承包使用;三是无人区草场,未被承包,多作为生态保护区;四是保留的公用草场。[4]不同的草场属性均需要一定的栅栏进行标示和界定。

长期以来,虽然栅栏对野生动物和生态系统的影响受到了较大的关注,但对栅栏如何影响动物个体、种群或影响生态系统的过程等方面的研究仍然不足,所以Andrew F.Jakes等人呼吁加大对栅栏影响的研究,尤其要关注畜牧业与野生动物之间的冲突。[5]

本文将主要关注栅栏在畜牧业与野生动物之间的关系中发生的影响,并在已有文献和田野调查基础上进一步概括栅栏生态文化学的范畴,提出一种基于实践视角的栅栏生态文化学研究取向。文中使用的“野生动物”一词,主要指有蹄类草食动物、中小型肉食动物,也包括小型草食动物和鸟类,分析时主要以前两种为主。

一、流动性与定居:两类理论取向中的栅栏研究

(一)流动性理论取向

该取向强调流动性是解决畜牧业与野生动物冲突的关键,主张拆除所有的或者不必要的栅栏,避免草场碎片化,以使野生动物保持自然流动状态。这一理论取向在对非洲牧区的研究中得到了广泛应用。

自然栖息地的破碎化、退化甚至丧失被认为是对东非大草原野生动物保护和畜牧业发展的主要威胁。[6]在肯尼亚南部的热带草原生态系统中,牧区的碎片化和牧民定居生活对野生动物数量和繁衍产生了重要影响。在私有化的牧场上,野生动物数量急剧减少,而那些仍然保持着流动式放牧的地方,则出现了野生动物数量增加的现象。两者形成显明对比的原因在于牧民的定居化以及定居分布导致了牧场的破碎化,被切割的牧场成为野生动物数量下降的主要原因。[7]

人口增加、居住区和种植农场的扩大、公路网以及无处不在的栅栏给东非野生动物保护和流动畜牧业带来了不利影响。在肯尼亚阿蒂—卡普提伊生态系统(Athi-Kaputiei ecosystem)中,人们大量建造栅栏,从而导致野生动物栖息地的严重破碎化。鉴于此,有研究主张要启动多项举措,扩大空间覆盖范围,并投入更多资金,以确保为野生动物和牲畜提供足够的开放流动空间。[8]

Samantha Russell等人提出了这样一个问题,牧区管理系统能否通过牲畜的季节性迁徙创造并维持空间和时间上牧场的异质性。他们提出这一问题的依据是:土地利用的变化以及草场的均质化、退化的出现导致牲畜和野生动物的生产能力下降,通过野生动物和牲畜在牧场上的相互作用有可能为解决这一问题和促进畜牧业发展提供一种视角。他们认为,具备牧场异质性的传统畜牧系统不仅可以养活牲畜,还可以支撑大量的野生动物。因此,要保持野生动物和牲畜的流动性,尤其是保证湿润季与干旱季之间转换的通道,以维持牧区生态系统的恢复能力,同时要开展促进畜牧业和野生动物混合共生的牧区生态建设。[9]

(二)定居理论取向

该取向强调集中定居更有利于畜牧业,尤其是对牲畜的管理有诸多益处,也有利于避免干扰野生动物的栖息地,该理论取向主张栅栏设置是实现这一目的的重要手段。该取向下所说的栅栏主要指的是防止野生动物袭击牲畜和限制牲畜进入野生动物栖息地的栅栏,以及用于保护野生动物的栅栏(譬如自然保护区使用的栅栏)。

人、牲畜和野生动物共享同一自然区域是出现冲突的根本原因。在非洲,由于野生动物仍主要在保护区之外游荡,所以人与野生动物的冲突很常见。 Joseph M.Mukeka等人利用肯尼亚野生动物管理局2001~2017年在纳罗克(Narok)县收集的数据,分析了当地人与野生动物冲突的情况,包括冲突中野生动物的种类、年份的差异、季节和地区上的变化,等等。该研究认为,应尽量避免牲畜转换栖息地,促进土地的分区使用,尽量减少人、牲畜和野生动物之间的接触,并加强牲畜栅栏建设,以减少野生动物对牲畜的伤害。[10]

由于不当的放牧管理,许多牧场面临着大面积退化的威胁。基于此,Wilfred O.Odadi等人主张一种有计划的放牧管理,其核心是控制时间的轮流放牧。经过对肯尼亚北部牧区的研究,他们发现,计划放牧改善了植被条件,增加了野生有蹄类动物的存在度(44%)和物种丰富度(53%),而且促进了体弱牛的增重,并声称这些结果首次证明了在非洲开展公共牧区计划的积极效果。[11]

在过去的50年里,非洲用于保护野生动物的公园和保护区增加了一倍,但只有不到20%的国家公园和野生动物保护区保护野生动物的效果明显。所以,Jerry Holechek和Raul Valdez主张实施以社区为基础的野生动物保护项目,这样可以避免国家公园和保护区的弊端,在经济和生态上有效维持和增强非洲野生动物的多样性;另外,他们也主张牲畜和野生动物共享牧场,形成共牧模式。这种共牧模式将使牧场得到最有效利用,并能够促进牧民的收入多元化和效降低风险。[12]

(三)评述:坚持两种理论取向的结合

可以发现绝对对立并不是两个理论取向所坚持的立场。从他们所关注的重点来看,流动性更关注野生动物与牲畜和牧场的协调性,注重牧民传统放牧知识的运用;定居取向更强调如何让野生动物与牲畜各安其分,以人为的规划来调节冲突。视角和关注重点的不同并不能掩盖二者内在的关联性,至少他们均把流动性、定居、栅栏以及如何避免冲突等牧区生态与发展的要素纳入研究视野。因此,有必要寻找能够将敌对关系转变为互惠关系的制度框架,该框架可以保证人类与野生动物和平共处,而不会破坏可持续的牧民生计以及动物们的栖息地。[13]

在两个理论取向下如何构建一种对畜牧业与野生动物均有利的互惠关系,至少需要改变孤立看待其中关键要素的做法,寻求在传统地方知识(主要为农牧民占有并实践)与现代科学(主要为政府占有并实践)之间搭建一条坚实的桥梁,协调好关键要素之间的关系,建立起生计与生态之间的有机关系。社区与传统领域的分离是人们与当地环境的一种“脱钩”现象,需要从保护区中识别出潜在的利益,它代表了与当地社会生态系统“挂钩”的机制。因此,有必要建立一种生物多样性保护的协同景观模型,其特点是社区保护区域之间的制度联系和整合。[14]在众多的牧区实践中,“脱钩”已经造成了诸多不良后果,“挂钩”则代表着一个有益的方向,但如何有效实现则需要付出大量的努力。

二、影响的两面性:畜牧业中的栅栏对野生动物的影响

栅栏的设置对野生动物的影响具有两面性。但两面性中的任何一面内部都存在着发生程度与所需条件的差异,断定某些现象一定发生于某一个栅栏区域内的做法并不可取。这里所说的同一面内的差异性需要高度重视,同时它也是引导和推进实践中的关键问题。本文做两面性的划分和归类,只是为了强调两面性及其中要素的存在与转化可能。

根据设置的主要目的差异,西藏牧区的栅栏可主要分为六类:一是牧场界线栅栏。主要用于区别不同牧民家庭的牧场,也有一些以界桩标示;二是生态湿地保护区栅栏。主要用于隔离保护区,譬如玛旁雍错生态湿地保护区栅栏;三是生态恢复区和防风固沙项目的实施区栅栏。主要用于隔离开沙化草场恢复区;四是防护隔离栅栏。主要用于公路旁以及人工种草区域的隔离;五是水源保护栅栏。主要用于饮用水源头及易受污染、干扰区域。随着河长制的推行,此类栅栏也出现在大量非饮用水河流的平缓地带,以加强对河流水质保护;六是优质小块牧场的隔离栅栏。主要指牧民在自家承包的大片牧场中隔离出的小块区域,以防止野生草食动物进入觅食。这些类型的栅栏数量一般由多到少,但不同区域可能存在差异。

铁丝网栅栏是这些栅栏的主体,在高山坡上也存在以石头堆砌的栅栏,譬如普兰县多油村在纳木那尼山附近的高山牧场就存在这种栅栏。当地村民告诉我,那些石头栅栏主要是为了阻止一些肉食动物袭击牲畜和人。在一些林木丰富的牧区,亦有较多的木质栅栏。

(一)积极性的一面

除了水资源保护栅栏、优质小块牧场的隔离栅栏外,其他四类栅栏对野生动物均存在积极的一面。减少野生动物与家畜的接触,减少疾病的交叉感染和传播,这是显著影响之一。F.Jori等人(2011年)指出,在南部非洲所使用的一种兽医用栅栏发挥了良好作用,其主要用途把野生动物与家畜进行隔离,以防止传染病的大范围传播。这种围栏也是世界动物卫生组织认可的一种控制方法,在牛肉出口国建立牛肉生产的无病区应用广泛。[15]另外,减少家畜对公共牧场的使用,从而减少了野生草食动物食物来源的压力,这也是重要影响之一。其他积极作用见表1,但这些作用的发挥及其可持续性还有待进一步观察。

表1 西藏牧区栅栏类型及对野生动物的积极作用

(二)消极性的一面

栅栏设置目的中的积极性并不能排除对动物的意外后果。这方面的研究也成为牧区研究中的一个重要分支。达瓦次仁(2009年)指出,在那曲、阿里的许多地方建立了大量的栅栏(围栏),对野生动物产生了大量的负面影响,譬如直接对野生动物的伤害、非法捕猎者利用围栏猎杀野生动物、为保护草场驱赶野生动物以及压缩野生动物的生存空间,等等。[16]

Andrés Rey等人(2012年)关注到铁丝网栅栏对野生动物造成的伤害。他们发现,铁丝网栅栏造成的一岁龄野生动物的年死亡率为5.53%,远高于成年动物0.84%的死亡率。表明在野生动物成长过程中,栅栏的伤害是极大的。所以他们主张用一种与野生动物关系更为友好的栅栏代替铁丝网栅栏,譬如高强度的电栅栏。[17]

虽然栅栏可以用于保护濒危野生动物,但Bruno O.Ferronato(2014年)指出了其中的风险,即对非目标本地物种的影响知之甚少,它是一种广泛而未被认识到的威胁,并建议未来和正在进行的栅栏项目应考虑并重视这一风险。[18]

Jian Sun等人(2020年)强调中国的“围栏放牧—排斥”政策的双重后果,积极的一面主要是保护了退化中的高寒草甸,消极的一面体现于长期之中,而且更为复杂。他们认为:长期设置的栅栏阻碍了野生动物的迁徙,增加了非栅栏地区的放牧压力,降低了牧民的满意度,并给地区和国家带来了巨大的经济成本,所以无生态和经济效益可言。[19]

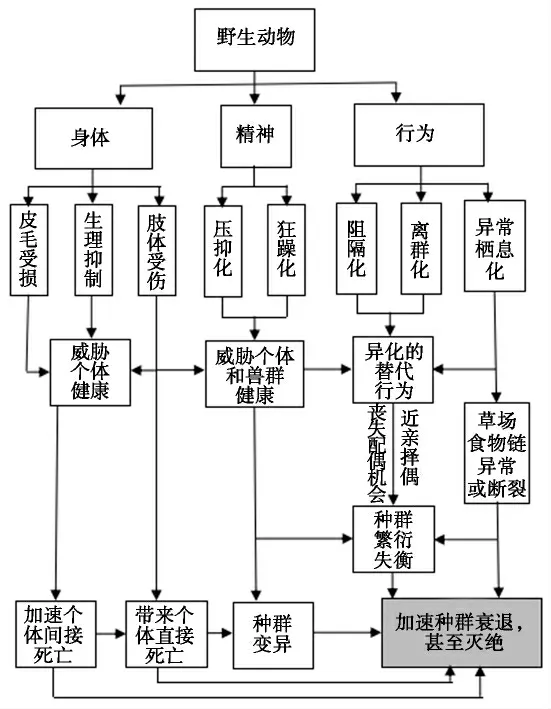

综合而言,栅栏对野生动物的消极影响可以从身体、精神、行为三个角度解读,三者之间的关系不存在明确的施动和接受关系,亦无明确的先后发生顺序。三者的生成是复杂的,而它们之间的关系也是复杂的。最终,这些负面影响通过加速个体的间接和直接死亡、种群变异、种群繁衍失衡以及草场食物链的异常或断裂等过程,可能会导致动物种群的衰退甚至灭绝(其机制与过程详见图1)。

图1 不同的牧区栅栏对野生动物呈现出的综合负面影响①

三、牧区实践的新视野:栅栏生态文化学的实践性

(一)栅栏生态文化学需要关注实践

在国家法律法规中相关栅栏的政策条款多是宏观导向性的,缺少明确的、具体的指标,譬如《西藏自治区实施〈中华人民共和国草原法〉办法》第21条要求:“实行草原承包经营责任制,应当兼顾野生动物的食草、饮水和迂徙等生存条件。”该条隐含着对栅栏使用的慎重性要求。

本文所使用的“栅栏生态文化学”是基于牧区实践视角探索牧区因栅栏而产生的生态文化现象及其影响与后果的一门学问,它关注牧区栅栏设置带来的对相关牧场区域内包括野生动物、饲养牲畜、草场、土壤、生态成本、生态伦理、性别分工等各个方面的影响以及后果,它是一种基于牧区整体生态文化的概念,其实践目标导向是人与自然和谐相处以及在此基础上的牧区群众福祉的提升。因此,从栅栏设置对野生动物的正向和负向影响的实践视角研究野生动物生态状况虽然重要,但它并不是栅栏生态文化学的全部内容。

前文的分析表明,牧区的栅栏与野生动物的关系是在复杂的变动着的牧区建设与发展中出现的,在这些复杂的过程中,牧民、政府、社会组织等各类实践者都发挥着一定的作用,或者可以说,正是他们关于栅栏的实践促成了栅栏对野生动物影响的发生。

实践研究视角的关键在于发现参与者的价值并充分发挥这种价值。有研究指出,在缓解与野生动物冲突、促进农村地区发展方面,仅仅消除体制障碍并不能取得预期的结果;当地村民和其他利益攸关方的积极参与可以促进方案的成功;利用好本地知识有助于在利益相关者之间建立持久的关系。[20]针对人与野生动物的冲突,Given Matseketsa等人主张采取多维度策略解决冲突。他们从三个方面评估了津巴布韦南部的一个保护区:一是确定造成破坏的主要野生动物种类;二是确定与野生动物发生冲突的性质和程度;三是当地居民为减少冲突所采用的措施。他们主张建立“复合行动”(multi-action),其中最重要的是在关键区域做出恰当的土地使用规划,推行适当的举措减少竞争和利益的重叠,维护和使用好栅栏。[21]他们所主张的“复合行动”的关键在于政府与当地居民的共同参与共同实践。

在中国,中间组织(非政府组织)在牧区栅栏方面的作用似乎并不明显,在西藏牧区更是如此,因此更具重要性的是牧民与政府的实践。政府一般代表科学一方,多从牧区的生态和牧民的生计考虑推进政策。长期积累的牧区管理地方知识则是牧民们的优势。在牧区,任何举措的形成和落实都不应缺少二者中的任何一方的实践。而且,各方实践之间充满了反复的对话、协商。那种以流动性下降或为了保持流动性而否定或肯定栅栏的做法都存在着风险,因为它们可能忽视了牧区中的各类实践或者对其重视不足。并没有一个统一的指标可以涵盖不同牧区、不同牧户中流动性的特点。[22]

在西藏牧区,牧民们对野生动物保持着一种较为友好的传统,即使传统的猎人(现在已经消失了)也遵循着一些有利于野生动物繁殖与均衡的原则。笔者调查发现,在现实生活中,牧民们仍在以各种形式利用着野生动物,主要用于制药和换取现金。在普兰牧区,野牦牛的心脏血(称为:促格宁查)用于治疗各种心脏病,每克的价格高达上百元。鹰爪(称为:夏尔各)用于镇痛止惊,每一只也要上百元。狐肉(称为:洼)用于治疗水肿、胃痛,每只近千元。另外还有狼头、野牦牛头、野兔眼、野兔心,等等。这些器官并非来自捕杀的野生动物,而是受天气等诸多因素影响而死亡的动物。

但是,这些死亡的动物数量每年到底有多大,各种动物之间的构成比例如何?“自然死亡”的成分有多大,与栅栏之间是否存在着某种内在关系?对动物利用的地方知识是如何生成的?它们对当地牧民的生计、当地生态环境有何影响,等等,这些答案只能从牧民群众和当地乡镇政府的具体实践活动中才能够获得。把这些问题都搞清楚的过程,也就是在牧民群众与乡镇政府之间进行较为深刻的对话的过程,而原有做法的利弊特点也就较为容易被找出来,从而有利于弥补缺陷,更好地推进畜牧业与野生动物关系的协调发展。因此可以认为,牧民群众的实践和乡镇政府的实践是处理畜牧业与野生动物关系中最基础、最重要的两类实践。

(二)栅栏生态文化学的实践范畴与要素

本部分进一步提炼牧区实践角下的栅栏生态文化学的范畴与要素,这些将是推进栅栏生态学研究的重要线索。应指出的是,这种提炼只是建立于目前田野资料与文献资料支撑基础上的,在相关研究中,它绝不是一个固定的框架,而只是处于动态之中的一种尝试。

表2简要展现了栅栏生态文化学的相关实践范畴与要素。总体范畴可归纳为六类:栅栏系统、牲畜系统、野生动物系统、综合生态系统、社会世界和经济系统。这六类范畴以栅栏产生的生态影响为中心,指出了实践知识的主题,即实践的核心关注点,有助于研究者做深入系统的研究,也有助于在政策制定者制定有关栅栏的政策时全面系统地考量实践后果。在六类范畴之下,提炼出20个实践知识主题,并将其作为研究特定实践的核心部分。主题之下是研究主题的要素和解读角度。

表2 栅栏生态文化学的实践范畴、知识与相关要素②

前文已经强调,栅栏生态文化学范畴中的最基本的实践类型是牧民实践与乡镇政府实践,这两类实践直接关系着政策的执行及其效果。因此,栅栏生态文化学中的范畴和知识主题的实践主体都是农牧民群众和乡镇政府,在某类范畴内可能会以其中某一方为主,但都不能缺少二者的对话与合作。

我们理解这些范畴与要素的关键至少包括两方面。一是需要把握栅栏引发的牧区动态性特征,这包括野生动物、牲畜、牧民、草场、植被、种子以及土壤等许多方面和要素。Augustine,D.J.等人指出,因为栅栏影响到牲畜与野生动物的迁移,所以当地的生物多样性、生态过程(种子传播、土壤养分转移等)也会随之变化。[23]二是要把握牧民与牧区、动物的一体性。无论把动物视作人类食物的来源,或是作为一种神圣的存在而膜拜,还是作为思考对象,抑或作为朋友伙伴,当我们关注人类的健康与身体时,绝不能忽视动物作为人类社会的一部分的事实。[24]

在“社会世界”范畴的“地方知识与文化”实践知识主题中,“对生态伦理的挑战及在日常生活中的转化”是一个重要维度。在某种程度上,密度过大的栅栏如同切割了牧民群众与大自然的原有联系一般,会冲击他们处理生态问题的地方知识体系。“基于身体知觉的藏族天人生灵合一的生态伦理”[25]提出:与动物身体的知觉构建了人们与宗教和外部行动之间的一种中介。但是,栅栏的密布以及外部文化进一步融进生活使原有的伦理取向渗入了较多的市场元素,以“经济效益”为主要评价标准的做法值得警惕。似乎仅仅依靠“生态伦理”本身以及牧民的自觉实践应对来自社会结构性的压力并不明智,此时,政府实践显得异常重要。

四、结 语

全球气候变暖和气候变动性在扩大,干旱的发生将越发频繁和严重。[26]畜牧业的利益与牧区野生动物的利益重叠性将进一步增加,冲突也可能随之加剧,栅栏生态文化学的意义也更加突出。如何把握实践,引导实践,形成实践,在实践中少走弯路地实现较好的结果,这就是栅栏生态文化学要关注的一个中心议题。

从一般意义而言,栅栏生态文化学需要强调风险领域和相关事项。一是要注意牧区条块分割的程度,应掌握不影响流动性的生成、不打击地方有效的生态文化机制原则,同时,努力更好地产出生态效益与经济效益,适当促进牧区的多元化生计;二是形成科学的牧区生态与生计评估机制。定期评估与应需、应急评估相结合。至少要评估公共草场、保护区、禁牧区、恢复区以及主要牧户的承包草场生态情况。探索根据动植物生态变动情况禁牧以及禁牧区域转换的机制;三是从实践角度时刻警惕牧区范畴性以及知识主题的失衡风险,探索牧区生态—生计的相互促动效应机制。

本文的分析表明,国家需要对牧民实践和乡镇政府实践给予更大的重视,给予更大的信任,赋予更大的权限,并注重推进二者之间的对话,促进农牧区生成基于生态与生计相结合的权责利新机制,为有效解决农牧区生态保护、经济建设与社会发展中出现的问题提供动力与途径,并最终提升农牧区生态与经济社会的综合福祉。

注释:

①本图参阅了《A fence runs through it:A call for greater attention to the influence of fences on wildlife and ecosystems》中的Fig.3,Andrew F.Jakes,Paul F.Jones,L.Christine Paige,et al.Biological Conservation,2018(227):310~318。

②本表参阅了《A fence runs through it:A call for greater attention to the influence of fences on wildlife and ecosystems》中的table 2,Andrew F.Jakes,Paul F.Jones,L.Christine Paige,et al.Biological Conservation,2018(227):310~318。