文本建构与历史重塑:王世贞传文体互渗论义

2021-07-27魏宏远徐佳慧

魏宏远,徐佳慧

(兰州大学 文学院,甘肃 兰州 730000)

传记承载着传主的生命历程。如果将“传记”理解为一种文类,那么,同一传主的传记文本众多,文体类型复杂。王世贞作为一代文宗,“声华意气笼盖海内”[1]7381,随着其传记的不断书写,传记文体孽乳浸多,多个传记文本之间相互渗透、交融,形成了复杂的互涉关系。明代传记学与文体学的碰撞、交融使王世贞传的研究呈现出崭新的样貌。目前我们搜集到王世贞传共计60余篇,家传、史传与诗传、戏剧传、像传等不同传记文体从多个方位记载了传主的生平事迹。这些不同传记文体承载着书写者对传主的不同理解,从碑传仪式化职用到史传注重实录功能,不同传记文体塑造出传主的不同样貌。那么,书写者对传记文体的选择主要受什么因素影响?传记后文本与前文本之间有什么内在联系或差异?传记不同文体之间的转化机制是什么?哪些因素会影响传记文体间的演变?本文拟以王世贞传为例,探究书写者选择传记文体的依据,考察王世贞在不同传记叙事文本中的形象差异,从文体互渗层面探讨王世贞不同传记文体间的复杂关系(1)本文所言“文体互渗”主要指不同体裁文本内容间的互涉交融。郭英德《中国古代文体学论稿》(北京大学出版社,2005:1-2)提出:“本书所说的‘文体’,指文学体裁或文学类型……如果以‘文体’一词指称文本的话语系统和结构体式的话,那么,文体的基本结构应由体制、语体、体式、体性四个层次构成。”。

一、传记的文体功能与文体选择

古人传记的书写通常会以前代传记为“母体”,在前文本基础上衍生出多个传记文本。王世贞辞世后,其长子王士骐撰《少保先府君凤洲王公行状》,为王锡爵《王公世贞神道碑》、屠隆《大司寇王公传》、陈继儒《王元美先生墓志铭》等传记书写提供了一手材料,这些碑传又成为后人书写王世贞传的蓝本。同一传主不同传记文本之间内容互渗,功能也不尽相同。那么,不同类型的传记文体功能有何差异?书写者选择文体时会受哪些因素影响?现将部分王世贞传及撰写者信息列表如下(见表1)。

表1 王世贞传及撰写者信息列表

不同类型传记的书写载体及文体功能不同,叙事技法也各有差异。行状载体为纸张,“子孙自述其先世德善,以求志铭者”[2]2325,作为后世撰写墓志、史传的依据,“盖具死者世系、名字、爵里、行治、寿年之详,或牒考功太常使议谥,或牒史馆请编录,或上作者乞墓志碑表之类,皆用之”[3]148。行状是传主个人生平的实录,文本篇幅较长,而墓志铭、神道碑往往掇其要以表其墓,“其叙事也该而要,其缀采也雅而泽”[4]。金石尺幅决定了墓志铭、神道碑具有篇幅短小的特质。祭文体式灵活,多表达书写者悼惜之情,无需记录传主生平全貌。史传多为实录,常事不书,寥寥数语展现出传主的政治建树、道德品质、仕履处事等。从上表可以看出,传记实际应用会制约传记文体及语言,会影响文本篇幅长短。传记文体的选择与书写者身份、地位有着密切关系。

传记文体用途与书写者对传记文体的选择关系密切。汪琬《与人论墓志铭篆盖书》云:“古人之有行状,非特备志铭之采择而已。将上诸太史与太常者也。上诸史官,所以请立传也。上诸太常,所以请立谥也。”[2]2326-2327行状不仅仅是为了“志铭之采”,还主要为了“立传”“立谥”,说明行状与墓志铭、史传等不同文体彼此间相互转化成了一种常态。陈继儒《王元美先生墓志铭》写王世贞青州缉盗、大名改俗、浙江捐俸等事件,几乎完全过录王士骐《少保先府君凤洲王公行状》。有关行状的书写情况,《文体明辨序》记载:“其文(行状)多出于门生故吏亲旧之手,以谓非此辈不能知也。”[3]148写行状者要熟知传主履历行迹,以便行状为其他传记文体提供“底稿”。王世贞行状出自其长子王士骐之手,就王士骐身份地位而言,其“举乡试第一,登万历十七年进士,终吏部员外郎,亦能文”[1]7382。王士骐的官职、才学具备为其父撰写行状资格,那么,王世贞墓志铭为何会出自山人陈继儒之手?不同传记文体往往会对书写者的身份有潜在要求。“身后佳文,贵于得实”[5],碑志文记人叙事需真实可信,在古代宗法体制下,为至亲撰写墓志,难免会有谀墓之嫌,故多请托他人撰写,以征信于后世。行状、墓志铭、神道碑等虽名目不一,却都有记载传主生平事迹、传名后世、寄托哀思的功能。传主亲友、同僚、门人较熟悉传主仕履行迹,所写传记内容饱满而详赡,寄寓情感真挚。王世贞为一代文宗,友人多文采非凡,故其友人为其碑志书写的主体。

不同传记文体的选择还要考量书写者的社会地位,同时,墓志铭、神道碑要刻于石上,传于后世。据《金石要例》所载:“今制,三品以上神道碑,四品以下墓表,铭藏于幽室,人不可见;碑表施于墓上,以之示人。”[6]按明制,立神道碑者身份特殊,书写者地位也要与传主相当,需请托身居高职、硕学鸿儒来执笔。王锡爵榜眼及第,官居太子太保,在政治、文化领域有很大影响,且王锡爵与王世贞又同为太仓人,二人关系亲密,“兄弟不若也”[7]。《王公世贞神道碑》载:“今世人皆知公之诗若文,而其平生行谊非予莫知其深,惟是盖棺且久,而丽牲之石虚而待予,予不敢以不文辞矣。”[8]159王世贞辞世后,王士骐请王锡爵为其父撰写神道碑。王锡爵书写《神道碑》是王世贞父子共同心愿:“万历某年月日始克成葬,而公之儿属予为铭,亦公志也。”[8]163王世贞请王锡爵着笔的遗愿,表明传记书写受传主之托,传记文体也会受传主意愿影响。

依据“墓铭”惯例,“碑碣与表,葬后可刊,而志铭必先期而作”[2]2325。墓志铭埋于墓中,书写者在传主埋葬前应完成撰写,传主或其亲属请特定的书写者撰写墓志铭、神道碑。然而,陈继儒撰写墓志铭却并非王世贞之意。据《王元美先生墓志铭》记载:“元美公遗命请汪司马伯玉,伯玉卒。请之赵司成,司成病,假他手。余为之作此,亦其子冏伯所属也。”王世贞遗命请汪道昆为其作传,未料汪道昆辞世,王士骐转而请赵用贤为其父作墓志铭,赵用贤病困,亦无法完成。最后请陈继儒执笔,这也是王士骐的意愿。那么,这里陈继儒所言是否属实?若其言为真,王士骐请托汪道昆未果,为何不直接请陈继儒,却辗转求于赵用贤?王世贞生前称赞汪道昆才学:“夫于麟建安、伯玉西京,是二君子者,各操其强。”[9]且汪道昆曾为王世贞《弇州山人四部稿》作序。因此,王世贞请汪道昆为其父撰写墓志铭合乎情理。赵用贤与王世贞同为苏州府人,王世贞曾道:“吾之不缁于江陵,赖赵汝师及门而白。”[7]王世贞与张居正交恶,多得赵用贤相助。赵用贤名列礼部右侍郎兼翰林院侍读学士,与王世贞情谊匪浅,故王士骐请赵用贤为其父作墓志铭合乎情理。然而,陈继儒为王世贞撰《墓志铭》似乎有悖常理。

陈继儒为王世贞晚辈,“王世贞亦雅重继儒,三吴名下士争欲得为师友”[1]7631。但《弇山堂别集》《觚不觚录》《弇州山人四部稿》《续稿》等序跋均未见陈继儒之笔。《读书后》虽收录陈继儒《新刻弇州山人读书后序》,但该《序》载:“《读书后》者,王元美先生晚年所撰,《四部稿》《续稿》所未载也……一日得王闲仲校正善本,仲谦喜跃,请以孤行之人间,而因拈前《四部》中《读书后》附焉。”[10]《读书后》为王世贞辞世后所辑,使用陈继儒序文并非王世贞本人之意。陈继儒受知于王世贞,尊称其为“先生”,少年“弃巾”,未有功名,在晚明虽有“山中宰相”之誉,但其社会地位不足以为王世贞撰写《墓志铭》。王世贞为刑部尚书、一代文坛盟主,汪道昆辞世后,王士骐先求文于赵用贤,不得已才请陈继儒执笔,这或许是出于对书写者与传主关系的考量。陈继儒《王元美先生墓志铭》云:“是稿冏伯藏于家,而今梓送者乃赵司成文。”正副文本经此辗转,《王元美先生墓志铭》既已写出,王士骐又为何未使用,而是“梓用”赵用贤之文呢?

传主身份地位在一定程度上对书写者的身份地位有一定要求,《古文辞类纂·序》云:“传状类者,虽原于史氏,而义不同。刘先生云:‘古之为达官名人传者,史官职之。文士作传,凡为圬者、种树之流而已。其人既稍显,即不当为之传,为之行状,上史氏而已。’余谓先生之言是也。”[11]高品阶官员当由史官为之立传,“圬者、种树之流”才由文士作传。王世贞官至南京刑部尚书、赠太子少保,传记书写者多在文中交代与传主的关系和受托撰文情况,故请托之人对书写者的职官会有所考虑。陈继儒出身诸生,未能获官,而赵用贤进士出身,曾任礼部右侍郎兼翰林院侍读学士。出于对“官位”的考量,王士骐未梓刻陈继儒《墓志铭》,而采用赵用贤之文。《王凤洲先生行状》一书收录有《少保先府君凤洲王公行状》、王锡爵《王公世贞神道碑》、屠隆《大司寇王公传》,也未收录陈继儒《王元美先生墓志铭》,可进一步说明王士骐未刊陈继儒之文是有意为之。然而,据陈继儒所言,王士骐“请之赵司成,司成病,假他手”,赵用贤并未作《墓志铭》。那么,王士骐梓送赵司成何文?赵用贤最终是否为王世贞作墓志铭?经查阅,赵用贤《松石斋集》有《祭王元美先生文》,未见为王世贞撰写墓志铭,王士骐《王凤洲先生行状》一书也未收录赵用贤文。古代传记书写中,后代文本会参用前代文本,若赵用贤曾为王世贞撰写墓志铭,即使原稿散佚,后世文本也会留有“同文”痕迹,但现存王世贞传记中,并未见以赵用贤所作传记为蓝本的痕迹。据此推测,赵用贤并未为王世贞作墓志铭,而《王元美先生墓志铭》或许是赵用贤请陈继儒代笔,陈继儒刊刻此文时故意去掉一“代”字,在文后交待《墓志铭》写作缘起时,并未明确说明这一情况。

陈继儒《墓志铭》未被梓刻或与古代丧葬习俗有关。明代墓志铭、神道碑纸上成文后,需经传主亲属或朋友同意,才能刻文于石,形成碑志,金石是此类文字的最终归宿。王士骐未将陈继儒《墓志铭》梓刻成文,或是考虑到墓志多载书写者姓名。王士骐明知陈继儒山人身份,却仍请托其撰文,所撰之文却又为何未采录?书写传记的目的之一,在于使传主显名于世。陈继儒未有官职,却在民间有着极大的文化影响力。“四方使日走公,东西京与南北驿,越岭峤而至者,不远万里征公文,公文出即传四方。”[12]陈继儒诗文在明代影响甚广,四方频传其作。陈继儒《墓志铭》虽未被梓刻,却因其文化名人身份而被广泛流传于世。李贽《续藏书》、焦竑《熙朝名臣实录》、过庭训《本朝分省人物考》等王世贞传,部分文本是在陈继儒《王元美先生墓志铭》基础上删改而成。文化影响力或许是陈继儒受请撰写王世贞《墓志铭》的重要因素。

传记文体的选择多由传记的文体功能决定,又与书写者身份地位、丧葬习俗等因素有关。书写者对传主的熟悉程度不同,对传记不同文体熟练程度不同,会选择不同的文体表达对传主的新理解。一些书写者以多种文体为传主立传,不同传记文本又各有所侧重地展现了公共视域或私人视域下的传主形象。

二、 诗传与史传互渗:传记的多文本性

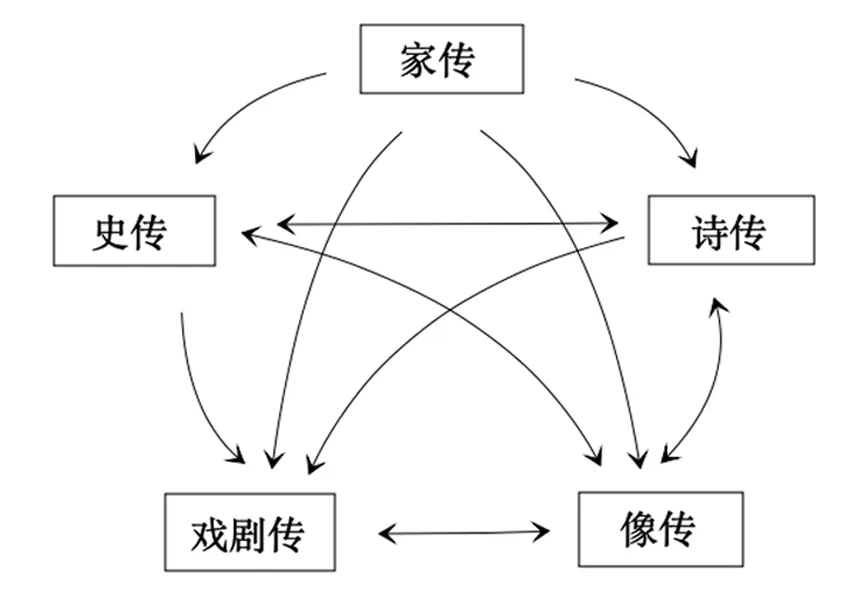

文体互渗现象由来已久,《扪虱新话》云:“然文中要自有诗,诗中要自有文,亦相生法也。文中有诗,则句语精确;诗中有文,则词调流畅。”[13]诗与文彼此互渗转化,传记文体间的互渗方向并非单一,渗透程度也不均衡。王世贞传的文体互渗主要有以下几种类型:家传转化为史传、诗传、戏剧传、像传,史传转化为诗传、戏剧传、像传,诗传转化为史传、戏剧传、像传,戏剧传转化为像传,像传转化为史传、诗传、戏剧传,如此等等。传记文体与其他文体互渗与交融,促动了传记文类的不断新变(见图1)。

图1 王世贞传文体转化关系图

屠隆《大司寇王公传》《寄大司寇弇州先生歌》都记载了王世贞的生平事迹,两种文体的书写也都基于屠隆对王世贞的理解,那么,同一作者的传记和诗歌因文体不同对传主的理解会有何不同?文与诗社会功能不同,因此二者表达风格也存在差异,《杨评事文集后序》云:“(文)其要在于高壮广厚,词正而理备,谓宜藏于简册也。……(诗)其要在于丽则清越,言畅而意美,谓宜流于谣诵也。”[14]传记以叙“真”为要义,诗歌以抒情为能事。《大司寇王公传》以历史事实为参照,重在记录王世贞生平事迹,如“公益淬历精进,与太原公结一菴,连楹而居,悉屏去生平世缘宿嗜,清斋持戒,一瓢一衲,意翛翛泠泠如也”。诗歌表达则不拘于事实准确与否,以抒写书写者的情绪和记忆为主。这一段内容在《寄大司寇弇州先生歌》中这样书写:“霞骨烟姿合乔偓,石函实箓追濛盈。世事总视糠粃薄,轩冕真如尘垢婴。抗志清虚足自贵,栖神恬澹何所营。通明高筑华阳阁,方冶丹炉炼大药。”[15]《大司寇王公传》秉持常事不书的传统,记录了王世贞结庐隐居的来龙去脉,《弇州先生歌》则围绕“意翛翛泠泠如也”展开,着意表现屠隆记忆中在恬澹观结庐而居的王世贞。因史传与诗传的文体性质不同,即使在同一书写者笔下,不同传记文体中的王世贞也会呈现出不同的样貌。

不同传记文体传递情感的方式不同,书写者需处理好感情与史实的关系,使传记的抒情性与真实性得到统一。胡应麟《诗薮》云:“诗与文体迥不类。文尚典实,诗贵清空;诗主风神,文先理道。”[16]史传以理节情,力图呈现客观事实。诗传则更为真诚和细腻,灵动展现人物风貌。有时为了使传记书写更为可信,书写者会引入他人叙述作为一种书写策略。张居正当权期间,“宗人以示江陵私人,其人以书抵江陵,曰:‘师相其甚起居,不闻郧中月旦耶?’”[7]屠隆看似客观记录的书信内容,实则借他人之口,将王世贞与张居正作比较,称王世贞为月旦之评,而《寄大司寇弇州先生歌》直书“人间月旦归许劭,天下龙门望李膺”,称赞王世贞有许劭“月旦评”之才,同时门客弟子众多,如李膺之“龙门”。诗传表露出的个人化情感,承载了被宏大历史叙事剥夺的个体性。

目前全球能源处于石油向清洁能源过渡的时代,原油和天然气在世界一次能源消费结构中占比呈下降趋势(仍超过50%)。但是随着能源需求的不断增长,再加上较低的油藏采收率(≤60%),可用的油藏消耗速度仍然日益加快。在节能减排的背景下,提高油藏的采收率对于保障能源安全具有重要意义[1]。

就“诗”与“史”的关系而言,杨慎《升庵诗话》云:“杜诗之含蓄蕴藉者,盖亦多矣,宋人不能学之。至于直陈时事,类于讪讦,乃其下乘末脚,而宋人拾以为己宝,又撰出‘诗史’二字,以误后人。”[17]杜诗贵在“含蓄蕴藉”,宋人却以杜诗“直陈时事”为“己宝”,并以“诗史”误导后人。杨慎认为“诗史”混淆了“诗”与“史”的文体特征,诗含蓄达“意”,而“史”则强调叙事实录,“诗史”偏离了诗之正宗。那么,混淆“诗”和“史”会对文本表达产生什么影响?在文体性质不同的情况下,二者又是如何转化?诗歌带有较强的个人情感体验和感悟,而“真实感”较之史料的真实更能打动人。诗传和史传具有互渗性,若将二者对读,会丰富我们对传主的理解,达到“以诗补史之阙”的效果。诗歌通过构建意象、描绘细节,展现出传主的生活片段。吴国伦《东行哭王元美二十首》书写了记忆中清心修道的王世贞形象,“可是丹成生羽翼,飘然飞入太清乡”“海上若逢西母驾,可能重和白云谣”“却信至人无乱命,游魂只合在清虚”[18],“太清乡”“西母驾”“白云谣”“清虚”等意象寄托了吴国伦对王世贞修仙升天的美好祝愿。诗传通过韵语和意象塑造出的传主形象,可与史传中的政治家、文学家形象互补。

诗传与史传虽文体不同,但彼此却会互转。司空图《题柳柳州集后》云:“然则作者为文为诗,才格亦可见……亦犹力巨而斗者,所持之器各异,而皆能济胜以为勍敌也。”[19]文和诗表达出的效果不同,却都能传达出书写者对传主的理解。后世将史传转化为诗传,传达出书写者基于史传而对传主的新的理解。王世贞文学成就得到很高评价,在史传中被建构成一代文宗。“自国朝典故以及稗官野史,无不搜集,从古著作之士,未有若斯之富者。”[20]后世书写者因无法亲见王世贞,只能通过文本、历史遗迹间接了解王世贞。在前代史传基础上,明清诗歌进一步构建了王世贞文章家形象。清人诗歌多提及王世贞著述宏富及诗人作品之影响:“弇山先生骨已朽,剩有文章在人口。”[21]274陈继儒《墓志铭》、王锡爵《神道碑》都提及王世贞十五岁咏宝刀诗,诗传书写者从中获知此事,书写王世贞著文才华横溢:“弇州文章伯,声华盖当代。十五咏宝刀,气夺老苍辈。”[21]413王世贞诗文名震天下,明代多有追随者,后世诗歌描写:“弇山司寇人中奇,文采风流后进师。”[21]274随着时间推移,《弇州山人四部稿》和弇园成了王世贞的“代名词”。王世贞生前多与文士诗酒唱和于弇园:“客来见世贞者,世贞皆款之弇园中。不惟世贞之文名也,而弇园亦名于天下。”[22]2655-2656于是有诗句“万古青山留《四部》,九秋黄叶失三弇”[21]460。弇园遗址引起后人对王世贞的追忆,文人经过弇园旧址,见眼前“烟生衰草空堂黑,日转颓墙老树黄”[21]247,忆昔日“留都联俊及,名园主槃敦”之盛况[21]413,心生无限哀。陈子龙《重游弇园》一诗云:“左徒旧宅犹兰圃,中散荒园尚竹林。十二敦盘谁狎主,三千宾客半知音。”[23]清人基于史传理解构建王世贞形象,史传参与了诗传的书写,形成了史传向诗传的转化。

诗传和史传共有的史料成为二者彼此转化的基础,有时诗歌被当作史传的资料,成为史传书写的组成部分。《皇明史窃》对王世贞与宗臣情谊多有记载,王世贞远赴青州,宗臣赆其行:“予之豸衣、一古剑、一束带、一为骍……又为赋《古剑篇》遗之。”[24]395-396宗臣赠别王世贞信物,祝其顺利赴任。然而,王士骐、王锡爵、屠隆、陈继儒等人在为王世贞所作传记中均未提及此事。若此事非尹守衡捏造,其史料又是来自哪里?《宗子相集》中有《古剑篇》,序文云:“嘉靖丙辰十月,吴郡王君世贞由比部郎中出为山东副使,督戎青州。其友人广陵宗臣赠以豸衣一袭,腰带一束,古剑一口。又为之赋《古剑》以遗之。”[25]52《皇明史窃》所载宗臣赠予王世贞信物与诗序内容基本一致。传记记载宗臣送别王世贞的片段,或为书写者对诗歌内容的演绎。《皇明史窃》记载宗臣“赠君古剑一口,明有豺豹,幽有魍魉,无不靡之矣”[24]。宗臣《古剑篇》也多次提及古剑,隐含着宗臣对王世贞赴任的担忧:“赤堇使者昆吾子,碧眼烱烱虬髯紫。手持双剑下山麓,上有蛟龙缺其齿。”[25]52宗臣想象王世贞持剑所向披靡:“剑乎剑乎吾负汝,吾今有友吴郡生,紫豸朱缨乘騄駬。”[25]52诗作寄托了作者对王世贞顺利赴任的美好祝愿。

因文体形式和书写者对事件理解不同,诗传和史传在历史重构过程中,对相同史实会有不同的叙述,表述各异的传记文本使读者能够了解历史事实的多面性。《拟明代人物志》几乎完全过录《皇明史窃》宗臣赠别王世贞内容。《皇明史窃》记载:“友人宗臣赆其行,予之豸衣、一古剑、一束带、一为骍。”[24]《拟明代人物志》记载:“友人宗臣赆其行,予之豸衣、束带、古剑。”[26]《拟明代人物志》对调了“古剑”“束带”位置,删汰“一为骍”,与诗歌《古剑篇》“赠以豸衣一袭,腰带一束,古剑一口”顺序一致,且《古剑篇》也未提及“一为骍”。据此可知《拟明代人物志》中的《王世贞传》参照了《皇明史窃》和宗臣《古剑篇》。那么,《皇明史窃》“一为骍”又是从何而来呢?《古剑篇》:“紫豸朱缨乘騄駬。青天开府泰山巅,落日饮马蓬莱址。”句中多次出现“騄駬”“饮马”等与马相关的词句。此处描写是宗臣想象王世贞赴任后的场景,借“马”的意象塑造出开阔的意境,表达了宗臣期盼王世贞赴任后依旧乐观昂扬的情感。而《皇明史窃》书写者混同了诗歌的“虚”与“实”,误解了宗臣赠予王世贞良马的内容。王世贞青州任职期间,与宗臣有书信往来,其信函《宗子相》云:“潞河挥涕,作别足下书,竟不知何语。……青州大盗侠处处皆是,探丸杀吏,以为酒杯间作剧。”[9]此为王世贞抵达青州后寄宗臣之作。宗臣以《元美将之青州书来约会已乃径去怅然赋此得寒字》回函王世贞:“忽然紫气逼长安,闻君已到使君滩。”[25]57由此说明宗臣送别王世贞确有其事。诗中“君不见双剑精露千万丈,至今人向斗牛看”,与《古剑篇》“他日中原倘相遇,双剑雌雄各相砥”相呼应。宗臣想象再次与王世贞相遇场景,但诗中只提及古剑而未言“骍”马,因此,《皇明史窃》中“一为骍”,是书写者对《古剑篇》重新理解所致。

史传从官方叙事视角构建传主形象,诗传则呈现出书写者对传主的个人映像,不同程度地展现了传主的个性和情感。诗传与史传形成了互见叙事,弥补了单一文体对传主形象叙事的缺憾。诗传和史传在一定条件下的互化,构建出传记多个文体和文本,使读者不囿于单一视角探究历史事实。

三、戏剧传与史传互渗:虚实相生的历史书写

史传为历史戏剧的故事来源提供了丰富的文化土壤,戏剧往往以特有的艺术手段对历史进行重塑。戏剧具有拟历史性,书写者多以史传为蓝本,剧中人物往往是书写者表达情感的代言者。相较而言,史传内容雅正,语言含蓄,文化水平较低者往往无法领会其意,而戏剧则将史传转化为民间演唱文本,以民间姿态进入大众生活。

有关后七子结社交恶一事,戏剧《后七子》围绕后七子结社交恶事件展开[27],演绎了李攀龙、王世贞构恶谢榛,谢榛不计前嫌救济李攀龙等故事。作者站在谢榛立场,认为七子交恶过在李、王。李、王妄自尊大,猜忌谢榛才名,排谢出社,并另立五子社以羞辱谢榛。戏剧《后七子》塑造了王世贞排挤谢榛、阿谀李攀龙,在李危难时自私利己的形象。那么,历史上后七子结怨是谢榛之因还是李、王之过?李、王是否出于妒忌而排挤谢榛?戏剧《后七子》是以何种传记为蓝本进行的书写?《明史·谢榛传》记载:“李攀龙、王世贞辈结诗社,榛为长,攀龙次之。及攀龙名大炽,榛与论生平,颇相镌责,攀龙遂贻书绝交。世贞辈右攀龙,力相排挤,削其名于七子之列。”[1]7375此文认为谢、李因争名而绝交,谢榛发难在前,李、王遂排挤谢榛。而《明史·李攀龙传》记载:“(攀龙)与濮州李先芳、临清谢榛、孝丰吴维岳辈倡诗社……摈先芳、维岳不与,已而榛亦被摈,攀龙遂为之魁。”[1]7377-7378两篇传记都记载了李攀龙排挤谢榛,然而,《李攀龙传》却将交恶之事归咎于李攀龙,而《谢榛传》记载了交恶起因在谢榛。另有《明史·王世贞传》称其“入王宗沐、李先芳、吴维岳等诗社,又与李攀龙、宗臣、梁有誉、徐中行、吴国伦辈相倡和,绍述何、李,名日益盛”[1]7379。这里提出王世贞结社论诗,仅列李攀龙等五人,却未见谢榛之名。而《娄东耆旧传》则说:“客如谢榛者,始附公(王世贞)以名成而叛,叛复附公,终不较。”[28]同一事件在不同传记中却呈现出多种样貌。

多部私史认为后七子交恶过在谢榛,谢榛心胸狭隘,大谤李攀龙,李、王因谢品行不端,遂与之绝交。《罪惟录》记载了谢、李生隙之因:“及攀龙出为顺德守,榛过之,有所过望,不遂,还京师,大谤顺德守无状。”[29]谢榛对李攀龙有所期待,未能如愿,而诽谤李攀龙。《皇明世说新语》记载谢榛在京诽谤李攀龙:“谢在京师,数于鳞不法事。众默然。魏顺甫独前质曰:‘先生见之耶,抑闻之人耶?’谢遽曰:‘亦闻之人耳。’顺甫曰:‘于鳞之善先生,天下莫不闻。今以人言,而遂信之,不明;有所闻,而不以告于鳞,不忠;不告于鳞,而告士大夫显者,不厚。某请改事矣。’”[30]谢榛道听途说李攀龙之过,却大肆渲染,受到魏顺甫批评。《弇州四部稿》对此场景也有类似记载:“谢生恨于鳞,数其郡不法事,众默然。”[9]王世贞与《皇明世说新语》说法一致。《明史窃》详细记录了谢榛当众诋毁李攀龙之因。谢榛归京前,谢、李在顺德已交恶,究其起因:“攀龙出为顺德守,榛过之,守未即相见,令吏先持竭、奉白金、为下马欢……(榛)掷之地,守至,榛词色转大恶。守不能堪,念故人,令吏复上前金,榛袖之去……榛还京师,大谤守治郡亡状。”[24]410大量史料可证谢榛与王、李交恶过在谢榛。但戏剧《后七子》却未采用以上说法,而认为李、王因谢榛才名超过李而排挤谢,那么,作者有何历史依据?从何处选取此种说法?

戏剧传往往以史传为蓝本而独立于史传,无需严格考证历史细节之真伪:“摹写其胸中之感想,与时代之情状。”[32]戏剧传的书写者“借他人酒杯,浇自己块垒”。洪昇才华横溢却不得重用,抱憾而终。汪熷为洪昇高足,为亡师遗稿作序,同年亦辞世。汪熷同《列朝诗集小传》中谢榛有着相似的身世际遇,空有才情而不得重用,对谢榛处境感同身受。李、王与谢榛交恶,汪熷同情弱者,站在谢榛立场合乎常情。此外,《列朝诗集小传》为达到否定李、王复古的目的,刻意夸大谢榛的正面形象,且钱谦益为一代“文章伯”,在明末清初文坛上有很大影响,汪熷对钱谦益之作产生了情感认同。传情本是戏剧的原质,汪熷借剧中谢榛之口抒己之情,在《列朝诗集小传·谢山人榛》基础上演绎文本,将自己意愿投诸在谢榛形象塑造上。

戏剧传作为舞台表演的艺术具有其内在的文体规定性,往往将人物脸谱化,忠奸善恶,泾渭分明,遮蔽了人物关系与历史事实的多元性和复杂性。戏剧《后七子》有如下情景:王世贞建议李攀龙另结一社,不邀请谢榛加入,此后,王谢绝交。徐中行、梁有誉、宗臣不满李、王排挤谢榛之举,遂与王世贞决裂,塑造出李攀龙、王世贞的负面形象。事实上,在李攀龙、谢榛交恶后,王世贞与谢榛多有往来。李攀龙作《戏为绝谢茂秦书》后,嘉靖三十五年(1556年),王世贞为谢榛编选《谢茂秦集》并作序,文中未有不满之语。王世贞为何不与谢榛彻底断交呢?王世贞《俞仲蔚集序》记载了谢榛在其心中的重要地位:“吾所与布衣游者三人,俞允文仲蔚、谢榛茂秦、卢楠次楩。”[9]李、谢之间的摩擦并未阻断王、谢间的情谊。《弇州山人四部稿》也保存了王世贞与谢榛的书牍,闻谢榛死讯,王世贞有挽诗《闻谢茂秦客死魏郡寄诗挽之》,以“总为济南抔土在,也堪挥泪布衣游”哀悼谢榛[9]。而王世贞也并非单方面寄情谢榛,谢榛《怀王兵宪元美》一诗云:“年少能为吴会吟,弃官归去老山林。”[33]826开篇即赞美元美才情,“攀柏真倾伟元泪,著书宁效子长心”[33]826,盛赞其品格,可见二人情谊之深。

历史戏剧具有拟历史性,取材广泛。面对多种传记文本,在不偏离历史方向的原则下,书写者创设更有戏剧张力的情景,使故事在矛盾冲突中推进。《列朝诗集小传·谢山人榛》对谢榛入赵王府并未多加记载,后附《亘史》片段作为材料补充。《谢山人榛》删改潘之恒《亘史·贾扣传》,二者存在显明承袭关系。《谢山人榛》塑造了李攀龙、王世贞着力排挤谢榛的形象,但《亘史》未持此说。虽不能判断汪熷是否参考了《亘史》原文,但可知其改造了《列朝诗集小传·谢山人榛》中所录《亘史》片段。《后七子》对《亘史》内容多有利用,却未承袭《亘史》说法,戏剧演绎的故事并未全然遵照历史事实,这是为什么?其选材标准是什么?戏剧往往借古人抒发喜怒哀乐之情,以表演和唱词演绎历史故事,追求舞台演绎的效果,而矛盾冲突则是推动戏剧发展的重要元素。《后七子》设计了多个矛盾冲突,情节波澜起伏,曲折多变。在矛盾冲突中,人物性格更加鲜明,人物形象更加立体,使观众有酣畅淋漓的观剧体验。书写者通过制造李、王排挤谢榛,谢榛不计前嫌,救助李攀龙爱姬等矛盾冲突,塑造了山人谢榛才学过人、品性高洁的形象,以及文坛盟主王世贞党同伐异、妄自尊大的样貌。

在《后七子》从史传转化为戏剧传的过程中融入了诸多平民情感。史传往往代表官方声音,而戏剧则以平民大众的需求为导向,迎合民众的娱乐需求。《后七子》在史传基础上添加了爱情元素,满足了平民对“才子佳人”的幻想。《读词》《宫忆》《宾王》《获美》等演绎了谢榛与歌姬贾扣结缘《竹枝词》、情定《琵琶曲》的爱情故事,《祭主》《遇姬》《梦诉》上演李攀龙与蔡姬间的生死情缘,令人千载神往。戏剧《后七子》中,后七子交恶与谢榛入幕赵王府双线并行。文人相轻、政治纷争、爱情纠葛等多种叙事主题交相缠绕,最后在谢榛与贾姬有情人终成眷属的场景下迎来了高潮和结局。

戏剧传与诗传不乏文体间的渗透与交融,一些诗传被戏剧改造、演绎。赵王颇赏识谢榛,为谢榛诗集作序,《四溟山人全集》中多有二人唱和之作。《赵王枕易百卉亭联句二首》记载:“吾家亭子百花围,帘卷东风蝴蝶飞。(枕易)斗酒十千须尽兴,满园春色照人衣。(榛)”[33]662谢榛对赵王知遇的感激之情流露于字里行间,《赵王枕易殿下寿歌四首》云:“华殿日高松柏枝,琼筵锦瑟奏新词。十千斗酒还成醉,国士酬恩当自知。”[33]645戏剧《后七子》有如下场景:赵康王高张筵席,款待谢榛以优礼,二人宴饮唱和,谢榛醉卧于山亭。戏剧传将诗传描写的场景搬上了舞台,按戏剧文体需求对其进行创造性重构。

不同文体叙事方法、篇幅长短不尽相同,对塑造人物形象有很大影响。史传纪实传真,强调“实录”,不虚美、不隐恶是其基本特征。诗传传达真情,具有个性化特征,展现了书写者记忆中的王世贞。而戏剧具有拟历史性,追求舞台表演艺术效果,通过矛盾冲突展现人物性格。戏剧传史料往往源于史传,时有背离史传真实性的情况,以灵活的艺术形式重构传主的历史形象,表达了书写者对传主的理解。经过民间视角的改造与濡养,戏剧传塑造出了与史传、诗传不尽相同的传主形象。

四、传记文体递变的影响因素

传记中的不同文体递变,如同生命体的新陈代谢。“在文体史上,各种文体的产生、发展及演变都是相互影响、相互渗透的。”[34]文体若壁垒分明,就会失去生机和活力。传记之所以能够长期存在、生生不息,与传记文体与其他文体互渗、融合不无关系。文体互渗使传记具有了再生性的能力,而人们对传记的新需求,则是传记与诗歌、戏剧文体互动交融的根本原因。

不同传记文体产生于特定的历史语境,有着其特殊用途和使用场合,承担着不同社会功能。传记文体的递变与人们的生活需求息息相关。碑传是古代丧葬仪式的重要一环。“古之葬者,墓而不坟,因留悬棺之石,表其墓之所在,谓不可弗识也。”[35]764古人辞世后,以志铭记述生平、赞颂功业德行,以祭文表达对死者的追悼。礼仪文化制度的不断完善,推动了传记文体分类的不断细化,《续后汉书》对神道碑、墓表、墓铭、墓碣、墓志、墓志铭等传记文体作了详细区分:“其勒文于表者,谓之墓表。表著也,著其人之事也。勒文墓侧,不当神道,制小文约,谓之墓铭。铭,名也,著其人之名也。其制又小,其文又约,谓之墓碣。碣,揭也,揭扬其行也。勒文于石,纳之圹中,谓之墓志,又谓之墓志铭。志其人之事于墓中也,皆有序、有事、有诗,碑之制也。”[35]764“墓碣”与“墓铭”、“墓铭”与“墓表”相比“制小文约”,故“神道碑”“墓表”“墓铭”“墓碣”“墓志铭”有不同功用及摆放位置,文体也有其内在的规定性。

事实和虚构高度交错的传记文本,掺杂着诸多“不可信因素”,还原传记文本生成的历史语境能够使我们接近历史事实。传记是在历史真实基础上进行的文本书写,书写时往往会压缩“不必要”的事件,延长或放大具有传主生命特征的事件,这会导致传记书写者和读者所获取信息不对称。如七子交恶事件,徐渭等人认为李、王因轻视谢榛布衣身份而排挤谢榛。其《廿八日雪》一诗为谢榛鸣不平:“谢榛既与为友朋,何事诗中显相骂。乃知朱毂华裾子,鱼肉布衣无顾忌。”[36]徐渭的说辞似乎具有较高可信度,但在一些诗文中,李、王赏识谢榛才华,王世贞《明诗评》云:“布衣风格从古未有,孟浩然亦当退舍。”[37]将谢榛与孟浩然相提并论,对谢榛才华的肯定溢于言表。李攀龙也爱惜谢榛之才,赠诗谢榛:“谢榛吾党彦,轗轲京华陌。”[38]这与徐渭的说辞颇为矛盾。书写者对传主的历史事实理解和接受都是愿意接受其愿意理解或接受的内容,从单一文体、同一时代传记出发,所理解的传主形象会有所偏误。

古代传记文体活跃于特定的历史语境中。中国古代“泛文学观”是传统文体分类观的存在土壤。“文学者,以有文字著于竹帛者,故谓之文。论其法式,谓之文学。凡文理、文字、文辞,皆称文。”[39]“文学”包罗万象,文体分类具有弹性,中国传统文学观注重学问的“会通”“博学”,被列入《文苑传》的传主,也并非专长于现代意义上的文学。陈继儒《王元美先生墓志铭》云:“然天下但知公为文章大家,而不知精于吏事。但知触祸严氏,而不知与新郑、江陵实相左。但知正位六卿,而不知老卧闲曹,有经世之才而不竟其用。但知少年跌宕,晚托化人为逍遥游,而不知公之言动务依邹鲁家法。但知公气笼百代,意若无可一世,而不知公之奖护后进,衣食寒士,惓惓如若已岀。”[40]王世贞是文名显赫的文章家,不媚权贵的政治家,清静无为的慕道者,乐善好施的道德家。随着“文学”概念的不断窄化,传统“文学”已与当下“文学”概念大相径庭,后世将王世贞理解为“文学家”,却并未考量作此定义是否合乎语境,有意彰显传主的文学事迹,忽略传主其他方面成就,偏离了《明史》将王世贞归于《文苑传》的初衷,未能全面理解王世贞的传记形象。

随着丧葬仪式的简化,传统传记文体依赖的历史语境消失,传统传记文体逐渐失去了活力,而现代知识和学术研究的需求,为传记提供了新的存在方式。目前,出于学术研究的需要,研究者在理解传主的基础上,不断进行文学的再生产,为传主书写年谱,撰写学术论文等。《王世贞年谱》的编纂、王世贞著述的整理出版、王世贞文学思想与艺术观研究,为人们从多视角认识明清文学与文化发展提供了可能。现代人物传记蓬勃发展,《明朝大书生——王世贞传》以白话文戏说王世贞生平,尽管作者视王世贞为“读书人”,但已有意识将其置于政治关系网中。特别值得关注的是图书馆、博物馆整理收藏古代传记、家谱等古籍,建立电子数据库。出于知识普及的需要,现代科技手段介入文学生活,传记的传播媒介更加丰富,百度词条成为记录人物生平事迹的重要载体,《中国文学家大辞典》《中国文学家辞典》参与到了王世贞传记书写之中,重点介绍了其文学主张、文学流派、文学著述等。

传记在发展过程中逐渐形成了文体规范,书写者在使用特定的传记文体时,会有意识遵循其写作规范,书写者个性化特征附加于文体共性并受其约束。然而,书写者对传主的情感与评价不可避免会对传主形象塑造产生影响:“只要史学家继续使用基于日常经验的言说和写作,他们对于过去现象的表现以及对这些现象所做的思考就仍然会是‘文学性的’,即‘诗性的’和‘修辞性的’,其方式完全不同于任何公认的明显是‘科学的’话语。”[41]传记研究者应从多文本传记关系网出发,分析哪些内容是受文体规范的表述,哪些属于书写者个人的情感和观点,可以避免线性理解,在全面搜集传记材料的基础上理解传记文本间的复杂关系。

书写与权力紧密相关,国家权力介入传记书写,会对传记文本意义的生成有所干预。王世贞慕仙道一事,在各传记文本有很大差异。因与张居正交恶,王世贞辞官归隐,适闻昙阳子以贞女立化,同王锡爵拜入昙阳子门下,此举在当时颇遭非议。然而,对这场轰动朝野的入道事迹,《明史》只字未提,张汝瑚《王弇州集·王弇州传》、程穆衡《娄东耆旧传·王世贞传》等清代传记也并未记载。那么,清代史传为何对王世贞慕仙道避而不谈?《明史》是官方思想的体现,通过记录王世贞政治建树、道德品格,构建其形象,将传主道德建树、推动社会发展、个人成就作为评判传主的价值标准,从国家意志层面对传主价值取向的生成予以引导。史官删汰王世贞慕道经历,反映出一以贯之的“不语怪力乱神”思想。在此种社会环境下,张汝瑚、程穆衡等撰写王世贞传,自然会对其慕仙道事有所遮蔽。

古今价值评价标准的变迁,是书写者对传主评价变化的重要因素。明初力图恢复汉唐之治,旷然复古。在以“尚古”为主流的时代背景下,明代史传给予王世贞很高评价,《名山藏》载:“(王世贞)地望之高,游道之广,声力气象,能鼓舞翕张海内之豪俊,以死名于其一家之学,直千古不废也。”[22]2657清代官方企图借否定七子诗文复古以否定明代文学,从而确立本朝文化的合法性,因此,在文学领域掀起反复古思潮,着意阐发明人结社之弊。“当嘉靖时,王、李倡七子社,谢榛以布衣被摈。渭愤其以轩冕压韦布,誓不入二人党。”[1]7388清认为明人结社造成文人相轻,党同伐异。新文化运动时期,文学评判的标准变雅为俗,复古不再符合时代潮流。胡适、陈独秀等认为明代诗文复古是中国文化之劫,称王世贞及后七子为“妖魔”,此后文学史教材的书写不乏对王世贞及七子复古的批判声音:“王世贞的‘大历以后书勿读’的‘是古非今’趋附,加上他提出的诗歌法式论,刻意模拟尺尺寸寸之造成了不良的复古泥古影响。”[42]随着重写文学史思潮兴起,文学史对王世贞的评价渐趋公允,越来越多学者认识到,应站在平等、交融、互动的立场看待传统与现代、中国与西方文化之间的关系。

通过对王世贞不同传记文体的分析,可以看出同一传主的不同传记会形成“传记群”,为此应避免从单篇传记、单一文体出发理解传主。诚如记载“李杨”故事的相关作品涉及多个文本、多种文体,史传《旧唐书·杨玉环传》《新唐书·杨玉环传》、传奇(小说)《长恨歌传》、诗歌《长恨歌》、杂剧《梧桐雨》、传奇(戏剧)《长生殿》等记载了唐玄宗与杨玉环的爱情故事,又有当代日本画师狩野山雪创作了巨幅画卷《长恨歌图》,对古典传记文本进行了创性转化。不同传记文体对历史构建各有侧重,诗歌《长恨歌》叹息爱情悲剧,传奇小说《长恨歌传》寓惩戒规劝之意,传奇(戏剧)《长生殿》把唐玄宗与杨玉环爱情纠葛作为戏剧的矛盾冲突点,而图传《长恨歌图》打破了单一文本的呈现模式[43],将《长恨歌图》原画、白居易《长恨歌》原文、文史笺注集中呈现,图像、诗歌、解读合为一体,使读者从多种文体视角关照这段历史。若将不同文体进行对读,可以使读者认识到更为饱满、立体、全面的传主形象,从而避免一叶障目的倾向。

要之,关注传记文体间互渗,不是要消除传记文类的边界,而是认识到不同文体之间的转化机制,避免从单一文体出发认识传主形象。历史书写变动不居,传记动态的生成过程表明,传记文体的演变与生活需求、价值评价标准、书写者对传主理解等因素密切相关。在王世贞传跨越明清至近代的过程中,文体功能发生了转变,文本内容不断更新,这些传记群构成了书写王世贞生平事迹的记忆场。传记文体除因循之外,一些事迹被重述与阐释,讨论文体间的差异有助于我们观察王世贞传的历史书写过程,从而理解生活在不同时期的人们对王世贞的感受与想象。家传、史传、诗传、戏剧传、像传等传记文体互生互发,使王世贞传呈现出“多文本”样态。从传记关系网出发,将跨文体、跨文类、跨文本的传记互渗对读,有利于全面认识传主的复杂形象、理解传记间的复杂文体关系。