情感的涌动与性格的统一:从昆体良的修辞概念诠释贝多芬《“悲怆”钢琴奏鸣曲》第一乐章中的性格与情感

2021-07-27刘彦玲

刘彦玲

内容提要:19世纪贝多芬传记家威廉·冯·伦茨(Wilhelm von Lenz)以“作品概念”(后由莉迪娅·戈尔系统提出)为审美基础维护与宣扬《“悲怆”钢琴奏鸣曲》的超越性,也就是承认该作品所占居的经典地位不会因为熟悉感以及演奏家的平庸而被破坏;与此同时,伦茨也间接地表示了该作品对当时听众所能唤起的强大情感能量不是该“作品”的核心内涵。在“作品概念”的主导之下,从《“悲怆”钢琴奏鸣曲》强大的“群众基础”出发探究“悲怆”这个标题所辐射出的修辞意义与贝多芬如何通过音乐的手段来说服他的听众可能是研究者个人的选择,但事实并非如此。在18世纪与19世纪初,作曲家是以听众的聆听经验作为创作的主要考量,因此我们通过18世纪的修辞艺术理解《“悲怆”钢琴奏鸣曲》是如何感动、说服与取悦当时(或现在)的听众是理解该作品内涵的必要路径。本文的目的在于以昆体良(Marcus Fabius Quintilianus)这位影响18世纪修辞理论甚巨的修辞学专家的理论为基础,讨论贝多芬在《“悲怆”钢琴奏鸣曲》中如何使用不同的修辞格与动机节奏来平衡情感的涌动与维持“演说者”性格的统一性,并以黑格尔“扬弃”的概念辅助说明对立材料之间的消解与融合,进一步地达至崇高的境界。

一、前言:《“悲怆”钢琴奏鸣曲》在19世纪中叶前的接收

如同舒尔兹(J.A.P.Schulz)所言:“没有任何的器乐音乐比奏鸣曲更能表达文字所不能表达的情感。”①奏鸣曲在音乐上具有突出的释义性、修辞性功能。肯尼斯·德雷克(Kenneth Drake)引用美国的谚语“熟悉感带来轻视”形容《悲怆》《月光》《华尔德斯坦》与《热情》等四部钢琴奏鸣曲所受的“盛名之累”。②对德雷克来说,由于这几部贝多芬的钢琴奏鸣曲太常被演出而让人产生熟悉感,这种感觉反而让我们将该作品中独特的艺术性视为稀松平常而无动于衷。无论其说法是否真的反映了当代人们对这些作品的感受,且先让我们回归与想象当时听众“第一次”的聆听经验。作为重要的早期贝多芬传记家,威廉·冯·伦茨(Wilhelm von Lenz,1809-1883)对《“悲怆”钢琴奏鸣曲》(以下简称《“悲怆”奏鸣曲》)在19世纪中叶以前的接收提供了些许有用的信息。在1855年时他曾以沙文主义的态度写下对《“悲怆”奏鸣曲》的看法:由于高人气,那些不专业的(女性)钢琴家的频繁演奏与车尔尼等人在乐谱上添上不专业的(指法与速度)标记等皆让这部作品变成“可悲的奏鸣曲”。③对他来说,《“悲怆”奏鸣曲》的高人气在1855年以前对该作品的真正欣赏可能是个威胁。此外,根据伊莱恩·R.西斯曼(Elaine R.Sisman)的引注,伦茨曾予以批判,用讽刺的口吻指出《“悲怆”奏鸣曲》这个标题给了“年轻的听众一个花一个多小时去哭泣,感受悲伤的机会”④。在对当时的这些接收作批判之余,他表示了贝多芬在这部奏鸣曲中所展现出那让人赞叹的艺术性是不会因为其“高人气”(以“蟋蟀群涌”来比喻当时众人对这部作品的趋之若鹜)而被破坏。⑤

从首位建立贝多芬三种风格的传记家伦茨对这部作品在当时接收的评论来看,《“悲怆”奏鸣曲》的艺术性是永恒的,其所占居的经典地位不会因为熟悉感以及演奏家的平庸而被破坏,同时他也表示了该作品对当时听众所能唤起的强大情感能量不是该“作品”的核心内涵。在莉迪娅·戈尔的作品概念的主导之下,从《“悲怆”奏鸣曲》强大的“群众基础”出发,探究“悲怆”这个标题所辐射出的修辞意义与贝多芬如何通过音乐的手段来说服他的听众可能是研究者个人的选择,但事实并非如此。在18世纪与19世纪初,作曲家是以听众的聆听经验作为考虑创作手法的依据,而当时的理论家则以作曲家能否成功地唤起听众情感经验为评价指标,因此通过18世纪的修辞艺术理解《“悲怆”奏鸣曲》是如何感动、说服与取悦当时(或现在)的听众是我们理解该作品内涵的必要路径。

出版于1799年的《“悲怆”奏鸣曲》是贝多芬27岁时的创作,当时这部奏鸣曲是献给卡尔·冯·李希诺夫斯基亲王(Karl von Lichnowsky,1761-1814)的礼物。该奏鸣曲的标题与音乐本身刺激了当时的听众,从而有了排山倒海而来的反馈,其中波希米亚作曲家与音乐学者狄奥尼修斯·韦伯(Dionysius Weber,1766-1842)在听完《“悲怆”奏鸣曲》后给予了一个负评:“该作品真是充满许多疯狂的点子。”⑥虽然是对贝多芬创作手法的批判,韦伯评价中最多的所指就是该奏鸣曲中那丰富且出其不意的乐思,而这个观点对约翰·克里斯托夫·阿德隆(Johann Christoph Adelung,1732-1806)这位19世纪初德国语法学家来说正是古典悲剧作品展现“伤感”(pathetic)的重要质量之一。阿德隆在其著作《关于德国的风格》(Ueber den Deutschen Styl,1800)中从演讲学的角度指出伤感风格是演讲术中最富有强烈情感的部分,如果这样的强度继续上升到能唤起惊异感与惊愕感,即进入了崇高的境界了。⑦这个所谓的“进入”实际上是奏鸣曲这个体裁在美学范畴上的跨越。根据舒尔兹(J.A.P.Schulz,1747-1800)在约翰·乔治·苏尔寿(Johann Georg Sulzer,1720-1779)的《常用曲式理论》(Allgemeine Theorie der schönen Künste,1774)中对“奏鸣曲”的解释与定义,强调“奏鸣曲”宛若以第一人称为主的独白(抑或是一个小型的对话),表达内心亲密的情感世界(情感范围从悲伤到喜悦都有),与“交响乐”这种表达雄伟、崇高的体裁有所区别。⑧以E.T.A.霍夫曼和舒曼对贝多芬奏鸣曲的评论为基础,格伦·斯坦利(Glenn Stanley)指出18世纪沙龙式的奏鸣曲慢慢蜕变为“交响化的奏鸣曲”,成为19世纪新的奏鸣曲文化,而贝多芬在这个乐种的超越性上扮演着关键的角色。⑨虽然斯坦利强调在贝多芬渐渐在交响化奏鸣曲中展示了饱满的声响、复杂的织度等质量,并没有从“崇高”的美学角度剖析这样的蜕变,从阿德隆的论述来看,当“伤感”风格逾越了其界限,以其“过度”之姿上升到“崇高”的美学境界,“奏鸣曲”则跨越到“交响乐”的美学领域了。简言之,“崇高”侵入奏鸣曲的范畴绝对是这个蜕变的关键之一。在阿德隆所理解的修辞领域中,伤感风格可以升华到崇高的境界,让表达私密情感的钢琴奏鸣曲蜕变为能以征服广大听众为美学内涵的交响化钢琴奏鸣曲。虽然在当时公开的钢琴独奏会几乎鲜有出现,但如路易斯·洛克伍德(Lewis Lockwood)所言,《“悲怆”奏鸣曲》中强大的感染力却确定了它能征服广大听众的能力。⑩

“伤感风格”在修辞的领域中有其重要的角色与主张,因此贝多芬学者伊莱恩·R.西斯曼(Elaine Sisman)曾就“伤感”的形容词“pathetic”与名词“pathos”在修辞学中的意义,细致地探索《“悲怆”奏鸣曲》中贝多芬所使用的(音乐)修辞手段。⑪在英美音乐学界,从修辞学探索18世纪音乐的相关研究兴起于20世纪90年代,除了西斯曼对海顿与莫扎特作品的研究以外,其他学者还将修辞学应用在理解作品的结构、演奏方面的指导,创作中的灵感,甚至是作曲家的书信写作上[例如海顿于1776年所写的自传式书信,莫扎特向迈克尔·冯·普赫伯格(Michael von Puchberg)借贷时写的请求信以及贝多芬于1802年写的海利根施塔特遗嘱]等方面,重要的学者包括马克·埃文·邦兹(Mark Evan Bonds)与乔治·巴特(George Barth)等人。⑫

本论文的目的在于以西斯曼对18世纪修辞学与音乐创作关系的剖析为出发点,以其中影响18世纪修辞理论甚巨的昆体良(约35-100年,是公元1世纪古罗马最有成就的教育家,著有12 卷巨著《雄辩术原理》)的修辞理论为主,讨论贝多芬在《“悲怆”奏鸣曲》中如何通过不同的修辞格与动机节奏来平衡情感(patho)的涌动与维持“演说者”性格(ethos)的稳定性,与此同时进一步地探索贝多芬如何以“扬弃”(aufheben)的方式消解并融化对立面的材料,达至崇高的境界,最终形成一个E.T.A.霍夫曼认定的单一且独特的性格。

二、18世纪修辞学与贝多芬

我们常听到各种从“伤感”的角度来理解《“悲怆”奏鸣曲》第一乐章中的音乐特色:那富有力量、沉重与严肃质量的引子,引子的两次再现,不寻常、富有生气的节奏与慢板乐章中特别具疗愈性的旋律等。这些貌似直觉式的观察其实可以追溯至《常见音乐批评》(Allgemeine musikalische Zeitung,1800)中对《悲怆奏鸣曲》所出版的第一次的乐评,其中用到形容词包括:崇高的缓板,火热的快板,英雄般的情感与温柔与充沛精力的融为一体等。⑬这些形容与描述基本上都非常表面,似乎触及了什么,但却又无法真正探处“伤感”的真义。在这些表面的概念背后,我们首先要问的是这些音乐表现与18世纪末“伤感”风格在修辞上与美学上的意义到底有什么样具体的关系呢?

18世纪的德国目睹了古典修辞学的复兴,例如德国哲学家约翰·克里斯托夫·戈特施德(Johann Christoph Gottsched,1700-1766)对修辞方面的研究体现在《广泛的语言艺术》(Ausführlich Redekunst,1736),《德国语言艺术》(Deutsche Sprachkunst,1748)与《雄辩术的预习》(Vorübung der Beredsamkeit,1754)等三部著作中,这些著作除了对当时的知识分子影响甚巨,也影响了音乐界,例如莫扎特的父亲曾用戈特施德的论文作为他指导小提琴学生的工具⑭;又如当时音乐理论家约翰·弗里德里希·道贝(Johann Friedrich Daube,1730-1797)在其维也纳出版的文献中表示希望作曲家能像演说家例如古罗马政治家与哲人西塞罗等学习“对称”统整“作品各部分之间的关系”等形式上的修辞手法。⑮正因为修辞学在18世纪末已然在教育上是一门重要的学科,当时许多重量级的音乐理论家例如马泰松(Johann Mattheson,1681-1764)将修辞学作为主要的视角来析论,理解音乐作品的创作,尤其是对器乐曲创作的探究。虽然将音乐视为一种语言可追溯至中世纪与文艺复兴,并持续到16、17世纪,但真正将音乐在脱离文字束缚下来审视音乐与语言的关系,并将器乐曲作为体现“说话或修辞的原则”,或是器乐曲如语言一般能具备与听众沟通能力的思维则是从18世纪中叶开始。音乐理论家在这里以语言作为比喻,不是指音乐能表达具体的概念或理性的思维,而是一种笼统的情感,而这种笼统性正是器乐曲的特性,反而更能接近听众的心。例如约翰·尼古拉·福克尔(Johann Nikolaus Forkel,1749-1818)曾区分表达情感的音乐语言与表达概念的口头语言,C.P.E.巴赫的作品就是前者的代表(将器乐曲标题化或声乐化也可以说明器乐曲与语言的密切关系)。⑯在面对听众时,18世纪的作曲家与19世纪的作曲家的期待不同:18世纪的作曲家将能与听众沟通,唤起听众内心的情感与提升听众的精神层次作为主要目标,学者马克·埃文·邦兹将这种态度定义为“务实”派。⑰总之,将音乐,尤其是器乐曲作为一种语言来沟通,是18世纪作曲家的首要任务。

18世纪末修辞学的发展与贝多芬的关系可特别见于西斯曼的讨论中。首先,根据其阐述,贝多芬应该对古希腊罗马时期重要修辞学家昆体良的观点有一定的熟悉度,这样的判断是根据昆体良对18世纪J.G.苏尔寿与席勒(1759-1805)这两位于贝多芬来说至关紧要的哲学家的影响而来,当然贝多芬的老师内弗本身对苏尔寿观点的热衷也是贝多芬可能熟悉昆体良的管道之一。⑱其次,18世纪的音乐家常从修辞的角度创作、分析或是解释作品(尤其是器乐曲),他们将音乐与音乐以外的事物、概念甚至意象加以联系,也就是所谓的“比喻模式”。例如贝多芬的学生卡尔·车尔尼(1791-1857)曾说他的老师在创作时的灵感源头通常是一个从阅读中或是想象中所得来特定的事物或是意象。⑲对西斯曼来说,这些“特定的事物或是意象”就是当时所谓的“诗意”,进一步地说也就是修辞学“发明”(inventio)中的话题(topoi)或是意象(phantasia),例如伤感(pathos)或是伤感的风格(pathetic style)就是发明的源头、话题或是诗意。⑳

三、伤感风格:从亚里士多德,昆体良至18世纪修辞学

“Pathos”在亚里士多德的脉络下系指“情感”,这样简单的意义却随着时间的推移而慢慢地变得复杂。亚里士多德将修辞术的手段分成三种必须同时具备的成分:第一种是演讲者的高尚性格(ethos);第二种是能唤起观众同情之感的情感(pathos);第三种则是能提供逻辑上的证据。之后,昆体良开始赋予pathos强烈的情感,与代表温和情感的ethos区分开来,换句话说,对昆体良来说,ethos也是有包括情感的,但却是平静、温柔以及具有持续性与稳定性的情感,而pathos则是激烈、短暂的情感(情感的范畴包括愤怒、不悦、恐惧、憎恨与同情)。㉑一个人能通过极具生动的想象而将实体上不存在的东西以栩栩如生的意象展现在人们的眼前,并唤起强烈的情感,这种能力就是修辞术中的灵魂。

根据古典文化中修辞概念的模式,燃起听众(观众)情感的部分多半会出现在演说的一开始以及结尾之处,中间的部分则是留给演讲者以直接的方式作出说服人的论证;但是昆体良也注意到了,pathos在中间的部分也会略为涉及,基本上可说是贯穿整个演讲。换句话说,在修辞学中,创作的五个阶段,也就是发明(invention)、谋篇(arrangement)、修饰(elaboration,eloquence in Quintilian)、记忆(memory)与发表(delivery)中皆涉及pathos。㉒对亚里士多德来说,ethos与pathos的区分主要以“演讲者”与“观众”的二分法为基础,但是在昆体良理解下,若要有说服力地唤起观众的强烈情感,演讲者不可能只是保持超然的情绪,因为为了向观众唤起强烈的情感,演讲者在维持ethos的同时,也就是维持稳定性格之际也必须展现部分的pathos,那么两者其间的区别则落在情感的强度与密度,而不仅只是演讲者与听者的差别。西斯曼指出昆体良与亚里士多德在这些议题上的不同,导致了两人在修辞法观点上的无法妥协。㉓

昆体良在修辞学上的这些观点延续到了18世纪,而到了18世纪,关于“伤感”风格的讨论就变得非常复杂,其中的关键之一在于本文之前所提到的,也就是与崇高之间的纠葛。西斯曼以18世纪翻译迪奥尼修斯·朗吉努斯(Dionysius Longinus,约213-273年)的文献《论崇高》(On the Sublime,1770)出发,指出作者将“伤感”风格视为构成崇高的一个重要的部分,也就是能将热情唤起,以至于到达剧烈的程度。㉔《论崇高》也进一步地指出,伤感风格不一定都是宏伟的,部分情感例如哀怨、悲伤与恐惧就是属于低层级到伤感类型。㉕到了18世纪,伤感风格顺势就分成了软性与刚劲两种形态,前者是低层级,也就是感伤的;而后者是高层级,则为崇高。西斯曼提醒大家,这里与伤感风联系的崇高风是一种提升的、充满情感表达的风格,与康德提到包含敬畏的崇高是有所区别的。㉖笔者认为在朗吉努斯的概念下,我们较难掌握的是这两个层级的伤感风之间具体的界线,同样的,阿德隆所指出的伤感风与崇高领域的界线也是难以具体掌握的。另一个18世纪对于伤感风格的讨论可见于席勒的“论伤感风”(“On the Pathetic”),西斯曼指出这篇文章是席勒讨论“崇高”概念前的导论。席勒指出,表达激烈痛苦的情感并不是艺术本身的目的,艺术的目的是对痛苦的克服,而人类在这个过程中最终取得自由。只有当伤感的风格蜕变成崇高,才有资格进入美学的范畴。显然地,伤感风格在18世纪时开始涉入崇高的概念,逐渐变成一个美学的风格。㉗与《论崇高》、席勒的论伤感风相比,同时期的阿德隆对于伤感风格的讨论较为详细。如前面所述,阿德隆指出当伤感风格通过不寻常的能量而达到惊异感,那就进入了崇高的美学范围,而要达成这样的高度,某些特定“修辞格”的使用则是相当的关键,其中包括大量堆聚的想法,浮躁的过程,几种不同强烈情感所产生的躁动,高度的想象力,一连串没有连结的短句,突然的省略号,以及一种概念以多样貌并重复的方式出现等。㉘

想要强调达成有效、具说服力的表达方式就必须借助适当的“修辞格”。西斯曼其论文的贡献之一在于将18世纪修辞学家包括阿德隆与乔治·坎佩尔(George Campell)等人针对伤感的修辞格予以统整:abruptio(aposiopesis,breaking off,打断),amplification(扩充),antithesis(二元对立),apostrophe(direct address,exclamation,呼语),asyndeton(omission of conjunctions,无连接结构),climax(gradation,高潮),correction(更正,转向),dialogue(对话),exclamation(呼喊),hyperbole(夸张),interrogation(质问),personification(拟人化)与vision(phantasia)(想象)。㉙西斯曼进一步应用这些修辞格来分析《“悲怆”奏鸣曲》第一乐章中的慢板引子,而成为她研究中的亮点。笔者在此较为关切的不是应用这些修辞格来理解贝多芬在《“悲怆”奏鸣曲》中如何传递伤感风,而是关注这些象征伤感风的修辞格是如何被安排,亦即是它们在曲式中如何被开展。㉚笔者认为修辞学中尤其是昆体良对一个演说中pathos与ethos的同时作用以及pathos的贯穿性等观点将对这个问题提供一个合适的诠释基础:通过昆体良对pathos与ethos的理解来检视贝多芬在该奏鸣曲第一乐章中如何展现情感的迸发以及随之而来的调节,但却又在调节或消解的过程中,吸纳部分迸发与涌动的情感,提升到另一个层次,最终产生了一个具统一性且具超越性的性格。在这个视角的引导下,我们可以避免局部、静态性的方式来讨论伤感风格,而是着重在传递伤感风格时作品的动态过程。从小的范围来看,笔者的分析手段可以与贝多芬如何铺陈不同的乐思、如何制造乐思之间的互动等关系衔接起来,又有18世纪强调“曲式即修辞手段”的语境做支撑。

四、《“悲怆”钢琴奏鸣曲》第一乐章中的Ethos和Pathos

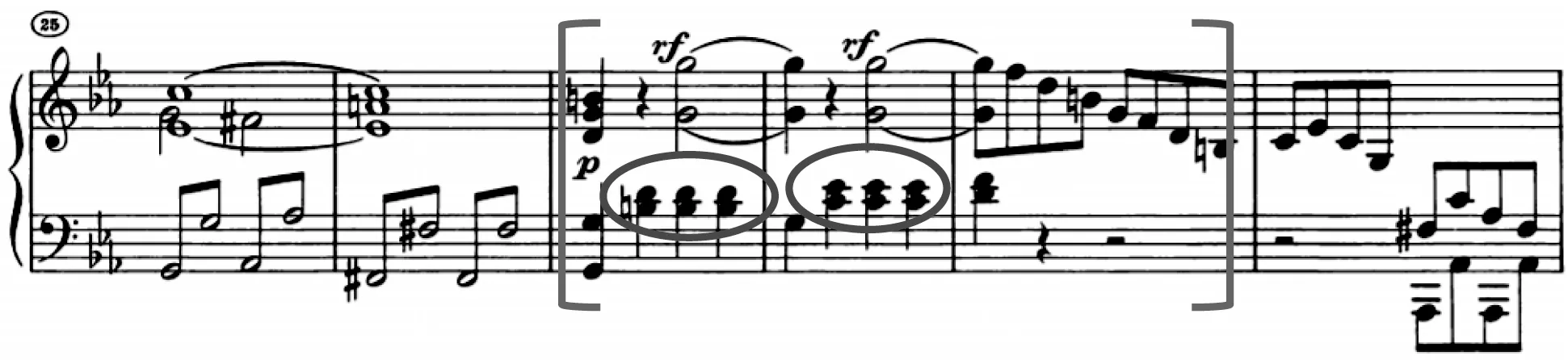

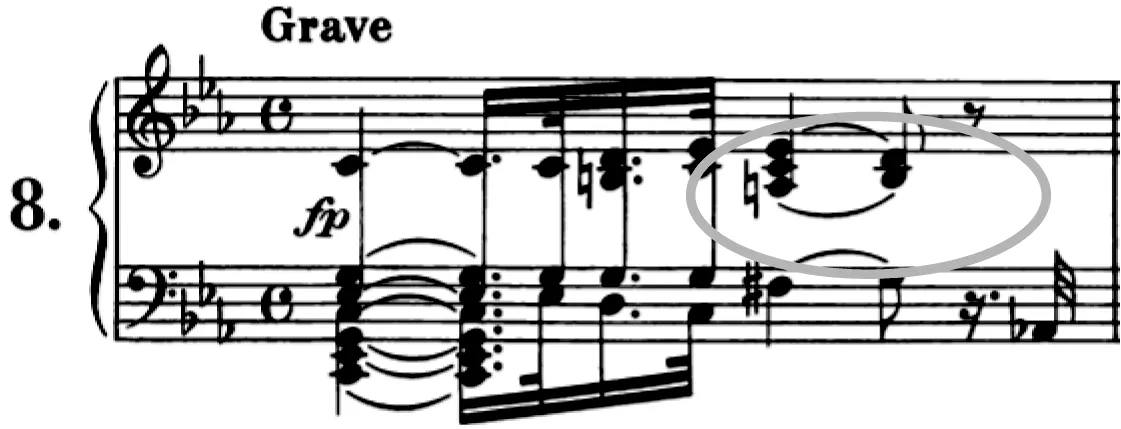

在慢板引子,也就是威廉·金德曼(William Kinderman)将其称为具有狂飙突进质量的伤感风格之后,急促的上升音型(Mannheim rocket 的效果)开启了呈示部的第一主题。㉛根据卡尔·达尔豪斯的分析,一个具支撑性的节奏结构形塑了整个《“悲怆”奏鸣曲》的第一乐章,达尔豪斯的观点应该来自于E.T.A.霍夫曼指出贝多芬在器乐曲中经常性地利用内在节奏关系来统整多样化乐思的手段。笔者以这个思路为基础,发现呈示部第一主题在明确且稳定的律动下展现了两种主要的动机节奏(谱例1,两个动机节奏分别以黄色与红色标注),这两种节奏持续地以原型或是变化的方式覆盖了整个呈示部,包括过渡段(谱例2)、第二主题(谱例3)与结束段(以增值的样貌出现,谱例3):㉜

谱例1 呈示部第一主题中的两个动机节奏动机(mm.11-12)

谱例2 呈示部中的过渡段(mm.30-32)

谱例3 呈示部中的第二主题(mm.50-51)

谱例4 呈示部中的结束段(mm.90-91)

这种通过动机节奏来覆盖全曲,强化了性格的统一。通过稳定,明确的节奏、速度、与情绪性格,快板与慢板序曲形成反差,宛若演讲者企图以其稳定的性格调节先前涌动的情绪,如昆体良所言,“ethos的目的是要平复pathos所引起的风暴”。㉝简言之,从修辞的角度来看,快板以稳定的性格来对抗、消除先前情感的涌动,而同时稳定律动下的动机节奏是强化统一性格的媒介,进一步地节制、调节或是压制汹涌的情感,克服伤感情绪在演讲过程中让演说者的性格失去稳定性。

但又如昆体良所言,pathos与ethos的区分不完全在于情感(听众)与性格(演讲者)之间的对立,而也在于情感强烈程度的区别;若要说服观众,pathos还是要贯穿整个演说。引子中的“不稳定”性与涌动的情绪在呈示部后两次以打断的形态出现(在展开发展部前与结尾的尾声段时),洛克伍德指出这种动机的返回在贝多芬的作品中通常被赋予了戏剧化的意义,宛若让主角以惊异之姿再现;㉞而金德曼认为动机的返回是强化引子/快板二元对立的方式,但在最后达成统一。㉟若从昆体良的修辞理论来看,贝多芬让引子“出其不意”地重现,宛若演讲者在演讲的过程中想继续保持听众那已经在一开始就被点燃的情绪。不同于乐曲一开始伤感风格的来势汹汹与较长时间的陷入感,这两次情感的涌动皆很快地被动机节奏给调节,或者说被压制下去了。引子材料的返回宛若彰显了涌动情感的高强度,必须多次通过具性格统一性的ethos将其平复、消解。

除了必须平复引子材料两次“意外”的再现,快板乐段本身也被pathos的情绪所侵犯,如昆体良所说演说者在维持性格的稳定之际也必须被某种伤感情绪给占据,或是表演伤感的情绪才能达到说服观众的目的。例如出现在引子中略具伤感情绪的符号“叹息”(m.1,谱例5)也通过在发展部中的鲜明姿态来维系演说进行时的“伤感”情绪(谱例6)。

谱例5 引子中的叹息动机(m.1)

谱例6 发展部中叹息动机的密集出现(mm.148-154)

在谱例6中我们看到了动机节奏与叹息音型并置、共存,宛若演讲者在保持其稳定性格之际依然透露出的伤感情绪。此外,“二元对立”也是标示伤感风格中的重要修辞格,它不仅体现在引子/快板(呈示部)的并置中(谱例7),并且也在局部的范畴中有着鲜明的表现。

谱例7 引子中的二元对立(mm.5-6)

以第二主题为例,伤感风格里的“二元对立”以音域的对比来体现,在动机节奏的支撑下,伤感的风格与稳定的性格叠置、共存(谱例8)。

谱例8 呈示部第二主题(mm.50-55)

观察了二元对立的特征以及ethos与pathos的并置或叠置,我们发现pathos并不是只是出现在首段与尾段,也不是以意外的方式通过动机返回出现在中间段,而是如昆体良所说以部分的方式浸入ethos。除了在ethos中再现二元对立的修辞格以外,快板部分在维持性格稳定性之际也会以“仿照”的方式融入慢板引子中部分传递伤感风的修辞格。以快板一开始出现为例,在调节与消解慢板引子的情绪涌动后却也模仿了快速音阶下行(phantasia,mm.29-34)与通过连续诘问制造高潮的手法(mm.35-44)。

由于pathos浸入了ethos,也就是贯穿在整个传递伤感风的过程中,在修辞上形成了一种在否定、平复、消解先前的情感涌动之际却同时融入伤感风的状态,我们或许可以用黑格尔哲学概念中的“扬弃”(aufheben)来理解这种状态:推翻对立概念过程中所经历的消解、保留与提升。㊱这种扬弃的终极表现出现在乐章的尾声中,代表ethos稳定性格的快板终于通过和声的布置将第二次再现的引子材料完全消解且吸收,提升到了一个单一的姿态。

在一个演说的过程中,为了能有效地说服听众,pathos必须贯穿整个过程,其间就需要仰赖具有穿针引线功能的动机节奏以及在这个过程中该节奏所带来的调节作用;其次,通过伤感修辞格在ethos中的再现,对立面的材料能在被调节、亦即是在被否定的过程中被融入、提升到崇高的境界,最终能形成一个单一的“性格”。正如E.T.A.霍夫曼在1813年对贝多芬器乐曲的评价中,指出乐曲内在结构的相互关系是能让听众感受到单一情绪的重要手段,而通过对这一个乐章的分析我们正可以从修辞的角度体会其观点。㊲

从奏鸣曲形式上来看,这些通过节奏动机“克服”或“调节”的时机明显地落在奏鸣曲结构的节点上,贝多芬似乎有意地让大规模的曲式成为一种让听众理解其情绪表达的修辞手段,体现了18世纪理论家对曲式功能与目的理解。由于曲式对18世纪作曲家来说是说服听众、让听众理解乐思的重要媒介,因此18世纪音乐理论家针对曲式的讨论常常关注于作曲家如何发展与结合乐念,使之成为一个大型的乐曲,并将其过程类比于修辞学上的创作。简言之,若要让听众能够理解作品,大型结构的安排必须清晰得体。根据邦兹所述,约翰·马特森(Johann Mattheson)是少数第一位将音乐形式与修辞联系在一起的音乐理论家,他在《旋律学的内核》(Kern melodischer Wissenschaft,1737)与《如何完善乐思》(Der volkommene Capellmeister,1739)中以旋律、乐念出发,以周期为基底,首先先讨论乐句的组成,宛若是讨论文字句子间的休止,强调句子、段落等,之后讨论乐种,宛若讨论不同的书写体裁。(这两部著作在18世纪的德国可以说是两份广泛流传的理论书,海顿、贝多芬都拥有这两本书著作)。㊳马特森将音乐作品视为“音符中的演说”(Klangrede),以联系修辞模式的方式讨论作品的结构与铺排。㊴海因里希·克里斯托夫·科赫(Heinrich Christoph Koch,1749-1816)在五十年后继续马特森的路线,从修辞的角度讨论音乐作品的模式(Versuch einer Anleitung zur Com position),其中科赫以建构房子作为创作上的修辞比喻,而这比喻也正来自昆体良的《雄辩术原理》(Institutio oratoria)。如邦兹所言,对修辞学家与这些18世纪的音乐理论家来说,无论素材有多好,最重要的是组织素材的能力,而这种能力就是在于能感动、说服与取悦听众。

修辞与文法不同,文法攸关正确与否,修辞的有效性端看听众是否在情感上被说服,这是一种美学。你被贝多芬说服了吗?

注释:

①原文:“There is no form of instrumental music that is more capable of depicting wordless sentiments than the sonata.”这段文字引自于Glenn Stanley,“Genre Aesthetics and Function:Beethoven's Piano Sonatas in Their Cultural Context,”from J.A.P.Schulz,“Sonate”fromAllgemeine Theorie der schönen Künste(1774).

②请参阅Kenneth Drake,The Beethoven Sonatas and the Creative Experience(Bloomington:Indiana University Press,1994),p.82.在Drake的基础上,Robert Greenberg 在他出版的读书笔记中也通过改编这句俗谚指出这四部脍炙人口的钢琴奏鸣曲常让当代听众对这些作品中令人惊异的质量保持“善意的冷漠”(benign indifference)。

③伦茨于1855年写下对《“悲怆”奏鸣曲》的看法,这部分的详细引文可见于Charles Rosen,Beethoven's Piano Sonatas:A Short Companion(New Haven and London:Yale University Press,2002),p.141.

④“Indeed,the very presence of the title caused such an overwhelming response in the early nineteenth century that Wilhelm von Lenz grew caustic over the‘young hearts enchanted by the permission to be pathetic for a little quarter of an hour.’”请参阅Elaine R.Sisman,“Pathos and the Pathétique:Rehtorical Stance in Beethoven's CMinor Sonata,Op.13”fromBeethoven Forum,vol.3,p.81.借用汉斯利克的说法,听众的“悲伤”反应对伦茨来说应该是一种病态的表现。

⑤“Let us hasten to say that it[Sonate Pathétique]is simply magnificent,that the crowds of crickets who have devastated the adagio until the present day were not able to destroy ots calm grandeur.”请参阅Charles Rosen,Beethoven's Piano Sonatas,p.141.

⑥Dionysius Weber的评论是建立在负面的基础上的,听完这部作品后他建议学生应该避免学习这部作品,因为对Weber 来说,贝多芬将许多疯狂的乐念放在一起,是一种不知道自己要表达什么的表现。请参阅Drake,The Beethoven Sonatas and the Creative Experience,p.78.

⑦请参阅Sisman,“Pathos and the Pathétique:Rehtorical Stance in Beethoven's C-Minor Sonata,Op.13,”p.94-95.从Adelung的论述来看,我们不难理解Charles Rosen等学者从“崇高”的概念来理解《“悲怆”奏鸣曲》。

⑧Glenn Stanley,“Aesthetics and Functions:Beethoven's Piano Sonatas in Their Cultural Context,”fromBeethoven Forum6(1998):p.3-4.

⑨同注⑧,p.16-18.

⑩Lewis Lockwood,The Music and the Life:Beethoven(New York:W.W.Norton&Company,2003),p.130.

⑪Elaine R.Sisman,“Pathos and the Pathétique:Rehtorical Stance in Beethoven's C-Minor Sonata,Op.13”fromBeethoven Forum,vol.3,p.81-106.

⑫请参阅Mark Evan Bonds,Wordless Rhetoric:Musical Form and the Metaphor of the Oration(Cambridge:Harvard University Press,1991);George Barth,The Pianist as Orator:Beethoven and the Tranformation of Keyboard Style(Ithaca:Cornel University Press,1992)。

⑬同注⑪,p.85.

⑭Mark Evan Bonds,Wordless Rhetoric:Musical Form and the Metaphor of the Oration,p.60-61.

⑮同注⑭,p.79.

⑯同注⑭,p.63-65.

⑰同注⑭,p.54.

⑱同注⑪,p.82-83.

⑲同注⑪,p.84.

⑳同注⑪,p.84.

㉑同注⑪,p.86。Sisman对于昆体良的解析以昆体良的《雄辩术原理》(Institutio oratoria)为基础。她使用的版本为Quintilian,Institutio oratoria,trans.H.E.Butler,Loeb Classical Library(Cambrudge:Harvard University Press,1920).

㉒同注⑪,p.87.

㉓同注⑪,p.86

㉔这本《论崇高》的著述应该不是出自Dionysius Longinus,由于真正的作者为名,多数学者提到该著述的作者时多用“pseudo Longinus.”本文在讨论该著述的观点时会以《论崇高》取代作者名。

㉕同注⑪,p.92.

㉖同注⑪,p.93.

㉗同注⑪,p.93-94.

㉘同注⑪,p.95.

㉙同注⑪,p.96-97.

㉚同注⑪,p.99-104.

㉛William Kinderman,Beethoven(Oxford:Oxford University Press,2009),p.56.

㉜Carl Dahlhaus,Ludwig van Beethoven:Approaches to his Music,trans.Mary Whittall(Oxford:Clearendon Press,1991),p.135-36.

㉝“ethos is generally employed to calm the storm aroused by pathos.”Sisman,“Pathos and the Pathétique:Rehtorical Stance in Beethoven's CMinor Sonata,Op.13,”p.86.

㉞Lockwood,The Music and the Life:Beethoven,p.131.

㉟Kinderman,Beethoven,p.57.

㊱对黑格尔“扬弃”概念的清楚分析可见于Bonds以Robert Zimmermann 为基础,对Eduard Hanslick的“矛盾”论点所做的分析。请参阅Mark Evan Bonds,“Aesthetic Amputation:Absolute Music and the Deleted Endings of Hanslick's Vom Musikalisch-Schönen,”from 19th-Century Music,vol.36,No.1.

㊲“The inner structure of the movements,their working out,instrumentation,the way they are linked together—everything works toward a single point.But it is especially the inner interrelation among the main themes which produces that unity that alone allows the listener to achieve one single mood.”Cited from E.T.A.Hoffmann,“Beethoven's Instrumental Music,”from E.T.A.Hoffmann's Musica;Writings:Kreisleriana,The Poet and the Composer,Music Criticism,ed.David Charlton,trans.Martyn Clarke(Cambridge:Cambridge University Press,1989),p.96-103.

㊳同注⑭,p.54-118.

㊴同注⑭,p.88.