19世纪西方关于中国音乐的理论著述

——以阿里嗣与李提摩太夫人的《中国音乐》为例

2021-07-27张源宁

张源宁

内容提要:在中西方音乐历史交流的进程中,提及西人对中国音乐文化的推崇,尤以18世纪时最为高涨。正因如此,大多学者对中国音乐西传的研究,也集中在18世纪,且以此作为中国音乐西传的基点。而业界对19世纪西方人所撰写的关于中国音乐论著的研究,着墨不多,以阿里嗣与李提摩太夫人所著《中国音乐》为代表。以下,笔者将基于这两部论著作整体概述,以小见大,旨在明晰彼时中国音乐于西方的发展状况,以期初步形成19世纪西方关于中国音乐观念上的“雏形”架构。

笔者搜集整理了19世纪西方所著有关中国音乐的书目及文章近五十余项,这是彼时西方社会关注中国音乐的一个视角。在这些文献中,以阿里嗣与李提摩太夫人的著述最为著名,所著《中国音乐》在业内颇受瞩目。笔者以为,阿里嗣与李提摩太夫人在“中国音乐”于西方的传播上,确实做出了比较大的贡献。在此,以阿里嗣与李提摩太夫人的《中国音乐》为例,来探讨19世纪西方关于中国音乐的理论认知。

一、《中国音乐》成书背景

凡是在西方世界从事中国音乐研究的人对于阿里嗣①(Jules A.Van Aalst,1858-1914)这个名字都会十分熟悉。因为,在1950年以前他是有关中国音乐主题被引用最多的一位著者。②而这里所称被引用最多的书目,就是1884年由海关总税务司署在上海出版的阿里嗣的《中国音乐》。③

阿里嗣于19世纪下半叶来华,供职于清廷政府,他本人颇通音律,能够演奏长笛、钢琴、双簧管等乐器;早在1875年,还夺得了根特音乐学院的音乐大奖。其上级长官,罗伯特·赫德(Robert Hart)同为音乐爱好者。此人在当时中国政府中的地位显赫,并乐于进行音乐投资,业界对所建中国第一支西洋管弦乐队——赫德乐队④的专题研究不在少数,且其对中国管弦乐队的发展意义非凡。赫德本人对阿里嗣的音乐才华倍感钦慕,认为其为“外人从事中国音乐深入研究的先驱之一”⑤;并在随后的工作中,大力支持阿里嗣关于中国音乐方面的研究,可谓是阿里嗣于音乐才华方面的伯乐。后又极力促成阿里嗣在1884年的希尔兹(London Health Exhibition)博览会上发表关于“中国音乐”的演讲。此事可从赫德与金登干(James Duncan Campbell,1833-1907)的通信中得知。金登干当时负责清政府在英参展的全面事宜,赫德在1884年1月13日与他的信中写道:“我们将会发表一篇关于中国教育的演讲,另一份就是阿里嗣的‘中国音乐’,你需要宣读前者,或许阿里嗣会以委员之一的身份去宣读他的文稿。如果我能安排一支管弦乐队过去更好(就在餐厅里奏乐,让伦敦人也来听听中国惯常的音乐)。”⑥据学者韩国鐄考证,赫德派6位乐工组成管弦乐队参加了此次展演,关于展演的内容可在彼时驻英大使曾纪泽的日记《出使英法俄》中找到相关记录⑦;也正是由于博览会上阿里嗣需做关于中国音乐的专题演讲,《中国音乐》这本书才得以撰写完成。⑧

业内所知李提摩太夫妇(Timothy Richaed)在华传教四十五年之久,李提摩太(1845-1919)本人在华致力于改变封建社会中中国女性地位低下的现状,且对汉学于西方的发展作出了巨大的贡献;翻译经典著作,对中国儒教、佛法心得颇深。而提起李提摩太夫人,原名玛丽·马丁(Mary Martin,1843-1903),我们主要关注其在音乐方面的建树。玛丽从小就受到良好的教育,天赋异禀,尤其有一副极好的嗓音。布里斯托联合长老教会 (The Bristo United Presbyterian Church)的托马斯·邓洛普(Thomas Dunlop,1855-1938)在推荐玛丽来中国时说道:“我对她的虔诚、谨慎、教导能力以及性格的稳重给予高度的评价,我相信她的本性、优雅与文化,这些罕见的品质,足以让她在基督教中做得很好。”⑨李提摩太夫妇在欧洲时,曾受过一定的音乐教育⑩,且对于西方“首调唱名体系”(即“主音嗖乏”法)推崇备至。来华后,对于“首调唱名体系”的译介花费了不少气力⑪,这无疑是西方乐理和理论知识在中国传播的早期实践;后对中国“礼乐”进行研究,发现其所用“工尺谱”与西方“首调唱名体系”颇为相似,遂取代“首调唱名法”在随后的学习与教学中使用。为方便赞美诗的传唱与教学,出版有教材性质的《小诗谱》(Tune-book in Chinese Notation,1883)。据学者研究称,该书收录有中国民间曲调十二首⑫、中国佛教音乐五首⑬。另一著作,则是出版于1899年的《中国音乐》(Paper on Chinese music),从该书扉页“Paper on Chinese Music,by Mrs.Timothy Richard,read before the China branch of the Royal Asiatic Society,Shanghai,November,1898”可知,这是李提摩太夫人提交给英国皇家协会亚洲分会的一份论文宣讲稿。

笔者在整理相关文献的过程中发现,该书早在1890年就被作为系列文章刊载发表于《教务杂志》(Chinese RecorderVol.21,pp.305-314,pp.339-347)中。笔者经过仔细比较发现,李提摩太夫人于1890年发表的关于“中国音乐”的系列文章与1899年出版的《中国音乐》著作,有两点不同值得关注。其一,文章与书稿的前言部分略有不同:一篇称该文是基于李提摩太长达十年之久关于“中国音乐”的四卷本研究著作之上形成的⑭(1890);另一篇称该书稿是根据李提摩太的手稿撰写完成的⑮(1899)。1890年文章中所称的“四卷本研究著作”到底为何,目前并无任何的研究结果。但据学者刘奇在翻阅李提摩太回忆录及相关资料时发现,李氏夫妇曾有计划出版十卷的手稿本,以介绍“世界音乐”⑯,不知李提摩太夫人在1890年文章前言中所提的4卷本是否与此有关。其二,1890年的系列文章与1899年的著作行文结构、文字上并无太大出入,但在1899年著作的末尾,作者依据前文所述音乐理论,更改原来的三个附录外,又增加了三个附录,以图例、谱例佐以简述展示。据此笔者推测,李提摩太夫人1899年出版的《中国音乐》,是在1890年发表的关于“中国音乐”系列文章的基础上加以扩充形成的书稿形式。

二、著作中的“中国音乐”

阿里嗣与李提摩太夫人的《中国音乐》,是19世纪为数不多的专门对音乐进行论述的著作,涉及历史背景、音乐起源、理论知识,甚至祭祀、舞蹈、时兴小调等各个方面,虽然其篇幅不能与法国耶稣会士钱德明(原名:若瑟·玛利·阿米奥⑰,Joseph Maric Amiot,1718-1793)所著的《中国古今音乐记》⑱相论比,但胜在语言精练、通俗易懂,是当时可获得的关于中国音乐较为系统、较为专业的书目。

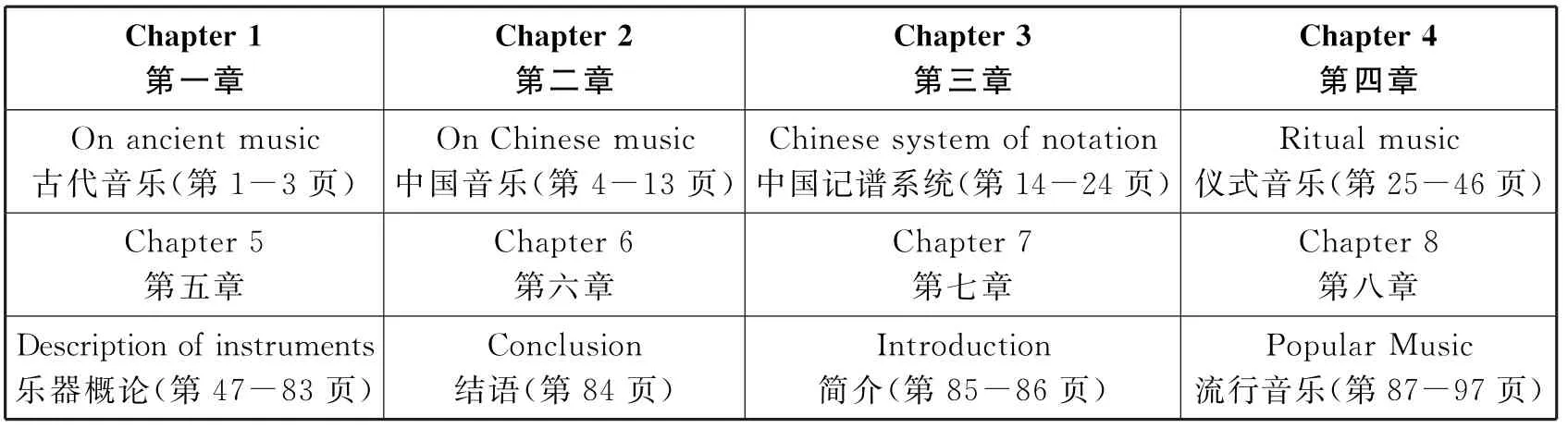

阿里嗣在撰写该书时,来华仅三年之久,可见其音乐才能卓著。该书篇幅不长,共97页,下设八章,以“一、二、三、四、五、八”章为主要内容,间或“六、七”章佐以作者关于中国音乐的评论与见解(表1)。书中还收录有3幅大型插图,分别展示了“仪典举行的大厅”⑲“石鼓所放置在的孔庙的二进门”⑳以及“中国的鼓楼”㉑。而据李提摩太夫人称,李提摩太本人一直致力于对中国音乐的研究,其文也是建立在李提摩太多年研究的基础之上。但她笔下的《中国音乐》更加精简,正文24页(加上封面、封底和附录,共计44页),附录是对正文内容的进一步解释说明(表2、表3);或可将此文视为李氏夫妇研究中国音乐的精髓所在,能够代表当时阶段他们的研究成果。

表1 阿里嗣《中国音乐》主要章节列表

表2 李提摩太夫人《中国音乐》主要章节列表

表3 李提摩太夫人《中国音乐》附录内容列表

通过章节内容可知,两者对于中国音乐的基础知识都有所覆盖,基本大同小异。以下,笔者想将就这两本著作,谈谈其特点。首先,对于古代音乐的论述,两者都提及了希腊音乐,将中国音乐与其进行对比。李提摩太夫人只写了一句话,称与古埃及、古希腊音乐相比,很遗憾,中国古代音乐都失传了。㉒而阿里嗣在第一章对其进行详述,通篇只一笔带过“伏羲造琴”和“孔子礼乐治国”的史实,而将重点放置于讲述音乐起源的共同之处。作者认为古希腊的三种音乐形式对中国音乐影响颇深,可理解为古文化间实则有共通之处,这无疑说明了音乐共同起源的信念。㉓但这两种音乐与西方音乐相比,还是稍显稚嫩;㉔这样未开化文明下的国家并不具备音乐系统;㉕还是西方复杂的音乐系统更为先进。㉖由此,可知,阿里嗣的立场并未完全脱离西方音乐的语境,甚至呈现出对中国音乐略带偏颇的态度。在谈论中国古代音乐的起源时,阿里嗣引用“伏羲制乐”的典故,但他认为音乐的出现并不是某个人的特定贡献,而是来源于人们对自然的崇拜。㉗而李提摩太夫人则认为“黄帝命伶伦作律”,指出了依据“凤凰”而产生的六阳律、六阴律的两种方式㉘。从中也可看出,李提摩太夫人所述借用的是中华古籍,史实论述更加严谨与客观。

其次,需要强调的是,这两本书都对中国古代典籍进行了大量的引用,且注解十分详细。李提摩太夫人表示此书中所有的关于中国音乐史实的叙述,皆是中国古代典籍与文献的一手资料,并无参考任一国外现有资源㉙,这就保证了该书的准确性及参考价值。再有,李提摩太本人对该书的撰写所提供的理论支持,文中称“该书的成稿有赖于李提摩太写下的英文纲要以及他早些年阅读积累的关于中国音乐的书籍资料”㉚。阿里嗣也在文中引用了相当多的中国古代文献典籍,将古文英译,以文字表述,而附以古文原文注释。如在介绍古代乐舞“韶”时,引用了“子在齐闻韶,三月不知肉味”㉛的典故;在讲述音因何而起时,借用《乐记》中“凡音之气由人心生也”㉜的言论;中国音乐律吕从何而来,乃是“黄帝命伶伦作律”㉝;而律制为何,依“三分损益”㉞之法而定;如此书中比比皆是。因此,此二人关于中国音乐的描述具备非常高的可信度与准确度,且文字并不晦涩难懂,叙述不冗长。如若19世纪西方人想要了解中国音乐,这两本书确实非常合适。

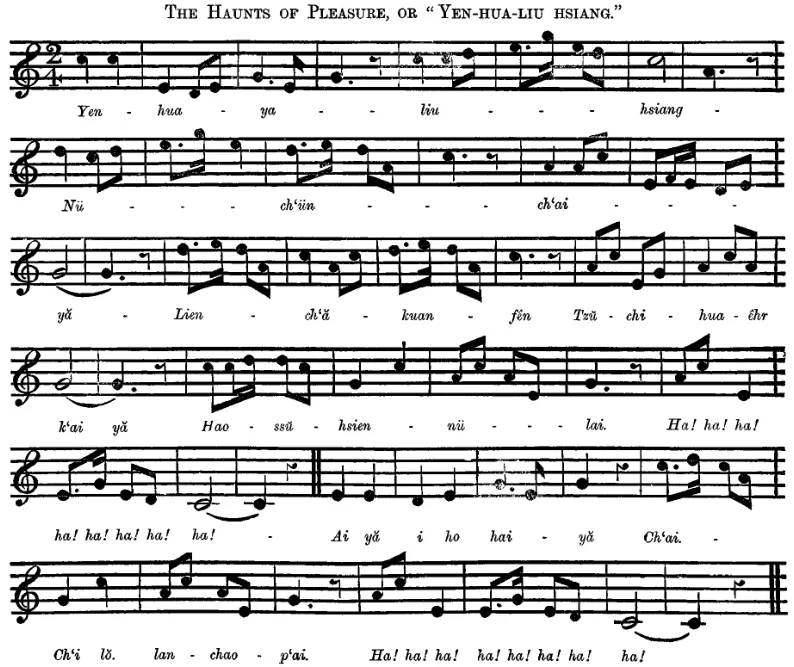

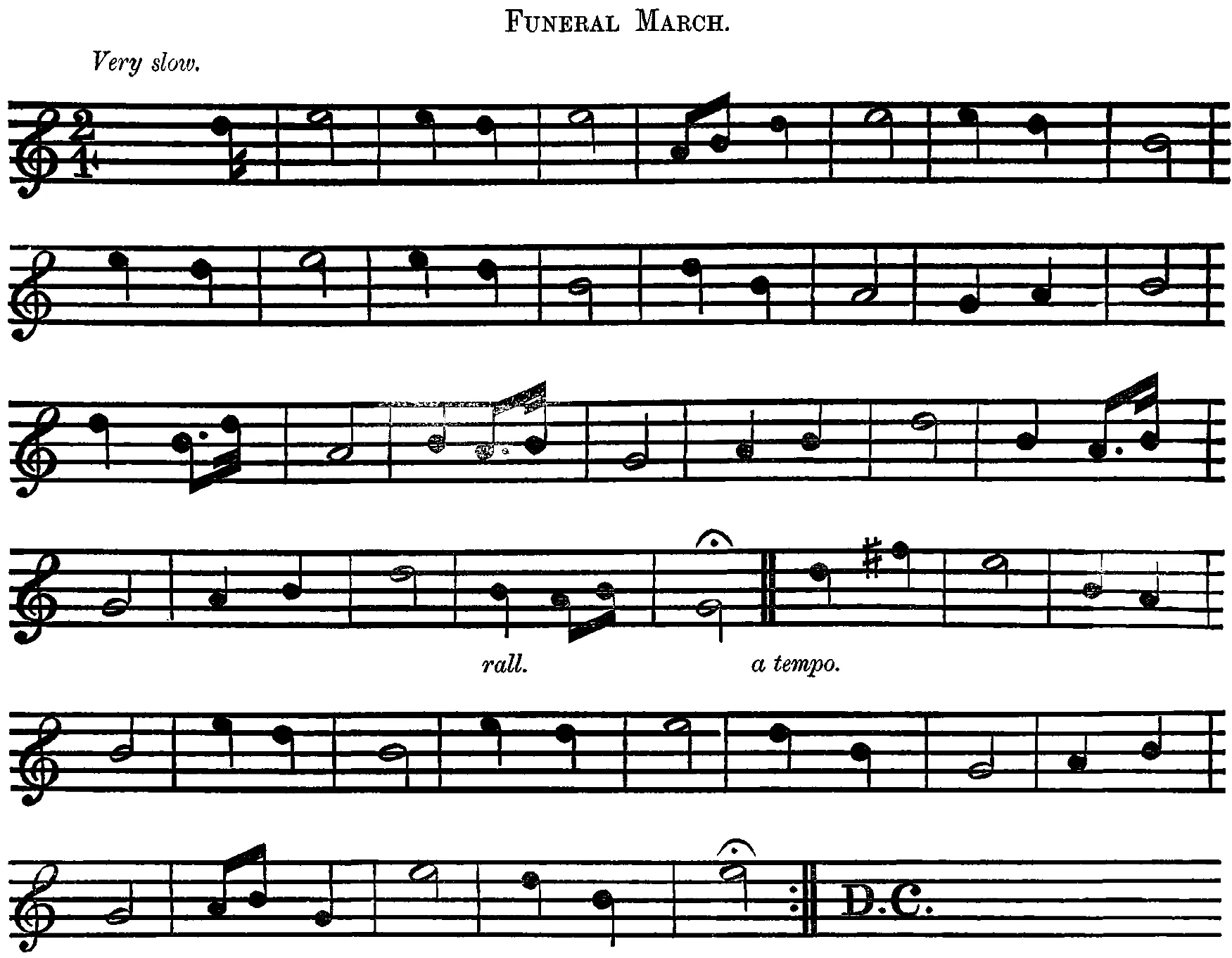

再有,无论是阿里嗣还是李提摩太夫人,对于将中国音乐转译为西方乐谱都下了很大的工夫:文中所有需用谱例记写处,都以五线谱加以转译。阿里嗣在介绍仪式音乐时,以祭孔音乐为例,分步详解其礼仪规范。㉟其所用乐谱与对照五线谱在文中列出,并且作者还将祭孔仪典的六个分仪式(迎神、初献、亚献、终献、撤馔、送神)中所用的全部乐文翻译成对照英文;且文中的最后一章——“流行音乐”中,用西洋乐谱转译了时兴小调6首:《王大娘》(Wang taniang or Madame Wang)、《烟花柳巷》(The haunts of pleasure,or“yen-hua-liu hsiang”)、《妈妈好明白》(Ma-ma hao mingpai)、《十二重楼》、葬礼仪式曲(Funeral march)、婚假仪式曲(Wedding march),并将这六首歌曲的乐谱与对照英文翻译皆在文中呈现(图1-1至图1-6)。李提摩太夫人在其附录D 中,以五线谱的形式记写了27首中国曲调,其中包括仪式音乐与时兴小调,笔者将所收录曲调以列表形式整理呈现如下(表4)。以英文附以中文,五线谱附以详解的形式,对于西方人学习、研究中国音乐来说更加清晰直观、简单明了。

表4 李提摩太夫人《中国音乐》中所收录的中国曲调

图1-1 《王大娘》

图1-2 《烟花柳巷》

图1-3 《妈妈好明白》

图1-4 《十二重楼》

图1-5 《葬礼仪式曲》

图1-6 《婚礼仪式曲》

最后,阿里嗣与李提摩太夫人在文中都运用了大量的图例,佐以文字说明,对中国音乐的理论知识更为形象地加以解释。阿里嗣在论述古代律制时,在文中以阴阳八卦的圆盘图形式将“十二律吕”分布呈示,并对每个律吕相生的规则也画图进行了说明;为更好地区别十二律吕与西方音乐中的十二个半音,阿里嗣也以列表的形式对其加以比较,并指出尽管根音与五音高度契合,但中国音阶中的其他音都较高,无法用西洋乐器直接演奏,这也就是为何对西人来说,中国音乐听起来不入耳的原因。之后按发展过程,顺次介绍了从律吕衍发而产生的中国古代记谱法。阿里嗣首先明确,虽然十二律吕在中国音乐中均存在,但地位却不太相同,殷朝前主要以五音为主——宫(Kung)、商(Shang)、角(Chiao)、徵(Chih)、羽(Yu);到了商朝时,在此基础上,增加了变宫(pien-kung)与变徵(pien-chih)两音;为明晰中国七声音阶在西方记谱法中的对应关系,作者也是借助了图表形式加以说明。李提摩太夫人在正文前,就插入了一幅乐器图,其中展示了13件中国的传统乐器;而书中的6个附录部分,全部以图示进行展示。除上文所述五线谱记谱的中国曲调外,还附有乐器以及舞蹈动作图示:附录E 中有几幅相应乐器图,对应正文部分“乐器”一章所述内容;而“舞蹈”一章则体现在附录F的舞者位置变化图中(图2)。

图2 李提摩太夫人《中国音乐》附录F

综上可知,阿里嗣与李提摩太夫妇有着扎实的音乐功底,对于中国音乐的理解也不是一知半解,所引用的古代文献典籍可证明其文的真实性与准确性。虽然篇幅短小,无法面面俱到地将中国音乐完全进行展现,但胜在语言精练,通俗易懂,文字与图例相结合,更加明了;为西方人对中国音乐进行初步的了解提供了理论基础与保障。

三、阿里嗣与李提摩太夫妇的中国音乐观

关于中国音乐理论著述在欧洲的出版刊行,确实给彼时西方人了解中国音乐提供了一些有效的“途径”,中国也不再仅仅是遥远国度的神秘景象了。但无论如何,西方人所著的关于中国音乐的著述大多带有一定的主观性色彩,容易将自身带入到西方音乐的语境中,这就导致了对中国音乐的评价褒贬不一的结果。纵观19世纪前,来华西人所遗留下的关于中国音乐的评价,还是以崇拜与猎奇心理㊱为主。在对中国社会、生活进行具体细致描述的同时,也会有关于他们在参加各种场合或节庆日时所见所闻的关于中国音乐的论述。随着越来越多西方人进驻中国,对于中国的憧憬与向往被现实所打破;也就是说,他们并不像最初游记中所写的那样对中国充满新鲜感了。若将阿里嗣与李提摩太夫妇相比,那么阿里嗣对于中国音乐的态度确实不太友好,甚至有些贬斥。他本人关于中国音乐的见解,集中体现在第六与第七章,即“结语”与“简介”中。“简介”可视作阿里嗣为《中国音乐》该书所作的序,他写作的宗旨就是尽可能准确地为西人提供关于中国音乐的知识,以及通过对比,展示其与西方音乐的相同与不同之处。㊲但实则并未像他所宣称的那样,尽量客观公正的给予中国音乐以评价。总体来说,阿里嗣对中国音乐还是持有偏颇态度,认为其无法与西方音乐相提并论。上文提到,在开篇将中国古代音乐与古希腊音乐进行对比时,认为中国音乐稍显稚嫩;中国是未开化文明下的国家,所以并不具备音乐系统,更别谈与西方复杂的音乐系统相比了。中国音乐毫无可听性,这是不争的事实,对于听惯了西方音乐的人来说,中国音乐就是喧嚣、吵闹以及枯乏无味的。㊳无独有偶,这并不是他一人对于中国音乐的想法,大部分西方人在描述中国音乐的文稿中,都会称其无聊、单调、枯燥、乏味,不为西方人所理解、所欣赏。㊴确实如此,韩国鐄先生在《西方人的中国音乐观》㊵一文中历数了19世纪乃至20世纪西方人对中国音乐的看法,其中有1842年第七版《大英百科全书》(又称《不列颠百科全书》)评价中国音乐的内容,认为中国音乐是未经过开化的:

中国音乐仍然保留在未开化的阶段,尽管有人自认能欣赏它。它既没有科学也没有系统;然而由于钱德明神父一项有关它的产生及形态的错误描述(后来他自己也承认一点也听不懂),罗西尔教士却引以为据下了个结论说中国音乐和希腊音乐一样,似乎是一个健全的体系所留下的遗迹……

在评价中国歌曲时,表示:

中国歌曲总是慢吞吞的、平淡乏味、由多半属于哀怨诉苦的性质,由吉他式弦乐器伴奏。唱的时候他们加了许多装饰,曲调又充满了不少半音和四分之一音,因而变得枯燥、缓慢、昏沉。

说起中国音阶时,又道:

他们的音阶有五个自然音,用五个他们的文字代表,另外还有两个半音;但是他们不用线也不用间来记谱。他们一面奏一面一行一行地用文字或记号写下,然而他们并不见得对于拍子、调性、表情这一类事情加以注意,完全靠苦练和模仿来学曲。他们的乐器是那么不健全、调性是那么不稳定、升升降降乱来一阵,所以反而有劳于钟和钹的乐器来指挥及定拍。他们总是奏,或者尽力企图奏齐奏,毫无对位及分部的乐念……他们有些乐器有时候在伴奏时能奏高八度。吹奏乐器一般都尖锐、粗糙、不调和。鼓、钟、钹和其他打击乐器则是吵闹刺耳。弦乐器微弱轻声……

还认为中国人的性格与音乐有关:

另外值得一提的是中国人的严肃态度和不善社交生活对他们的音乐发展不利,所以这种音乐连中等程度都无法预期到达。对这种稍有聚集、对舞蹈的娱乐不感兴趣的人,音乐的爱和美尚未能造访他们。

可以说,像《大英百科全书》这类的辞典专著,在学界乃是权威,不少学者引经据典皆出自于此。如若这种专著尚且对中国音乐如此轻视与不屑,何况其他。再有,1851年,法国作曲家柏辽兹被政府选派去担任万国博览会的乐器评鉴员,在随后撰写的《管弦乐之夜》一书中,有关于他在观看了中国音乐表演后记录下的感受:

至于谈到声乐和伴奏的配合,我不得不说这个中国人简直一点和声的念头都没有。那首歌(从任何一个观点都是可笑而令人作呕的)停止在主音上面,和我们最平常的乐曲一样,但却从头到尾没有脱离过一开始时那个调性和调式。伴奏由一成不变的一个活泼节奏在曼陀铃上弹出……总之那是一首由乱七八糟的乐器伴奏而成的歌。说到那个中国人的歌声,从来没有比这个还要奇异的东西打击过我的耳朵了;试想看那一连串鼻音、喉音、嚎叫、吓人的音乐,我不过其言地可以比之于一条狗睡了一大觉后,刚刚醒来时伸肢张爪所发出来的声音。

从以上柏辽兹所用的一连串形容词就能看出他对于中国音乐似乎已经达到无法忍受的地步了。柏辽兹作为专业作曲家,对中国音乐尚且只有如此评价,何况那些不精通音乐,只是在游历的过程中将其作为经历记写下的西方人了。但这种现象确也可以被理解,就像阿里嗣在文中所给出的,为何西方人觉得中国音乐不入耳的原因㊶:其一,中国音乐音阶中的音程是未经调和的,对西方人来说,显得尤为不协和;其二,乐器的构造并未像西洋乐器那样达到严格的精确度,造成了音高的不准确性;其三,旋律十分的单一,乐章间也少有变化;其四,中国旋律无大小调。其实从某一方面来说,阿里嗣也承认了中国音乐对于中国人、中华民族的不可替代性㊷,所以无论西方人如何认为,中国音乐确实是辉煌了几千年的中华传统文化的见证与实践。

相较而言,李提摩太夫人对中国音乐的态度就更加包容,更加客观公正,这得幸于多年来他们夫妇对于中国音乐的专题研究。李氏夫妇来华四十五年之久,而阿里嗣在撰写关于中国音乐的著作时,来华仅三年。这肯定就导致了各自对中国音乐理解的深度不同。李氏夫妇生活在中国社会、浸润在中华文化中时日良久,对中国音乐的理解肯定更为透彻、更为具体。在李提摩太夫人所撰《中国音乐》一文中,并无任何地方提到了关于中国音乐的个人评价,只说明了该文是基于李提摩太多年而来的研究而完成的,准确度、可信度强。但笔者翻阅了李提摩太的传记《留华四十五年》㊸,其中有一简短章节(3 页)谈及中国音乐,或可从此处窥见李氏夫妇对于中国音乐的观念。

李提摩太夫妇对于中国音乐的兴趣确实不是一时兴起,而是一直以来所坚持的也是准备去干的事。李氏夫妇有打算出版关于“世界音乐”㊹的十卷本手稿,但遗憾的是,只有一卷本出版了㊺,其他九卷仍停留在手稿阶段。试想如果该十卷本全部出版,这将对世界音乐文化发展产生巨大的推动力。上文所知,李提摩太夫妇对于西方“首调唱名法”十分推崇,认为其方便易懂,可以为大部分人所习得。在研究中国音乐的过程中,李提摩太发现工尺谱与其有相似之处,承认其比西方所认为产生于19世纪的记谱法要早很多年。㊻说明李提摩太能够正视中国音乐与西方相比更为先进的地方。且有一次,他在听了祭孔仪式中所演奏的音乐之后发现,虽然所用乐器种类繁多,但并无音准可言;在得知无人知晓如何调音时,他邀请负责人去他家,请夫人详细地讲解了如何调音等事宜。这无疑说明了,首先,李提摩太夫妇是了解中国音乐的,甚至对于被古人视为“正统”的祭祀、祭孔音乐也是熟知的;其次,李氏夫妇能力所能及地提供帮助,让仪式音乐可以更好、更完美地进行演奏,这种包容的态度十分难得,起码这是当时大部分来华西方人所欠缺的。

当然前文所述,19世纪对于中国音乐贬斥态度的西方人确实不在少数,但像李提摩太夫妇对中国音乐持有客观公平态度的西方游历者也还是有的。例如李太郭㊼(George Tradescant Lay,1800-1845)、苏慧廉㊽(William E.Soothill,1861-1935)等颇有名望的西方传教士,在各自的著作中皆表达了自己对于中国音乐欣赏的态度。实际上,整体来说,19世纪从某种程度上打破了西方人对中国“过度”欣赏的旧观念。这是一个从接受到批判的过程,与19世纪中国倾颓的社会局势是分不开的。19世纪战争频发,而原本意气风发的清王朝也在战争的荼毒中被推向了奄奄一息的边缘,不再像18世纪那样,被西方国家视为攫取物质与精神财富之地了。其国力的衰弱直接导致了中国形象的“翻转”,西方人对于中国的印象处于“恶化”的边缘。历史学家蒋廷黻曾说过:“19世纪的中西关系是特别的。在鸦片战争前,我们不肯给外国平等待遇;在以后,他们不肯给我们平等待遇。”㊾由此,反映在中国音乐上的态度才会呈现出“不平衡”的状态。尽管如此,笔者想要说的是,虽然在中西音乐文化交流的过程中,赞同或否认的声音都实属正常,但任何文化下的生存者,都应该保持“谦卑”的态度,尊敬他者,理解他国文化,方能实现国际交流大局势下的“文化互重”与“文化互信”。

结 语

本文以阿里嗣与李提摩太夫人的《中国音乐》为例,近距离详解了19世纪最为著名的两大著作中关于中国音乐的描写,且分析了各自对于中国音乐所持有的态度。虽然两本著作的篇幅比较短小,但却是容易理解、信息量全面的书籍,可将其视为了解中国音乐的入门读物;文中的语言也并不复杂,对较难理论的理解也十分到位,配以各种插图形式,不可谓是19世纪西方人获得中国音乐的一条有效途径。所以说阿里嗣的《中国音乐》实则对于19世纪末和20世纪初的西方读者来说仍然是有关中国音乐最详尽的、同时又最容易获得的一项资料。㊿而李提摩太夫人的《中国音乐》在论述时,也并未过多渲染西方音乐的立场,作为一本简介中国音乐概况的著作,对于西方想了解中国音乐的普通读者来说还是很实用的。[51]

(本文中涉及的李提摩太夫妇的文献参考了宫宏宇先生多种相应的研究成果,特别是其中有关的书名、人名、机构名以及时间和地点皆采用了宫宏宇先生的中译名称和考证的信息,在此表示衷心感谢。)

注释:

①阿里嗣,1858年10月14日生于比利时那慕尔,于1883年4月任职于北京税务司署的邮政系统,1885年8月1日考绩为A级四等助理。1896年2月擢升为北京副税务司兼临时稽查司;1897年3月加任临时署邮税司。1899年1月1日,调任邮政局的邮政司,1901年10月才调回税务局。在税务局工作期间,任职于三山、厦门、梧州三地,1914年2月28日辞职。1905年1月1日至10月31日,阿里嗣任Liege博览会中国委员会会员,由于他的努力,该博览会下设的中国馆取得了不斐的成绩。他被加授三品衔、二等第三级双龙勋章、Leopold骑士武士勋章(比利时)、Orange Nassau骑士勋章(荷兰)。阿里嗣先生是最早进行中国音乐研究的外国人之一,其研究成果1884年由税务司发表于《中国音乐》一书中。(笔者译)出自Han Kuo-Huang,“J.A.van Aalst and his Chinese music,”Asian music,Vol.19,No.2,East and Southeast Asia,1988,p.128

②“The name of J.A.van Aalst is known to everyone working on Chinese music in the Western world,for he is perhaps the most quoted author on that subject before the 1950s.”Han Kuo-Huang,“J.A.van Aalst and his Chinese music,”Asian music,Vol.19,No.2,East and Southeast Asia,1988,p.127

③J.A.Aalst,Chinese Music,Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,Shanghai,1884.笔者在整理相关资料的过程中,阅读到1884年“教务杂志”(The Chinese Recorder)发表有一篇有关阿里嗣《中国音乐》的引介(vol.15,1884,Notices of Recent Publications,pp.480-483),谈论的内容主要是从阿里嗣《中国音乐》中摘录而来。

④可参见的文章有韩国鐄:“韩国鐄音乐文集第1册”《中国近现代音乐史》中“赫德乐队研究”,乐韵出版社,1990;李云:《赫德爵士与中国音乐西传》,载《乐府新声》,2007年第3期;李云:《赫德与中西音乐文化交流史实初探》,载《海交史研究》,2007。

⑤李云:《赫德爵士与中国音乐西传》,载《乐府新声》,2007年第3期。

⑥“We shall also probably send you a good essay or lecture on Chinese education (which Hippisley will provide)and another on Chinese Music by van Aalst.You will have to read the former,and possible van Aalst may go as one of the Secretaries and read the latter—more especially if I can induce a Chinese string band(to make music in the Restaurant,and torture the London ear with the delights of Chinese daily life.)”Han Kuo-Huang,“J.A.van Aalst and his Chinese music,”Asian music,Vol.19,No.2,East and Southeast Asia,1988,p.129

⑦曾纪泽日记中所述博览会相关内容如下(日记中称“博览会”为“养生会”):“……与金登干、纽门等商议陈设中国器物之所。偕清臣、金登干至博物苑一观……”(第772 页)“……饭后,写养生会匾额,茶馆云“幔亭”,饭馆曰“紫气轩”,后楼曰“燕衎楼”……”(第722页)“……未初三刻,偕清臣赴养生会,照料诸务,与金登干等在中国饭馆中试尝肴核。申正席散,照料陈设诸事……”(第731 页)“……偕内人率璇女、钖儿赴养生会,照料陈设诸物……”(第731 页)“……试令乐工奏乐,为点正之。饭后,看小说,核公文二件。至智卿室谈极久”(第726 页)“……养生会乐工来学‘华祝歌’,为之正拍良久……”(第729页)“……戌初,养生会中国八角鼓半人来,听乐歌极久,亥正散……”(第726页)“……养身会中国乐工一人来谒,命之奏乐……”(第742页)“……听中国乐工奏乐……”(第746页)“……听八角鼓班奏乐……”(第747页)等。钟叔河主编:《曾纪泽出使英法俄国日记》,岳麓书社出版,1985。

⑧“For the Health Exhibition Hart sent him a lecturer on Chinese music.The book was probably published for that occasion in that very year.”Han Kuo-Huang,“J.A.van Aalst and his Chinese music,”Asian music,Vol.19,No.2,East and Southeast Asia,1988,p.129.

⑨“I hold in very high estimation her piety,her prudence,her aptness to teach,and steadiness of character,and I believe her to have by nature and grace,as well as culture,those rare qualities that make one capable of the highest things in Christian heroism.”Thin,James.Memorials of Bristo United Presbyterian Church.Edinburgh:Printed by Morrison and Gibb,1879,pp.66-67.

⑩李提摩太在《留华四十五年》中,在讲述自己于欧洲所受的教育时,有这样的表述:“...I also learned music in the Tonic Sol-Fa notation....”(p.30)在讲到自己的妻子时:“...She was also gifted in music,and always led in the musical part of religious services....”(p.153).Richard Timothy,Forty-Five Years in China,Frederick A.Stokes Company Publishers,1916.

⑪李提摩太在《留华四十五》年中有这样的表述:“Mrs Richard held a class on Wednesday evenings,teaching Sol-Fa to those of our friends who wished to learn to read music”.Richard Timothy,Forty-Five Years in China,Reminisceuces,New York,1916,p.152.

⑫作者称:“……还包括十二首‘中国曲调’,如《老六板》《华严海会》《败阵》《步步高》《尧民歌》《普天乐》等。”刘奇:《李提摩太夫妇与小诗谱》,载《音乐研究》,1988年第1期,第24页。

⑬第一首“佛号”(Buddist Chant),第四首“烟台”(chefoo),第五首“哈弗福特韦脱”(Haverfordwest)刘奇:《李提摩太夫妇与小诗谱》,第24-25页。

⑭“...it is because ten years ago my husband went into the study of the subject,putting the result of his research into Chinese in a Book on Music in general,in 4 vols.”Mrs Timothy Richard,“Chinese music,”The Chinese Recorder and Missionary Journal,Vol 21,1890,p.305.

⑮“...this was made possible by my husband handing over to me his rough notes in English,jotted down by him several years ago while reading Chinese books on music.” Mrs Timothy Richard,A Paper on Chinese music,American Presbyterian Mission Press,Shanghai,1898.

⑯据学者刘奇称,在李提摩太夫妇出版的《小诗谱》序中提到:“出于对音乐的共同爱好,李提摩太夫妇花了很多时间,准备写一部十卷本的、介绍‘世界各民族音乐特征’的专著。但最终九卷仍停留在手稿阶段,仅有一卷由李提摩太夫人编辑出版了,这就是《小诗谱》。”出自刘奇《李提摩太夫妇与小诗谱》,第23页。

⑰根据冯文慈先生《中外音乐交流史》(湖南教育出版社,1998)一书得知,阿米奥又名钱德明或王若瑟。

⑱原文为Memoires sure la Musique des Chinoisthat anciens que Modernes,该书收录于Meimoires concernant I'historie,les sciences,les arts,les moeurs.Les usages,etc,des Chinois:parles Missionnaires a pekin(Paris,Myon,Libraire,1776-1814),为该丛书第六册。

⑲The hall of Classics,where ceremonies are occasionally performed.J.A.Aalst,Chinese Music,Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,Shanghai,1884,p.6.

⑳Second gate of Confucius Temple,where the stone drums are placed.J.A.Aalst,Chinese Music,Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,Shanghai,1884,p.34.

㉑A Chinese Bell Tower,J.A.Aalst,Chinese Music,Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,Shanghai,1884,p.52.

㉒“...but,in common with the ancient music of those countries,that of China has been hopelessly lost.”J.A.Aalst,Chinese Music,Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,Shanghai,1884,p.5.

㉓“...and this consideration,taken in connexion with several astonishing similarities between all the ancient systems,will re-enforce the belief of music’s common origin.”J.A.Aalst,Chinese Music,Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,Shanghai,1884,p.3.

㉔“...and still their systems,if compared with ours,were only imperfect embryos.”J.A.Aalst,Chinese Music,Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,Shanghai,1884,p.1.

㉕“The uncivilised,idolatrous nations have scarcely any musical system.”J.A.Aalst,Chinese Music,Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,Shanghai,1884,p.2.

㉖“Our present complicated system of music is thus comparatively modern.” J.A.Aalst,Chinese Music,Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,Shanghai,1884,p.3.

㉗“...but the invention of music canscarcely be attributed to anybody.The revelation of it must have proceeded from man'sadmiration of Nature.”J.A.Aalst,Chinese Music,Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,Shanghai,1884,p.4.

㉘其一,雄凤凰所发出的音对应“C,D,E#F,#G,#A”;雌凤凰对应“#C,#D,F,G,A,B”;其二,雌凤凰应答雄凤凰发出的音,形成“C-#C,D-B,#D-♭B,E-A,F-♭A,F=#G”五对音组,且用于中国古代不同场合下的祈福仪式中——C-#C,祈天;D-B,祈地;#D-♭B,祈方位;E-A,祈山川;F-♭A,祈女性祖先;F-#G,祈男性祖先(笔者译)。Mrs Timothy Richard,Paper on Chinese music,1898,p.3.

㉙“The Following facts regarding Chinese music have all been gathered at first hand from Chinese authorities—no books on the subject by any foreigner having been consulted in the compiling of the paper.”Mrs Timothy Richard,Paper on Chinese music,1898,p.3.

㉚“This was made possible by my husband handing over to me his rough notes in English,jotted down by him several years ago while reading Chinese books on music.”Mrs Timothy Richard,Paper on Chinese music,1898,p.3.

㉛“...for three months,he did know the taste of meat.”J.A.Aalst,Chinese Music,Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,Shanghai,1884,p.12.

㉜“Music,says the Musical Recorder,proceeds from the heart of man....”J.A.Aalst,Chinese Music,Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,Shanghai,1884,p.13.

㉝“...It appears that there is a valley there called Chiehku,where bamboos of regular thickness grow.LING LUN cut the piece of bamboo which is between two knots,and the sound emitted by this tube he considered as the base,the pitch-key,the tonic.”(黄帝使伶伦自大夏之西昆仑之阴取竹之嶰谷生其窍厚均者断雨节间长三寸九分而吹之以为黄钟之宫。)J.A.Aalst,Chinese Music,Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,Shanghai,1884,p.15.

㉞“...On this principle a second tube was cut measuring exactly two-thirds of the length of the first tube,and the sound rendered was the perfect fifth,which in our Western music is also expressed by the ratio of 3 to 2”(三分损益上下相生)J.A.Aalst,Chinese Music,Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,Shanghai,1884,p.16.

㉟首先是皇帝进入孔庙大殿前的“导引”音乐以双笙、双笛、双箫、双云锣、双管、双鼓、双响板为伴奏。“导引”毕,众人皆就其位,乐器与表演者就于大殿的东、西方向,钟石乐器、笛与鼓放置于殿外,且有两组共36 名舞者一西一东预备,两名领舞站于队伍正前方,殿前插有两面龙旗。皇帝进入大殿后,仪典负责人击鼓,龙旗挥动,击柷三次后,乐队方开始演奏。整个仪典分为“迎神、初献、亚献、终献、撤馔、送神”等六个部分。J.A.Aalst,Chinese Music,Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,Shanghai,1884,pp.26-27.

㊱如16世纪,来华传教的葡萄牙人传教士加斯帕·达克鲁士(Gaspar da Cruz,c.1520-1570)认为中国乐器的演奏是极其和谐的,并且在书中的大部分描述中,他对于中国音乐的态度都是赞美的,例如在戏班唱戏时,他认为戏班的表演出色,惟妙惟肖(宫宏宇:《来华西人与中西音乐交流》,浙江大学出版社,2017,第6页);中国教士在祭祀仪式上用极美的声音唱歌(宫宏宇:《来华西人与中西音乐交流》,第6页)。每论及中国音乐,克鲁士的态度是十分自然的,且对中国音乐表示赏识,他不仅是第一位详细提到中国音乐的来华欧洲传教士,也是第一个有记录的(而且长时期唯一的)鉴赏中国音乐的欧洲人(宫宏宇:《来华西人与中西音乐交流》,第5页)。葡萄牙传教士曾德昭:“他们(指乐师—笔者注)被召去伺候宴乐、婚礼和孩子诞生……并熟悉他们的住宅,到时候则去演唱,从不失误”;他认为中国的乐器很悦耳,同时演奏,能构成一首悦耳的乐曲(宫宏宇《来华西人与中西音乐交流》,第19页)等。

㊲“...in the description I give here I will endeavour to point out the contrasts and similarity between Western and Chinese music....”J.A.Aalst,Chinese Music,Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,Shanghai,1884,Ⅲ.

㊳“It is incontestable that Chinese music compares unfavourably with European music.From our point of view it certainly appears monotonous,even noisy—disagreeable,if you please”.J.A.Aalst,Chinese Music,Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,Shanghai,1884,p.84.

㊴“If mentioned at all in their books,it is simply to remark that it is detestable,noisy,monotonous;that is hopelessly outrages our Western notions of music.”J.A.Aalst,Chinese Music,Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,Shanghai,1884,p.86.

㊵出自韩国鐄:《西方人的中国音乐观——一个东西音乐工作者的回顾》,载《自西徂东——中国音乐文集》,时报文化出版事业有限公司,1981。

㊶“The intervals of the Chinese scale not being tempered,some of the notes sound to foreign ears utterly false and discordant;The instruments not being constructed with the rigorous precision which characterises our European instruments,there is no exact justness of intonation,and the Chinese must content themselves with anàpeu près;the melodies being always in unison,always in the same key,always equally loud and unchangeable in movement,they cannot fail to appear wearisome and monotonous in comparison with our complicated melodies;Chinese melodies are never definitely major nor minor;they are constantly floating between the two,and the natural result is that they lack the vigour,the majesty,the sprightliness,the animation of our major mode;the plaintive sadness,the tender lamentations of our minor mode;and the charming effects resulting from the alternation of the two modes.”J.A.Aalst,Chinese Music,Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,Shanghai,1884,p.84.

㊷在文中,他有这样的表示,“音乐对他们来说是必需品……在仪式中会用到音乐;有乐队在走街串巷的演奏,他们的乐器种类繁多……通常以其优美的旋律而引人驻足”(笔者译)。J.A.Aalst,Chinese Music,Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,Shanghai,1884,p.84.

㊸Timothy Richard,Forty-five Years in China,Frederick A.Stokes Company Publishers,1916.

㊹原文为:National Anthems of Various Nations,Timothy Richard,Forty-five Years in China,Frederick A.Stokes Company Publishers,1916,p.182.

㊺学者刘奇认为此卷本就是《小诗谱》,出自刘奇:《李提摩太夫妇与小诗谱》,第23页。

㊻“It was when studying the musical part of this that I came across the Chinese Tonic Sol-fa system similar to that which Europeans had fondly imagined to be the latest product of the nineteenth century.It was fully known in China so long ago.”Timothy Richard,Forty-five Years

in China,Frederick A.Stokes Company Publishers,1916,p.182.

㊼详见李太郭《中国人写真》一书,专设“中国人的音乐”一章,其中不少言论能够说明其对中国音乐的赞誉。G.Tradescant Lay,“The Chinese as they are:their moral,social,and literary character;a new analysis of the language;with succinct views of their principal arts and sciences.”1841,London:Willian Ball&Co.,Paternoster Rwo.

㊽详见《中国音乐与我们在中国传教之关系》一文,“Chinese Music and its Relations to Our Native Service,”inThe Chinese Recorder and Missionary Journal,Vol.21(1890)。

㊾蒋廷黻:《中国近代史》,湖南人民出版社,1987,第17页(转引自毕明辉:《20世纪西方音乐中的“中国因素”》,第19页)。

㊿“In spite of its shortcomings,the book was,for most Western language readers,the most extensive and accessible source available in the late nineteenth and early twentieth centuries dealing with Chinese music.”Han Kuo-Huang,“J.A.van Aalst and his Chinese music,”Asian music,Vol.19,No.2,East and Southeast,p.127.

[51]陶亚兵:《中西音乐交流史稿》,中国大百科全书出版社,1994,第258页。