李提摩太夫人与中国音乐

2021-07-27宫宏宇

宫宏宇

内容提要:1876年来华、1903年在沪病逝的李提摩太夫人是中国现代音乐教育史和中西音乐交流史上一位重要的人物,她的名字,对于任何一位从事中国音乐研究的人来说都不会陌生。因为在20世纪上半叶以前,她是有关中国音乐主题被引用最多的西人著者之一。她有关中国音乐的一系列文章,以及她的《中国音乐》一书,直到20世纪50年代依然是欧美学界研究中国音乐者必读书目。但是,尽管自20世纪80年代起,国内外学者开始对李夫人在华的事工进行研究,但我们对她的了解实囿于其两篇代表作,对李氏其人、其在华事工尚缺乏整体、全面的认知。本文根据李提摩太夫人本人的书信、历年来发表的中英文文章和通讯、教会同行的回忆及其他档案文字资料,试图对李氏这位在中国基督教音乐本色化、中国现代音乐教育和中西音乐交流史上的重要人物的生平及其主要事迹作一尽可能全面的评述,旨在引起学界同仁对其在华的事工,特别是其在基督教音乐本色化以及绍介中国音乐所作出的贡献的重视。

提到李提摩太夫人(Mrs Timothy Richard,Née Mary Martin),大多数中国音乐学者对她的印象可能局限于一个对中国近代音乐教育和基督教音乐本色化做过突出贡献的清代来华传教士,因为她与她声名显赫的丈夫李提摩太(Timothy Richard)1883年就在太原编纂和刊印过中西合璧的音乐教科书《小诗谱》,1899年在上海还出版过至今还在不断再版的英文小册子《中国音乐》(Paper on Chinese Music)。对于任何在西方从事中国音乐研究的人来说,李提摩太夫人这个名字,也都不会陌生。因为在20世纪上半叶以前,她是有关中国音乐主题被引用最多的西人著者之一。与1884年海关总税务司署在上海出版的比利时人阿里嗣(Jules A.Van Aalst)的英文《中国音乐》一样,她有关中国音乐的一系列文章,特别是她的《中国音乐》一书,直到20世纪50年代还几乎一直是欧美学界研究中国音乐者必读书目。①尽管自20世纪80年代起,国内外学者开始对李提摩太夫人在华的事工进行研究,也取得了一些相对深入的研究成果。②但当今学界对她的了解实囿于以上提到的两篇代表作,对李氏其人、其事尚缺乏整体、全面的认知。③

本文根据李提摩太夫人本人的书信、历年来发表的中英文文章和通讯、教会同行的回忆及其他档案文字资料,试图对李氏这位在中国基督教音乐本色化、中国现代音乐教育和中西音乐交流史上的重要人物的生平及其主要事迹作一尽可能全面的评述,旨在引起学界同仁对其在华的事工,特别是其在基督教音乐本色化以及绍介中国音乐所作出的贡献的重视。

一、李提摩太夫人生平

李提摩太夫人原名为玛丽·马丁(Mary Martin),1843年出生在苏格兰首府爱丁堡一个“虔诚的模范家庭中”。父亲是爱丁堡市的一个城市传教士。天资聪颖并有动人歌喉的她14岁就被任命为她当时就学的一所师范学校的助理教师。22岁时,她到英国东北英格兰诺森伯兰郡的一个潮汐岛林迪斯法恩(Lindisfarne)当家庭教师,并在伯斯(Perth)的一所学校任教。27岁时,她在商船公司的附属学校工作,一直到1876年她向苏格兰长老会海外宣教部申请到海外传教为止。由于玛丽·马丁的传教士家庭背景、个人虔诚的本性、吃苦耐劳的品行以及她出色的工作经历,她到中国传教的申请很快就得到了批准。④差会对她唯一不放心的地方是她的身体情况,但是亦考虑到中国北方的气候或许对她有益,就允许她来华。事实证明,的确如此。在山东和山西的数年间,她不仅挺过了两次重病,还生了四个健康的女儿。⑤

1876年7月29日,玛丽·马丁与同教会的多伊格(Doig)小姐乘蒸汽船经大西洋到美国纽约,然后经日本横滨驶往中国。⑥经过两个半月的航行,于1876年10月19日抵达上海。在沪停留两日后,她们又转乘山东(Shantung)号船前往山东,最终于10月23日到达芝罘(今烟台)。在芝罘,玛丽·马丁开始学习中文,并在芝罘苏格兰长老教会传教士韦廉臣夫妇(Alexander Williamson,1829—1890)开办的女校任教。⑦但不久她就开始独自掌管一所学校,并在当地传道妇人的陪伴下到邻近的村落宣道。⑧

早期来华女传教士中,玛丽·马丁是比较有特殊性的。第一,她是19世纪后半叶来华传教士中极少数来自英国的单身女性之一。据教会的统计,1877年在中国的新教传教士一共有473人,但其中单身的女性仅有63位,而且其中三分之二来自美国。⑨第二,作为苏格兰长老会海外布道会特别派遣的“女传教士”,玛丽·马丁的主要职责是“尽可能地使更多中国的少女和妇女皈依耶稣”。她每年的工资是120 英镑,再加上25英镑的一次性置装费。⑩在这一点上,她们与随同丈夫来中国传教的众多的传教士夫人是不一样的,后者没有工资可领。第三,在来华之前,玛丽·马丁与1864年秋创办登州蒙养学堂的美国长老会传教士狄就烈(Julia Brown Mateer,1837—1898)一样,不仅已受过专业的教师训练,而且已有在多所学校教学的实际经验。⑪

身为苏格兰长老会宗传教士的玛丽·马丁与比她小两岁但比她早到中国的英国浸礼会传教士李提摩太(Timothy Richard,1845—1919)最初的相识应是在芝罘。但两人真正有紧密的来往应是在1876年山东、山西、河南、直隶发生了大规模的旱灾(即“丁戊奇荒”)之后。⑫当时的玛丽·马丁伤寒热刚刚脱离危险期,李提摩太写信祝贺她大病痊愈。从此两人有了进一步的接触。⑬在李提摩太的眼里,玛丽·马丁是“一位有才能且颇具教养的女士……极有音乐天赋,在与音乐有关的宗教仪式活动中她总是争先恐后”。1878年10月26日,在美国长老会郭显德(Hunter Corbett,1835-1920)牧师的主持下,他们在芝罘结婚。⑭由于玛丽·马丁没有按照合同在山东为苏格兰长老教会服务四年,他们婚后不久李提摩太就收到了该教会的一个账单,让他退赔玛丽来中国的旅费和置装费。⑮他们的蜜月也非同寻常,不是在花前月下度过,而是横跨遍地饥荒的华北来到他们在太原的新家。⑯他们在太原办的婚宴上邀请的也不是教会的外国同行,而是当地教区最穷的40位教友。⑰

图1 李提摩太夫妇与其两个女儿,约1880-1887⑱

二、李提摩太夫妇在山西

像在山东一样,玛丽·马丁婚后在山西继续以从事基督教会的教育和妇女工作为主,如在太原开办孤儿院、主持女子学堂等。同时,她还在太原创立天足会,极力主张割除缠足恶习,希望通过教育将中国女孩从苦难中拯救出来。此外,玛丽·马丁还配合李提摩太的传教策略,通过走访教友家庭,与女教友的社交来传播基督教义。⑲在这些宣教活动中,玛丽·马丁和李提摩太一样,充分利用到了她的音乐知识和技能,特别是“主音嗖乏”(Tonic Solfa)音乐教学法。⑳

玛丽·马丁通过在山东和山西各阶层妇女中间传教的实践中发现,唱圣诗是传播基督福音的一种极为有效的手段。如她在1886年发表在英国《音乐先驱报》上的一篇短文中总结到:

以我的经验,唱赞美诗有助于吸引中下阶层的女性。但在走访上流社会时,我们通常不用赞美诗;因为在这里,就像在印度一样,他们认为唱歌是社会底层和信誉可疑的标志。但当与我们关系亲密的上流社会的女士们来访时,在风琴的伴奏下唱赞美诗往往可以把一般的闲谈变成传播宗教的渠道。㉑

玛丽·马丁还意识到,唱赞美诗不仅可以激发中国人对基督教的兴趣,对保持并增强这种兴趣也极为有益。用她自己的话说:“当中国人对基督教义的兴趣一旦被唤起时,赞美诗和唱赞美诗对保持并深化这种兴趣极为有益。当地基督徒非常喜欢唱赞美歌,许多个晚上都是在唱赞美诗的时光中度过的。在宣教中心举行大型集会时,他们经常通宵达旦地唱圣歌。”㉒

中国人虽然喜欢唱赞美诗,但是他们在学唱西方赞美诗时,却遇到了一些困难。“当中国人自己做礼拜时,同样的曲调他们会唱得很糟糕,有时甚至让人听不出他们是在唱什么。”玛丽·马丁发现“中国的成年人很容易学会自己本土的歌调,原因是这些歌调中绝大部分都不包括半音。通过刻苦练习,他们也可以学会那些有半音的曲调。”㉓所以她决定效法李提摩太的先例,采用“主音嗖乏”教学法教中国成年人唱赞美诗。大约从1878年起,玛丽·马丁就开始在太原“每周三晚上开班教授那些有意学识谱的朋友‘主音嗖乏’记谱法”。㉔此外,玛丽·马丁还和英国内地会传教士阿格妮丝·兰卡斯特(Agnes Lancaster)一起“成功地”教授太原孩童“主音嗖乏”记谱法。㉕

需要指出的是,玛丽·马丁既不是最早,也不是唯一将“主音嗖乏”教学法引进中国的来华西人。1861年8月就到了香港,后来又转往北京、上海的英国圣公会传教士傅兰雅(John Fryer,1839-1928)就曾先后在香港、北京等地教授过中国学童“主音嗖乏”教学法。㉖李提摩太1876年夏和1877年春在山东青州府办孤儿院时也曾系统地教过“主音嗖乏”记谱法。㉗

值得一提的是,玛丽·马丁的音乐教学从一开始就注重中国人自己的音乐传统。与1860年就到上海的美国长老教会范约翰夫人(Mary Jane Farnham,?-1913)力求上海清心女塾学生掌握西洋大调及小调音阶的做法大相径庭,㉘李提摩太夫妇觉得与其强求山西的中国教徒改变他们的音乐习惯,不如尽可能地对中国本土固有的传统音乐体系加以利用。所以在玛丽·马丁的实际教学中,她尽可能地采用她所熟悉的中国各类民间曲调作为实例。

通过在山东和山西将近八年的音乐教学实践,玛丽·马丁对教授成年教徒唱西洋赞美诗时所遇到的困难深有体会,她观察到中国的儿童和西方的儿童一样,唱西方基督教赞美诗没有任何困难。但是中国的成年人就不一样了。除非有懂音乐的宣教士临场指导,或经过长期训练,中国的成年人一般是唱不好有半音(即四级fa和七级音ti)的歌调的。基于这一观察,她和李提摩太至迟从1880年代中期即开始记录中国曲调,并有意识地遴选只用五声音阶的西洋歌曲旋律,以便在教学中和教会举办的宣教活动中用。

李提摩太夫人不仅自己在教学中用中国音调,她还向在华各基督教会推荐李提摩太记录和她所选用的歌调。如1889年12月号的来华基督教士机关刊物《教务杂志》上就刊登了以下这六首“在山东和山西的基督教宣教工作中得到有效利用的音调”。这六首中国曲调,其中有佛曲(Buddhist Chant)两首(谱例1),祭孔调(Confucian Chant)一首(谱例2),中国旋律(Chinese Air)三首(谱例3)。用李提摩太夫人自己的话说:“中国人当然很喜欢这些曲调,因为这些曲调大多没有半音,所以他们(中国成年人)可以唱得很好。”㉙

谱例1 佛曲(Buddhist Chant)

谱例2 祭孔调(Confucian Chant)

谱例3 李提摩太夫妇推荐的中国乐调(Chinese Air)㉚

除了教授“主音嗖乏”法、采用中国曲调外,李提摩太夫妇还鼓励中国教徒在做礼拜时使用本土乐器,如笛子、鼓等。在一篇发表在1886年6月《音乐先驱报》(Musical Herald)上的关于山西教堂音乐的短文中,玛丽·马丁明确提到:“我们不教他们演奏外国乐器,而是鼓励他们演奏本土乐器,并在做礼拜时与风琴一起使用本土乐器。”㉛他们的这些圣乐本土化尝试对一些来华传教士有一定的影响,如英国循道会传教士、《李提摩太》一书的作者、后来出任山西大学西斋总教习和牛津大学汉学教授的苏慧廉(William E.Soothill,1861-1935)就深受他们的影响。苏慧廉1888年在宁波宣教会上所宣读的一篇题为《中国音乐与我们在中国传教之关系》的讲话中,特别提到如何利用中国音乐来达到传播福音的重要性及其具体做法。苏慧廉不但积极倡导传教士采用中国民间乐曲,他也提议在教堂祈祷仪礼中直接采用中国乐器。在他看来,中国本土乐器的使用将会使枯燥乏味的教会礼仪变得生动有趣,从而有利于基督教的传播。㉜

需要指出的是,1880年代活跃在山西的传教士不仅仅只有新教浸信宗的李提摩太夫妇,还有天主教士和英国内地会教士。但李提摩太夫妇的工作打破了天主教会和基督教新教之间的界限。如他们在太原天主教会办的孤儿院教学,并教授孤儿院的女童实际生活技能,如使用缝纫机等。李提摩太在回忆录中提到天主堂:“主教来访时,经常由一位名叫维(Wei)的意大利神父相伴,他是本地天主教堂的风琴师。我家里有一台风琴,当我的妻子演奏罗西尼的曲子时,维很高兴。”㉝

李提摩太夫妇与在太原的不同宗派的英国内地会教士的关系一度也非常好。玛丽·马丁经常带着科瑞克梅小姐(Miss Crickmay)、霍恩小姐(Miss Horne)和蓝卡斯特小姐(Agnes Lancaster)一起走访中国妇女。每星期三晚上在他们家举行祈祷仪式,祈祷之后大家社交互动。星期天也是在他们家做礼拜,之后所有的朋友们都会留下喝喝茶,晚上则是中文礼拜,唱圣歌。㉞

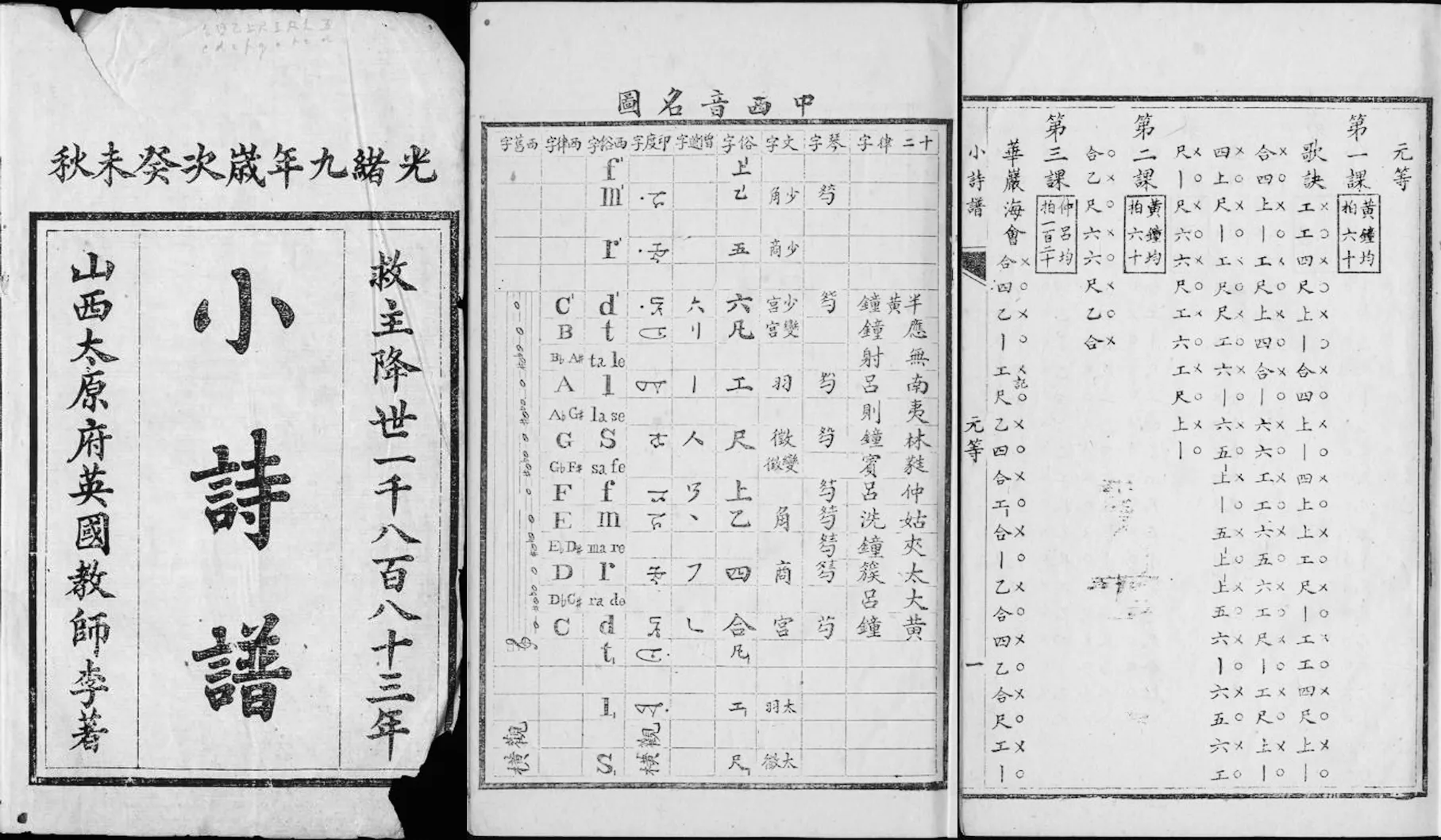

就音乐教育活动而言,玛丽·马丁在山西宣教期间所做的最有意义的一件事是音乐教科书的编纂和出版。㉟为了方便教授中国学生学唱基督教圣歌,李提摩太和其夫人1883年在太原编纂出版了一本用文言文撰写的“有课”(exercises)“有调”(tunes)的基本乐理和视唱教科书《小诗谱》(英文名为“Tune-Book in Chinese Notation”㊱,图2)。此教科书最大的特点是融合中西记谱法。《小诗谱》虽然采用的是经过融合了十二律字谱和“主音嗖乏”谱后的工尺谱,但其基本原理依据的还是当时在英国流行的“主音嗖乏”法。㊲用对《小诗谱》一书的“性质及内容”以及所用“体系”有过深入研究的学者刘奇的话说:“《小诗谱》是用作者创造的、一种独特的工尺谱体系编成的视唱教材。它既糅合了中国传统的工尺谱,又借鉴了近代西方的基本乐理,且将两者作了粗略的比较,这在近代中国音乐史上是有一定历史意义的。”㊳

图2 李提摩太夫人《小诗谱》初版书影㊴

李提摩太《小诗谱》之所以在“近代中国音乐史上是有一定历史意义的”,首先是因为它是继美国浸信会传教士罗尔悌(Edward C.Lord,1817-1987)《赞神乐章》(宁波,1856)㊵、美国长老会的传教士应思理(Elias B.Inslee,1822-1871)《圣山谐歌》(宁波,1858)㊶、美国长老会传教士范约翰(J.M.W.Farnham,1829-1917)《曲谱赞美诗》(上海,1868)㊷、英国长老会的苏格兰人传教士杜嘉德(Carstairs Douglas,1830-1877)《养心诗调》(福州,1868)、《乐理颇晣》(福州,1868)、《西国乐法》(福州,19世纪70年代初)㊸、美国北长老会传教士狄就烈(Julia B.Mateer,1837-1898)《西国乐法启蒙》(上海,1872年首版,1879年二版)之后,新教传教士编纂的又一有乐理解说、有音乐谱例的乐理教科书。㊹其次,《小诗谱》也代表了基督教传教士圣乐本色化成功的尝试。因为它所介绍的不仅是起源于英国、由新教传教士带往全球各地的“主音嗖乏”记谱法,更重要的是它创用的独特的中西合璧的工尺谱体系。正如刘奇所指出的:“长期以来,工尺谱一直在中国民间被用作记录音乐的工具。虽然,随着历史的发展,工尺谱自身也逐步完善,但民间靠口传心授弥补的记谱缺陷,始终未能在谱式上加以体现,如升降半音,工尺谱一般很难以精确记出;细致的节奏变化至多只能记个大概;另外像力度记号、表情记号等很少能细致记出。因此,学过柯温体系记谱法的李提摩太夫人,决定用此体系来‘弥补工尺谱的不足’,她在《小诗谱》中创用了一种独特的工尺谱体系,简言之‘图工尺之表,存sol-fa谱之体’”。㊺《小诗谱》第一部分“课”(即“考卷”部分)也都包含有“中国曲调”如《老六板》《华严海会》《败阵》《步步高》《尧民歌》《普天乐》等在民间流传甚广的曲牌,第二部分“调”有五首李提摩太记录的中国佛教歌调。㊻

在山西传教期间,李提摩太夫妇还在中国文人的帮助下开始研究中国古代乐书。玛丽·马丁和李提摩太相识时,后者已改变传教策略,更多的是通过培训本土中国教徒来在中国教徒中宣教。㊼李提摩太还效法早期耶稣会士利玛窦“亲儒”的做法,努力与中国上层社会搞好关系,希望通过传播西方的科学知识来达到“从上至下”宣教的目的。㊽正是由于李提摩太在山西与中国士大夫阶层的密切往来,他才在太原儒生的引导下接触到了中国古代音乐典籍,从而开启了李提摩太夫人通过中国古籍研究中国音乐的旅程。李提摩太在其自传中提到:

儒家学者告知我,他们的宗教在很大程度上是通过距今约一千年的宋朝的一本著名的著作《礼乐》(可以翻译为宗教仪式和音乐)来阐释的。就是在研读此书的音乐部分,我接触到了与欧洲人熟悉的“主音嗖乏”法类似的中国的首调唱法。欧洲人一直一厢情愿地以为“主音嗖乏”法是十九世纪新近发明的东西,殊不知此法在中国很多年前就早已广为人知。㊾

李提摩太这里提到的“中国的‘主音嗖乏’法”就是民间通用的工尺谱。李提摩太不但在中国古代礼乐书中发现了工尺谱,他还将书中有关中国音乐的记载详做笔记,用中文编辑成书。㊿这本书名为“《中西乐法撮要》”的乐书“分为三段,一曰乐理、一曰工尺谱、一曰圣诗谱”。[51]玛丽·马丁为此书提供谱例,并将西方谱例翻译成中国记谱法。她后来在《教务杂志》上发表的《中国音乐》(见下一节)一文,就是在李提摩太笔记和《中西乐法撮要》的基础上写成的。[52]可惜此书已不可寻。

李提摩太在其回忆录中提到,在山西时,“我妻子和我还着手编纂一套十卷本的介绍世界音乐的书,现在九卷还是手稿,但其中一卷已在山西出版并被人们使用几年了。这些书中包括各个国家国歌的旋律和歌词,展示不同种族的期望。为了表明黑人的理想,还插入了一下欢歌的旋律”。[53]

除了研读中国古代乐籍、撰写乐书外,李提摩夫人还为太原孔庙的乐器调音。李提摩太在其自传中提到:

1882年,新任山西巡抚的张之洞(此人后来成为赫赫有名的总督)在山西致力于复兴儒教,建了一所新的孔子庙,并为庙里配备了与孔子老家山东孔庙里一模一样的一整套乐器。孔庙的住持负责训练一些儒生们演奏这些乐器。一天,我去拜访他,同他聊了一下。谈天时他发现我对音乐略知一二。当我问到下一次他们演奏时我可不可以来听一下时,他说:“我们现在就可以演奏一下。”接着他立即召集了约三十名秀才开始演练。那可真是一场很遗憾的表演,尽管乐器很多、很新也很漂亮,但是负责训练学生演奏的人却对如何将乐器音调调准一无所知,结果奏出的是令人恐怖的、不谐和的噪音,而不是音乐。

我问住持为什么不把所有乐器的音调都调准。但调音对他来说实在是一门新的技艺,他说他希望弄懂这种新技艺。我邀请他到我家去,并告诉他说我的妻子精通音乐,她可以跟他解释。这样,我们帮忙为山西的儒教音乐打下了一个较好的根基。[54]

李提摩太夫妇还是较早收藏古琴的传教士之一。在山东时他们曾经拥有过一张1564年斫制的仲尼式益王琴,但1878年为了去山西赈灾,不得已将琴售出了。[55]

三、李提摩太夫妇在天津

1887年10月18日,李提摩太夫妇一家来到天津。1890年7月,李提摩太受李鸿章之邀,出任天津《时报》主笔。在天津的数年间,玛丽·马丁则应天津的美国美以美会的邀请,为他们培训他们教会的50名中国女福音传教士。[56]同时,她也继续从事如何利用中国音乐来推动基督教在华宣教事业的研究。值得指出的是,在天津期间,李提摩太夫人不仅在来华传教士中间介绍她圣教音乐本土化的理念和实践,同时她也开始在来华传教士所办的英文刊物上,如《教务杂志》(Chinese Recorder)上发表有关中国音乐,特别是与音乐和宣教有关的文章、读者来信和谱例。[57]同时也开始在海外英文刊物上,如《休闲时光》(Leisure Hour)等上发表论述中国音乐的文章。[58]

也正是在天津期间,玛丽·马丁应邀于1890年4月22日在天津西人文学辩论会上(The Literary Society,Tientsin)做了题为“中国音乐”(见图3)的专题演讲。

图3 李提摩太夫人《中国音乐》演讲稿(局部)[59]

《中国音乐》演讲稿篇幅不大,正文虽分为11个段落,但也仅有不到24页的篇幅,约7850字。分别为:I.中国音乐通史简论;II.中国记谱法;III.节拍记号;IV.数理比例;V.转调;VI.调式;VII.和声;VIII.歌集;IX.乐器与乐队;X.舞蹈;XI.应用与效果。

因为原文只是个讲演稿,所以正像李提摩太夫人事先说明的那样“不可能在一个小时的时间里全面阐述中国音乐”,只能是个挂一漏万式的提纲。值得注意的是,李提摩太夫人与一般的西人不同,她不采用西人有关中国音乐的著述,以只引用中国古代乐籍为荣。另外值得注意的是,她讲稿中的谱例大多数也是他们夫妇在山西记录下来的。1890年7月,此讲稿由《教务杂志》分两期连载。[60]

四、李提摩太夫妇在上海

1891年10月,李提摩太结束了在天津《时报》任主笔的工作,到上海接替韦廉臣为“同文书会”的督办(后改称总干事)。[61]李提摩太到上海就任后,即于1892年将“同文书会”改名为“广学会”。李提摩太主持广学会的长达25年时间里出版了《万国公报》等十几种报刊和二千种书籍和小册子。广学会在1891年到1915年这段时间是中国最大、最重要的新式出版社之一。[62]

和她的丈夫一样,玛丽·马丁在上海居住期间也从事基督教文献的出版事业,特别是翻译著述工作。除了以下将要讨论的有关中国音乐的著述外,她还出版有译著十卷本《教士列传》《犹太人救世志》《旧约记略》《新约记略》《耶稣基督宝训》《感颂篇》《弥赛亚》《张李相论》《基督耶稣宝训》等。

与她在山东、山西、北京和天津一样,玛丽·马丁在寓居上海期间仍积极参与女学活动,如协助妇女公会(Woman's Union Mission)开展办学活动。特别是1898年戊戌变法期间,她直接参与创办国人所办最早的女学堂——中国女学堂。

中国女学堂,亦称“经正女学”或“经正女塾”。创办者是近代中国著名企业家、慈善家,资产阶级维新人士经元善(1841-1903)。1898年5月31日,学堂正式开学。学堂招收8-15岁的良家少女入学,课程分为中文、西文两类。学生还学习体操、缝纫、刺绣、琴棋书画等,学堂教职员工全由女子担任。有丰富办学经验的李提摩太夫人被邀每月访问女校一次,督察学校情况。后来经元善因为上书抗议废止光绪帝,不得已避走澳门。行前他特意将女学堂托付于李提摩太夫人。[63]虽然我们没有确凿的证据来证明经正女学课程中的“琴学”课是来自玛丽·马丁的主张,但她从建学伊始即是该校的监学,每月视察一次直到她去世却是不争的史实。[64]

玛丽·马丁对基督教在华音乐教育的关心还体现在她在基督教全国会议上所提的建议。如1902年,在基督教教育协会第四次三年一度的会议上,她和时在南京汇文女子学堂任教、以翻译莎士比亚剧作和编辑《女铎》杂志闻名的美国传教士亮乐月(Laura M.White,1867-1937)“就音乐教学方面提出了一些有趣且切实可行的建议”。[65]

玛丽·马丁在上海的另一项活动是编辑刊物。此间她参与编辑并撰文的刊物有:《远东的妇女工作》(Woman's Work in the Far East)、《信使》(The Messenger)、《东亚》(East of Asia)。[66]她撰写的关于中国音乐的文章也发表在这些刊物上。[67]

此外,由于她历年来有关中国音乐的著述,她还应邀参加上海“皇家亚洲文会北中国支会”的学术活动。1898年11月16日晚,李提摩太夫人在上海圆明园路(今虎丘路)5 号皇家亚洲文会北华支会(The Royal Asiatic Society,Shanghai)做题为“中国音乐”的演讲。1899年1月4日,应上海文学与辩论学会的邀请,李提摩太夫人又一次宣讲此稿。同年,此演讲稿由上海美华出版社出版单行本(图4),1907年再版,之后又多次重印。[68]

图4 李提摩太夫人《中国音乐》1899年初版书影

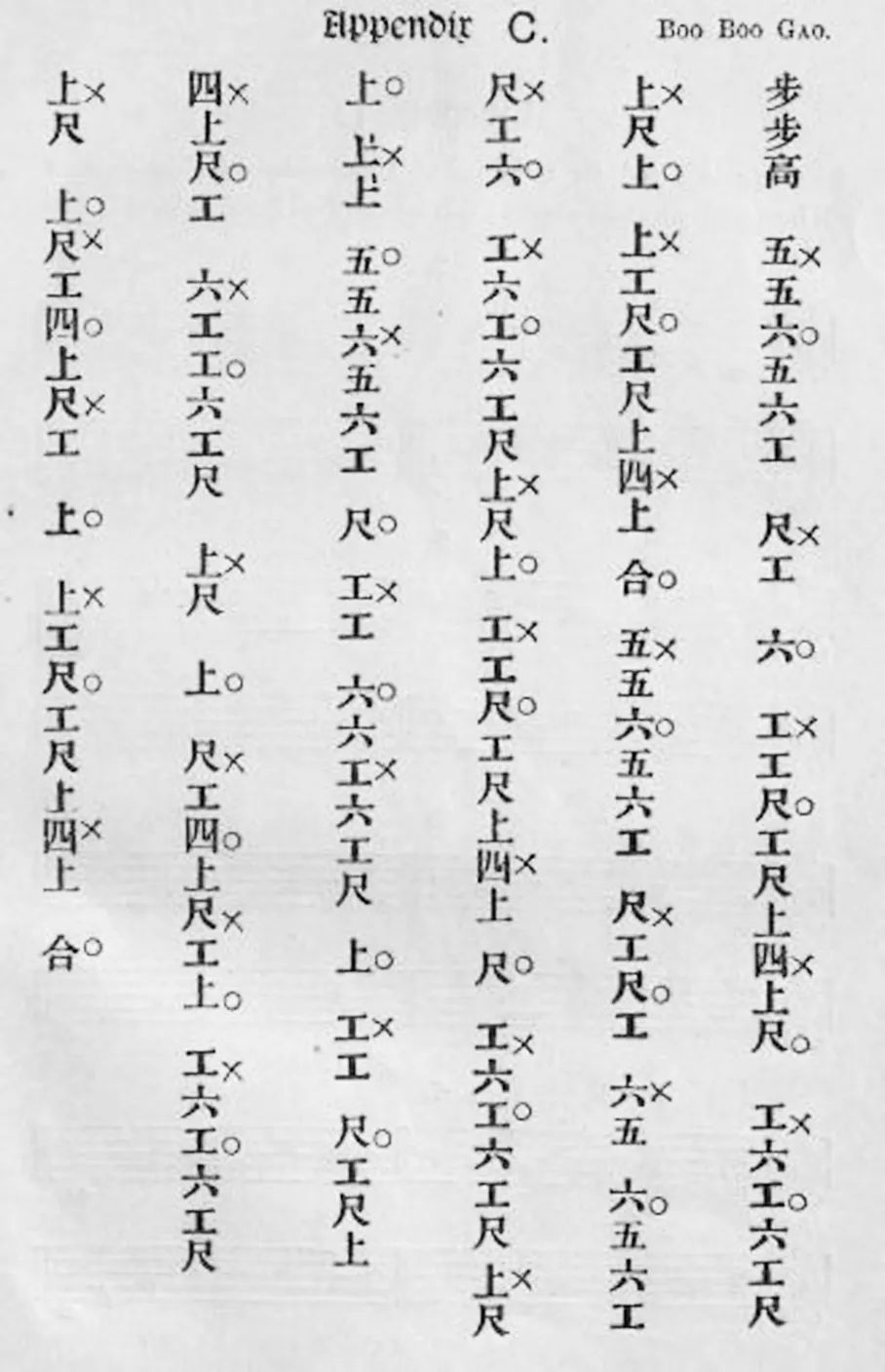

《中国音乐》一书篇幅不大,文字基本上是李提摩太夫人1890年4月22日在天津文学辩论会讲演稿的复印版。正文仍分为11章,但也仅有24 页的篇幅,约7850字。不同的是,《中国音乐》正文后除了更改原来的三个附录外,又增加了三个附录,分别为:A.中西音名图(Comparative Table,见图5);B.变调图(Chinese Modulator,见图6);C.乐节图例(工尺谱《步步高》)(见图7);D.用五线谱记谱的27 首中国曲调和音阶——其中包括《祭孔音乐》17 首、《佛曲》两首、通俗流行曲及其他曲调8首,其中有《八板》《步步高》《十朵花》《退阵》等(见图8),这些谱例在《小诗谱》和库寿龄夫人1895年编纂出版的《五声音阶曲谱》中都已用到过;E.乐器图例(箜篌、鼓、编磬、编钟);F.舞姿图(仪式舞姿图)。

图5

图6

图7

图8

1901年广学会出版了李提摩太夫妇《小诗谱》增补石印本(图9)。值得注意的是,此版本也充分反映出李提摩太夫妇基督教音乐本色化的理念。如在最后的“增调”(Appendix pp.27-30)部分,他们增补了20首“中国调”,其中10首是“祭孔调”,5首是“念调”(Confucian Chants),1 首是“短念调”(single chant)。此外,他们还加了一首民歌《十朵花》及两首未署名的“中国调”。这些中国歌调,特别是“祭孔调”和“念调”,都是经李提摩太夫妇记谱而留存下来的。[69]

图9 《小诗谱》1901年上海增补石印本书影

结语:李提摩太夫人之死

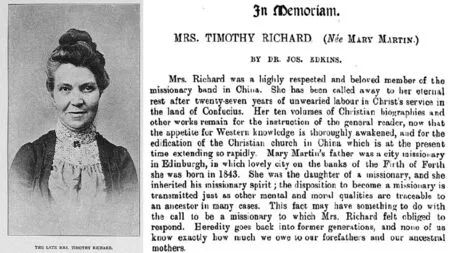

在到上海之前,李提摩太夫人已患有严重的口炎性腹泻。在上海,李提摩太请了当地技术最高明的医生给他妻子看病,本来症状已大为好转。但不幸的是,1903年3月,李提摩太夫人又染上恶疾,于同年7月10日在上海去世,年仅59 岁(见图10)。[70]从1876年10月19日抵达上海,到1903年7月10日在沪去世,玛丽·马丁在中国工作了近27年。

图10 《教务杂志》1903年9月号刊登的李氏遗像及月号艾约瑟(Joseph Edkins)的悼念文章(局部)

李提摩太夫人一案证明,在对待中西音乐互动这个问题上,一些基督教传教士所扮演的角色是具有双重性的。一方面他们是西方音乐的传播者,但同时他们也是中国本土音乐传统的吸收者。他们在充当老师的同时也扮演了学生的角色。在对待中国本土音乐文化这个问题上,李提摩太夫人在中国27年音乐活动的案例提醒我们,西方传教士并非是一个单一的整体。虽然随着19世纪下半叶以降中国国势的衰弱,中国音乐在西方人的眼中也日趋低落。但这并不表明所有来华西人对中国音乐都嗤之以鼻。事实上,在中西关系、雅俗关系、民族形式的运用等问题的认识上,来华西人并不是只有一种态度。同样是基督教传教士,来自不同时期、不同国家、不同教派的传教士间就存在着差别。甚至同一差会中的传教士,其意见也不会完全一致。与20世纪初中国的一些激进分子相比,清末一些来自西方的、企图用基督教改变中国文化的基督教教士,尤其是对中国音乐有过实际接触的传教士,反而更能平心静气地辩证地看待中国本土音乐文化。

注释:

①Curt Sachs,The Rise of Music in the Ancient World,East and West(New York:W.W.Norton,1943),p.119.

②刘奇:《李提摩太夫妇与〈小诗谱〉》,载《音乐研究》,1988年1期,第27页。Hong-yu Gong(宫宏宇),“Timothy and Mary Richard,Chinese Music,and the Adaptation of Tonic So-Fa Method in Qing China,”Journal of Music in China,7.2(2017),pp.201-216.

③苏格兰爱丁堡大学学者王安之(Andrew Kaiser)曾于2014年发表过专门讨论李提摩太夫人生平及事迹的会议论文(未公开发表),见Andrew Kaiser,“Deconstructing the Missionary Wife:Mary Martin Richard (1843—1903)”(2014)https://www.researchgate.net/publication/301221954_Deconstructing_the_ Missionary_ Wife_ Mary_Martin_Richard_1843-1903.Andrew Kaiser 2019年出版的专著Encountering China:The Evolution of Timothy Richard's Missionary Thought(Oregon:Pickwick Publishing,2019)也用了些篇幅讨论李提摩太夫人,但此书的主角是李提摩太,很少提及他第一任夫人玛丽·马丁的音乐活动。

④Jos.Edkins,“In Memoriam:Mrs.Timothy Richard(NéeMary Martin),”Chinese Recorder,34.8(1903),p.422.

⑤Andrew T.Kaiser,“Deconstructing the missionary wife:Mary Martin Richard (1843-1903),”unpublished conference paper (June 2014),p.3.

⑥B.Reeve,Timothy Richard:China Missionary,Statesman and Reformer(London:Partridge,1912),p.62.

⑦Chinese Recorder,7.10(1876),p.383.

⑧Jos.Edkins,“In Memoriam:Mrs.Timothy Richard(NéeMary Martin),”Chinese Recorder,34.8(1903),p.422.

⑨M.T.Yates,ed.Records of the General Conference of the Protestant Missionaries of China,held at Shanghai,May10-24,1877(Shanghai:Presbyterian Mission Press,1878),p.487.

⑩Hamilton M.McGill to Misses Martin and Doig,27 July 1876,United Presbyterian Church of Scotland Letter-books,MS 7655,nos.785-87,National Library of Scotland.Cited in Andrew T.Kaiser,“Deconstructing the Missionary Wife:Mary Martin Richard(1843-1903),”unpublished conference paper,June 2014,p.6.

⑪Edkins,“In Memoriam:Mrs.Timothy Richard(NéeMary Martin),”Chinese Recorder,34.8(1903),p.422.

⑫同⑥。

⑬同⑪,p.422。

⑭Chinese Recorder9(Nov 1878),p.476.

⑮Andrew T.Kaiser,“Deconstructing the Missionary Wife:Mary Martin Richard (1843-1903),”unpublished conference paper,June 2014,p.8.

⑯Reeve,Timothy Richard,p.62.

⑰Timothy Richard to his mother,12 February 1879,trans.Thomas Evans,29 March 1965,BMS Archives Box CH/4A.Cited in Andrew T.Kaiser,“Deconstructing the Missionary Wife:Mary Martin Richard(1843-1903),”unpublished conference paper,June 2014,p.9.

⑱照片来源:Yale University Divinity School.Day Missions Library。

⑲Mrs.Timothy Richard,“Introduction,”inTune Book in Chinese Notation2ndedition(Shanghai:Society for the Diffusion of Christian and General Knowledge,1901),p.1.

⑳“主音嗖乏”是19世纪下半叶传入中国的一种音乐教学法。关于此教学法的传入及其流传,笔者已有专文发表,此不赘述。见宫宏宇:《基督教传教士与西国乐法东渐——从傅兰雅的教学实践看“主音嗖乏”教学法在晚清的传播》,载《南京艺术学院学报(音乐与表演)》,2012年第3期,第1-8页。

㉑Mary Richard,“Shansi,China,”Musical Herald,No.7(June 1886),p.180.

㉒同㉑。

㉓同㉑。

㉔Timothy Richard,Forty-Five Years in China:Reminiscences(London:T.Fisher Unwin,1916),p.225.

㉕The Tonic Sol-fa Reporter,1882,p.225.

㉖Jane E.Southcott and Angela Hao-Chun Lee,“Missionaries and Tonic Sol-fa music pedagogy in 19th-century China,”National Journal of Music Education26.3(2008),pp.213-228.参见宫宏宇:《基督教传教士与西国乐法东渐——从傅兰雅的教学实践看“主音嗖乏”教学法在晚清的传播》,第1-8页。

㉗同㉔,p.110.参见刘奇:《李提摩太夫妇与〈小诗谱〉》,第22页。

㉘Mary J.Farnham,“Correspondence,”Chinese Recorder,37.4(1906),p.216.

㉙“Editorial Notes and Missionary News,”Chinese Recorder,20.12 (1889),pp.580-581.Mary Richard,“Airs Found on Pentatonic Scale,”Chinese Recorder,22.7 (1891),pp.313-314;“Pentatonic Tunes,”Chinese Recorder,22.8(1891),pp.384-385.

㉚谱例来源:Chinese Recorder 20.12 (1889),p.581。

㉛同㉑,p.180.

㉜William E.Soothill,“Chinese Music and Its Relation to Our Native Services,”Chinese Recorder,21(1890),pp.221-228&336-338.关于苏慧廉及其圣乐本土化之理论和实践,可参见宫宏宇:《传教士与中国音乐:以苏维廉为例》,载《黄钟》,2008年1期,第133-141页。

㉝同㉔,p.176.

㉞同㉞,p.152.

㉟李提摩太夫妇之前还编纂有包括“乐理”“工尺谱”和“圣诗谱”三部分的《中西乐法撮要》,但未公开印行。

㊱Chinese Recorder16.6(1885):232.

㊲关于约翰·格文(John Curwen)与“主音嗖乏”音乐教学法的兴起,见Watkins Shaw,“The Musical Teaching of John Curwen,”Proceedings of the Royal Musical Association,77.1(1950),pp.17-26.

㊳刘奇:《李提摩太夫妇与〈小诗谱〉》,第27页。

㊴图片来源:牛津大学饱蠹楼图书馆(http://serica.bodleian.ox.ac.uk)。

㊵罗尔悌1856年在杭州刊行的《赞神乐章》附有四声部五线谱。详见宫宏宇:《基督教传教士与宁波早期音乐教育》,载《星海音乐学院学报》,2016年1期,第45-46页。

㊶应思理1858年在杭州刊行的《圣山谐歌》是目前所见的新教最早的有乐谱而且有乐理说明的圣诗集。《圣山谐歌》共70页,其中有115首曲谱圣诗、5页“唱言缕晰”(即简单的乐理介绍)、1页“唱谱图”和2页“主音嗖乏”记谱法图例。详见宫宏宇:《基督教传教士与宁波早期音乐教育》,载《音乐探索》,2017年 第4 期,第16-17页。

㊷《曲谱赞美诗》是美国长老会传教士范约翰用上海土话编辑的有曲谱及简单乐理介绍的赞美诗集。该书共148页,其中包括“赞美诗序头”“赞美诗各类题目”“讲究声音”“唱谱图”“曲谱目录”及赞美诗156首。1868年由上海美华书馆刊行。详见宫宏宇:《牛津大学饱蠹楼图书馆所藏十九世纪中国音乐教材述略》,载《音乐探索》,2017年第4期,第46-50页。

㊸杜嘉德1868年刊行《养心诗调》、1870年刊行《乐理颇晣》、《西国乐法》(1870年代初,具体时间不详)。详见宫宏宇:《杜嘉德的乐理书系列与西洋乐理之东传》,载《音乐研究》,2009年,第1期,第31-32页。

㊹《西国乐法启蒙》(后改名《圣诗谱》再版)是狄就烈编纂的一部比较系统地介绍西洋乐理的著作。此书1872年版篇幅较大,分上、下二卷,将近250页,上卷有中文序7页,“凡例”2页,“声调名目指点”4页,“圣诗首句指点”5页,“失错”(纠错)2 页,“条理详解”45 页18 段,“演唱杂曲”(练习曲)43 页,101 首。下卷以“圣诗声调谱”为主,共106页,此外还有“讽刺歌”11页,17首。“词条索引”2页,“歌调索引”4页,英文序言4页。参见宫宏宇:《牛津大学饱蠹楼图书馆所藏十九世纪中国音乐教材述略》,第20-22页。

㊺刘奇:《李提摩太夫妇与〈小诗谱〉》,第27页。

㊻刘奇:《李提摩太夫妇与〈小诗谱〉》,第24-27页。

㊼“Statement of Facts.Being the Report of the Subcommittee on the Province of Shansi,”Timothy Richard to BMS Committee,4 March 1887,pp.9-10,BMS Archives Box CH/4.Cited in Andrew T.Kaiser,“Deconstructing the Missionary Wife:Mary Martin Richard(1843-1903),”unpublished conference paper,June 2014,p.11.

㊽李提摩太著,李宪堂、侯林莉译:《亲历晚清四十五年——李提摩太在华回忆录》,天津人民出版社,2005,第137-142页。

㊾同㉔,p.168.

㊿同㉔,p.168.

[51]李提摩太:《小诗谱序》《小诗谱》,上海广学会,1901年,第1页。

[52]Mrs.Timothy Richard,“Chinese Music,”The Chinese Recorder,21.7(1890),p.305.

[53]同㉔,p.168.

[54]同㉔,p.168.

[55]今虞琴社编:《今虞琴刊》(上海:今虞琴社,1937年),第280页。

[56]同㉔,pp.215-216.

[57]Mary Richard,“Airs Found on Pentatonic Scale,”Chinese Recorder,22.7 (1891),pp.313-314;“Pentatonic Tunes,”Chinese Re-corder,22.8(1891),pp.384-385.

[58]Mary Richard,“Chinese Music,”Leisure Hour(1897-1898),pp.91-94.

[59]图片来源:Chinese Recorder21.7(1890),pp.305-306。

[60]Mrs Timothy Richard,“Chinese Music,”Chinese Recorder,21.7(1890),pp.305-314;339-347.

[61]同㉔,pp.218-220.“同文书会”是西方来华传教士在中国设立的最大的出版机构,1887年11月1日在上海创立,创办人是英国长老会宣教士韦廉臣。但韦廉臣任督办不到三年,就因病于1890年8月去世。

[62]参见江文汉:《广学会是怎样一个机构》,载《文史资料选辑》第43辑,文史出版社,1980年,第1-60页。

[63]Jos.Edkins,“In Memoriam:Mrs Timothy Richard (Nee Mary Martin),”Chinese Recorder,34.9(1903),p.456.

[64]同㉔,p.261.Margaret Burton,The Education of Women in China(Fleming H.Revell Co.,1911),pp.108 - 110.Soothill,Timothy Richard of China,p.234.

[65]Chinese Recorder,33.8(1902),p.354.

[66]Jos.Edkins,“In Memoriam:Mrs Timothy Richard (Nee Mary Martin),”Chinese Recorder34.9(1903),p.456.

[67]Mary Richard,“Chinese Music,”East of Asia,Pt.IV,Vol.I(1902),pp.301-14.

[68]Paper on Chinese music by Mrs.Timothy Richard,read before the China branch of the Royal Asiatic Society,Shanghai,November,1898.Illustrated,vocally and instrumentally,by natives and foreigners(shanghai:American Presbyterian Press,1907).

[69]刘奇:《李提摩太夫妇与〈小诗谱〉》,第26页。

[70]Chinese Recorder34.8(1903),p.422.