边疆民族事务治理现代化与量化调查研究

2021-07-25周文张亮陈浩何明

周文 张亮 陈浩 何明

【摘 要】为适应边疆民族事务治理现代化的需要,云南大学西南边疆少数民族研究中心联合边疆民族地区高校组织实施中国边疆地区民族社会发展调查(CBSS)。本文从该调查开展的背景、问题意识与研究特色、调查执行过程和初步发现四个方面进行了介绍和分析。该调查将民族社会经济发展、民族交往交流交融、中华民族共同体意识作为核心议题,适应当前民族工作及相关研究的需求;基于严谨的抽样和数据收集方法,对整个边疆民族地区有代表性。文章的初步分析结果从边疆居民“不断发展的社会经济状况”“日益紧密的民族交往交流交融”“强烈的中华民族共同体认同意识”三个方面呈现了边疆地区民族社会发展状况,展示了该数据的分析潜力。

【关键词】治理现代化;社会调查;定量研究;CBSS

【作 者】周文,云南大学西南边疆少数民族研究中心博士后;张亮,云南大学民族学与社会学学院副教授、硕士生导师;陈浩,云南大学民族学与社会学学院讲师;何明,云南大学西南边疆少数民族研究中心主任,研究员、博士生导师。云南昆明,650091。

【中图分类号】D633 【文献标识码】A 【文章编号】1004-454X(2021)02-0001-0009

2013年以来,推进国家治理体系和治理能力现代化被确立为全面深化改革的总目标。2020年党的十九届四中全会以“推进国家治理体系和治理能力现代化”作为大会的鲜明主题,审议通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,国家治理体系和治理能力的现代化成为现代化的全新维度。面对当前国际国内复杂的民族形势,如何提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平,成为当前的重要任务。

在掌握充分信息的基础上展开科学的、精确的决策,是治理体系和治理能力现代化的前提基础。尽管民族志的视角和方法是掌握边疆地区独特的社会文化特质的重要途径,[1]但量化数据及其分析方法因其事实呈现的精确性、实证性、问题归因的精准性、严密性等特征,对国家治理能力现代化具有重要推动作用。特别是在大数据时代,数据作为基础性资源为治理能力的提升插上了翅膀。习近平同志在十九届中央政治局第二次集体学习时强调:要运用大数据提升国家治理现代化水平。要建立健全大数据辅助科学决策和社会治理的机制,推进政府管理和社会治理模式创新,实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。

因此,推动民族事务治理体系和治理能力的现代化,客观上要求将相关研究和决策建立在坚实的数据基础之上。然而,以民族为研究对象的民族学学科主要运用质的研究方法,其中包括田野调查和民族志书写的质性研究法,文献资料的收集整理、考订与解释的文献研究法,有关民族的特性、演变、趋势及其阶段性或领域性的议题的论说与理论建构的规范分析法等。这些方法与定量研究方法无论在认识论、方法论、思维方式还是在研究工具、实施过程、表述方式都存在着巨大的差异。系统接受学科研究方法训练并长期以之为工具进行研究的多数民族学学者自然而然形成质的研究的路径依赖,加之应用定量方法需要一定的数学基础的门槛,致使当前民族学的定量研究寥若晨星,相关的调查数据也非常匮乏。

为改变民族学调查数据缺乏的局面,为民族事务治理体系和治理能力的现代化提供数据支持,2019年由云南大学主持,中国边疆地区民族调查联盟(CBER)组织实施了中国边疆地区民族社会发展调查(China Border area Social development Survey,以下简称CBSS)。本文将从该调查开展的背景、问题意识与研究特色、实施过程以及初步发现四个方面对该数据进行介绍。

一、民族研究的问卷调查发展过程

将抽样调查与量化统计分析方法引入民族研究,二十世纪九十年代就在中国民族学界中得到了倡议,[2]但民族学问卷调查走过艰难的发展历程。2000年之前,民族研究中的问卷调查以小范围、特定区域的调查为主,表现为特定研究者基于个人的研究兴趣与学术取向,对特定地域、特定民族展开问卷调查。比较典型的有马戎和潘乃谷等人对内蒙古赤峰地区的问卷调查,从居住形式、语言使用、社会交往和族际通婚多个角度分析了蒙汉民族关系[3];包智明对内蒙古科尔沁居民的问卷调查,采用定量的方法分析蒙古族居民的生活与生产方式的变迁[4];梁茂春对大瑶山各民族关系的研究等[5]。这类调查往往结合田野调查而开展,而这种在从事田野调查的过程中结合问卷调查及定量分析方法也被认为适合当前的民族研究者。[6]但基于局部地区的案例研究即使采用了定量分析方法,其对全局的代表性仍无法满足,且作为民族事务治理的决策咨询的信息来源,必然不能局限个别案例或特定区域,多层面、多区域的对比分析需要更大覆盖范围的调查数据。

真正将大规模抽样调查付诸实践开始于二十一世纪初,主要包括两个针对西部居民的大规模問卷调查,其一为“西部省份社会与经济发展监测研究”,其二为“2010年中国西部社会经济变迁调查(CSSC)”。前者以西部11省(市、自治区)为抽样总体,采用“概率与规模成比例抽样”(PPS)方法,通过层层抽取,对西部11省(市、自治区)的128个市(地、州)的805个县(区、市)的2336个乡(镇、街道)的2707个村(居)委会的41222位被访者进行访问。[7]后者的样本覆盖西部12个省、自治区和直辖市,同样采用多阶段概率抽样,样本量达到10711户。[8]虽然上述两项调查并非民族议题的专题调查,但其调查内容成为学者研究边疆民族的消费支出、阶层分化、民族关系等议题的重要数据来源。[9][10][11]

进入新时代,边疆民族事务的治理亟需关于民族社会的综合性社会调查。2013年由中国社会科学院牵头,民族学与人类学研究所负责组织实施的“21世纪初中国少数民族地区经济社会发展综合调査”启动[12],该研究在田野调查和案例研究之外,同时采用了问卷调查方法。2013年至2016年在全国16个省、自治区的56个县、市组织进行的城乡居民家庭问卷调查,各年份的有效问卷数分别为6536、7341、4732和3204。[13][14]2018年,包智明依托教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国少数民族地区综合社会调查数据库建设关键问题研究”,在云南省少数民族地区根据人口规模采用概率比例抽样(PPS)方法进行抽样调查。2019年,该课题组将调查拓展到宁夏回族自治区,两次调查总样本规模为6542人,其中少数民族样本4065人,覆盖了16个主要少数民族,并以该调查数据为基础形成一批有影响力的研究成果。[15][16]

总结过往中国民族学在大规模抽样调查方面取得的成就,可以发现以下几个特点:首先,调查的议题与民族研究的联系日益紧密。逐步由区域性的综合调查聚焦于与边疆民族议题有关的边疆社会发展、国家认同等民族研究的核心议题。其次,调查专业队伍在锻炼中逐步形成。这些调查队伍很多都有早年承接其他大型调查项目的经历,并逐步将这些经验吸收,应用到自己的领域,最终形成了聚焦于民族研究的调查工作方案。最后,数据收集与科研产出的结合更加紧密,通过调查数据生产的高水平科研成果越来越多,这也反映出民族研究中具备定量研究能力的研究者越来越多。

当然,目前聚焦民族議题的大型抽样调查数据仍然太少,且大部分数据使用效率有待提高。边疆民族事务治理的决策咨询的数据来源,仍然摆脱不了主要依托人口普查、各类统计年鉴的局面。这些数据指标少、更新慢,且由于各种原因只公布汇总数据,这无疑会阻碍相关研究和决策的科学化与精准化。更为重要的是,民族学的核心概念操作化仍然没有取得共识,阻碍了问卷调查的发展。[17]例如,民族交往交流交融、铸牢中华民族共同体等议题就涉及到民族认同、国家认同、族际距离、族际信任、族际通婚与朋友网络等概念的操作化与量表设计,这些问题在过往的抽样调查中并没有很好地解决。

中国边疆地区民族调查联盟(CBER)由教育部人文社会科学重点研究基地云南大学西南边疆少数民族研究中心牵头发起,成立于2018年,联盟成员包括云南大学、广西民族大学、西藏大学、西藏民族大学、石河子大学、内蒙古师范大学、延边大学等多家单位的民族学与社会学研究团队。该联盟在成立之初就确定了多元方法开展调查研究的路径,CBSS正是该调查联盟经过一年多磨合之后的成果。该调查采用规范的抽样调查方法,以边疆民族地区18岁以上居民为调查对象开展调查。CBSS引入了民族社会经济发展、民族交往交流交融及铸牢中华民族共同体意识等诸多核心概念的操作化工具,不仅在调查区域方面和数据内容方面极大地满足了相关研究的需要,同时试图对民族社会发展、民族交往交流交融、铸牢中华民族共同体意识等研究中的若干理论议题加以回应。

二、问题意识与研究特色

CBSS聚焦边疆民族议题,研究议题围绕边疆民族地区社会经济发展、民族交往交流交融和中华民族认同与国家认同三个主要方面。其中民族地区社会经济发展包括居民家庭人口结构、工作与职业、收入与消费、土地与住房、迁移等议题;民族交往交流交融主要涉及族际通婚的现状及其态度、通用语与双语水平、族际朋友交往、族群意识、族际信任与社会距离等;国家认同主要涉及对政府的满意度、对各级组织的信任程度、公平感、中华民族共同体意识等内容。该调查希望从我国边疆居民的社会经济发展、边疆居民的民族交往交流交融的现状及中华民族共同体意识三个方面准确地揭示我国边疆民族地区社会经济发展状况,为边疆民族事务治理提供研究和决策咨询。

CBSS最大的特色,我们总结起来主要有两点:

首先,CBSS充分考虑了民族交往交流交融的层次性,从个人、地方和国家三个层面,多个指标探讨民族交往交流交融的现状。在个人层面上,我们设计有个人是否有族际通婚、是否有族际朋友交往、测量其公平感、对其他民族的信任、族群意识、中华民族共同体意识等;在地方层面,我们专门测量了当地在社会经济生活中占主导地位的民族与其他民族的关系、当地汉族与其他民族的关系、对当地政府的满意度、通过个人测量的汇总,也能得知地方层面的其他指标状况;在国家层面,我们能够分析整体的族际互动网络、民族在各方面的交往交流交融状况,从而整体上对中华民族共同体意识的状况进行评估。

其次,CBSS大量借鉴了其他学科探讨群体关系、个人态度的专业测量工具。包括家庭人口及其特征的测量、家庭收入与支出的量表、族际朋友交往的定名法测量、族群意识量表、社会距离量表、相对剥夺感量表、社会信任量表等。这些专业测量工具的使用,有助于相关概念测量的精准性,有利于不同学科研究成果的交流。

三、实施过程

(一)试调查

CBSS的问卷设计在中国边疆地区民族调查联盟成立之前就开始了。2015年研究团队设计了第一版本的以边疆民族议题为主的问卷,并在云南省25个边境县开展试调查,初步试验执行了抽样方案,并探索了相关概念操作化的效果。为加强对调查过程实施有效的监督,减少填答错误,研究团队于2017年请专业公司开发设计手机调查APP,并于当年暑期在新疆地区对在边疆地区采用手机APP开展调查的适用性进行了测试,并根据调查结果对问卷做了再次修改。

(二)抽样设计

为适应民族分布的特点,CBSS实施了随机抽样+自选补充的抽样方式。2019年6月中国边疆地区民族调查联盟(CBER)在延边大学开展第二次工作会议,对调查抽样方案进行了激烈的讨论。最后,调查执行团队一致认为,由于少数民族具有集中分布的特征,传统上通过每个省份随机抽取少数区县和村委会/居委会的做法容易遗漏集中居住的少数民族,特别是集中于特定区县的人口较少民族。因此,在采取随机抽样的基础上,CBSS还结合各省实际情况进行自选补充抽样。因此,在CBSS的样本中,有3/4的样本为随机抽样,另外1/4的样本是各省/自治区根据随机抽样的结果,结合本省/自治区民族分布状况进行自选补充。

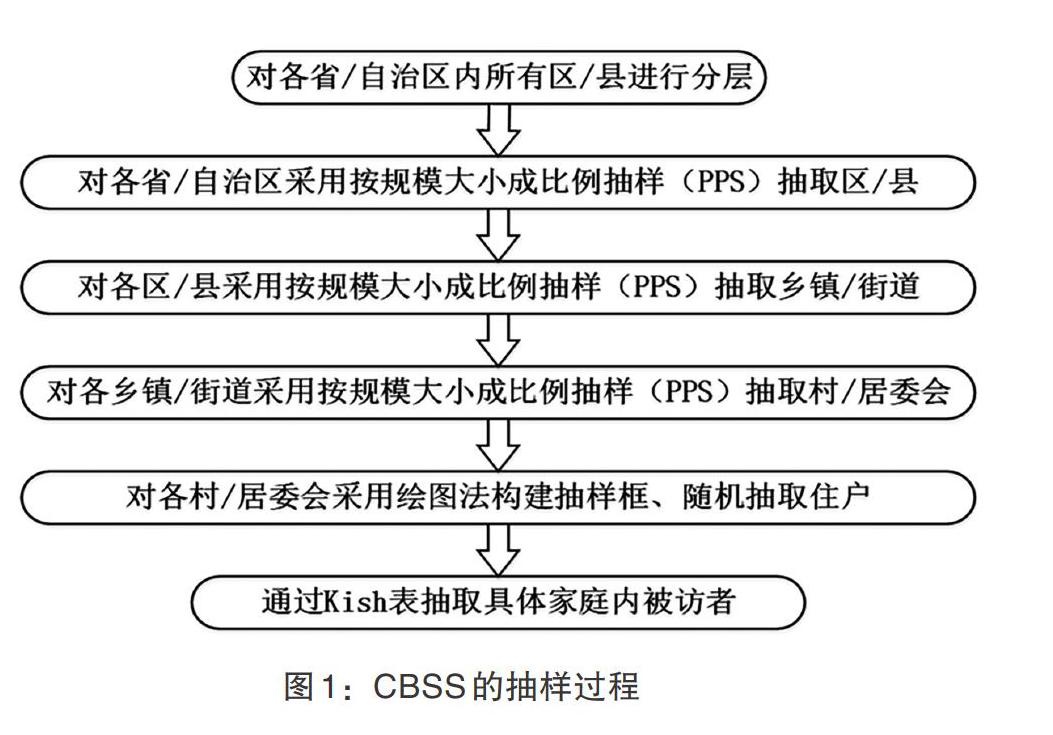

随机抽样的具体操作过程如图1所示。首先,为了增加调查对少数民族议题的代表性,调查执行团队将7个边疆省(自治区)所有区县中少数民族比例大于等于25%的县(区)定义为抽样的总体(黑龙江和吉林由于少数民族比例较低,该阈值调整为10%),总共得到308个县(区)构成了初级抽样单位。其次,为了增加调查对陆地边境的代表性,调查执行团队将308个县(区)分为边境区县与非边境区县两层,分层进行抽取。通过多阶段按人口规模成比例抽样,最后抽选21个区县,84个村/居委会。

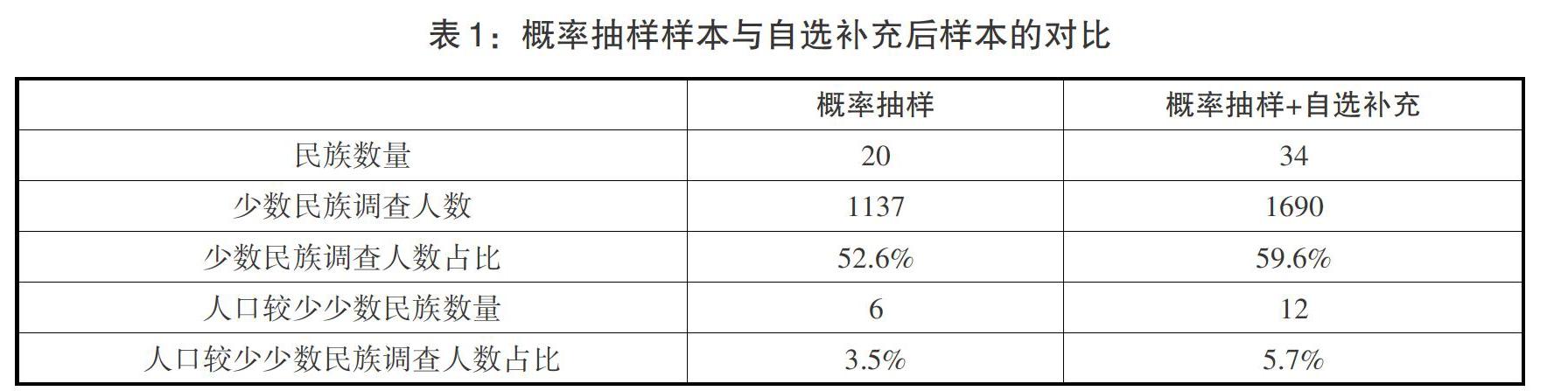

各省自选的27个村/居委会是在随机抽样的区县完成后进行的。各省(自治区)的合作单位根据各省少数民族分布状况,自选4个村/居委会进行补充(内蒙古由于执行原因只完成3个)。表1是随机抽样样本与自选补充后的样本对比情况,可以看到增加了自选补充之后,少数民族数量更多、少数民族所占比例更高、人口较少少数民族的数量更多,调查人数所占比例更大。因此,调查执行团队认为,作为一个以铸牢中华民族共同体意识为核心问题意识的调查,调查执行团队通过自选村/居委会对调查的代表性做了很好的补充。

村/居委会中的家庭户抽样参考了中国综合社会调查(CGSS)、中国家庭追踪调查(CFPS)和中国劳动力动态调查(CLDS)等国内大型社会调查的做法,采用绘图法制作抽样框并采用随机抽样方法进行。该方法通过访问员将村/居委会所有住宅绘制,并将所有住户按照规则排列形成抽样框,有效地克服了人口大规模流动和迁移带来的抽样框变动。每个村/居委会随机抽选25个地址作为初次发放样本。访问员的调查APP提前获得分发的地址,并找到相应的地址开展访问。家庭内的被访者抽样采用了kish表抽样方法。

(三)队伍组建与入户调查

少数民族地区调查最大的难题有两个,一个是较难进入调查现场,另一个是语言沟通问题。为解决这些问题,CBSS依托了中国边疆地区民族学调查联盟组建调查合作网络。云南大学为调查联盟成员提供资金和技术支持,而联盟成员单位各自组建调查队伍,同时要解决抽样及调查过程中与当地政府的沟通协调工作。CBSS各执行单位在选择访问员时,多数选择了来自被抽选调查点的访问员,有效解决了语言沟通难题。另外,部分地区还聘请专业的翻译人员随同访问。

为了解决各自组建的调查队伍的技术不统一的问题,云南大学的研究团队以督导的形式分赴各地,为合作单位提供培训,内容包括绘图抽样方法、问卷APP操作方法、问卷内容解读、访问技术等。而调查过程的质量监督主要通过对实时传回的问卷数据进行核查来完成。调查执行团队在后台对前一天上传的数据质量进行检查,并将检查意见即时反馈给访问员和当地带队老师,及时更正调查过程中的错误。

整个入户调查过程由7月开始,由于各地暑期开始的时间稍有差异,整个调查持续到11月份结束,在此期间每天的访问量统计如图2所示。

四、初步发现

本文接下来从边疆民族社会经济发展、民族交往交流交融及中华民族共同体三个方面介绍CBSS数据的初步发现,由于篇幅限制,仅举部分例子加以说明。研究团队相信,借助这些知识将有助于更全面地了解边疆民族地区的社会发展的状况,依据此数据开展进一步研究,将为边疆民族事务治理现代化提供更科学、更精确的数据支持。

(一)边疆居民不断发展的社会经济状况

利用CBSS数据,本文从家庭耐用消费品拥有量、个人教育水平和主观社会地位三个角度评价边疆居民的社会经济发展现状。首先,在家庭收入难以计算或因脱贫攻坚等政策因素导致被访者倾向于隐瞒真实收入状况的情况下,家庭耐用消费品是评估家庭经济状况的重要指标。从表2可见,边疆居民家庭的电视、电冰箱、手机、洗衣机的拥有率非常高,接近和超过90%的居民家庭拥有以上电器,且城乡差异、少数民族与汉族之间的差异均比较小。这说明了边疆地区居民家庭生活水平相对于过去的封闭落后状况得到了根本的改善。

另外,接近1/3的家庭拥有电脑,但存在较大的民族差异和城乡差异。少数民族家庭、农村家庭相对于汉族家庭和城市家庭來说,拥有电脑的比例分别低13%和34%。巨大的城乡差异说明了,农村地区是边疆地区数字化和信息化建设的重点建设区域。边疆居民中36%的家庭拥有轿车、面包车或卡车,少数民族家庭的拥有率甚至高于汉族家庭,但同样存在较大的城乡差异。

其次,边疆居民的教育水平取得了长足进步。图3展示了由CBSS分析得到的各年龄组平均受教育年限,从整体上看,越是年轻的年龄组,受教育年限越高,其中18~25岁年龄组,平均受教育年限为11.65年,这说明该年龄组大部分人受教育水平为高中/职高/技校以上。事实上,按照学历水平来看,该年龄组只有30%的居民受教育水平在初中及以下。另外,从图中可见,越低的年龄组,平均教育年限的民族差异和城乡差异越小。这说明边疆民族地区的农村居民和少数民族居民的受教育水平得到了迅速提高。

最后,从主观社会地位的评价来看,绝大部分居民在过去5年体验到了社会地位的上升,并预期接下来的5年自身的社会地位将取得进一步提升。我们采用主观社会地位自评的方法,让被访者评估5年前、当前及5年后个人社会经济水平在当地所处的层次。其中1至5分分别为底层、中下层、中层、中上层和上层,由此可算出5年前、现在和5年后的主观社会地位得分分别为2.4分、2.7分和3.2分。其中认为自己的社会地位在当地处于中层及以上的比例分别为5年前的50%增长到现在的61%,5年后为82%。可见伴随着我国经济的发展及西部大开发战略的实施,边疆居民的日子也在逐步地改善。具体从表3来看,超过94%的居民现在的社会经济地位持平或高于5年前的社会经济地位,且有32.24%的居民认为自身社会经济地位高于5年前。同样,认为5年之后的自身的社会经济地位将超过现在的居民所占比例达到44.41%。这些结果均说明了大部分边疆居民感受到了自身社会经济条件的改善。

更多的少数民族居民和农村居民感受到了社会经济地位的上升。相对于5年前来说,少数民族居民认为现在的社会经济地位自评上升的比例为41.01%,而汉族的比例为19.3%。同样,少数民族认为自身的社会经济地位5年后将会上升的比例为54.85%,而汉族为29.10%。与此类似,我们可以看到农村居民相对于城市居民来说更多感受到了社会经济地位的上升。这一结果说明,少数民族和农村居民在这些年的经济发展的过程中感受到了更多的收益。

(二)日益紧密的民族交流交往交融

族际通婚与族际朋友交往是研究民族关系的重要指标,也是各民族交往交流交融的重要体现。CBSS通过询问被访者的民族身份、是否结婚、结婚年份及配偶的民族身份等信息而获得边疆地区族际通婚及其历年的变化情况。从整体上来看,当前边疆居民族际通婚的比例为12.8%,但从结婚年份来看,近几年结婚的居民族际婚的比例迅速提高。从图4可见,2000年之后,族际通婚的比例迅速上升,其中2016~2019年结婚的边疆居民中,族际婚的比例占到29.3%。

CBSS同样采用了网络数据采集中常用的“定名法”对被访者的朋友网络及朋友信息进行收集。由本人的民族身份与朋友的民族身份,从而探讨族际朋友网络的现状。我们研究初步发现,我国28%的边疆居民具有族际朋友交往,且越是年轻的群体,族际朋友交往越多,其中18~25岁群体中,族际朋友的比例达到34%。在控制族际接触机会的影响后,我们发现,我国边疆地区形成了以汉族为中心的紧密的族际朋友交往网络(见图5),充分体现了中华民族多元一体的特点。

(三)强烈的中华民族共同体意识

CBSS以三个问题作为测量被调查者国家意识的核心变量,这三个问题为“作为一个中国人,您多大程度上感到骄傲?”“我非常认同自己是一个中国人”“作为一个中国人对我很重要”,其中后两个问题询问被访者对这两种描述与其的状况的相符程度。我们采用主成分因子分析方法得到每个人的中华民族共同体意识得分,将得分与得分的最小值之差除以得分的取值范围,我们将得分转换为百分制得分。分析发现,65%的边疆居民中华民族共同体意识得分为100分,95%的边疆居民的得分为75分以上,这说明我国绝大多数边疆居民的中华民族共同体认同自发而强烈。

进一步分析我们发现,提高边疆居民的教育水平,提高少数民族的普通话水平,让汉族掌握其他民族的语言,均有助于提高中华民族共同体意识。

五、研究小结

加快边疆民族地区的社会经济发展、加强各民族的交往交流交融、铸牢中华民族共同体意识均为当前民族工作的重点内容,也是民族学研究工作的中心任务。推动边疆民族事务治理的现代化,需要以大量数据为基础。CBSS调查将这三个作为核心内容,采用严谨的抽样调查方法,收集对整个边疆民族地区有代表性的数据,必将为边疆民族社会的相关研究及边疆民族事务治理提供数据支持。

本文从CBSS的研究背景、问题意识与研究特色、执行过程以及初步发现四个方面对该调查进行了介绍。从研究的背景来看,CBSS是国内少数几个对我国边疆地区具有代表性,且以民族相关议题为核心的大规模调查数据。从研究内容和特色来看,CBSS主要从民族社会经济发展、民族交往交流交融、铸牢中华民族共同体意识三个方面了解边疆民族社会发展状况,并引入社会学、政治学、心理学等其他学科的概念进行操作化,有助于较为全面地了解边疆社会的基本状况,有助于从个人、地区和国家三个层面并对相关理论进行检验。从执行过程来看,CBSS采用了严谨的分层概率抽样,为适应民族分布的特点,采用了“随机抽样+自选补充”的抽样方法,采用了先进的计算机辅助面访系统,收集到的是对边疆社会具有代表性的精确的数据。文章最后从社会经济发展状况、民族交往交流交融状况、中华民族共同体意识三个角度呈现了该数据的初步分析结果,展示了该数据的分析潜力。

作为以民族为研究对象的学科,民族学正面临着研究对象与研究情境的新转变,民族学的传统研究面临着危机,采用定量研究与质的研究结合的多元方法在很早就被提倡。[18][19]然而,当前民族研究领域的定量研究仍然很少,涉及的原因当然很多,其中一个基础性的条件限制就是相关数据的缺乏。在经济学、社会学等社会科学中,数据逐步成为研究公器,由专门团队负责收集的各类调查数据,向学术界开放使用,为学术团队的研究提供了多种来源的数据支撑。然而民族學的调查数据收集工作目前仍然欠缺,数据共享机制有待建立,民族学的相关概念的操作化仍缺乏共识,这些都阻碍了调查数据的生产和使用。CBSS调查是当前对以民族议题为核心,对边疆地区具有代表性的少数大规模调查数据之一,接下来研究团队将对数据进一步清理,并向学术界开放,推动民族学相关研究的发展。

参考文献:

[1] 黄建生.民族志视野下的边疆民族地区治理体系和治理能力现代化研究[J].湖北民族大学学报(哲学社会科学版),2021(1).

[2] 白振声,宋蜀华.民族学理论与方法[M].北京:中央民族大学出版社,2019.

[3] 马戎,潘乃谷.居住形式、社会交往与蒙汉民族关系——从赤峰调查看影响民族关系的因素[J].中国社会科学,1989(3).

[4] 包智明.科尔沁蒙古族农民的生活[M].沈阳:辽宁民族出版社,1999.

[5] 梁茂春.跨越族群边界——社会学视野下的大瑶山族群关系[M].北京:社会科学文献出版社,2008.

[6] 包智明.定量方法在人类学调查研究中的应用[J].民族研究,2002(5).

[7] 中国科学技术促进发展研究部,挪威Fafo应用国际研究所.西部人民的生活——“中国西部省份社会与经济发展监测研究”数据报告[M].北京:中国统计出版社, 2006.

[8] 边燕杰.中国西部报告[M].北京:中国社会科学出版社,2003.

[9] 马忠才,赫剑梅.族际职业地位分层及其决定因素——西部地区回族与汉族的比较研究[J].中国人口科学,2014(2).

[10] 马忠才.中国西部劳动力市场的民族分层[J].社会学评论,2015(1).

[11] 马忠才.西北民族社会的阶层分化与治理创新——社会分层及其社会效应的微观实证研究[J].西北民族研究,2015(2).

[12] 王延中.“21世纪初中国少数民族地区经济社会发展综合调查”进展与展望[J].民族研究,2015(5).

[13] 王延中,丁赛.中国民族地区经济社会调查报告:2013年调查问卷分析·综合卷[M].北京:中国社会科学出版社,2015.

[14] 王延中,宁亚芳.新时代民族地区决胜全面小康社会的进展、问题及对策——基于2013~2016年民族地区经济社会发展问卷调查的分析[J].管理世界,2018(1).

[15] 焦开山,包智明.新时代背景下云南少数民族群体的国家认同及其影响因素[J].民族研究,2019(4).

[16] 包智明,焦开山.少数民族贫困群体的脱贫信心及其相关因素研究[J].民族研究,2020(3).

[17] 何明,周文.从单一走向多元:民族研究方法创新的构想[J].西北民族研究,2019(4).

[18] 马戎.不同学科研究方法的相互借鉴与结合[J].民族研究,2002(5).

[19] 何明.民族研究的危机及其破解——学科认同、学者信任和学术体制的视角[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2016(1).

THE MODERNIZATION OF THE ETHNIC AFFAIRES

GOVERNANCE AND QUANTITATIVE SOCIAL SURVEY:

The Implementation And Preliminary Discoveries of

“China Borderland Area Social Development Survey(Cbss)”

Zhou Wen,Zhang Liang,Chen Hao,He Ming

Abstract:In order to meet the needs of the modernization of governance of borderland ethnic affairs, the Institute for Minorities Studies in Southwest Border Region of Yunnan University and the universities of the border ethnic regions organized the implementation of the "China Borderland area Social development Survey(CBSS)" .This article introduces the survey from four aspects: its background, problem awareness and research characteristics, its implementation process and preliminary analysis results. The survey takes ethnic socio-economic development, ethnic exchanges and exchanges, and the consciousness of the Chinese nation community as the core topics, adapting to the needs of current ethnic work and related research; based on rigorous sampling and data collection methods, it is representative of the entire border ethnic regions. The preliminary analysis results of the article present the state of ethnic social development in the border areas from three aspects: the "evolving social and economic conditions of the frontier residents", the "increasingly closer ethnic exchanges and interactions", and the "strong sense of identity of the Chinese ethnic community", demonstrates the analytical potential of this data.

Key words:government modernization; social survey; quantitative research; CBSS

〔責任编辑:俸代瑜〕