落实共建共治共享理念*

——社会单位参与社区共享服务资源的机制研究

2021-07-23张秋洁宁玉红

张秋洁 张 欢 宁玉红

(北京劳动保障职业学院 北京 100029)

党的十九届五中全会强调要“完善共建共治共享的社会治理制度”。其中,共享亦是习近平治国理政思想“五大发展”理念的核心。在社区建设和社区治理中,落实共建共治共享理念的一个重要方面是社会单位参与社区居民共享社会服务资源。

由于多种原因,我国城市社区中特别是特大城市,普遍存在一种不合理状况:一方面,社区社会服务设施和资源不足,无法满足社区居民需要;另一方面,许多社会单位场地空间和服务资源有富余。共享是化解这一不合理状况的重要理念。早在2000年,《民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》(中办发 〔2000〕23号)就提出“资源共享、共驻共建”是城市社区建设的基本原则之一,也出台了一些鼓励社会单位向社区居民提供共享服务资源的政策。北京和上海等特大城市都出台了相关的政策。①②但总体来看,目前社会单位向社区居民提供共享服务资源的状况还不普遍,即便是已经积极出台相关政策的地区,参与共享的单位仍是少数。

为什么共享理念难以在社区治理中普遍落实、长期发展?理解这一问题,目前缺乏一个自下而上的视角,即从提供共享服务资源的单位入手,分析其动机和期望,解析推动单位参与社区共享服务资源的机制,进而为更有效的政策行动提供建议。

一、理论框架

(一)共建共治共享

共建共治共享是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容,是加强和完善新时代中国特色社会主义社会治理体系的基本理论框架。党的十九大报告明确要“打造共建共治共享的社会治理格局”,“保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感”。党的十九届五中全会再一次强调要“健全基本公共服务体系,完善共建共治共享的社会治理制度”。习近平总书记还对“共享”进行了进一步阐述,“共同享有人生出彩的机会,共同享有梦想成真的机会,共同享有同祖国和时代一起成长与进步的机会”。

共建共治共享的社会治理既是一种理念,也是一种实践,其要义在于全体社会成员都能公平合理地共享发展的权利、机会和成果。从宏观层面而言,指全体人民共同参与的治理,从社会部门而言,指公共部门、市场营利部门与社会非营利部门分工合作的治理;从微观层面而言,指包括中央机关单位、地方政府单位、事业单位、企业和各类社会组织,以及广大居民等所有社会主体均作为决策者的多中心治理结构,形成以一个核心为主导、多个主体共同参与的中国特色社会治理主体多元合作体系(马海韵,2018)。

总之,要深入理解单位参与社区共享服务资源的机制,既要强调接受共享的主体的权利和自上而下的制度安排,也要从参与共享的主体出发,理解他们的动机和期望,以实现多主体间的激励相容。

(二)共享动机理论

在共建共治共享的社会治理格局中,共享既是社会治理的出发点,也是社会治理的难点。如何推动社会主体参与共享,必须深刻理解社会主体参与共享的动机。

对于共享动机,有如下一些理论观点。第一,经济利益论。西方经济学从理性人假设出发,认为企业等社会主体会出于追求自身经济利益的动机而表现出参与社区公益等共享性行为。西方国家的相关研究表明企业参与向周边社区提供服务,以及开展服务公众等公益活动,有助于巩固企业的经济地位,实际上获得了更高的经济利益回报(Keim,Zeithaml,1986)。第二,政治保护论。这一理论更多从维护企业安全的政治和政策环境出发,分析企业等社会主体参与共享的动机。已有研究表明,政治和政策环境都直接影响企业的社会地位和绩效水平,因此企业必须积极响应政策,营造良好的政治环境(Shaffer,1995;Baron,1995)。参与共享、获得政府和社会公众的信任和支持是营造安全的政治和政策环境的重要途径。第三,社会责任论。该理论认为,社会主体是出于自身社会责任的动机而与其他主体共享发展成果。Donaldson and Dunfee(1994)认为,企业与社会之间存在契约关系,社会承担为企业的健康发展创造条件的责任,企业也应对社会承担相应责任。大量研究发现,企业社会责任与企业绩效具有正相关性(钱瑜,2013;李祥进,杨东宁,雷明,2012;Besser,Miller,2004)。

就社会单位向居民提供服务资源共享而言,追求经济、政治和社会收益的三类动机均可能存在。

(三)期望理论

维克多·弗鲁姆提出期望理论亦对理解单位参加资源共享具有启发意义。他认为,激励水平(M)=效价(V)*期望值(E)。其中,效价也称目标价值,指个人对某种结果效用价值的判断及某种目标、某种结果对于满足个人需要的价值的主观估计;期望也称目标概率,指个人对自己通过努力实现某种目标的可能大小的估计;激励水平指调动人的积极性、挖掘人的内在潜力的程度(波特,比格利,斯蒂尔斯,2006)。如果实际结果大于或等于期望值,有助于提高个人的积极性;如果实际结果小于期望值,一般而言个人会产生挫折感,对激发力量产生削弱作用。

弗鲁姆的期望理论对于有效地调动主体的积极性,具有一定的启发和借鉴意义。如果没有相应的有效的物质和精神激励来强化,主体的积极性就会随时间消逝。

结合共享动机理论,本文将社会单位对资源共享行为的期望分为三类:政治期望、社会期望和经济期望。如果资源共享带来的政治、社会或经济收益大于或等于期望,那么将带来更高的激励;反之,如果资源共享带来的政治、社会和经济收益未达到期望,那么将削弱激励。

二、研究方法

(一)研究背景和研究对象

自2012年起,北京市X区由区社会工作委员会(以下简称社工委)牵头,以奖励成效突出单位的方式鼓励社会单位向社区居民共享服务资源。2014年又出台了《X区关于进一步引导社会单位资源开放 推进区域共建共享的指导意见》,再次倡导各类单位以低偿或无偿的形式开放自身资源服务居民,并配套制定了《X区社会单位资源开放共享奖励办法》和《X区资源开放共享评价指标》③。经过8年努力,共享理念已经开始在X区的社区和单位扎根。截至2020年,参加资源共享的单位已累积超过500家。另一方面,与X区超过3万家④社会单位相比,参与资源共享的单位还比较有限。X区既积极推动社会单位参加资源共享,并取得一定成绩,又面临进一步推动单位资源共享难以深入和扩展的瓶颈。X区在单位资源共享方面具有一定的典型性和代表性。

本文采用自下而上的研究视角,以X区参与资源共享的单位为研究对象。这些单位参加了资源共享工作,对资源共享的政策和整个流程比较熟悉,有直观感受,是了解社会单位参加资源共享的动机、期望、态度和行为的有效途径。

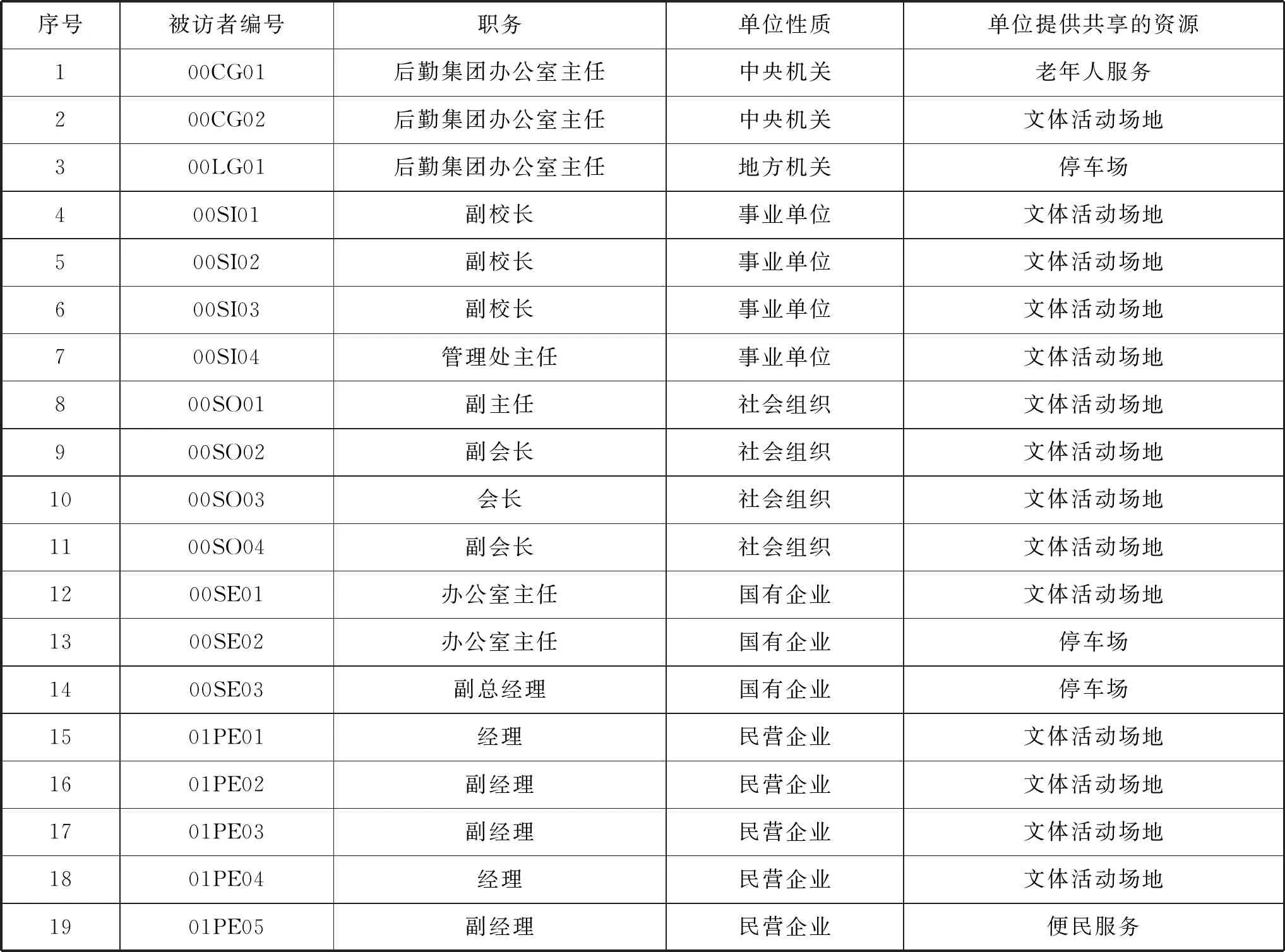

(二)研究过程

研究团队自2012年就参与和研究X区社会单位向社区居民提供共享服务资源工作,2020年9月至12月又专题访谈了X区参与共享单位的相关负责人。根据研究课题,确定三项选择访谈对象的标准:(1)入选的单位从2012年起就一直参加向社区居民共享服务资源;(2)访谈对象是单位的中高层管理人员;(3)访谈对象必须一直负责该单位的资源共享工作。这样访谈对象既对该单位非常了解,又对资源共享工作非常熟悉。同时,我们又采取目的性抽样的方式,根据X区参与资源共享单位的总体情况,尽可能选择来自不同行业、不同性质及共享不同资源的单位。在X区社工委、相关街道办事处及居委会的大力协助下,最终我们访谈了19个参与资源共享单位的相关负责人,基本达到了课题研究需求(被访者基本情况见表1)。访谈采取半结构化访谈方式,鼓励被访者对单位资源共享历程进行详细描述,并给出自己的见解。

表1 被访者基本情况表

三、研究发现

通过对访谈结果的分析,我们发现社会单位一开始参与资源共享即呈现两种截然不同的方式:主动开放和被动开放。其中,九个单位一开始并没有向居民开放共享资源的意愿,但在某个重要事件发生后,才开始向社区居民开放资源。另外十个单位则直接参与了资源共享,没有涉及外在事件。另外,单位在参与资源共享一段时间后(一年或更长),均出现调整本单位参加资源共享的态度和行为的情况,具体呈现出积极共享和保守共享两种态势。其中,十三个单位对资源共享工作持认可态度,保持或增加了资源共享的人力和财力投入,也加强了与街道和社区的联系。这一类被称之为积极共享。另外六个单位对资源共享工作有疑虑,虽然没有退出资源共享,但也缩减了共享资源的数量,并减少了相关财务投入,与街道和社区在资源共享方面的工作联系也减少了。这一类被称之为保守共享。根据这两个维度,本研究归纳出四种不同的单位资源共享类型(见表2)。

表2 X区社会单位参加资源共享的类型(N=19)

(一)主动开放/积极共享:被满足的期望

这一类单位有两个共同特征。第一是出于单位的内在需求动机而参加资源共享,而非受外部事件影响。这种动机或是出于追求更好的社会环境或经济环境,或是出于自身的社会责任感。第二个特征是参加资源共享一年或更长时间后,资源共享给单位带来了超乎预期的现实收益,对单位参加资源共享产生了正向激励,促使单位更加积极地参加资源共享工作,继续保持或进一步增加了资源共享的人力和财力投入,也加强了与街道和社区的联系。从社会收益角度看,单位通过共享服务资源,和所在社区及周边其他单位形成良性互动,在多轮互通有无的资源共享后,单位自身的需求得到更好满足。从经济收益角度看,单位通过积极向社区居民共享服务资源,有利于在居民中树立良好口碑,提升企业形象,得到市场的正向反馈,增强单位的竞争力,提升单位的经济收益。从社会责任感角度看,周边居民(尤其是弱势群体)的需要得到了满足,一定程度上解决了社区内存在的社会问题。这三种期望的满足都对单位产生了更强的激励,使其更加认可和积极参加资源共享工作。

例如00CG01的单位所在社区老年人较多,普遍面临就餐不便问题。早在2009年,时任区人大代表的00CG01就出于社会责任心,推动单位内部食堂向周边居民开放。X区加强资源共享工作后,所在街道与该单位进一步签订协议,单位内部食堂对街道辖区的所有老年人开放。老年人在中午和晚上的就餐时间均可来食堂就餐,其他非老年人的社区居民也可以在晚上食堂业务不繁忙时来就餐。同时,为缩短老年人就餐行走距离,食堂还安排免费送餐车向街道25个社区中距离单位较远的21个社区送餐,以便老年人就近到社区服务中心取餐。由于该单位对内部食堂有一定补贴,单位实际是以低于市场价格向社区老年人提供就餐服务。据该单位统计,就餐服务的老年人数量达到该街道老年人口的14.3%。该单位开放共享内部食堂取得了良好的社会效果,获得了前来就餐老年人及家属的较高评价。00CG01还利用自身区人大代表身份,积极带动其他多个单位向社区居民提供单位资源共享。2013年,在X区政府的推动下,中央电视台新闻联播、《北京日报》《新京报》等主流媒体对00CG01所在单位的资源共享工作及效果进行报道,提升了单位和个人形象。00CG01本人及单位对资源共享工作更加认可,单位也进一步扩大了对资源共享工作的经费投入。从2009年的15万元陆续增加到2016年的50万元,服务老人从2009年的689人增加到2016年的2000余人,还增加了向订餐老人生日当天免费赠送寿桃、中秋节免费赠送月饼等服务内容。单位与街道及社区的联系更加紧密,如街道出资为该单位购买了4辆送餐的电动自行车,并出资为就餐老人办理了意外伤害保险。

从此案例可见,00CG01的单位是从政治社会需求出发。早在2009年就开始向居民共享资源,在X区出台引导单位资源共享政策后,00CG01及其单位更是受到很大鼓励,通过资源共享获得了超出预期的社会收益,获得强激励,而这种强激励进一步促进单位增加资源共享投入,扩大资源共享范围。

00CG01的单位在资源共享中有四个特征:(1)该单位属于中央机关,有较雄厚的经济实力,有在资源共享中持续投入的基础;(2)该单位与街道和社区长期保持密切联系,使得该单位资源共享工作更容易得到街道和社区的关注和支持;(3)该单位资源共享的收益居民多为中央机关、央企退休员工,整体素质较高;(4)低于市场价的有偿服务有利于可持续共享。

(二)主动开放/保守共享:如履薄冰

这一类单位有两个共同特征。第一个特征也是出于单位的内在需求动机而参加资源共享。第二个特征是在主动开放资源一年或更长时间后,由于现实收益没有达到预期,产生了负向激励,表现出保守共享的行为和态度,即减少共享的资源,减少投入,与街道和社区在资源共享方面的合作也减少了。

例如01PE05的单位是一家提供连锁美发服务的民营企业,为了提升企业形象,增强企业的行业竞争力,2011年开始主动联系街道和社区,参与了多项服务社区居民工作,如为社区高龄和空巢老人提供上门免费理发,主动出人出车参与社区卫生清洁活动,派出员工参加街道社区的治安巡逻等。该单位通过参加资源共享,带来了更多的客户;X区出台资源共享奖励政策后,该单位也第一批获得了区政府2万元的奖励。“(店里)每年都组织员工给社区老人提供免费的理发,腿脚不好的老人我们还上门服务……老百姓信任我们,把我们介绍给亲朋好友。”但随着参加资源共享工作年头增加,一些问题逐渐暴露出来。首先,单位参加资源共享不可避免要有直接经济投入,而带来的间接经济收益难以衡量。其次,区政府的资源共享奖励并不固定,对于单位而言难免有心理上的不平衡。第三,区政府的奖励资金并不好用,虽然账面上给了钱,但是要采用“专款专用”的财政资金使用方式来花钱。01PE05所在单位甚至考虑退出资源共享,但由于单位列入街道资源共享名单,签订了协议,退出意味着可能的政治风险。于是,该单位虽然没有退出资源共享,但在悄悄减少免费服务的老年人数量。

从此案例可见,01PE05所在单位完全是从自身需求出发,主动参加资源共享的,但参加后,单位并没有获得预期的收益,政府给予的奖励措施也没有获得应有的激励效果。结果是该单位虽然仍参加资源共享,但共享态度和行为变得保守。另外,01PE05所在单位为小规模民营企业,能够投入资源共享的人力和财力有限。同时该单位主要采用无偿共享的方式,这也直接影响了单位参加资源共享的心态。

期望的落空同样也会造成从主动到保守共享的转变。以00SI01所在单位为例,该单位是一家为居民提供洗浴、修脚服务的市属国有企业。2011年,该单位提出“携手共建”的区域发展战略,积极开展与驻地社区的共建互助,为50多位残疾人、孤寡空巢老人提供免费或低价的洗浴和修脚服务。该单位得到了社区居民的认可,也获得了区政府的奖励金(一年两万元),但该单位显然对这些收益并不满意。另外,作为市里的重点单位,安全生产责任越来越重要,他们免费服务的多是老年人,有一定的安全风险压力。于是00SI01所在单位的心态有了微妙的变化,社会收益与责任风险间的权衡让该单位降低了参加资源共享的积极性。

可见,00SI01所在单位也同样是完全从自身需求出发,主动参加资源共享,但共享后并没有收获预期的社会收益,反而因为缺失相关保障带来了额外的政治和社会风险。于是,该单位的激励消退,转而呈现趋于保守的共享态度和行为。

(三)被动开放/积极共享:从服从到认可

这一类单位有两个共同特征。第一是出于服从而被动开放。这些单位最初并没有主动向居民提供共享资源的意愿,但由于主管领导要求或主管部门下发引导资源共享的政策文件,才促使这些单位参与向居民提供共享资源。无论是领导要求还是上级文件,都属于自上而下的单向命令,单位仅是出于对上级服从的心理,至多是响应上级政策或号召。因此,此类单位参加资源共享均与单位需求无关,是一种被动共享。第二个特征是这些单位在被动共享资源一年或更长时间后,切实感受到资源共享给单位带来了好处,资源共享工作获得了单位的认可,给单位带来了强激励,促使单位对资源共享的态度变得积极,继续保持或进一步增加了投入资源共享的人力和财力,也加强了与街道及社区的联系。这些好处,既包括单位服从上级命令带来的政治和政策收益,也包括资源共享本身带来的社会和经济收益。

例如00LG01所在单位属于北京市市属机关,其内部停车场有车位150个。2011年,时任市长来机关视察时提出单位要为解决周边居民停车难的问题做贡献。于是,该单位采用“错峰”方式,为周边居民共享了120个车位,以低于市场价格的每月150元收费。虽然该单位最初是被动共享停车场,但通过资源共享,该单位收获了政治、社会和经济等多重收益。首先,时任市长再次来单位调研时,肯定了资源共享的做法。第二,在X区政府的推动下,中央电视台新闻联播、《北京日报》《新京报》等主流媒体对该单位资源共享进行报道,扩大了社会影响。第三,虽然停车场是以低于市场价格收费,但也摆脱了之前单纯依靠政府补贴运营的状况,实现了收支平衡。此外,该单位还连续获得了X区政府10万元/年资源共享奖励金。因此,该单位对资源共享工作非常认可,加大了资源投入,共享又增加了30个停车位,每年投入的经费从最初15万元增加到约20万元,还增进了与X区政府负责资源共享部门的工作联系。

00LG01所在单位的资源共享有三个特征:(1)单位本身人力和财力较为充足,有资源共享的良好基础;(2)采用低于市场价的有偿共享,既共享资源,又挖掘闲置资源的市场价值;(3)单位制定了一系列资源共享的管理办法,保障了资源共享全过程规范有序。

(四)被动开放/保守共享:不满与退缩

这一类单位有两个共同特征:第一个特征与第三类单位类似,即出于服从而被动开放;第二个特征与第二类单位类似,即在被动共享其资源一年或更长时间后,效果较差,对单位更是负向激励,使得单位对资源共享持保守的态度和行为。

以00SI02所在单位为例,该单位是一所小学,出于安全方面的考虑,并不愿共享学校场地资源。但由于X区教委下发文件,要求区属中小学参加资源共享。出于对上级主管部门的服从,该小学第一批向周边居民共享学校操场和教室等。例如放学后,周边居民可进入学校使用操场;周边单位在提前预约的情况下,可以无偿使用学校操场举办运动会等活动;周边社区还可预约借用学校礼堂及专业教室举办居民活动。相应的,区教委每年给学校一定补贴。该小学参加资源共享确实收获了一定的社会收益,例如附近的市委党校也无偿共享了礼堂给小学使用。但是该小学对资源共享所带来的问题有看法。如居民在使用教室时抽烟、吐痰,甚至弄坏设备,给小学造成经济损失;有老人在操场散步意外跌倒,使小学承担了额外的安全责任;“有居民往学生的洗手池里扔烟头、吐痰,每回活动完清洁人员都扫出一大堆垃圾;还有带电饭锅到教室来煮粥,造成电线短路的”。“来操场锻炼身体的老人居多,在操场上摔着了我们还得担责”。该小学与街道和社区沟通,要求街道和社区加强对使用操场和教室居民的组织和教育,但效果并未让该小学满意。特别是该小学一直要求区政府和街道出面整顿小学旁边垃圾丛生、污水横流的菜市场,却未得到回应。这些情况,让该小学对资源共享持负面态度,采取了保守共享的策略:对资源共享的投入从10万元/年减少到3万元/年;停止共享教室;在使用时间、条件和方式等方面对共享操场增加了严格限制。

四、讨论和结论

(一)资源共享的机制分析

本研究对北京市X区参加资源共享的十九家单位的相关负责人进行了深度访谈,从单位的视角深入理解如何让更多的单位更积极地参加资源共享。研究发现,推动单位参加资源共享必须从单位的动机和期望出发。单位的动机和期望对单位参加资源共享具有推和拖两种相反的作用。一方面,如果参加资源共享,能够带来符合单位动机,达到或超过单位期望的效果,就会产生良好的正向激励作用,推动单位更积极主动地投入资源共享工作。反之,如果资源共享不能带来符合单位动机、达到单位期望的效果,就会产生负向激励,拖拽单位消极被动对待资源共享,不仅可能促使单位退出资源共享,甚至消解政府引导和鼓励单位资源共享的政策措施。

柳红拍了一块西瓜,还嫌不够解恨,她又去找第二块西瓜。苏秋琴一把拉住她。癞阿小满脸的西瓜瓣像流血似的,看上去叫人怕兮兮的。苏秋琴再一次提出自己的担忧。柳红说他的头是硬的,西瓜是软的,哪有这么容易死的;这个畜生坯是在装死啊。苏秋琴推推柳红,叫她看看他有气没?柳红说好啊,正手反手给了他两巴掌,但癞阿小纹丝不动。

单位的动机和期望有一定的复杂性,因单位的内部特性(如行业、单位性质、规模实力等)、外部关系(单位与政府、街道和社区的正式和非正式关系等)以及共享资源特征(资源内容、共享方式、服务对象、管理规范性等)而不同,在整体上呈现主动开放/积极共享、主动开放/保守共享、被动开放/积极共享、被动开放/保守共享等四种类型。

从单位的动机和期望出发,推动单位参加资源共享需要以下三种机制:

第一,双向信息对接机制。单位参与资源共享,有自身动机和期望,这与资源共享并不矛盾,但需要建立双向信息对接机制,取代从政府和社区向单位单向的指令机制。通过双向信息对接机制,如定期的社区资源共享联席会议、基于网络信息技术的资源共享论坛等,实现单位与社区多元主体间信息的沟通和互动,让单位更有效地纳入社区共建共治共享的治理格局中。双向信息对接有助于减少信息不对称造成的供需不对接和收益期望不匹配的情况,促进单位与社区间良性互动和正向激励。

第二,组织保障机制。单位向居民提供共享资源,普遍具有自发性强、组织性弱的特点,给资源共享的参与各方均带来额外的成本和不确定风险。因此,必须依托党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,明确多元治理主体各自角色、职责及其相互关系,引导各方依法依规、有序参与资源共享,减少不必要的成本和风险,实现各方收益最大化,保障资源共享的良性运行。具体而言,各级党委政府要从打造共建共治共享的社会治理格局出发,因地制宜进行政策规划和统筹协调,加强对各方行为的规范引导;街道要根据实际情况,制定具体的组织管理办法,并指定专门科室和专人落实,不能让资源共享变成单位公益;单位亦应重视资源共享,从长期可持续的愿景出发组织、规划和实施资源共享;社区要加强居民教育,引导居民有序使用共享资源,提高居民的责任意识和公德水平。其中,街道是建立资源共享组织保障机制的关键,既要强调资源共享中的法治精神,又要积极推动城市精神、社区公约等“软法”发挥作用,为资源共享创造良好的制度环境,让单位勇于参与共享资源。

第三,差异化激励机制。X区现有单一的财政奖励金方式对于激励单位参加资源共享是不足的。不同单位具有不同的需求,需要针对性的激励措施。因此,应建立一套根据单位的行业、性质、共享资源内容、共享资源方式及服务对象等不同特征的差异化激励机制。

(二)政策建议

1.吸纳单位参与社区建设和治理

引导单位参与居民共享服务资源,并非让单位单纯做贡献。在鼓励单位共享资源、更好满足社区居民服务需求的同时,亦必须满足单位需求。共享的基础是共建共治。因此,街道及社区应积极将单位吸纳到社区建设和治理中,让单位与居民同样成为社区的“主人翁”,形成一种更大范围和更高层次的“共享”,满足居民和单位等多方面需要。这样单位资源共享才能具有扎实的根基,使资源共享成为社区共建共治共享的社会治理格局下的必然结果。

2.增进共享资源可持续性

3.增加差异化的激励措施

对于具有不同需求的单位,必须采取差异化的激励措施。不仅政府相关负责部门要出台激励政策,街道和社区也应从各自角度积极采取多种激励措施。例如,对个体和私营单位,要给予物质、情感和服务等多元激励,既要有财政奖励金或成本补贴,也要为他们服务,帮他们在居民中树立口碑和市场影响力,还要给予情感关怀和支持。对党政机关则偏重提升他们在社区中的社会形象,以及改善周边环境,帮助他们与街道及社区多元社会主体形成良性互动的社会网络。对于事业单位、国有企业和社会组织等,则加大对单位参与资源共享的宣传和表彰力度,给予更多精神层面的奖励。

对单位参加资源共享的财政奖励金也应进一步制度化、长期化和精细化,提高奖励金的激励效果。此外,还应扩大并细化对单位共享资源的补贴,适当弥补单位参加资源共享所增加的成本。

4.设立资源共享基金

资源共享的方式应更加多样化,对那些无可共享资源却又有共享意愿的单位,可鼓励其投入资金建立资源共享基金,以基金方式支持其他单位的共享资源得到更充分有效的使用。

注释:

① 北京市人民政府.关于利用驻区单位内部设施开展社区服务的若干规定.京政发〔2001〕77号.

② 上海市民政局等.关于本市体育、文化、教育设施资源向社区开放的指导意见.沪府办发〔2006〕33号.

③ 《X区关于进一步引导社会单位资源开放推进区域共建共享的指导意见》中将社会单位向社区居民共享服务资源描述为:“机关、事业单位、企业及其他社会组织(以下统称单位)根据居民需求,承担超出单位自身运行或生产经营目标的社会责任,以低偿或无偿方式向社区居民开放原来只为本单位内部成员利用的教育、体育、文化及其他资源,从而提高社区服务水平,促进社区发展的行为”。后文中均使用这一定义,并简称其为“资源共享”。作者根据X区统计局公布普查数据计算,X区具备共享条件的社会单位共计30859家。

④ 例如本文主要研究的北京市X区,虽然经过多方努力,已经动员累积超过500家单位参与资源共享,但作者根据区经济普查数据计算,X区具备共享条件的社会单位超过30000家,参与共享比例还很低。