经济收益与损失影响下的第三方利他惩罚行为

2021-07-22敖丽红刘映杰

高 媛,敖丽红,刘映杰

(华北理工大学 心理与精神卫生学院,河北 唐山 063210)

引言

自古以来,人类社会的存在和发展离不开公平的维系,公平作为一个重要的因素,是人类社会构建和维系的重要纽带,维护社会公平不仅能推动社会和谐发展,还可以促进人与人之间长久的交往。在现实生活中,当我们面对不公平事件时,人们往往会做出相应地行为反应去维护社会的公平与规范。通常来讲,在事件中所受到不公平对待的人被称为第二方,即不公平事件里的受害者。此外,还存在与不公平事件没有直接联系的、仅仅是做为不公平事件的旁观者,称之为第三方。已有研究表明,第二方在维护社会公平时通常只有惩罚一种形式,同时,第二方维护社会公平的行为容易受到各种因素的影响,做出的行为选择会更加主观,较之于第三方更不稳定。相比之下,作为旁观者的第三方在面对不公平事件时更能保持客观的态度,为维护社会公平所作出的行为不易受到主观因素的影响,更加稳定,对维护社会公平以及构建社会公平规范具有重要意义。

中国有一句古话叫“路见不平一声吼”,由此可见,人们会将维系公平的行为视之为侠义行为,并且对此持积极的褒义态度,而且会通过自己的行为去维护社会所存在的规则与秩序。人们常说:“当局者迷,旁观者清”,认为未卷入到事件中的人往往比当事人更能看清楚事件的本质,也更加能够做出相对客观的判断。由此可见,从古至今,维护社会公平的第三方这样的角色在我们的社会中是不可或缺的,且在中国社会大众的观念中,一直占有重要地位。此外,人类生活中所常见的社会规范,如公平、合作等,也对人类社会的积极发展具有不可或缺的作用,但其作用机制目前来说尚不完全明确。不难发现,即使是在自己利益受损的情况下,我们的社会中,仍然会有个体为了维护社会规范而实施一定的行为。这种行为具有利他性,从利他惩罚角度来看,常见的利他惩罚主要包括第二方利他惩罚和第三方利他惩罚。同时,第三方利他惩罚的行为决策者是以旁观者的角度去观察,与事件并没有直接的利益联系,因此,对比第二方惩罚来说,第三方利他惩罚具有更高的客观性和稳定性。所谓第三方利他惩罚,即自身利益没有受损的旁观者愿意损失自己的利益去惩罚违规者的行为。它是一种无形的社会规范,对社会交往中的公平分配、合作、承诺等行为具有约束作用[2]。第三方惩罚是一种利他性行为,在无形之中维护着社会秩序。

目前也有研究表明,第三方在面对不公平事件时,即使不能直接从该事件中获得个人利益,但仍愿意牺牲自己的利益去惩罚违背公平或是打破规则的那一方,从而达到维护社会公平规范的目的[3]。第三方利他惩罚的表现形式主要有两种,一种是对违反规范的人做出惩罚,平衡违规者和受害者之间的公平程度,即第三方惩罚。而通过查阅文献可以得知,早期关于第三方惩罚的研究主要集中在经济学、社会学领域中,在经济学领域中,研究者主要关注的是对公共利益的维护[4],集中在受害者个体利益上这一层面所做出的研究较少。而另一种则是对受害者做出补偿,即通过对受害者做出弥补,用以缩小违规者和受害者之间的不公平程度,旁观者对受害者的补偿行为又称作第三方补偿。但是,第三方无论是选择惩罚行为还是补偿行为,都需要付出个人一定的成本或代价,都被称为第三方利他惩罚[3,5]。综上所述,维护社会公平与合作离不开第三方利他惩罚[5]。

研究者们经常采用一些经典的经济博弈任务对第三方利他惩罚进行研究,常见的有独裁者博弈任务(Dictator Games,DG)、最后通牒博弈任务(Ultimatum Game,UG)[6]、囚徒困境任务(Prisoner’s Dilemma game,PD)[3,7]或公共物品博弈任务(Public Good game,PG)[5,8,9]。研究采用独裁者博弈任务(Dictator Game,TP-DG),在博弈过程中,分配者提出一个分配方案,无论这个分配方案公平与否,接收者必须接受这个分配方案,而作为旁观者的第三方可以做出惩罚分配者或弥补受害者的利他行为,通过牺牲自己的利益去维护社会公平规范。研究主要考察在经济收益和损失两种情境下,当第三方有多种选择时,面对不公平的分配方案,第三方是更倾向于惩罚、保留还是补偿,或者是同时选择惩罚与补偿。有理论表明人们对等量的经济收益和经济损失感知并不完全相同,对于同等的收益,人们会对同等程度的损失产生更强烈的反应,并且损失带来的痛苦要远远高于收益带来的快乐[10-11]。

研究增加了经济损失的情境,进一步考察在损失情境中,第三方维护社会公平规范的行为是否会发生变化。同时,综合分析了其他的影响因素,包括愤怒情绪、共情、维护社会规范的意愿,具体考察在得失两种不同情境下这些因素对第三方利他惩罚行为的影响。

一、对象与方法

(一)研究对象

实验共招募了117名在校大学生(非经济学专业)为被试(M=21.3岁,SD=1.6岁),其中男生38人,女生79人,均作为第三方参与到实验中。被试视力或矫正视力正常。被试在实验开始前均签署知情同意书,实验结束后被试将得到一定的实验报酬。实验通过本校人体实验伦理委员会批准。

(二)研究方法与程序

实验采用2×2的被试内实验设计,自变量为得失情境和分配方案,各有两个水平。因变量包括第三方行为决策率以及行为强度。

实验采用独裁者博弈任务[14]。在该任务中,有两个人,其中一个人是独裁者即分配者,一个人是接收者,两个人共同获得了100代币,由分配者对这一百个代币进行分配,接受者只能接受分配者的分配方案不能拒绝。在经济收益和经济损失的情境下,分别包括1个公平分配方案和5个不公平分配方案,共12试次,随机呈现。被试作为旁观者,在每个试次中都会拥有50个代币,在实验中其可使用代币对分配者的分配方案做出反应,选项有惩罚分配者、补偿接收者或者保留给自己(即不做任何行为)。同时,作为第三方的被试有三种不同的行为决策可供选择,即可在惩罚、补偿中任意选择一种,也可选择既惩罚又补偿。实验设计在被试做出决策后,还要选择补偿或惩罚的强度,共有七种情况可选择,分别是5、10、15、20、25、30和35。如果被试选择的消耗5个代币去惩罚分配者,那么分配者将会就会损失15个代币,反之,如果被试选择消耗5个代币去补偿接受者,那么接收者将增加15个代币。也就是说在实验中设置了1:3的数量关系。为了考察愤怒情绪、同情、维护社会公平规范的意愿在第三方利他惩罚中的作用,被试在每个试次做出决策后,需要对相关的心理状态进行评分,比如被试对分配者分配方案的不满程度(即被试对分配者的愤怒情绪)、对接受者的同情程度以及自己的行为可以在多大程度上维护社会公平规范。采用李克特7点评分的方式,从1至7的评分代表着从完全没有到非常多。实验中将以固定的10元人民币做酬劳,此外为了使被试感受到场景的真实性以及更好的融入实验所构建的场景,研究者随机抽取一个试次计算被试所获得的代币数,以0.1倍转换为人民币,作为被试的额外酬劳。

二、数据分析和结果

(一)惩罚率和补偿率

根据先前的研究,研究只关注不公平分配的情况。对于惩罚率(收益或损失情境下被试选择惩罚的次数(n)除以该情境下不公平分配总数(5))[15-16],进行单样本T检验,结果表明,得失两种情境下,第三方维护社会公平的利他补偿决策率明显高于0.5,在经济收益情境下,t(116)=14.42,p<0.001,Cohen's dz=1.33;在经济损失情境下,t(116)=11.43,p<0.001,Cohen's dz=1.06)。结果表明,面对不公平分配,第三方都倾向于选择惩罚,而且在收益和损失情境下将出现相同的效应。进一步对得失情境下的惩罚率进行配对样本T检验。结果发现,在得失情境下第三方维护公平的利他惩罚决策率差异不显著,t(116)=0.37,p>0.05,如图1所示。

同样,在得失两种情境下,第三方维护社会公平的利他补偿决策率也显著高于0.5,经济收益情境:t(116)=10.05,p<0.001,Cohen's dz=0.93;经济损失情境:t(116)=16.12,p<0.001,Cohen's dz=0.98。结果表明,在得失两种情境下,第三方都更多的选择补偿。进一步对两种情境下补偿率差异进行配对样本T检验,结果发现,第三方的利他补偿决策率在损失情境下高于收益情境,t(116)=2.89,p<0.05,Cohen's dz=0.14,结果如图1所示。

实验中,第三方面对不公平的分配方案,有惩罚、补偿和保留多个选项,惩罚和补偿两种选项之间互不影响。研究进一步考察得失两种情境下第三方利他惩罚行为有何不同,因此,将第三方的利他行为决策率也作为因变量做进一步探究。对决策率进行2(情境类型:收益情境,损失情境)×2(利他行为:惩罚行为,补偿行为)的重复测量方差分析。结果表明,情境的主效应和行为的主效应以及情境与行为的交互作用均不显著。情境类型:F(1,116)=1.11,p>0.05;利他行为:F(1,116)=1.33,p>0.05;情境类型与利他行为的交互作用:F(1,116)=1.88,p>0.05。

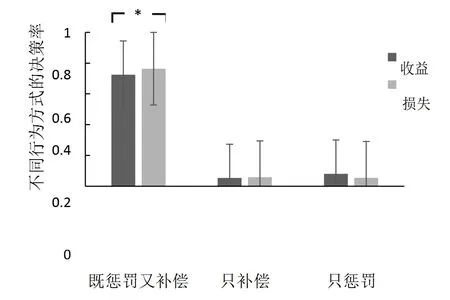

进一步,对三种决策方式进行2(情境类型:收益情境,损失情境)×3(决策方式:惩罚,补偿,同时惩罚与补偿)的重复测量方差分析,结果发现,情境的主效应是不显著的,F(1,116)=1.23,p>0.05。决策方式的主效应显著,F(2,232)=276.54,p<0.001,ηp2=0.70。Tukey-HSD多重比较分析表明,第三方面对不公平的分配方案,与只惩罚(M=6.8%,SD=16.2%)或只补偿(M=5.6%,SD=15.1%)相比,将更多的选择惩罚和补偿相结合的利他行为方式(M=74.4%,SD=32.4%),ps<0.001。情境与决策方式的交互作用显著,F(2,232)=3.145,p<0.05,ηp2=0.03。简单效应分析结果表明,在这两种不同情境下,第三方任意选择一种行为决策方式之间差异不显著,ps>0.05。然而,在损失情境下(M=76.4%,SD=34.9%)比在收益情境(M=72.5%,SD=31.8%)下更多的选择了既惩罚又补偿的行为方式,p<0.05。综上所述,第三方面对不公平的分配方案时能够优先选择惩罚又补偿的利他行为方式;同时,与得情境相比,在失情境下第三方将更多的采取这种行为决策方式。如图2所示。

为了进一步考察第三方不同的行为决策率(惩罚率、补偿率和完全保留率)与不公平水平的关系。采用逻辑回归,将三种不同的行为决策率分别和不公平水平这一变量进行回归分析,结果发现,惩罚率和补偿率以及保留率均与不公平水平的回归系数显著,惩罚率:B=0.08,Wald(df=4)=86.79,p<0.01,优势比=1.35。补偿率:B=0.06,Wald(df=4)=57.2,p<0.001,优势比=1.24。保留率:B=-0.03,Wald(df=4)=18.1,p<0.001,优势比=0.97。结果表明,分配方案的不公平水平能够影响第三方的行为决策率,且第三方更愿意选择惩罚或补偿,而不是保留。

(二)行为强度

在得失两种不同情境下,对第三方的惩罚强度和补偿强度分别进行配对样本T检验,结果发现,不同情境下,惩罚强度的差异不显著,t(116)=-1.45,p>0.05。补偿强度差异显著,且损失情境下的补偿强度更大t(116)=-2.81,p<0.01,Cohen's dz=0.18。

对行为强度进行2(情境:收益,损失)×2(行为强度:补偿,惩罚)的重复测量方差分析,结果表明,情境的主效应是显著的,F(1,116)=5.62,p<0.05,ηp2=0.05。第三方在经济损失情境下的利他行为强度(M=16.15,SD=8.64)要高于收益情境下的利他行为强度(M=14.59,SD=6.67)。行为强度主效应显著,F(1,116)=4.07,p<0.05,ηp2=0.03。第三方的补偿强度(M=14.62,SD=6.99)小于惩罚强度(M=16.12,SD=8.80)。情境与行为强度的交互作用不显著,F(1,116)=0.13,p>0.05,如图1所示。

图1 得失情境下第三方对不公平事件的决策率以及行为强度

为了考察分配方案的不公平程度是否会影响第三方的行为强度。采用线性回归,将不公平程度分别与惩罚强度或补偿强度进行回归分析,不公平分配方案和惩罚强度:β=0.37,p<0.001;不公平分配方案和补偿强度:β=0.28,p<0.001。结果表明,随着分配方案不公平程度的提高,第三方惩罚和补偿强度也随之增强。

图2 得失情境下第三方对不公平事件的不同行为方式的决策率

(三)相关分析

实验中被试需对实验场景中的自我感觉进行评分。结果发现,惩罚率与第三方对不公平分配者的愤怒情绪呈正相关(r=0.23,p<0.001),补偿率与第三方对接收者的同情呈正相关(r=0.18,p<0.01),同时,第三方维护社会公平准则的意愿在两种决策率中都发挥着重要的作用(惩罚率:r=0.24,p<0.001,补偿率:r=0.18,p<0.01)。

(四)中介效应分析

为了进一步考察得失情境在第三方利他行为决策中的影响机制,实验分析了愤怒情绪、维护社会公平准则在两者之间的中介效应。先对这些变量进行标准化处理,使用Bootstrap方法进行中介效应检验。以愤怒情绪为中介变量,在95%置信区间下没有包含0(LLCI=-0.0408,ULCI=-0.0016),且中介效应大小为-0.0162,控制该中介变量后,区间(LLCI=-0.0775,ULCI=0.0639)包括0,这意味着得失情境不能直接影响惩罚率,得失情境对惩罚率的影响很大程度上是通过愤怒情绪实现的,见图3。以维护社会公平准则为中介变量,在95%置信区间下不包含0(LLCI=-0.0423,ULCI=-0.0021),表明其中介效应显著,且中介效应大小为-0.0175。控制该中介变量后,区间包括0(LLCI=-0.0757,ULCI=0.0611),意味着情境因素不直接影响惩罚率,情境对惩罚率的影响在很大程度上也是通过维护社会准则实现的,见图4。在补偿率上,以维护社会公平准则为中介变量,在95%置信区间下结果没有包含0(LLCI=-0.0405,ULCI=-0.0022),表明情境因素对补偿率的影响通过维护社会公平准则实现的,中介效应大小为-0.0151,见图5。此外,控制该中介变量,区间(LLCI=-0.0351,ULCI=0.1240)包括0,这意味着情境类型不能直接影响补偿率。总之,得失情境对补偿率的影响中在很大程度上是通过维护社会公平准则实现的。

图3 愤怒情绪在得失情境和惩罚率两者之间的中介效应

图4 维护社会公平准则在得失情境和惩罚率两者之间的中介效应

图5 维护社会公平规范在得失情境和补偿率两者之间的中介效应

三、讨论

社会规范的维护对于社会的发展至关重要,同时,人们针对违背社会规范的行为时所做出的行为是对于社会规范的维护的关键所在。对于常见的社会规范,如公平、合作等,正逐渐成为各个学科研究的主题。但对于维护社会规范的机制的研究尚不全面。因此,研究聚焦于公平规范,同时结合经济学的研究范式,主要考察在得失两种情境下,第三方面对不公平事件时所做出的利他行为反应,以及两种不同情境下第三方的行为决策率和决策强度。结果表明,在经济收益和经济损失两种不同的情境类型中,第三方对于不公平的分配方案会做出惩罚分配者或者补偿受害者的行为反应,以达到维护社会公平规范的目的,且惩罚分配者是第三方维护公平的主要形式。在有惩罚、补偿和既惩罚又补偿多种选择时,第三方在大多数情况下会选择惩罚和补偿相结合的方式。与收益情境相比,在损失情境下,第三方选择这种行为方式的概率更高,且都是在惩罚的基础上再决定是否对受害者做出补偿,可能是因为第三方希望通过对受害者的补偿增进自己与受害者的社会关系,以期提升自己的社会赞许,为自己赢得正面的评价。在该情境下,被试做出的补偿选择要比惩罚选择更多,并且补偿的强度与分配方案的不公平程度存在正相关。但是在收益情境下,第三方的惩罚选择和补偿选择并没有明显的差异,这可能是因为第三方在选择惩罚或补偿两种行为之间并不相互影响,尽管第三方的补偿行为较多但这并不影响第三方的惩罚行为,也就是说,第三方对接受者的同情并不影响其对不公平分配者的愤怒。综上,经济收益与经济损失两种不同的情境会影响第三方的利他惩罚行为,并且在损失情境中,第三方会在惩罚违规者的基础上再对受害者做出补偿。

此外,研究考察了愤怒情绪、共情、维护社会规范这些因素对第三方利他惩罚行为的影响,研究结果表明,在得失情境中愤怒情绪、共情以及维护社会规范的意愿均可正向预测第三方的决策率。以往研究表明,情绪在第三方利他惩罚行为的发生中发挥着关键的作用[17-18]。有研究者认为,由违规者的行为引发的愤怒情绪可能是旁观者做出利他惩罚行为的原因之一。研究结果还发现受害者受到的不公平对待会使第三方产生共情,而共情会增强第三方帮助受害者的意愿,从而使第三方做出利他行为[19]。此外,在第三方做出利他惩罚行为的过程中,维护社会公平规范的责任感也起到了一定的作用,这种责任感促使第三方对不公平事件有所作为。

四、结论

研究在实验中给被试提供了三种不同的行为方式,要求被试在看到分配者具体的分配方案后做出行为反应,被试可选择其中的一种也可选择多种。从而考察在有多种选项的条件下第三方对分配者不公平的分配方案如何做出反应,以及在经济收益和经济损失两种不同的情境中第三方利他惩罚行为有何差异,从而进一步探究第三方对不公平事件的行为反应。

结果表明,在这两种不同的情境下,第三方面对不公平的分配方案时,在惩罚分配者的同时对受害者也进行补偿。结果显示,被试大多都选择两者相结合的方式。在损失情境中,第三方的补偿率高于惩罚率,同时补偿强度和分配方案不公平程度成正相关,实验证实得失情境能够对第三方利他惩罚行为产生影响,同时,在情境影响第三方利他行为的过程中,还受到愤怒情绪、同情感以及维护社会准则的影响。研究虽取得了一些有价值的结果,但推广仍有局限。首先实验选取的被试均是在校大学生,大学生群体具有一定的独特性,年龄以及生活经历都存在一定的局限性,在某种程度上而言并不能代表全体社会成员,从该群体出发所得到的研究结果不能完全将所得研究结果推广至全体社会成员。因此,未来的研究者们可以从被试选取的角度出发对研究进行进一步的扩展,以期得出理论意义和实践意义都更深入的研究结论,并用于实践决策中。其次,在综合考虑下研究最后采用的是人际反应指针量表,但影响第三方惩罚的人格特质有很多,因此,在未来的研究中,可以使用不同的人格特质量表,对第三方维护公平的利他行为反应进行多方面研究。同时,研究需要考虑到国民性这一特质,可将国民性纳入考虑范围,对研究中所设涉及的量表进行本土化,使之与我国国情相适宜,尽可能的将研究结果的有效性最大化。最后,研究进行的是仍然是行为实验,未来的研究可以将行为实验和脑电技术相结合,如常用的ERP技术和时频分析技术等,同时采集行为数据和脑电数据,综合考察得失情境下第三方利他惩罚的认知神经机制,全面了解第三方利他惩罚对维护社会公平的影响。