数字减影血管造影技术在肝癌合并肝动脉-门静脉瘘介入治疗中的应用

2021-07-21曹斗斗

曹斗斗

(宜都市第一人民医院放射影像科,湖北 宜昌 443300)

肝癌是临床常见的恶性肿瘤之一,可根据疾病类型分为原发性及继发性两种,其中以原发性肝癌最常见[1]。一般情况下,临床多采取经管动脉内化疗栓塞术(介入治疗)治疗患者,该法可取得较良好的效果。但由于肝癌的早期症状无特异性,诊断难度较大,部分患者在被确诊时病情已发展至中晚期,多伴有肝动脉-门静脉瘘,增加肝癌转移的风险,极有可能加重患者的肝功能损害程度,导致血流方向改变,药物进入人体后无法发挥原有的效果,栓塞失败率较高,整体效果欠佳[2]。因此,在对肝癌患者进行介入治疗时,及时确认患者是否合并肝动脉-门静脉瘘,并判断其瘘口种类及位置和分流大小,可在一定程度上提高临床治疗效果。近年来,我国的医疗技术水平不断提升,且影像学技术也在不断完善,数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)在肝癌诊断中的应用越来越广泛[3]。基于此,本研究旨在探究数字减影血管造影技术在肝癌合并肝动脉-门静脉瘘介入治疗中的应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2018年1月至2020年1月本院收治的60例肝癌合并肝动脉-门静脉瘘患者作为研究对象,其中男33例,女27例;年龄45~85岁,平均(65.12±2.14)岁,分型:巨块型30例,结节型18例,弥漫型12例。

纳入标准:经病理活检、甲胎蛋白检测确诊为肝癌合并肝动脉-门静脉瘘者;临床资料完整者;自愿参与本研究并已签署知情同意书者。排除标准:存在DSA禁忌证者;患有严重精神疾病,认知功能存在障碍者;依从性较差者。

1.2 方法 DSA检查:采用Seldinger技术对患者进行经皮股动脉穿刺并插管,至肠系膜上动脉后间接实施门静脉造影,确认患者病情的严重性,并观察门脉主干或分支是否出现瘤栓,随后对患者见腹腔干或肝总动脉造影,优维显300为造影剂,剂量约为40 mL,注入速度需保持在6 mL/s,图像采集速度约为3帧/s。

介入治疗:丝裂霉素(10 mg)+洛铂(50 mg)+法玛新(40 mg);使用10 mL的超液化碘油作为肿瘤血管堵塞时的栓塞剂,将明胶海绵颗粒、三丙烯球囊及钢圈作为肝动脉-门静脉瘘瘘口堵塞的栓塞剂,根据患者的瘘口情况及肿瘤大小调整栓塞剂的剂量,治疗结束后可通过随访的方式,定期复查患者。

1.3 观察指标 ①治疗前、治疗后1个月,分别检测患者的谷丙转氨酶(ALT)和血清甲胎蛋白(AFP)水平。②分析肝癌合并肝动脉-门静脉瘘的分型与肝癌病理类型关系,病理类型主要分为中央型、混合型及周围型,中央型:瘘口位置处于门静脉主干,肝动脉显影主要显示出分支显影;周围型:瘘口位置处于门静脉Ⅱ级,肝动脉显影出现网格征。③观察患者的成功栓塞率。④观察患者的临床治疗效果,显效:治疗后瘘口完全消失,复查时可见碘油沉淀较良好;有效:治疗后瘘口基本消失,但DSA检查发现仍存在动静脉瘘;无效:瘘口未消失且存在扩大迹象。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

1.4 统计学方法 采用SPSS 22.0统计软件进行数据分析,计量资料以“±s”表示,比较采用t检验,计数资料以[n(%)]表示,比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

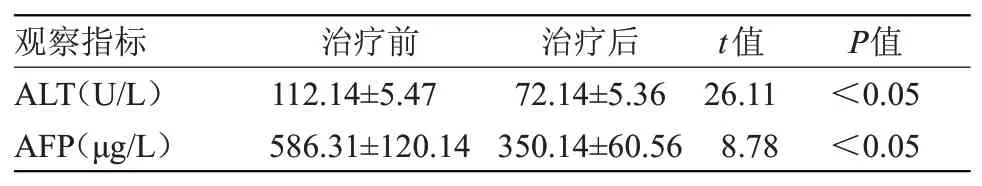

2.1 治疗前后实验室检查指标比较 治疗后,患者ALT、AFP水平明显低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 治疗前后实验室检查指标比较(±s,n=60)

表1 治疗前后实验室检查指标比较(±s,n=60)

注:ALT,谷丙转氨酶;AFP,血清甲胎蛋白

?

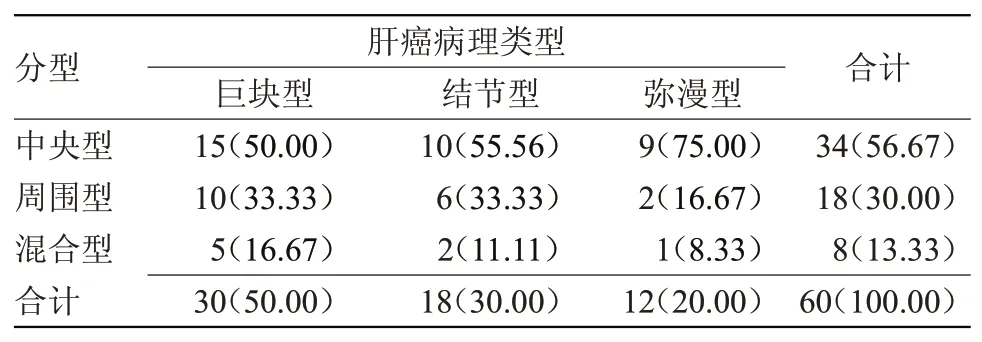

2.2 分型及病理类型 肝癌患者的分型主要以巨块型为主,其次分别为结节型及弥漫型;60例肝癌合并肝动脉-门静脉瘘患者中,病理类型主要以中央型为主,其次分别为周围型及混合型,见表2。

表2 分型及病理类型[n(%)]

2.3 成功栓塞率 60例患者中,肿瘤成功栓塞率为90.00%(54/60),其中中央型成功栓塞率为51.85%(28/54),周围型栓塞成功率为48.15%(26/54),比较差异无统计学意义;肿瘤成功跨过瘘口栓塞率为58.33%(35/60),其中中央型成功栓塞率为71.43%(25/35),明显高于周围型的28.57%(10/35),差异有统计学意义(χ2=12.86,P<0.05)。

瘘口封堵成功率为12.87%(40/60),其中中央型成功率为55.00%(22/40),周围型成功率为45.00%(18/40),比较差异无统计学意义。

2.4 临床疗效 60例患者的治疗总有效率为96.67%(58/60),其中显效率为50.00%(30/60),有效率为46.67%(28/60),无效率为3.33%(2/60)。

3 讨论

肝动脉-门静脉瘘是肝癌常见的并发症之一,分析原因主要是肝动脉或静脉受阻导致肝窦受到的压力增加,血液在流入静脉后生成瘘[4]。目前,临床主要采用介入治疗的方法治疗该类患者,但在治疗过程中常会受到门动静脉压力增加的影响,降低介入治疗效果。

据相关研究显示[5],在对肝癌合并肝动脉-门静脉瘘患者进行介入治疗时,采用DSA技术对其进行诊断,可在一定程度上提高治疗效果。DSA技术是一种新型的影像学诊断技术,该技术可利用计算机程序将对比剂注射前后的影像学图像转化为数字信号,根据数字间的差值获取对比剂图像,通过该方式能直观呈现患者的血管图像,以此获取患者血管形态、数量等信息,随后还能使用图像序列获取患者组织器官内的血流动力学及功能变化情况[6]。本研究结果显示,60例患者中,巨块型出现率较高,其次为结节型,弥漫型较少;而病理类型中,中央型较多、其次为周围型,混合型最少。表明,采用DSA技术诊断肝癌合并肝动脉-门静脉瘘患者,可及时确认患者的病变范围及类型,可为介入治疗提供良好的参考依据。由于肝脏动脉及门静脉在人体中存在一定的特殊性,在对肝癌合并肝动脉-门静脉瘘患者进行介入治疗时,利用DSA技术进行血管灌注,可及时发现肝动脉-门静脉瘘的病理类型,并根据病理类型选择合适的栓塞方式,有利于提高栓塞的成功率及治疗效果[7]。本研究结果显示,中央型肿瘤成功栓塞率与周围型比较差异无统计学意义;中央型肿瘤成功跨过瘘口栓塞率明显高于周围型(P<0.05);中央型瘘口封堵成功率与周围型比较差异无统计学意义,但治疗有效率高达96.67%。表明,在对肝癌合并肝动脉-门静脉瘘患者进行介入治疗的同时采用DSA技术进行诊断,并根据诊断结果为患者制定针对性的栓塞方案,可在一定程度上提高栓塞成功率,治疗效果较好。ALT是反映患者肝功能的一项重要指标,若患者体内的肝细胞或相关组织损伤,ALT水平将会超出正常范围;血清AFP是检测肝癌的肿瘤标记,血清AFP水平主要与肝细胞的分化程度相关,患者体内的肝细胞一旦受损,血清AFP水平将会升高[8-9]。在治疗肝癌合并肝动脉-门静脉瘘患者时,采用DSA技术进行诊断,能最短的时间内发现患者的疾病进展情况,可及时采取针对性的栓塞方式治疗患者,确保治疗的时效性,尽早改善患者的肝功能指标[10]。本研究结果显示,在对肝癌合并肝动脉-门静脉瘘患者实施介入治疗的过程中采用DSA诊断后,患者的ALT、AFP水平均明显低于治疗前(P<0.05)。表明采取DSA技术诊断肝癌合并肝动脉-门静脉瘘患者后,再对其实施介入治疗,可及时改善患者实验室相关指标,尽快恢复患者的肝功能,进一步提高患者的生活质量。

综上所述,采用DSA技术诊断肝癌合并肝动脉-门静脉瘘患者,可及时明确不同肝动脉-门静脉瘘的类型,且根据病理类型采取不同栓塞方式治疗患者,可在一定程度上提高栓塞成功率,同时,还能有效改善患者的肝功能,进一步提高患者的治疗效果,值得临床推广应用。