论非法经营罪的限缩适用

2021-07-20张煜林

张煜林

〔郑州大学 法学院,河南 郑州 450001〕

习近平总书记在2018年召开的民营企业座谈会上的讲话中指出:“按照罪刑法定、疑罪从无的原则处理,让企业家卸下思想包袱,轻装前进。”(1)习近平:《在民营企业座谈会上的讲话》,http://news.cnr.cn/native/gd/20181101/t20181101_524402250.shtml,最后访问时间 :2021年3月4日.2019年11月13日,最高人民检察院检察长张军于郑州大学做的讲座中强调:“对于民营企业,可捕可不捕的不捕;可诉可不诉的不诉;可判实刑可判缓刑的判个缓刑”,释放了矫正对经营行为刑法规制过严问题的信号。刑法无论是其手段的严厉性还是对于规制对象的权利剥夺程度都大大严厉于其他法律部门,对行为主体的影响程度与民法、行政法不可同日而语,刑事手段的适用应当成为打击犯罪的国之重器、维护社会稳定的压舱石。

一、非法经营罪适用中的扩大化问题实证分析

经营是商业活动的核心。“非法经营”的“经营”二字与大部分商业活动都有联系,非法经营罪具有被扩大适用的天然基础。该罪属于典型的法定犯、行政犯,规制内容会随着司法解释以及行政文件的变更而改变,导致了适用失之宽泛。

实务中以司法解释、指导性案例等形式,出台了诸多针对非法经营行为的解释。笔者将司法文件整理后,分为“纳入”与“排除”两类,归纳如下。

第一类:纳入类,将一定行为解释为非法经营行为。

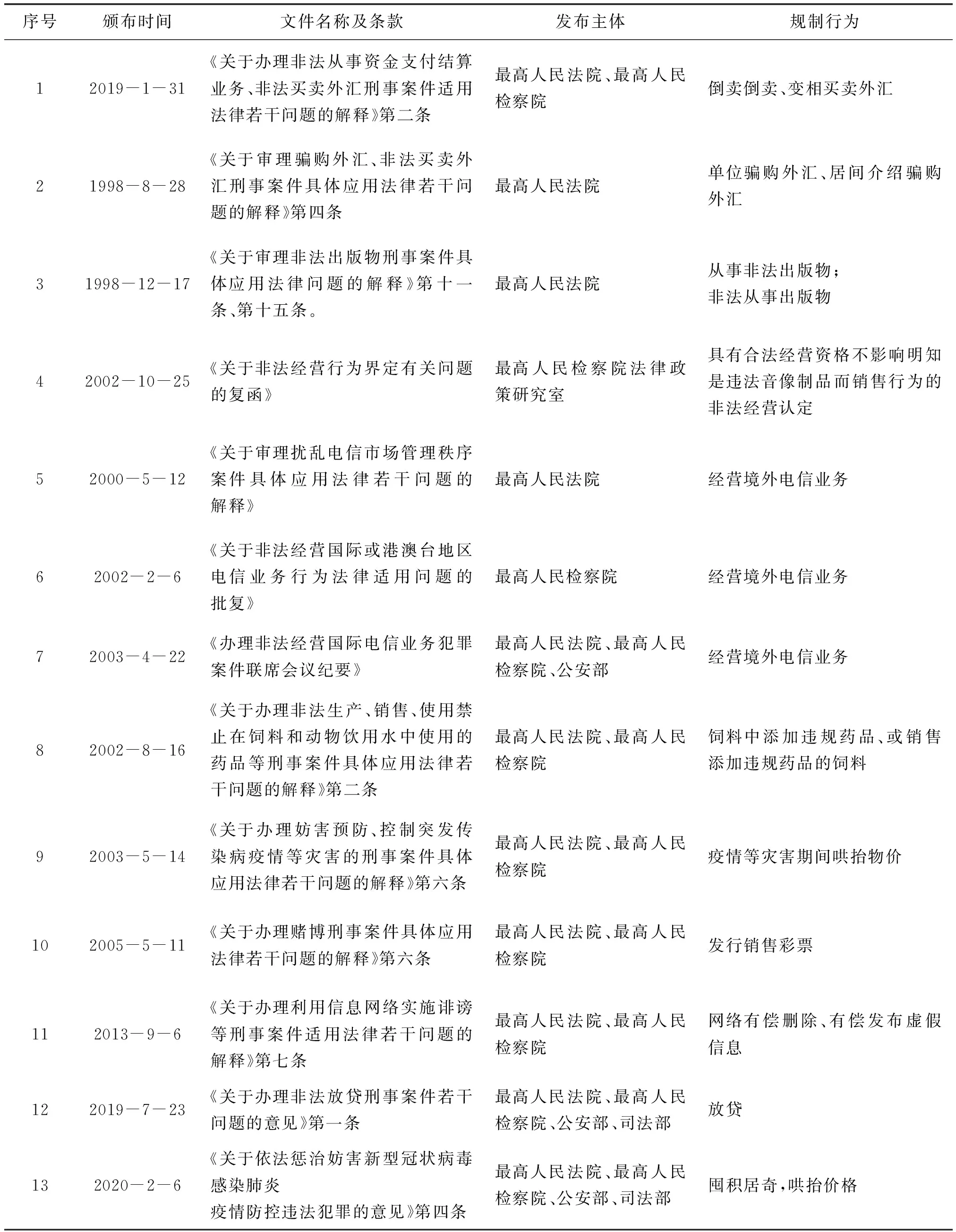

1.明确将该行为解释为刑法第二百二十五条第一款第(四)项,或是将行为归入兜底条款,见表1。

表1 将一定行为解释为非法经营行为的文件

2.将特定行为解释为非法经营行为,但未明确适用项,包括非法经营食盐、烟草专卖品,倒卖陈化粮,设置“伪基站”等。

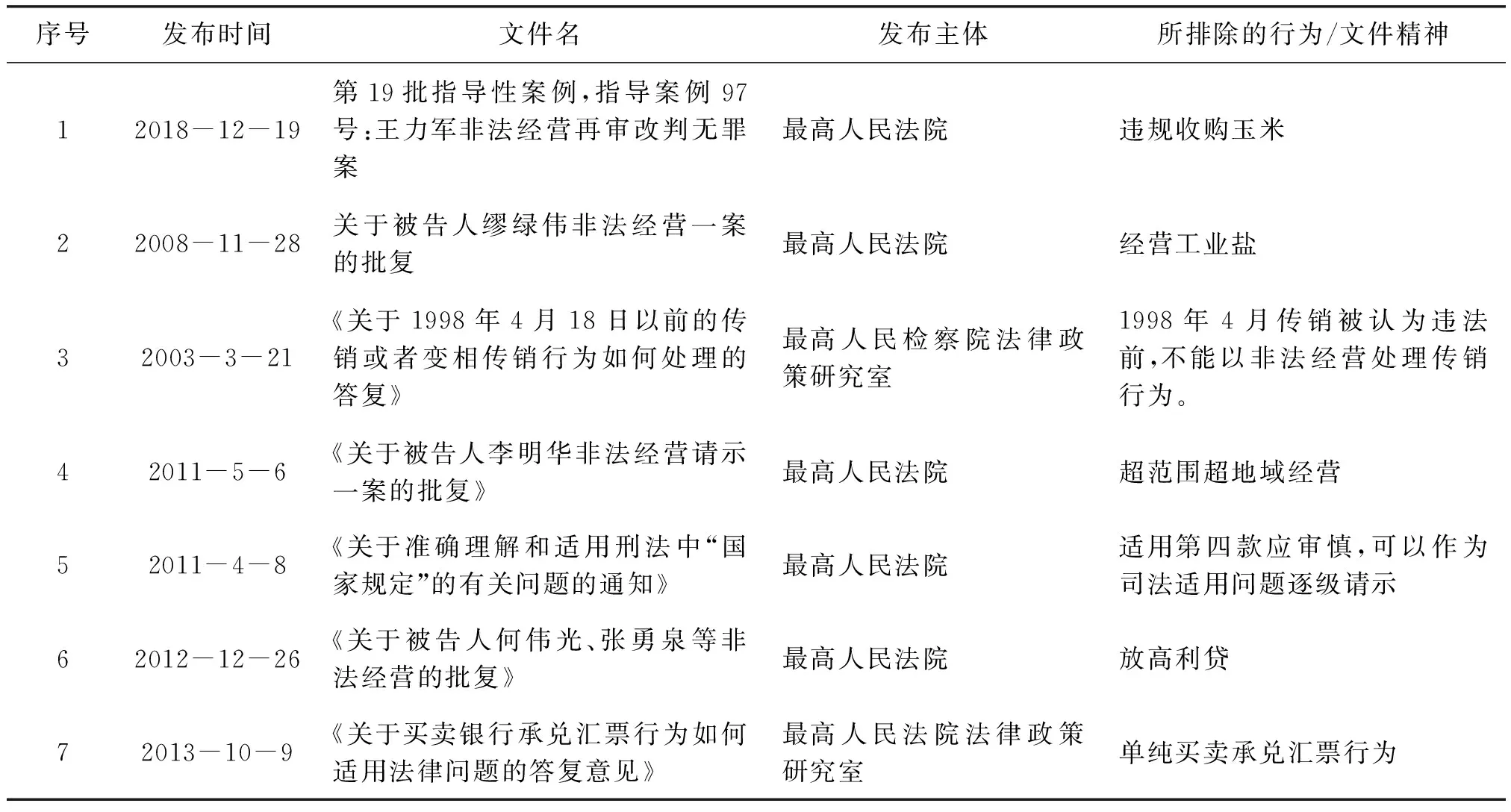

第二类:排除类,将一定行为排除出非法经营罪,或要求审慎适用非法经营罪的司法文件,见表2。

表2 将一定行为排除出非法经营罪或要求审慎适用的文件

从以上两表的对比可以发现,首先,非法经营罪的司法解释不仅数量繁多,涉及的经营类型、经营行为也极为全面。兜底条款在司法解释补充下显得密不透风。虽有文件要求审慎适用第四款,(2)《关于准确理解和适用刑法中“国家规定”的有关问题的通知》(法发{2011}155号)。在实务中也已经出现了一些慎用的案例,但从表2可以看到,明确出罪的少数案件,以请示批复的方式达成,如表2中序号2、4、6、7案件;或是由最高检抗诉后再审改判达成,如表2序号1王力军非法经营再审改判无罪案,总体上表明出罪比较困难。此外,各类解释更多侧重于行为类型的罗列,以行为为指引,容易形成实务中行为定罪的倾向。

通过统计和比对,各解释文件多以行为类型为主要内容,且关于入罪的司法解释无论从数量、规模、涵盖的商业领域,还是规定的详尽程度及可操作性,都远超过排除适用的司法解释。主要以行为类型为内容,入罪有依据详细的规范,出罪却要请示上报或等待批复,极易造成以行为定罪倾向,导致该罪出现适用扩大化问题。

二、非法经营罪的限缩路径

法条和司法解释文件中的规定多为行为类型且种类繁多,易引起以行为定罪的不当倾向,非法经营罪扩大适用状况与实务中的行为定罪倾向有关。非法经营罪的扩张适用有违刑法的谦抑性,宜重新审视该罪性质,重视结果在该罪认定中的限定作用,以限缩该罪适用。

1.前提释明:刑法分则罪状是犯罪的成立条件

针对我国刑法分则的具体罪状规定的是犯罪的既遂条件还是成立条件这一问题,通说认为我国分则条文的立法模式是既遂模式。[1]由于通说是法条罪状以既遂条件为标准,使得我国通说的犯罪既遂认定标准为“构成要件齐备说”,[2]行为犯、结果犯等是犯罪既遂的分类。

首先,既遂条件的立法模式来自德日,而德日的立法模式与我国的立法模式本身存在不一致。我国刑法在总则中规定各种未完成形态犯罪,在分则中对同种罪设置一个罪名,实务处理中同一个罪名下可以存在该罪的未遂、预备等未完成形态,以及结果加重等情形。日本刑法中同类行为被区分规定为不同罪状,比如日本同时存在事后强盗罪、昏醉强盗罪、强盗致死罪、强盗未遂罪、强盗预备罪和强盗罪等。[3]与杀人相关的犯罪存在杀人罪、强盗杀人罪、杀害人质罪、决斗杀人罪、有组织杀人罪等不同的罪名。[4]我们在认识罪状功能时需要结合立法整体,对罪状的作用重新考量,而非依据惯性思维。

其次,认为罪状是既遂条件会导致我国刑法整体上存在矛盾。我国刑法第十三条规定:“依照法律应当受到刑罚处罚的,都是犯罪”,在随后的第二十二、二十三、二十四条中分别规定了预备犯、未遂犯和中止犯的处罚原则,也就是说,预备犯、未遂犯、中止犯也可能科处刑罚,结合第十三条的规定,意味着犯罪预备、未遂或中止也是犯罪。按照三阶层的观点“犯罪具有构成要件符合性、违法性、有责性”,如依照犯罪既遂的“构成要件齐备说”,显然预备、未遂或中止都不是既遂,自然不该也不能满足“构成要件符合性”的要求,因而也就无法构成犯罪,显然存在矛盾。

最后,认为分则条文是以既遂为模式规定也与现实存在的条文有矛盾。例如我国刑法故意杀人罪的罪状“故意杀人的”,就显然不是故意杀人的既遂情形,而只是规定了成立该罪的行为,学界有观点将之解释为出于简明的考量,对于过于明显的既遂标准不再赘述。[5]对于刑事立法如此严肃的工作,这样的理由显然并不具足说服力,退一步讲,即使不考虑刑事立法严肃性的问题,尽管该理由可以解决故意杀人罪的罪状问题,也不能解决分则中其他明显不是以既遂标准为内容的条文。例如拐卖妇女儿童罪,就无法以条文中的“拐卖妇女、儿童的”作为既遂标准,该罪不存在过于简明而不需标注的问题。还有观点认为受立法技术所限,不可能呈现全部的犯罪构成要件,[6]显然也缺乏说服力,至少在故意杀人的罪状上,并不能以立法技术无法呈现作为理由。通说作为一个时期的代表观点存在其合理性,但随着刑法学的发展,诸多学者从各个方面反驳了罪状以既遂为立法模式的通说。“犯罪构成只能决定犯罪的成立,而不能决定犯罪的形态。”[7]在一些教科书中也出现了犯罪构成作为成立条件的观点,“在我国,犯罪构成是犯罪成立条件。”[8]笔者认为,将分则罪状理解为成立模式更符合逻辑,在非法经营罪中,该罪结果正是法条构成要件之一,不符合构成要件则不能成立犯罪。

2.本罪为结果犯

大陆法系对结果犯与行为犯的区别,有两种不同的观点。[9]第一种观点以行为的客观效果与行为本身可否在时空上分离为标准,认为结果犯的行为与结果之间存在时空上的不一致性,行为的发生和结果的产生存在区隔,例如杀人行为,杀人手段的发出和被害人受到手段影响之间存在时间和空间的区隔。行为犯的行为结果与行为共同发生,无法分割,比如侵害住宅安宁罪,行为的完成与侵害住宅安宁是同时发生,不存在时间空间上的分割的。这种观点不是从结果的有无上进行考察,而是从行为与结果的结合关系上考察。在第二种观点以犯罪构成要件是否包含结果要素为标准。认为结果犯中的结果是犯罪构成要件的要素,例如杀人罪中的死亡结果。行为犯以行为为构成要件,不要求结果。[10]

对于非法经营罪来说,第一种观点认为任何行为都存在结果,而行为与结果是否具有可区隔的关系才是确定行为犯与结果犯的关键。在法条中体现的 “扰乱市场秩序”,并不随着非法经营行为同时产生,它们之间存在时间和空间的区隔性。对于非法经营罪来说,无论从事任何一种经营,例如出卖烟草制品,与达成非法交易,及至扰乱市场秩序存在时空不一致的,符合该观点下的行为犯标准。

第二种观点也是我国刑法学教科书中吸收和使用的观点,只不过我国刑法教科书是在犯罪既遂为模式这一理念下进行分析的。非法经营罪的条文中明确包含了“扰乱市场秩序,情节严重”。在该观点下,对何谓结果的理解影响对该罪是否是结果犯的判断。日本刑法学者的研究中有实质犯与形式犯这两个概念,所谓实质犯就是行为实质性侵害法益或者对法益造成危险,形式犯是法律为了保护某些法益设立了预先的行为义务,违反这一行为义务即成立犯罪的规制模式。例如没有携带驾照并不会对交通安全形成直接侵害或造成危险,但如果法律预先设立了携带驾照的义务,对没有携带驾照的行为的规制就属于形式犯。[11]德国学者麦兹格(Mezger)认为实质犯就是结果犯,形式犯就是行为犯,[12]这种看法将结果犯的结果理解为对法益的侵害或危险。此外,我国台湾地区有学者把结果理解为是对法益或者行为客体的影响。[13]从法条用语本身来看,市场秩序是非法经营罪的保护法益,无论从哪种种观点上看,“扰乱市场秩序,情节严重”都符合该罪结果的特征,属于该罪的结果。本罪的罪状规定了扰乱市场秩序、情节严重这一结果,符合该观点下的结果犯。在没有对市场秩序的判断和情节的判断下,不能直接以被告人有非法经营行为认定其构成犯罪。

三、非法经营罪认定中的其他要点

如上文所述,该罪的认定需要纠正行为定罪倾向,重视结果在该罪成立中的限定作用。除此之外,该罪由于其法定犯性质,认定上还具有其他需要重视的地方。

1.非法性之认定应当以实质上具有行政违法性为前提

非法性之判断是否应当包含行政违法性,学界存在不同观点,有观点从反面界定具有刑事违法性的行为,认为“在行为被认定为具有行政违法性或者被其他非刑事法律明确纳入其中时,就应该对该行为做出阻却刑事违法的结果。”[14]该观点认为刑事违法性与非刑事法律的违法性是互斥的关系,具备了行政违法性意味着不可再被重复评价。笔者认为,行政法与刑法保护法益、维护秩序不在同一层面,行政法的规制手段具有管理、引导、恢复秩序的作用,而刑法的手段在于禁止与惩戒,同时对一个行为进行行政违法性评价与刑事违法性评价不会存在重复评价的问题。

是否需要以行为具有行政违法性为前提,笔者在司法解释中没有查到关于非法经营的司法解释,作为刑法分则第三章犯罪的非法集资案件,其司法解释具有一定的参考价值。最高人民法院在2011年8月的通知中规定,行政部门对于非法集资的认定不是刑事审判的必经程序,未经行政认定不会影响刑事审判,(3)最高人民法院《关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知》(法〔2011〕262号)第一条:“行政部门对于非法集资的性质认定,不是非法集资案件进入刑事程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的审判。”有研究者将之理解为否定入刑需要具有行政违法性的依据。[15]笔者认为这是对通知含义的误读,通知中“不是必经程序”的措辞清楚地表明了这是关于程序的阐明,意思是程序上无须经过行政认定,而非否定行政违法性的前提条件。刑法作为国家治理的最严厉手段,具有定罪量刑的权力,确实无须经过行政程序的先行认定,这是出于法理的当然结论。无论是出于效率考量,还是刑法本身的权威,都有权不经过行政程序确定违法而予以刑事裁断,该通知是对于非法集资这类同时具有行政违法性的案件在处理程序上的正本清源,并不是说入刑不需要以行政违法性为前提。笔者认为该通知的精神同样适用于非法经营罪的认定,具有行政违法性是对行为的实质性要求,对行为进行刑事评价不以其是否已经过行政程序认定为前提。

行政犯具有二次违法性判断的特征。从法理上看,不具有行政违法性的经营行为不会具有刑事违法性。非法经营罪是行政犯,保护法益是市场秩序。刑法在社会中具有划定底线的作用,刑法保护的法益是社会中最根本最值得保护的法益,刑法以剥夺资格、财产、自由甚至生命为手段,具有严厉性。行政法规是以社会治理为内容,采用治理管理手段,举措相对轻缓,以达到良好的社会治理效果为目的。刑法的法益保护具有底线性,因而对行为要求的社会危害性更高,入罪范围更小。行政法的规制具有管理、引导目的,对违法行为要求的危害性较小,违法的范围更广。一个行为连行政违法性都不具备,显然不可能具有刑法所要求的社会危害性,不会成立刑事犯罪。有学者将之称为“经济犯罪应具有双重违法性特征”。[16]即在违反了国家行政法规的基础上,由于具有严重社会危害性和人身危险性,进而具有刑事违法性,行政违法性与刑事违法性是阶梯式关系。表2中序号2关于缪绿伟非法经营案的批复就体现了这一法理,(4)最高人民法院关于被告人缪绿伟非法经营一案的批复(2008)刑他字第86号,“《盐业管理条例》第二十条虽然规定盐的批发业务由各级盐业公司统一经营,但并无相应法律责任的制度,1995国家计委、国家经贸委下发的《关于改进工业盐供销和价格管理办法的通知》明确取消了工业盐准运证和准运章制度,工业盐已不再属于国家限制买卖的物品。”由于工业盐准运证准运章制度的取消,工业盐不属于专营专卖、限制买卖商品,说明工业盐的营运已经不再具有行政法上的违法性,缪绿伟的行为不具有行政法上的违法性,当然也就不具有刑事违法性。

具有行政法的违法性同样也是罪刑法定的要求。从法条和司法解释的规定来看,非法经营罪的法条采用了空白罪状,前三款的用词都明显体现了行政法规在非法经营行为的判断上具有标准作用,“法律法规规定的……”“法律、行政法规规定的……”“未经国家有关部门批准……”,空白罪状是市场经济秩序罪立法技术所需,由刑法的目的和性质所决定。规制经营行为的主体必然也只能是浩如烟海事无巨细的行政法规,行政法规才是商事主体进行经营活动的主要依据,刑法既不能也不该成为规制商事活动和经营活动的主体,具有实质意义上的行政违法性就成为罪刑法定的必然结果。司法解释中也处处强调行政法规的规制作用,实施了违法行为但尚不足以构成犯罪的,应予以行政处罚,这是司法解释的态度和实务中通行做法。(5)最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家新闻出版广电总局《关于依法严厉打击非法电视网络接受设备违法犯罪活动的通知》(新广发【2015】229号)。

需要强调的是,行政违法性不只包含已经被该罪第一款明文规定的专营专卖制度,也包含违反行政许可法等行政法规的情形。该罪名第四款的兜底条款是为了增强刑法的稳定性与适用性,违反了行政法规,并具有严重社会危害性、具有应受刑法处罚性的行为,可以适用该罪第四款。如果狭隘理解行政法规,限于专营专卖制度,立法中的兜底条款就会存在被架空的可能,无法发挥兜底条款的作用。行政违法性是入罪的必要但不充分条件,入罪需具有实质的行政违法性是在为之后的定罪正确引流,是在刑事违法性审查前多加了一层限定,因而行政违法性采取广义理解不会导致入罪范围过大的问题,有助于合理入罪。

2.行为如存在其他解释的可能性则不宜认定为非法经营

判断行为是否属于刑法规制的经营行为,应当对比该行为与行政法规规定的经营行为是否具有实质上的一致性,尤其要注意是否具有其他理解的可能性,在生活中易于存在,可以另作其他理解时,不宜认定为非法经营行为。

如在王力军涉嫌非法经营再审改判一案中,(6)内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院刑事判决书(2017)内08刑再1号。一审法院以兜底条款入罪是疏于衡量该案的行为特征,扩大认定了粮食收购这种经营行为。农民王力军未经行政许可在内蒙古临河区白脑包镇附近村组收购玉米,并卖给粮油公司分库。王力军付出了劳动,获取收益具有正当性,收益完全可以理解为他代农民卖粮的报酬,可以理解为他在经营“代卖”的中介业务,不能仅依据他有收取粮食的行为、有收益,就认定其从事的是“粮食收购”这种经营行为。该案中粮食收购行为仍是由粮油公司进行的,王力军的涉案行为不宜以非法经营入罪,原审法院的认定是泛化适用了兜底条款。

易涛涉嫌非法经营罪一案中,(7)河南省郑州市中级人民法院驳回申诉通知书(2020)豫01刑申11号。涉案行为与行政法规规定的行为具有实质上的区别,认定销售戒烟产品为销售卷烟,欠缺说服力。涉案产品取得了被归类为戒烟制品的国家发明专利,河南省卫生防疫站出具的证实其具有戒烟效果的检验报告书,销售宣传为戒烟产品,宣传效果为减少尼古丁摄入,经营该种以戒烟为主要功效的产品,不宜被认定为“经营烟草制品”。驳回申诉通知书中的认定理由为:产品具有卷烟形状、使用了卷烟纸、过滤嘴和卷烟生产机械,以及公诉方出示的证据中含有烟草质量监督检测中心出具的戒烟产品内容物含烟草DNA的报告。对于理由一,笔者认为,第一,戒烟产品为了达到替代卷烟的效果,做到触摸手感的一致性,提升烟民的使用舒适度,降低戒断的心理依赖性,对卷烟进行外形模仿是具有正常考量的产品设计行为,此举有可能涉及外形专利等问题,但不会成为认定戒烟产品是卷烟的理由。第二,该戒烟产品是非点燃型的气味吸取式戒烟器,(8)使用方法来自淘宝网店“易星中药戒烟体验中心”网址,https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.4.7fa67484Yg66J2&id=520439197170,最后访问日期:2020年10月29日。与卷烟的点燃抽吸区别较大,不存在通知中所论证的相似性。对于理由二,公诉方出示检测报告认为DNA检测含有烟草,第一,出具该报告的烟草质量监督检验中心不具有司法鉴定资格,本文不多讨论该报告的效力问题;第二,如果需要证明该公司产品原料含烟草,在公司的采购、生产渠道应该可以获得更扎实的证据,司法文书中并未体现该类证据。退而言之,即使产品中含烟草,但该戒烟产品不可点燃,是采取非点燃的气味吸取式使用方法,与卷烟采取烟丝燃烧的使用方法不同,是否产生燃烧代谢产物尼古丁、焦油更是大相径庭;第三,易星戒严灵的产品介绍中主要是以怀菊花等中草药为内容物,戒烟产品为了模仿卷烟口感、降低戒断难度,在一定时段的戒烟产品中加入微量烟草用以气味吸取,并不成为否认其戒烟产品的理由。

3.经营行为须具有严重的社会危害性

德国刑法学家冯·李斯特曾言,刑法既是善良人的大宪章,也是犯罪人的大宪章,刑法规制手段严厉,涉及公民权利、自由、甚至生命的剥夺,因而刑法应当规制具有严重社会危害性的行为。非法经营罪规制的行为需具有严重的社会危害性,具有刑事处罚的必要性,实务中应综合考察经营体量、影响范围、社会习惯,准确判断经营行为的社会危害性。如需适用兜底条款入罪,在缺乏判断的基准时,应当以涉案行为类比刑法第二百二十五条前三项所规定行为的社会危害性。

在王力军非法经营再审改判一案中,(9)内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院刑事判决书(2017)内08刑再1号。案发后,被告人主动投案自首并主动退缴获利,该案不存在严重的社会危害性。王力军的玉米收购范围仅限于一镇附近的村组间,影响范围十分有限;收购后直接转卖于粮油公司,不存在囤粮居奇、倒买倒卖等破坏国家粮食收购秩序的行为。涉案经营数额21万余元,获利6000元,根据内蒙古的秋收季节而言,难以认定是足以危害国家粮食收购秩序的大量收购。王力军没有大量收购的条件和行为,不存在扰乱国家粮食收购管理秩序的可能,其行为更应当解读为在其生活区域内的农民们和粮油公司之间建立连接、赚取差价,很难说存在严重的社会危害性。他不过是充当农民和粮油公司的中介,实质意义上的粮食收购行为还是由粮油公司来完成。其行为反而有一定的社会服务作用,当地农民可以就地卖粮,粮油公司也可以便利收购,省去单独收购的时间成本和人力成本。有需求就会有市场,其间的不当行为首先应该考虑是否可以用行政手段规制引导,在缺乏对该案的危害性考量,直接以刑法手段打击此类行为,会对经营造成过度干涉,这也正是再审改判适用的理由。

法定犯中行为人的违法性认识并不如自然犯中自然确信,尽管传统观点认为违法性认识错误不能阻却故意。[2]124法定犯更多规制的是违反管理秩序等的“法定之恶”,而非人的善良天性可以判断的“自然之恶”,也正是由于轻易惩治“法定之恶”会对行为自由产生威胁,学界曾在法定犯大量涌现的时代出现认识和讨论违法性认识错误的学说。[17]非法经营作为行政犯、法定犯,将其作为犯罪是基于政策的理由,因而格外需要考量行为的社会危害性。

四、结语

非法经营罪饱受“口袋罪”诟病,将其扩大适用会影响到刑法规制对象的行为自由。刑法作为最严厉的社会治理手段,在社会规制中起到的是划定底线的作用,非法经营罪适用中的行为定罪倾向是导致该罪有违谦抑性的重要因素。非法经营罪罪状是成立犯罪的基本要求,在没有满足“扰乱市场秩序,情节严重”前提条件下不能成立犯罪,应当摒弃有行为则定性的做法,注重考察行为的结果。该罪是法定犯,入罪以具有行政违法性为前提,没有行政法违法性的行为,不应当具有刑事违法性。强化行政法规的指向性作用,坚持实质的行政违法性既是罪刑法定的要求,也是准确适用该罪的前提。此外,在刑事违法性审查阶段,认定刑法中的经营行为应该对比涉案行为与行政法规规定的经营行为是否具有实质上的一致性、是否具有其他理解的可能性。最后,综合考量经营体量、影响范围、社会习惯,据此判断经营行为是否具有严重的社会危害性。厘清非法经营入罪界限,不仅是刑法解释的归位,对于合理发挥刑法功能也具有重要作用。