生态风险治理数字化转型的路径探析

2021-07-19顾金喜胡健

顾金喜 胡健

[摘 要]传统生态风险治理由于观念落后、体制僵化、利益博弈现象严重等问题,制约了风险治理现代化进程。

数字技术日益广泛地应用于公共治理领域,实现数字化转型已成为生态风险治理发展的必然趋势。生态风险治理数字化转型对治理理念、技术、体制、机制和模式重塑提出了必然要求,应通过完善生态数据综合平台、构建全流程生态风险数字治理体系及构筑多主体协同参与的数字化网络来整合内部机制、联动外部社会力量,以优化生态风险治理绩效,确保公众安全并满足人民对美好生活的向往。

[关键词]生态风险;风险治理;数字化治理;数字化转型

中图分类号:D64 文献标识码:A 文章编号:1008-410X(2021)01-0046-09

“生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题,也是关系民生的重大社会问题”[1](P359)。

党的十八大将生态文明建设纳入中国特色社会主义“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,党的十九大提出要加快生态文明体制改革、建设美丽中国的目标,并把“污染防治”列为“三大攻坚战”之一,凸显当前推进生态文明建设和生态风险治理的重要性与紧迫性。

改革开放以来,我国经济建设取得举世瞩目成就,但长期粗放型的增长模式带来生态环境的巨大破坏,严重影响了我国社会主义现代化进程,降低了社会治理的有效性及人民对美好生活和美丽中国的向往。由生态环境问题引发的群体性事件也呈指数型增长,进一步激化了社会矛盾。面对高度不确定和复杂的生态风险,如何有效治理是个亟待解决的重大现实和理论问题。

随着数字时代的到来,互联网、大数据等信息技术的应用和发展使得生态风险治理方式发生变革,以政府主导的单一管理模式逐渐为新型治理模式取代,标志着我国对传统生态风险治理模式的反思与修正[2]。

一、传统生态风险治理的方式与困境

(一)传统生态风险治理的方式

长期以来,我国实行的是以政府为主体、以运动式治理为手段、以污染治理为目的的生态风险治理模式[3]。该种模式下,政府作为生态风险治理的核心,具有合法性和绝对话语权,在生态风险治理中拥有较大的管制干预权力[4]。然而,政府作为唯一的治理主体排斥了其他社会主体的参与,导致社会组织与普通公众在生态风险治理方面存在感低、话语权小,协同作用发挥的空间极为有限。作为合法性与强制性的载体,政府往往通过运动式治理的手段开展生态风险治理工作。运动式治理一般采用突击的方式,简单粗暴、效果持续时间短,对于治理权责界限的划分并不清晰,热衷于“一刀切”的方法谋求环境质量的短时提升。地方政府在其辖区内往往通过宣传动员、环保督察、关闭查封的方式以完成生态治理的指标任务[5]。近年来我国部分城市出现的“煤改氣”运动,以及每逢举办大型国际会议集中关厂停产等措施都体现出运动式治理的特征。在治理目的上,虽然我国力图摆脱西方国家“先污染后治理”的窠臼,但在目标设置上常将污染治理奉为圭臬,将显现的生态问题作为治理对象,以污染治理结果为导向,某种程度上难以摆脱“先污染后治理”的路径依赖。

毋庸讳言,传统的生态风险治理模式在较长历史时期中发挥过重要作用。以政府为主导的治理模式可以有效集中资源、迅速行动,弥补市场在生态风险治理中的不足。运动式治理的治理手段可以有效完成来自上级的指定任务,强化企业主体责任,提升公民环保意识,短期效果较明显,震慑作用较强。污染治理则将资源集中于亟待解决的问题之上,能有效提高资源的利用效率,缓解生态风险中最为紧迫的问题。

然而,随着时代发展,传统生态风险治理因其自身固有的缺陷已不适应社会需求,成为社会经济发展的桎梏。社会主要矛盾的变化、科技的进步、各方利益诉求的博弈使得传统生态风险治理模式失灵,出现了治理效果欠佳、管理成本高、方式单一等问题,面临着一些其自身难以突破的困境[6]。

(二)传统生态风险治理的困境

1.重经济发展轻生态保护:压力型政治体制下地方政府的价值偏离与异化。首先,自改革开放以来,经济建设一直是各级政府的中心工作,GDP的增长成为衡量政府工作绩效的首要标准。在以经济业绩为评价指标的体系下,各级政府官员只能通过晋升锦标赛的方式实现个人发展与维护地方利益,政治晋升的性质与要求决定了各级政府行为的出发点[7]。其次,由于生态指标的难以衡量与时间要求上的长期性,地方政府往往产生短视行为,将主要精力置于经济发展上。因此,在压力型体制下经济一度成为压倒一切的政治,经济发展的硬指标成为驱使各级政府制定政策和施政的核心动力,也成为社会的主流价值理念,而生态保护被投闲置散。价值理念的偏离和异化使得整个社会都重视经济发展而忽略了生态保护和生态风险治理的重要性。经济发展在创造中国速度、中国奇迹的同时导致严重的生态环境破坏,生态环境问题逐渐被摆上重要的公共治理甚至国家治理的议事日程。松花江水污染事件、太湖蓝藻事件、连续暴发的血铅事件均是生态风险治理失败的案例。再次,在实际生态风险治理过程中,一些地方弄虚作假、虚假治理现象普遍存在。如宁夏灵武侵占国家级自然保护区问题,中央环保督察组在环保督察过程中发现侵占保护区的问题后,地方整改不但毫无进展,反而存在弄虚作假、故意隐瞒的情况,有愈演愈烈之势。宁夏发改委并未采取实质性工作,为了推卸责任甚至通过撤销总体规划来应付整改。重经济发展轻生态保护的理念偏差一览无遗,生态风险治理任重道远。

为了平衡经济发展与生态保护之间的关系,近年来一些地方政府将生态环境保护纳入绩效考核体系当中,提出生态环保“一票否决”制,强化地方政府对于生态保护重要性的认识,缓解当前生态风险治理的压力。

此外,有学者提出以“绿色GDP”的考核体系代替传统的GDP考核标准,即从现行GDP当中扣除生态环境保护所消耗的成本,将生态问题纳入经济发展过程,从而提升官员对于生态环境保护的重视[7] 。然而,不论是生态环保“一票否决”制抑或是“绿色GDP”指标考核体系,在实际操作过程中既缺乏普遍适用性、可行性,难以推广,又存在流于形式、“一刀切”的问题。新指标体系的纳入本质上并没有改变各级政府以经济建设为主的思路,在我国压力型体制下重经济发展轻生态保护的价值理念没有得到根本扭转。

2.利益博弈困境:政府主导一元体制下弊端显现。我国传统生态风险治理实行的是以政府为主导的一元治理体制,政府在治理过程中居于主导地位。这一体制下公众与其他社会主体参与度低,缺乏表达自身利益诉求和维护自身权益的渠道。伴随着风险社会的到来,传统的生态风险治理模式已经不适应时代发展。一方面,政府并不是万能的,也会出现失灵状况,不能解决生态环境恶化所带来的一切问题。相反,政府在大包大揽的过程中常常出现治理手段呆板僵硬、治理效果差强人意等问题。另一方面,由于政府主导下的治理体制排斥其他社会主体的参与,公众等社会主体对于政府制定的生态治理政策缺乏认同甚至抵制,势必影响治理效果[8]。因此,多元主体参与的生态风险治理模式取代传统模式的呼声渐高。面对多元主体积极参与生态风险治理的局面,政府主导下的管理模式由于体制惯性尚未完全转变,对各个主体和社会力量的利益诉求不能完全把握与有效调和,出现了不同社会利益主体相互博弈的局面,政府、公众及企业之间的相互博弈格局已然形成[9]。从国家治理体系和治理能力现代化的视角出发,打破政府主导的一元治理体制是必然趋势,然而,政府在生态风险治理中的引导作用不能改变,政府如何构建多元主体有序有效参与的生态风险治理体系并平衡不同利益主体的诉求仍然是个突出的难题。

3.治理体系僵局:管制型模式下的低效运行。一元管理模式下的生态风险治理以科层制组织结构为基础,通过命令控制的方式化解生态风险引发的矛盾,达到生态治理之目的[10]。随着信息社会发展与生态风险日益复杂化、多样化、多变化,传统生态治理模式开始失效,不能适应当代复杂化治理需求,各地政府在应对生态风险方面凸显能力不足。

第一,管制型模式下生态风险治理主体和手段单一,社会控制和行政手段缺乏灵活性,形式主义、官僚主义问题突出,对于一些复杂的生态治理问题无从下手。如秦岭生态保卫战就折射出此类问题。长期以来,秦岭北麓西安境内违建别墅问题严重破坏了当地生态环境,

产生了巨大的生态风险。从2003年陕西省就多次下发通知要求严控商业开发、保护秦岭西安段的生态环境,但当地生态治理问题

始终未能解决,直至2018年中央直接派驻整治工作队伍,由最高纪检部门敦促整治,

才最终使该问题的解决步入正轨。究其原因,是地方政府在生态风险治理过程中形式主义、官僚主义作祟,囿于地方利益和权钱交易,面对检查阳奉阴违、整而不改,拆违就是“睁只眼闭只眼,去工地做做样子”。

第二,科学技术作为社会进步的驱动力在生态风险治理中发挥着重要作用,然而,在信息时代背景下,我国生态风险治理对于大数据、“互联网+”技术的应用依然不足,生态数据的储存、应用、开放不够理想,缺乏系统性整合。不同职能部门之间尚未建立起数据共享平台,存在明显的数据壁垒、数据鸿沟。大多数地方政府尚未建立起系统的生态数据处理分析平台,对于地方具体的生态状况、生态风险模糊不清。不少地方政府由于缺乏先进的信息技术支撑,在生态风险到来之时往往处于后知后觉的被动地位,解决风险可选用的工具过少,应对能力不足。

第三,管制型治理模式强调对污染结果的控制,轻监测预警重事后治理。这一倾向使得职能部门忽视事前事中的监测预警与监管的重要性,未能见微知著、防微杜渐,往往使生态风险愈演愈烈,将过多的人财物资源投入已发生的生态风险中,造成不必要的浪费甚至付出惨重代价。政府如果没有预见力,只能通过“治疗”而不是有效的“预防”进行运作,只会造成资源浪费和治理失效[11](P162-170)。

二、生态风险治理数字化转型的必然性

(一)提升治理水平与建设生态文明的现实要求

习近平在全国生态环境保护大会上提出,要加快推进生态文明体制改革,提高环境治理水平。目前,我国已经提出科学系统的生态文明建设理念体系,为指导生态风险治理实践提供了有力的理论支撑。然而,传统生态风险治理模式下权力过于集中、监督体系不完善、风险治理水平较低等顽疾并没有得到根本性的解决。地方政府在GDP指标与生态保护两者相权中往往选择经济发展,对生态风险的重视明显不足,造成各级政府以牺牲生态环境为代价换取经济发展。地方政府在接受监督时“上有政策,下有对策”,以走形式搞变通的方式实施生态风险治理,应付来自上级的环保督察监管。此外,某些地方对生态环境问题和潜在生态风险置若罔闻,风险来临之际应对处置能力严重不足,最终造成严重的生态问题,甚至引发群体性事件、激化社会矛盾,如浙江余杭中泰反垃圾焚烧事件、陕西凤翔血铅事件等皆折射出某些地方政府生态治理水平有待提升,治理效能严重不足。只有通过数字化转型、实现智能监管,做到全方位、全领域、全过程的及时监管,才能减少此类现象的发生。实现生态风险治理的数字化转型,不仅能够转变各级政府治理观念,减少监管形式化问题,接受全方位的监督,还能转变治理方式,提高治理水平。数字化技术的应用可以改变过去简单的命令控制方式,灵活高效应对生态风险,及时应对突发生态危机,从而迅速解决生态问题、缓和内部矛盾,最终实现生态良好、经济发展、人民幸福的目标,适应生态文明建设的现实需求。

(二)社会多元主体参与生态风险治理的必然要求

贝克认为,现代社会已进入风险社会,人类面临社会制造的风险,社会充斥着“组织化不负责任”的态度,风险的制造者以风险牺牲品为代价来保护自己的利益[12](P191)。生态风险治理领域面临类似的问题。面对工业化、城镇化和现代科技的迅速发展,经济全球化时代的生态风险更加复杂多变,充满不确定性与突发性。我国社会正处于急剧转型之际,由生态风险引发的社会矛盾更为错综复杂,叠加社交媒体的影响,呈现明显的交织叠加效应。传统的一元治理模式在生态风险治理方面尤显力不从心,对生态风险带来的严峻挑战无所适从。与此同时,由生态风险和治理失效带来的一系列环境污染问题和群体性事件使公众的环境保护意识与维权意识逐渐增强,表达出参与生态风险治理的强烈诉求。近年来迅速增长的邻避事件说明公众对由政府主导的一元化生态風险治理体系表达出较明显的不满情绪,试图通过各种途径表达自身利益诉求,捍卫权益。然而,在现有治理机制下,公众缺少参与治理的发声渠道,缺乏有序参与平台和权益维护机制。公众表达受阻加之参与能力不足,就会寻求非理性的方式表达利益诉求,结果造成生态风险矛盾扩大化、互联网民意沸腾和局面失控[13]。全媒体时代,当环境群体性事件发生时,公众借助新媒体自媒体的途径进行组织策划动员和表达利益诉求,进一步制造紧张情绪,造成冲突升级和网络谣言四起。因此,转变传统治理模式、引入多主体参与机制,从传统的一元主导体制向多元主体协同治理模式转变已成为生态风险治理发展的必然趋势。数字化转型则是生态风险治理模式转变题中应有之义。通过数字化转型为公众参与提供多元理性的参与、表达渠道,激发公众参与的积极性,在政府提供的参与平台上表达合理的利益诉求,为生态风险治理建言献策,实现有效的整合。生态风险治理的多主体参与并不意味着政府责任的缺失。政府作为国家资源的分配者和社会利益的协调者必须借助大数据等信息技术及时掌握生态资源、生态资产和生态风险的具体情况,实时了解分析社会不同群体的利益诉求、潜在的生态风险并积极寻求有效的生态治理策略。只有借助数字化技术对生态领域进行整体性重塑,建构起数字化的生态风险治理体系,增强生态风险多方收集、灵敏流转、智能处置能力,才能实现有效治理,避免因手段方式落后造成风险矛盾扩大化和灾害的扩散蔓延。

(三)生态风险治理工具迭代升级的必然结果

纵观社会历史发展历程,人类社会先后经历了农业革命、工业革命和信息革命,以信息化、网络化、智能化、扁平化、多中心化为特征的社会技术形态的变迁决定了国家治理方式转变的必然性,“数字政府治理”成为公共管理领域的必然发展趋势[14]。

数字政府的建设意味着治理理念、价值、模式、工具、规则、资源等要素的全面数字化,以互联网、大数据、人工智能为代表的信息技术为新的政府治理体系的转变奠定了技术基础。随着风险社会的到来,时代变迁对生态风险治理模式及其治理工具的迭代升级都提出了新的要求。生态风险的复杂性与不确定性要求新的治理工具必须灵活多变,必须系统、协同、整体、科学、高效,以应对纷繁复杂、交织叠加的风险矛盾。大数据、云计算、“互联网+”因其独特优势成为生态风险治理工具未来发展的必然选择。

1.数字技术顺应信息革命发展趋势,拓展了政府生态风险治理工具包。

信息化、数字化、智能化的治理手段颠覆了传统治理模式,能有效促进政府实现高度人机互动、智能化运作。生态风险治理的数字化转型通过应用大数据、人工智能等数字技术,建立起多层次多领域全范围纵横一体的现代风险治理体系和灵敏的反应机制,赋予政府更多可选择的新颖的生态风险治理方式,提高了生态风险治理的能动性与灵活性,实现了政府治理模式的深刻革命。

2.数字技术的应用有助于破解传统治理模式困境,提高风险治理效能。数字技术在数据的收集、分析和处理方面拥有天然优势,它能够为决策者在生态风险分析时提供科学的依据,制定出更加科学合理的政策。智能信息技术的应用可以监测迅速变化的生态环境,以整体之势进行多维度数据分析,及时掌握生态风险的出现原因、扩散区域及发展态势,为决策者提供不断更新的数据支持[3] 。数字技术带来的实时监管,对于管辖地区的相关环境指标变化一目了然,政府的治理效能也随之精准化、智能化、全局化。政府在问题初现时就可以及时预警相关主体、反馈生态风险信息,这样既能实现柔性治理,又能防微杜渐,实现损失最小化。

3.数字技术作为多主体参与机制的技术支撑,是政府联动社会的载体。大数据、人工智能等技术能够实现跨界融合,将信息技术与各个社会领域联系起来,做到各个行业互联互通[15]。政府只有借助数字技术搭建全方位的沟通平台,才能保证其他社会主体有序参与,形成协同治理的格局。

三、生态风险治理数字化转型路径——以浙江省为例

生态风险治理数字化转型重点在于加快生态数据基础设施建设,构建整体协同的内外联动机制,通过完善生态数据综合信息平台、构建全流程的生态风险治理体系和构筑多主体协同参与的数字化网络推动生态风险治理模式转型升级和治理效能提升,最终实现生态风险治理体系和治理能力现代化。近年来浙江积极探索数字政府建设和生态治理数字化转型并取得了一定成效,本文结合浙江具体实践分析生态风险治理数字化转型的现实路径。

(一)完善生态数据综合信息平台

生态风险治理的关键在于对迅速变化的生态数据、生态风险要素进行收集、存储和分析,建构并完善生态灾害链综合监测和风险早期识别体系,以便实时、在线监测生态环境风险,并实现对生态风险信息的智能归集、智能流转、灵敏反应和及时处置,预防预测预警,化解潜在的生态风险,从而把灾害损失降至最低程度。完善生态数据综合信息平台,为生态风险治理提供基础支撑是实现生态风险治理数字化转型的前提。

1.打造全领域全覆盖的生态数据平台。信息时代已有的生态数据资源无法满足日益增长的生态风险治理需求,需要打造综合性的生态数据平台,实现数据覆盖横向到边、纵向到底。横向上,生态数据的采集统计要及时更新指标体系,突破传统生态风险领域,进行生态数据库的实时扩充,以求可利用数据的综合性全面性,如采纳环境应急、环境污染诉讼、新能源使用等新兴内容扩大范围。纵向上,加强对地方、重点区域、敏感区域数据的实时监测,反映地方生态风险的特殊性与重要性。如浙江生态环境部门以数字化转型撬动生态环境主题库建设,基于数据资源基础设施体系实现了多领域多层级多部门生态要素全覆盖,既包括基本的生态环境保护要素,如水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治、污染物排放等基础要素,也涵盖了农业农村污染、核与辐射管理等新内容。此外,以大气质量为例,浙江通过开发浙江环境地图,建设应用浙江生态环境保护综合协同管理平台,在全省一半以上城市建成“清新空气示范区”,数据收集具体到每一个站点,实现了生态风险数据归集的纵向到底、横向到边。

2.拓宽生态数据共享开放渠道。传统生态风险治理模式下,数据流动相对闭塞,生态数据利用效率较低。因此,扩大生态数据开放共享的渠道,让数据“跑起来”成为完善生态风险数据综合平台的应有之义[16]。首先,要打破各部门间的信息壁垒,实现数据的互通共享,避免政府重复收集数据和重复建设数据库。地方政府可以借助云平台搭建数据共享中心,纳入不同部门的数据资源,数据能够在不同部门、层级和区域间高效流动,实现数据的整合与共享[17]。其次,加大数据向外开放的力度。生态数据不是属于某些部门的私有财产,而是全社会都应掌握的重要资源。政府部门应根据社会需求有序地向公众、企业提供必要的生态风险数据。近年來,浙江依托大数据建设和数字化转型已完善了全省数据开放平台和开放网站,共开放9525个数据集,41990项数据项,208017.97万条数据,实现了数据的“应开放、尽开放”。生态环境领域共开放了113个数据集,包括地表水环境质量月报信息、设区城市环境空气质量自动检测信息、污染源基本信息等内容,公众可从生态环境厅官网上实时了解相关内容。

3.构建生态数据长效利用机制。从逻辑上分析,生态风险数字化转型不仅需要扎实的数据基础和高度的数据开放,还需要注意数据利用的效度问题。为了有效治理生态风险,必须将生态数据融入生态风险决策中,提高决策的科学性精准性。同时应进一步激发市场活力,发挥企业作用,推动企业利用开放数据进行应用创新,服务生态风险治理。2020年11月,浙江正式挂牌成立了数字创新实践基地,依托多年积累的公共数据资源推进数据开放应用的创新工作,力争唤醒更多“沉睡”数据,提高人民的满意度和获得感。数字创新基地的建设就是通过充分发挥市场作用实现数据资源的长效利用,从而服务经济发展与生产生活,推动数字政府与数字社会、数字经济融合。因此,在生态风险治理领域,数据要有效利用起来,服务于政府生态风险治理、企业安全生产和社会平安生活。

(二)构建全流程的生态风险治理体系

传统生态风险治理忽视了事前防治的重要性,容易造成生态风险预警迟缓、决策失灵。实现生态风险治理数字化转型,关键在于依托数字技术前移治理重心,实现生态风险事前事中事后有序衔接,重塑生态风险治理流程。

1.加强事前预防预测预警,提高先期处置能力。首先,通过污染源在线监测、图像分析、云计算等数字技术的运用,提升生态风险的发现、灵敏反馈和预报预警能力。其次,实现全方位实时在线监测,借助垂直立体监测、网格化加密等数字监测技术编织严密的风险监测网络,将监测范围扩展至重点区域、风险区域、敏感区域,从不同层面、不同领域全面反映生态风险状况,形成多维度监测体系。再次,强化对前端生态风险治理中出现的问题及时评估反馈,适时进行调整。通过数字技术完善包括预警机制、权责体系、联动机制、共享机制在内的一系列制度,做到关口前移、重心下移,实现生态风险治理的前瞻性、预见性、主动性。从实践层面来看,浙江近年来已逐步实现了对生态环境质量和生态风险的全方位监测,推动了生态风险监测的数字化转型。从浙江生态环境厅官网上可以清楚地看到环境空气质量,包括空氣质量自动数据(AQI实时数据、AQI日数据、PM2.5实时浓度、PM2.5日均浓度)、清新空气信息发布及重污染天气应对预警;水环境质量,包括地表水水质、饮用水源地水质;污染源自动监测信息,包括废水、废弃物、VOC等污染监控指标。

2.强化事中风险精准智控,提升风险治理效能。生态风险决策是生态风险治理的关键环节,要实施生态风险精准智控,提高风险决策效能。依据大数据云平台、数据应用管理平台等数字技术整合碎片化信息,分析预警来源,对生态风险引发的群体性事件进行舆情分析,从而提高生态风险决策科学性,提升生态风险应急处置能力,缓解社会矛盾[18]。2020年8月浙江发布的《关于建立健全环境污染问题发现机制的实施意见》,致力于未来两年内运用大数据分析等数字手段初步建成问题发现查处体系,做到及时发现环境污染问题、精准溯源,从而有效帮助政府实施精准智控。如建立溯源基础数据库,推进工业园区智能溯源管控;完善区域环境监测体系,补齐重要监测站点;强化大数据分析研判,提高数据分析能力,为提升风险治理效能奠定技术基础。这既是生态风险治理数字化转型的必然要求,也是提升治理效能的必然路径。

3.完善生态风险治理机制,增强风险防控能

力。打好污染防治攻坚战的关键在于统筹生态风险治理全过程,及时发现问题,查漏洞补短板。因此,有必要对治理机制进行反思与重构。首先,完善行政问责制度,增强生态风险治理的执行力。浙江主要通过建立环境污染问题风险预警图评价方法来量化评价地方政府环境污染问题发现职责,以约束机制压实责任并增强地方政府的风险防控能力,对生态问题严重的地区持续跟踪问效问责。其次,健全数字技术应用体系,提升风险预防化解能力。近些年,浙江不断健全生态风险治理数字技术应用机制,总结生态风险治理数字化转型经验,提出要强化人工智能、遥感等新技术应用、开发数字技术应用新场景,将污染源自动监测数据直接应用于执法,完善监管制度;强调提升执法装备水平,配置无人机、挥发性有机物(VOCs)快速检测仪、水质测定仪等现场执法取证设备,建立完善执法装备调度制度。通过新技术手段不断强化生态风险治理数字技术的应用,优化整合各类数字资源、数字技术,依靠数字科技提高生态风险治理的科学化、专业化、智能化、精细化水平,取得了显著的成效。

(三)构筑多主体协同参与的数字化网络

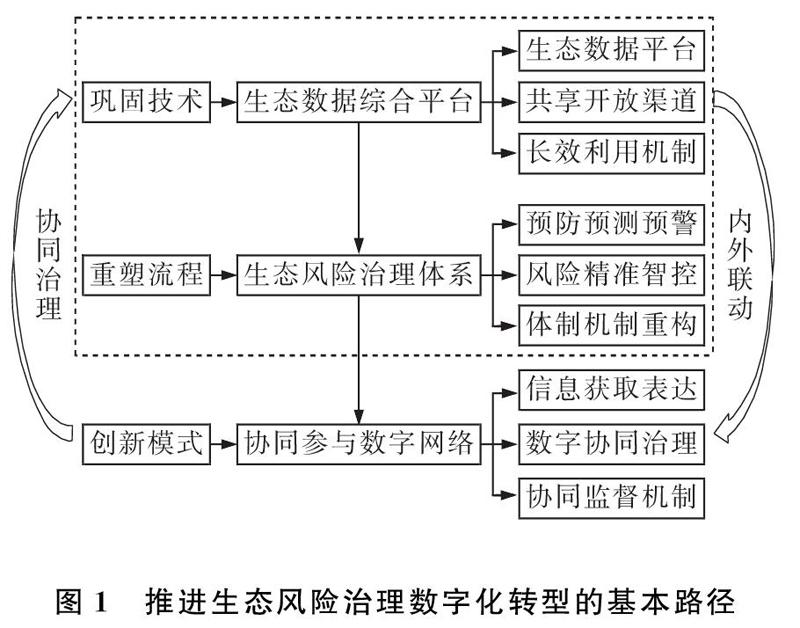

生态风险治理向数字化转型,既要完善内部机制,也要打通外部渠道,做到内外联动才能有效应对生态风险。政府在进行生态风险治理数字化建构时不仅需要巩固治理技术、重塑治理流程,还需要对治理模式进行数字化创新(见图1)。因此,改善社会主体参与机制,拓宽数字化参与渠道,为社会参与提供硬性制度保障成为构筑多主体协同参与的数字化网络的题中之义。

1.拓宽信息获取与表达渠道。通过获取开放的生态信息,有助于全社会清晰认知生态资源、生态资产和生态风险概况,增强全社会生态风险治理能力。首先,完善信息公开制度,加大数据开放力度,借助数字技术实时发布生态信息,实现从静态公开、结果公开、线下公开向动态公开、过程公开、在线公开转变,满足社会、公众获取生态信息资源的需求,成为生态治理数字化协同体系建设的必然要求。浙江通过生态环境保护综合管理协同平台为社会实时发布生态环境信息,从生态环境厅网站可实时了解环境空气质量、水环境质量等信息,掌握全省、各设区市及重点区域的生态内容。其次,通过数字技术拓宽社会主体参与表达渠道,引导社会有序参与。“五水共治”以来,浙江在社会关注和公众积极参与表达的情况下,实现了全省水环境的明显改善。2019年全省共收到黑臭水体整治公众监督举报信息124条,按期办结124条。昔日“臭水沟”变成“后花园”,周边群众获得感和幸福感明显增强。

2.搭建数字协同治理体系。数字协同治理体系的建设要求政府改变以自我为中心的传统观念,将其他社会主体纳入治理体系中,积极引导并发挥公众、企业、社会组织的作用。相较于政府,其他社会主体在生态数据的收集、环境污染监督、协商治理方面具有不可替代的作用,通过数字技术建立社会多维资源储备库整合其他社会主体的资源,可发挥其独特优势[10] 。如发挥社会公众在环保监督方面的优势、社会组织在生态环境方面的专业性、企业在市场化环保工作中的作用,对数字协同治理体系建设尤为重要。

实行生态治理合作模式,开展多边合作,是有效生态治理的经验。运用数字技术将不同社会主体纳入生态风险治理,既能实现治理的有效性、提高政府绩效,将政府从琐事中解放出来,把精力集中于生态风险的宏观治理上,保证生态系统、生态治理的稳定性,又能提高生态风险治理效能。

3.完善协同治理的数字监督机制。生态风险治理涉及主体众多,利益错综复杂,如果不能实现有效监督,协同治理过程中将不可避免地出现社会惰化现象,降低多主体协同参与的效能[19]。奥斯特罗姆认为,如果一个人能多次违规而不被发现,会导致一个偶尔的违规者增加违规频率,显然,随着未被发现的违规行为的增加,公共池塘资源的条件会变得更糟,其他人增加违规行为的可能性也会变得更高[20](P279)。因此,要依托数字技术,以“互联网+监管”为支撑,完善协同治理的数字监督机制,实现对治理主体的全面监督,杜绝违规行为的增加。目前浙江生态环境保护综合管理协同平台已构建起全方位的生态风险监督机制:生态环境保护部门可直接通过查询系统及其移动端数据,实时了解污染风险预警、异常警报等信息;排污企业根据排污许可制、企业自行监测及信息公开办法,在浙江省重点排污单位自行监测信息公开平台上公开其自行监测结果及信息;任何普通公民都可以在浙江省环境保护厅官网通过厅长信箱、12369平台、网上咨询、网上投诉、网上建议、民意征集、在线访谈等方式就生态问题实时监督,投诉建议。浙江借助数字技术加强监督制度,实现了有效的生态风险数字监督。

四、研究结论

“生态兴则文明兴”。在十九大报告提出的三大攻坚战中,生态风险治理是打好防范化解重大风险攻坚战的重要内容,又与污染防治攻坚战密切关联,凸显其重要性、紧迫性。实现生态风险治理数字化转型,既是顺应大数据时代政府治理方式转变的必然要求,也是提高政府治理能力的必然路径。

实现生态风险治理数字化转型,各级政府必须通过价值重塑、技术巩固、流程再造及模式重组实现治理创新,从而提升政府绩效,实现有效治理,提高人民的安全感、幸福感与获得感。生态风险治理数字化转型既要强化数字技术的应用,重塑生态风险治理的体制机制,也需整合治理体系、实现多元社会主体协同治理。

(一)完善生态数据基础数据库建设,夯实生态风险治理基础

生态风险基础数据库要囊括基本生态要素、风险要素,实现风险数据覆盖横向到边、纵向到底,特别是要强化重点区域与敏感区域的数据归集,反映地方生态风险特征,为地方生态风險治理提供数据支撑。层级政府间、横向职能部门间必须拓宽生态数据开放共享渠道,破解信息壁垒与信息孤岛问题,实现数据在层级、部门与区域间的互联互通、共建共治共享,实现纵向横向一体化和系统整合,提高数据开放共享程度,为全社会使用生态数据搭建综合性平台。生态风险治理数字化转型必须构建生态数据长效利用机制,提高数据资源利用率,发挥市场在数据应用创新领域的优势,加大数据开发利用力度,推动生态风险数据与数字经济、数字社会有机融合,提升生态风险系统治理水平。

(二)构建全领域全过程全链条全覆盖的生态风险数字治理体系

首先,加强事前预防预测预警,借助数字技术强化风险预警与监测能力,完善应急预案体系建设,提高政府生态风险先期治理能力。其次,提升各级政府事中风险治理效能,实现精密智控,通过生态数据综合平台、web2.0、移动互联网、人工智能等手段增强生态风险感知、研判、智能流转、灵敏反馈、预测预警和应急处置能力,保证生态风险决策的实时性、科学性与有效性。最后,生态风险治理数字化转型必须重构生态风险治理体制机制,进行制度重构与反思。各级政府必须完善行政问责制与制度评估体系,落实地方政府生态风险治理责任,增强生态风险治理执行力,强化制度体系建设,提高制度运行的规范性、科学性与高效性,实现生态风险治理关口进一步前移、重心进一步下移。

(三)对生态风险治理模式进行迭代升级,实现整体智治

首先,通过综合信息平台、大数据、人工智能、移动互联网等数字基础设施的扩张和技术实现风险治理技术的迭代升级。其次,坚持“人民至上、利民为基”,通过大数据技术构筑多主体协同参与的数字化网络体系,将社会多元力量纳入生态风险治理结构体系。各级政府必须健全信息公开制度,拓宽社会主体的信息获取与表达渠道,保证公众的知情权、参与权、表达权与监督权。

最后,完善数字协同治理体系,发挥不同社会主体在生态风险治理中的特定作用。生态风险治理数字化转型必须以“互联网+监测监管”为支撑,实现治理主体的立体多维参与,充分激发多元主体协同治理效能,基于数字技术以整体之势最终实现生态风险治理的整体智治。必须明确的是,

生态风险治理数字化转型要走出“技治主义”的误区,数字技术只是服务于生态风险治理的手段和工具,不能过于迷信和盲从。生态风险治理只有实现理念、技术和体制的有机融合,才能实现治理能力和治理体系的现代化。

参考文献:

[1]习近平谈治国理政(第三卷)[M].北京:外文出版社,2020.

[2]郑石明,吴桃龙.中国环境风险治理转型:动力机制与推进策略[J].中国地质大学学报(社会科学版),2019,(1).

[3]董海军.“互联网+”环境风险治理:背景、理念及展望[J].南京工业大学学报(社会科学版),2019,(5).

[4]曹永森,王 飞.多元主体参与:政府干预式微中的生态治理[J].求实,2011,(11).

[5]罗志勇.国家治理现代化视野中的生态治理与生态公正问题探究[J].观察与思考,2019,(5).

[6]王 芳.合作与制衡:环境风险的复合型治理初论[J].学习与实践,2016,(5).

[7]余敏江.论生态治理中的中央与地方政府间利益协调[J].社会科学,2011,(9).

[8]詹承豫.转型期中国的风险特征及其有效治理——以环境风险治理为例[J].马克思主义与现实,2014,(6).

[9]顾金喜.生态治理数字化转型的理论逻辑与现实路径[J].治理研究,2020,(3).

[10]王国华,杨腾飞.社会治理转型的互联网思维[J].人民论坛·学术前沿,2016,(5).

[11][美]戴维·奥斯本,特德·盖布勒.改革政府:企业家精神如何改革着公共部门[M].上海:上海译文出版社,2006.

[12][德]乌尔里希·贝克.世界风险社会[M].南京:南京大学出版社,2004.

[13]杜飞进.论国家生态治理现代化[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2016,(3).

[14]戴长征,鲍 静.数字政府治理——基于社会形态演变进程的考察[J].中国行政管理,2017,(9).

[15]黄 娟,石秀秀.互联网与生态文明建设的深度融合[J].湖北行政学院学报,2016,(4).

[16]常 杪,冯 雁,等.环境大数据概念、特征及在环境管理中的应用[J].中国环境管理,2015,(6)

[17]李 宇.“互联网+政务”解决社会治理问题——贵州省政府大数据应用经验的启示[J].中国党政干部论坛,2015,(6).

[18]王 山.大数据时代中国政府治理能力建设与公共治理创新[J].求实,2017,(1).

[19]周 偉.生态环境保护与修复的多元主体协同治理——以祁连山为例[J].甘肃社会科学,2018,(2).

[20][美]埃莉诺·奥斯特罗姆.公共事务的治理之道[M].上海:三联书店,2000.

责任编辑:陈文杰

The Paths for Digital Transformation of Ecological Risk Governance

Gu Jinxi, Hu Jian

Abstract:

Due to these problems, such as backward concepts, rigid systems, and severe influence of interest games etc., traditional ecological risk governance has restricted the process of risk governance modernization. The digital technology has been increasingly widely used in the field of public governance, and its an inevitable trend for ecological risk govenance to actualize digital transformation. The digital transformation of ecological risk governance is bound to remolding governance concepts, technologies, systems, mechanisms and models. It is necessary to integrate internal mechanisms and link external social forces by improving the comprehensive platform of ecological data, structuring a digital governance system of ecological risk of the whole process and building a digital network with multi-agents participation, so as to promote the performance of ecological risk governance, ensure public safety and meet peoples yearning for a better life.

Key words:

ecological risk, risk governance, digital governance, digital transformation

收稿日期:2020-11-15

作者简介:

顾金喜(1979-),男,浙江台州人,中共浙江省委党校(浙江行政学院)公共管理教研部副主任,教授,浙江杭州 311121;胡 健(1996-),男,安徽芜湖人,中共浙江省委党校(浙江行政学院)公共管理硕士生,浙江杭州 311121

本文为国家社科基金项目“新媒体时代环境群体性事件的动员和预防治理机制研究”(批准号17BSH086)的阶段性研究成果。