医务社工参与糖尿病患者健康管理及效果分析

2021-07-19张梦玲ZHANGMengling何平HEPing王西英WANGXiying阳方YANGFang

□ 张梦玲 ZHANG Meng-ling 何平 HE Ping 王西英 WANG Xi-ying 阳方 YANG Fang

2015年中国糖尿病人数量高达1.096亿人,糖尿病及其并发症已经成为我国130万人的死亡原因。国际糖尿病联盟(IDF)预测,如果不加干预,中国糖尿病群体数量将很快上升至1.54亿[1]。糖尿病暂无治愈方法,需服药或注射胰岛素、配合合理的饮食、运动等措施进行控制,血糖水平不理想易导致很多严重的并发症,降低生活质量,以及引发心理失衡[2]。Barlow等研究证明,糖尿病人自我管理情况的好坏直接影响到疾病预后和生活质量[3]。

糖尿病知识和自我效能感是2型糖尿病人自我管理行为的重要影响因素。Corbett[4]认为,糖尿病知识是患者进行有效自我管理的基础,只有了解疾病相关知识才能开展自我管理。研究[5-6]表明,健康教育能够增加患者的疾病知识,从而促使患者的健康行为发生变化。而自我效能对患者自我管理的各个维度均具有正向影响[7-8]。根据Bandura的自我效能理论,个体的自我效能与行为水平是相互作用、相互促进的动态发展关系[9]。自我效能感较高的患者,糖尿病自我管理更好。在明确糖尿病人自我管理影响因素的基础上,我们选择了糖尿病知识和自我效能感作为干预目标,并进行了社工小组干预的相关探索。

对象与方法

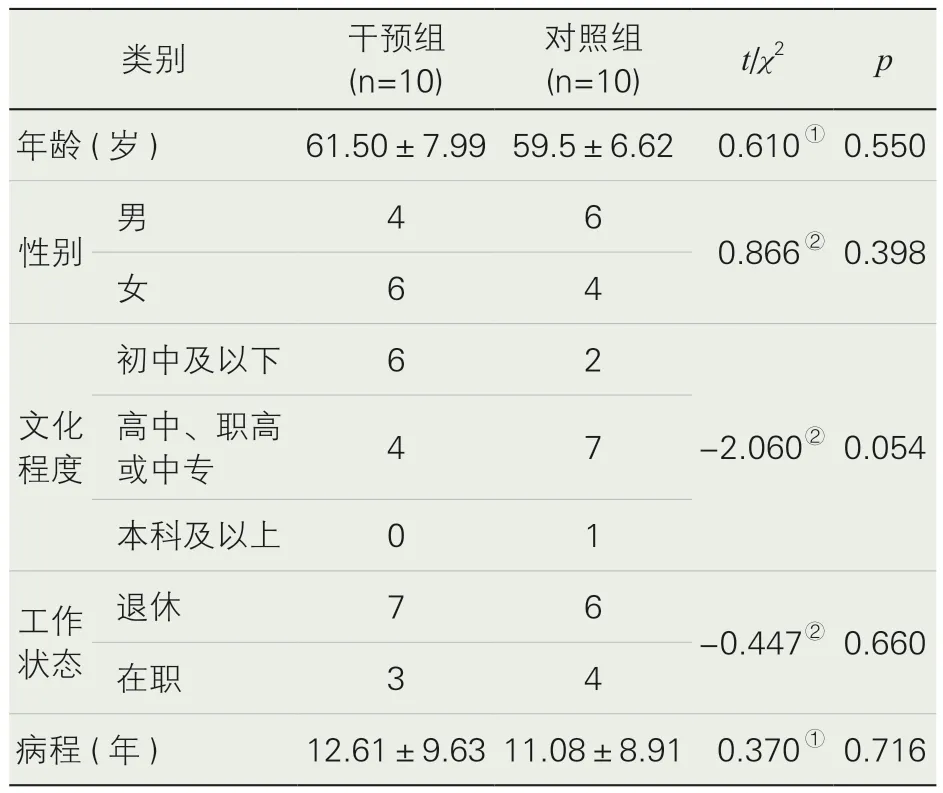

1.研究对象。招募上海市某三甲医院内分泌科室病区的2型糖尿病住院患者20名,将患者随机分为对照组和干预组,每组各10名患者。两组患者在年龄、性别、文化程度、工作状态、糖尿病病程等方面差异均无统计学意义(见表1)。纳入标准:(1)2型糖尿病患者;(2)年龄40~75岁;(3)无严重并发症,具有自理能力;(4)知情同意,自愿参与。

表1 患者基本信息

2.方法。对照组接受常规住院医疗护理,干预组在对照组的基础上采用社工病房探访的方式对患者进行前期需求评估,联合医护人员实施社会工作小组干预。经过前期需求调查和评估,共设计了4次活动。另外,考虑到三甲医院病人流转率高的特点,小组开展活动时间相对比较集中。具体活动安排见表2。

表2 干预小组活动安排

2.1 第一次活动:知糖不惑,认识糖尿病。目标是促成患者之间相互认识了解、建立小组契约、营造和谐的小组活动氛围以及让患者对糖尿病有一个正确认识。首先,通过“串名游戏”让患者相互熟悉和放松,接下来护士长以提问的方式向患者详细介绍糖尿病知识,“你问我答”环节由患者之间进行糖尿病相关知识的提问和回答,再由护士长进行点评。

2.2 第二次活动:自我管理(饮食、运动、护足)。目标是通过患者之间饮食及运动方面的管理经验分享和交流以及医护人员的点评、纠错及补充,促进患者改善和加强糖尿病饮食和运动方面的自我管理行为。小组活动开始由社工带领大家进行热身游戏,引导患者说出适合糖尿病患者的健康饮食。接下来患者两两组合进行“三餐搭配竞赛”,即患者自由组合分别用模拟道具搭配早、午、晚餐,然后请护士长和营养师进行点评和纠错,之后患者相互交流与分享在糖尿病饮食及运动、护足方面的管理经验。

2.3 第三次活动:自我管理(用药、血糖监测)。目标是通过患者之间遵医嘱按时用药和血糖监测方面的管理经验分享和交流以及医护人员的点评、纠错及补充,促进患者改善和加强遵医嘱按时用药和监测血糖方面的自我管理行为。小组活动一开始用“糖尿病知识竞赛”回顾了第二次活动的内容,接下来邀请一位患者演示了如何使用血糖仪监测血糖,其他患者从旁观摩并指出不规范之处,由护士长进行点评和纠错。最后患者在“经验分享”环节相互交流与分享在日常生活中如何遵医嘱按时用药和监测血糖的经验。

2.4 第四次活动:自我转变,人生辽阔。目标是提升患者情绪管理意识和能力,增强处理糖尿病特殊情况的能力,巩固及强化患者自我管理意识和水平。小组活动一开始由社工带大家回顾了前三次活动的主要内容,接下来通过“情绪识别与舒缓”游戏,帮助患者认识情绪类型以及学会心理调适。“情景模拟”环节邀请两位患者模拟生活中发生低血糖时自救的场景以及如何正确注射胰岛素,护士长予以点评及纠错。“我的控糖决心及目标”环节患者纷纷表明控糖决心与目标,将其写下并贴在内分泌科室的文化墙上。最后,社工对四次小组活动进行了总结与回顾,鼓励患者树立信心,利用在小组活动中学到的知识在生活中对糖尿病进行科学的自我管理。

3.观察指标。(1)医务社工小组活动过程评估。干预小组患者参与活动的表现评估,包括患者的沟通与互动,患者之间及患者与社工之间的冲突情况;社工在活动中的表现评估。(2)医务社工小组活动干预效果评估。①对照组、干预组两组患者糖尿病知识水平评估。采用自制糖尿病知识问卷,包含选择题与填空题,每题1分,满分为18分,得分越高表明疾病知识掌握程度越好。②对照组、干预组两组患者自我效能感水平评估。采用自制自我效能感评估问卷,包括对糖尿病饮食、运动、监测血糖、遵医嘱用药、足部护理等方面的自我效能感评分,满分为100分,分数越高表明自我效能感越高。

4.统计分析。用描述性分析方法进行医务社工小组活动过程评估。运用SPSS22.0软件对医务社工小组活动干预效果数据进行分析。两组患者糖尿病知识和自我效能感等计量数据用均数±标准差表示,组间比较采用独立样本t检验,p<0.05表示差异有统计学意义。

结果

1.医务社工小组活动过程评估

1.1 患者表现评估。(1)沟通与互动。第一次小组活动前,社工与护士长一同进行病房探访与患者招募,增加了社工与患者间的相互熟悉与了解。第一次小组活动时,大部分患者比较拘谨,患者之间基本无交流和互动,较多关注与依赖社工。随着小组活动的逐步深入开展,到第二次活动分组合作搭配三餐后,患者交流逐渐增多。从第三次活动开始,社工的角色变得弱化,一些有经验的“老糖”患者(病程长且自我管理经验比较丰富的糖尿病患者)发挥了作用,在情景模拟和实操演练中为“新糖”患者(病程短且自我管理经验不足的糖尿病患者)展现了日常生活中如何进行糖尿病自我管理,并解答了“新糖”患者在糖尿病自我管理上的问题与疑惑。(2)冲突。冲突表现为:患者之间的冲突和患者与社工间的冲突。前期进入病房进行患者招募时,有些“老糖”患者觉得干预小组活动内容与他(她)们之前接受的健康教育性质一样,对参与小组活动存在抗拒心理,经过社工详细解释与深入沟通后同意参加。在第一次小组活动时,一些对糖尿病普适性知识比较了解的“老糖”患者认为已经掌握相关知识,有些不配合小组活动而造成一些挑战。另外由于“老糖”患者在活动中比较活跃,几位“新糖”患者认为受到冷落而产生了不满情绪,或在言语上表现出来,或以沉默应对。社工首先安抚患者情绪使患者安静下来,接着劝说“老糖”患者可以先让“新糖”患者发言后再进行补充,针对解决不了的问题可以一起向医护人员和营养师求助。第一次小组活动结束后,社工找到在组内发生过冲突的患者进行深入沟通与开导,并邀请有经验的“老糖”患者成为社工的助手,在下一次小组活动时进行经验分享。在第二次小组活动中的“三餐搭配”环节以及讨论与分享环节,患者配合良好,小组互动增多,带动了其他患者的发言,分享也逐渐深入,小组凝聚力开始显现。

1.2 社工表现评估。每次小组活动均有三名社工参与,一名为小组活动主要带领者,一名为辅助者,一名为观察员。在小组活动开展过程中,社工采用倾听、回应、鼓励、引导、澄清等技巧促进小组成员之间的相互交流,并及时发现小组冲突并予以恰当处理,保证小组活动的顺利开展。社工熟悉小组活动过程,在第一次小组活动时协助患者相互认识和熟悉,建立契约,促进交流和互动。随着小组活动的深入开展,社工慢慢淡化了带领者角色,成为小组辅助者,充分发挥患者主观能动性。在最后一次小组活动中,社工与患者一起进行了四次小组活动的回顾与总结,使患者看到自我成长与改变。每次小组活动后,社工对患者进行访谈以了解患者对于本次活动的评价及对后续小组活动的期待与建议,再与其他社工共同反思与讨论并予以改进。

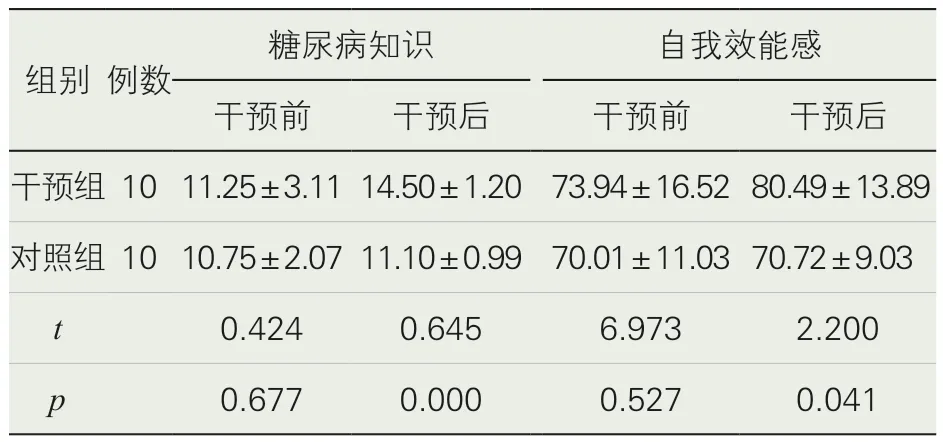

2.医务社工小组活动干预效果评估。社会工作小组干预前,干预组和对照组在糖尿病知识和自我效能感得分差异无统计学意义(p>0.05),干预后,干预组糖尿病知识和自我效能感得分均高于对照组,差异有统计学意义(p<0.05),表明社会工作小组干预对于提高2型糖尿病患者的糖尿病知识水平和自我效能感方面具有良好作用,有助于2型糖尿病患者进行自我管理。

表3 患者糖尿病知识、自我效能感得分(分,)

表3 患者糖尿病知识、自我效能感得分(分,)

糖尿病知识 自我效能感干预前 干预后 干预前 干预后干预组 1011.25±3.1114.50±1.20 73.94±16.5280.49±13.89对照组 1010.75±2.0711.10±0.99 70.01±11.0370.72±9.03 t 0.424 0.645 6.973 2.200 p 0.677 0.000 0.527 0.041组别 例数

结论与讨论

社会工作小组干预对于2型糖尿病患者的自我管理具有重要意义,可以增加糖尿病健康知识,提升自我效能感,促进改善患者疾病自我管理行为。在对2型糖尿病患者进行干预时应注意以下几点:

1.明确干预目标,发挥患者主观能动性。个体具有自我改变的潜能和能力,糖尿病患者掌握自我管理的主动权,若管理得当可以像普通人一样生活。但是部分糖尿病患者因病而处于失能状态,根据社会工作“人在情境中”理论,导致这种状态的原因除患者自身的主观原因外,还有其所处的家庭、社区和社会环境等客观原因。所以,对其进行干预时不仅关注患者自身因素,也应关注其周围的环境与资源,通过从旁辅助,共同设定干预目标,发挥患者主观能动性、调动身边的资源实现自我改变,提升自我管理水平。

2.链接多学科资源,实现最优干预效果。现代医学普遍认为应该摒弃传统的单因素致病理念,实现多学科协作的临床综合治疗,在病人的诊疗过程中注入更多人文关怀,以发挥整体大于部分的效果[10]。

糖尿病自我管理涉及多学科,比如糖尿病饮食管理涉及营养学知识,运动管理涉及运动学及体育学,糖尿病遵医嘱用药、监测血糖和护理足部方面涉及药物学、临床医学及护理学等等,在针对糖尿病患者进行干预时要发挥专业与学科优势,同时也要链接多学科资源,实现最优干预效果。

3.搭建互动交流平台,创新健康教育形式。很多针对糖尿病自我管理的健康教育未区分不同病程和病情的患者,易流于形式并缺乏吸引力。糖尿病患者多元的需求对当前的干预方式与内容都提出了更高的要求。干预应具有针对性,能够有效地引导糖尿病患者将所获健康知识内化为经验,有效运用到自我管理行为中。

4.普及健康知识,倡导提前预防与干预。糖尿病国际联盟(IDF)提出,糖尿病群体中存在“1/2定律”,全球平均只有一半的糖尿病人知道自己患有糖尿病[1]。中国糖尿病人患病知晓率仅为30.1%,但成年人中的“准糖尿病人”群体数量可能高达50.1%,只有其中的25.8%得到了诊治[11]。中国糖尿病的患病知晓率甚至远未达到国际平均值,说明我国“隐形”糖尿病患者数量庞大,防控形势严峻。

尽早预防、诊断和干预是降低糖尿病发病率,提升糖尿病人生活质量的起点。越晚得到诊断和治疗,糖尿病带来的后果就越危险。因此,在糖尿病大众认知和全民健康教育方面进行相关倡导与宣传,呼吁有关方面重视糖尿病等慢病群体的早期预防与筛查和知识普及十分重要。