双侧眼轮匝肌推进皮瓣联合重睑成形术治疗上睑黑色素痣切除较大缺损1例

2021-07-16张家平

王 涛,张家平,晏 青,袁 希

(陆军军医大学第一附属医院整形美容外科,重庆 400038)

黑色素痣是一类常见于全身各处的黑色素细胞的良性增生,几乎存在于每个人身体的不同部位,在儿童至青少年时期开始出现,其数目和面积随年龄增长而增加/大[1]。部分面积较大的上睑黑色素痣无法通过激光等非手术治疗达到理想效果,而简单的切除缝合常会导致上睑形态异常或周围组织牵拉变形,影响眼睑功能和美观。传统的游离皮片移植手术术后仍存在一定的皮片挛缩,与周围组织存在色差等影响美观的问题,无法达到患者的预期治疗效果[2]。临床上对眼睑周围的组织缺损采用眼轮匝肌蒂皮瓣修复的报道较多,但因为眼轮匝肌蒂的宽度保留以及皮瓣远端厚度的限制,对眼睑术区较大缺损的皮瓣设计、转移方式及对眼睑形态的调整提出了巨大挑战。本课题组对1例较大上睑中部黑色素痣利用双侧眼轮匝肌矩形推进皮瓣一期修复较大切除缺损,皮瓣存活良好且双侧组织利用充分,同时联合重睑成形术调整上睑形态,术后疗效满意、效果良好,可为临床上面积较大的睑黑色素痔的治疗提供参考,现报告如下。

1 资料与方法

患者,男,20岁,发现左上睑中部黑色斑片20年,斑片呈椭圆形,直径约1.1 cm,表面无明显毛发生长,未见明显凸出高于皮肤表面。术前相关检查均未见明显异常。根据右侧上睑形态设计宽约6 mm重睑线及双侧眼轮匝肌矩形推进皮瓣,切除黑色素痣全层并送病理活检,利用双侧眼轮匝肌矩形推进皮瓣一期修复黑色素痣切除缺损,最后行重睑成形术调整上睑形态。

术区常规消毒并铺单,根据黑色素痣位置及大小设计双侧眼轮匝肌矩形皮瓣并用美兰标记,同时根据上睑皮肤松弛状况设计重睑线。2%利多卡因(含1∶200 000肾上腺素注射液)局部浸润麻醉,沿标记线切除黑色素痣及皮下组织,再沿术前设计线切开新的重睑线,潜行分离双侧带部分眼轮匝肌的皮瓣,双侧向前推进至缺损处无张力拉拢缝合,适当修剪多余皮肤及皮下组织,根据需要处理眶隔脂肪,行重睑成形术反复观察并调整上睑形态至满意,最后缝合皮肤,术后尽量与健侧对称无明显差别。

2 结果

术后7 d拆除缝线,皮瓣存活良好,颜色与周围组织相近,定期随访重睑线形态自然流畅,瘢痕恢复不明显。术后组织病理提示为皮内痣(左上睑)。

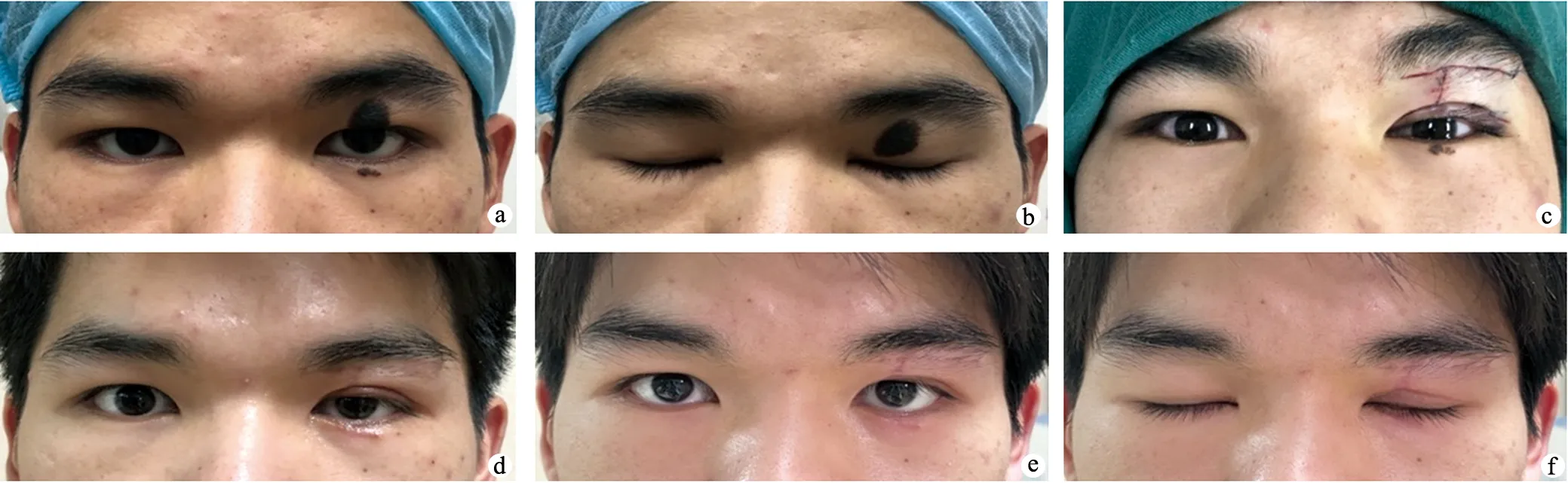

患者术后随访3个月,皮瓣存活良好无坏死,颜色与周围组织相近,重睑线形态自然流畅,上睑形态双侧基本对称无明显差异,瘢痕恢复不明显,术后患者满意度较高,随访期间未见黑色素痣复发,见图1。

3 讨论

眼睑周围的黑色素痣治疗一直以来是整形外科的难点,激光治疗等非手术方式仅对于范围较小、浸润深度较浅的患者有一定疗效,但仍存在术后需多次治疗以及复发的可能性,且治疗后存在瘢痕遗留以及与周围组织颜色差异的问题[3]。手术治疗病灶清除彻底,效果确切且复发率较低,是目前更为常用的治疗方式。

手术治疗主要有直接切除缝合、游离皮片移植以及邻近皮瓣转移等方式[4]。直接切除缝合适用于病变范围较小的患者,通过一定范围的游离可以直接拉拢缝合而不会影响上睑形态,应用范围存在一定的局限。游离皮片移植是眼睑周围瘢痕挛缩畸形主要的治疗方法,但术后远期存在周围皮肤组织质地、颜色差异,且可能出现术后皮片挛缩引起的周围组织继发畸形,可能比原有黑色斑片更加影响患者面部外观,加重患者的心理负担。

a:术前睁眼;b:术前闭眼;c:术后即刻;d:术后7 d;e:术后3个月睁眼;f:术后3个月闭眼

根据相关文献报道,采取邻近皮瓣转移的手术方式,皮瓣颜色、质地与周围皮肤接近,遗留瘢痕较少,通过眼轮匝肌皮瓣修复眼睑周围邻近组织缺损,术后形态与功能较好,患者满意度高[5]。眼轮匝肌具有丰富的血供以及广泛的动脉侧支吻合,在上睑区域转移活动的自由度高,可根据实际情况灵活调整皮瓣转移方式[6]。双侧眼轮匝肌矩形推进皮瓣具有双侧眼轮匝肌丰富血供,可根据病变部位设计皮瓣,对皮瓣的形状和长宽比依赖性较低,术后均未出现皮瓣坏死等情况,且不会出现眼轮匝肌带蒂皮瓣术后皮瓣臃肿、上睑形态不佳等现象[7]。同时,通过重睑成形术调整上睑形态,可基本做到无张力缝合,无需二次手术修复,术后重睑形态自然流畅,瘢痕恢复不明显[8]。

综上所述,采取双侧眼轮匝肌矩形推进皮瓣联合重睑成形术一期修复上睑中部黑色素痣切除缺损,术后局部形态及功能不受影响,皮瓣设计方式灵活,血运可靠,皮瓣形态良好不臃肿,上睑形态调整范围大,术后恢复效果好。