内镜下不同术式治疗固有肌层来源胃黏膜下肿瘤的临床效果比较

2021-07-14王航宇魏书堂杨文义武利萍徐梦阳闫春晓谭莉霞董勇杨国威华静杜莹莹

王航宇,魏书堂,杨文义,武利萍,徐梦阳,闫春晓,谭莉霞,董勇,杨国威,华静,杜莹莹

(河南大学第一附属医院 消化内科二病区,河南 开封 475001)

胃黏膜下肿瘤指的是胃黏膜下方各层病变,这些肿瘤在内镜下均表现为有正常黏膜的隆起型病变,部分来源于固有肌层的胃间叶组织肿瘤具有恶变潜能,故尽早给以有效治疗十分必要[1]。随着内镜微创技术的不断发展,内镜下手术已成为治疗固有肌层来源胃黏膜下肿瘤的主要手段[2-3]。内镜下黏膜挖除术(endoscopic submucosal excavation,ESE)及内镜经黏膜下隧道肿瘤切除术 (submucosal tunneling endoscopic resection,STER)为目前临床常用的两种内镜下手术疗法,本研究旨在比较以上两种术式治疗固有肌层来源胃黏膜下肿瘤的临床效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2018年10月至2019年12月我院收治的固有肌层来源胃黏膜下肿瘤患者60例,随机分为STER组(n=30)和ESE组(n=30)。STER组中男16例,女14例;年龄30~64岁,平均年龄 (51.25±5.54)岁;病变直径0.6~1.9 cm,平均病变直径(1.34±0.11)cm。ESE组中男18例,女12例;年龄31~65岁,平均年龄 (52.44±5.37)岁;病变直径0.5~1.9 cm,平均病变直径(1.38±0.12)cm。两组的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 入选标准纳入标准:①经超声内镜或CT检查确诊;②肿瘤最大直径均在2 cm以下;③肿瘤为腔内生长;④自愿参与本研究。排除标准:①合并其他类型肿瘤疾病患者;②伴凝血功能障碍性疾病患者;③不能耐受麻醉患者。

1.3 治疗方法STER组行内镜经黏膜下隧道肿瘤切除术(STER)治疗,内镜下寻找肿瘤并定位,贲门部胃黏膜下肿瘤在术中不易定位,故可以在瘤体黏膜下注射靛胭脂以帮助定位,为术中隧道方向的建立提供指导。首先建立黏膜下隧道,然后在胃镜下完整切除肿瘤,若患者出现气腹较重情况,则采用腹腔穿刺针穿刺排气。ESE组行内镜下黏膜挖除术(ESE)治疗,将脱气水注入浸泡胃黏膜下肿瘤,将微探头顺着内镜活检孔道插入进行超声内镜检查,确定病变大小和层次,并测量病灶起源处的固有肌层厚度,切开并使固有肌层黏膜暴露,使用针形切开刀沿着肿瘤两侧进行剥离,之后使用金属止血夹将创面封闭,进行创面处理。术后两组患者均进行常规禁食、胃肠减压、抗感染及止血处理。

1.4 观察指标①比较两组的手术情况,包括手术时间、整块切除率、创面长径、完全切除率及住院时间。②比较两组的手术应激指标。分别于手术前后取两组患者的空腹静脉血3 mL,离心后分离血清,低温保存待用,采用比色法测定丙二醛(malondialdehyde,MDA)及血清超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)水平。

1.5 统计学方法采用SPSS 20.0统计学软件处理数据。计量资料以±s表示,行t检验;计数资料以n(%)表示,行χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

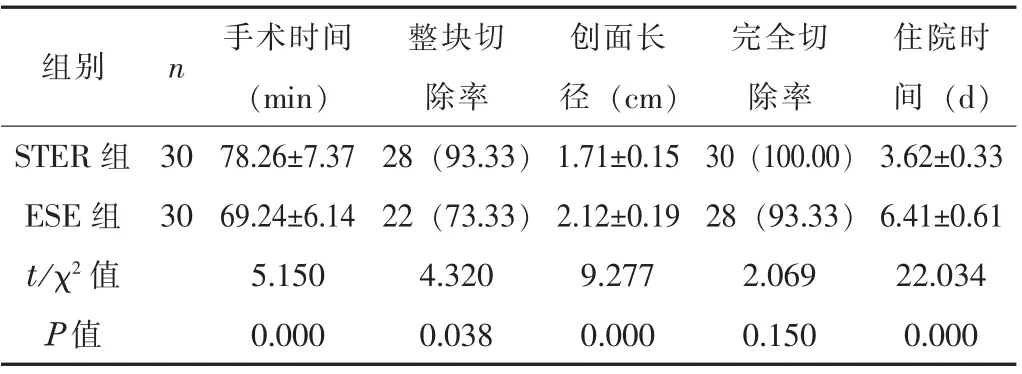

2.1 手术情况两组的完全切除率比较,差异无统计学意义(P>0.05);STER组虽手术时间长于ESE组(P<0.05),但整块切除率高于ESE组,创面长径小于ESE组,住院时间短于ESE组 (P<0.05)。见表1。

表1 两组的手术情况比较[±s,n(%)]

表1 两组的手术情况比较[±s,n(%)]

住院时间 (d)STER组30 78.26±7.37 28(93.33)1.71±0.15 30(100.00)3.62±0.33 ESE组30 69.24±6.14 22(73.33)2.12±0.19 28(93.33)6.41±0.61 t/χ2值 5.150 4.320 9.277 2.069 22.034 P值 0.000 0.038 0.000 0.150 0.000组别 n 手术时间(min)整块切除率创面长径(cm)完全切除率

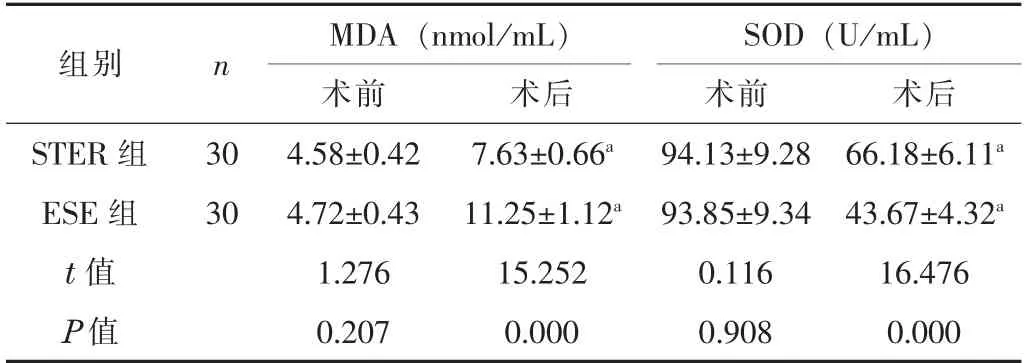

2.2 应激指标术前,两组的MDA及SOD水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后,两组的MDA水平均高于术前,SOD水平均低于术前,但STER组的MDA水平显著低于ESE组,SOD水平显著高于ESE组(P<0.05)。见表2。

表2 两组手术前后的应激指标水平比较(±s)

表2 两组手术前后的应激指标水平比较(±s)

注:与同组术前相比,aP<0.05。

组别 n MDA(nmol/mL)术前 术后 术前 术后STER组 30 4.58±0.42 7.63±0.66a 94.13±9.28 66.18±6.11a ESE组 30 4.72±0.43 11.25±1.12a 93.85±9.34 43.67±4.32a t值 1.276 15.252 0.116 16.476 SOD(U/mL)P值 0.207 0.000 0.908 0.000

3 讨论

ESE能够有效切除固有肌层及浆膜处黏膜下肿瘤,在临床中应用较为广泛[4]。STER是一种新型内镜下切除技术,该技术可构建黏膜层和固有肌层之间的隧道以保证黏膜层完整性,并可防止穿孔[5-8]。本研究结果显示,STER组的手术时间显著长于ESE组,创面长径显著小于ESE组,住院时间显著短于ESE,分析原因在于STER手术方案操作较为复杂,需建立隧道,因此所花费时间更多,但其造成的创伤相对较小,故可有效缩短患者的住院时间。本研究还显示,STER组的整块切除率显著高于ESE组,但两组的完全切除率比较,差异无统计学意义,提示两种术式均可有效切除固有肌层来源胃黏膜下肿瘤,治疗效果显著,整块切除率更高可能是因为STER术式建立了隧道并固定了瘤体。

手术创伤可导致机体处于氧化应激状态,影响患者预后。MDA与SOD均属于氧化应激指标,其中MDA可反映氧自由基水平的变化,SOD是一种抗氧化酶,可起到清除自由基的作用。本研究结果显示,术后,两组的MDA水平均高于术前,SOD水平均低于术前,但STER组的MDA水平显著低于ESE组,SOD水平显著高于ESE组(P<0.05),表明STER方案对氧化应激状态的影响较小,究其原因在于STER对机体造成的损伤较小,因此患者的应激反应状态较轻。

综上所述,STER与ESE治疗固有肌层来源胃黏膜下肿瘤均可取得较好的临床效果,但STER的创面长径较小,并能提升整块切除率,缩短住院时间,显著抑制患者的应激反应。