农村中小学区域协作教研现状及对策研究

2021-07-13赵爱华

赵爱华

(河南广播电视大学 人文与公共管理学院,河南 郑州 450000)

教研活动是中小学校的一项重要工作,更是促进教师专业成长、提高教育教学质量的重要途径,其开展受到各种因素的制约。在广大农村地区尤其是偏远地区,学校普遍办学规模较小、师资力量薄弱、硬件设施不足。因此,由区域教研部门牵头、以各学校教研组为基本单位、依托于校本教研,并以区域内校际合作、资源共享为行动策略的区域协作教研便成为促进农村教师专业成长、教育教学质量提高、义务教育均衡发展的有效途径。[1]

一、农村中小学区域协作教研现状调查

(一)问卷设计及回收情况

问卷共有11道题目,主要涉及教师对区域协作教研的态度及满意度、教师使用信息技术辅助教研的能力、区域协作教研开展的频率、存在的问题以及教师对区域协作教研的意见和建议等。此次问卷调查的主要对象为乡镇中小学的教研组长、语数外教师和少数教研员,通过问卷星共回收有效问卷150份,其中48人提供了具体的意见和建议。

(二)数据分析

根据问卷星统计的数据可以看到,参加问卷调查的教师中5年以内教龄的占46%,20年以上教龄的占23.33%。年龄结构以中青年教师为主,学习能力强,参与教研活动热情高。

1.教师对区域协作教研的态度

参加调研的教师本学期参加区域协作教研3次以上的达到了48.67%,一次没有参加的占6.67%,说明除了深入课堂听课外,区域协作教研已经成为教研员组织教研活动的主要形式。

64.67%的教师希望每学期开展区域协作教研3次及以上,说明教师普遍认可区域协作教研对其成长的推动作用。

但是对之前参加的区域协作教研活动的满意度情况并不是非常乐观,满意的占39.33%,非常满意的占12%,说明区域协作教研的质量有待提高。

2.教师的信息技术水平

对使用网络及新媒体的能力的调查结果显示,72.67%的教师能够使用微信、腾讯会议室、钉钉等工具的基本功能,23.33%的教师表示可以熟练使用,只有4%的教师表示只会利用网络查阅资料。由此可以看出,广大中青年教师的信息技术水平基本可以满足线上教研的要求,而且90%以上的教师支持开展线上区域协作教研活动。

3.区域协作教研的主要形式

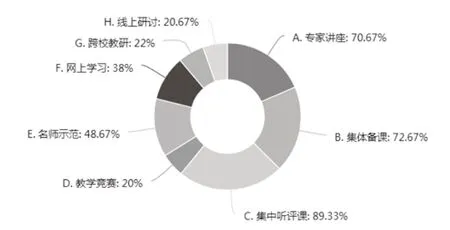

问卷中列举了8种教师经常参加的区域协作教研形式,要求教师选择最常参加的3种。由图1可以看出,集中听评课高居榜首,占比89.33%;集体备课占比72.76%;专家讲座占比70.67%。笔者就此结果向某县域英语教研员了解后发现,专家讲座和集中听评课是最常见的区域协作教研形式,而集体备课多见于校本教研活动。

图1 教师经常参加的区域协作教研形式

而在这8种区域协作教研形式中,教师认为最有效的是名师示范,占比82%;其次是集中听评课,占比59.33%;而专家讲座排到了第四位,占比降到了46.67%。教师普遍认为上好课是第一位的,所以更希望看到名师示范的真实课堂,而不是理论多于实践的专家讲座。见图2。

图2 教师认为最有效的区域协作教研形式

4.教师认为区域协作教研存在的问题

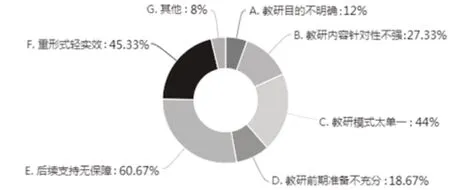

由图3可以看到,教师普遍认为区域协作教研存在的问题主要集中在教研活动结束后,教师的专业成长缺乏后续支持保障;教研活动重外在形式,轻实际效果;教研模式集中在专家讲座和集中听评课,主要形式不丰富;教研内容多数由教研员确定,不能解决学校实际问题等方面。

图3 教师认为区域协作教研存在的问题

5.教师对区域协作教研的建议

参加调研的教师针对区域协作教研存在的问题,提出了许多切合实际的意见和建议,如应注重教研的内容,开展实效性教研活动,拒绝搞形式主义;多些名师示范课,少些专家讲座;区域教研应以线上教研为主,省时高效;教研勿过于频繁,以免影响正常的教学工作;要研究真实的课堂,拒绝表演课;可以针对某校的实际问题,开展广泛研讨;等等。

二、农村中小学区域协作教研存在的问题

基于问卷调查的数据分析可以看出,参加调查的教师普遍接受区域协作教研,支持线上教研,但是依然存在许多亟待解决的问题。

(一)教研主题不够聚焦

长久以来,区域性教研活动的主题通常是由各级教研员或教研组长确定,或者“套用”当前最流行的教育名词,或者“移植”某些课题名称,或者把热点话题当作教研主题,或者把次要问题当主要问题,并不具有针对性和适切性。[2]对不同学校、不同教龄教师的实际需求缺乏必要的调研与分析,教研内容通用性强,针对性不足,不能聚焦于一线教师的成长需求,解决他们在实践中所遇到的真实问题。

(二)教研形式稍显单一

教研的活动选择什么样的形式,首先要考虑教研目的,考虑是否能够有针对性地解决教研的关键问题。目前的教研活动多围绕课堂教学展开,其形式较为单一,主要以公开课、专家讲座的形式出现。公开课的基本流程是观摩—研讨—结束,且提前操练多遍,具有表演性,偏离原生态的真实课堂,很难引起教师的共鸣;而专家讲座理论性过强,不能很好地指导教师解决教育教学中遇到的实际问题,参与教师的主动性、积极性没有充分调动起来,彼此思维碰撞不多,教研活动的实效性不强。

(三)教研参与流于表面

当教研活动的主题不能满足教师实践的需要时,必然难以引发教师的兴趣和参与热情。教研活动往往有着制度性的规定,频率、时间、地点、内容、流程、参与人等,细节安排到位,但活动往往过场化,教师多数为“被动参与”,默默聆听专家、教研员、专家型教师的教育理论讲座以及个人经验传授,缺乏有效互动,缺乏真正的交流和碰撞,教师往往因为这样的教研活动对其专业发展和教育教学提高的作用有限而不愿参与,甚至认为浪费时间。

(四)教研活动很难延续

区域协作教研的性质决定其主要由各级教研员组织开展,从中协调,因此,每次集中的区域协作教研活动都像蜻蜓点水一样,一旦结束,不同学校教师之间的交流也会暂时中断,缺乏持续的、更深入的系统研讨,直接影响教研活动的效果。而专职教研工作人员较少, 面对整个区域教师的教研引领、指导、服务任务, 显得力不从心,教师遇到新的问题也就缺乏跟踪指导,使教研活动的实际效果大打折扣。

三、农村中小学区域协作教研发展对策

农村中小学受信息技术软硬件条件的制约,要开展线上和线下混合的区域协作教研,应该更加重视符合实际的规范的组织管理。

(一)健全教研层级管理体系,推进混合式区域协作教研

随着“互联网+”时代的到来,线上教研的优势逐步显现。它是基于教育信息化的教研方式,具有多主体、跨时空、低成本、高效率的特点,有利于教育教学资源的交流与共享以及专家引领的落实,受到教师的普遍认可。而线下教研尽管存在许多弊端,因其面对面的特质,依然具有实时交流便捷、互动性更强、针对性更明确的优势。因此,在受到计算机硬件设施,教师信息技术水平,时间、距离、交通问题等多方面因素制约的农村中小学,应当推进以混合式学习理论为指导的线上线下混合式区域协作教研模式。

要开展混合式区域协作教研活动,就要建立健全县、区域、学校三级协作教研网络,实行层级管理,同时在划定区域时遵循“城乡结合,强校带弱校”的原则,取长补短,相互促进,共同提高。以各级教研员或教研组长为纽带,负责教研活动的计划安排、组织实施和检查评估。对于相距不远的两三所乡镇中学可以由区域教研员组织开展现场教研,参与范围小,教研更接近真实问题;对于参加范围较大的教研活动,可以采用“现场+网络直播”的方式,不仅在现场的老师可以参与学习、评议,没到现场的老师也可以通过网络平台参与活动,扩大活动参与面,充分发挥教研的作用。

(二)建立教研主题征集与筛选制度,加强教研活动的针对性

教研活动有效开展的前提是确定合适的教研主题。而教研活动的核心是针对发现的问题进行研究,从而解决问题。因此,教研主题的确定至关重要。而教研活动一般有两个落脚点:一是以提高教师的理论素养为目标。教研员有更多的机会接触到前沿的、先进的教育教学理论及方法,可通过专家讲座、培训等方式提高教师的专业理论素养。此类教研活动的主题通常由教研员来确定。二是以提高教师的教学能力为目标。此类教研活动的主题就需要教研员通过多种方式先自下而上进行征集,再自上而下进行安排。教研员可以通过网络征集,也可以走进中小学原生态课堂,与教师面对面交流,发现问题,对问题进行梳理分析,提炼出符合一线教师实际需求的教研主题。然后对主题进行筛选、排序,应更多关注农村学校、薄弱学校和民办学校亟待解决的问题,或是影响教育教学质量提高的共性问题、热点问题。[3]

(三)发挥教研活动的导向与激励作用,提高教研活动的实效性

教研活动不应是单方面的展示,而应是双向的研讨。因此,教师不能只作为一个旁观者,到了规定的时间地点参加活动而已,而应当引导教师首先要认识到教研活动不是简单地坐着听他人的观点或者宣读自己准备好的发言稿,而是一个相互沟通和理解的过程;还要结合教研主题查阅资料,自主学习,反思自己的经验和问题,提出自己的观点和解决策略,为教研做好准备。只有这样,教师才能够在教研的过程中深入思考,在交流中进行思维碰撞,从而达到教研的预期目的。

学校是区域协作教研的主体实施单位,应引导各校努力形成本校的特色学科,以该学科为着力点,开展特色主题教研活动,丰富教研形式,为其他学校、教师提供有益的借鉴。同时,教育行政部门要把区域协作教研的实施与学校的评估评优等结合起来,使学校能够积极承办教研活动,有效地投入到协作教研工作中,提高教研质量。

(四)推动后续教研活动的开展,助力教师不断成长

集中教研活动的结束,不应当是交流、引领的结束。教师带着教研所得回到各自的工作岗位,将教研成果应用于自己的课堂教学。在这个过程中,可能会产生新的问题与困惑,若不能及时解决,将直接影响教师的专业成长和教学质量的提高。而教研活动本身就应该是一个“教研—实践—反思—再教研—再实践”的延续性的过程。教研管理部门应当为教师的再教研提供支持,要为他们能够保持经常性的沟通和联系创造条件,对他们的困惑做出及时回应,使他们的优秀经验得到及时的分享。

随着网络的快速发展和微信、QQ、钉钉等即时通信工具的功能日益强大,持续性的后续教研活动成为可能,对于较为偏远、闭塞的学校来讲,意义尤其重大。借助这些教研工具的经济、省时、灵活的特性,可以组建区域网上教研队伍,建立微信公众号和微信群、QQ群等,作为教研信息发布、疑难问题探讨、教研成果交流的重要载体。教师可随时随地发布自己的问题,获得教研员和专家的专业支持,而其他教师亦可各抒己见,交流教学思想,探讨教学方法,共同提高。

有效开展线上线下混合式区域协作教研,既有利于农村中小学跳出校本教研的思维定式,改变其闭门造车式的低层次教研占主导地位的局面,使教师能够充分借鉴其他学校优秀的教育教学成果,共享优质资源,又能在一定程度上使区域教研改变以往更注重宏观问题研讨的弊病,使其立足于学校和教师实际,解决教育教学过程中的共性难题和个性问题,从而推动农村地区教师的专业发展和教学质量的提高。