古代龟背纹造型演变及其文化映射关系

2021-07-09张婉莉陈钰丹张佳蔚张毅

张婉莉 陈钰丹 张佳蔚 张毅

摘要: 龟背纹在本土的发展与龟文化的褒贬变化有着不可分割的关系。文章借助出土文物、纺织品、石窟壁画和相关文献,提炼出各个朝代特有的龟背纹造型,再从历时性和共时性的角度探寻龟背纹在中国流变的来踪去迹及其与龟文化发展的契合点,为龟背纹的艺术形式提供新的理论依据。分析表明:中国早期的龟崇拜为龟背纹在本土的传播奠定了基础,故在汉代的陆上丝绸之路中传入的龟背纹能被大众接受并广为流传,宋代的龟崇拜普及到民间,并创新出用多层轮廓线制造套叠式本土龟背纹,但元明两代的“龟患”思想导致龟背纹逐渐沦为辅助纹样。

关键词: 龟背纹;龟文化;图案骨架;造型流变;映射关系

中图分类号: TS941.12;K876.9

文献标志码: B

文章编号: 1001-7003(2021)05-0101-06

引用页码: 051203

DOI: 10.3969/j.issn.1001-7003.2021.05.015(篇序)

Abstract: The local development of turtle back pattern has an indivisible relation with the positive and negative change of turtle culture. In virtue of the unearthed cultural relics, textiles, cave murals and related documents, this paper refined the unique turtle back pattern of each dynasty, and then explored the evolution of turtle back pattern in China and its coherence with the development of turtle culture from the diachronic and synchronic perspectives, thereby offering a novel theoretical basis for the art form of turtle back pattern. The analysis showed that the preliminary tortoise worship in China laid the foundation for the circulation of turtle back pattern in China, resulting in the widespread acceptance of the turtle back pattern by the public during its introduction along the Silk Road in Han dynasty. With the popularization of turtle worship in Song dynasty among the folk, the multi-layer contour line was innovated to create the local turtle back pattern. However, the turtle back pattern gradually became an auxiliary pattern due to the "plagued turtle" thought in Yuan and Ming dynasties.

Key words: turtle back pattern; turtle culture; pattern skeleton; shape change; mapping relations

《中华艺术文化辞典》中龟背纹的定义为:“又称‘龟甲纹,传统几何纹样的一种。由六角形骨架的基本单位构成的四方连续纹样。龟背上的几何纹理极其相似,故名。”这种六边形的传统装饰纹样很早就流行于古埃及地区,在古代织物和壁画上也频繁出现。但是拥有悠久龟文化历史的中国在汉代时才有真正的具有龟背纹的文物,并在历代共时性的文化影响下逐渐演变出了不同造型的龟背纹。究其主要因素是龟文化的迭变,因不同时期的龟文化在外来文化的融合或冲突下有所改变,从而也就会影响龟背纹的组合样式。本文从龟文化演变的角度审视龟背纹的造型成因,并按龟背纹的发展趋势分出了三个时间段:汉代以前、汉代至宋代和宋代至清代,再结合各时间段主流文化对龟文化的影响,分析龟文化与龟背纹的发展关系,旨在补充骨架的造型流变,探寻其背后蕴含的文化内涵,有利于厘清龟背纹在本土的完整发展脉络。

1 汉代以前的龟文化发展

龟文化起源于史前氏族们的龟灵崇拜,先民们在恶劣的生活环境中看到龟能风雨不惧,耐饥耐饿,便认为这是不可思议的天生神物,从而产生了崇拜心理,故若干氏族开始将其视作图腾;战国时期战事纷乱,龟遇到强敌可以甲护身的特点被放大,故龟被赋予了常胜将军的意义;夏朝开始,社会性质由父系氏族社会转化为阶级社会,但仍保留了部分父系氏族社会的习俗,最主要的体现之一就是隶属于生殖崇拜中的男根崇拜,表现为龟护人根或人根植龟;到了三皇五帝的传说历史时期,崇拜龟的因素已不仅局限于对生存的渴望,更认为其有神力,例如龜助女娲补天、向伏羲献八卦、决策黄帝战蚩尤、辅尧立德治国、助仓颉造字。据《庄子·秋水》载:“吾闻楚有神龟,死已三千岁矣。”《史记·平书》载:“夏虞之币为龟贝,至秦废。”龟还能象征长寿和财富[1]。

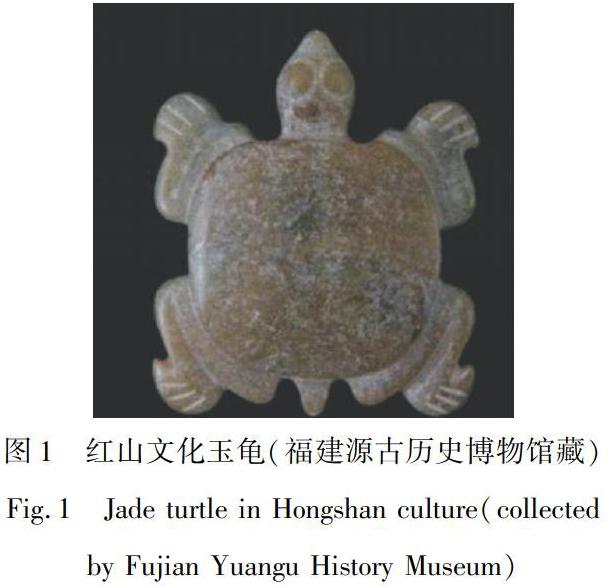

龟元素的应用最早可追溯至红山文化遗址中发掘出的玉龟(图1),其采用了龟的完整形态,这可能是因为受中国传统的完整统一的思想影响,才没有仅提取龟背上的图案,之后还出现各种用在军事装备的龟甲之形的盾、盔、甲,甚至还有用以敛尸的棺材“龟腰坟”。可见,汉代之前的龟文化应用已十分丰富,主要以自然崇拜、战权崇拜、生殖崇拜、长寿和财富崇拜为主。这逐步成型的龟文化渗透影响着人的思想意识形态、社会风土民情及纺织品纹样,为之后龟背纹的引入奠定了思想基础。

2 汉至宋代龟文化的盛行与龟背纹的造型多变

文化传播与创新常发生于那些能自由地决定接受还是拒绝文化变迁的民族中,当两种文化相遇并频繁直接接触,通常会被迫大量输入异质文化而改变自己文化的性質,这种现象被称为文化的涵化[2]。汉代至宋代,饱受推崇的龟文化会受到各种主流文化的影响而被涵化,这些无形的思想都会体现在具体的龟背纹样式中,从而推进龟背纹的创新发展道路。

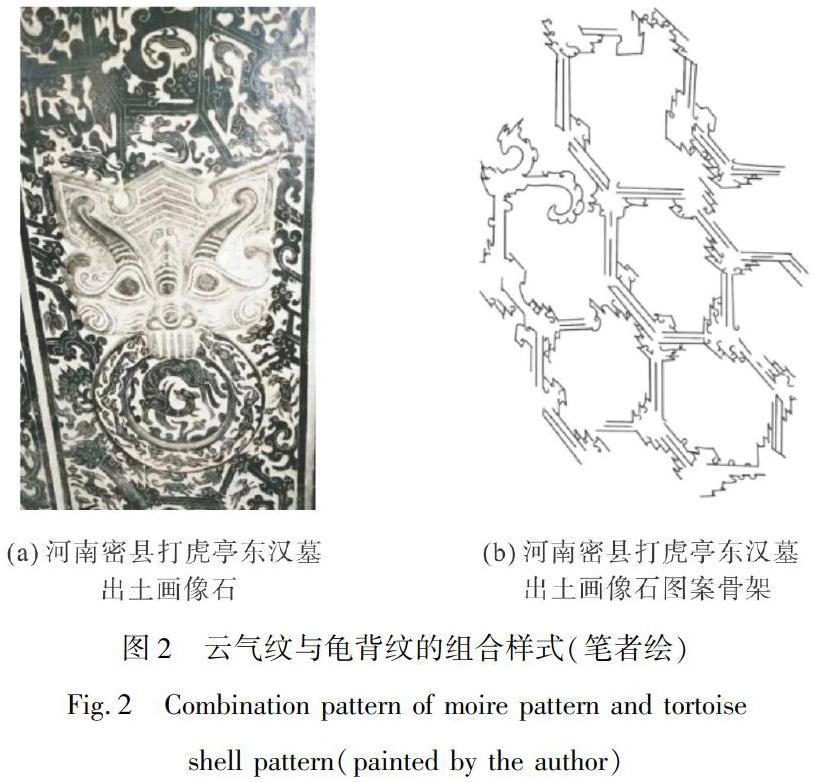

2.1 长寿崇拜映射下的“云气式”龟背纹

被誉为“中华东汉第一墓”的河南密县打虎亭东汉墓中,出土了目前年代最久远的龟背纹(图2)。著名汉唐历史考古学家田立坤[3]提出观点,认为随着东汉墓龟背纹的出现,推断其是由粟特人传入中原的时间为不晚于东汉晚期,可以印证汉代在龟文化影响下早就有了一点龟背纹的影子。此龟背纹作为内置间隔纹样,较西方严格的界隔意识有所差异,得以让填充的龙、凤纹分而不散且有条不紊,缠绕在骨架上的是云气纹。云气纹是古人对自然现象的观察与思考的产物,“云”是天的象征符号,传说中的神仙都是踏云而来、驾云而归。所以描绘云纹自然成为当时重要的装饰内容,汉代提倡万物皆由“气”而生,神仙的极乐世界就是“气”的上升[4]追求宇宙阴阳二气的和谐,以气韵生动作为审美目标[5]。先民们将美好的长生不老的求仙愿望与云气纹联想,从精神上来说就是向往成为神仙生活,能够摆脱人寿命的束缚,进入天上极乐世界。从本质上说,这些都是为了迎合人们对美好事物的憧憬和渴盼,是对长生的追求。综上所述,对云气纹的见解和龟文化中长寿崇拜观念十分吻合,因而也能解释汉代墓葬中出土文物上为什么会出现云气纹与龟背纹的结合。

2.2 权力崇拜映射下的“联珠式”龟背纹

魏晋南北朝时期,联珠纹这一外来纹样的传入为龟背纹注入鲜活的血液,两者相互融合形成多种龟背纹的布局(图3)。王振华[6]认为,古伊朗的至高神和智慧之神阿胡拉·马兹达手中的联珠圆环,象征着“王权神授”,在公元3世纪波斯萨珊王朝创建后,作为国教的琐罗亚斯德教中,圆形联珠的寓意是“王者之环”。联珠纹经由丝绸之路传入中国,其权力象征的含义与龟文化中权力的精神文化含义不谋而合,因而与龟背纹结合成为魏晋南北朝普遍流行的几何框架。盛唐之后,联珠纹由大面积的装饰向缘边区域递减运用,且结构逐渐被简化;在唐代中后期,联珠纹已然不是流行的纹样,甚至联珠完全消失,转而由植物纹样替代联珠环。这一点也符合龟背纹在唐代后期发展的规律。

2.3 生殖崇拜映射下的“对波式”龟背纹

“对波纹”是常见于丝织物纹样中的一种骨架构图的名称,也是装饰艺术中的流行纹样,盛行于南北朝至隋唐(图4)。北朝的对波狮凤鹿羊纹锦是以“对波”形式排列的“忍冬纹”,实即合抱式缠枝卷草。“对波”形式的图案东传之后,这一类纹样的骨架及骨架内外图案的排列方式均被接受。对波纹与龟甲纹的套叠的形式里对波纹原本的卷草意象已经隐没消失,但基本构图依然显示着一脉贯通的轨迹。作为织锦图案的对波纹,其设计构思来自合抱式卷草,抱式卷草为设计意匠的“对波纹”对应于连理枝。而枝头的物象选择,自然也总是包含着时代的审美取向和人们的欣赏与爱悦,这一想法很是符合龟文化的生殖崇拜,从中可以发现两者之间的联系[7]。

2.4 自然崇拜映射下的“花草式”龟背纹

自战国开始外来植物纹样的影响便一直存在,但在上古时期的人类社会,宗教对于艺术的题材有着极高的控制力。两汉以前的中国以神兽和神仙信仰为主的宗教体系,是限制植物纹样出现的一个重要原因[8]。直至唐代,由于佛教的持续盛行,国力强盛,经济繁荣,人们的审美情趣已经从对神明的敬畏转移到对世俗的享受。植物纹样在唐代装饰的舞台上开始担任主角,摆脱了宗教和等级制度的约束,更亲近于百姓的世俗生活,如《簪花仕女图》描绘了唐代簪花妇女的形象;陶宗仪《辍耕录》里“五朵草履子,百合草履子”,记载着唐人有用花草装饰翘头鞋的场景。这从头到脚的花草装饰无一不在表达唐人对植物纹样的喜爱,加上唐代向外开放的政策环境,对外来植物纹样兼容并蓄[9],因而植物纹样综合题材越来越繁多,地位持续上升。

植物与龟皆属于自然生灵,故其与龟背纹骨架能结合成为装饰艺术的重要题材,形成唐代独有的花草状龟背纹,其具体式样可见著名风俗画《捣练图》中的仕女服装纹样(图5)。即用花草代替原有的线框结构,于之中嵌入唐代流行的十字花、瑞花、朵花等植物纹样,单元结构多以簇花缠绕式、单叶首尾相接式为主,整体排列方式为簇四结构。同时,图5中12名仕女里共有5名仕女的服装上有形态各异的花草状龟背纹,这近一半的应用率,即是花草式龟背纹流行的明证。这类纹样融合的方式既能令本土民众更易接纳,又更加给予了纹样民族化寓意。

2.5 理性思想映射下的“穿插式”龟背纹

在中国学者眼里,宋代在经济、科技、文化各个领域皆是最富创造性的朝代。宋代的儒学复兴激发了义理之学超越前朝的兴盛,映射到工艺装饰艺术上。杭间[10]则概括为“理、典雅、平易、质朴、清淡、严谨、含蓄”,以首当其冲的“理”深深地烙上了宋代理学思想的烙印,认为“理”是统摄一切事物的规律性价值导向,讲求秩序和规则。同时,宋代扬文抑武的治国之道,是孟子的王道治国思想第一次付诸实践[11]。在此大环境下,士大夫成为了多个文化领域的领头羊,他们能够建立古代社会横向和纵向立体流动的精神交往,像苏东坡、王安石等这样的文人才子,也常赋诗“愿作泥中曳尾龟”以表愿成为龟的心迹。由此可理解为士大夫与龟文化的思想内涵是可以重合匹配的,即龟文化也蕴含有一种理性思想,这种思想交集在士大夫的推崇下,最终使得宋代以龟背纹为代表的几何纹样的空间秩序感和数理逻辑感的图形表达尤为强烈。

如北宋建筑学家李诫在《营造法式》里,展示了多种龟背纹的建筑彩画,其骨架结构是由龟背纹交叉错落,植物纹样填充其间,形成叠加和穿插的空间层次效果(图6)[12]。此时的龟背纹更加突出强调本体结构的空间变化和多种穿插手法,是历代以来首次出现的繁复结构变化的新样式,通常以四方连续的方式重复构成。

由此可见,宋代龟文化跳脱出固有的种种崇拜,而在士大夫的影响下增添了理性内涵,其在龟背纹结构中体现出的则是新型的穿插式样式。

3 宋代以后龟文化的负面影响与龟背纹的日渐式微

在古代封建社会,文化的褒贬定义多由统治者决定,元世祖忽必烈入主中原后,龟崇拜衰落了,龟文化开始产生负面意义。从此之后,龟背纹也日渐式微,即不再有新的造型变化,多使用基础造型结构,成为地纹或缘饰。

3.1 元世祖“恨龟”思想影响下的龟背纹

当时宋朝臣民中,凡抗金抵元的坚硬派或称主战派,都是龟的虔诚崇拜者,故元世祖忽必烈灭宋后,会产生“恨龟”的情绪。加之元代统治者土生土长于北方草原,是极其典型的蒙古族汉子,行事风格与汉地君主大有不同,认为行动缓慢、带有胆小畏缩标签的缩头乌龟,不符合元代统治者的骁勇善战、一往无前的民族精神。在以往蒙文的典籍里也从来没有过龟崇拜的记载,民间传统风俗中也无龟的痕迹[1],故宋代原有的龟形象,从帝室宗庙或车驾、官印、器皿上逐渐被撤走,取而代之的是元代所推崇的金龙、玉龙、和铜龙[13]。由此可佐证,在“阴柔”的龟形象与“阳刚”的龙形象的精神折射对比下,龙更符合游牧民族统治者的性格所向[14],故元代是龟文化的一大转折点。

在龟崇拜之风开始出现削弱这一现象的背景下,由原来的主图案变成了辅助纹样,龟背纹便不再被重视,也再无创新点,只是在服装和永乐宫的壁画服饰上,以极不起眼的缩小化与边缘化的表达方式而呈现(图7)。另一方面,由于元代尚武的习性和奢靡的风气,形成游牧民族和传统文化交融而成的错彩镂金、富丽堂皇的元代特色,光彩夺目的织金锦极大地满足了统治阶级的需求,简单的几何状龟背纹不符合奢靡之风,在织金锦上也是极少的局部应用,而且被缩小化[15]。如北京故宫博物院藏元代红地龟背纹龙凤团花纹织金锦,以龟背纹做地纹装饰,也只是用来充当豪不起眼的填充纹样(图8)。

3.2 明清“讳龟”思想影响下的龟背纹

清人王士祯的《池北偶谈》卷二十二《名龟》:“汉、唐、宋已来,取龟字命名者不可胜纪。至明遂以为讳。”[16]明太祖朱元璋在龟背纹文化氛围中长大,故在龟文化方面,也会顺应元代的社会思潮[1]。但由于明代统治者是汉族人,不会像忽必烈那样恶其余胥,所以不会产生“恨龟”如此强烈的情感,而只是“讳龟”,即把龟视为鄙陋卑劣的庸俗象征,如用绿头龟代指其妻偷情的男子,用“龟孙”表示野种等[17],加之清代统治者入主中原后,为笼络汉民,保留了许多明代文化,“讳龟”也是其中一种。

但在另一方面,华夏民众对龟并非全盘否定的,“讳龟”只是一种相对的概念,即肯定贬龟意识的同时,并不否认崇龟现象的存在。正如明清时期的碑座便是由龟到赑屃的嬗递,由于龟的神性被损伤,不能再背负记载帝王将相建立的丰碑,便替换了受人诟病的龟头。将龙头换龟首,出现了龙的特征,如图9中外翻的耳朵、下陷的耳窝、胡须、长发和鬓角,但保留着龟身。这是明代以前都未曾出现过的,由此表明它是崇龟与贬龟的相对综合体[18]。

由此可见,龟的羞辱性含义与龟作为“四灵之一”而受人崇敬的原始信仰是一直荣辱与共的[19]。因此不难理解,明清两代对于龟背纹这一饱含龟文化思想的纹样的态度会是中立的,即既不完全舍弃,也不将其作为主要纹样使用,而是比较隐晦地去使用。例如美国大都会艺术博物馆藏的龟背纹多是将六边形结构缩小化[20],在其他几何纹样的单元局部,填充小范围简单框架的龟背纹(图10(a));明清时期龟背纹多数成为暗藏式的连续型地纹,很少单独地大篇幅使用,龟背纹单单出现在天华锦中极少面积的填充纹样,如图10(b)所示。

4 结 语

龟文化从黄帝时期的氏族图腾发展至宋代已然成为全民族的信仰,同时为了迎合大众对龟文化的喜爱,古人在不断汲取其他文化的过程中,并在外来龟背纹的六边形造型基础上,融入了文化意义相符合的云气纹、联珠纹、对波纹、植物纹且广泛使用,故龟背纹会在此期间呈直线上升趋势。而元代开始,龟文化被拉下大雅之堂,還被赋予了负面意义,同时期的龟背纹则渐渐没落成为地纹与极不起眼的缘饰,可见龟文化和龟背纹的发展趋势极其吻合。因此,可以说龟文化是龟背纹发展的核心所在,且龟背纹的造型演变是历时性的龟文化与其他共时性的主流文化共同作用的结果。在一定程度上,说明龟背纹起承转折的应用现象,符合物极必反的普遍发展规律,且社会是不断发展变动的,事物的发展模式也并不会完全按单一轨道行进,处于复杂环境下民众的思想观念也是变幻不定的,龟崇拜由原来单一的崇拜到褒贬并存,能反映出民俗生活的复杂性和变异性。厘清这点有助于大家学习古人如何在多种文化的矛盾与融合下设计出符合本土审美的纹样,并为如何在文化多样性的当代将更多传统纹样进行创新拓展思路。

参考文献:

[1]刘兆元. 论中国龟文化及其扭曲[J]. 寻根, 1997(6): 4-11.

LIU Zhaoyuan. On Chinese tortoise culture and its distortion[J]. Looking for Roots, 1997(6): 4-11.

[2]王伟伟, 吕延邦, 王志东, 等. 丝绸之路影响下唐瑞兽葡萄镜纹饰形成与发展[J]. 包装工程, 2020, 41(4): 264-268.

WANG Weiwei, L Yanbang, WANG Zhidong, et al. Formation and development of grape-patterned mirror with auspicious animals in the Tang dynasty under the influence of the Silk Road[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(4): 264-268.

[3]田立坤, 李智. 朝阳发现的三燕文化遗物及相关问题[J]. 文物, 1994(11): 20-32.

TIAN Likun, LI Zhi. The Sanyan cultural relics discovered in Chaoyang and related issues[J]. Cultural Relics, 1994(11): 20-32.

[4]酒井敦子, 李静杰. 南北朝时期的植物云气纹样[J]. 敦煌研究, 2003(2): 20-28, 107-117, 119-120.

KENKO Sakai, LI Jingjie. The motifs of scrolling flora in the Northern and the Southern dynasties[J]. Dunhuang Research, 2003(2): 20-28, 107-117, 119-120.

[5]吴卫, 廖琼. 汉代云气纹艺术符号探析[J]. 美苑, 2009(3): 82-84.

WU Wei, LIAO Qiong. An analysis of artistic symbols of floating clouds pattern in Han dynasty[J]. Meiyuan, 2009(3): 82-84.

[6]王振华. 从隋唐莫高窟看联珠纹寓意的演变[J]. 美术大观, 2019(2): 144-145.

WANG Zhenhua. The evolution of the meaning of Lianzhu pattern in Mogao grottoes of Sui and Tang dynasties[J]. Grand View of Fine Arts, 2019(2): 144-145.

[7]扬之水. “曾有西风半点香”: 对波纹源流考[J]. 敦煌研究, 2010(4): 1-8.

YA Zhishui. "Once there was a western wind with a little fragrance": a study on the origin and development of ripples[J]. Dunhuang Research, 2010(4): 1-8.

[8]汪燕翎. 佛教的东渐与中国植物纹样的兴盛[D]. 成都: 四川大学, 2004.

WANG Yanling. The Eastward Spread of Buddhism and the Prosperity of Plant Patterns in China[D]. Chendu: Sichuan University, 2004.

[9]张晓霞. 中国古代植物装饰纹样发展源流[D]. 苏州: 苏州大学, 2005.

ZHANG Xiaoxia. The Development of Ancient Plant Decorative Patterns in China[D]. Suzhou: Soochow University, 2005.

[10]杭间. 中国工艺美学史[M]. 北京: 人民美术出版社, 2007: 100.

HANG Jian. History of Chinese Arts and Crafts Aesthetics[M]. Beijing: Peoples Fine Arts Publishing House, 2007: 100.

[11]樊树志. 国史十六讲[M]. 北京: 中华书局, 2006.

FAN Shuzhi. Sixteen Lectures on National History[M]. Beijing: Zhonghua Publishing House, 2006.

[12]潘谷西, 何建中. 《营造法式》解读[M]. 南京: 东南大学出版社, 2005.

PAN Guxi, HE Jianzhong. Interpretation of Building a French Style[M]. Nanjing: Southeast University Press, 2005.

[13]曾分良. 中国古印章龟钮形制探析[J]. 装饰, 2006(10): 25.

ZENG Fenliang. Analysis of the mode of tortoise shape on ancient Chinese seal[J]. ZHUANGSHI, 2006(10): 25.

[14]程自信. 论中国龟崇拜的历史演变[J]. 安徽大学学报, 1995(1): 43-46.

CHENG Zixin. On the historical evolution of Chinese turtle worship[J]. Journal of Anhui University, 1995(1): 43-46.

[15]赵丰, 袁宣萍. 中国古代丝绸设计素材图系: 图像卷[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2016.

ZHAO Feng, YUAN Xuanping. Image Volume of Ancient Chinese Silk Design Materials[M]. Hangzhou: Zhejiang University Press, 2016.

[16]王士禛, 勒斯仁. 池北偶談[M]. 北京: 中华书局, 1982.

WANG Shizhen, LE Siren. Chi Beiju[M]. Beijing: Zhonghua Publishing House, 1982.

[17]盛律平, 廖建福. 中国龟崇拜的演变及其与龟之神性的演变之关系[J]. 企业家天地, 2006(10): 138-139.

SHENG Lüping, LIAO Jianfu. The evolution of Chinese turtle worship and its relationship with the evolution of tortoise divinity[J]. Entrepreneur World, 2006(10): 138-139.

[18]刘慧, 赵鹏. 说龟与赑屃[J]. 民俗研究, 2003(4): 144-154.

LIU Hui, ZHAO Peng. On tortoise and mang[J]. Folklore Research, 2003(4): 144-154.

[19]徐峰. 中国古代的龟崇拜: 以“龟负”的神话、图像与雕像为视角[J]. 中原文物, 2013(3): 43-50.

XU Feng. On the tortoise worship of ancient China: from the perspective of the myth, image and statue of "turtle negative"[J]. Central Plains Cultural Relics, 2013(3): 43-50.

[20]顾春华. 中国古代丝绸设计素材图系: 装裱锦绫卷[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2017.

GU Chunhua. Mounting Brocade Silk Scroll of Ancient Chinese Silk Design Material Drawing Department[M]. Hangzhou: Zhejiang University Press, 2017.