供给侧结构性改革背景下城乡商业用地最优规模的边界测算

2021-07-09孔德静王思佳艾立富

孔德静 王 鹤 徐 嵩 王思佳 艾立富

(1.河北科技师范学院城市建设学院,河北 秦皇岛 066004;2.天津城建大学建筑学院,天津 300384;3.河北科技师范学院乡村振兴研究中心,河北 秦皇岛 066004;4.中联合创设计有限公司唐山分公司,河北 唐山 063000)

一、引言

2015 年以来,我国经济进入新阶段,旧经济疲态显露而以“互联网+”为依托的新经济生机勃勃,经济结构性分化的态势将明显显露。因此,为适应新变化,需要在提升和优化传统需求管理模式的基础上,急迫注重对供给侧环境及机制的改良,从而激发微观经济主体活力,促进我国经济的长效稳定发展[1]。结合十九大报告关于深化供给侧结构性改革的政策内容可知,现代化经济体系的构建和完善务必把发展实体经济作为根本着力点,将供给质量的提升确定为主攻方向[2],追求经济质量优势的提高和彰显[3]。商业经济是我国经济的重要组成部分,特别是实体商业经济的发展贡献,成为经济增长的关键要素。国家统计局最新数据显示,仅批发和零售业而言,2019 年商品销售额达到782518.30 亿元[4],合理、健康地发展实体商业经济,迫切需要对商业服务业设施用地(以下简称“商业用地”)规模进行统一规划分配,在供给侧角度实现最优化调控,避免因商业用地规模过剩或过少带来商业营业空间浪费闲置或不足的现象发生,从而制约商业经济的有序发展。

二、关联:供给侧结构性改革与城乡商业用地

1.改革与城乡商业发展规划的关系

供给侧结构性改革的基本公式为“供给侧+结构性+改革”,其宗旨是提高全要素生产率,使供给体系更好适应需求结构变化[5]。要素包括劳动力、土地、资本、制度创造、创新等,其中对土地要素的改革,除考虑制度层面外,对土地开发、分配、布局规划和指标确定等内容也需要进一步革新理论认知和落实方法。《关于开展市县“多规合一”试点工作的通知》拉开了城乡规划领域改革的序幕[6]。2017 年2 月习近平考察北京市城市规划建设时指出“要落实‘多规合一’,形成一本规划、一张蓝图”[7]。2018 年3 月17 日,十三届全国人大一次会议表决通过组建自然资源部,建立统一的空间规划体系,实施“一张蓝图干到底”的基本模式。2019 年5 月,中共中央、国务院颁布《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》,建立国土空间规划体系并监督实施,将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合统一[8]。城乡商业经济发展规划的编制应当基于上位规划,在“蓝图”中努力寻找自身定位,切实解决商业指标控制和商业结构布局这两项核心问题。有关商业的用地在城市建设用地分类中属于商业服务业设施用地(类别代码:B)一项,包含商业设施、商务设施、娱乐康体设施、公共设施营业网点和其他服务设施用地[9],涉及民生发展的多个方面,因此合理规划商业发展直接关乎人民对美好生活的需要这一问题,对商业发展规划编制改革的意义重大而深远。

2.改革对商业用地规模和开发强度的影响

供给侧结构性改革在城乡规划层面的关键在于以更加科学有效、符合人居需求的方法对各类用地规模和开发强度进行调控。在房地产行业火爆的一段时期内,各类商业业态迅猛发展,商业用地总规模和用地开发强度大大提高,城市商业总面积不断攀升,呈现一种过度繁荣的态势。在国际人均商业面积警戒线为1.2 平方米的同一时期,上海市人均指标已高达2.3 平方米。截至2017 年,尽管上海市人均商业面积已调整为1.4 平方米,但依然超出国际标准。一方面,说明城市规划在对商业用地规模制定时存在增量控制的考虑;另一方面,可以直接反映出开发强度的超负荷。这一问题在人口相对较少的中小城市同样凸显。繁荣时期的商业经济带来了较多的就业岗位,也涉及了失业的风险和隐患。供给侧结构性改革亟待厘清商业用地规模规划的合理阈值,并以此对开发强度的控制途径进行完善。

三、调控:商业用地规模及最优边界值测算

1.占比衡量

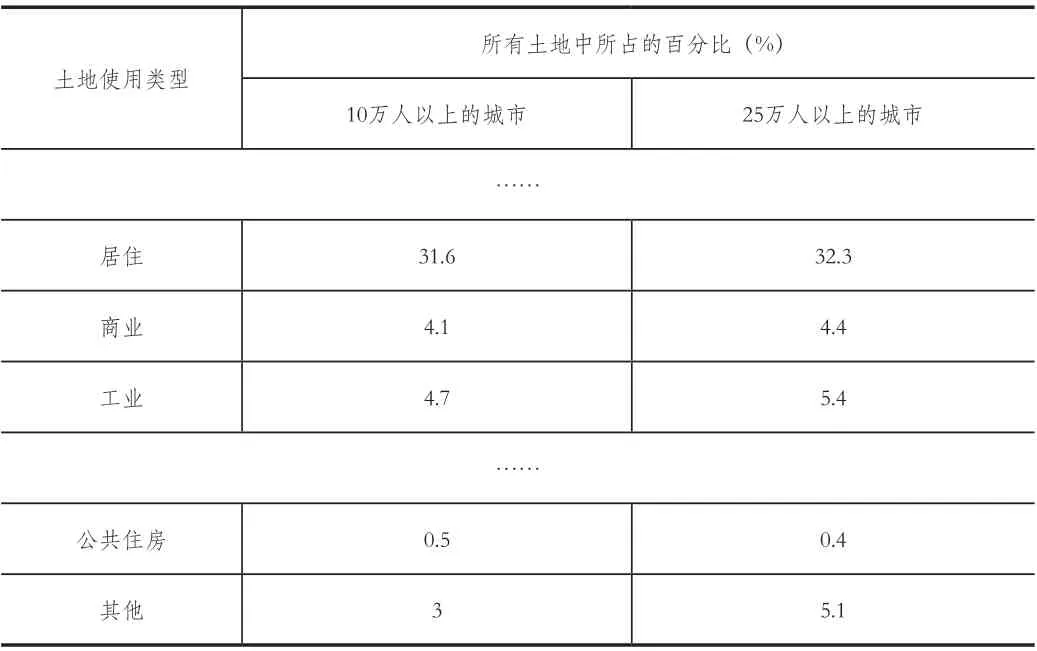

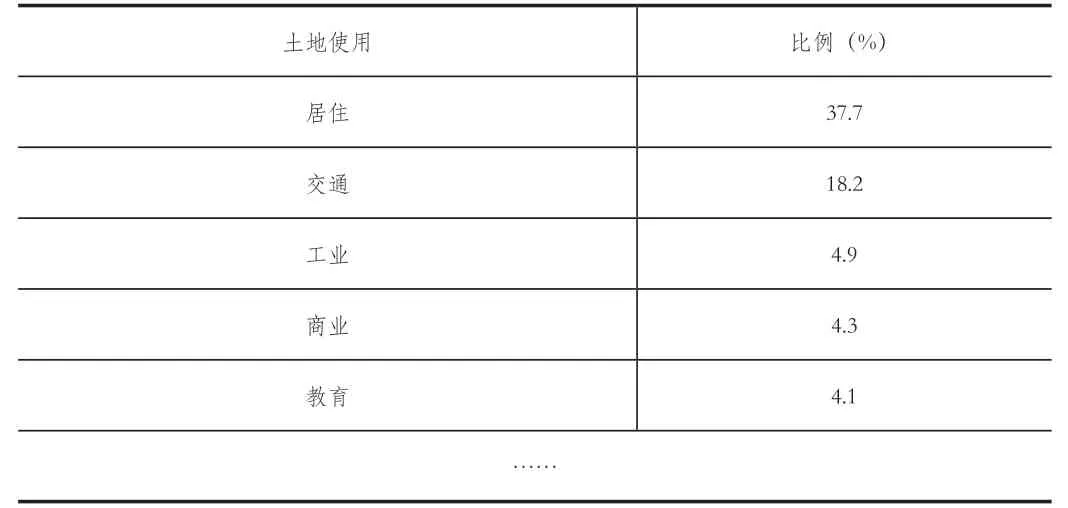

上世纪中叶,巴塞罗缪(Harland Bartholomew)对美国97 个城市和地区的土地使用情况进行了调研[10],其中涉及商业用地在城市用地中的比重关系,是较早的理论参考。得到福特(FORD)公司基金会支持,兰德(RAND)完成了48 个城市调查;倪德康(John Niedercorn)和赫尔(Edward Hearle)发表了有关美国大城市土地使用趋势的研究论文,对商业用地的比重进行了进一步论证(表1)。此外,日本、加拿大等国家和地区也在20 世纪70 年代至90 年代分别对土地利用情况开展了研究(表2、表3)[11]。综合早期的研究成果,可以获得规划商业用地规模的早期参考值,取平均值即商业用地占比约3.8%。

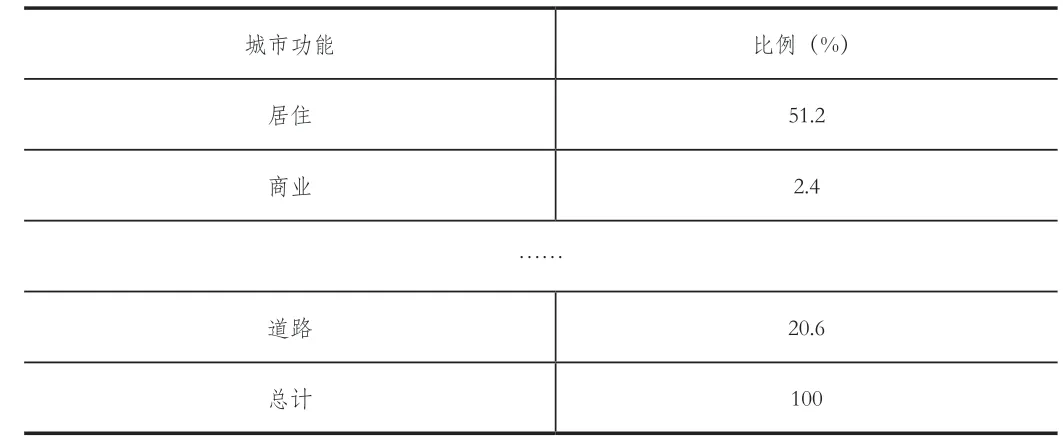

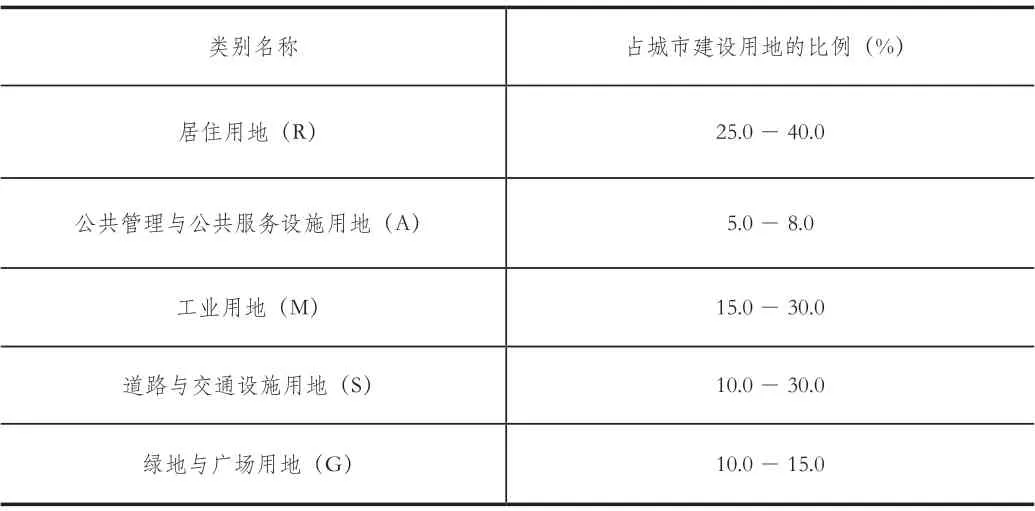

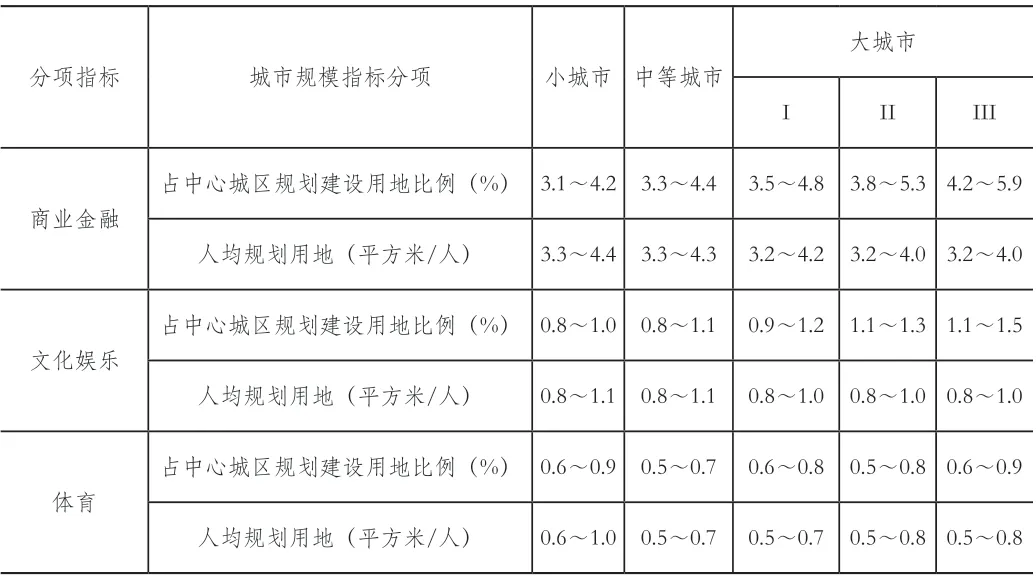

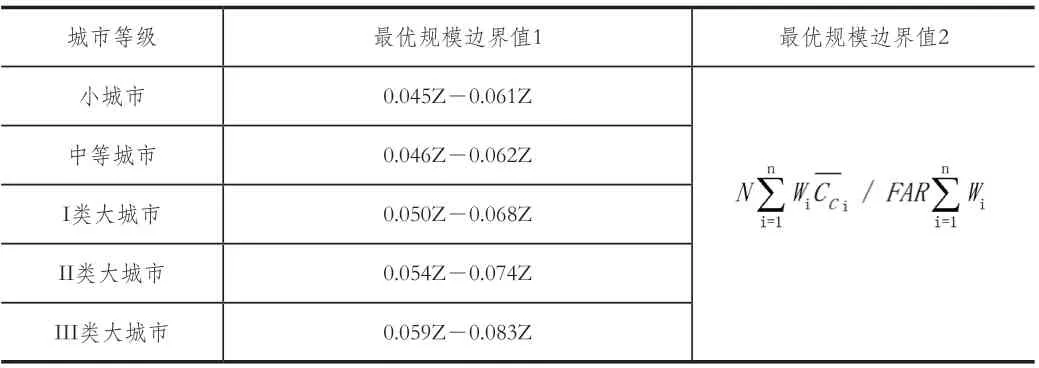

我国《城市用地分类与规划建设用地标准(GB 50137-2011)》中,虽未直接对商业服务业设施用地的比重进行规定,但明确说明了居住用地(R)、公共管理与公共服务设施用地(A)、工业用地(M)、道路与交通设施用地(S)、绿地与广场用地(G)的占比,进而可以大致推导出商业服务业设施用地(B)与物流仓储用地(W)、公用设施用地(U)比重总和(表4)。《城市公共设施规划规范(GB 50442-2008)》对商业金融设施、文化娱乐、体育等规划用地指标进行了明确规定,可结合三者关系综合累加出商业服务业设施规划用地的占比值(表5),以n 表示,则小城市n 为4.5%~6.1%,中等城市n 为4.6%~6.2%,I 类大城市n 为5%~6.8%,II 类大城市n 为5.4%~7.4%,III类大城市n 为5.9%~8.3%。

表1 20世纪60年代美国106个城市的土地构成情况(部分)[12]

表2 日本16个大城市的土地使用状况(1957)(部分)[13]

表3 加拿大城市土地使用状况(部分)[14]

表4 主要用地规划占城市建设用地的比例[9][16]

表5 城市公共设施规划用地分项指标(部分)[15]

2.强度比值

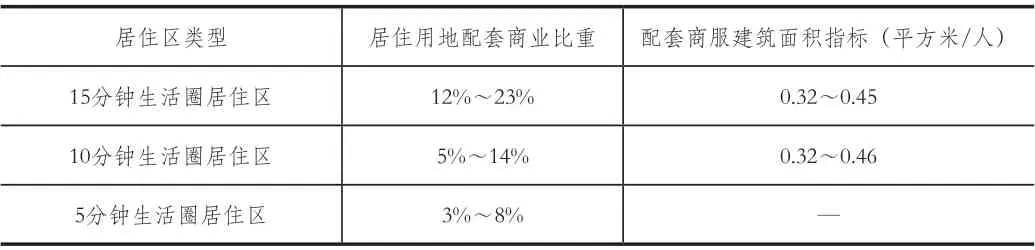

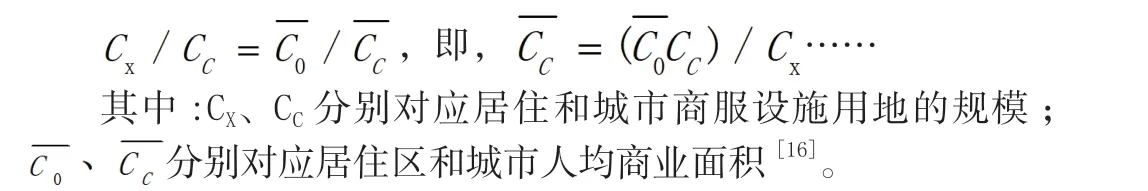

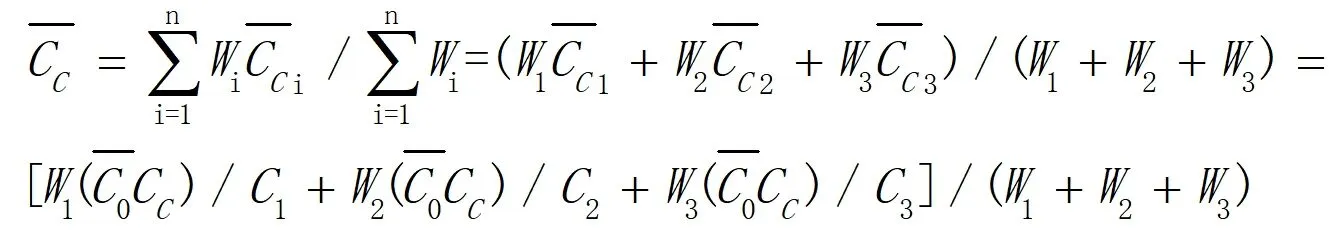

“多规合一”的规划改革背景和居住区规划新标准的要求,紧贴改革实情和节奏,商业用地最优规模模型的时代特色鲜明;引入时间生活圈概念,从用以城市商业总规模(面积,以C 表示)与城市商业用地总规模的比值可以得到地块开发强度,即容积率(FAR)。因此,获得城市商业用地总规模的关键在于得到C和FAR 两个指标值。其中,C 可通过人均商业面积()和人口规模获得。2018 年12 月新实施的《城市居住区规划设计标准GB 50180-2018》中对城市居住区的界定更加趋于人性化和科学性,将居住区以日常生活的步行距离作为标准,分为15 分钟生活圈居住区、10 分钟生活圈居住区和5 分钟生活圈居住区。因此,在依据此新标准和商务部《居住区公建服务设施控制指标》进行的研究需要尝试改革。基于城乡总体规划文本和图集内容,以城市建设用地平衡表作为测算载体,可知基本条件:城市建设用地平衡表中的居住用地规模明确,以时间生活圈居住区表述的居住用地需要的配套商业比重如表6,对应显示配套商业服务业建筑面积人均指标。

表6 以时间生活圈居住区为表述的配套商服建筑面积指标

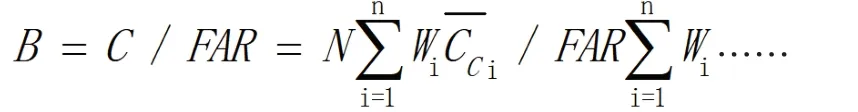

城市人均商业面积指标公式:

其中,W1和C1、W2和C2、W3和C3分别对应15 分钟、10 分钟和5 分钟生活圈居住区数量和居住用地商业规模。

参考行业规范及各类规划文本资料获知,商业用地容积率平均值一般在繁华地区可达3 以上,低密度地区不低于1,因受到城市规模、定位、聚集程度等不同因素影响,其均值呈现一种动态取值。

3.商业用地最优规模阈值范围

基于占比衡量和强度比值分析,得到商业用地最优规模的阈值范围。

边界值1:B =nZ……,其中Z 为城市建设用地总规模。边界值2:

2 个边界值对应的上限或下限关系需要具体考虑城市定位、规模和居住人口规模、分布等因素,则商业用地最优规模阈值范围为:

以此模型指导城乡商业用地最优规模的测算。考虑城市等级,模型进一步细化为表7。

表7 不同等级城市的城乡商业用地最优规模边界值

四、结论:最优规模模型构建的改革价值

城乡商业服务业设施用地及商业建筑规模是一个动态范围值,极易受到人口规模和分布等因素影响。不同定位、形态、区位和规模的城市之间也存在着考量的差异,需要区别对待。因此,该研究具有较大的空间和不确定性。以供给侧结构性改革为切入点,在城乡商业用地规模测算方面具有创新意义:其一,基于城乡商业用地占比和开发强度比值角度构建模型,是遵循专业基础为城乡规划提供科学有效途径的新举措;其二,最优规模模型的限定因子较多,如容积率、人均商业面积、配套指标、用地比重等,这充分体现了规划的动态有机性,避免了静态、机械指标对城乡商业经济发展的不良束缚。供给侧改革是内在的结构改革,在规划用地角度对土地利用总体规划和城乡总体规划的编制具有决定性影响,如何抓住这一契机而实现规划新发展是一项重要工程。