指向儿童完整生活的跨学科课程整合研究—我校主题式跨学科整合课程的探索与实践

2021-07-08广东省深圳市盐田区乐群实验小学王树宏

广东省深圳市盐田区乐群实验小学 王树宏

一、指向儿童完整生活的跨学科课程整合的现实需求

1.国家政策背景

2001年教育部颁布的《基础教育课程改革纲要(试行)》明确提出:改变课程结构过于强调学科本位、科目过多和缺乏整合的现状,整体设置九年一贯的课程门类和课时比例,并设置综合课程。

2014年3月,教育部《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》中指出:要统筹各学科,特别是德育、语文、历史、体育、艺术等学科。教师要充分发挥人文学科的独特育人优势,进一步提升数学、科学、技术等课程的育人价值,同时加强学科间的相互配合,发挥综合育人功能,不断提高学生综合运用知识解决实际问题的能力;要增强整体性,强化各学科、相关学科纵向有效衔接和横向协调配合;要在发挥各学科独特育人功能的基础上,充分发挥学科间综合育人功能,开展跨学科的主题教育教学活动,将相关学科的教育内容有机融合,提高学生综合分析问题、解决问题的能力。

2.学校整体育人效果不理想的现状

国内学校在课程实施过程中普遍存在分科教学导致整体育人效果不理想的问题,具体表现在以下几个方面:一是课程设置中仍存在的“学科本位化”倾向,过于强调学科的独立性,各学科内容交叉重复、缺乏关联整合、缺乏整体优化,导致教育内容的割裂,学生学习存在片面发展现象;学科各自为政,造成学生课业负担过重,忽略对学生综合能力的培养。二是在课程实施中具有“学科知识化”倾向,重视学科知识的传授,把知识传授等同于教育本身,导致学生的需求被漠视,学习内容与生活世界脱节,学生找不到学习的意义。教师成为教书匠,学科育人价值体现不充分。三是课程整合实践中的“学科拼盘化”倾向,课程整合存在各学科知识“大杂烩”的现象,还存在主题内涵浅表、开发线索零乱、活动设计随意等误区。

开展指向儿童完整生活的跨学科课程整合研究,旨在解决学校在课程实施过程中存在因学科本位、分科教学、学科拼盘而割裂儿童完整生活,整体育人效果不理想的问题,从而推进整体育人,落实“立德树人”的任务。

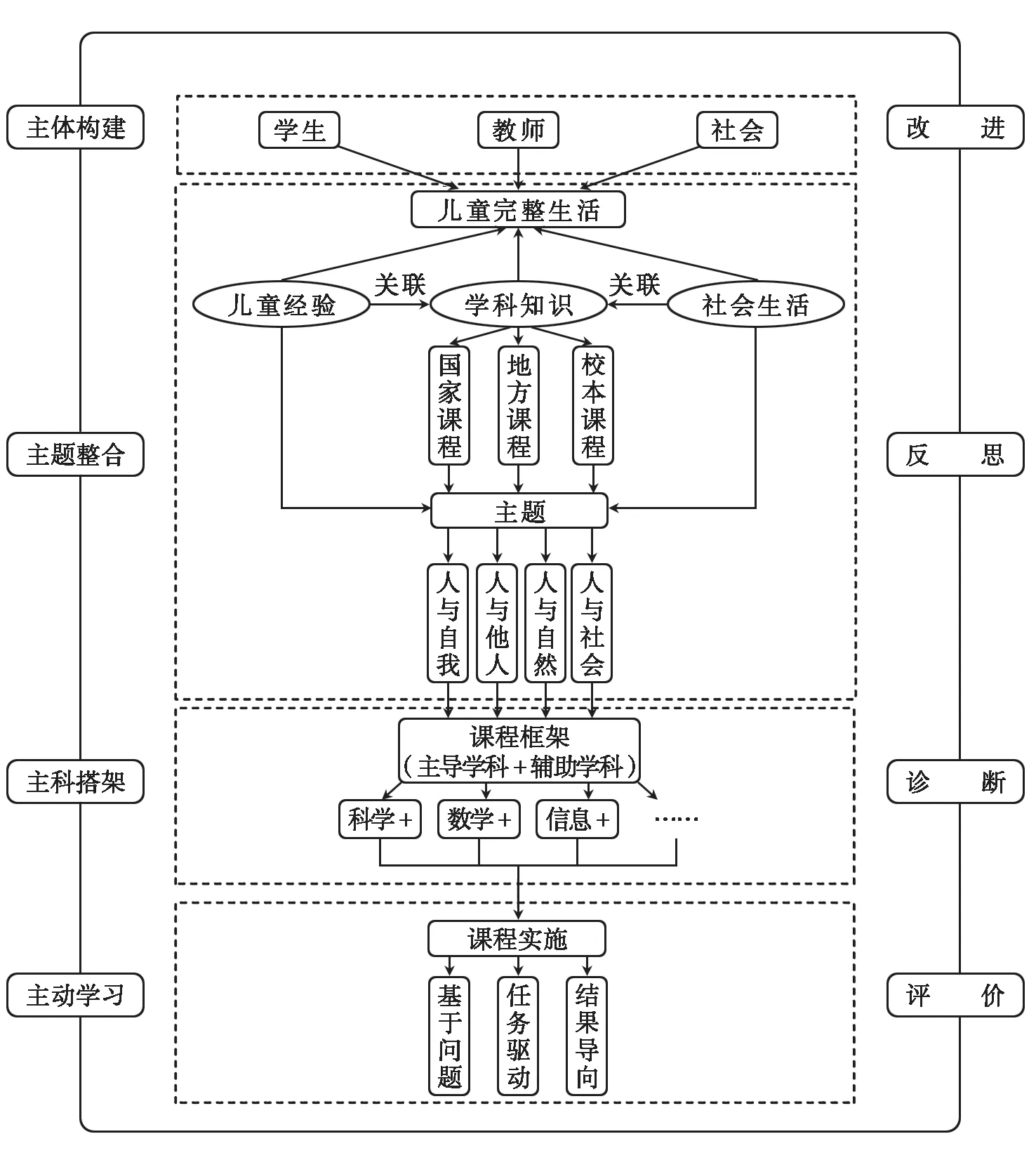

二、指向儿童完整生活的跨学科课程整合的模型建构

跨学科课程整合是基于学习的本质、学生的需求、整体育人的要求,强调以学生的经验、个体生活和学科知识为基础,把课程、师生、学习时空、学习技术等核心元素有效整合起来,打破学科之间的边界,学生围绕来自真实世界的学习主题,进行基于现实生活的、以学科联动为特征的开放性学习,使学生形成关于世界的整体性认识,并养成深刻理解和灵活运用知识综合解决现实问题的能力(见图1)。

图1 指向儿童完整生活的跨学科课程整合模式

1.主体建构

跨学科课程整合是依据基础教育的育人功能、现代人的综合素养要求以及儿童的认知方式提出来的。跨学科课程整合的主体由社会(广义的社会:包括家庭、社区,作为家校共育、家庭学校社区协同育人的主体)、教师和学生三方共同建构而成。

社会是课程的资源载体、课程的实践基地,社会作为课程建构的主体体现在以下几个方面:(1)社会提供了鲜明区域特色的地方课程资源和教育基地,他们是学生进一步了解本区域内的历史、文化、名人,了解本地深厚的历史文化底蕴,激发热爱家乡、建设家乡的思想情感的重要载体;(2)社区中的人群,如家长、专业人士可根据学生的学习需求,通过整合社区内的教育资源及自身的专业特长,与学校教师、学生共同构建课程。三是在终身教育体系下,学习型社会还能提供给学生校外学习的技术支撑、学习环境、学习资源,实现优质资源的整合和共享,探索职业化、网络化、开放式等有别于传统课堂学习的新观念、新模式。

教师是课程的共同开发者、实施者,是学生正确价值观的引导者。在跨学科课程整合过程中,教师与专家、学生、家长、社会人士等一起共同开发课程,他们通过积极转变教与学的方式、开展团队协作教学、进行教学反思交流,教师也作为课程开发的主体,为学生综合素质的提高提供了现实保障。

学生是课程的自主建构者。任何学习都是一个积极主动建构的过程,跨学科课程的学习也是如此,通过跨学科学习活动,学生的好奇心、求知欲得以激发,创造力得以表现,综合素质不断生成、拓展和提升。学生自组学习小组、自主设计学习方案、开展参观考察、进行调查探究、收集分析文献,将学习成果创意物化并进行交流展示、总结反思。学生作为课程建构的主体,自始至终参与课程开发设计与实施,跨学科课程整合对于学生来说,就是建构指向他们完整生活的意义世界。

跨学科课程整合在社会、学校、教师、学生之间搭建起了一种开放性、创造性的循环网络,师生在课程的开发设计与实施中共同作用、共同构成跨学科课程整合的综合主体。

2.主题整合

主题整合是围绕主题将儿童经验、社会生活和学科知识进行内容整合,主题来自人与自我、人与他人、人与自然、人与社会四个领域(见图2)。围绕主题,用系统化、体系化的思想以及整体论的概念进行梳理和综合,梳理成体系,综合为系统。

图2 小学跨学科课程整合主题领域

3.主科搭架

主科搭架是以国家课程为主干,以学科育人为主线,以一门学科为主导,其他学科为辅助学科进行课程设计,搭建课程框架。跨学科课程整合不是不要国家课程,相反要牢记国家课程是学校育人的主要载体,要以国家课程为主干。跨学科课程整合不是让所有学科在课程整合里面平均分布进行学科拼盘,而是有主有次的一个架构。课程整合可以以一门学科为主导学科,将其他学科的相关知识融入、渗透到主导学科,为主导学科服务。

4.主动学习

主动学习就是基于体验、基于问题、基于项目,开展研究型、项目化、合作式学习,促进学生积极主动地学习。跨学科课程整合的实施,采用基于体验的学习、基于问题的学习、基于项目的学习等学习方式,在真实的项目、问题或情境下,学生积极主动学习,在解决问题的过程中学习知识,从“学后用”逐步走向“用中学”。

三、指向儿童完整生活的跨学科课程整合的实施路径

指向儿童完整生活的跨学科课程实施,是围绕课程目标,从儿童经验、学科知识和真实生活中选择主题,围绕主题选择学生学习的驱动型问题、任务或项目,关联整合相关的学科,开展协同学习,如查找资料、调查研究、设计方案、合作探究等,进行学习成果路演,最后对学习过程进行反思(见图3),对学习成果进行迭代升级。

图3 指向儿童完整生活的跨学科课程整合的实施路径

(1)以儿童经验为主体的跨学科课程整合流程:基于儿童经验→链接活动学科→关联其他学科→确定课程内容→开展合作探究→获得积极体验→掌握生活技能(见图4)。它以儿童经验为出发点、以国家课程中的综合实践类课程为主导,以合作探究、沟通交往为主要活动方式、让学生形成获得积极的生活体验和一定的生活技能。

图4 以儿童经验为主体的跨学科课程整合流程

(2)以社会生活为主体的跨学科课程整合流程:聚焦生活问题→链接社会学科→关联其他学科→确定课程内容→开展社会服务→形成社会责任感(见图5)。它以社会生活为出发点、以国家课程中的道德与法治等社会课程为主导学科、以服务体验为主要方式、以培养学生社会责任感为目标。学生以志愿者、服务者身份,选择社会实践与服务的内容,确定服务对象,制定服务方案,开展服务活动。

图5 以社会生活为主体的跨学科课程整合流程

(3)以学科知识为主体建构课程内容的跨学科课程整合流程:立足大概念→基于文化学科→关联其他学科→确定课程内容→开展合作探究→建构知识体系→形成认知能力(见图6)。它以学科大概念为出发点、以文化类课程为主导学科,关联其他学校相关概念,进行实验探究,系统构建知识体系,发展认知能力。

图6 以学科知识为主体的跨学科课程整合流程

指向儿童完整生活的跨学科课程整合,是通过联结书本世界和真实的生活世界,在体验生活、了解社会的过程中学习学科知识,综合运用学科知识去解决生活中的问题,获得正确的价值体认,进行力所能及的责任担当,从而达成整体育人、全面育人的目标。指向儿童完整生活的跨学科课程整合,在国家课程中形成跨学科课程整合教学常态,研究型、项目化、合作式学习成为学生的学习方式和生活方式。