那时 那地 那人—以统编版语文《朱德的扁担》一课的教学设计为例

2021-07-08江苏省苏州大学实验学校付方方

江苏省苏州大学实验学校 付方方

《朱德的扁担》是统编版语文二年级的课文,讲的是朱德同志和战士们为了巩固井冈山革命根据地,粉碎敌人的“围剿”,一起到山高路陡、路程遥远的茅坪挑粮食的故事。文章以“朱德的扁担”为题,于细微处见革命精神,语言简洁平实。全文虽没有一句对话,但通过人物的行动和心理描写,真实生动地反映了革命队伍中官兵互敬互爱、同甘共苦的精神。革命题材的故事距离学生的生活较远,如何才能充分利用文本,实现优质的语文教学呢?笔者通过“那时、那地、那人”三个板块,引导学生了解故事的发生时间、背景、人物表现,感受革命领袖以身作则、与战士们同甘共苦的高贵品质,体会战士们对朱德同志的关心和敬爱。

一、那时:理解“会师”与“围攻”

《朱德的扁担》主要讲述了朱德挑粮的故事。这个故事早在20世纪20年代末就在革命根据地广为流传,但故事发生的背景离学生的现实生活很遥远,给学生走进文本带来一定的困难。低年级学生都爱听故事,新课伊始,教师如果能采用学生喜闻乐见的故事形式将故事背景用生动浅显的语言描述出来,是一种不错的选择。

20世纪20年代,中国正处于半殖民地半封建社会,人民挨冻受饿,很多孩子都没有机会上学。哪里有压迫,哪里就有反抗。于是人们拿起武器开始抗争,可是敌人很强大,人民的队伍吃了败仗,急需找个落脚的地方,休养身体、训练军队、赶造枪支弹药,他们来到了井冈山。这个地方易守难攻(出示井冈山自然环境恶劣的图片),人民军队就选了井冈山作为落脚点,建立了革命根据地。

学生初读课文第一自然段后,教师可以用问题促进理解:“井冈山上有几支队伍?”“敌人是怎么对付人民队伍的?”学生能很快找到“朱德带领的队伍”“毛泽东带领的队伍”“围攻”。教师借助课件播放毛泽东带领的队伍和朱德带领的队伍在井冈山会师的视频,并及时出示相关词语板贴,帮助学生理解词语“会师”,感受会师场面的壮观和喜悦。此外敌人围攻井冈山,被打得落荒而逃的视频,可以帮助学生理解“围攻”“粉碎”“巩固”等词语。文中难懂的词语和陌生的背景有了故事的依托,学生理解起来就相对容易多了。

二、那地:体会“非常难走”

课文中涉及两处地名,即井冈山和茅坪。朱德同志驻扎在井冈山,去挑粮的地方叫茅坪,两地距离五六十里路。文中对于地理环境的描写,目的在于衬托出挑粮的艰苦。

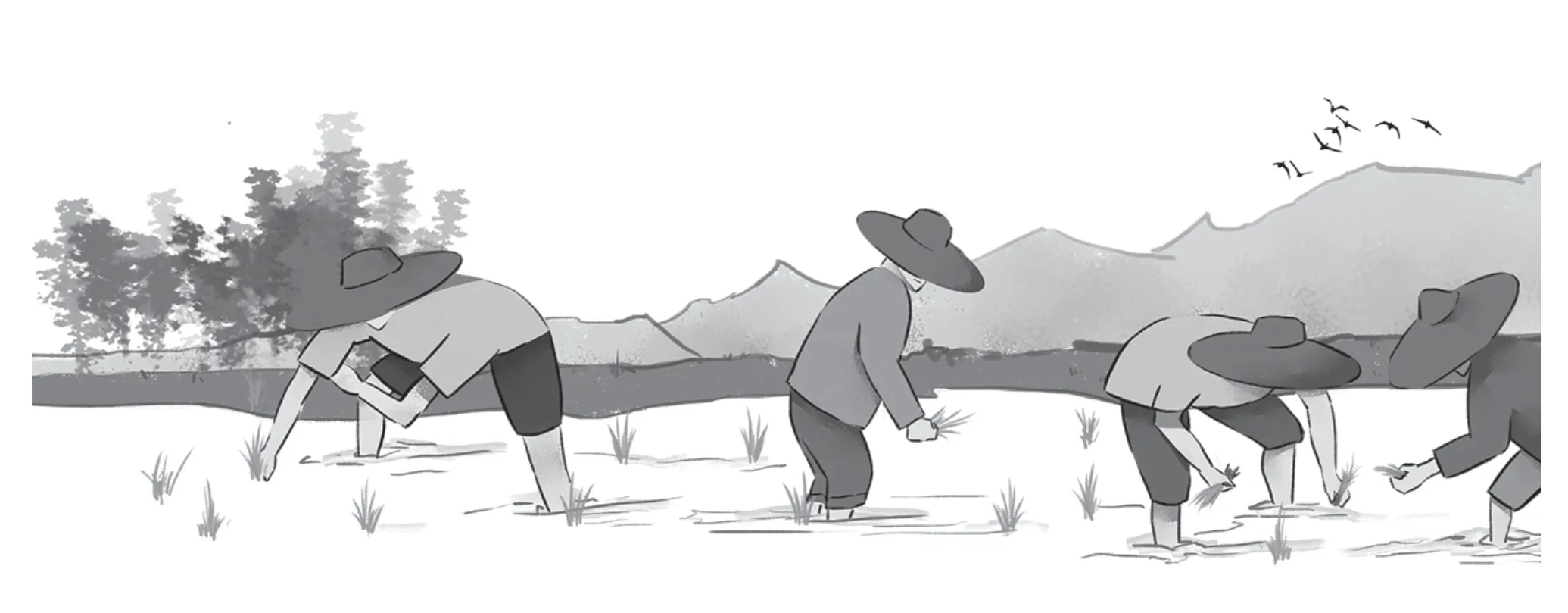

在教学中,笔者通过简笔画的方式直观呈现山高路陡,并板贴“茅坪”位置,初步感受山路之险和距离之远。在感受“非常难走”时,出示井冈山山路的全景图和红军挑粮小路的细节图,引导学生观察图片并结合自己现在的生活去体会。“五六十里”到底有多远?学生通过比较绕学校操场“六七十圈”来感受来回“五六十里”。笔者再引导学生看图比较操场的平坦和山路的崎岖陡峭,继而追问:“平时操场上跑几圈就很累,想想跑上几十圈会是怎样的感受?不负重跑也觉得累,那要是肩上再挑着粮食,又会是怎样的感受?操场都是塑胶跑道,走上去平坦而舒服,那挑着粮食走在山高路陡的小道上呢?”至此,学生对“非常难走”引发了共鸣,体会也层层递进了。在每一次现实与文本的碰撞中,课件反复出示“非常难走”,学生在朗读中进一步感悟、体会,巧妙地拉近了学生与文本的距离,为下文体会红军不怕苦、不怕累的精神做好铺垫。

三、那人:同甘共苦,重担在肩

“朱德为什么去挑粮?战士们为什么藏他的扁担?后来为什么再也不藏他的扁担了?”走进“挑粮”这件事,笔者首先引导学生走进文本,默读圈画和交流。

相对于生硬的说教,低年级学生当然更喜欢角色扮演和情境体验。角色扮演能帮助学生更深入地理解人物的心理。在体会“可是每次挑粮,战士们都争着去”时,教师可以设置这样的情境:“要去茅坪挑粮啦,现在你们都是战士,你们是怎么争着去挑粮的,再说一说,你们为什么要争。”此时,每个学生都是战士,演一演,说一说,感悟红军不怕苦、不怕累的精神。在表演的过程中,学生的热情随着课堂气氛的活跃而被激发,继而在朗读中进一步感受“争”的精神。而体会“心疼”一词时,教师可以引导学生结合前文“整夜整夜”“常常”想象朱德挑粮和整夜研究打仗的辛劳场景,启发学生去劝一劝朱德同志:大家白天辛苦挑粮,普通战士们晚上都休息了,而朱德同志还要整夜整夜地研究怎样打仗。如果你是小战士,看到眼睛里布满血丝的朱德会怎么劝他?师生分别扮演朱德和小战士,展开情境对话。

生:首长,您年龄大了,多休息吧,您看您的眼睛里已经布满红血丝了,明天您就不要去挑粮了。我身强力壮,我可以多挑几次的。

师:这哪行啊,我也是一名战士。战士要挑粮,我也要挑粮。

生:可是您晚上还要研究打仗,太累了,这样下去您会撑不住的!

师:放心吧,我身体好着呢。走动走动,正好锻炼身体。

生:可是,路太远了,又不好走。您再不听劝,我们可要把您的扁担藏起来了。

师:同志们,我们需要一起挑粮,一起克服困难。

这种场景体验式的互动,不仅能提升学生对语言的感受力、理解力与表现力,更能让学生深刻地认识朱德同志的高贵品质。此处,笔者再勾连“白天挑粮,晚上还常常整夜整夜地研究怎样和敌人打仗”,给学生创设具体可感的情景:夜幕降临,战士们都去休息了;夜深了,战士们都进入了梦乡;天亮了,战士们起床准备挑粮了,而朱德同志始终在“研究怎样和敌人打仗”,引导学生透过情境想象画面,在入情入境的想象中,体会“整夜整夜”之辛苦,朱德同志以身作则、吃苦在前的形象在学生的想象中得到了升华,学生们对于战士们“越发敬爱朱德同志”的情感理解也就水到渠成了。

语文是工具性和人文性的统一,革命传统题材的课文学习不仅要对学生进行精神情感的感染和教育,还要通过语言实践活动落实语文要素的学习。在《朱德的扁担》一课的教学中,笔者以“那时、那地、那人”作为递进式线索,一步步引导学生了解故事发生的时间、地点、事件及人物,建立起由浅入深、由平面到立体的学习逻辑。在教学过程中,学生的情感与领悟也处于持续渐进状态,以挑粮这一事件为切入点,多角度、多层面地去理解朱德同志的形象,从读者视角、战士视角、朱德同志本人的视角,让学生对人物的感受更加立体、更加生动,建立起“由时及情”“由境及情”“由人及情”的理解逻辑来实现本课的教学目标。