感知社会敌意对大学生攻击性的影响:负性情绪体验的作用*

2021-07-08杨嘉炜李东玲刘建榕

杨嘉炜 李东玲 刘建榕

(福建师范大学心理学院,福州 350117)

1 引言

攻击行为在社会中普遍存在,它影响着人际关系的和谐及社会国家的稳定,因此受到研究者的关注(Hosie, Gilbert, Simpson, & Daffern,2014)。攻击行为是指对避免受伤害个体的蓄意伤害行为(Anderson & Bushman, 2002),其中,外显攻击是个体能够意识到并通过自我报告或自我识别的攻击行为,内隐攻击是由过去经验影响的一种无意识的结构,该结构自动化地影响与攻击相关的知觉、态度、判断和反应等(王风霞, 2009)。外显攻击与内隐攻击有着不同的脑机制、唤醒水平及要素组成关系,二者的心理加工机制可能不同(李桃林, 黄小梅, 张又雪, 戈洪鑫, 孟春燕, 2019),因此有必要对外显攻击和内隐攻击分别进行研究。

攻击行为发生的原因较为复杂,其中情境因素被广泛讨论。挫折情境和挑衅情境是引发攻击行为的常见情境条件(DeBono & Muraven, 2014;Reijntjes, Kamphuis, Thomaes, Bushman, & Telch,2013)。经常接触暴力游戏或竞争会增加攻击行为(Dowsett & Jackson, 2019; Teng et al., 2019)。目前研究主要集中在挑衅、激惹、暴力视频游戏等有明显敌意表现或很强冲突指向性的敌意情境(靳宇倡, 李俊一, 2014; Cowie, Naylor, Rivers, Smith, &Pereira,2002),但在日常生活中还存在一种相对隐蔽、温和的敌意表达,它并不总是为了伤害他人和制造冲突,更多的是向他人传递厌恶和希望保持距离的敌意信号。对此,van Doesum,van Lange和van Lange(2013)提出“社会敌意”(social hostility)概念,认为社会敌意相对隐蔽且温和,有时可能是一个表情或一个动作;并且容易表现出一种缺乏社会心理(social mind)的行为,即社会互动中由于无法意识到他人的兴趣和需要,有意或无意地采取行动对他人设限或使他人受阻。目前关于社会敌意的讨论多是在社会善念(social mindfulness)基础上展开,而社会敌意的表现是行为持续保持低社会善念水平(van Lange & van Doesum, 2015)。

社会善念是指与他人进行社会决策时,不仅能意识到他人的兴趣和需要,还能采取相应行为保护他人自主选择的权力(van Doesum et al., 2013)。感知社会善念是被试对他人社会善念水平的觉察。目前国内关于感知社会善念的研究采用的是窦凯(2016)基于SoMi范式(social mindfulness paradiam,社会善念范式)在中国文化背景下改进的范式。该范式通过设置虚拟被试选择“独有物品”和“非独有物品”的比例,来操控被试的感知社会善念水平,即感知社会善念组的虚拟被试选择“非独有物品”的比例占80%,选择“独有物品”占20%;感知社会敌意组的虚拟被试选择“非独有物品”的比例占20%,选择“独有物品”占80%。被试在虚拟被试选择物品之后再进行物品选择。

相关研究指出,与感知社会善念相比,个体在感知社会敌意时往往给予他人更多的消极评价,认为他人是不值得信任、自私及不友好的(van Doesum et al., 2013)。在社会善念范式实验中,个体通过限制他人选择的方式向他人传达社会敌意信号(van Doesum, van Prooijen, Verburgh, &van Lange, 2016)。已有研究发现,明显和相对激烈的敌意情境会引起攻击行为(靳宇倡, 李俊一, 2014),那么,隐蔽、温和的社会敌意信号是否会对感知方造成相同程度的负性结果?这是本研究的出发点,即通过感知社会善念范式探讨隐蔽、温和的敌意表达是否会引起感知者的攻击行为。进化心理学提到大多数攻击行为的产生都有一个目的:让同性竞争者遭受损失,如通过诋毁方式削弱他人声望和地位(Buss & Dedden, 1990)。提高选择独有物品的比例会加剧竞争意识,引发感知方更高的攻击性。因此,本研究提出假设1:感知社会敌意对大学生攻击性有显著影响。

有研究发现,情绪体验在心理感知和行为中发挥重要作用。例如,大学生焦虑情绪在冲动性和攻击行为间起部分中介作用(李婵, 单雨婷, 李文辉, 2017),知觉到的威胁会引发愤怒情绪从而导致攻击行为(杨晨晨, 李彩娜, 王振宏, 边玉芳, 2016)。Berkowitz(1993)的认知–新联结主义模型(CNT)的观点认为,外界消极事件可引起负性情绪,负性情绪会激活与攻击相关的认知结构,进而导致攻击行为。窦凯(2016)指出,感知社会敌意者容易知觉到实施者带有敌意的冒犯行为,并产生厌恶或憎恨等负性情绪。因此本研究将进一步考察负性情绪体验在感知社会敌意与大学生攻击行为中所起的作用。在感知社会善念范式中,被试多次遇到独有选项已被选走,即持续感知到社会敌意后,容易察觉到自身被忽视、被冒犯、不被尊重等,不良人际情绪被唤醒,进而引发攻击行为。综上,本研究提出假设2:负性情绪体验在感知社会敌意与大学生攻击性之间起中介作用。

2 实验1:感知社会敌意、负性情绪体验对外显攻击的影响

2.1 研究方法

2.1.1 被试

从某高校随机招募60名大学生(其中男生22名)作为被试,平均年龄为20.77±1.58岁,均为右利手,无色盲色弱,熟悉电脑基本操作,之前未参加过类似实验,在认真完成实验后获得一定报酬。

2.1.2 实验设计

采用单因素两水平组间完全随机设计,被试被随机分配到感知社会敌意组和感知社会善念组。因变量是外显攻击行为,即被试选择的辣椒粉等级。

2.1.3 研究工具

(1)攻击特质问卷

采用中文大学生版Buss-Perry攻击性量表测量个体攻击性人格特质(吕路, 高见和至, 董冬, Wong,王翕, 2013)。问卷共22题,4个维度分别为敌意、身体攻击、冲动、易怒性,采用Likert 5点计分,其中1代表“完全不符合”,5代表“完全符合”,总分越高代表个体攻击性越强。本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.86。

(2)感知社会善念的回溯问卷

该问卷共12题,分为4个维度:感知被试A的自利水平、对他/她的喜欢程度、与他/她共事的意愿、是否期待在现实生活中和他/她相遇。根据以往研究,该回溯性调查结果可作为检验感知社会敌意、感知社会善念分组是否有效的操作性指标(窦凯, 2016)。

(3)外显攻击行为测量

采用Adachi和Willoughby(2011)研究中的辣酱实验范式测量外显攻击行为。被试先收到一份已经完成的味觉偏好问卷,主试告知被试这是隔壁房间的被试A(虚拟被试)完成的,并且如问卷所示,被试A不喜欢辛辣的食物。接着被试被告知需要从6个等级的辣椒粉(0代表“一点儿也不加”,5代表“加非常多”)中选择一种,加入到被试A的辣酱调制配方中,该选择过程保密。被试选择辣椒粉的等级作为外显攻击的测量指标。

(4)中文版正性和负性情绪量表(PANAS)

首先用该量表测量被试两周内的情绪以获得情绪基线水平,并在被试完成物品选择任务后再次测量以获得被试即时情绪状态(窦凯, 聂衍刚, 王玉洁, 黎建斌, 2014)。该量表采用Likert 7点计分,各维度得分越高代表相应的情绪体验越强烈。本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.78。

2.1.4 实验材料

感知社会善念的操纵。借鉴窦凯(2016)研究中使用的方法,通过E-prime 2.0编写物品选择任务。物品选择任务共24个试次(20个试次为实验组,4个试次为控制组),每个试次呈现4个可供选择物品,它们只是颜色不同(如,3个红苹果和1个绿苹果),并按照颜色差异划分成“独有物品”(如,3红1绿中的绿)、“非独有物品”(如,3红1绿中的红、2红2绿中的红或绿)。实验组中不同颜色物品呈现比例为3∶1(如,3红1绿、3绿1红),其中,感知社会敌意组的被试A选择“独有物品”的比例为80%,选择“非独有物品”占20%;感知社会善念组的被试A的选择则相反。控制组中不同颜色物品呈现比例为2∶2,即不存在唯一物品。这24个试次共呈现10个种类的物品(如,苹果、杯子、钢笔等),它们都通过本土化挑选,物品种类及呈现位置都经过随机化处理。

2.1.5 实验程序

被试先填写人口学变量问卷及攻击特质问卷,接着回忆过去两周内的情绪体验并完成中文版正性和负性情绪量表(PANAS),最后被告知将与隔壁实验室的另一名同性别被试A完成接下来的实验任务。

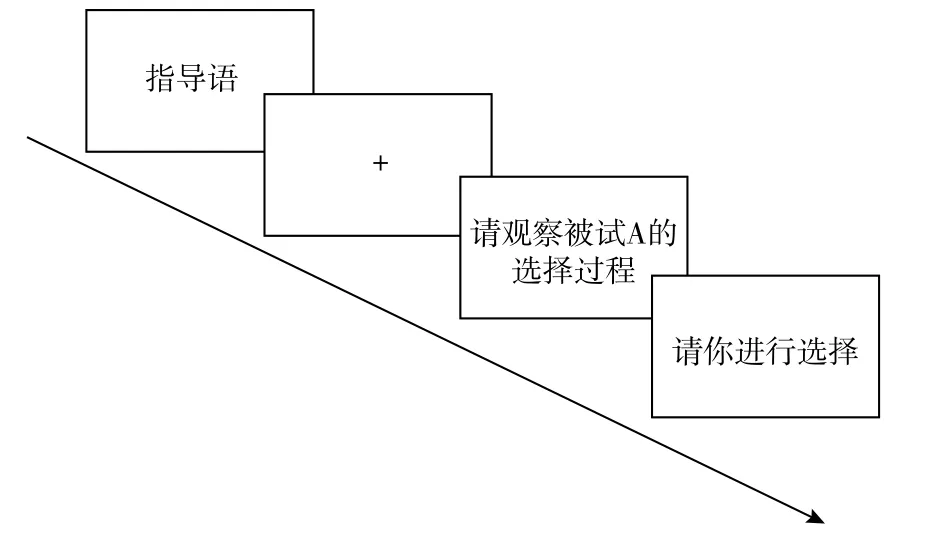

首先进行感知社会敌意实验(简易流程如图1所示),指导语如下:“您将在线上与另一名同性别被试(被试A:匿名,不会谋面)共同完成接下来的实验。接下来进行物品选择任务,开始阶段您将会观察到可供选择的物品,等待被试A选择结束后,您可以在剩余物品中进行选择。要求您仔细感受与被试A的互动实验过程,待任务结束我们会请您对被试A进行评价。”物品选择任务结束后,被试依次填写感知社会善念的回溯性问卷以及中文版正性和负性情绪量表(PANAS)。

图1 感知社会善念范式简易流程图

接着进行味觉敏感性的测试,指导语如下:“第一阶段实验任务结束,接下来您将继续与被试A进行味觉偏好实验,请您先随机抽取将要测试的味觉。”主试事先把要测试的味觉设定为辣。之后被试阅读被试A的味觉偏好问卷(问卷表明被试A不喜欢辣味),并被告知将协助调制一份调味酱让被试A品尝,选择通过纸笔测验来完成,“请选择在被试A的调味酱中放入0~5级哪个等级的辣椒粉(0代表‘一点儿也不加’ ,5代表‘加非常多’ )。”

2.2 结果

对感知社会敌意组和感知社会善念组被试的特质型攻击得分进行独立样本t检验,结果显示,两组在冲动、易怒性、敌意、身体攻击及总分上均无显著差异(ps>0.05,d冲动=0.30,d易怒性=0.32,d敌意=0.22,d身体攻击=0.26,d总分=0.19),排除特质型攻击人格对实验结果的干扰。对两组被试的情绪基线水平进行独立样本t检验,结果发现两组被试的情绪差异均不显著(ps>0.05,d正性情绪=0.36,d负性情绪=0.15),排除被试情绪基线的影响。

对两组被试的感知社会敌意得分进行独立样本t检验,结果显示,感知社会敌意组被试感知到被试A拥有更高的自利水平,t(58)=−8.06,p<0.001,d=2.08;对被试A的喜欢程度更低,t(58)=5.60,p<0.001,d=1.45;更不希望与被试A一起共事,t(58)=3.83,p<0.001,d=0.99;更不希望在现实生活中与被试A相遇,t(58)=2.93,p<0.05,d=0.76。感知社会敌意组的被试感知到被试A更低的社会善念水平,说明实验操纵有效。

对两组被试的外显攻击水平进行独立样本t检验,结果发现,感知社会敌意组被试选择辣椒粉等级显著高于另一组被试,M感知社会敌意=2.30(SD=1.32),M感知社会善念=0.43(SD=0.63),t(58)=−7.01,p<0.001,d=1.80。

以感知社会敌意分组为自变量,以基线情绪和年龄为协变量,对被试的即时情绪进行协方差分析。结果发现,感知社会敌意对负性情绪存在显著效应,感知社会敌意组被试的负性情绪体验更多,M感知社会敌意=3.47(SD=1.60),M感知社会善念=2.30(SD=0.60)。

参考窦凯(2016)研究中采用的计分方式,将感知自利水平、喜欢程度(反向分)、共事意愿(反向分)和期待相遇(反向分)四个维度的平均分作为感知社会敌意水平,进行感知社会敌意水平、负性情绪和外显攻击水平的相关分析。结果发现,感知社会敌意与负性情绪(r=0.29,p<0.05)、外显攻击水平(r=0.53,p<0.001)呈显著正相关,负性情绪与外显攻击水平呈显著正相关(r=0.64,p<0.001)。

采用Hayes(2012)的SPSS-PROCESS程序检验负性情绪体验在感知社会敌意与外显攻击间的中介效应,并采用5000次随机抽样的Bootstrap法来计算,若95%的置信区间不包含0,则说明中介效应显著。结果发现,负性情绪体验在感知社会敌意与外显攻击间具有显著的间接效应,Effect=0.514,SE=0.191,95%CI[0.203, 0.949]。此外控制负性情绪体验之后,感知社会敌意对外显攻击的直接效应显著,Effect=1.353,SE=0.257,95%CI[0.838, 1.867]。可见,负性情绪体验在感知社会敌意和外显攻击关系中起部分中介作用。

综上,实验1验证了感知社会敌意对大学生外显攻击的影响,被试在感知社会敌意后表现出了更多的外显攻击行为,且负性情绪体验在二者间起部分中介作用。

3 实验2:感知社会敌意、负性情绪体验对内隐攻击的影响

3.1 研究方法

3.1.1 被试

从某高校随机招募80名大学生(其中男生34名)作为被试,平均年龄为20.70±1.40岁,均为右利手,无色盲色弱,熟悉电脑基本操作,之前未参加过类似实验,在认真完成实验后获得一定报酬。

3.1.2 实验设计

同实验1。

3.1.3 研究工具

(1)攻击特质问卷、感知社会敌意操纵、感知社会善念的回溯性问卷及中文版正性和负性情绪量表(PANAS)同实验1。

(2)内隐联想攻击测验

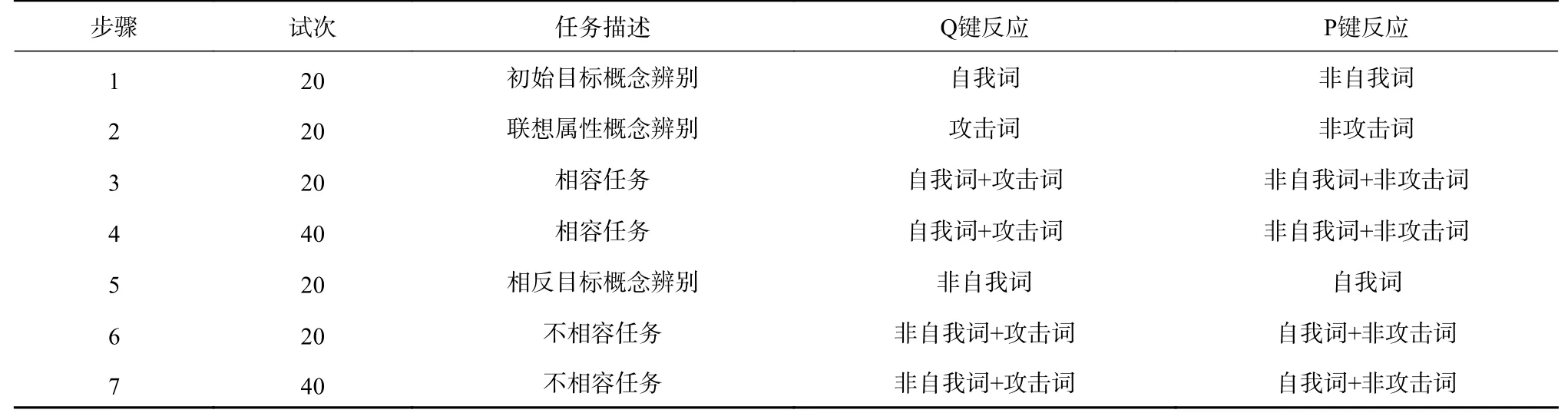

采用E-prime2.0编制内隐联想攻击测验进行个别施测,该测验分为7个实验步骤,每个步骤执行的任务和相应的按键反应见表1;测验包括10个概念词和10个属性词,其中概念词包括5个自我词(我们、我的、自己、俺、咱们)和5个非自我词(他们、他人、别人、人家、他的),属性词包括5个攻击词(攻击、斗争、格斗、搏斗、进攻)和5个非攻击词(和平、温和、和睦、仁慈、仁爱)。用不相容任务反应时减去相容任务反应时,得到内隐攻击性指标(D值),D值越大说明被试的内隐攻击水平越高(蔡华俭, 2003)。

表1 内隐联想攻击测验程序

3.1.4 实验程序

与实验1流程大体一致,不同的是,最后采用的是内隐联想攻击测验范式进行实验。

3.2 结果

对感知社会敌意组和感知社会善念组被试的特质型攻击得分进行独立样本t检验,结果显示,两组在冲动、易怒性、敌意、身体攻击及总分上均无显著差异(ps>0.05,d冲动=0.20,d易怒性=0.23,d敌意=0.25,d身体攻击=0.17,d总分=0.23),排除特质型攻击人格对实验结果的干扰。对两组被试的情绪基线水平进行独立样本t检验,结果发现两组被试的情绪差异均不显著(ps>0.05,d正性情绪=0.22,d负性情绪=0.25),排除被试情绪基线的影响。

对两组被试的感知社会敌意得分进行独立样本t检验。结果显示,感知社会敌意组被试感知到被试A拥有更高的自利水平,t(78)=−9.56,p<0.001,d=2.14;对被试A的喜欢程度更低,t(78)=7.69,p<0.001,d=1.72;更不希望与被试A一起共事,t(78)=3.98,p<0.001,d=0.89;更不希望在现实生活中与被试A相遇,t(78)=4.21,p<0.001,d=0.94。感知社会敌意组的被试感知到被试A更低的社会善念水平,说明实验操纵有效。

对两组被试的内隐攻击性指标D值进行独立样本t检验,结果发现,感知社会敌意组被试的内隐攻击水平显著高于另一组被试,M感知社会敌意=0.14(SD=0.15),M感知社会善念=−0.04(SD=0.18),t(78)=−5.03,p<0.001,d=1.12。

以感知社会敌意分组为自变量,以基线情绪和年龄为协变量,对被试的即时情绪进行协方差分析。结果发现,感知社会敌意对负性情绪有显著效应,感知社会敌意组被试的负性情绪体验更多,M感知社会敌意=3.55(SD=1.41),M感知社会善念=2.40(SD=0.78)。

进行感知社会敌意水平、负性情绪体验和内隐攻击水平的相关分析。结果发现,感知社会敌意与负性情绪(r=0.45,p<0.001)、内隐攻击水平(r=0.50,p<0.001)呈显著正相关;负性情绪与内隐攻击呈显著正相关(r=0.24,p<0.05)。

采用Hayes(2012)的SPSS-PROCESS程序检验负性情绪体验在感知社会敌意与内隐攻击间的中介效应,并采用5000次随机抽样的Bootstrap法来计算中介效应值。结果发现,负性情绪体验在感知社会敌意与内隐攻击间不具有间接效应,Effect=0.004,SE=0.019,95%CI[−0.032, 0.046]。

综上,实验2验证了感知社会敌意对大学生内隐攻击的影响,发现被试在感知社会敌意后会有更多的负性情绪体验且表现出更高的内隐攻击水平,但负性情绪体验在二者间没有中介效应。

4 讨论

本研究通过辣酱实验范式及内隐联想攻击测验对大学生在感知社会敌意时的攻击性进行探讨,结果表明,在感知社会敌意后,被试会采取更多的外显攻击行为并表现出更高水平的内隐攻击。经典挫折攻击理论认为,当某种障碍限制了自己需求的满足,个体会对造成障碍的他人产生攻击动机并做出攻击行为(Dollard, Miller, Doob,Mowrer, & Sears, 1939)。被试在感知社会敌意时,其选择的自主权被限制,自主性需求得不到满足,自然容易产生攻击反应。研究发现,感知方在感知社会敌意后往往会对互动他人做出差评,例如评价对方是不友好的、自私的(van Doesum et al., 2013)。一般攻击模型理论认为,攻击认知是一种敌意思维,由对互动他人差评而产生攻击想法,联结到攻击知识网络模型,产生攻击行为(Thompson, 2007)。

本研究发现,感知社会敌意的被试负性情绪体验会显著高于感知社会善念的被试,且负性情绪在感知社会敌意与外显攻击间起部分中介作用。这与前人研究一致,感知社会善念会给他人带来幸福体验,感知社会敌意则会导致更多的消极情绪反应(窦凯, 刘耀中, 王玉洁, 聂衍刚,2018)。该结果表明,在经历负性人际互动后,攻击行为的产生不仅与负性事件本身相关,还会受到个体因素(如情绪状态)的影响,这进一步完善了感知社会敌意影响外显攻击的内在机制。

在实验2中发现感知社会敌意对大学生内隐攻击水平有显著影响,但没有发现负性情绪体验在其中的中介作用,这说明即时的负性情绪体验并不能影响无意识层面的内隐攻击。这与前人研究一致,褚祯(2014)采用外部情感性西蒙任务(EAST)测量被试内隐攻击,用视频片段诱发正性、负性、中性三种情绪状态,发现情绪对内隐攻击的影响差异不显著。宋依君(2019)采用内隐联想攻击测验测量被试内隐攻击,也未发现情绪对内隐攻击的显著影响。可见,内隐攻击相比外显攻击更加稳定,即使在感知社会敌意后,负性情绪体验也不足以对内隐攻击造成太大影响。那么感知社会敌意是通过何种途径来影响内隐攻击水平呢?认知因素或许是一个可能的中介变量。个体经历了与传统认知相违背的负性事件后,认知层面的否定加上持续的感知社会敌意会诱发与内隐攻击相联系的攻击线索。有研究者发现中国人的根本认知是“他位认知”,即站在他人立场做出判断,关注道德行为标准,重视与他人联结,而当自我利益与他人利益发生冲突时不惜牺牲自己利益而优先满足他人,如“孔融让梨”和“克己复礼”的中国传统道德观便体现了“他位认知”(李宇, 王沛, 孙连荣, 2014)。社会敌意作为一种消极的人际互动模式,行为实施者无视他人需求和兴趣,是一种有悖于中国传统价值观的行事方式。内隐攻击的产生过程是无意识的,个体不会意识到自己的判断过程以及过去经验的影响,所以在面对这样与传统认知相矛盾的行为,被试不仅能够敏锐察觉,还会表现出更高的内隐攻击。但对于何种认知因素在其中发挥作用以及这种中介作用是否存在,还需进一步的研究。

本研究存在不足之处。首先,本研究的样本量还不够大,未来研究可通过继续增加样本量来加强统计结果的说服力。其次,本研究未考虑人格特质变量对攻击行为的影响。攻击的归因理论则认为,个体在遭受挫折后的行为反应和情绪的唤醒是个体对受害者的归因导致的(Ferguson &Rule, 1983),何珍、杨起群和周宪斌(2020)发现人际归因对攻击性具有显著的正向预测作用。未来可探讨人际归因风格在感知社会敌意对大学生攻击行为的影响中的作用。此外,未来可通过ERP、生理多导仪、fMRI等技术设备去探究感知社会敌意影响大学生攻击性的认知神经机制。

尽管存在上述局限,本研究仍具有意义。感知社会敌意可引发负性情绪体验进而影响外显攻击行为,这对于实践的启示是:未来可在学校开设情绪调节训练课程,让学生掌握情绪调节的策略,减少以攻击的方式来回应他人的攻击行为,以避免恶性循环的校园暴力。值得注意的是,本研究有其创新之处:(1)以往关于社会善念的研究主要集中在幸福感、信任与合作等正性结果上,本研究将负性情绪及攻击性等负性结果作为变量,探讨感知社会敌意对大学生攻击性的影响,从社会认知角度完善影响攻击性的可能因素。(2)以往研究更多采用实验室答题、观看对手照片或阅读情境故事加以想象的方式来探讨社会情境对攻击的影响,本研究通过设置虚拟的两人互动情境来开展实验,在实验室环境下尽可能地提升结果的生态效度,切实考察了真实互动情境下被试的攻击反应。

5 结论

感知社会敌意能够明显增加大学生的外显攻击和内隐攻击行为以及负性情绪体验;负性情绪体验在感知社会敌意与大学生的外显攻击关系中起部分中介作用。