西藏新石器文化互动圈与史前社会复杂化进程

2021-07-01俞方洁李金凤

俞方洁,李金凤

(1.四川美术学院通识学院 重庆401331;2.凉山彝族奴隶社会博物馆 四川西昌615000)

青藏高原作为地球上地势最高、形成最晚的高原,地理上属于一个相对独立的单元。西藏高原位于青藏高原西南部,它的新石器时期卡若、曲贡文化等与青藏高原东北角的河湟地区以及高原东南角的横断山脉地区的考古学文化有着密切的联系,表现出高原文化的共性和同质性特征,成为“半月形文化传播带”的一个重要链环[1](P259-278)。准确地说,这些同质性的高原文化是不同人群对相似环境的适应,反映了由于地理环境而造成的文化类同现象。当然,地理环境论可以解释基本生存技术的相似性,但当解释不同文化人群在艺术和宗教等非生存性领域的相似性时,显然不那么充分。事实上,西藏高原史前文化有着不同的文化渊源。童恩正先生的研究认为西藏的原始文化中有两个部分,一种是土著居民的遗留,是一种游牧和狩猎的部落;另一种是甘、青地区南下的氐羌系统的农业部落[2]。也就是说,西藏内部各新石器文化之间的差异性是文化起源不同导致的,而彼此相似性的根源可能需要甄别对待。

为了全方位理解新石器时代西藏内部文化以及它们与青藏高原诸文化圈的相似性本质,笔者将西藏高原视作一个有自己特色的区域性的文化相互作用圈,即所谓“文化互动圈”。葛德伟(Caldwel)作为这一概念的提出者,他提出“文化互动圈”是一个文化相互作用的区域,包括几种不同的文化,这些文化可能在生存技术和当地工艺水平上保持其独特性,但它们拥有共同的超地域价值观、仪式、行为、风格和材料。这些超地域文化是通过不同社群之间的互动和交流来维持的[3]。值得注意的是,

这里的文化互动不仅为空间的体现,更是时间的延续。在此基础上,不少学者支持不同文化的相互作用主要由不同社群的精英阶层或上层人士发起并维系[4](P73-81)。换言之,文化互动圈背后隐藏着显著的社会等级分层。西藏卡若文化农业已发展到一定水平,出现了明显的贫富分化,曲贡文化有人祭、牲祭遗存。这都暗示出西藏高原新石器文化精英阶层或贵族的存在。为将西藏高原新石器文化作为文化互动圈的一个案例来考察,有必要确定在不同文化区域类型下可视为精英或贵族的物品,探讨其基本生存来源和生活方式,从而通过分析不同社群内财富的相对发展和社会经济的不平等,考察新石器时代西藏文化互动圈与史前社会的复杂化进程。

一、不同区域类型下的生存技术传统

西藏高原新石器文化在生存技术及其生计方式上仍存在较大的地区性差异。就目前发掘资料和研究情况而言,西藏新石器时代文化呈现出三个文化面貌比较清楚的区域类型:以卡若文化[5]为代表的藏东区域类型,此外还包括昌都小恩达遗址[6]、察雅县江钦遗址[7](P297);以曲贡文化[8]为代表的西藏中部腹心地区区域类型,此类型还包括贡嘎县昌果沟遗址[9]、琼结县邦嘎遗址[10]、堆龙德庆县的达龙查遗址[11](P290)等新石器遗址;以阿里丁仲胡珠孜遗址[12](P36-43)、当雄加日塘遗址[13](P346-347)为代表的藏北区域类型。

具体到生存技术领域,卡若、曲贡文化差异明显。从石器来看,卡若文化磨制石器数量少而精,细石器典型且数量较多,占全部石器10.8%;曲贡文化极少磨制石器和细石器,不典型的细石器在数量上仅占3.2%,器型以大型石磨盘为特色,不见卡若文化的长条形石斧、石锛以及半月形穿孔石刀等[14](P63-76)。两者在陶器风格和制作技术上差异更为显著。卡若文化陶器以小平底器和少耳为主要造型特征,不见圈足器和圜底器;曲贡的陶器器型以圈足器和圜底带耳器为主,无平底器。就烧造技术和装饰风格而论,卡若陶器质地粗糙,烧制技术不高,不过纹饰繁复多样,有极少彩陶;曲贡陶器烧制火候较高,质地细腻,无彩陶,纹饰不如卡若丰富,磨光陶片占有相当比重,有卡若不见的磨花工艺。另外,藏北区域类型不见陶器、骨器、磨制石器或大型打制石器,仅见细石器及小型石片工具,是以细石器为代表的文化遗存,与卡若、曲贡文化相差甚远。

虽然农业在卡若、曲贡文化中是重要的生产部门,但卡若遗址的农作物为粟米,而曲贡的农作物尚不清楚,但有用于收割、粉碎谷物的石器和大量磨粉工具,如石磨盘、磨棒等,学者们根据现在该地区的主要粮食作物推测为青稞[14](P63-76)。此外,卡若遗址出土的动物遗骸中,可确定的饲养动物品种只有猪,而曲贡出土的可确定的品种为绵羊、牦牛和狗。卡若、曲贡文化的主体经济形态均为农牧经济,但靠近鱼类资源丰富的澜沧江的卡若并未发现鱼标、网坠等捕鱼工具,亦未出土鱼骨。而曲贡出土了少数网坠,并在几座灰坑中发现了鱼骨,这都表现了渔猎是当时一个非常重要的经济辅助手段。由此可以发现,曲贡文化不仅牧业水平高于卡若文化,而且生计方式也更加丰富。对于形成上述差异的原因,学界一致认为这是不同的文化渊源导致的。

西藏高原新石器文化存在着工艺技术传统的差异,这表明尽管需要适应相似的环境,一些地方仍然保留了原有的文化传统。换言之,不同的文化起源是西藏高原新石器文化区域类型差异化的原因。鉴于西藏高原族群迥异的文化起源,应当将注意力从维持生计的人工制品转向那些与意识形态、身份和艺术相关的贵族物品上,就会发现不同文化之间的相似性不能仅用地理环境论来解释。因此,这里有必要考虑其他因素来解释非生存意识形态下人工制品的相似性。由之,先列举出高原上这些相似的贵族物品,然后详细解释为什么我们认为高原上的这些人工制品有如此强烈的相似性。

二、贵族物品与文化交流

贵族物品的概念既暗含了制造它们的原材料也包括人类在制造过程中所投入的劳动量和技能。也就是说,贵族物品不仅与原材料产地及稀缺程度有关,而且与人类劳动消耗和技能水平成正相关。以此为依据,我们发现卡若、曲贡文化因素的相似性并非体现在与生存相关的人工制品上,而恰好体现在一些贵族物品上。

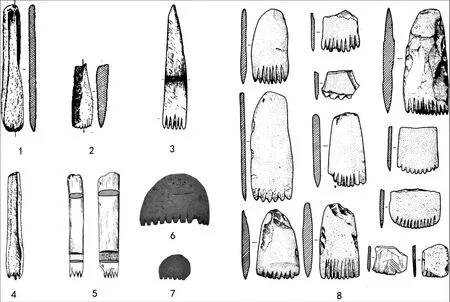

梳形器卡若、曲贡文化中具有一种类似“梳”的人工制品,卡若4件为骨质品(图1-1、1-2),曲贡13件为石质品(图1-8)、1件骨制品(图1-3)。此类器物呈舌状,一端为便于抓握的柄,另一端有排列均匀的小齿,齿槽浅,齿尖大多不锋利。它既不像梳,也非锯。卡若发掘者称其为骨抿子,认为它用于制陶时抿平器表并留下装饰条纹。但在曲贡文化中,素面光滑的陶器占绝大多数,有纹饰的陶片数量极少,仅为陶器总数的4%。换言之,梳形器不大可能是作为制陶的装饰工具使用的。王仁湘先生曾指出曲贡的梳形器与拉萨地毯厂编制地毯所用打纬器具十分相似,进而推断梳形器很可能是编织毛毯之类御寒产品的纺织工具[15](P2685-2686)。

图1:卡若、曲贡、青海民和、若木洪和梅尔伽赫文化出土的骨质、石质梳形器

由此认为卡若、曲贡文化的梳形器极有可能是高原特有的纺织工具。卡若出土了极少量的陶纺轮。新石器时期,纺轮在旋转时将纤维牵伸,加捻成纺线,木经轴以固定经线,梳形器用以梳理经线。卡若、曲贡的梳形器刻多道规整的短齿,这与河姆渡文化中梳理经线的木质梳形器颇为相似,在当时可能都是出于纺织的需要。卡若、曲贡文化的居民可能已经懂得纺线和简单的织布技术。卡若文化一件陶器T62③:117底内留有布纹痕迹,每平方厘米范围内经纬线各有8根。从卡若为数不多的布纹遗迹、纺轮以及梳形器可以看出,当时的手工纺织技术不高,尚处于比较原始的阶段,因此纺织物的数量也极为有限。在西藏史前人们普遍穿着兽皮衣服之时[16](P7),数量稀少的纺织衣物必定不是为普通人准备的。纺织衣物的拥有者很可能是贵族或身份、地位较高的人士。这些编织衣物极有可能以毛织品为主,以适应高原寒冷气候。类似的梳形器在青海若木洪遗址[17](图1-4)、民和核桃庄辛店文化[18](P29)(图1-5)、巴基斯坦俾路支高原的梅尔加赫文化(Mehrgarh)[19](图1-6、1-7)中亦有发现,体现出青藏高原与南亚俾路支高原新石器文化的相互作用。这也意味着高原地区很可能有着相似的毛纺织工艺以及使用人群。此外,曲贡大部分梳形器齿槽深且齐整,边缘棱角清晰,推测应当使用了比石制器具硬度更大的专用工具。鉴于如此精细的锉齿技术,恐怕只有那些想要提高声望的人才会不厌其烦地使用难度较高的工艺制作普通的实用器具。

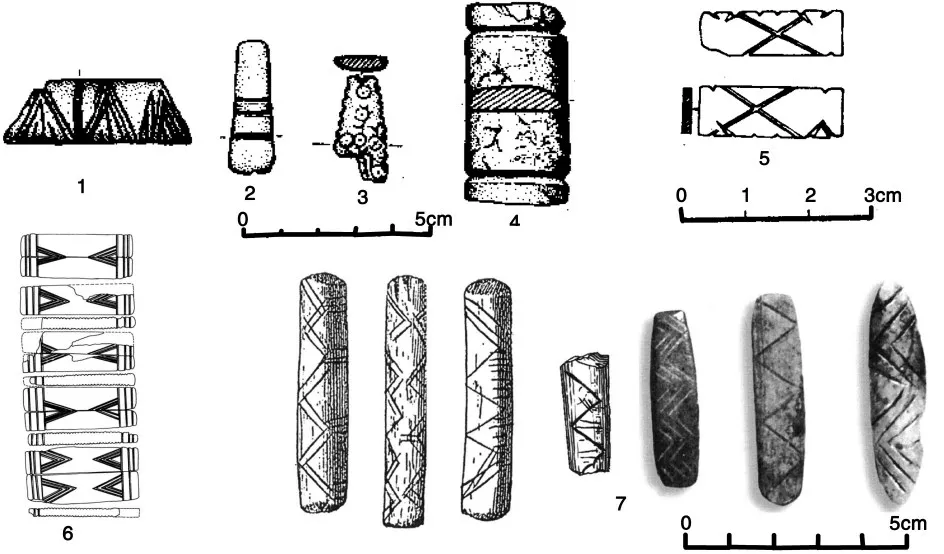

骨牌饰卡若文化出土了10件骨牌饰,系大小不同、形状不一的骨片制成。骨片多为长方形,长度在5厘米左右,表面打磨得非常细致光滑,其上或穿孔,或刻横槽,或刻花纹(图2-1、2-2、2-3、2-4)。曲贡也出土了一枚骨牌饰,对称左右有两个三角形齿,下部连接一梯形。这些骨牌饰多选自兽肢骨,截取一段劈开后再加以修制,为骨器制作中较费工时者。也就是说,骨牌饰的拥有者应该不是普通人,而应是具有一定社会地位的人物。

这种骨牌饰的用途,一般认为是日常佩戴于衣着上的饰品。事实上,有穿孔的骨牌饰只占总量小部分,无穿孔者数量最多。这些无穿骨牌饰其上亦或有三角形、平行线等刻纹,亦或两侧边缘有左右对称的刻槽。值得注意的是,类似无穿孔的骨牌饰还见于马家窑文化,例如青海柳湾半山类型墓葬共出土一千零七十二枚,它们多为长方形,长边刻有左右对称的刻齿,其中两件正面刻交叉直线划纹[20](P51)(图2-5)。宗日遗址也出土了此类骨牌饰,有的骨面上刻有三角纹[21](P86)(图2-6)。类似骨牌饰在我国其他地区的新石器文化几乎不见。但在北美不列颠哥伦比亚高原的新石器文化中发现了不少长方形骨牌饰,长度也在5厘米左右,有的表面无装饰,有的刻绘有三角、平行线、交叉直线的纹饰[22](图2-7)。民族志的研究表明,北美高原在游戏中下注很受欢迎,骨牌饰是一种娱乐用的游戏筹码,它们用于人们猜测有刻纹的那一枚藏于哪只手中[23]。同为高原环境的卡若、曲贡以及马家窑文化中无穿孔的骨牌饰不太可能作为实用的装饰配件,倒是与北美高原史前文化骨牌饰颇为相仿,很可能也是一种游戏骰子。那些没有刻纹,但左右对称、刻齿数量不一的牌饰,可能是为了区分或计算的方便。一般而言,下注的娱乐游戏通常需要大量的赌注,所以,这种更复杂的游戏必须被看作是精英们之间的游戏。当然,普通人也是可以参与的,但赌注和筹码肯定不多,游戏器具可能是木制的,而非精制的骨器。青藏高原史前文化中出现相同的骨牌饰表明,卡若文化和马家窑文化的精英阶层之间存在着频繁的互动。

图2:昌都卡若、青海柳湾、宗日以及北美不列颠哥伦比亚高原的骨牌饰

海贝海贝亦为精英阶层提高声望的舶来品。卡若出土10枚贝饰,均系宝贝(Cowrie shell)。海贝发现于卡若遗址中面积最大的一座房屋房基堆积中,同时伴出的还有细石器、磨制石器、骨器、项链以及成片的已碳化的粟类谷物和大量动物骨骼以及陶片。这座房屋明显规格较高,出土的海贝可视为象征地位的奢侈品。

卡若出土的海贝并非产自西藏高原,而是产自遥远的印度洋马尔代夫诸岛①。它们系腹足纲宝贝科,背部高隆有环纹,腹部中间有齿形沟槽,学名为环纹货贝(Cypraea anulus),日本学者称之为“子安贝”[24](P112)。在公元前七千纪的印度次大陆俾路支高原,海贝就已出现于梅尔加赫文化(Mehrgarh),其流行时间之长、发现范围之广,超出了我们的想象。克什米尔高原新石器晚期的古夫克拉文化(Gufkral)Ⅱ期亦出土了海贝[25](P111),这表明海贝作为舶来品通过物物交换的方式从俾路支高原翻越克什米尔高原进入青藏高原。青海大通上孙家寨马家窑类型墓葬[26]、青海柳湾乐都马厂类型墓葬[27](P167)均发现了少量海贝。在青海上孙家寨遗址,海贝出土于马家窑文化中随葬品尤为丰富的384号墓,共出的有骨纺轮、牛蹄、牛尾骨、穿孔蚌壳、骨珠以及绘有五人连臂舞蹈纹彩陶盆等重要器物[24]。这些海贝大多有穿孔,它们可能作为吊坠或珠子等饰品,应为高原精英群体所拥有。

玉锛无论是藏东的卡若文化、小恩达文化亦或是西藏腹地的曲贡、山南乃东文化都出土了软玉。曲贡、乃东文化的软玉制品有磨制精致的玉锛,原料产自藏南和藏北地区。这些玉锛体型通常比较大,表面采用抛光工艺,光滑润泽。

用传统技术制造软玉玉锛需要耗费巨大的劳动力。尽管中国史前软玉加工工具和磨具都很先进,但切割速度仍然很慢。达尔文特(Darwent)的实验表明软玉制品每小时的切割速度只有一或两毫米[28](P83)。我们很难想象普通人愿意耗费如此大的精力来制作软玉,除非他们能够由此获得较大的回报。加之西藏高原软玉玉锛发现的数量较少,器身看起来太长,故不太可能作为工具使用。在欧洲、北美的新石器文化也有类似的玉锛。新几内亚民族志表明,在高原地区,人们专门用长条软玉锛去衡量一个人财产的多寡,这一研究结果支持了这样一种推断,即软玉锛,尤其是长玉锛,是重要的象征财富的物品[28](P35)。另外,软玉玉锛往往是判断一个社群有无奴隶的重要标准。事实上,在曲贡遗址的灰坑中已有人祭,有的人骨架被环切去颅盖骨,这都说明了奴隶阶层的存在。早期的民族志表明,在一些高原社群,奴隶与精英阶层有着不可分割的联系,尤其是最富有的群体[30](P102)。因为奴隶是显示精英权力的不可缺少的一部分。

骨针、骨椎骨针、骨椎通常不会与贵族物品联系在一起。毕竟普通的骨针、骨椎的制作难度不大,且多为日常生活工具。值得注意的是,卡若出土的131件骨针中,其中5件没有针鼻,两端均磨尖,尖部锋利。骨针没有针鼻,就意味着其穿刺的功能大于缝制、编织的功能。另外,曲贡有少量由肩胛骨制成骨椎,通体磨光,尖锋秀锐。相较于动物的肢骨,肩胛骨更难制作和打磨,普通人不会选择加工如此费力的部位作为原料。它们锋利的椎尖犹如无鼻穿的骨针一般尖锐,表现出精准的穿透力。由此笔者认为无鼻穿骨针和肩胛骨制成的骨椎主要用于精英阶层,为了提高他们在社群中的声望。它们最有可能是文身、穿耳或鼻环的工具。文献史料中曾有西藏古代部族“赭面”的记载,况且人体耳、鼻等穿戴的装饰品更能够使他们以“特殊的面目”出现在人群中。格罗塞把主要表现在面部的装饰意义归结为“引人”或“拒人”,实质是希望他人注意到装饰者的“被欣赏”的心理要求[31](P107)。尽管我们不排除普通人可能会穿耳洞、鼻子或文身。但在民族学上,这些行为可以与许多地位高的人联系起来,他们更渴望获得威望和地位。在许多社会出现分化的史前文化中,这些看似平常的穿耳鼻、文身俨然成为一种特权,属于地位最高的家庭。

项珠项链是展示身份的物品,在高原独特的项链似乎很适合这些精英群体。卡若文化出土的珠子10枚,形状多样,有圆形、扁圆形、管形、葡萄形等,质料有大理岩、硬玉、粘土岩、骨等。其中,葡萄形项珠亦见于克什米尔高原新石器文化,如古夫克拉IC期,斯瓦特的加利盖第15层[32]、洛伊班Ⅲ期[33],它们被称作逗形玉珠(comma-shaped beads)。除开孔在圆端与卡若开在尖端不同外,形制几乎一模一样。古夫克拉IC期的逗形玉珠与玛瑙、海贝出土,它们并不是一般的装饰品,而是具有护身符的功能[25](P97)。此外,卡若的硬玉项珠并不是本地产品,应是从远处交换来的。这些吊坠和项珠的样式是如此的独特和与众不同,它们显然代表着它们的制造者和使用者可能存在远距离的互动,而且它们很可能在各自的社会文化中有着相似的意义。

由此可以看出,西藏高原区域文化之间的互动主要涉及精英阶层,所以,文化之间的超地域相似性更多地涉及精英物品和宗教仪式,而非普通的生存物品。换言之,西藏高原新石器文化交流似乎主要是社会精英推动下的结果。

三、西藏史前社会的复杂化进程

象征地位的贵族物品暗示着社会经济不平等和竞争的出现。也就是说,贵族物品的生产不仅与社会分化有关,也是史前社会复杂化进程的体现。卡若遗址建筑可分早、中、晚三期。早期建筑七座,是木架窝式房,无贫富之分。到中期,由于工艺专门化,出现了大量制作精致的石刀、石斧、石锛和陶器、骨器等农业、畜牧业、狩猎工具,还有一些用珍贵原料制作成的精美的人工制品。其中一座方形的双室大房子,面积近70平方米,房内发现大量石器、骨器、陶器、海贝、项链和成片的炭化粟壳,这可能是适合偶尔举行大型竞争盛宴的专门建筑。晚期建筑呈碉楼式,在建筑群中居高临下,出土的一件巨型石斧可能象征氏族集会、议事和宗教活动中精英的权力。以上不同时期的变化说明卡若文化经历了从依靠稀少或不可预测的波动资源到依靠更丰富和更可靠的资源,觅食策略从高流动性、机会性到专门化以及从强烈的平均主义向伴随经济差异的社会地位竞争的转变[34]。这一巨大的转变体现在一个区域文化中精英阶层的出现。

精英们渴望获得政治、社会、意识形态以及军事上的控制权。对他们而言,经济控制能力是获得并加强其政治权力的必要前提。控制部分农产品是获得政治权力的保障,而超大型的盛宴在贵族对权力和商品的操纵中起着至关重要的作用。我们知道,动物蛋白比谷物更有食用价值。卡若居民食用藏原羊、麝、兔等十几种动物,曲贡食用藏野驴和丰富的鱼类资源,当时人们对动物蛋白资源的开发和利用已经非常充分。在这种情况下,喂养猪、牦牛、绵羊反而需要消耗更大的劳力成本。因为在早期的驯养过程中,饲养动物既耗时又费力。我们从卡若仅出的两枚猪乳齿就可以看出,当时家畜数量非常有限。人们不太可能将家畜作为主食。食用任何家养的动物作为日常主食都需要大量的畜群。以山羊为例,以克里布(Cribb)统计的生育率、死亡率和年龄比来看,以一群主要依靠肉食的25人每天大约需要2只山羊维持生计计算,牧群规模至少为1733头[35]。这远远超过了曲贡文化饲养羊的数量。换言之,这些家畜很可能主要是在重要的节日宴会上被杀死和食用,而不是为了日常生活的需要。事实上,这些竞争的宴饮是极为必要的,盛宴能够为精英们带来巨大的声望。贵族们通过劳动密集型产品来犒赏他们的支持者,以说服他们为其竞争盛宴捐款或贷款,从而提高自身的经济实力和政治影响力,完成奢侈品的再分配。当然,家畜作为奢侈品亦参与远程贸易,以换取外来物品。

贵族们的地位之争导致工艺专业化[36](P495)。奢侈品的生产、流通或分配往往被贵族们牢牢地控制。卡若、曲贡先后出土的十多件“梳形器”表明西藏高原新石器时代可能已出现了毛织工艺。相对以树皮或兽皮制成的衣物而言,毛织衣物作为劳动密集型产品,其生产很可能被贵族控制。贵族们通过控制技术熟练的工匠,并对专业工匠和专业化生产进行持续投资来控制奢侈品的生产。西藏腹地和藏东地区发现的软玉玉锛,其原材料虽采自周边地区,但制作本身需要耗费较多的时间成本,故存在专业化的工匠和专业场所。这些工匠需要承担较重的劳动,他们很可能是职业化的,甚至一部分很可能为奴隶。曲贡人祭和狗祭遗存的发现,从一个侧面反映出当时社会已存在剥削、压迫。在许多民族志中,奴隶和家狗都是贵族财富和地位的象征,它们在主人死后被杀死,因为它们可能都被用来做苦力[37]。由此可见,贵族们很可能通过强制的方式垄断奢侈品的生产,并最终实现工艺的专业化。

尽管我们不认为史前社会存在一个“商业的精英阶级”,但相较于贫穷或非精英个体,有钱有势的精英群体似乎更积极地参与奢侈品的长途交换。毫无疑问,精英阶层和其他富有的交易者在高原上广泛流动。印度洋的海贝从南亚西北高原途经甘青地区被带到西藏。它作为佩戴于身的装饰物品尤为珍贵,这可能不仅因为它作为外来物品极难获得,而是它还被赋予了某种守护的魔力。它往往与骨珠、石珠等串联成项链,成为青藏高原、克什米尔高原以及俾路支高原贵族们随身佩戴的护身符。这可能与某种守护意识或口头传统在整个高原的精英阶层之间广泛传播有关。精英们通过跨文化区域的远程贸易,分享了他们各自群体中普通成员所不知道的深奥知识[38](P15-85)。在跨区域范围内,精英形成兄弟会,其中获得和正确使用某些符号和仪式的能力是取得成员资格的先决条件[39](P1-9)。换言之,某些仪式或符号可能成为各区域贵族之间的非语言交流形式。卡若、曲贡文化与马家窑文化以及南亚梅尔伽赫文化发现无穿孔骨牌饰上的刻绘纹饰,均呈三角纹、十字纹、平行纹,这似乎是一种各文化区域贵族之间心领神会的有意设计。另外,曲贡遗址、邦噶遗址、昌果沟遗址中有着大量石器涂抹赤铁矿粉(称之为“涂朱”)的现象。西藏西部皮央·东噶遗址格林塘墓地也发现在墓主尸骨和随葬器物之下,铺垫一层红色朱砂[40]。石器“涂朱”现象在我国其他新石器文化中十分罕见,而在克什米尔高原古夫克拉IA期[25](P88)、俾路支高原梅尔伽赫文化I期[41]中倒是有不少发现。红色在古人眼中代表着生命和力量,涂红的打制石器很可能用于祭祀活动中,表现了南亚高原与西藏高原某种相似的原始崇拜和信仰。事实上,对原始信仰的解释权更可能集中掌握于贵族手中,各贵族之间跨区域的交流使原始信仰能够在较大的时空范围内趋于一致。

贵族们的游戏娱乐也是一种重要的经济交换机制。卡若、曲贡发现的无穿孔骨牌很可能是一种娱乐器具,在甘、青地区的马家窑文化中亦有大量出土。邦噶遗址出土一件打磨加工较为精致的羊距骨,发掘人认为它的用途与西藏地区古老的传统游戏有关联。我们认为高原不同文化之间的沟通交流与贵族参与的游戏活动有关。因为类似高赌注的游戏会令人兴奋、上瘾,并且不需要玩家操持同一种语言,这使它成为一种跨越社会距离的优秀机制[42](P83-92)。换言之,高赌注游戏可以促进不同社群的远程交流,促使他们走到一起来交换信息、商品和婚姻伴侣。毫不夸张地说,此类游戏能够在较大范围内为商品、人员和信息提供快速流通的渠道。另一方面,高赌注游戏可以作为一种消极的互惠策略,参与者不想融入个人感情、建立情感关系,同时又想无偿取得对方的财物[43](P195)。因此,值得注意的是,在北美本土,高赌注游戏通常发生在不同的社群之间,而不是社群内部[44]。通过下注游戏,参与者从远离自己的社群获得东西更容易被合理化。这样各社群更容易与亲属关系之外的文化建立联系,通过高赌注游戏建立跨文化的广泛联系。一份关于坦桑尼亚哈扎族狩猎采集者的民族志记录了高赌注游戏如何促进社会融合和经济交换的案例。在长达六个月的旱季中,哈扎部落聚集在一起,人们把大部分时间花在相互赌注的游戏上,人们只赌那些由分配有限的材料制成的物品,因此高赌注游戏是稀有的和地方性物品在全国流通的主要手段[45]。另外,押注大量财产是赌注游戏的一个共同特点。看似普通的游戏更适合贵族们参与,山羊、牦牛、毛纺织衣物、珠宝、项饰等成为下注的物品,获胜者将会赢得这些奢侈品。这极大地促进了贵族之间的交换和竞争,加速了珍稀物品、技术和人群在不同社群精英阶层间的流动。同时贵族们通过竞争性的游戏,实现了地位的提升和财富的积累,在一定程度上促使了西藏高原史前文化作用圈的形成。

当然,人类学家也意识到地位较高的家庭更倾向于在不同社群之间以及与贸易伙伴之间通婚[46]。因为在许多高原群体中,为了维持和提高财富和社会地位,精英家庭会有意识地安排婚姻。在社会地位相当的贵族之间,即使没有明确的婚姻安排,交换礼物的普遍做法也促进了各社群贵族的联姻。虽然我们无法根据卡若、曲贡文化中贵族物品明确嫁娶之物,但至少可以推断,可能有一部分贵族物品曾作为嫁妆或彩礼被带到不同的社群。因为精英阶层更有可能在他们的社群之外寻求联姻。这些特征再次强调了精英家庭的相互地域牵连和排他性的倾向。

结语

关于西藏高原新石器文化互动圈,我们从诸多贵族物品,如梳形器、海贝、骨牌饰、玉锛和项珠等,可以看出西藏新石器文化互动区域集中分布在两个社会发展程度较高的地区,即藏东高山峡谷地区和雅鲁藏布江中、上游流域的河谷山地。另一方面,这些贵族物品的相似性又为我们提供了另一层面的相互作用,即西藏高原与青藏高原东北角甘青地区和东南角横断山区以及南亚西北部的克什米尔高原、俾路支高原新石器文化的互动,它们之间的彼此相互作用又形成一个大的高原文化互动圈。高原上一些独特的贵族物品如梳形器、骨牌饰、逗形项珠、海贝等罕见于我国其他地区的新石器文化,导致高原可能形成一个相对单一的交换网络。因为精英们会联络与他们自身发展程度相当的社会阶层,而且高原相似的生活环境也为他们提供了一种天然的亲近感。但地理环境的相似始终不能合理解释不同文化在非生存领域的相似性。由此我们认为,西藏高原新石器文化互动圈形成的根源在于社会经济发展的不平等和精英之间的竞争,反映了西藏史前社会复杂化进程。

史前社会的精英阶层总是需要与社群普通成员保持一定距离。他们采取一系列有目的的行为,将自己置于特殊的位置,以强调他们有能力获得非生存性物品,完成普通人无法企及的事情。精英们为了显示经济实力和提高声望而控制有限的资源,并减少普通成员获得这些资源的机会。精英们通过工艺的专门化等手段实现奢侈品生产的垄断。他们生产出制作精良、劳动密集型的手工艺品,而普通人很难获得这些精美物品。这些社群的精英为了维护自己的地位,往往通过竞争性的盛宴犒劳他们的支持者,这极大地促进了上层社会对奢侈品的需求。他们通过贸易、联姻和特权接触(例如,发展高原“兄弟会”)等互惠方式获得外来物品,密切交流,互通有无,相互借鉴,彼此建立共生关系。由于这种广泛的区域一体化,发展出他们对交换物品的攀比心理。同一文化中的社群精英不仅维持着远距离的亲属关系网络,而且他们还要在其亲属团体之外建立盟友联系,作为扩大其影响力和权力的一种手段,使其超越亲属社群。

由此我们认为,精英阶层之间的竞争和社会复杂化进程才是西藏高原新石器文化相互作用圈形成的真正的潜在力量。

[注 释]

①发掘者认为卡若的海贝可能从我国南海传播而来。这种海贝也称为子安贝(Cowrie Shell)。海洋动物学研究显示,子安贝适应生活于暖水海域,南海的温度较印度洋低,并不适合子安贝生存,因此印度洋海域才是子安贝的产地。此类海贝亦见于巴基斯坦的梅尔伽赫遗址,原报告检验得出产自印度洋的马尔代夫诸岛,并认为印度洋的海贝主要产自该岛。