“鹿王本生”图像再探

2021-07-01新巴达娃扎西

新巴·达娃扎西

(四川大学博物馆 四川成都610065;四川大学四川佛教文化遗产研究中心 四川成都610065)

“鹿王本生”主要讲释迦牟尼佛前世化成鹿王积德行善、规劝众生向善和笃行佛法的事迹。“鹿王本生”故事随着佛教思想传播到中国后,与它相关的艺术作品也逐步得到兴起。随着时间的推移,“鹿王本生”图像逐渐形成了不同题材、不同形式、不同风格的艺术特征。现有崇秀全以敦煌莫高窟第257窟壁画中“鹿王本生”的艺术特点、壁画构图、山水绘制等重要问题做了解读,认为《鹿王本生》是工匠在遵循佛教艺术“象征主义”的同时,不断加入个人的理解和想象,时代生活与审美情趣渗透其中,使得外来佛教艺术逐渐形成印度、边疆、汉地等多种因素有机结合的中国化佛教艺术特征。另外,还有段文杰、高峰、马青等学者从“鹿王本生”的绘画语言、叙事结构等方面进行了详细研究,并取得了可喜的成果。但总体来看,“鹿王本生”图像的研究依旧有不足之处,过去对于图像依据的经典往往只依据单一的汉文佛典来研究。不同时期、不同语种的佛典之间的对比研究涉及甚少。图像本身的研究也仅限于敦煌和新疆两处洞窟的壁画,未见对中国西藏和印度其他类型的图像材料做对照研究,具有一定的局限性。本文将选取“鹿王本生”艺术作品中不同地域具有代表性的图像材料作为研究对象,对其艺术特征、文本来源等进行对照研究,力求探寻其传承及演变过程。

一、“鹿王本生”及鹿王图像

从现有的材料来看,目前发现最早的“鹿王本生”图像当属印度巴尔胡特(Barhut)佛塔围栏“鲁鲁本生”(Ruru jataka)圆形浮雕像,开凿于公元前2世纪。此后“鹿王本生”像以不同的画面布局、艺术表现常见诸于壁画、插图、唐卡和造像等各种传世作品中,年代跨度之久,艺术形式之丰富。本文将选取印度巴尔胡特(Barhut)佛塔围栏、新疆库车克孜尔石窟第17窟、敦煌莫高窟第257窟、四川大学博物馆藏佛本生传唐卡和大司徒仁波切手绘插图等珍贵传世作品中的“鹿王本生”图像进行对比研究。

(一)“鹿王本生”图像构图

从巴尔胡特(Barhut)佛塔围栏圆形浮雕“鲁鲁本生”像、新疆库车克孜尔石窟第17窟和敦煌莫高窟第257窟的“鹿王本生”壁画,以及四川大学博物馆藏佛本生传唐卡之“鹿王本生”图像的画面构图布局来看,我们大致可以分为四类:

1、一图数景

印度巴尔胡特(Barhut)佛塔石雕围栏圆形浮雕“鲁鲁本生”像(图1)(以下简称“印度鲁鲁”),红砂岩浮雕,像高60cm,1873年英国考古学家亚历山·康宁汉发现,出土于印度巴尔胡特佛塔遗址,佛塔建于公元前3世纪阿育王(Asoka,公元前273-232年在位)时代。遗址被发现时佛塔塔体早已不复存在,所幸的是用红砂石建造的牌坊和围栏得以保存。据石刻记载,牌坊和围栏建于稍后的巽伽王朝(Sunga Dynasty,公元前187-75年),大约在公元前150至100年间,相当于中国西汉前期。

图1

“印度鲁鲁”像采用“一图数景”式构图,即“在同一幅画面中表现一个故事发生在不同时间和地点的三个情节。浮雕上方的三棵树和下方的一条河流象征着森林和恒河,犹如舞台布景,交代事情发生的地点在恒河畔的芒果林。浮雕底部表现故事的第一个情节:佛陀前世的化身之一金色牡鹿鲁鲁营救溺水的商人儿子,把他驼在背上送上河岸;右半上部是第二个情节:贝拿勒斯王后悬赏捕捉金鹿,商人之子向国王告密,用手指点中央的鲁鲁,国王弯弓欲射;最后的情节出现在中央:鲁鲁跪伏陈词,国王感其善行,合掌礼拜”[1](P47)。我们只要略览中国古代美术史,这种印度巴尔胡特“鹿王鲁鲁”像式“一图数景”的构图方式在我国汉代画像石、砖中是最为常见的一种构图形式。

2、单幅方形画面

新疆库车克孜尔石窟位于拜城县克孜尔乡东南7公里处,初创于3世纪末至4世纪中[2](P201-228),它是古龟兹境内规模最大的一处石窟群,“在中亚和东方的石窟中占有极其重要的地位,它的存在不仅是研究龟兹佛教史、艺术史,同时也是研究佛教传播史不可或缺的一个环节。”[3]

新疆库车克孜尔石窟第17窟的两幅《鹿王本生》(以下简称“新疆17窟”)(图2)被安排在洞窟中心柱窟主室的顶部处,以“单幅方形画面”形式绘制。“画工先画出菱形方格,再在格内画上本生故事。”[4]主要绘制了“鹿王救溺水人”及“国王坐于座上”两个情节。这种构图方式与圆形浮雕的印度鲁鲁图截然不同,即便在克孜尔石窟的其他石窟中也少见。

图2

3、横卷式连环画

敦煌莫高窟,俗称千佛洞,位于中国甘肃省敦煌市西南25公里处的鸣沙山东麓断崖上,始建于十六国前秦时期。它是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地。

敦煌莫高窟第257窟(以下简称“敦煌257窟”)面壁中段的“鹿王本生”壁画(图3),建于北魏时期。画面整体采用“横卷式连环画”的表现形式,壁面主要描述了八个情节。“左一为九色鹿救起溺水之人”;“左二为落水人跪在九色鹿面前,向鹿王许诺保守秘密”;“右一为王后向国王撒娇要九色鹿皮做衣服”;“右二为一人驾马车”,“画面中部是国王等人惊醒了沉睡中的九色鹿,九色鹿毫不畏惧,向国王痛诉溺水者的忘恩负义”。“在国王及侍从之后,……溺水人”,“全身生疮。”①画工把故事开篇绘制在壁画两侧,高潮部分安排在壁画中央,巧妙地引导观摩者最大限度地关注到故事的每个细节。这样的布局顺序、构图方式,在中国佛教壁画艺术史上可谓别具一格。

图3

4、风俗画式构图

唐卡绘画中广泛运用风俗画式构图,这种构图主要用于绘制传记类唐卡题材。采用这类构图方式的唐卡故事情节不受时间、空间的限制,人物不受远近透视关系的影响。在绘制这类题材的唐卡时,画家随画面构图或布局安排的需要,往往把不同的子故事或小情节以顺时针或逆时针走向绘制于中心主尊周围,并保证所有子画面统一在一个大的基调上,使整个画面看起来既有布局感,又有整体感,显得格外生动活泼。

四川大学博物馆藏佛本生传唐卡(以下简称“川大唐卡”)(图4),大约19世纪,主尊为释迦牟尼佛,从主尊左上角开始以顺时针走向绘制了十个佛本生传故事(正面铭文编记为二十至三十之间),画面整体采用风俗画式构图。我们从唐卡背面的题记得知,该唐卡为“佛本生传第二十幅”()。因而,我们可以推断该唐卡不是一幅独立的唐卡,而是佛本生传成套唐卡中的一幅。

图4

本文所要探讨的“鹿王本生”图绘于该唐卡左下角,主要绘制了四个情节:1.鹿王营救溺水者的情景;2.溺水者违背誓言,向国王告密的情景;3.溺水者带国王去捕捉鹿王的情景;4.国王及众人迎请鹿王回王宫,为众人讲法的情景。由于画工绘制上述情景时,把整个故事情节的演绎顺序以逆时针走向作为主线,并把故事的先后情节自由地安排在主线的两侧,使得整个画面既有生动活泼,又有和谐统一之美感,与前三者的构图方式截然不同。与川大唐卡属于同一构图类型的藏品还有蒙古扎纳巴扎尔艺术博物馆收藏的19世纪佛传故事“鹿王本生”唐卡(图5)。

图5

我们从上述“鹿王本生”图像里运用到的四种构图方式可以看出,画工在绘制印度鲁鲁、新疆17窟、敦煌257窟和川大唐卡时,选择不同的构图方式的主要原因除了考虑绘制空间和整体画面布局安排的需求之外,还有一个非常重要的因素是为了吸引观摩者和满足其特殊的宗教或情感需求,这也正是四种构图方式唯一具有共通性功能的一方面。

综上所述,艺术创造不同于一般的科学研究,不一定非要遵循某种特定的规律和法则。身处不同时空、不同文化背景的画工,在绘制同一类题材时,最后呈现出来的画面内容和构图布局,往往与画工自身的艺术修养、审美情趣以及绘画场景的空间大小、观摩者的观赏需求有很大的关联。

(二)鹿王图像的艺术表现形式

自从“鹿王本生”民间故事被佛教吸收、创作、传播以后,随着佛传故事传播区域不断扩大,鹿王(又名“鲁鲁”、九色鹿。藏文中称或)及“鹿王本生”故事以不同的艺术形式呈现。正如上文中探讨的“鹿王本生”图像以不同的构图形式表现和演绎的那样,不同时期,不同文化背景下的艺术家们,在严格遵循佛教教义的同时,为了满足广大信奉者的特殊需求,艺术家把鹿王作为一种独特的佛教文化载体,以不同的艺术表现形式来进行再创作。我们归纳现有的“鹿王”图像材料后发现,“鹿王”图像艺术表现形式大致可以分为两大大类:写实性艺术表现和隐喻性艺术表现。

写实性艺术表现手法,是画工在创作图像时,生动地演绎故事本身。鹿王是“鹿王本生”故事中的“主角”,它的善良与灵性是故事的核心部分。分析现有的“鹿王本生”图像材料后,我们以为可以归纳为这类表现手法的图像艺术有印度“鲁鲁”、敦煌257窟和川大唐卡等作品,类型有遗址、壁画和唐卡等。创作时间始于公元前2世纪左右,并流行至今。上述图像的具体信息在上文中已作探讨,不再赘述。

隐喻性表现,也称暗喻、简喻。艺术家在创作作品过程中巧妙地使用隐喻,对艺术表现手法的生动、简洁、直观和加重等方面起决定性作用,比明喻更加灵活、生动、形象。我们对现有的鹿王图像作品进行归纳后以为,这类图像大致可以分为两类:

1、个体类

这类图像中的鹿王基本脱离了“鹿王本生”故事的整体情节,它以个体或单个情节,抑或与他者组合的形式来呈现或演绎“鹿王本生”的核心价值。换言之,虽然它基本或整体脱离了“鹿王本生”完整的故事情节,但它依旧演绎和继承着本生传中所描述的“慈悲”()和“大菩萨”()化现的身份。这类图像大致可以分为三类:

1)壁画

a.新疆17窟,由于石窟空间的限制和整体布局安排的需要,画工在绘制“鹿王本生”故事时,巧妙地引用了隐喻性艺术表现手法,把“鹿王背溺人上岸”及“国王礼拜”两个单个子故事绘制于不同的菱格中,代替了整个烦琐的故事情节,给人一种直观、简洁、灵活的快感。

b.阿里东嘎1号坛城窟,位于古格遗址西北40公里的东嘎村北面的土石山崖上,她曾是古格王国的文化中心,始建于10世纪。东嘎1号石窟坛城窟的坛城城门四顶上各绘有一个祥麟法轮()图[5](P2674)。该图中心为法轮,带伞盖,左右两侧为两只卧式长角牝牡祥麟仰视法轮,作听法状。“祥麟法轮”源于佛初传法轮故事,原型应为古印度“双鹿侧伴湿婆”像。相传释迦牟尼佛成道后,驾临鹿野苑(亦称仙人鹿园“”),为陈如等五大侍者讲经说法。这时,大梵天和帝释天分别向佛敬献法轮和白海螺,此为初转法轮。后人将大梵天和帝释天喻之为麟,代表佛的慈悲与智慧。藏传佛教寺庙有“牝牡祥麟”铜圆雕像置于大雄宝殿之上,供信众瞻仰或膜拜的传统,这一传统现已成为了藏传佛教寺庙的一种特殊标志。

图6

2)唐卡

“释迦牟尼佛本生传”唐卡(下文简称“哈恩唐卡”,图7),尺寸不详,18世纪,现收藏于哈恩文化基金会。文本依据为《一百本生传》()②。唐卡整体画面为网格状,主尊释迦牟尼佛绘于画面最中心的网格之中,其左右两侧为两大弟子。“鹿王本生”图绘于左侧第五网格中,画面由两部分组成:1.画图上方右侧为鹿王侧卧,溺水者在其前作膜拜状;2.着绿色菩萨状的人端坐于楼阁中,楼阁外众人作膜拜状,隐喻鹿王为大菩萨所化现。画面正下方书有藏文乌金体题记:“”③,即“鹿王鲁鲁本生传,第二十六品。”

图7

3)插图

图8

在上述图像资料中,画工在绘制“鹿王本生”画面时有意无意地省略了整个烦琐的故事情节,却唯独保留了“膜拜者膜拜鹿王”这一单一的故事情节。这一现象又说明什么?虽然,画工在绘制上述鹿王本生图时没有继续演绎整个故事情节,但是我们解读这类图像和藏文题记后可以得知,鹿王“大菩萨”的身份始终贯穿整个故事始尾,这是鹿王本生故事的核心价值。因而,我们有理由相信“祥麟法轮”中的“”和“鹿王本生”中的“”属于同一个原型。

2、附属类

这类图像本身不作藏品的主体部分,而是以藏品的附属件来呈现。佛教以为大悲观世音菩萨()是集摄一切诸佛之慈悲所示显的形象,披挂鹿皮是代表“大慈悲”,也是菩萨为了普度不同因缘的众生而化现的一种外相④。它往往作为观音菩萨的一种标记即附属品在艺术作品中呈现。这时的鹿王已不再是活灵活现的长角鹿,而成为了披挂在观音左臂处的一张“兽皮”(ོ)。

a.观音菩萨立铜像(图9.1),10世纪,私人收藏,立像,青铜质,身体健硕,肌肉发达,右手施无畏印,左手托宝瓶。左臂披鹿皮,鹿头悬于胸前(图9.2)。上身袒露,下身着紧身长裙。

图9.1

b.四臂观音泥塑(图10)⑤,11世纪,立像,高4米,阿奇寺泥塑,一面四臂,左臂上绘有一灰色小鹿皮。白身色,上身袒露,下身着长花裙,“裙裾上面着宫殿、佛殿、喇嘛、佛像、人物等”⑤。塑于阿奇寺三层大殿左面墙。

图10

c.四臂观音(图11),14世纪,彩绘壁画,绘于夏鲁寺第一层四臂观音殿。一面四臂,寂静相,白身色,左臂处悬挂一鹿王皮,下身着蔓草纹红长裙,赤足,结跏趺坐于仰莲法座之上。宝珠纹头光及身光,岩石状背景。

图9.2鹿皮局布图

图11

d.观世音唐卡(图12),18世纪,私人收藏,图片来源于HAR.No.61514。主尊观世音,白身色,一面二臂,上身袒露,左肩上披一鹿皮,鹿皮前后蹄子各一只系于腰间。下身着红色长裙,全身向后倾斜。主尊顶部为阿弥陀、宝生如来。主尊下方为六臂玛哈嘎拉,从其绘画风格来看,应为新门当新画派。

图12

e.阿底峡所传六字观自在(图13),19世纪,选自《五百佛像集》之《宝生》()[6](P101)。主尊四臂观音,白身色,头戴五佛冠,黑发结髻,一面四臂,中央二手合掌於胸前,右手持水晶念珠。左手拈莲花与耳际齐,面貌寂静含笑。左臂披有一长角鹿皮,鹿头悬于胸前。下身着绛红色长裙,赤足,结跏趺坐于上仰日月莲座之上。与此图像非常相近的早期壁画有夏鲁寺四臂观音壁画(图11)。

图13

我们对上述三类藏品的图像进行类比对照后,发现四臂观音成就法中所描述的悬挂于左乳处的“兽皮”()⑥,其实质为“鹿皮”,亦即“鹿王皮”。主要绘制于观音类菩萨题材的唐卡、壁画和造像上。我们从现有披挂“兽皮”()的观音类图像材料来看,主要有四臂观音()(图11)、不空绢索观自在()⑦、水月观自在()(图12)、十一面观音()(图14)、狮子吼观自在()(图15)等。这类观音在《宝生》()中能找到完全一致的图像,但在《纳塘百法》()⑧中却未见类似的图像。在这里值得一提的是,被佛家认为观音化身的绿度母()和白度母()图像在《宝生》中未见披挂鹿皮,慈氏菩萨()却穿上了鹿皮质长裙。

图14

图15

综上所述,我们仔细对比上述披挂鹿皮式观音、慈氏菩萨类图像后以为,从鹿王有无角的角度来看,大致可分为两种:一为长角(或独角)鹿王;二为无角鹿王。随着时间的推移,人们对鹿王像的外形认知也在不断地更替变化着。早期鹿王图像中多为长角,如印度鲁鲁、新疆17窟、敦煌257窟、阿奇寺泥塑、《宝生》、川大唐卡和皮央东嘎“祥麟法轮”()图等鹿王像。后期鹿王像多数依旧保留了长角,但部分鹿王像开始逐渐演变为独角或无角,如哈恩唐卡、蒙古唐卡、大司徒插画等鹿王像。

在不同的时代背景下,画工为了阐述深奥的佛教教义和满足不同信众的宗教信仰需求,有意无意地创作了很多不同故事版本和艺术表现形式的“鹿王本生”传。这也恰好说明了“鹿王本生”为何存在各种类型的传世作品。不管鹿王在“鹿王本生”故事情节中,还是脱离了故事本身,有关它的所有艺术作品始终贯彻着一个核心理念,那就是“它是‘大菩萨’‘慈悲’的化现”,是菩萨无边的“慈悲”与广大“愿力”的诠释。这一特殊寓意是信众基于它“温顺、灵性”的品性,赋予了它佛教慈悲救世的人文精神。这对佛教在中国的发展和世俗化有着深远的启发意义。

(二)“鹿王本生”文本来源

“鹿王本生”故事的文本在汉藏文献均有涉及,为了便于理解,我们将其分汉藏两种文本来分析。

1、“鹿王本生”汉文文本

a.《修凡鹿王本生》,选自《六度集经》卷第六,吴康居国沙门康僧会(247-280)译(以下简称“康文”)[7](P282)。现将重要信息摘录如下:

昔者菩萨,身为鹿王,名曰修凡。体毛九色。睹世希有。……时国王名摩因先,禀操淳和,慈育黎庶。王之元后。厥名和致。……获者封之一县,金钵满之银粟,银钵满之金粟。……即驰诣宫,如事陈闻启之,期须面即生瘶,口为朽臭……佛告诸比丘:“时鹿王者,吾身是也。乌者,阿难是也。王者,鹙鹭子是也;溺人者,调达是也。王妻者,今调达妻是。”

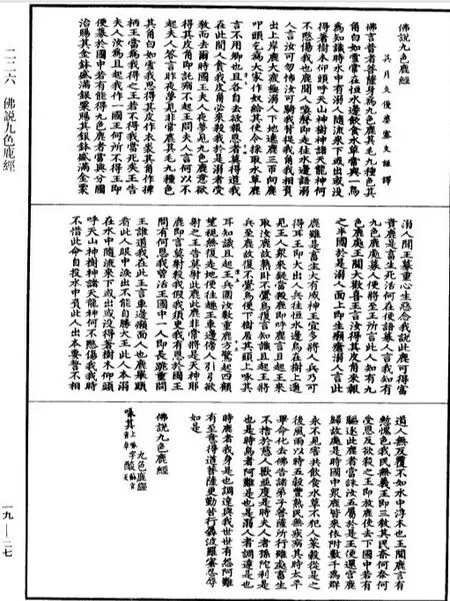

b.《佛说九色鹿经》,吴月支优婆塞支谦译(以下简称“支谦文”),选自明永乐北藏本(图14)[8](P19-27)。现将重要信息摘录如下:

佛言昔者菩萨身为九色鹿,其毛九种色,其角白如雪,常在恒水边饮食水草,常与一乌为知识。……尔时,国王夫人夜梦见九色鹿,意欲得其皮角,即托病不起。……王即便募于国中,若有能得九色鹿者,当与分国治,赐其金钵盛满银粟,赐其银钵盛满金粟。……于是溺人面上即生癞疮。……是时夫人者,孙陀利是也。是时乌者,阿难是也。是溺人者,调达是也。时鹿者,我身是也。”

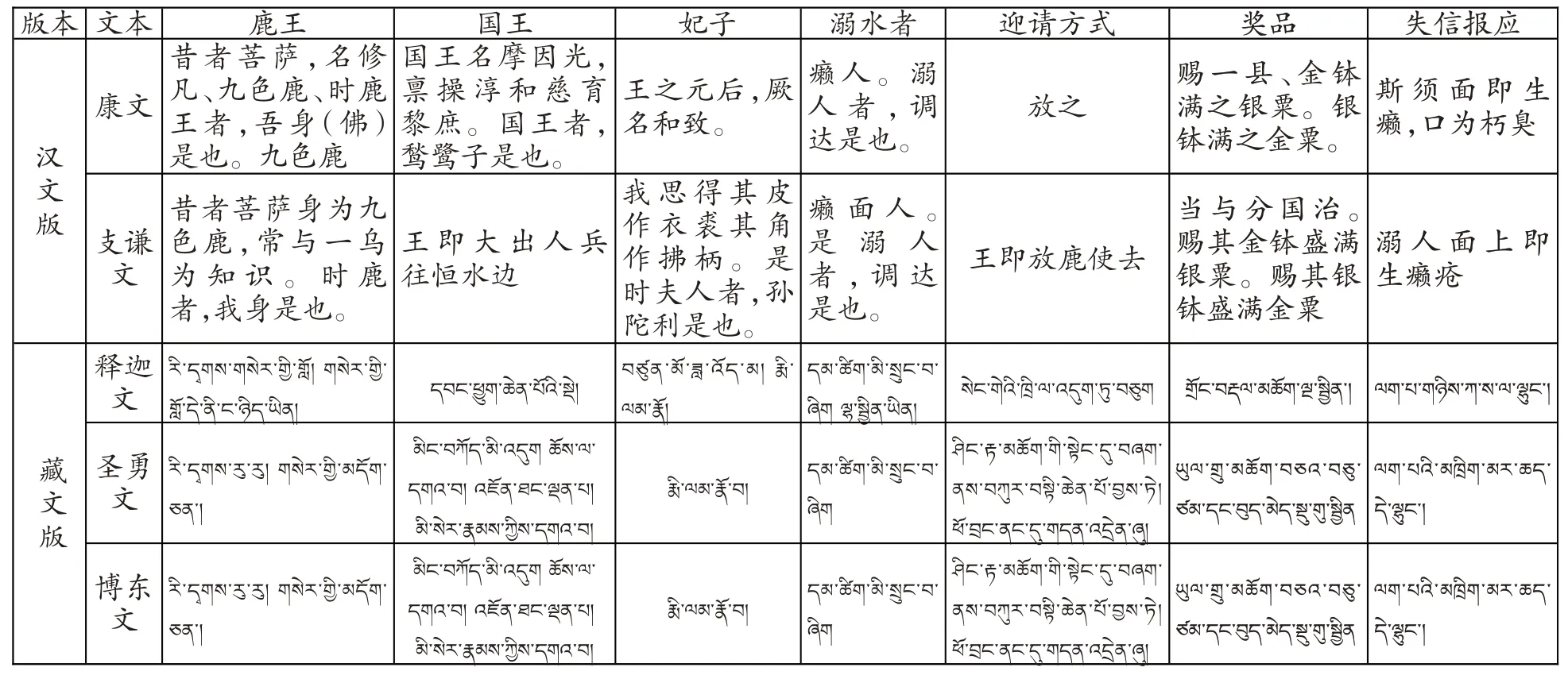

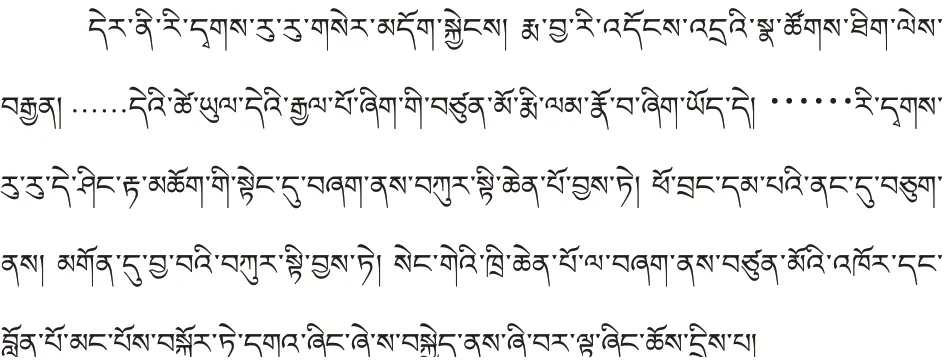

表1:“鹿王本生”文本对照表

图16

2、“鹿王本生”藏文文本

以时间先后顺序来看,“鹿王本生”藏文文本大致可以分为两个阶段:

1)前宏期-吐蕃时期文本

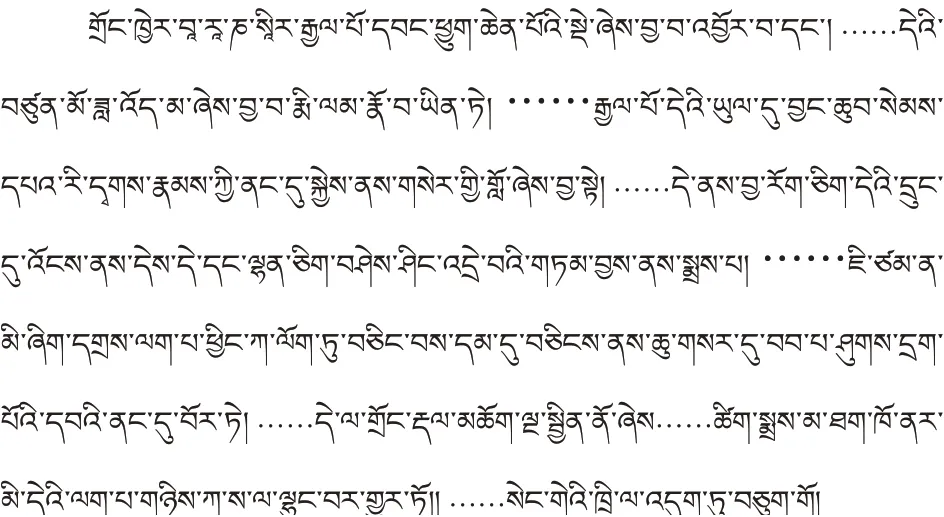

a.“鹿王本生”故事,选自德格版《甘珠尔》之《根本说一切有部毘奈耶》第四卷()(以下简称“释迦文”),第176叶。为了便于分析,现将重要信息摘录如下:⑨

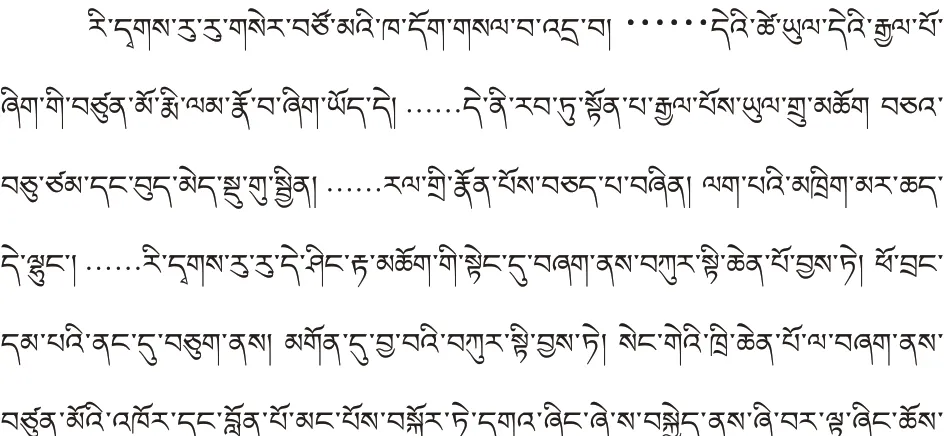

2)后宏期文本

我们通过表1可以看出,虽然汉藏文本均出自于梵文版本,故事内容也同属于“鹿王本生”故事,但两者文本之间还是存在较大的差异,甚至同语种的故事版本之间也存在较大的差异。换言之,汉文版即康文和支谦文之间,除了大的故事情节基本相似之外,很多小的细节还是有差异。主要有以下四点差异:

其一,国王与妃子的姓氏。康文中国王和妃子有名有姓,但在支谦文中国王和妃子均未见署名。藏文文本之间也存在类似的情况。

其二,国王给告密者的奖励。康文中“国王”为了爱妃愿“赐一县、金钵满之银粟。银钵满之金粟”,但在支谦文中“国王”“只为博得红颜一笑”,愿将自己王国“当与分国治”,出手极其阔绰,几乎到了“昏庸无道”的地步。这与康文中摩因光国王“禀操淳和,慈育黎庶”的形象格格不入。

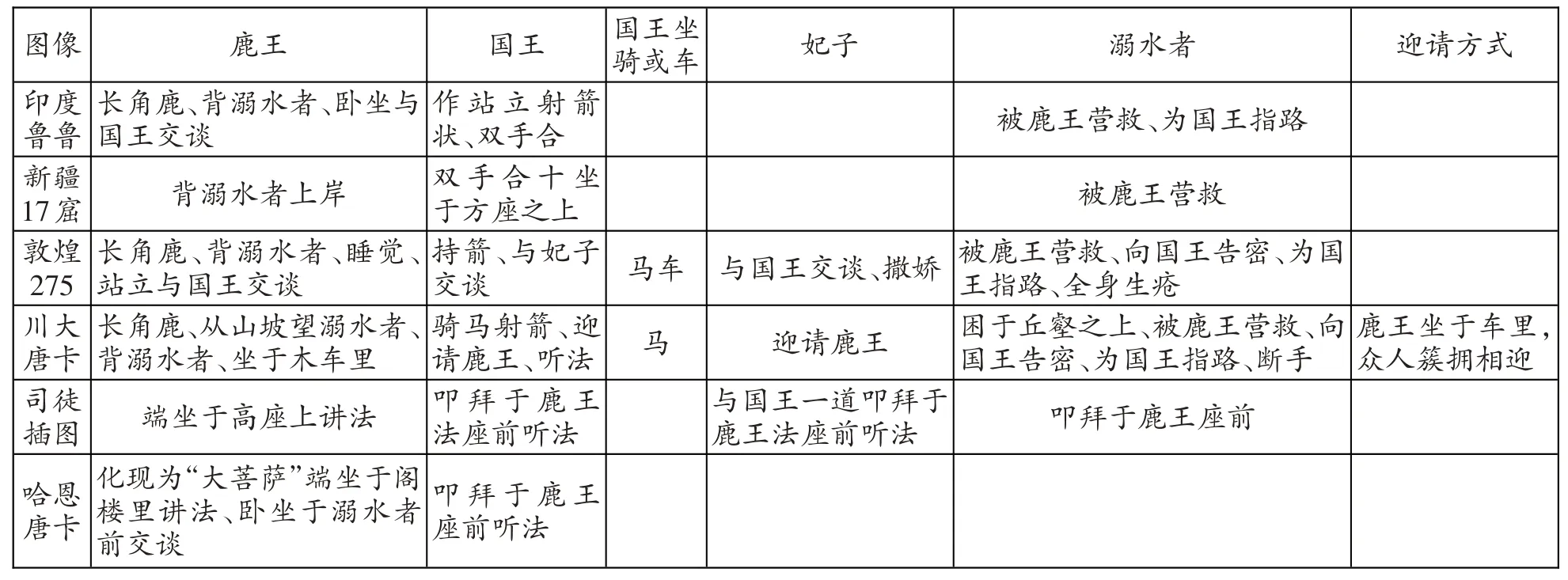

其三,溺人及鹿王所受的最终“果”。汉藏两文本对溺人及鹿王最终所受的“果”的解读截然不同。这部分在表2中(敦煌257与川大唐卡)专门予以了呈现,溺人在敦煌275中“全身生疮”,但在川大唐卡中却遭“断手”;在敦煌257中没有明示鹿王的结局,但在川大唐卡中专门用一独立的场景描述了“国王迎请鹿王到王宫”的情景。

其四,故事文本的行文风格。汉藏两语种文本中比较相近的文本当属康文和释迦文,两者除了溺人及鹿王的最终“果”即结局有所不同以外,其余内容基本相似。支谦文、圣勇文与前两者从行文风格来看截然相反,后者过于浮夸,过于世俗,让人无法信服。比如文中谈到国王对告密者的奖励时,不惜使用“分国治”“赐美女”()等耸人听闻的字眼来显示国王对爱妃的恩宠。我们稍作对比就不难发现,明显带有再创作的痕迹。而在康文和释迦文中除了鹿王和溺水者的结局有所不同以外,整个故事基本一致,没有明显再创作的痕迹。因此,我们有理由相信,这两个版本应该是比较忠实地保留了最初的母本。

博东文虽然没有明示收录于该文中的“鹿王本生”引自何处,但经笔者对博东、圣勇二文的异同逐字逐句作对照(请参考表1)后发现,圣勇文与博东文除了开篇外,其余内容完全一致。因此,我们有理由相信,博东文“鹿王本生”故事很有可能引自圣勇文或两者引自同一母本。

在这里值得一提的是,两种文本中有一种非常“诡异”的现象,这引起了笔者的好奇。汉藏文本中鹿王与溺水者的结局差异很大,但在各自同文种文本中的结局出奇地一致。其一,汉文文本中鹿王被国王“放鹿使去”,并下令“驱逐此鹿者当诛汝”“于是王便还宫”。但在藏文文本中鹿王被国王用撵车或宝车()迎请自王宫,并让其升坐于狮子座之上(),国王及众属叩拜听法;其二,溺人失信后在汉文文本中的结局是“斯须面即生癞,口为朽臭”“即生癞疮”,除了“口为朽臭”外,基本一致。但在藏文文本中溺水者的结局是“双手断落于地”()。因此,笔者以为出现这样“诡异”的现象恰好说明,译者为了佛经故事被本土人普遍接纳、广泛传播,在最初翻译佛经故事时,没有全盘吸收或接纳母本,而是在保持母本原貌的基础上,并对照自身的风土人情和人文意识作了相应的调整,使整个故事更加本土化,更加接地气。这恰好又是一个佛教本地化的典型范例。

表2:“鹿王”图像对照表

结 语

综上所述,从现已公布的材料来看,目前发现最早的“鹿王本生”图像当属“印度鲁鲁”浮雕像,其后几个世纪,出现了很多不同版本、不同艺术发现形式的图像材料。我们从画面构图布局来看,大致可以分为四类;从“鹿王”图像艺术表现形式来看,大致可以分为两类;从文本来源看,可以分为汉藏文两类。虽然两种文本为同宗同源,但在翻译或再创作过程中,由于各自传播地的地域文化或思维方式不尽相同,因此,理所当然会出现这样那样的差异性和不同点。也正好因为这一点,“鹿王本生”故事传播到中华大地后,给它重新注入了新的活力,开启了人们对“鹿王”或“鹿王本生”故事的好奇,增强了对其的创作能力和创作欲望。正因为在这样的一种动力下,创作出了许许多多与“鹿王”或“鹿王本生”故事相关的传世艺术品。

[注 释]

①选自敦煌研究院管网之“莫高窟第257窟”。

②《一百本生传》是由“圣勇所著的三十四品《本生续》,以及后来(第三世噶玛巴)让炯多杰(རབ་བྱུང་རྡསོ་རྗེསྐྱེ།1284-1338)增补的六十七品”合编而成,共计101部,故称为“一百本生传”。圣勇:《一百本生传》印刷版,来源于TBRC。

③注:题记中有两处藏文拼写错误,笔者将在[]里注出正确的拼写。

⑤图片选自林泉.《隐藏爱旧土房中的无价之宝,千岁阿其寺》,CHARU公众号。

⑦立像,下身着鹿皮长裙。

⑧《纳塘百法》是由钦南喀扎编辑,但本文选用的《五百佛像集》是采用了济雪夏仲·阿旺丹增()(1639-1682)的修订本。

⑨德格版《甘珠尔》,《根本说一切有部毘奈耶》第四卷,佛教数字资源中心图书资料库。