2020年1月19日新疆伽师MS6.4地震序列的活动特征和发震构造

2021-06-30崔仁胜赵翠萍周连庆

崔仁胜 赵翠萍 周连庆 陈 阳

1)中国地震局地球物理研究所,北京 100081 2)中国地震局地震预测研究所,北京 100036

0 引言

据中国地震台网测定,北京时间2020年1月18日新疆喀什地区伽师县发生MS5.7地震,1月19日21时27分再次发生MS6.4地震,MS6.4地震的震中位于(39.8°N,77.2°E),震源深度为16km,这是继2003年MS6.8地震之后伽师地区发生的又一次6级地震。本次地震的最大烈度为Ⅷ度,地震造成1人死亡,2人轻伤,部分房屋在地震中开裂和倒塌等。主震后1h和2月21日分别发生了MS5.2和MS5.1强余震。

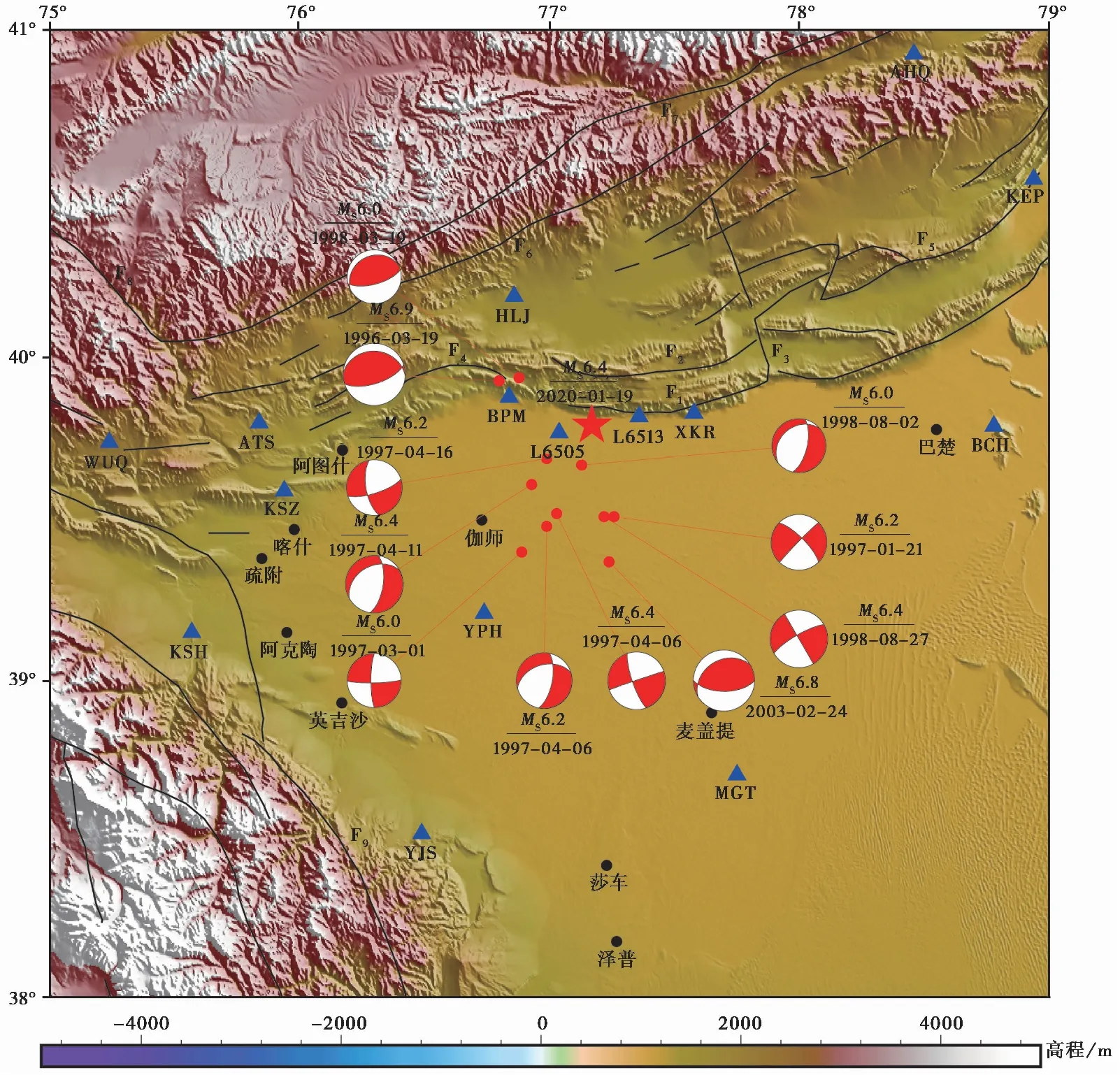

图1 区域构造与历史地震分布Fig.1 The regional tectonic map and the distribution of historical earthquakes.五角星为伽师MS6.4地震震中,红色圆圈为1996年至今的伽师及周边6级以上地震震中,三角形为地震台站,其中L6505和L6513为主震后增加的流动台站,黑色圆圈为主要城市。F1 柯坪断裂;F2 奥兹格尔他乌断层;F3 皮羌断裂;F4 八盘 水磨断裂;F5 衣木干它乌断裂;F6 喀拉铁克断裂;F7 迈丹断裂;F8 塔拉斯-费尔干纳断裂;F9 西昆仑北缘断裂

本次伽师MS6.4地震发生在塔里木盆地和南天山交会的区域,该区域受南天山、塔里木和帕米尔构造块体共同作用。塔里木块体与南天山相向对冲,在山前形成一系列N倾、EW向延伸的逆冲断层和数排背斜褶皱组成呈弧形的柯坪塔格推覆构造,地质构造复杂,新构造运动强烈(徐锡伟等,2006)。如图1 所示,该区域内的主要构造有EW走向的柯坪断裂(F1)、奥兹格尔他乌断裂(F2)、八盘水磨断裂(F4)、NE向的迈丹断裂(F7)以及NNW向的皮羌断裂(F3)。柯坪断裂和奥兹格尔他乌断裂为2条近EW向的平行断裂,南侧的柯坪断裂为倾向NW、倾角约30°的逆冲断裂,北侧的奥兹格尔他乌断裂为倾向NNE、倾角约50°的逆冲断裂(何文渊等,2002)。以右旋走滑的皮羌断裂为界,在皮羌断裂以东断裂多呈走滑性质,走向以NE为主;皮羌断裂以西断裂以逆冲为主,多为EW走向(沈军等,2006)。杨晓平等(2006)的研究表明柯坪塔格推覆褶皱带是一种薄皮构造,其滑脱面具有东浅西深的特点,皮羌断裂西侧滑脱面的深度为7~9km,东侧约为5km。Li等(2020)的研究表明柯坪塔格断层分段变形从西向东急剧减少,皮羌断裂以西的缩短率为2.5~2.7mm/a,以东约为0.3mm/a。该区域现今的构造格局是新生代时期印度板块与欧亚板块碰撞的产物,其强震活动多受控于较为年轻的柯坪断裂。独特的地质构造和应力使得该区域成为中强地震(群)频发区域,历史上发生过数次中强地震,仅1997年1—4月就在伽师地区很小的范围内发生了7次6级强震群活动,1998年伽师地区发生了2次6级地震和阿图什6.0级地震,2003年2月24日巴楚-伽师再次发生MS6.8地震,前人对这几次强震开展了一系列研究(刘启元等,2000;周仕勇等,2001;郭飙等,2002;王卫民等,2005;黄媛等,2006;赵翠萍等,2008a,b)。与前几次强震发生在盆山交界区域的塔里木盆地一侧不同,此次MS6.4地震及其序列发生在塔里木盆地北侧的柯坪塔格山前,暂未发现伽师MS6.4地震同震导致的地表破裂,此次伽师地震的发震断层究竟与哪条断裂有关等科学问题目前尚无定论。

本文使用新疆地震台网固定台站和震后布设的流动台站观测数据,对伽师MS6.4地震序列进行重新定位,反演了主震及3次5级以上地震的震源机制解,研究了伽师地震序列的活动特征和发震构造。

1 数据和方法

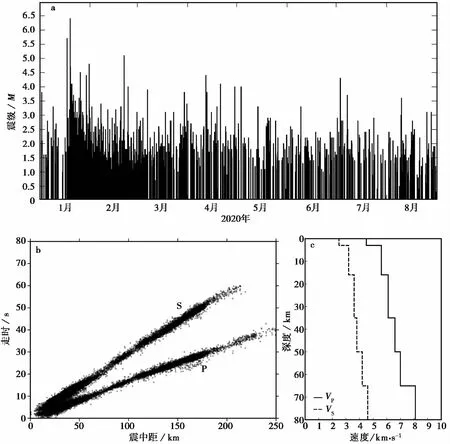

由于伽师震源区的监测能力相对较弱,MS6.4地震发生后,新疆地震局在震中附近架设了2个流动台(L6505和L6513),结合区域地震观测台站(图1)分析了2020年1月18日—8月31日的观测数据,共得到3i356个地震事件。伽师地震序列的M-T图(图2a)显示余震活动衰减较慢。为获得较为可靠的定位结果,本文选用观测台站数量>7的地震事件参加重定位,经筛选得到1i990个地震事件的观测资料。选择震中距<250km的到时数据,并剔除离散走时数据。图2b是经挑选后的P波和S波观测走时数据,其中包括P波数据17i752条,S波数据16i519条。参与定位的台站共有15个,对地震序列有较好的空间包围(图1)。采用区域地震台网的宽频带波形资料反演震源机制,选择震中距<350km的观测台站且有效记录4次5级以上地震事件(含MS6.4主震)的波形资料。本文进行重定位和震源机制解反演所使用的一维速度模型如图2c所示,该模型综合了前人的上地壳速度结构反演结果(刘启元等,2000;赵翠萍等,2008a)。

图2 a 伽师地震序列的M-T图(2020年1月1日—8月31日);b 经挑选后的P波和S波观测走时曲线;c 本文使用的速度模型Fig.2 The magnitude-time plot of Jiashi earthquake sequence from January 1 to August 31,2020(a),the selected travel time curves of P and S wave(b)and velocity model used in the study(c).

本文采用双差定位方法(Waldhauseretal.,2000)对伽师地震序列进行重定位,该方法使用相对走时残差反演地震震源位置,能够消除震源到台站的传播路径效应,减少地壳速度模型不准确对定位结果的影响。双差定位方法在国内外中强地震序列重定位研究中有着广泛的应用(黄媛等,2008;张广伟等,2014;房立华等,2018)。余震序列的高精度定位结果能较好地勾画出地震的发震构造。

本文采用CAP方法(Zhuetal.,1996)反演伽师地震序列中4次5级以上地震的震源机制解。CAP方法假定震源模型为双力偶模型,将观测波形分为长周期体波和面波2部分,分别与理论波形进行拟合从而得到最佳震源机制解(Zhaoetal.,1994;Zhuetal.,1996),其中理论地震图使用频率-波数法计算(Saikia,1994;Zhuetal.,1996)。CAP方法已经在汶川、芦山等地震序列震源机制研究中得到广泛应用(郑勇等,2009;吕坚等,2013;Hanetal.,2014;罗钧等,2015;罗艳等,2015)。

考虑到前震和余震分布所反映的伽师MS6.4地震震源过程和发震构造的复杂性,本文采用ISOLA方法(Zahradniketal.,2005,2014)进一步分析MS6.4地震的震源过程。该方法将此次地震分解为空间和时间上的多个子事件,利用格点搜索求取达到最佳波形拟合的子事件发生时间、位置和震源机制解,从而探讨伽师震源区复杂的构造环境和断层展布对地震破裂过程的影响。前人使用ISOLA方法对复杂地震事件进行反演,并取得了较好的结果(Hicksetal.,2015;Liuetal.,2020),其中格林函数使用离散波数方法计算得到(Bouchon,1981)。

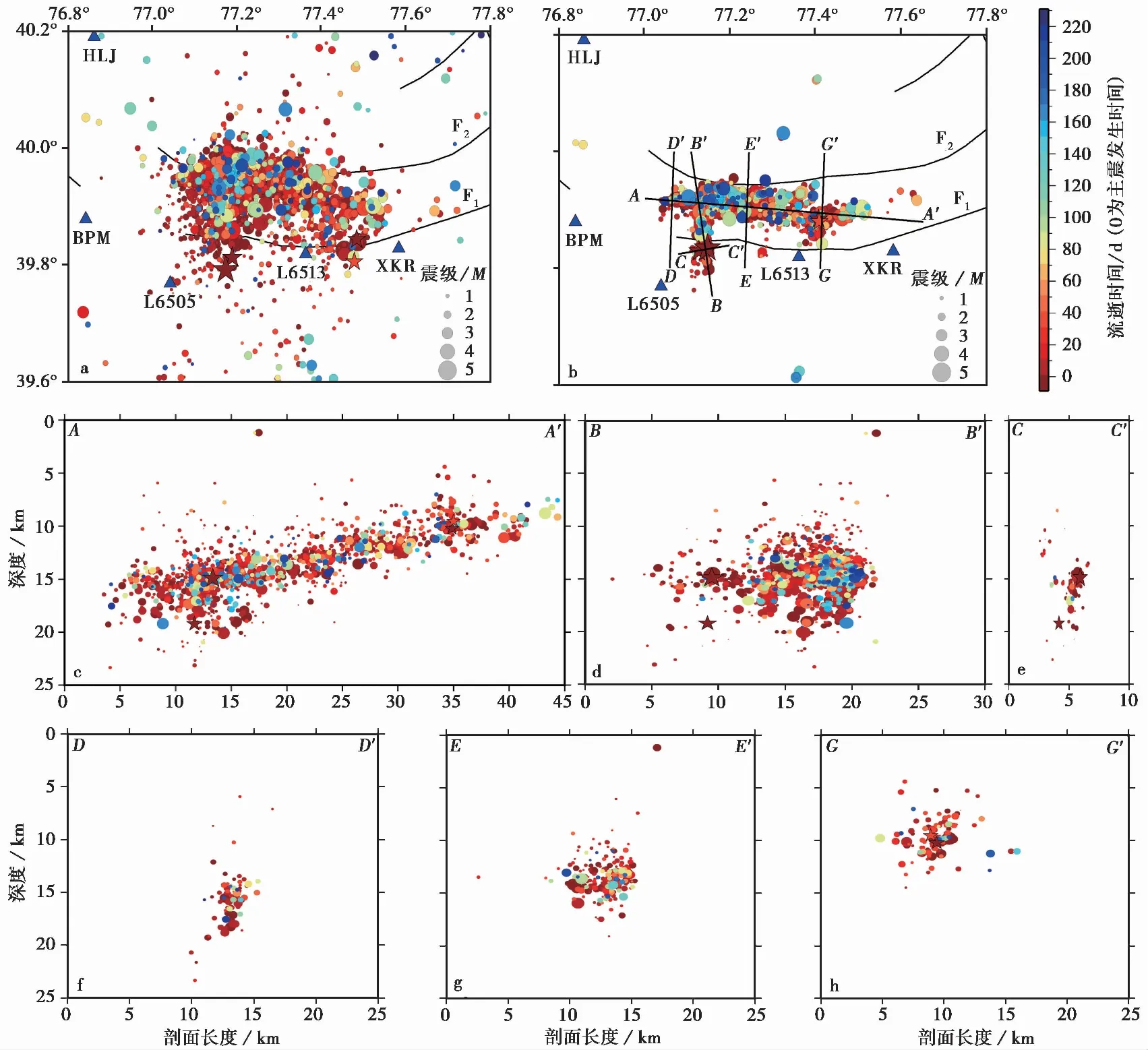

图3 重定位前后伽师地震序列分布及深度剖面Fig.3 Distribution of initial and relocated earthquake sequences and the vertical cross section of the relocated earthquake sequence.a 重定位前伽师地震序列的平面分布;b 重定位后伽师地震序列的平面分布;c 重定位后伽师地震序列AA′剖面图;d 重定位后伽师地震序列BB′剖面图;e 重定位后伽师地震序列CC′剖面图;f 重定位后伽师地震序列DD′剖面图;g 重定位后伽师 地震序列EE′剖面图;h 重定位后伽师地震序列GG′剖面图

2 重定位和地震活动的时空过程

选择观测台站数量>7的1i990个地震事件开展重定位研究。图3a为重定位前伽师地震序列的平面分布图;利用双差定位方法进行重定位后最终得到1i460个地震的重定位结果,图3b为重定位后伽师地震序列的平面分布图,其EW向、SN向及深度的平均定位偏差分别为1.14km、1.43km和1.90km;重新定位后的地震走时平均均方根残差较重定位前显著降低,由0.838s下降为0.275s。本次伽师MS6.4主震的重定位结果为(39.835°N,77.148°E),震源深度为14.9km。由图3b所示的重定位结果可以看出,地震呈现2个条带分布,NNW向地震条带相对较短,约为20km;近EW向地震条带为优势分布区,延展长度约为40km。主震和MS5.7前震的位置相近,分布在NNW向条带的南侧,NNW向主震南侧仅有少量地震活动,2次5级以上余震分布在近EW向条带的东侧。由图3e—h所示的深度剖面可以看出,地震主要分布在5~25km深度范围,优势分布在10~20km之间。由AA′剖面可以看出,地震深度由西到东逐渐变浅。从BB′剖面可以看出南侧主震及余震深度集中在约15km处,靠近北侧的地震分布在10~20km深度。穿过主震震中垂直于BB′的CC′剖面显示NNW向的地震活动范围较窄,发震构造的倾角较大,倾向W。由垂直于AA′剖面的DD′、EE′和GG′深度剖面可以看出,近EW向的地震活动构造略微S倾。西侧DD′剖面附近的地震活动分布较窄、倾角较陡,由西向东深度变浅,地震分布也逐渐变宽、倾角变缓。

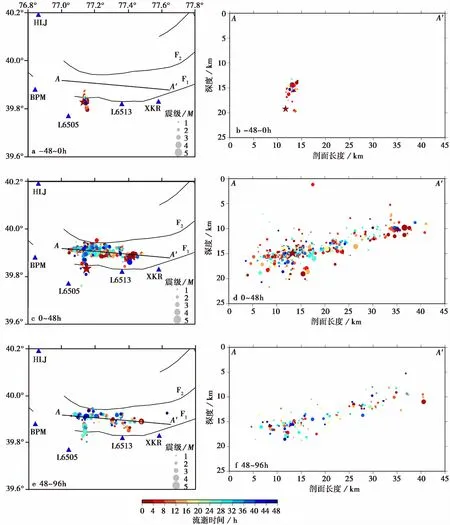

图4 不同时间段的地震平面及深度剖面图Fig.4 Relocated earthquakes in map view and along the section AA′ at different periods of time.a 主震前48h地震活动的平面分布图;b 主震前48h地震活动的深度剖面图;c 主震后48h地震活动的平面分布图;d 主震后48h地震活动的深度剖面图;e 主震后48~96h地震活动的平面分布图;f 主震后48~96h地震活动的深度剖面图

为分析主震前后地震活动的时空变化特征,本文按照不同时间段展示地震序列活动的分布情况。如图4a、b可见,主震发生前48h,2020年1月18日MS5.7前震序列主要在NNW向发生,余震很少且沿NNW向形成尺度较小的条带;直至主震发生,近EW向没有明显的地震活动。主震发生后48h,大量的余震活动形成近EW向条带(图4c,d),且震源深度由西向东逐渐变浅,并于主震后1h在近EW向破裂的东侧发生了MS5.2余震。主震发生后48~96h(图4e,f),余震活动较之前有明显衰减。图4e显示这一时期的余震活动主要近EW向展布,NNW向也有少量的地震活动。根据地震序列活动时空分布特征可以推测MS5.7前震活动主要沿NNW向破裂,当主震发生后,破裂向N延展一段距离后沿近EW向展布。

结合重定位结果所展示的地震时空分布特征推测,MS5.7前震的破裂面为NNW向,断层面倾角较陡,倾向W;MS6.4主震的破裂面由早期的NNW向转为近EW向,近EW向断层面西侧的倾角较陡,向E逐渐变缓,断层面略微S倾。推测MS6.4主震的发生受NNW向W倾断裂和近EW向S倾高角度断裂共同控制。

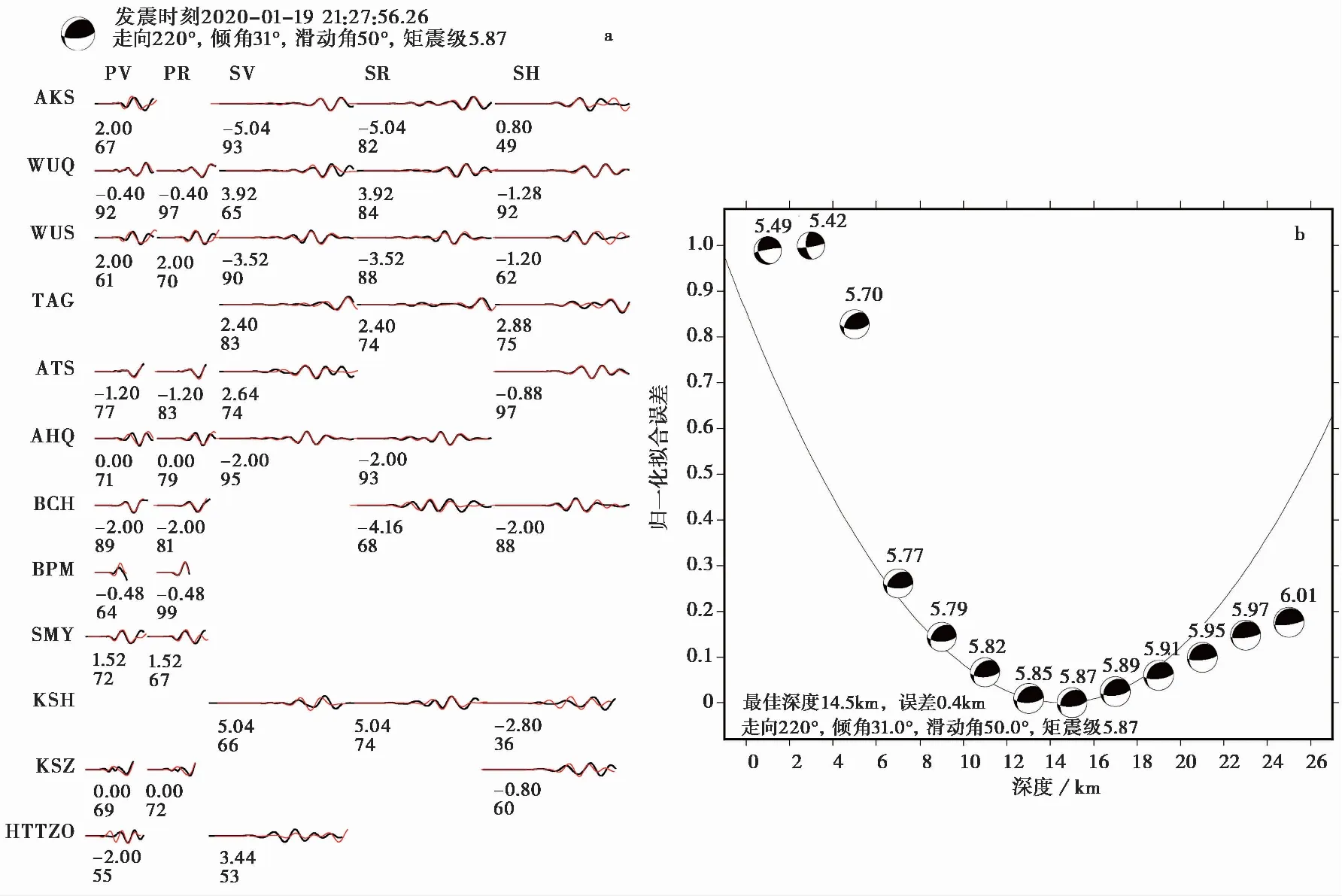

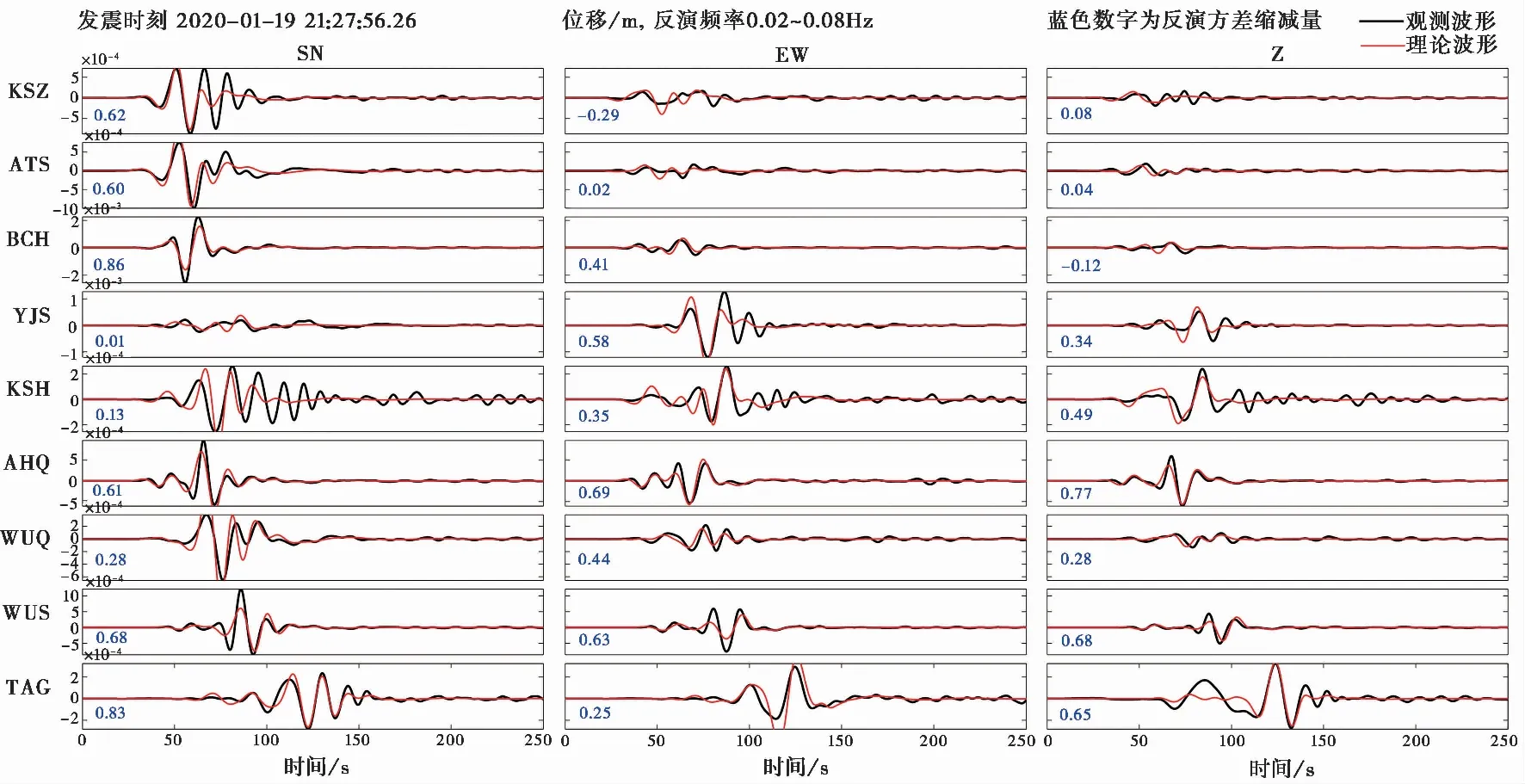

图5 a 伽师MS6.4主震的震源机制解及波形拟合图;b 不同深度的震源机制解结果Fig.5 Focal mechanism and waveform fitting diagram of the Jiashi MS6.4 earthquake(a)and the focal mechanism solutions at each source depth(b).波形拟合图中黑线为观测波形,红线为理论波形;左侧大写字母为台站名;波形下方的数字为理论波形、观测波形的相对移动时间(s)和拟合相关系数(%)

3 震源机制解

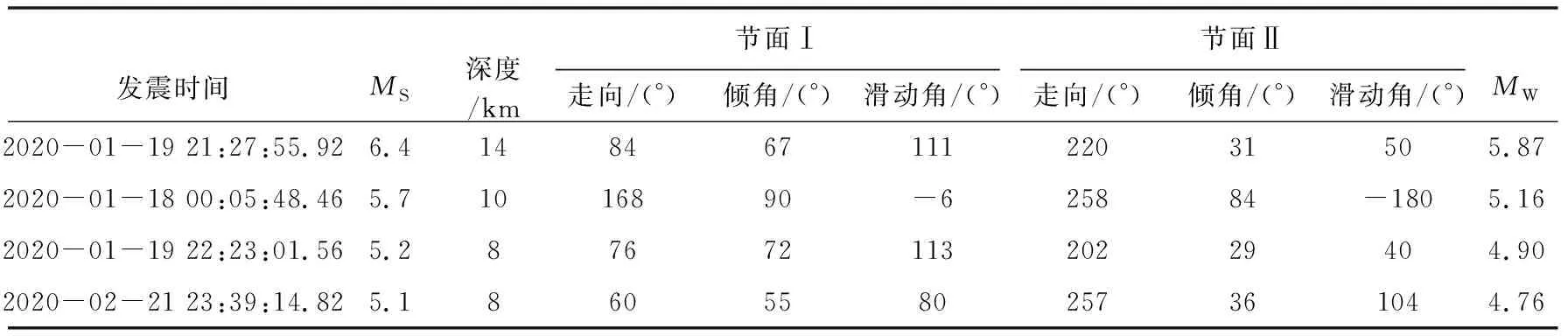

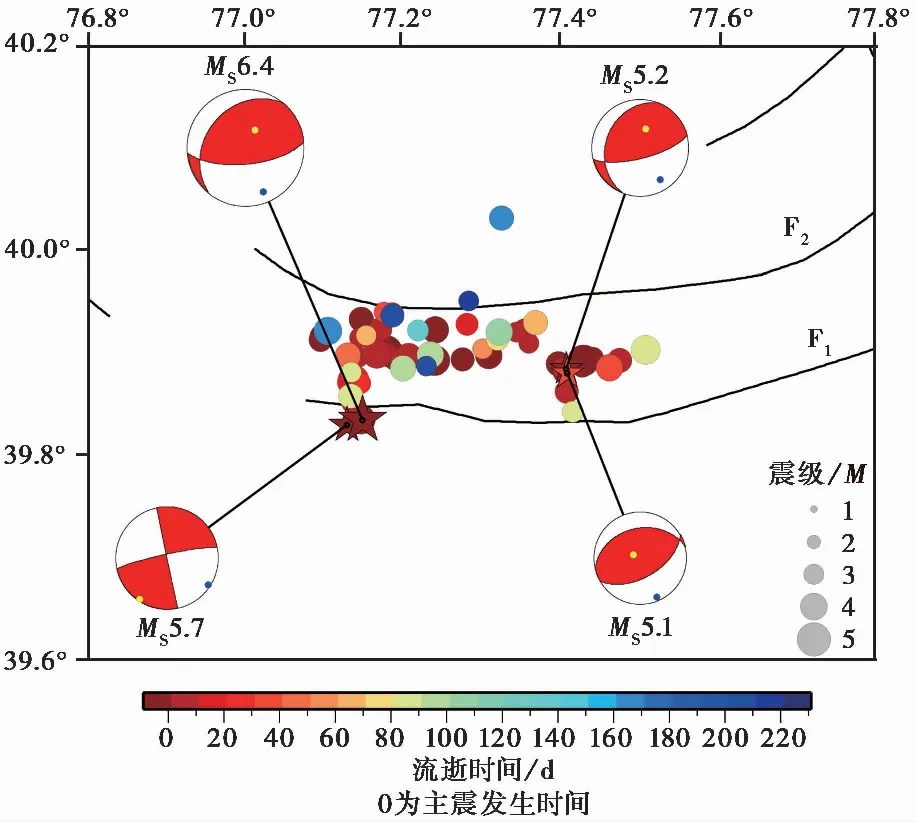

基于区域宽频带台站的三分量波形,本文采用CAP方法反演MS6.4主震的震源机制解。由图5 所示的波形拟合图和深度搜索图可以看出观测波形和理论波形拟合较好,说明主震的震源机制解较可靠,主震震源机制解的节面I和节面Ⅱ的走向、倾角和滑动角分别为84°、67°、111°和220°、31°、50°,矩震级MW5.87,最佳拟合深度为14.5km,具有明显的逆冲性质。本文反演了另外3次5级以上地震的震源机制解,详细结果见表1 和图6。除MS5.7前震为走滑事件外,另外2次余震的震源机制均为逆冲性质,与主震较为一致。可以看出,MS5.7前震与主震明显不同,主震与MS5.2、MS5.1余震的震源机制解一致,MS5.2、MS5.1地震是发生在近EW向构造上的强余震。考虑余震分布的高倾角特征,推测节面I为MS6.4地震的同震破裂面。

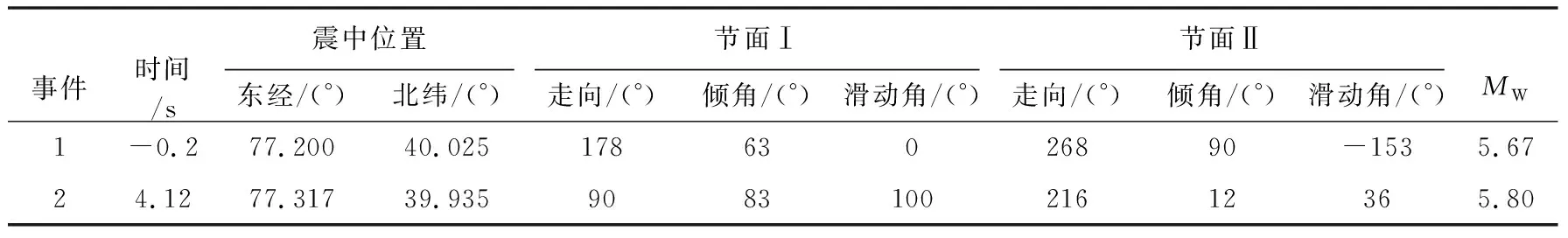

表 1 MS≥5.0地震的震源机制解Table 1 Focal mechanisms of the MS≥5.0 earthquakes

图6 伽师地震序列MS≥5.0地震的震源机制解Fig.6 Focal mechanisms of the MS≥5.0 earthquakes in Jiashi area.圆圈为3级以上地震震中,颜色代表距主震的时间

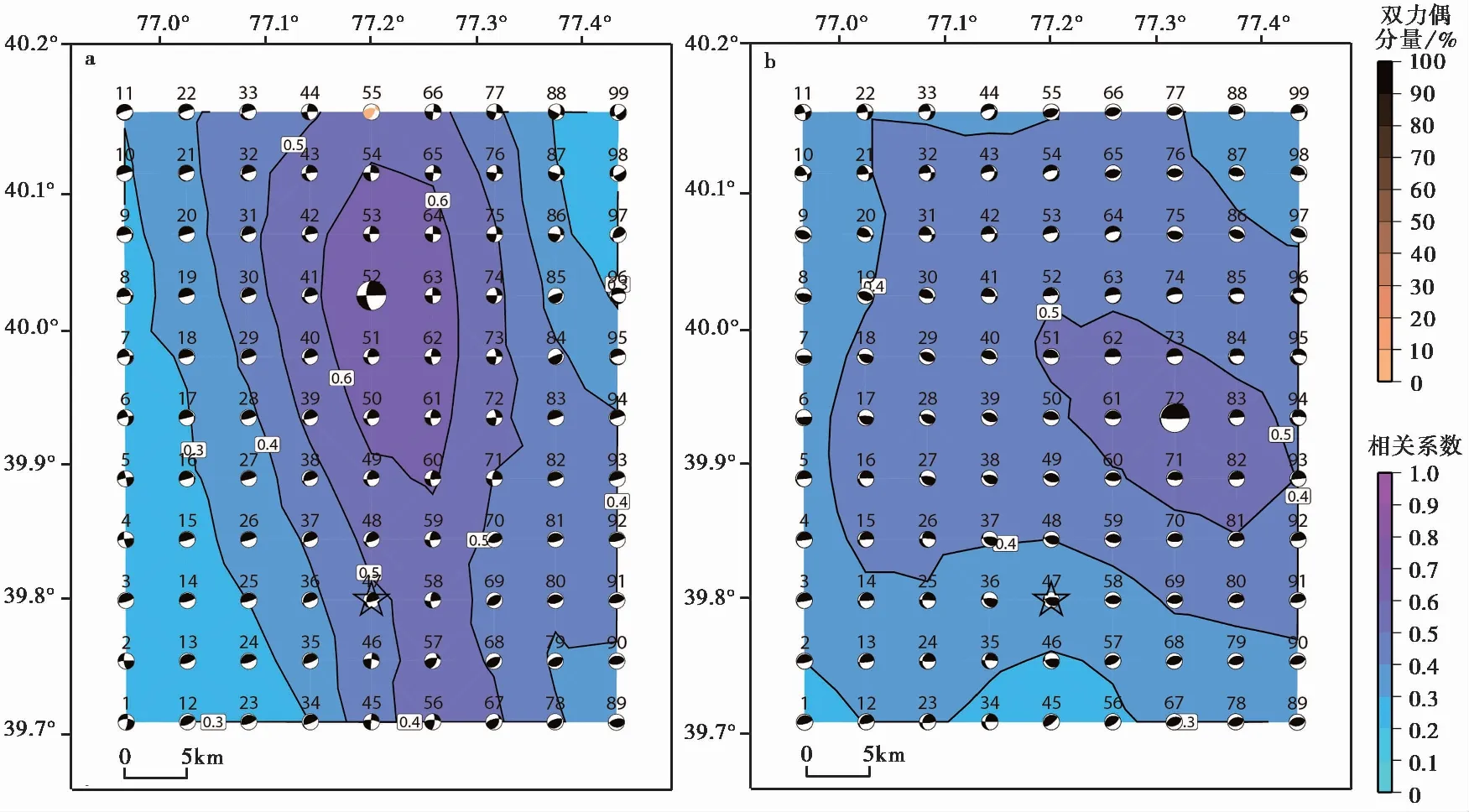

以主震位置为中心将震源区划分为9×11的步长为5km的水平网格,固定震源深度为15km,使用多源模型(Multi-point source model)进行全波形反演(频带范围为0.02~0.08Hz)。通过格点搜索得到2个相关系数较高、时间相距约4s的子事件(图7, 8),表明MS6.4主震可能由2个子事件组成。图7 和表2 显示子事件1位于起始破裂点北侧25km处,震级MW5.67,该事件具有走滑性质,2个节面均近直立,其中走向近SN向的节面与NNW向余震的走向一致,也与MS5.7前震的震源机制一致;子事件2位于起始破裂点北侧15km、东侧10km处,震级MW5.80,该事件具有明显逆冲性质,与2次5级强余震的震源机制一致,2个节面的走向均为近EW向,节面Ⅰ基本直立,节面Ⅱ的倾角较缓。2个子事件合成产生的波形拟合情况见图8,可见多数台站的拟合情况较好,KSZ和ATS等台的部分波形拟合效果不理想可能与南天山复杂的地下结构有关。

图7 基于多源模型的MS6.4主震矩张量解反演结果Fig.7 Moment tensor inversion of the MS6.4 earthquake based on the multi-point-source model.a 子事件1;b 子事件2。五角星为主震震中,等值线为波形拟合相关系数,最大的沙滩球为最优解

图8 最优解的观测波形(黑)和理论波形(红)拟合结果Fig.8 Observed(black)and synthetic(red)waveforms for the optimum solution.

表 2 2个子事件的震源机制解Table 2 Focal mechanisms of two subevents

4 讨论和结论

本文采用双差定位方法获得了伽师MS6.4地震序列1i460个事件的重定位结果。结果显示,伽师MS6.4主震的重定位震中位于(39.835°N,77.148°E),震源深度为14.9km。伽师地震序列活动呈现2个优势方向,其中NNW向条带延展约20km,近EW向条带延展约40km。MS5.7前震至主震发生前的地震活动主要沿NNW向分布,主震发生后在NNW和EW方向同时产生大量余震活动。NNW向断层面的倾角较陡,倾向W;近EW向断层面西侧的倾角较陡,向E逐渐变缓,断层面略微S倾。震源深度主要集中在5~25km,优势分布于10~20km,NNW向地震分布较深,在EW走向由西向东呈现震源深度逐渐变浅的特征。

基于CAP方法和ISOLA方法反演的伽师MS6.4主震的震源机制解一致,揭示此次地震是以逆冲错动为主的机制。主震的矩张量解同时显示主震具有较大的非双力偶成分,表明主震的破裂过程较为复杂。我们进一步对主震开展基于多源模型的矩张量反演,结果揭示了主震可能是由时间相差约4s的2个子事件组成,第1个子事件为走滑性质,机制与MS5.7前震一致,其近SN向节面与余震活动形成的NNW向条带吻合,矩震级MW5.67;第2个子事件为逆冲性质,与2次强余震的机制一致,其节面与近EW向余震的优势走向一致,矩震级MW5.80。该破裂过程与主震发生前、后的地震序列时空分布特征一致。

结合重定位结果和震源机制特征,我们推测伽师MS6.4地震的发震构造由相交的2条断裂构成,破裂始于NNW向的断裂,在向N扩展的过程中与近EW向的断裂交会,触发了近EW向断裂的活动。2条断裂共同参与这次地震,导致余震分布也呈现出2个优势方向。由于震中附近并没有已知的NNW向断裂,推测存在1条NNW向高倾角走滑性质的隐伏断裂,可能是切穿柯坪逆冲推覆体—中下地壳的基底断裂,具有与皮羌断裂类似的 “类转换断层”性质(徐锡伟等,2006),调节柯坪逆冲推覆体褶皱带的横向不均匀性。震中附近近EW向的柯坪断裂为倾向NW、倾角约30°的逆冲断裂(何文渊等,2002)。由本文的伽师序列重定位结果可以看出,近EW向逆冲事件的发震构造为S倾的高角度断裂,与柯坪断裂的倾向相反;柯坪断裂为滑脱面深度7~9km的逆冲推覆构造,而主震重定位结果及矩心深度均为14~15km,显示其孕震深度已到达柯坪逆冲推覆体滑脱面下的中下地壳,可能与深部地壳中的基底断裂有关,推测存在1条近EW向的S倾构造,伽师MS6.4地震的初始破裂是在NNW向主压应力作用下发生的。

根据哈佛大学提供的1996—2003年6级以上地震震源机制解(图1),塔里木盆地内的1997年伽师震群和1998年2次6级地震的震源机制解多为走滑或正断型,而同样发生在盆地内的2003年的巴楚-伽师MS6.8地震为逆冲型,表明该区域存在挤压与拉张并存的构造背景(胥颐等,2000)。周仕勇等(2001)根据震源精确定位结果推测1997年的伽师强震群可能存在NNW走向的发震构造;赵翠萍(2006)根据1997年震群活动特征推测该强震群序列总体上呈现NE和NNW向的断层活动。相对于1997年的强震群,1998年2次强震向NE迁移,余震分布呈2条平行的NE向条带展布。2003年的巴楚-伽师MS6.8地震发生在柯坪塔格推覆构造南缘一条近EW走向尚未出露的逆断层上(徐锡伟等,2006);伽师北部1996年和1998年的2次阿图什6级地震靠近柯坪断裂,为纯逆冲型,断层面走向近EW,与柯坪断裂的走向一致。可见,2020年1月19日伽师MS6.4地震与1997—1998年伽师震群以及2003年巴楚-伽师MS6.8地震的发震断裂明显不同,此次地震是由NNW向高角度W倾的隐伏断裂和近EW向S倾的次级断裂先后破裂所构成的。

深地震测深资料表明,塔里木盆地的结晶基底界面埋深为10~12km,而康拉德界面的埋深为22~25km,这2个界面由塔里木盆地向南天山急剧变浅(张先康等,2002),中下地壳界面起伏不稳定。本文的重定位结果表明,伽师MS6.4地震的震源正是位于地壳结构不稳定的过渡带,伽师地震序列的深度主要集中在10~20km,地震活动深度上受到结晶基底界面和康拉德界面限制,主要分布在两者之间,表明地壳结构不稳定可能是该区域地震多发的影响因素。塔里木块体向N插入南天山,两者交会区域的地壳出现强烈的不均匀变形,岩石物性和地震波速都存在着明显差异(胥颐等,2000),与主要断裂构成了复杂的耦合关系,形成该区域中强地震频繁发生的构造环境。本次伽师MS6.4地震的发生是南天山与塔里木两大块体作用的产物,近EW向分布的余震序列震源深度逐渐变浅的原因可能是中下地壳界面急剧变浅导致的,NNW向主震南侧余震活动较少,推测可能是受到坚硬的塔里木盆地物质阻挡所致。

致谢本研究使用了新疆地震台网的观测数据、Waldhauser的双差定位程序、朱露培教授的CAP程序和Zahradník的ISOLA程序;审稿专家和主编对本文提出了宝贵的修改意见。在此一并表示感谢!