怀念五舅二三事

2021-06-29张守中

⊙ 张守中

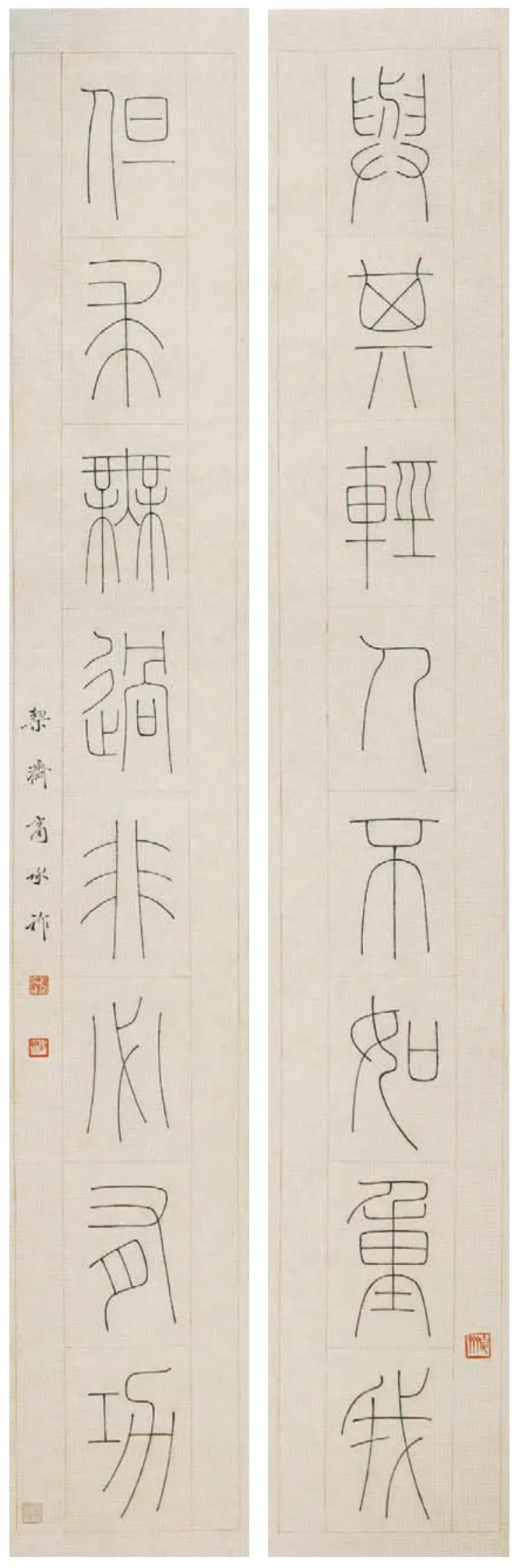

一幅甲骨文对联

商锡永先生是我的舅父,他在家中排行第五,故我们自幼称他为五舅。我自幼认识五舅是从一幅对联开始。20世纪20年代末,我姑母成婚,五舅为姑母书写了“百年好合,万福攸同”的对联。上联有庚午(1930年)十一月的题记,下联落款为“商承祚集殷虚文”,盖“锡永”阳文印章。这幅对联经过精心刺绣,镶在玻璃框中,常年挂在壁上。对联的文字端庄、古朴、典雅,给我留下颇为深刻的印象。听家中长辈说,五舅是位有名的古文字学家,这给我幼小的心灵,更增添了几分敬意。时光荏苒,风雨沧桑,而今70多年过去了,几经战乱,家也不知搬迁了多少次,我的姑母辞世已越30余载,而幸运的是,这一幅对联依然完好地保存在北京我表兄家中。五舅一生从事古文字研究,同时他也是一位有名的书法家,生前曾任中国书协名誉理事、广东省书协主席。他一生留下的书法作品很多,但20世纪20年代的手迹应属少见。2001年末《中国文物报》载《1949年后已故著名书画家作品限制出境名单》,其中列有商承祚的名字,这本身已说明五舅书法作品的珍贵。

晚宴后的收获

我第一次拜见五舅是1964年初冬,是由伯父引见的,地点在北京家中。伯父名张象昱,与五舅同庚,亦攻国学。五舅北上来京的信息由伯父给我往山西写信相吿,我特意赶回北京向五舅讨教。12月初的一天,伯父邀五舅来家晚宴。他一大早去西单买到上好的牛肉片,准备以涮火锅待客。下午5时许,门铃响起,五舅由门外步入庭院中,他老人家虽年逾花甲,但步履稳健,操广东普通话向家人寒暄。五舅平常不到北方来,晚宴中和家人说笑,气氛十分热烈。饭后稍事休息,即到书房挥毫,裁纸研墨自然是我的事。从晚7时至9时,将在京友人索求墨宝尽都书就,最后为我讲解示范,甲骨、金文、小篆、隶书书写了多种条幅。五舅写篆书喜欢用短毫秃锋,写出的字稳健苍劲。他力主学篆书要从《峄山碑》入手,以求用笔稳重。学隶书可写《乙瑛碑》,追觅古拙气韵,要避开《曹全碑》,以免姿媚。在为我节临金文《梁其钟》条幅上,五舅记有一段题款:

守中贤侄自侯马来问书法于余,余不敏,未足以言其道,为书数体以见意。1964年12月3日,商承祚。

五舅告辞之前,应允为我书写一通《峄山碑》。我将宣纸裁好,绘制了朱丝栏,送到沙滩红楼五舅住处。次年春,当我再次回到北京,五舅已南返广州。不过他老人家为我写的《峄山碑》已经完成,后面还记有一段长跋:

商承祚 篆书 《与其但求 》联

《峄山碑》横平竖直,笔画停匀,结构黑白相等,行笔柔而劲。从整体观之,确臻妙境,初学篆书,非过此硬工夫不可。余童年习之,略得形意。兹事隔几半世纪,目瞀手强,貌似且不可能,遑论神韵,只可以抄文目之。守中侄好书学,能于工作中繁忙坚持不懈,有足多者,其于楷于隶皆具法则,将来必可跻于成。今复问篆法于余,属临《峄山》一通。自知已拙于童年,为感其诚,并鼓励守中习篆勇气,率尔操觚,不虚其他也。1965年1月下旬,商承祚记于北京沙滩之红楼。

跋语中五舅给我指出学习篆书的方向,给我以鼓励,也对我的成长报以很大的期望,它一直成为鼓舞我不断进步的动力。

相会在河北

1977年平山县发现战国中山王墓,出土一批铜器精品,一时轰动大江南北。五舅利用暑假前来河北参观,商志表兄也陪同前来。时值我在河北省文化局工作,有机会陪五舅和志兄去平山参观发掘现场。当时五舅已是75岁高龄的老人,然而他精力依然充沛,热爱文物、关心出土新材料的热情不减当年。特别令我感动的是,他老人家一到工地,就热情帮助技师刘增堃对大鼎、方壶两器的铭文进行捶拓。五舅早年从师金石学家罗振玉,见多识广,对技术工作也颇在行,对拓片中的用纸用墨十分考究。记得董增凯处长提出请商老先生多拓几份给河北留作资料,几天的紧张工作,五舅为河北留下了他亲手捶拓大鼎、方壶两器的精拓本,很是难得。河北之行五舅还向我传授了临摹古文字的方法,他谈到临摹速度和质量问题,速度快、质量差要返工,进度稳、质量好,看似缓慢但少返工,实际是高速度……他老人家的这些经验之谈,对我后来临摹中山王器文字,起到了至关重要的作用。20世纪70年代末,我整理编撰的器铭文告竣,准备出版,我请五舅题写书签,他老人家欣然应允。“中山王器文字编”八个大字,金文书体,苍劲古雅,为书增色。

1991年5月12 日,五舅以90岁高龄病故于广州,老人家永远离开了我们。使我略得宽慰的是,两年之后,在志表兄主持下,约我参与五舅遗稿的整理工作,能略尽绵薄之力。1995年《战国楚竹简汇编》由齐鲁书社出版,五舅生前多年的奔波操劳,终于有了结果。想五舅有知,当含笑九泉。