记罗振玉先生绘《松寿》图及其他

2021-06-29商志男商志

⊙ 商志男 商志

父亲曾庋藏罗振玉太姻伯手绘《松石图》,并以金文题曰:“松寿”两字。此图用洒金精品纸本,用水墨绘作,画心长幅64.4cm,宽幅33.5cm。有题跋三:(一)“甲子春三月,贞松老人作此遣兴。”朱印二:正方宽1.3cm之“罗振玉”“文字侍从”。(二)“余本不善画,以意为之也。近于‘百在斋’见黄文节公画卷,笔意荒率,逸气映然,此皆得之八法,古人每云能书即能画,洵不虚也。乙丑秋杪,贞松篝镫记。”盖以宽1.2cm“振玉之印”方章。(三)“头颅今在何,相见不相识。欲知故人心,苍苍岁寒至。松翁罗振玉雨窗题于辽东‘鲁诗堂’中。”朱印二:“罗振玉印”“罗叔言”,皆为正方边长0.7cm之小型章印。

此图原裱为镜片,全幅长124cm,宽49.5cm,以白绫精裱,朴实高雅,至今仍焕然如新,可见作者极为珍惜。1963年父亲购于北京。父尊告知,是时出差北京,乘全国政协休息之隙,在琉璃厂遇见昔日古玩店老人樊君达。樊,名文同,1919年师从良古斋主人深县苏永乾。父亲与樊相识于20世纪30年代。是日与其闲谈中,了解数年前地安门文物商店入购罗太师绘《松寿》图一幅,至今未见问津,于是与之驱车前往,在此又见旧识陶书田、刘凤崑等琉璃厂老人。父亲喜而购之,携归广州,镶以镜框,放置家中客厅,时时观摩,以示不忘罗师培育之恩。

父亲尝言:他青年时学外语不成,乃改学古文字。因对文物及古文字印象很深,念兹在兹,乃决心向这方向走。为求深造,从南京到天津,住伯父家,经推荐,于1921年拜罗振玉先生为师。及见罗师“殷礼在斯堂”书斋中,所藏众多甲骨文片和有铭文的青铜器累累,手无所措,喜之如狂。

父亲在1941年执笔《罗师振玉日常生活情景》文写道:“罗师容颜清癯,言语温和,平易近人,即使盛怒,从未见其呼喝。其生活习惯与常人殊,一生每夜最多睡四个小时,两个小时也就够了,睡两个小时必醒,再闭目,如能睡,继续两个小时,睡不着,就起来工作。由此可见,罗师的工作时间要比常人多百分之五十到百分之八十。我目前日眠十小时尚嫌不足,把大好光阴都浪费掉,以视罗师,能不愧怍。”接着又说:“罗师在天津自建二层楼房一幢,于法租界秋山街三十一号,面积约三千平方米,作口子型的走马楼。楼上书库兼书室,将书分门别类、有条不紊地安排在各房间,研究哪方面的问题就在哪室写作,日夜不辍,坐拥书城。拜师后告之,有事可上楼找我。”

“罗师对好学的青年是无比爱护和奖掖的,其收藏的图书资料对我全部开放,并交代开‘贻安堂’书店的长子福成说:‘锡永需要什么书,就给他什么书。’因此,即使十分名贵的书籍,如《殷虚书契》《殷虚书契后编》等,我都可以从书架取下,拿回家中阅读。罗师还把他和王国维先生做过眉批笺注的《殷虚书契考释》《殷虚书契待问篇》交给我参考。我于是考虑先古后今,先难后易,以甲骨文为主。白天在罗家拓铜器铭文,或双钩旧铭文拓本;入夜读罗师的《殷虚书契考释》,其书将文字纳入六类之中,如:一、帝系,二、京邑,三、祀礼,四、卜法,五、官制,六、文字,检阅起来,不大方便,于是我据《说文》为之编次,并补入异体字,如对这个字有我的体会看法,则加‘祚案’二字以示区别。每晚九时起,为我的正式工作时间,一直写到鸡鸣始息,如是者期年,成《殷虚文字类编》十四卷、《待问篇》一卷、罗师的《殷虚书契考释》一卷,共十六卷,呈视罗师,为之轩言首肯,欣后继之有人,勉以再接再厉,切莫自满。”

“暑假回南京(那时家住南京),将书籍呈父亲看,他很高兴地说:‘我还有点积蓄, 把他印出来。’结果花了八百余元,于1923年问世(自序将‘癸亥’年误刻‘癸丑’)。为什么刻木版?父亲说:‘印数可以自己掌握,多销多印,少销少印,不销不印。若是石印,滞销占地堆积,畅销不敷又需再印,岂不麻烦。’第一次印了一百部连史纸,又印了宣纸本三十部(此后没再印宣纸本)。前后约印了五百部,在日本销了百余。在刻板时,每页左下脚正面镌有‘决定不移轩’字样,是我早期的斋名。印了二百部之后,将之删掉。印刷装订工作,都在罗福成于天津开设的‘贻安堂’书店完成的,书版也存在该店。我离京之初,他擅自开印了近百部毛边纸本(我从未印过此种纸),以四五元一部的散页卖给北京的书店。嗣后我将书版运回南京,抗日战争时期,家被人占住,把版来当柴烧了。当时文化浩劫,何止这几块书版呢。”

虽然罗福成擅印之事事先未吿之,但从另一面说明这本书在当时是受学界重视的。

其实这本书的告成,与罗、王两先生的大力提携是分不开的。从最近发布的《罗振玉、王国维往来书信》,尤其看出他们对父亲的关怀,也注入他们的心血。《殷虚文字类编》是父亲的成名之作,是在罗先生的指导下,并与王先生一块亲自校审才得以出版,从此奠定了成学之道。从罗公致王先生的信言:“商生当见面,其人脑筋颇明了,所撰《殷虚文字类编》,明白无疵;其稿本,弟为阅定一册,尚有两册寄奉,乞公为之改订,就近交与。其人颇诚笃求学,后进中之可造者也。”(见1922年7月6日信)而在王先生致罗公信中亦言:“商君殷文字书,今日已为校毕,为增补评荐数十条。维又拟删去数字, 如‘旬之释珍’之类,而将此数字入阙疑中,则全书之字,确者殆十得其九矣。”(见1922 年8月25日信)

商衍鎏与商承祚

王国维先生在《殷虚文字类编•序》中对父亲的学术前景写道:“他日所得,必将有进于是篇者,余虽不敏,犹将濡毫而序之。”同时称赞当时年轻有为而在古文字学颇有成就的唐兰、容庚、柯纯卿等人。

罗福颐四姑丈有《偻翁七十自述》,回忆往昔之情,“当一九二二年广东容希白初次来津,用他《金文编》稿子为贽,来见我之先人。得先人大加赞赏,劝其影印出版。这时又有亡妻从兄锡永,在津来拜见我之先人,为门弟子,因之先人将容、商二人介绍与王观堂及北大马叔平等。于是容、商二人先后入北大国学门研究所。每遇假日,容、商二人来津必谒先人。当时容著《金文编》、商编《殷虚书契类编》,我正编《古玺汉印文字征》。三人不谋而合,时常在一起。这是我有学友的开始。后来容的《金文编》第一版在天津石印出版,商的《殷虚书契类编》也自用木版印行,越若干年,我的《古玺汉印文字征》也在上海付印。当日我们三人初结识时,容、商不过二十开外,我只十八岁。光阴一瞬,今容、商均为名教授,皆八十许人,我亦七十多岁,学业无成渐负学友了。”

父亲与希白世伯、子期姑丈感情至真,今见《日记》载:

“十二日,星期六,阴。陈芦荻《悼念容希白教授诗》,我为书之,以备十六日追悼会上用。我谓用毕可交其后人存念,悼诗云:‘绵绵阴雨洒珠江,噩耗惊闻倍黯伤。一卷吉金传世代,万方桃李泣门墙。高风亮节襟怀坦,治学为人品格刚。此日南郊公去矣,挽诗写罢泪成行。’此亦予心情写照也。”

“十六日,星期三,阴。下午二时半在广州殡仪馆举行希白追悼会,共六百余人。(中大党委书记)黄焕秋致悼词,继与希白遗体告别。余为之伤痛万分,六十年老友已矣。悲哉!”

1984年3月“十八日,星期日,阴。希白于去年三月六日逝世,今日忽忆及,为之怅然久之。”

早先记罗福颐姑丈逝世之事,《日记》言1981年10月16日 “得北京‘罗福颐治丧委员会’讣告:子期癌症不治,于本月8日逝世,年及古稀,为之追悼者久,去电家属甥辈吊唁。尽日为之悒悒。余与子期初识津门。民国十年拜罗师贽弟子礼于秋山街时,余二十,子期十八。次年伯父二女、予称之四妹茞若适室子期。自此后与之相处融融,学问共长。共编《古陶轩秦汉印存》钤印二册,罗氏兄弟谦抑,推余领署。子期谦慎厚道,却讷于言。于故宫恭勤多年,通理治性,弘此艺能,恬淡清溢,与物无竞。然不牵世俗趋舍,致未展才术,郁郁膈閟,奄从凋逝。惜哉。”

父亲在青年时代受两位长者的影响至深,一是祖父,一是罗太先生。

父亲对罗太姻伯非常尊重,他说:“我的治学方法一宗罗振玉老师,以实事求是解决问题,知之为知之,不知为不知,特别是古文字,不宜任由己意猜测,狡情诡辩。有的人用汉魏以来的音韵旁转战国及以前的文字,以无字不识,无义不晓自诩,是不足为训的。须知学海无边,古文字的考释很复杂,有的字你识我不识,我识你不识;今日不识明日识,今日识而明日知其错误,为极其自然的事,毋庸诧异。我对字形字义的考释,必求顺理成章,心安理得,不做屈曲之说,避免蹈误。”

罗氏认为治学古文字,必须具有鉴别、墨拓、精摹的功底,俗称“工欲善其事,必先利其器”,即利器为先行,这三项也是父亲的长处。他说:“我生平治学自问还是比较谨严的。收集资料时,注意鉴别真伪,或摹或拓,或照片,都是自己动手。后因年老,摹写不得不由他人为之,但必细对原件,细心观看,再加以修正,如此反复多次,近原迹方罢,如战国楚简之摹本。对传拓之事,仍必躬亲。1977年夏,我到河北平山县中山王墓葬的发掘工地参观,并花了三天时间与工作同志刘连成等细心清除中山王鼎和壶上面浮锈,亲手拓了两份铭文,一留当地,一带回进行研究。”据知此两拓本一直被认为精品之作, 至今尚未见更善湛者。在鉴别方面,对铜器、甲骨、字画等方面更有独到之处,这也是罗师的培养。家父早年著《古代彝器伪字研究》专文,甚是得士林称赞。父亲说早年在罗师家见到商周青铜器,罗罗列列,目不暇接,朝夕相对,使之鉴赏能力日精。又回忆说:“1924年3月,我由南京到天津看望罗师,适时溥仪召罗师入京鉴定散氏盘。于是陪伴入宫鉴审。在罗师的指点下,讲述散氏盘之真赝,旁及早先阮元令人所做伪仿之散氏盘劣工、败形之处,层层剥下,点点深入,收益匪浅。又在罗师指导下,以一纸全拓散氏盘,拓工之美,手法之精,至今未忘。”

父亲文物鉴定精确,在学界甚有威望。1956年,他参加了鉴定故宫博物院铜器藏品的“故宫博物院铜器专门委员会”。除父亲外,还有徐森玉、郭宝钧、王献唐、容庚、于省吾、唐兰和陈梦家等先生。

在这里想起一件事,1995年我们姐弟将父亲收藏的书画等遗物274件(套)捐给深圳博物馆,其中包括放于家中客厅的商代铜觚,深博的某研究员只看一眼,即言其伪。志无言以对。不日志持此觚进京,向中国社会科学院考古研究所郑振香教授请教。郑是志多年至交,又是著名的妇好墓发掘者。她看了良久,认为这种造型独特、铸造奇异的铜觚,只有在妇好墓的铜觚群中有发现,如果你们购买于1976年后,即妇好墓发掘之后,那一定是仿制,否则是真品。此铜器乃20世纪50年代初父亲购于琉璃厂。由此可见父亲鉴别眼力之高。

父亲又说:“我童年即喜欢书法艺术,尤其是篆书。受业罗师后,所见书甲骨文及金文,朴质雍容,笔格遒劲,心向往之,乃于暇时,亦在临写。”所以说父亲临写甲金文都有罗师韵味。受祖父的影响,父亲在书法艺术中,认为学习楷书应以颜体为先,他认为:“写行草之先,必须从唐代名书家的楷体入手,欧阳询(信本)用笔拘谨,褚遂良(登善)清秀有余,刚劲不足,二者宜于小楷,不宜于写大字。柳公权(诚悬)骨胜于肉,太过露骨,其中以颜真卿(清臣)为全能。其字骨肉停匀,气势磅礴而安详,写再大都能站得住,从其入手,有利无弊,写一两年然后转入行草,与无楷书基础而直接写行草的功力迥别,不可不知。”这又与罗太姻伯所言颜书“和婉中露刚介不屈气象”又何等相似。

正是父亲跟从罗先生的治学方法,尊重罗先生的书品,于是每逢遇见他的书作皆倾力收搜,尤其是在生活安定的解放后。

罗先生的书画作品是可遇不可求,尤其是在那山雨欲来风满楼的年代,父亲只能利用出差到京沪的机会尽力搜访。在广州,利用悠闲的时间,一张一幅地寻觅。到父亲去世后,仔细统计一下,居然搜罗到四十余张。这里面包括甲骨文、金文、篆书、行书、楷书以及汉碑、石鼓文等,还有引人注目的这幅《松寿》图。

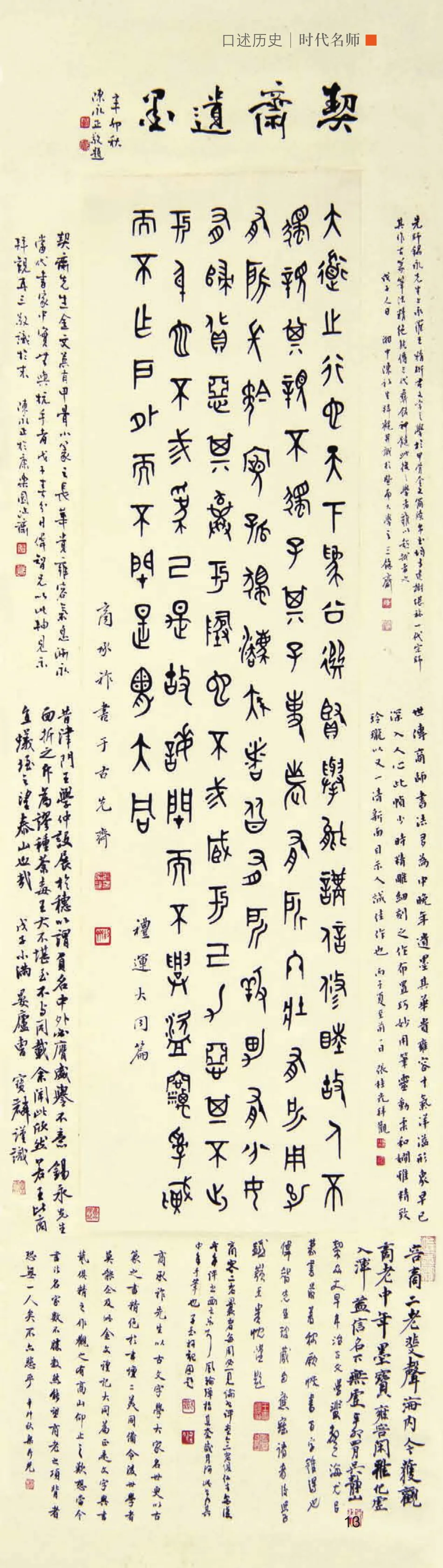

商承祚 篆书 《礼记·礼运》轴