粤港澳大湾区建设背景下高职智能制造人才培养探究

2021-06-28杜玉帆

杜玉帆

摘要:基于文献研究分析粤港澳大湾区智能制造产业发展及人才需求情况,剖析其存在职业教育高端人才供给能力不足、智能制造专业群改造升级指引不明、校企命运共同体缺乏体系构建和适应智能制造人才培养的专业教学滞后等问题,通过广东省多所一流高职院校智能制造人才培养实践,探索完善职业教育体系、构建校企共生生态系统和深化教育教学改革的路径重构。

关键词:粤港澳大湾区;智能制造;人才培养

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2021)05-0045-06

在新时代工业4.0背景下,粤港澳大湾区不断摸索和积累智能制造市场需求、政策环境和产业配套等方面的实践经验,高技术制造业及先进制造业呈稳步发展态势,推动粤港澳大湾区工业经济走向高端化。相应地,粤港澳大湾区对高端复合型智能制造人才的需求也将更加旺盛。广东省政府出台一系列政策推进智能制造产业发展,明确了将粤港澳大湾区建成全国智能制造发展示范引领区和具有国际竞争力的智能制造产业集聚区的总体目标。因此,高职院校在抓住政策支持契机的同时,更需要思考如何在人才培养方面助力粤港澳大湾区智能制造产业的发展。

一、粤港澳大湾区智能制造产业发展及人才需求情况

(一)粤港澳大湾区智能制造产业发展分析

1.智能制造产业规模不断扩大

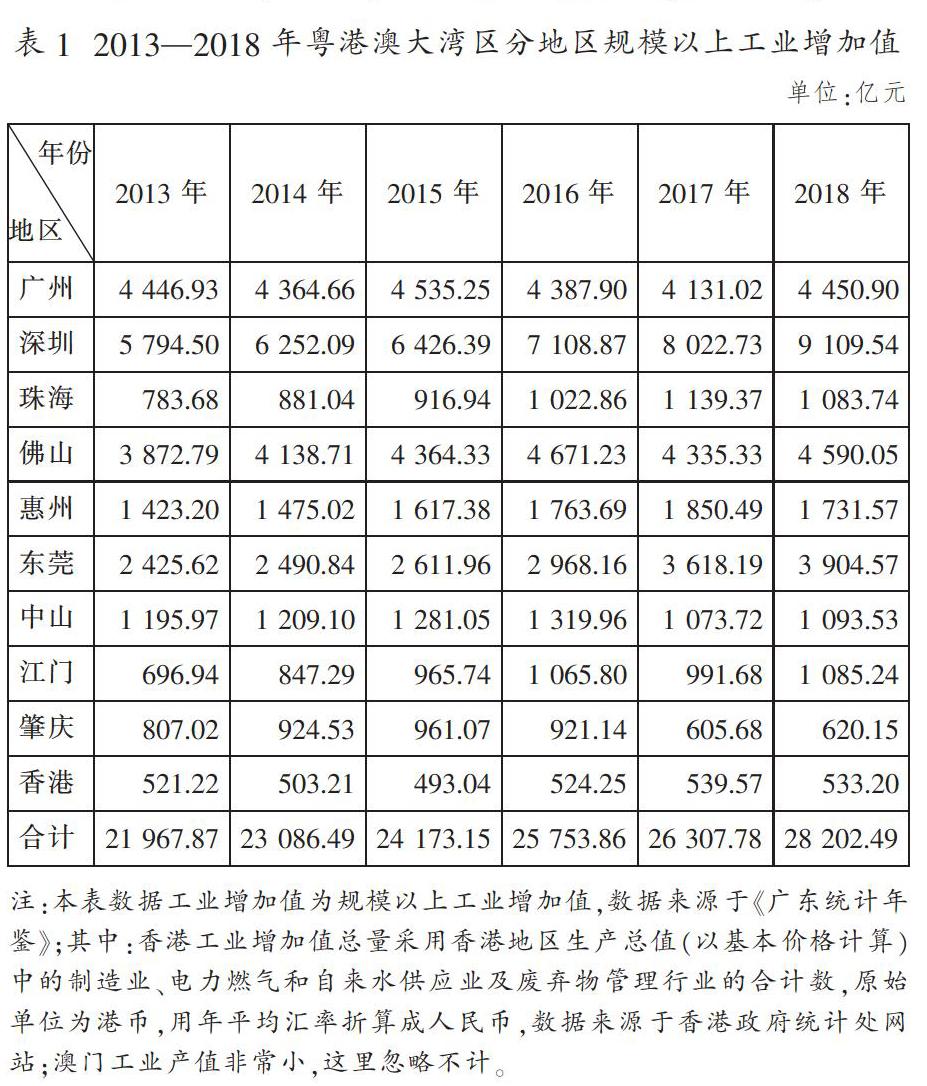

2018 年,粤港澳大湾区规模以上工业增加值总量为 28 202.49 亿元,比 2013 年提高6 234.62 亿元,年平均增长 5.1%,主要集中在珠三角地区,见表1[1]。

从粤港澳大湾区工业的行业结构看,制造业占主体地位,高技术制造业和先进制造业规模明显扩大。截至2018年底,广东省规模以上高技术制造业企业有8 525个,比2013年增长45.7%;资产总计46 022.37亿元,比2013年增长57.2%;规模以上先进制造业企业共28 347个,比2013年增长90.49%;资产总计65 752.56亿元,比2013年增长80.64%。(见表2)

可见,工业企业中规模以上高技术制造业和先进制造业占比明显提高,充分表明粤港澳大湾区工业经济结构不断优化升级,工业高质量发展成效逐步显现。

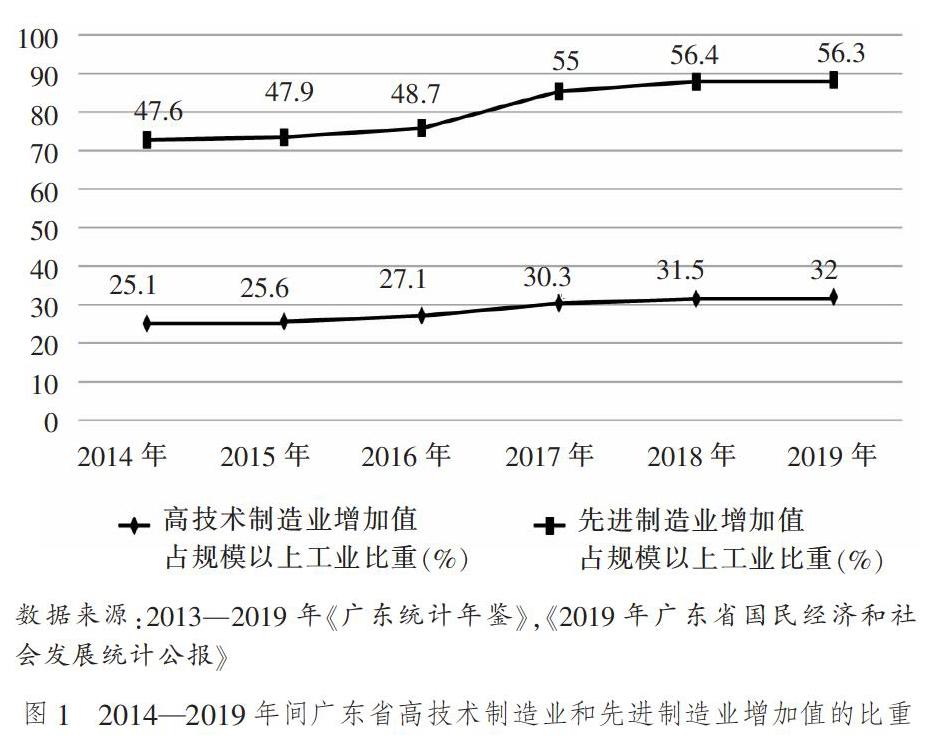

2014—2019年,广东省高技术制造业和先进制造业增加值的比重整体处于持续上升的状态,如图1所示。从工业经济中新兴产业的发展情况看,粤港澳大湾区的高技术制造业已经形成一定的规模,高新技术产业产值不断增加,新一代移动通信设备、新型平板显示、新能源等战略性新兴产业蓬勃发展。2018 年,珠三角九市高技术制造业增加值为 9 908.60亿元,比上年增加 855.84 亿元;高新技术产品产值为 36 989.22亿元,比上年增加 3 439.98 亿元[2]。2019年,广东省高技术制造业增加值比上年增长 7.3%,占规模以上工业增加值的比重为 32.0%,比上年提高 0.5 个百分点[3]。由此可见,粤港澳大湾区高技术制造业及先进制造业稳步发展,新动能的孕育及发展不断加快,推动粤港澳大湾区工业经济走向高端化。与之相适应,粤港澳大湾区对智能制造人才的需求也将更加旺盛,同时,要加快构建以企业为主体、产学研相结合的创新体系,为粤港澳大湾区智能制造转型升级提供有力支撑。

2.政府推进智能制造产业飞速发展

广东省政府出台一系列政策推进智能制造产业发展,加强对智能制造产业的引导和扶持,培育了一批智能制造集聚区和骨干企业,建设了一批先进装备制造产业协同创新平台,推动了高档数控机床和机器人产业迅速发展,明确了将粤港澳大湾区建成全国智能制造发展示范引领区和具有国际竞争力的智能制造产业集聚区的总体目标。(见表3)

粤港澳大湾区智能制造产业既需要政策支持,也离不开人才的支持。不管是制造业转型升级和结构调整,还是智能制造核心技术攻关和关键零部件研发等,都离不开大量智能制造类专业人才。因此,高职院校在抓住政策支持契机的同时,更需要思考如何在人才培养方面助力粤港澳大湾区智能制造产业的发展。

(二)粤港澳大湾区智能制造人才需求分析

2013年以来,尤其是供给侧结构性改革成效逐步体现之后,粤港澳大湾区工业企业提质增效,传统产业积极转型升级,落后产能淘汰速度加快,生产机械化、智能化程度日益提高,传统劳动密集型制造业用工逐步萎缩。2015—2019年,广东省二、三产业法人单位制造业从业人员减少240.67 万人,下降 11.7%。在31个行业大类中,有23个行业减员,占74.2%。其中,电气机械和器材制造业减少 26.55 万人,下降 10.9%;计算机、通信和其他电子设备制造业减少 20.92 万人,下降 5.2%[4]。然而,除澳门基本实现人才供需平衡(CIER指数为0.95),惠州、佛山、东莞、珠海、江门、肇庆、中山、香港等8市的CIER指数均大于1,人才需求高于人才供给,处于人才短缺状态[5]。2020年第一季度,86%的企业用人需求集中在制造业,如图2所示,与上年同期相比,除制造业外的各生产性行业用人需求均有所减少[6]。企业需要大量技术技能人才,以粤港澳大湾区中的东莞市为例,仅装备制造业就需要4.79万人,如图3所示。

二、粤港澳大湾区建设背景下高职智能制造人才培养存在的问题

(一)职业教育高端人才供给能力不足

截至2018年底,制造业从业人员1 818.31万人,下降11.7%[7]。制造业行业人才吸引力不足,形势低迷,陷入人才发展负循环。技术水平与人才需求层次成正比,智能制造背景下技术发展日新月异,技术发展尖端集成化,对技术技能人才的知识结构和层次需求有所提高,而职业院校培养的更多是重实践、轻理论的人,善于动手和实践,但往往缺乏技术创新和产业升级的专业理论。2019年,国务院发布的“职教20条”正是引导教育向培养动手与动脑结合、理论和实践贯通的高技术技能人才目标改变,以促进智能制造产业升级和科技創新。因此,国家拟试点的本科层次职业教育(职教本科)的定位就是培养既能用高技术理论引领区域行业实际生产,又善于解决生产实际问题、改进技术、创新工艺,能够促进科技创新和产业升级的理论和实践相互贯通的高端技术技能型人才。然而,职业教育人才层级结构失衡,中职、高职和本科人才培育规模成“倒三角型”,高—本衔接规模有限,职教本科试点中的智能制造类专业设置口径较窄,未能及时根据市场需求和经济发展需要及时调整,滞后于智能制造产业的转型升级,仍按传统制造专业分工和岗位分工培养学生,无法满足智能制造工程高端技能人才的供给需求,难以适应智能制造产业迈向中高端需求,导致人才供需矛盾不断恶化。

(二)智能制造专业群改造升级指引不明

2006年以来,国家高度重视专业群建设,出台一系列政策措施鼓励高职院校建设专业群。如教育部、财政部《关于实施国家示范性高等职业院校建设计划 加快高等职业教育改革与发展的意见》提出重点建成500个左右产业覆盖广、办学条件好、产学结合紧密、人才培养质量高的特色专业群。教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》指出要根据市场需求与专业设置情况,建立以重点专业为龙头、相关专业为支撑的专业群。教育部《关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》明确强调要围绕各类经济带、产业带和产业集群,建设适应需求、特色鲜明、效益显著的专业群。教育部《职业院校管理水平提升行动计划(2015—2018年)》明确指出,要改变学生顶岗实习的岗位与其所学专业面向的岗位群不一致等现象。细致梳理和分析国家出台的相关政策文件内容则会发现,当前的高职教育专业群建设存在指导性强、制约力弱、体系性差等问题,始终未提出专业群建设标准,如何建设也没有做出具体说明。智能制造专业群建设在缺乏参考标准指引时,容易出现人才培养特色不鲜明,同质性,服务产业能力不足,培养目标与社会需求不匹配,以及专业群课程体系不完善等问题。

(三)校企命运共同体缺乏体系构建

2019年4月,教育部、财政部《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》提出高职学校改革的重点任务之一是提升校企合作水平,促进学校与行业领先企业在人才培养、技术创新、社会服务、就业创业、文化传承等方面深度合作,形成校企命运共同体。目前,高职院校产教融合深度和广度都不够,校企命运共同体更多的仍是学校主导的单主体运作,并未真正形成校企双主体运作的新型组织形式,校企合作命运共同体缺乏体系构建。究其原因,一是组织模式陈旧,缺乏不同所有制下校企命运共同体的组织形态探索,未能在管理制度、组织结构和激励绩效上突破体制约束,企业参与办学的内生动力不强,技术服务与创新活力不足,未能形成紧密的利益共同体;二是教学模式单一,以学分制为基础的课程体系创新建设不够、学习评价体系不合理,学生参与教学实践活动自主意愿不强;三是资源合作共享不够,缺乏校企共建的教师团队和高水平技术创新平台,企业人力资源需求与职业院校人才供给之间始终存在难以调和的时间差、数量差和质量差,培养掌握新技术的复合型技术技能人才基础不牢。

(四)适应智能制造专业人才培养的教学滞后

当前,智能制造产业发展对技术技能人才需求急剧增长,而专业人才培养相对滞后,这与高职院校智能制造专业教学改革滞后密切相关。首先,教育理念墨守成规。高职院校对智能制造产业催生学校发展新专业和人才规格等问题并未引起重视,教育理念更多停留在传统办学思维上,未能提前谋划专业建设和发展。其次,课程体系开发困境重重。在智能制造时代占据价值链顶层生态位时,课程设计应注重系统化,然而,当前高职智能制造类专业课程体系建设未能做好课程整合与分层,未能立足高素质技能型人才培养目标明确课程价值取向,缺乏对应智能制造产业链中的目标岗位和职业能力构建科学合理的课程体系。再次,“双师型”教师教学团队建设不完善。一方面,教师缺乏企业经验,技术水平与企业实践要求有较大差距,无法保持对先进技术、新专业规范和新工艺的敏感性;另一方面,从企业引进人才渠道不畅,无法将技术骨干和行业专家补充到教师队伍中。最后,忽视实习实训平台建设。智能制造类专业建设与发展对实习实训基地有较高依赖性,而目前高职院校实训基地的4.0设备较少,多为2.0或3.0设备,未能为学生提供现代化教学环境在一定程度上阻碍了高素质技能型人才的培养。

三、粤港澳大湾区建设背景下高职智能制造人才培养的探索与实践

(一)完善职业教育体系,缓解人才供需矛盾

产业结构变化的关键来源于技术进步,一定的产业结构必然要有一定的人才结构相匹配,因此,职业教育体系建立的根本依据是人才结构[8]。粤港澳大湾区建设背景下,智能制造技术革命必将导致岗位需求和人才结构调整,要求人才培养多元化,人才结构层次上不断高移,以促进职业教育体系不断完善和逐步调整,机器人必将逐渐取代一线操作人员,胜任简单化和重复性劳动,而对高端技术技能人才的需求量会大幅增加。除了在原有规模和定位上调整外,更要打通高—本贯通的人才培养模式,系统地培养高素质技能型人才,满足智能制造人才需求。

深圳信息职业技术学院通过“三二分段”和与省内本科院校联合培养的方式,解决智能制造高素质技能型人才培养问题。在2017—2019年的“三二分段”招生中,智能制造与装备学院共招生271人,其中,智能控制技术专业97人。以专业调研为起点,构建中高职衔接课程体系,专业课程均以岗位群职业能力为基础,重点培养学生专业核心技能和职业核心能力,满足岗位拓展与能力可持续发展需求,并通过建立完善的中高职衔接教学管理组织机构、教学运行管理机制和质量评价体系,保障中高职衔接人才培养水平。在本科层次人才培养中,深圳信息职业技术学院与广东技术师范学院合作培养应用技术型人才,在软件工程、网络工程和自动化专业三个专业联合招收293名应用型本科生。两校协同培养,丰富了技术技能人才学历层次,满足了中高端人才层次需求。

广东机电职业技术学院通过实施完全学分制试点改革,建立“三三制”人才培养方案,实行大类培养(通识通修类课程、专业平台课程)、专业培养(专业核心课程、专业提升课程)和多元培养(开放选修课程)三个阶段,辅以导师制,并实行三个方向(继续深造、就业创业、复合发展)分流培养;根据《广东机电职教集团人才培养与使用标准》,制定中高本衔接人才培养方案,满足技术技能人才多样化发展需求。

(二)构建校企共生生态系统,共育智能制造卓越人才

《國家职业教育改革实施方案》明确提出推动职业院校和行业企业形成命运共同体。构建校企命运共同体已然成为职业教育人才培养模式改革的理论指引,尤其是在粤港澳大湾区建设背景下,智能制造人才培养更是需要通过政府、行业、企业和院校多元主体推动产教融合协同机制改革,建设产教融合平台,构建校企共生生态系统,形成命运共同体,推进产业与专业高效对接,实现校企“双元”育人。结合生态学视角来看,构建校企共生生态系统,既要依赖多元主体的共生单元,更要依存在产教融合平台的共生模式上,形成良性校企命运共同体,助推粤港澳大湾区智能制造高素质技术技能人才培养。

广东工贸职业技术学院依托职教集团,利用集团内龙头企业资源,构建五个目标一致、认同一致、利益一致的校企命运共同体,深化教学与工程项目交叉融合的人才培养模式。学生从大二开始,每学期学习分两个阶段,课程理论知识学习通过教师教学在校内完成,课程实习、社会实践和毕业综合实践等实践类学习任务在工作室、企业校内分公司或产业学院以参与企业真实项目的方式完成;实践性教学课时占总课时的70%,实现产业链融入专业群、企业融入专业、项目融入课堂,让学生沿着“学生→学徒→准员工→员工”的路径,一步步成为合格的复合型技术技能人才。

佛山科技职业技术学院通过建设6个“职教联盟+产业学院(合作学院)”校企合作平台和广东省协同育人平台(佛山市机械装备业政校企行协同育人基地)有效整合政、校、行、企多方资源,形成依托龙头企业协同育人、依托骨干企业协同服务、依托中小微企业协同创新的社会服务新模式,行业企业深度参与学校专业建设规划、课程设置、教材开发、教学内容设计等环节,形成“共建、共育、共享、共赢”局面,每年为佛山机械装备行业输送高素质技术技能型人才约3 000人。

(三)深化教育教学改革,全面提高智能制造人才培养质量

工业4.0时代的到来打破了传统的生产模式,制造业走向全集成自动化和定制化。大数据的运用和高度融合的生产组织形式,将带来高效生产和过硬的产品质量,最终实现智能化制造。《中国制造2025》指出制造企业在生产模式、技术应用和组织形式等方面都将发生颠覆性的變革。这无疑对职业院校智能制造人才培养提出了更高的要求。因此,职业院校在智能制造转型升级的过程中,应深化教育教学改革,转变传统办学思路,提前谋划智能制造专业建设和发展,深入挖掘智能制造产业职业核心能力,并立足智能制造产业链的目标岗位和职业能力重构课程体系,加强现代化实训基地的建设,全面提高智能制造人才培养质量,为智能制造转型升级提供更好的人才支撑。

深圳职业技术学院探索以学生学习成效为导向的OBE(Outcome-based Education)人才培养模式,形成以产教融合,职普融合,理实融合,教育与生活融合,技术与文化融合,现代信息技术与教学融合等“六个融合”为特征的职业教育人才培养模式。创新人工智能与教学融合的教学方法和手段,包括打造一流智慧教学环境、建设虚拟仿真平台、启用MOOC&移动学习平台等。通过信息技术改造传统教学,加强移动教学、虚拟仿真和VR沉浸式教学,实现“人工智能+教育”模式。同时,为适应工业 4.0 时代和智能制造技术发展趋势,机电工程实训室投资 1 600 余万元,建设了精密模具智能生产线和机器人装配综合实训生产线,为专业转型升级及一流新工科建设创造了良好的实训条件。

广东工贸职业技术学院以高水平专业群建设为突破点,准确定位模具设计与制造专业群人才培养目标,服务粤港澳大湾区模具智能制造产业链的高端岗位。专业群以模具设计与制造专业为核心,涵盖工业机器人技术、工业设计、数控技术等专业,培育适应现代模具产业的高端人才。同时,重视专业群团队建设,打造省级“面向智能制造的VR/AR应用技术研究协同创新团队”和“工业机器人技术教学团队”;依托职教集团,实施产业教授政策,聘请有实践经验的行业专家、企业工程技术人员、高技能人才、社会能工巧匠和管理人员担任兼职教师,专业群现有专家级兼职教师45人,省级高层次技能型兼职教师4人;借力产业链龙头企业,共建岗位、课程、职业能力互融的课程体系,如与广东汇博机器人有限公司合作编写《广东省高职教育机器人创新应用公共实训中心智能制造生产线操作指南(V1.0)》;引入“精益管理”理念,以“群共享”“模块化”“项目化”的形式,借助VR/AR技术,初步做到实验、实训项目的虚实互补,实现优质资源的充分利用和高效共享,建成了具有生产、教学、科研、培训、职业技能鉴定、承办技能竞赛功能的“六位一体、虚实互补”的国家级高水平专业化产教融合实训基地。

当前,全球正在兴起新一轮技术革命和产业变革,粤港澳大湾区智能制造产业如何率先在全国走出创新智能制造产业迅速发展的道路是亟待探讨和解决的问题,而人才是决定性因素。高职院校应积极探索智能制造人才培养模式,完善职业教育体系,构建校企共生生态系统,深化教育教学改革,培育复合型技术技能人才, 为粤港澳大湾区智能制造转型升级提供有力支撑。

参考文献:

[1-2]粤港澳大湾区工业经济创新驱动发展研究[EB/OL].[2020-04-21].http://stats.gd.gov.cn/tjfx/content/post_ 2853067.html.

[3]2019年广东省国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].[2020-03-07].http://stats.gd.gov.cn/tjgb/content/pos

t_2923609.html.

[4][7]广东二三产业就业情况研究[EB/OL].[2020-04-21].http://stats.gd.gov.cn/tjfx/content/post_2979981.html.

[5]粤港澳大湾区产业发展及人才流动报告[EB/OL].[2019-04-10].http://shcci.eastday.com/eastday/shcci/c/20

190410/u1ai12406574.html.

[6]2020年第一季度部分城市公共就业服务机构市场供求状况分析[EB/OL].[2020-04-21].http://www.mohrs

s.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zwgk/szrs/sjfx/202004/t2020042 1_3 66027.html.

[8]孟广平,杨金土,孙震瀚.当代中国职业技术教育[M].北京:高等教育出版社,1993:48.

(責任编辑:张维佳)

Research on the Cultivation of Higher Vocational Intelligent Manufacturing

Talents under the Background of Guangdong-Hong Kong-Macao Greater

Bay Area Construction

DU Yu-fan

(Guangdong Polytechnic of Industry and Commerce, Guangzhou Guangdong 510510, China)

Abstract:Based on the literature research the paper analyzesthe development of intelligent manufacturing industry and talent demand in Guangdong-Hong kong-Macao Greater Bay Area, analyzes the existing problems such as the insufficient vocational education supply capacity, unknown intelligent manufacturing professional group of high-end talent upgrade guide, lacking system construction of fate community between colleges, and lagging professional teaching and training which can adapts to the intelligent manufacturing. Through many first-class intelligent manufacturing personnel training practice in higher vocational colleges in Guangdong, perfect vocational education system is explored, and university-enterprise symbiosis ecosystem and deepening education and teaching reform path is reconstructed.

Key words: Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area; intelligent manufacturing; talent cultivation